风险评估下精细化护理对重症颅脑损伤患者的影响

柳小霞,陈 蓉,孙小燕,崔 梅

(东台市人民医院 江苏东台224200)

重症颅脑损伤是指在外界直接或间接暴力源作用下,导致颅脑外部或内部组织发生病理性改变,且昏迷6 h以上的重症医学科常见疾病[1]。常表现为肢体感知觉障碍、头部疼痛剧烈、呼吸困难等症状,病情持续恶化,还会发生急性脑疝、休克等并发症,为提高患者生存率,快速、早期的急救干预手段至关重要[2]。采用局部创口清创、抗感染联合手术等治疗原则,纠正休克、改善急性症状,成为临床治疗首选[3]。但由于重创术后患者机体仍处于高分解、高反应、高代谢的状态,抵抗力相对较为低下,易增加肠源性感染、压力性损伤、意识深度昏迷等风险[4]。因此,联合采取高质量、具体化、靶向精准的护理干预措施十分关键。2018年11月1日~2021年12月31日,我们对49例重症颅脑损伤患者采取风险评估下精细化护理,效果满意。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取我院同期接收的重症颅脑损伤患者98例为研究对象。纳入标准:①经由颅脑CT、磁共振成像及体格检查,符合颅脑损伤诊断标准[5]者;②格拉斯哥昏迷指数(GCS)评分在3~8分者;③伤后24 h内,来医院接受急救治疗者;④符合营养支持指征者;⑤临床资料完整,签署知情同意书者。排除标准:①经由手术治疗胃肠等脏器器官结构发生改变者;②合并心、肾、肺等器官多发性损伤者;③合并急性白血病、血管性血友病等凝血功能障碍者;④既往存在严重营养不良者。采用随机数字表法将患者分为对照组和实验组各49例。实验组男27例、女22例,年龄(49.52±3.26)岁;GCS评分(5.19±1.05)分;受伤原因:交通意外16例,暴力伤14例,坠落伤19例。对照组男28例、女21例,年龄(49.48±3.37)岁;GCS评分(4.82±1.09)分;受伤原因:交通意外18例,暴力伤15例,坠落伤16例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会审核通过。

1.2 方法

1.2.1 对照组 实施常规护理。对患者生命体征、心动图等变化情况进行监测,经鼻饲管给予患者适当的膳食补充,注意躯体各管道是否正常流通、记录引流液性质及引流量等。

1.2.2 实验组 实施风险评估下精细化护理,具体内容如下。

1.2.2.1 成立风险评估小组 主要包括重症监护室主治医生1名、护士长1名、科室责任护士3名、营养咨询师1名、康复治疗师1名等。在开展精细化护理干预前,小组成员开展重症颅脑损伤疾病发生发展、并发症、监护注意事项等相关知识的学习与培训。收集整理患者病程发展情况、机体各项指标变化情况等基础资料,在营养咨询师与康复治疗师的共同探讨下,拟定临床可行性价值相对较高的护理干预措施。

1.2.2.2 风险评估标准 主要内容包括:肺动脉高压40~70 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)、机体体温在37.5~38.5 ℃、静息心率在80~100次/min、气道内部偶有呛咳发生、血氧饱和度(SpO2)95%~98%、每小时尿量30~50 ml、呼吸频率20~30次/min、听诊肺部可闻及轻微痰鸣音、舒张压50~60 mm Hg等,以上每出现1项计1分。肺动脉高压<40 mm Hg、体温>38.5 ℃、静息心率>100次/min、气道内部连续呛咳产生、SpO2<94%、每小时尿量<30 ml、呼吸频率>30次/min、听诊肺部可闻及较为明显的痰鸣音、舒张压<50 mm Hg等,以上每出现1项计2分,满分为27分,分数越高说明风险系数越大。

1.2.2.3 高风险护理(>22分) 患者受伤24 h后,待机体各项生命体征处于稳定状态,匀速输入5%葡萄糖注射液或0.9%氯化钠注射液,在输注前,需将其温热至35 ℃左右,持续输注12 h后,以每小时20~30 ml的输注速度,给予患者瑞代肠内营养支持,逐步增加至每小时60~80 ml,每天控制输注总量在450~500 ml。随着患者胃肠容量及功能逐步恢复,可由初始的流质-半流质-正常饮食逐步过渡,在营养咨询师的联合协助下,根据患者自身机体恢复需求,保证每日摄取食物的总热量控制在30 kcal/kg(1 kcal=4.18 kJ)左右,种类选取时也遵循各物质含量合理占比的原则,主要由豆腐40 g、精瘦碎肉末80 g、新鲜榨取的绿叶蔬菜汁150 g、鸡蛋120 g、植物油10 g、盐1.5 g、纯净水300 ml、鲜牛奶350 ml等膳食内容物组成,保证其中糖分含量占比75 g/100 g、脂肪含量1.8 g、蛋白质16.7 g左右,将其进行加工混匀配比,制成总量在800~1000 ml的膳食匀浆液。在进行鼻饲输注前,可将其加热至40 ℃左右,单管输注量<15 ml,单次输注时间30~35 min,单次鼻饲量为250~300 ml,两次鼻饲时间间隔3~4 h,4~6次/d。每次输注结束后,可使用20~30 ml温水冲洗鼻饲管,避免食物残留于导管内部滋生细菌。连续输注3~4 d后,可将总量逐步递增至1500~2000 ml。每隔4 h进行1次胃内容物抽吸,若胃内容物>200 ml,停止鼻饲液的输注。

1.2.2.4 中风险护理(16~21分) 在康复治疗师的配合指导下,将患者进行功能体位的变化摆放。①仰卧位:于患者患侧肩颈部下方及颅脑下方垫置无菌软垫,将患侧上肢摆放成肘关节背侧伸展,上肢外展60°~70°,于同侧腘窝外侧放置槽型无菌软枕,同时为避免髋关节向外旋转,患者失去支撑重心,于患侧臀部下方垫置1块大小约为20 cm×20 cm的方形软垫,保证骨盆呈前倾状态。②侧卧位:将患者患侧踝关节与膝关节呈90°左右的屈曲状,患侧偏侧下方,颅脑处垫置软垫,患侧肩关节呈功能性屈曲,肩胛骨保持朝前抵伸状态,患侧前臂向背后方旋转,五指呈自然伸展状态,于上肢部位垫放支撑枕,保持躯体向侧后方偏斜,与床单位呈60°~70°。两种体位进行交替摆放,每2 h变换1次体位,在变换体位结束后,对之前受压部位或皮肤表面应用40~43 ℃的热毛巾进行轻柔擦拭、按摩。及时更换患者自身污染的床单、被罩及衣物等,选取质地较为柔软,不易发生褶皱的材质。对大小便失禁患者,在其排泄完全后,应用温水对其臀部或会阴处进行及时清理冲洗,为预防患者局部皮肤过度干燥或碱性物质残留于皮肤表层产生起皮等现象,在清洗时避免使用含有乙醇的清洁物品或肥皂。

1.2.2.5 低风险护理(8~15分) ①听觉唤醒:护理人员为患者佩戴将音量调控在30~35 dB的耳麦,聆听从曲库中挑选出旋律较为轻快、节奏较为舒缓的音频或单纯的生物清脆鸣叫等,每天早、中、晚各1次,每次聆听20~25 min。②视觉唤醒:护理人员于患者左侧床旁站立,右手应用拇指和示指,将患者眼睑以适当力度撑开,左手拿手电筒,对患者两侧瞳孔进行反复照射,每侧瞳孔照射时间控制在25~30 s,左右交替6~8次,3次/d,在照射的基础上,于6:00及22:00进行关灯开灯照射,每次1 min,反复5~8次。③触觉唤醒:护理人员将无菌软毛巾,完全浸没于温度为40~45 ℃的温盐水中,将其拧至无水分滴出,以环形擦拭方法,根据眼-颊-额-鼻-下颌-耳廓耳后-颈部等顺序,对患者进行面部轻柔擦拭,早晚各1次;于患者足心、手掌处,放置热度控制在38 ℃左右、冷度控制在5~8 ℃的橡胶袋,每次2~3 min,冷热交替进行,连续3~5次,早晚各1次;以由足部-下肢-臀部-腹部-背部-肩颈-上肢等顺序,以较为适宜的力度,对患者进行各个肢体关节、肌肉顺序按摩,3~4次/d,每次持续15~20 min。

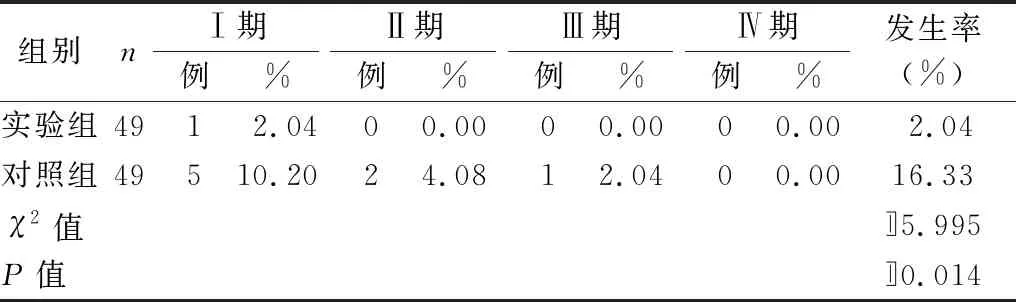

1.3 观察指标 ①营养指标:经由体格检查及生化实验检测,对患者体质量指数(BMI)(正常范围:18.5~23.9)、血清白蛋白(ALB)(正常范围:35~55 g/L)、总蛋白(TP)(正常范围:60~80 g/L)等营养指标水平进行对比分析。②压力性损伤发生情况:Ⅰ期为表面皮肤经由按压无褪色现象出现,且皮肤完整;Ⅱ期为皮肤完整性遭到破坏,出现明显的水疱或溃疡;Ⅲ期为全层皮肤受损,皮下脂肪暴露明显,但未见肌肉或肌腱;Ⅳ期为在Ⅲ期基础上,出现肌肉或肌腱的暴露[6]。③神经功能:采用美国国立卫生院卒中量表(NIHSS)对患者进行综合评估,共11条项目,满分为42分,量表Cronbach′s α为0.93,分数越高说明神经功能恢复效果越好[7]。

2 结果

2.1 两组干预前后营养指标变化情况比较 见表1。

表1 两组干预前后营养指标变化情况比较

2.2 两组干预后不同时间NIHSS评分比较 见表2。

表2 两组干预后不同时间NIHSS评分比较(分,

2.3 两组压力性损伤发生情况比较 见表3。

表3 两组压力性损伤发生情况比较

3 讨论

重症颅脑损伤作为重症医学科接收的病程较重、致死率相对较高的疾病之一,据统计医院重症颅脑损伤患者年接收约480万例,病死率预占总例数的25%~50%,若不及时加以手段控制,颅脑组织在长期失血、缺氧等状态下,易诱发脑衰竭,引起了社会各阶层的高度重视[8]。临床常在急诊科室时便采取及时清创、抗感染等干预治疗手段,待患者急性症状有所平缓后,移至重症监护室对其进行全方位观察监护,此期间成为患者转入普通病房的关键期[9]。但由于此时患者机体处于高代谢、负氮平衡状态下,增加了胃肠营养吸收障碍、压力性损伤、偏瘫等继发反应,且护理人员在常规护理中,忽视了患者自身存在或可能发生的风险,导致预后效果不容乐观[10]。因此,采取高效率、有计划、全面系统的护理干预措施尤为重要。

风险评估下精细化护理干预以消除患者在机体康复期间的隐患为护理目的,综合患者自身实际基础情况,将其进行不同风险等级的分层划分,并在营养师与康复治疗师的协助下,拟定靶向精准的护理干预措施,很好地优化、完善了常规护理干预中存在的不足[11]。本研究结果显示,实验组营养指标均优于对照组(P<0.01)。可见,护理人员通过以循序渐进的方法,早期给予患者肠内营养支持,保证机体摄入的热量与蛋白质,促使负氮平衡状态得以很好地改善,对胃肠道内部黏膜产生一定程度的刺激,有效避免了胃肠黏膜的萎缩,保持肠道机械与生物功能,降低肠源性感染的发生率,提高机体对营养物质的吸收,在减少应激反应的同时,提高机体对外界不良因素的免疫与抵抗能力,保持机体营养处于相对平衡稳定状态[12]。本研究结果显示,实验组压力性损伤发生率低于对照组(P<0.05)。由此得出,护理人员联合康复理疗师,按照人体力学原理,不断被动转换患者体位,可对患者受压部位进行很好的分压处理,避免局部皮肤长期受压,有效缓解压痛,联合局部按摩,促使外周血液保持畅通状态,避免受压局部发生缺血缺氧等现象,降低压力性损伤的发生率。

本研究结果显示,实验组干预后12 h、24 h、48 h NIHSS评分均优于对照组(P<0.01)。由此可见,护理人员通过对患者各个感官进行唤醒刺激,促使神经电位传导系统得以重新建立,加强脑干网状结构,提高神经元细胞兴奋性和大脑皮层活跃度,增加乙酰胆碱的分泌与脑组织血液灌注量,促使颅脑内部受损神经元自我恢复,重塑轴突之间的联系,利于患者神经功能的恢复[13]。

综上所述,对重症颅脑损伤患者采取风险评估下精细化护理干预措施,在维持患者机体营养状态处于相对平衡状态的同时,有利于降低患者压力性损伤的发生率,加快神经功能恢复,对医院及家庭可持续发展起到积极推动作用。