多学科团队延续性护理模式在心房颤动患者中的应用

孙陈铃,贾 敏,阮中宝

(泰州市人民医院 江苏泰州225300)

心房颤动是严重的心房电活动紊乱,是临床上最常见的心律失常之一,常发生于器质性心脏病患者,如冠心病、高血压性心脏病等,患者有心悸、胸闷、气短、烦躁等症状,严重者还可出现心绞痛、心力衰竭等,影响患者生命安全[1]。据相关数据研究表示,我国房颤患者患病人数高达1000万,患病人员多见于患有器质心脏病的老年,且将当前患病人群随着人口老龄化逐步升高[2]。在患病期间不合理的控制及治疗方式的不同,都会对患者日常生活质量造成影响,提高患者的心理压力,降低患者对治疗的依从性[3]。因此,为提升心房颤动患者生活质量、生存率、治疗效果,实施对应的护理措施对患者尤为重要。既往的临床护理虽具有一定的效果,但护理效果不理想。而多学科团队是一种综合照护的护理模式运用专业技术和团队制订适应患者护理过程,并给予出院后随访,提供有利于患者的治疗方式,多学科团队延续性护理干预已在临床糖尿病性视网膜病变患者、直肠癌行造口手术患者得以应用,从而取得满意的临床治疗和护理效果[4-6]。基于此,本研究主要探讨多学科团队延续性护理在心房颤动患者中的应用效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2020年11月1日~2021年10月31日收治的150例心房颤动患者为观察对象。纳入标准:①符合《2020 ESC/EACTS指南:心房颤动的诊断和管理》确诊心房颤动者;②所有患者入院期间经医院伦理委员会批准同意,且签写同意书;③患者出院后接受药物治疗;④患者认知功能无异常,无语言沟通障碍。排除标准:①合并患有其他类型并发症者;②患者居住地无网信号积覆或家庭成员无智能手机;③患者进6个月接受心脏手术或植入心脏起搏器者;④合并患有出血性疾病或穿刺全身感染者;⑤合并患有慢性消耗性疾病晚期者;⑥合并患有脏器功能衰竭者。根据双色球方式将患者分为对照组和研究组各75例。对照组男55例、女20例,年龄46~79(56.24±1.59)岁;合并患有疾病:器质性心脏病25例,肺动脉栓塞15例,甲状腺功能亢进20例,中毒15例。研究组男57例、女18例,年龄46~80(56.84±1.57)岁;合并患有疾病:器质性心脏病23例,肺动脉栓塞16例,甲状腺功能亢进22例,中毒14例。两组年龄、性别、合并患有疾病等基础资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 对照组 给予常规护理,具体措施如下。①常规护理:护理人员协同患者进行临床检查,并根据检查项目进行指导,了解既往疾病史、药物过敏史等,根据患者临床症状给予对应的药物治疗,并在检查治疗后进行健康教育。②心理护理:住院期间向患者讲解心房颤动知识并说明日常注意事项,给予用药引导,告知其遵医嘱用药,出院后发放健康手册定期进行电话随访,根据患者疾病的变化情况进行对应的指导,详细讲解随访问题、疾病的产生原因及药物治疗的重要性,并嘱患者出院后出现不良反应及时到医院就诊。由护理人员初步了解患者入院期间的心理状态,于病区播放舒适音乐,减轻患者负性情绪。③饮食护理:护理人员通过了解患者既往生活习惯,定期复查,保持良好的生活饮食习惯,宜选用清淡饮食为主,同时嘱患者纠正不良习惯,减少含脂肪量高及胆固醇高的食物,多食蔬菜、水果,合理搭配膳食,注意营养充足。避免一切含有辛辣刺激性的食物,如酸辣过冷、胀气食物等。保持生活规律,养成好的生活习惯,要合理地安排休息时间,避免精神刺激和疲劳。连续护理3个月并记录。

1.2.2 研究组 采用MDT延续性护理。MDT延续性护理具体内容包括,制订专业的多学科延续护理团队,由临床多科室主治医生、护理人员、心理咨询师、营养师、康复人员组成。护理人员主要负责对患者进行随访,了解患者住院期间的基本资料、临床治疗情况。多学科主治医师由心内科、放射科医生作为负责人,对心房颤动患者进行心电图检查,营养师在治疗过程中提供饮食计划,康复师根据患者心功能情况给予康复运动指导和监测。心理咨询师及时评估患者心理状态并记录,并进行相关干预措施,具体护理内容如下。①情绪稳定:心理医生及时了解患者压力产生因素,并制订适应患者日常训练方式,以缓解心理压力。心理医生在病区采用马车夫式心理放松训练,调节患者心理压力,选取一张椅子从容坐在椅子上,想象车夫并将头部微微向前倾斜,手臂保持放松姿势放于大腿侧,两腿取舒适的姿势,足尖向外,闭上双眼调整呼吸状态。练习沉重感训练放松坐在椅子上,将右手放在左手动脉处感受心跳,默默重复“我胸部感受温暖”6次,每日训练2次,每次训练10 min。但心情低落、烦躁者消除其恐惧感,提升患者治疗自信心,避免长期处于负性情绪中。②健康饮食:由营养师指导患者预后饮食计划,合并患有高血压患者日常饮食中需进行低盐饮食,每日3餐钠盐摄入总量<6 g/d,限制高胆固醇饮食的摄入,避免咸菜、腌制品等含钠高的食物,减少浓茶、咖啡刺激性饮品;合并冠心病患者需低脂饮食,每日摄入总量<40 g,多食用谷类、新鲜蔬菜水果、豆制品,禁止暴饮暴食;每100 g果肉含碳水化合物20 g、蛋白质1.2 g、脂肪0.6 g。日常生活饮食选用清淡饮食为主,多食用蔬菜和水果,保持规范的生活规律连续护理3个月,并记录护理过程中的各项指标变化情况。③运动训练:由康复师指导患者进行运动,可采用“太极拳”进行训练将头部保持端正、颈部保持竖直、肩部保持平正、肘部自然弯曲、腕部微微下沉、腿部扎实膝部自然活动,双手呈圆弧状感知和提高动态下肌肉均匀放松能力,谨慎调控和尽量避免因局部肌肉紧张而造成僵硬的习惯。每日晨起进行锻炼,保持室内环境卫生室内通风,保持每日室内消毒次数,严格观察患者意识、瞳孔肢体情况,适当运动,每次锻炼15 min,1次/d。④康复日记:由康复师制订患者日常康复日记,记录每日各项训练完成度。由护理人员定期检查患者康复日记,了解患者日常训练打卡内容,并指导日记中的疑问项目,日记记录时间为3个月。心房颤动患者需密切观察心率和血压,观察心脏节律的变化,如突然出现心率过快、过慢、心律不齐等,应及时发现,立即前往医院就诊,心房颤动患者急性发作期应绝对卧床休息,同时嘱患者定于医院进行复查。

1.3 观察指标 ①根据出院后定期随访记录评估两组药物服用依从性,比较两组国际标准化比值的达标率,评估两组出院后国际标准比值的达标情况,以2~3作为达标准,抗凝强度最佳[7]。②采用心房颤动患者生活质量量表(AF-QoL-18)评估两组护理前、护理3个月后的生理、心理、性功能,包含17个条目,每项维度满分为5分,分数越高说明患者生活质量越好,该量表的内容效度指数为0.969,Cronbach′s α为0.915[8]。③比较两组因心房颤动事件再次入院的发生率。

2 结果

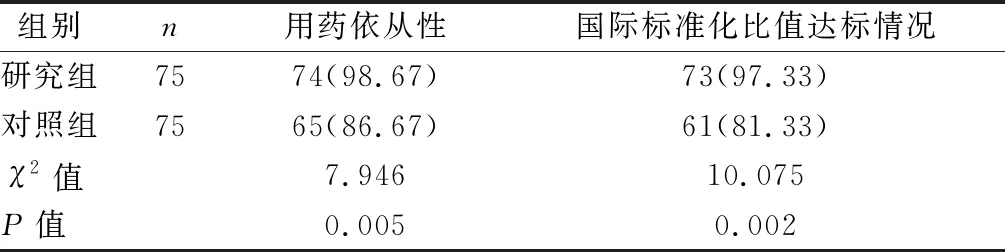

2.1 两组用药依从性、国际标准化比值达标情况比较 见表1。

表1 两组用药依从性、国际标准化比值达标情况比较[例(%)]

2.2 两组护理前后AF-QoL-18评分比较 见表2。

表2 两组护理前后AF-QoL-18评分比较(分,

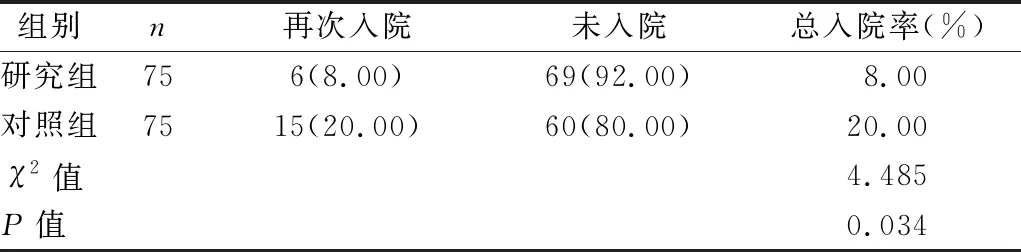

2.3 两组出院后心房颤动事件再次入院情况比较 见表3。

表3 两组出院后心房颤动事件再次入院情况比较[例(%)]

3 讨论

心房颤动是临床中最常见的持续性心律失常,合并心力衰竭、瓣膜性心脏病及心肌梗死都会增加心房颤动的危险[9]。随着人口老龄化的不断提升,心房颤动的患病概率随之增加,是目前重大的公共卫生问题,且尚无确切的疗效可根治该疾病。因此,在治疗过程中需结合临床相关护理降低药物产生的不良影响,提高患者的生活质量。

护理人员通过多学科团队延续性护理干预对患者反复健康教育,增加患者疾病相关知识了解度,增加治疗疾病的自信心,并加强了患者的自我管理意识,疾病治疗中起到督促和监督的作用,临床多学科医生对患者进行对患者进行随访检查,了解患者疾病控制情况,通过开展延续性护理可使患者维持较好的国际标准化比值[10-12]。本研究结果显示,研究组用药依从性、国际标准化比值达标率均高于对照组(P<0.01),与杜宜修等[13]研究结果一致。通过康复人员进行系统化的饮食计划,改善患者面对疾病的心理状态,并制订运动饮食计划,调整既往生活中的错误饮食状态,增加机体抵抗力,改善生理机能,提高其生活质量。本研究结果显示,护理后,研究组AF-QoL-18中生理、心理、性功能均评分高于对照组(P<0.05)。多学科团队延续性护理通过定期的随访、健康教育,运用全方位、系统化、规范化的护理措施,增加用药依从性,提高药物治疗效果,降低患者心房颤动事件的发生。故本研究结果显示,研究组心房颤动事件再次入院率低于对照组(P<0.05)。

综上所述,对心房颤动患者给予多学科团队延续性护理,可提高患者用药的依从性、国际标准化比值的达标率及生活质量,从而降低心房颤动事件的再次入院率。