“早熟去工业化”对人口流动的影响

——基于西部12省份2000—2020年面板数据分析

龚勤林 章艳秋

一、引言

人口合理、公正、畅通、有序的社会性流动,是经济高质量发展的重要标志。产业结构调整引致劳动力就业结构与空间分布持续变迁是人口流动的重要驱动力。改革开放后较长一段时期内,在工业化与城市化相互促进过程中,劳动力不断向制造业发达的东部沿海地区集聚。蔡昉在分析我国经济整体生产效率的主要贡献因子时,指出劳动力从低效率部门(农业)和地区向高效率部门(制造业、服务业)和地区转移对劳动生产率的贡献超过44%。①蔡昉:《中国经济改革效应分析——劳动力重新配置的视角》,《经济研究》2017年第7期。随着我国产业结构持续调整与人口加速转变,产业结构“早熟去工业化”特征逐步显现。所谓“早熟去工业化”是相对于经典产业结构变迁理论自然演进的“去工业化”而言的,是指“在人均收入水平低、没有完成工业化并实现现代化的情形下出现的去工业化现象”。①杨成林、乔晓楠:《发达国家非工业化进程举证:一个文献述评》,《改革》2012年第9期;黄群慧、杨虎涛:《中国制造业比重“内外差”现象及其“去工业化”涵义》,《中国工业经济》2022年第3期。其本质是发展中国家在自身劳动力成本优势丧失之前未能在技术领域取得突破,导致产品成本居高不下,被迫停滞的工业化。②乔晓楠、杨成林:《去工业化的发生机制与经济绩效:一个分类比较研究》,《中国工业经济》2013年第6期。其实,早在1994年,我国第三产业就业比重就已超过工业,2012年第三产业增加值占GDP比重首次超过第二产业,其中制造业增加值占GDP比重在2011年达到峰值32.1%,到2020年下降为26.2%。③黄群慧、杨虎涛:《中国制造业比重“内外差”现象及其“去工业化”涵义》。但与之对应的人均收入水平却远未达到发达国家去工业化时的平均水平,同时还伴随着全要素生产率和经济增速持续下降等问题,这引发了学术界对“中等收入陷阱”的担忧。④蔡昉:《中国经济改革效应分析——劳动力重新配置的视角》;蔡昉:《生产率、新动能与制造业——中国经济如何提高资源重新配置效率》,《中国工业经济》2021年第5期;魏后凯、王颂吉:《中国“过度去工业化”现象剖析与理论反思》,《中国工业经济》2019年第1期。

伴随着“早熟去工业化”,我国人口结构转变也表现出惊人的“加速度”。改革开放短短40余年,社会总和生育率明显下降,“未富先老”问题凸显,劳动力总供给下降,加之信息化、网络化对地理空间的压缩重构,高流动性和不平衡性成为常态,导致不同区域、不同城市间人口要素竞争进一步加剧。第七次全国人口普查数据显示:十年间全国人口年均增长率仅0.53%,比2010年下降了0.04个百分点;60岁及以上人口占比达到18.7%,比2010年上升5.44个百分点;流动人口总规模37582万人,比2010年增长了69.7%,而省内流动人口几乎比跨省流动人口多出一倍。⑤第七次全国人口普查公报,2021年5月11日,http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/?ivk_sa=1024320u,2022年9月2日。从区域看,东部地区人口继续保持较快增长,中部地区和东北地区出现下降,西部地区则有微弱上升。东北和中部地区人口之所以出现下降,本质原因可以归结为传统制造业式微。而西部地区人口出现“回流”,从数据关联角度很容易认为与全国跨区域流动人口相对减少有关,同时也很自然会与东部地区劳动、资本密集型企业成链转移产生直接联想。

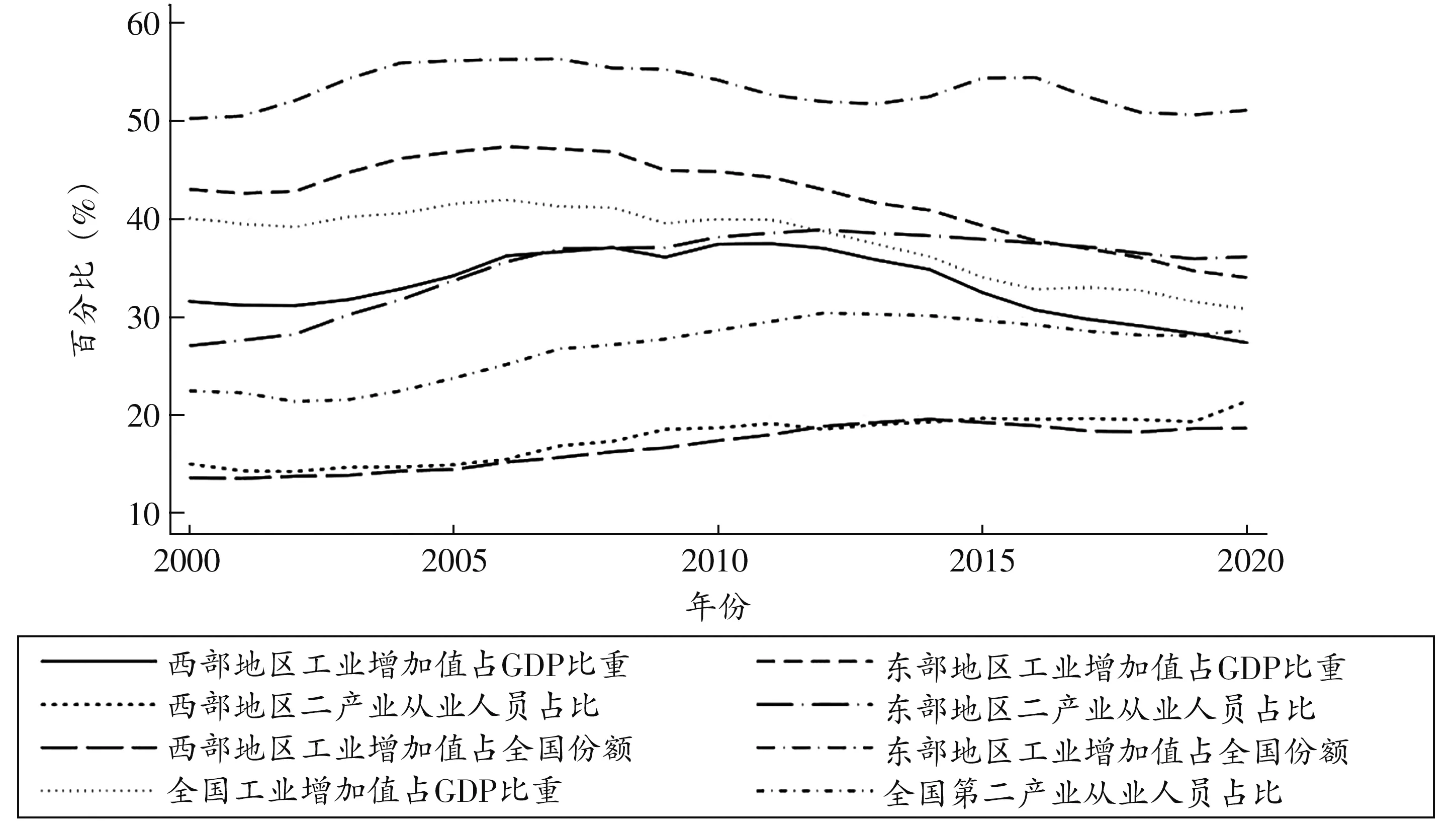

那么,是否在承接产业转移作用下,西部地区工业化水平得以提升并带动人口回流?通过分析2000—2020年西部地区工业增加值占比、工业从业人员占比以及工业增加值占全国份额等指标,可以发现西部地区“去工业化”发生时点虽晚于全国和东部地区,但下降速度与强度却远超东部地区和全国平均水平。如果说东部沿海地区目前所呈现出的去工业化具有“后工业社会”的合理特征,那么尚处于工业化中期的西部地区过早出现“去工业化”则有可能导致其在新一轮区域经济竞争中,难以在产业价值链上实现进位突破,陷入低水平锁定困局。因此,在承接产业转移、结构性用工不足、去工业化、人口回流等一系列看似相悖又交织缠绕的现象背后,要准确回答西部地区“早熟去工业化”是否影响人口流动,必须厘清其典型特征以及两者之间的影响路径。

二、文献综述

目前,国内外没有直接研究“早熟去工业化”对人口流动影响的文献,主流研究是从宏观维度分析去工业化以及“早熟去工业化”对经济社会带来的整体影响。因此,本文重点从“早熟去工业化”基本特征及其对经济社会发展影响、产业结构调整对人口流动影响等两个方面梳理相关文献。

(一)“早熟去工业化”基本特征以及对经济发展影响

丹尼·罗德里克指出,发展中国家的工业化模式已经与发达国家表现迥异,不仅工业化进程迟滞,而且去工业化发生的峰值也远低于发达国家,这导致东亚、东南亚、拉美等地区很多发展中国家在较低的国民收入和城市化水平下,开始向服务经济转型。⑥丹尼·罗德里克:《过早开始“去工业化”的危险》,《南风窗》2013年第22期。关于我国是否存在“早熟去工业化”问题,首先需要回答的就是去工业化是否为经济发展特定阶段的必然产物?纵观发达国家经验,法国、德国进入工业化后期,其制造业占比并没有出现大幅下降,而韩国在经历成功转型后制造业比重还出现小幅回升,这是否意味着经典产业结构理论在现实中失语?因此,不能简单套用西方经典产业结构调整理论,对我国产业结构升级做过于乐观的判断。国内蔡昉、魏后凯、黄群慧等学者通过对比分析国内外产业结构相关数据,均认同我国存在“早熟去工业化”基本事实,并且指出其在全国、地区以及省级层面都表现得十分典型。①蔡昉:《生产率、新动能与制造业——中国经济如何提高资源重新配置效率》;魏后凯、王颂吉:《中国“过度去工业化”现象剖析与理论反思》;黄群慧、杨虎涛:《中国制造业比重“内外差”现象及其“去工业化”涵义》。“早熟去工业化”对发展中国家影响是深远的,最致命的则是阻断社会创新源泉,使人均收入水平低位锁定,导致劳动力从拥有高生产效率的制造业部门流向低生产率的传统服务部门,出现效率损失、拉低经济增长,即所谓“鲍莫尔病”;再者,工业化与城镇化互为支撑、密不可分,过低的工业化水平必然制约城镇化进程,并减缓农村剩余劳动力转移,影响农业生产效率提升,难以实现城乡二元结构转变;②乔晓楠、杨成林:《去工业化的发生机制与经济绩效:一个分类比较研究》;魏后凯、王颂吉:《中国“过度去工业化”现象剖析与理论反思》;王展祥、王秋石、李国民:《去工业化的动因与影响研究——一个文献综述》,《经济问题探索》2011年第1期;屈宏斌:《过早去工业化很危险》,《山东经济战略研究》2015年第6期;张辉、闫强明、黄昊:《国际视野下中国结构转型的问题、影响与应对》,《中国工业经济》2019年第6期。同时,去工业化还将导致诸多城市面临收缩、衰落风险等。③钟水映、李晶、刘孟芳:《产业结构与城市化:美国的“去工业化”和“再城市化”现象及其启示》,《人口与经济》2003年第2期。

(二)产业结构调整对人口流动的影响

产业结构转换往往与人口就业结构转化直接相关。根据威廉·配第(William Petty)、柯林·克拉克(Collin G.Clark)、西蒙·库兹涅茨(Simon S.Kuznets)、霍利斯·钱纳里(Hollis B.Chenery)等人提出的经典产业结构变迁理论,随着经济增长和国民人均收入增加,一国或地区的三次产业占国民收入的比重会呈现出从第一产业向第二产业再向第三产业转移的趋势;相应地,就业人口也将从农业持续流向第二、第三产业,特别是第三产业从业人员占比将一直保持增长。世界银行也将各国人均GDP分组与人口转变阶段进行关联匹配,并给出不同时期产业结构和人均收入水平参考数值。④蔡昉:《从中等收入陷阱到门槛效应》,《经济学动态》2019年第11期。由此可见,产业结构变动以及与之相关的收入水平变化往往是推动区域人口流动的最重要影响因素。著名人口迁移理论,包括刘易斯二元结构理论、费景汉-拉尼斯模型、托达罗模型等,均把收入因素作为影响人口流动的重要动因。而决定收入水平差异的,则是城乡之间不同的产业结构。由于城市以生产效率以及收入水平较高的非农产业为主,因此成为农村人口流动的主要方向。我国关于产业结构调整与人口流动关联的研究,结论大多支持产业结构升级与人口流动有积极互动关系。⑤蔡昉:《中国劳动力市场发育与就业变化》,《经济研究》2007年第7期。比较有启发意义的是关于产业转移粘性与人口流动刚性的研究成果。罗浩、吴安研究指出由于我国产业与人口在空间分布上的错位,导致大量劳动密集型产业在东部区域形成推移粘性,对产业转移形成了锁定负效应。⑥罗浩:《中国劳动力无限供给与产业区域粘性》,《中国工业经济》2003年第4期;吴安:《中国产业及劳动力逆向流动分析——以重庆与北京、广东的比较为例》,《中国工业经济》2004年第12期。樊士德等也发现“劳动力流动刚性”会影响产业转移进而扩大区域差距,甚至劳动力跨区流动会对各地区产业结构升级形成“反向激励机制”。⑦樊士德、姜德波:《劳动力流动、产业转移与区域协调发展——基于文献研究的视角》,《产业经济研究》2014年第4期;樊士德、沈坤荣、朱克朋:《中国制造业劳动力转移刚性与产业区际转移——基于核心—边缘模型拓展的数值模拟和经验研究》,《中国工业经济》2015年第11期;赵楠:《劳动力流动与产业结构调整的空间效应研究》,《统计研究》2016年第2期。这是否意味着理想的“大国雁阵模式”⑧蔡昉、王德文、曲玥:《中国产业升级的大国雁阵模型分析》,《经济研究》2009年第9期。,受人口流动与产业转移双重“粘性”掣肘,还面临着诸多挑战?从中西部地方政府招商引资频现“招工难”问题中似乎可以得到佐证。当然,也有学者认为我国的产业结构升级与人口流动关系并不明确。⑨梁向东、魏逸玭:《产业结构升级对中国人口流动的影响——基于255个城市的面板数据分析》,《财经理论与实践》2017年第5期。

综上,“早熟去工业化”本质上仍是产业结构调整问题,目前国内外文献均从宏观视角研究其相关负效应,并未从人口流动等具象切口深入分析其不同层面的影响机制。而关于产业结构调整对人口流动的影响研究,由于实证数据以及模型的差异,导致结论还有较大分歧。再者,现有文献对地域异质性考虑不够,单从全国整体层面很难准确把握不同发展阶段、不同地区产业结构调整对人口流动的影响机制,特别是西部地区作为人口输出重点区域,在产业转移以及农村劳动力回流等诸多因素综合影响下,其中的作用机制亟待厘清。

三、西部地区“早熟去工业化”的特征事实

对西部地区“早熟去工业化”特征事实的刻画,首先必须依据相关理论及国际工业化阶段划分标志值,对西部地区总体工业化进程做出判断;其次,工业化并非简单的数值比例变化,而是量与质的统一过程,不仅需要考察比例调整,还需对“两业融合”“两化互动”以及生产效率等多维度进行分析;再者,全面认识西部地区“早熟去工业化”现象,不仅需要观察其自身工业增加值占比、从业人员占比等变化,还需观察其在全国工业增加值份额中的变化,以及与东部发达省份的对比差异。

(一)数据来源

本文研究区域为西部12省份。①按照国家统计局统计口径,西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等12个省、自治区、直辖市。所需数据来源为2001—2021年度《中国统计年鉴》《中国人口与就业统计年鉴》《新中国60年统计资料汇编》《中国城市农村建设统计年鉴》及各省历年统计年鉴、中经网统计数据库和EPS数据库。

(二)西部地区工业化进程总体判断

依据工业化不同阶段的划分标志(见表1),从人均国民收入看,2020年西部地区人均GDP为8164美元②2020年现价折2010年美元,如果折为2010年不变价为7500美元左右。,处于工业化后期阶段。从产业结构看,2020年西部地区第二产业增加值占比36.8%,第三产业增加值占比51.2%,已然迈入后工业化社会,但第一产业占比为12.0%,仍处于工业化中期阶段。从就业结构看,2020年西部地区第一产业从业人员占比34.1%,处于工业化中期水平。从空间结构看,2020年西部地区城镇化率56.9%,处于工业化中期阶段。从人口结构看,第七次全国人口普查数据显示,西部各省人口出生率、人口死亡率、自然增长率总体呈下降态势,其中人口死亡率下降幅度稍大,而人口自然增长率高于全国平均水平,对应处于晚期人口红利区间。从劳动生产率来看,2020年西部地区第二产业劳动生产率178597元/人,第一产业劳动生产率36352元/人,相当于第二产业劳动生产率20.0 %;第三产业劳动生产率119553元/人,相当于第二产业劳动生产率66.9%,接近工业化中后期水平。综上分析,西部地区当前正处于工业化中期向后期抬升阶段。由于工业增加值占比下降过快,表现出四个明显不协调:一是城镇化滞后于工业化;二是就业结构滞后于产业结构;三是农业占比拖累产业高度;四是人均收入增长慢于经济转型。由此,可以判断西部地区“早熟去工业化”问题客观存在。

表1 工业化不同阶段的划分标志

(三)西部地区“早熟去工业化”特征区域比较

从工业增加值占GDP比重看,2000—2020年西部地区工业增加值占GDP比重走势与全国、东部7省一致③选择河北、山东、上海、江苏、浙江、福建、广东等制造业体量较大的7省作为代表。,先攀升后逐步下降,峰值出现在2011年,为37.6%,比全国和东部7省达峰期晚5年,峰值水平比全国低4.4百分点、比东部7省低9.9个百分点;2020年西部地区工业增加值占比27.4%,比全国平均水平低3.5个百分点、比东部7省低6.8个百分点,呈现出“达峰晚、峰值低、降速快”的典型特征。从第二产业从业人员占比看,2000—2020年西部地区第二产业从业人员占比总体保持缓慢上升态势,这与全国及东部7省“先升后降”曲线有明显差异。2020年,出现峰值为21.4%,比全国、东部7省达峰期晚8年,峰值水平比全国和东部7省分别低9和17.6个百分点,比2020年全国和东部7省当年比重低7.3和14.8个百分点。从工业增加值占全国份额来看,与第二产业从业人员占比一致,总体也呈缓慢上升趋势,但2014年后开始小幅回落,这与东部地区率先完成产业结构转型升级有深刻关联。2020年,西部地区工业增加值占全国份额为18.7%,比2000年提高了5.1个百分点;东部7省工业增加值占全国工业份额虽波动较大,但一直维持着50%以上的“半壁江山”地位。

综上,当前西部地区“早熟去工业化”特征明显,但从工业相关指标与全国及东部7省对比分析来看,也存在自身的特殊性。这主要表现为与全国、东部7省“工业增加值和从业人员占比双降”不同,西部地区主要呈现“一降两稳”趋势,即工业增加值占GDP比重下降,但第二产业从业人员占比及工业增加值占全国份额保持相对平稳。这可能与西部地区工业化进程水平总体滞后于全国、东部地区,导致产业结构调整的量与质脱节,达峰未达标,工业化还有较大拓展空间有关;也与西部地区在承接东部产业转移的推动下,一方面传统产业加快出清,另一方面资本与技术密集型新兴产业正在加速培育等因素有关。但具体原因,仍待进一步实证分析。

四、测度指标体系与模型建构

(一)测度指标体系与模型建构

据产业结构变迁理论,对“早熟去工业化”特征的测度至少包括地区收入水平、产业结构、就业结构、空间结构、人口结构、生产效率等6个维度。据此,本文构建了包括1个一级指标、6个二级指标、9个三级指标的“早熟去工业化”测度指标体系(见表2),重点考察“早熟去工业化”结构调整对人口流动的影响。为避免专家打分法等主观赋权方式的随意性,本文采取客观的熵值法对各级指标进行赋权,结果过度偏重人均收入水平和生产效率,两者权重之和大于80%,不尽合理,因此选择平均赋权。

据此,具体模型设计如下:

其中,下标i和t分别表示省份和年份,Yit为被解释变量人口流动规模(PM)。θit为核心解释变量为“早熟去工业化”指数(ADDF)。Xit是控制变量,包括相对房价(RHP)、交通条件(LTC)、人居环境(LHS)和市政设施水平(LMFL)、医疗(AMR)和教育(AER)资源配置等。为控制西部各省份层面不随时间变化的不可观测因素,本文加入省份固定效应δi;δt为时间固定效应,控制各省份具有共同影响的宏观经济因素。εit为随机扰动项。

图1 2000—2020年西部地区工业结构性指标与全国和东部7省比较

(二)变量计算说明

人口流动规模(PM)。用西部各省2000—2020年常住人口(PPR)与户籍人口(TRP)的差值再除以常住人口计算,表示人口流动规模变动。取值为正表示人口净流入,取值为负表明人口净流出。

“早熟去工业化”指数(ADDF)。将西部各省2000—2020年相对人均收入(RPGDP)、产业结构高级化指数(ISAC)、产业结构合理化指数(ISESDC)、相对城镇化率(RUR)、人口老龄化程度(PAR)、服务业生产率占第二产业生产率比重(SSIP)等6项指标,进行逆指标调整和标准化处理后,每项指标绝对值乘以对应权数加总求和得到综合指数。该指数取值[0,1],取值越接近0,说明“早熟去工业化”问题越突出。

相对人均收入水平(RPCGDP)。用西部各省份2000—2020年人均GDP与全国人均GDP的比值表示,该指标大于1,说明人均收入超过全国平均发展水平。

产业结构高级化指数(ISAC)。由工业增加值占GDP的比重(PIGDP)、工业增加值占全国份额(PIN)、服务业增加值占DGP比重(PSGDP)等3项指标加权合成,考察产业结构高级化程度,取值范围[0,1],取值越接近1,说明产业结构层次越高。

产业结构合理化指数(ISESDC)。本文采用产业结构与就业结构偏离系数来衡量。INDij表示第j省第i产业的增加值,表示第j省三次产业增加值之和;GOBij表示第j省第i产业的从业人员数量表示第j省三次产业从业人员人数之和;产业结构与就业结构偏离系数等于产业结构与就业结构比值,再减去1。偏离系数为零,说明两者完全匹配;取值为正,说明产业尚有就业容量,反之则说明就业饱和。

相对城镇化率(RUR)。用西部各省份2000—2020年常住人口城镇化率与全国常住人口城镇化率比值表示。

人口老龄化程度(PAR)。用国家统计局抽样调查数据计算西部各省份65岁以上人口占比,其中2000、2005、2010、2015、2020年为全国人口普查和1%抽样调查数据。

生产效率(SSIP)。借鉴蔡昉的研究方法,用第二、三产业增加值分别除以第二、三产业从业人员,得到近似的第二、三产业劳动生产率数据,再用第三产业生产效率除以第二产业生产效率,表示产业结构升级中第二产业与第三产业生产效率的对比变化。

控制变量。相对房价(RHP)用西部各省住宅类商品平均销售价与全国住宅类商品平均销售价格的比值表示;交通条件(LNTC)用城市人均道路面积衡量;人居环境(LNHS)和市政设施水平(LNMFL)用城市人均绿地面积和每万人拥有公共厕所数量衡量;医疗(AMR)和教育(AER)资源配置用城市每千人口拥有执业医师数量、普通初中学校师生比衡量。

主要变量统计特征描述如下:

表3 变量的描述性统计结果

五、实证结果分析

(一)基准回归结果

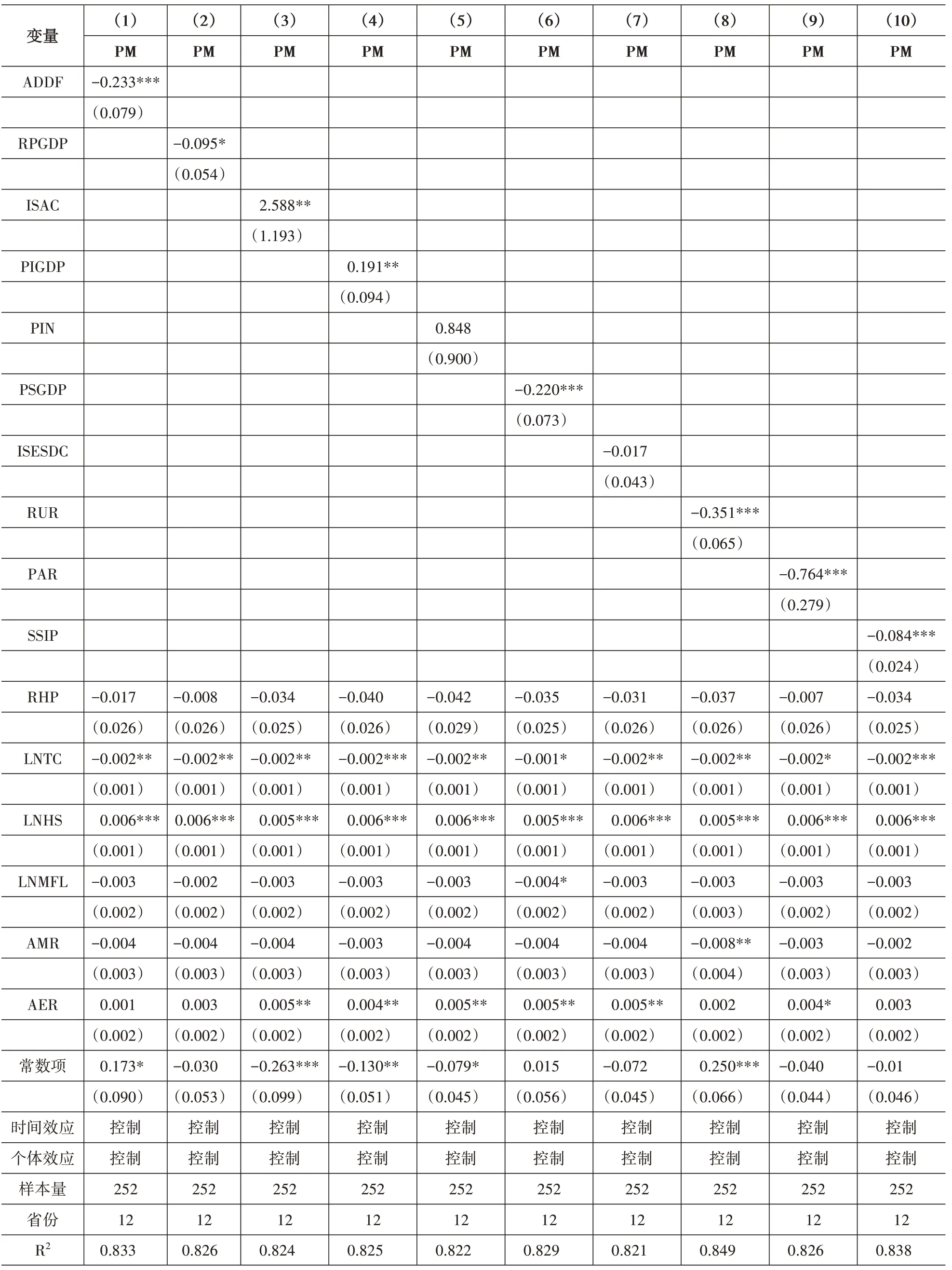

对设计模型进行动态面板和静态面板模型结果比较,并分别进行固定效应和随机效应回归。为确定合理模型,利用STATA12.0对其进行Hausman检验。各模型P值均小于0.0001,接受固定效应更优的原假设。

1.“早熟去工业化”综合指数对人口流动的影响。如表4第1列所示:当充分考虑控制变量后,西部地区“早熟去工业化”综合指数作为核心解释变量,与人口流动呈显著负相关,也即产业结构失衡、质量效率低下等问题越突出,人口流出也越多。从2000—2020年西部12省份面板数据看,虽然常住人口从2012年开始出现恢复性增长,但各省区户籍人口与常住人口的绝对差依然较大,人口净流出态势尚未得到根本改变。《全国农民工监测调查报告》显示①本文引用2009—2020年《全国农民工监测调查报告》数据,均来自国家统计局网站:www.stats.gov.cn。,当前全国农民工总量增速虽持续回落,但规模仍旧保持增长,特别是从输出地来看,西部地区输出务工人员数量增加最多,2019年增量占到全国新增量一半以上。因此,由于西部地区工业增加值占GDP比重过早过快下降,占全国工业增加值份额在2016年以后也出现波动回落,导致工业技术进步和生产效率提升动力不足,并对服务业整体发展水平产生影响,人均收入提升缓慢,人口流入的产业支撑明显乏力。

表4 基准回归结果

2.产业结构高级化对人口流动的影响。如表4第3列所示:将西部地区产业结构调整指数作为核心解释变量,回归结果显著为正,也即产业结构高级化对人口有“推出”效应。从细项指标看(表4第4、5、6列),工业增加值占GDP比重回归结果显著为正,即工业增加值占比越高、人口流出越多;工业增加值占全国份额回归结果不显著,但影响方向为正;服务业增加值占GDP比重回归结果显著为负,即服务业占比提升越快,人口流出越少。可能的原因有以下几方面。一是受制于整体发展水平,西部地区三次产业结构数量变化与质量升级存在一定脱节,产业结构高级化并不意味着发展质量与发展阶段的跃升;二是西部地区作为我国三线建设的重点区域,其工业基础以国防科工等资本有机构成较高的国有集团为主,资源配置主要表现为行业内循环,与地方自然资源、人力资源天然联接较弱,产业链植根延伸受阻,对当地劳动力吸纳能力先天不足。近年来,在承接产业转移的带动下,西部地区工业从业人员占比和工业增加值占全国份额保持小幅增长,但由于引进企业的技术结构与当地劳动力技能结构存在错配,难以发挥促进劳动力就近务工作用;三是在工业企业就业容量有限的情况下,服务业成为吸纳就业的重要渠道,这为技能水平偏低的务工人员回流提供了就业机会。《全国农民工监测调查报告》显示,2019年,全国从事第三产业的农民工比重已上升至51.0%,其中从事交通运输、住宿餐饮、批发零售等传统服务行业的占比达38.1%。

3.产业结构合理化对人口流动的影响。如表4第7列所示:将西部地区产业结构合理化指数作为核心解释变量,回归结果不显著,但影响方向为负。产业结构与就业结构的偏离程度,主要反映产业发展是否能够充分带动就业。2000—2020年西部各省份产业结构与就业结构偏离程度逐步扩大,农业产值占比低于从业人员占比②2020年,西部地区农业从业人员平均占比仍高达34.1%,比全国高10.5个百分点。、非农产值占比大于从业人员占比,农村还有大量隐性失业人员,非农产业发展对带动当地农村剩余劳动力就业力有不逮。当前,西部地区服务业成为吸纳就业的主阵地,但其内部结构也令人深思。从交通运输、餐饮娱乐及商贸流通等传统服务业占第三产业的比重看,2020年西部地区为37.5%,比全国高21.8个百分点,但比东部7省低6.5个百分点,这与刻板印象有较大反差,作为最具有就业韧性的传统服务业,西部地区并不占优势。从房地产和金融业增加值占GDP比重看,2020年西部地区为13.3%,全国为15.6%,东部7省为17.2%,虽然绝对水平有一定差距,但这类行业就业容量较低,并且对制造业等实体经济容易造成利润挤压。

4.城镇化和人口老龄化对人口流动的影响。如表4第8列所示:将西部地区相对城镇化率作为核心解释变量,回归结果显著为负,即随着西部地区相对城镇化水平不断提高,人口流出会逐步减少。在国家西部大开发、西部陆海新通道及成渝地区双城经济圈建设等重大区域发展战略的带动下,西部地区基础设施及城市建设水平明显提高,对人口的集聚作用也更为显著,特别是西部省会城市是西部常住人口回升的重要引擎,成都、重庆等已经成为颇具国际影响力的国家中心城市。但伴随着西部省会城市人口快速扩张,大部分地级市,特别是县城、乡镇人口却在加速流出,这客观削弱了西部地区人口集聚的整体实力。表4第9列所示:将西部地区人口老龄化程度作为核心解释变量,回归结果显著为负,即随着西部地区人口老龄化程度不断加深,人口流出强度会减弱。与全国及东部地区相比,西部地区老龄化问题更为突出,这不仅会深刻影响其社会储蓄率、消费能力、投资水平等,更重要的是加速人口结构调整,新生代劳动力储备与输出将持续下降,全国劳动力跨区域供给格局可能出现重大调整。

5.人均收入与生产效率对人口流动的影响。如表4第2列所示:将西部地区相对人均收入作为核心解释变量,回归结果显著为负,即随着西部地区相对人均收入水平不断提高,人口流出会逐步减少。2000—2020年西部各省份与全国人均GDP绝对差距在不断缩小,2020年接近或达到全国平均水平的有3个省,达到全国平均水平70%以上的有6个省。但东部地区人均收入无论是绝对额还是增速目前仍然是全国最高的,因此人口跨区域流动仍将延续。表4第10列所示:将西部地区第三产业劳动生产率占第二产业劳动生产率比重作为核心解释变量,回归结果显著为负,即西部地区第三产业劳动生产率越高,人口流出会持续减少。第三产业劳动生产率占第二产业劳动生产率比重在不同工业化阶段有不同表现,在工业化快速抬升阶段,相对比例会下降,进入后工业化阶段则又会持续上升,直至接近工业劳动生产率90%以上,但不会超过工业劳动生产率。西部地区服务业劳动生产率变化趋势总体符合上述“U”曲线,但相对生产率水平已然跨越了工业化中后期阶段,部分省份甚至超过90%,可能因工业劳动生产率相对下降所致。通过计算2000—2017年西部地区资本边际产出和全要素生产率发现①由于2017年后西部各省份用于计算固定资本存量数据未公布,因此仅估算了2000—2017年西部各省份的资本边际产出和全要素生产率。西藏数据缺损大,故剔除。,西部地区资本边际产出水平仅相当于东部地区40%左右②蔡翼飞、张车伟:《地区差距的新视角:人口与产业分布不匹配研究》,《中国工业经济》2012年第5期。,全要素生产率则绝大多数年份均小于1,且两项指标均呈下降趋势。因此,受西部工业生产效率偏低、产业资本收益不足以及科技创新驱动能力较弱等影响,东西部区域间人口分层流动将加剧,高层次人力资本仍流向发达地区,而高龄、低技能农村剩余劳动力回流规模也将继续扩大。

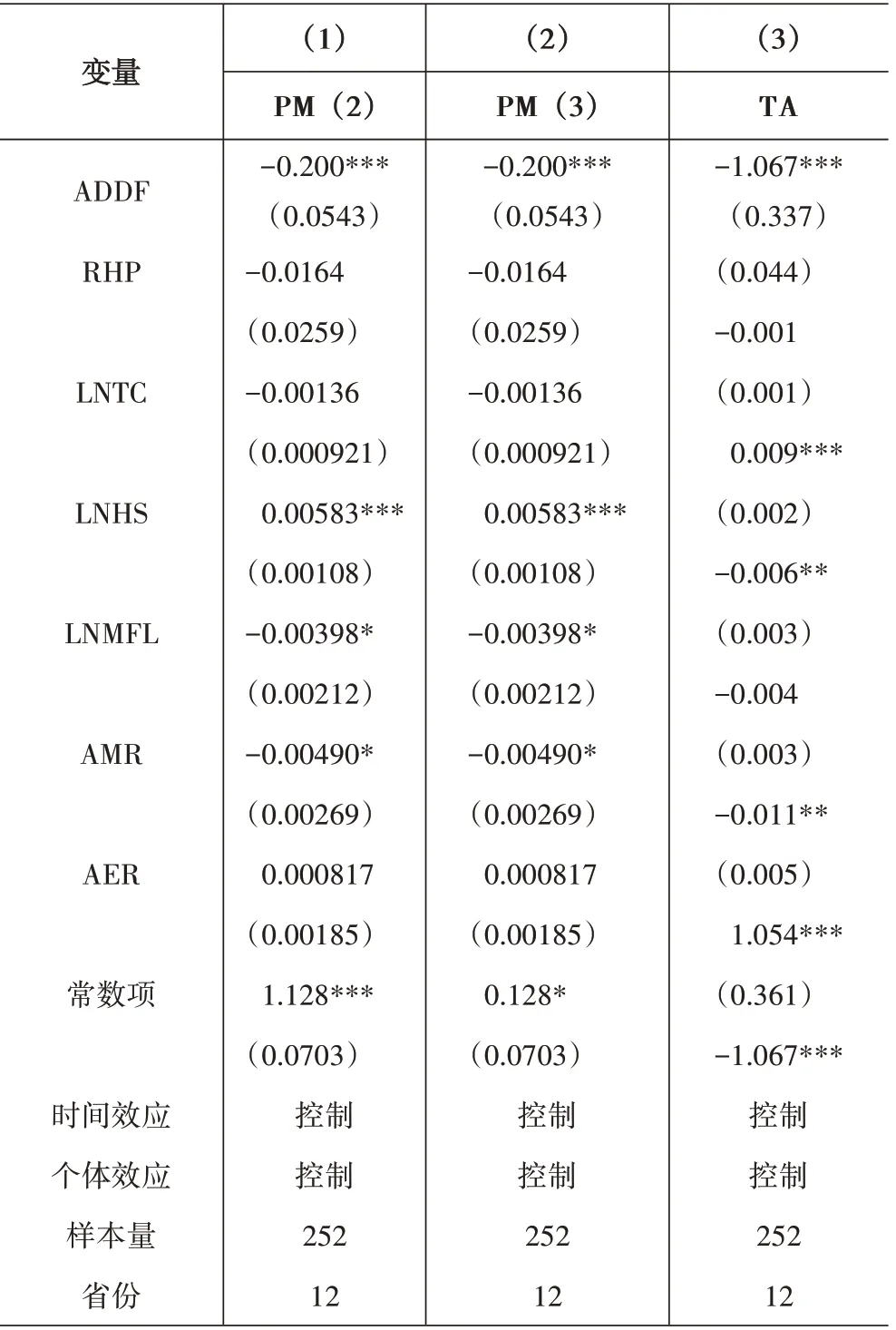

(二)内生性问题与稳健性检验

为验证“早熟去工业化”指数是否与人口流动互为因果,导致存在内生性问题,本文选择西部各省份2000—2010年交通事故发生起数作为工具变量(TA)。交通事故发生起数是一个外生性随机变量,与一个地区经济发展水平有正相关关系,但对人口流动无直接影响,因此是一个较为合理的工具变量。因为不存在多个工具变量,证明其外生性不能采用过度识别检验。根据工具变量仅通过内生变量影响被解释变量的原理,本文采用两阶段最小二乘估计方法(2SLS),将内生变量“早熟去工业化”指数作为控制变量,而将工具变量作为核心解释变量进行回归,发现交通事故发生起数系数并不显著,因此证明其只能通过内生变量间接影响被解释变量,满足外生性假设。回归结果如表5第3列,工具变量的估计结果与基准回归保持一致。

为进一步验证回归结果的稳健性,本文又将被解释变量PM用西部各省份2000—2020年常住人口占户籍人口比重PM(2)、常住人口-户籍人口/户籍人口PM(3)来替代。使用上述变量重新估计模型,结果见表5第1、2列。可以看到被解释变量估计结果仍十分稳健,系数估计值和符号未发生任何改变。

表5 稳健性检验与工具变量回归结果

六、主要结论与启示

(一)主要结论

本文在借鉴已有研究成果的基础上,依据经典产业结构调整理论和人口迁移理论,参照国际工业化阶段主要判断标准,从人均收入、产业结构、就业结构、空间结构、人口结构及生产效率等六个维度构建了“早熟去工业化”综合指数,利用2000—2020年西部12省份的省级面板数据,对该指数影响人口流动的路径进行实证分析,结果如下:

第一,“早熟去工业化”综合指数与人口流动呈显著负相关,也即产业结构失衡、质量效率低下等问题越突出,人口流出也越多。

第二,西部地区产业结构数量变化与质量升级存在脱节,产业结构高级化总体对人口有推出效应;产业结构合理化水平较低,农业产值占比低于从业人员占比①2020年,西部地区农业从业人员平均占比仍高达34.1%,比全国高10.5个百分点。、非农产值占比高于从业人员占比,非农产业对带动当地劳动力就业力有不逮。

第三,西部地区相对人均收入和城镇化率水平提高,对人口流入有正向影响,但由于东西部地区收入差距客观存在以及西部地区大中小城市间发展不平衡,人口流出态势还将持续。

第四,西部地区人口老龄化程度不断加深,社会总和生育水平走低,将导致新生代劳动力储备和输出不足,全国劳动力跨区域供给格局或将出现重大调整。

第五,西部地区产业纵向升级动力不足,资本边际产出和全要素生产率持续下降,人口区域流动将出现“顺逆分层”现象,即高层次人力资本仍流向发达地区,而高龄、低技能农村剩余劳动力回流西部地区规模也将扩大。

(二)相关启示

第一,将制造业提质增效作为西部地区工业化从中期向后期抬升阶段主攻方向。工业是三次产业中劳动生产率最高的产业,是最具创新诱导力的产业,更是生产性服务业等其他业态、产业衍生的母体,是产业问题的根本所在。虽然随着制造业效率提升必然会出现增加值占比和从业人员占比下降等现象,但通过熊彼特式的“创造性破坏”,在传统产业退出与新兴产业培育的再平衡过程中,可全面提升资源配置效率、创新驱动能力和产出规模,持续强化全要素生产率对经济增长的贡献拉动。

第二,稳定传统服务业发展基础,不断提升跨区域消费需求。一般认为:经济发展水平越高,服务业产出中用于最终消费的比例呈先升后降的倒“U”曲线,用于生产的中间投入则刚好相反。②闫冰倩、冯明:《服务业结构性扩张与去工业化问题再审视》,《数量经济技术经济研究》2021年第4期。然而,东部7省目前传统服务业占第三产业增加值比重仍旧维持在40%以上水平,远高于西部地区,这并不意味其产业内部结构不优,而是巨大人口规模对生活性服务业的刚需。因此,西部地区必须立足发展实际,稳定生活性服务业规模,着力培育生产性服务业,防止房地产、金融业过快扩张风险,并充分利用良好的自然环境资源,发展高端文旅康养产业,提升跨区域消费需求,持续扩大服务业就业吸纳能力。

第三,提高工业化与城镇化协同发展水平,产业赋能中小城市发展。针对西部地区省会城市一枝独秀、中小城市普遍趋弱的实际,应以都市圈和重要交通轴带为重点,强化中小城市与中心城市功能配套协作,探索地级市适度整合改革路径,扩大地级市经济空间,着力培育省域副中心城市,完善大中小协调发展城镇体系。坚持以县域为重点,持续实施县域基础设施补短板工程,切实强化县城和中心镇就业、居住承载能力,实现农村剩余劳动力就近转移。

第四,顺应人口转变及流动大势,深度挖掘本地人力资本潜力。当前,我国劳动力跨区域大规模转移时代已然终结,取而代之的是省内劳动力频繁流动以及高层次人才跨区域配置,资源再配置空间明显被压缩。西部地区要坚持完善生育、抚育配套政策,稳定社会生育水平,持续改善基础教育特别是职业教育水平,构建技能评定和终身教育体系,有效解决结构性劳动力供给不足等问题。针对农村高龄、低技能人口回流实际,要结合乡村振兴和特色产业培育,开发就近务工岗位,构建农村适老化人力资源开发机制,探索“老有所用”的实现途径。