黄河流域城乡转型的时空格局及影响因素研究

陈文风,刘 丹,李琳娜

(北京师范大学 地理科学学部,北京 100875)

0 引言

城乡转型发展是城乡关系由隔离、对立转向协调、一体化发展的综合人文过程,包括城乡要素转移、战略转变和机制转换[1]。目前,中国城乡处于快速转型阶段[2],人口、土地和产业作为影响城乡发展的核心要素,表现为城镇人口比重、非农产业比重和城镇建设用地比重的提高[3],但三者之间尚未建立起良性互动关系,造成区域人口、土地和产业之间的协同空间差异明显,影响城乡发展一体化进程的推进[2,4]。在此背景下,人口、土地和产业等要素的转型,逐渐成为学术界关注的重点[5]。首先,在研究内容上,已有的城乡转型研究围绕城乡关系和城乡结构形态,探究了城乡的人口流动[1,6]、土地利用转型[7,8]和产业升级[9,10]。近 年 来,国 内 学 者 们 对 京 津冀[11]、长三 角[12]和 珠 三 角[13]等 城 市 群 进 行 了 诸 多实证研究,为研究城乡转型奠定了基础。但以往的实证研究多针对城乡转型的人口、土地或产业转型中的单要素或双要素[14,15],忽略了人口、土地、产业三要素之间的相互关系。其次,在研究方法上,多局限于用耦合协调度来测量要素间的相互作用与协调程度[16],无法揭示要素间的复杂关系。再次,在分析影响因素时,多集中分析单一要素的城乡转型[1,17],无法揭示多要素城乡转型发展的影响因素,难以确保结果的有效性,导致对城乡转型发展的认识不全面。

黄河流域是中国重要的粮食产区和能源基地,整体处于工业化中期到后期的转型发展阶段[18]。基于此,本文以黄河流域为实证研究对象,从人口、土地、产业三方面综合构建城乡转型指标体系,并以县域为研究单元,采用弹性系数、空间自相关分析、轨迹分析法等,分析黄河流域城乡转型质量的特征,并进行城乡转型功能分区,利用2000—2020 年人口、土地和产业转型面板数据,探析城乡转型的影响因素,以期全面反映要素间的关系及演化规律,提高模型估计的有效性,并为区域均衡、城乡统筹和人地协调提供科学依据。

1 研究区域概况与数据来源

1.1 研究区域概况

黄河流域位于96°—119°E、32°—42°N 之间。黄河发源于青藏高原,自西向东分别流经青海省、四川省、甘肃省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区、陕西省、山西省、河南省和山东省9 省区,最后注入渤海。黄河流域是我国经济和文化发展的中心,也是重要的粮食产地和能源基地,同时,由于生态环境脆弱,流域上游、中游环境承载力较差、水土流失严重,也是我国流域治理的重点和难点。本文中的县域研究单元包括县级市、县(自治县)和旗(自治旗),因研究时间为2000—2020 年,以及涉及到行政区划调整等原因,部分县域数据缺失,故本文的研究区域共涉及到339 个县域。

1.2 数据来源

本文中的人口、GDP、社会消费品零售总额等社会经济数据来源于《中国县域统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》和各省份统计年鉴,缺失数据采用相邻年份或市域数据代替,土地利用数据根据中国科学院资源环境科学数据中心提供的2000 年、2005年、2010 年、2015 年和2020 年30m × 30m 土地利 用数据库提取,DEM数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心,降水量数据来源于国家地球系统科学数据中心(http://www.geodata.cn)。

2 研究方法

2.1 城乡转型指标体系

本文采用城乡转型指数,分别从人口、土地、产业3 个维度测度城乡转型的水平、相互关系与时空演化规律,计算公式为[19-21]:

式中:Ui、Li和Ii分别为i 行政单元的人口、土地与产业城乡转型指数;PUi和PTi分别为i 行政单元的城镇人口与总人口,LUi、LIi和LRi分别为i行政单元的城镇用地、工矿用地和农村居民点用地面积,ISi、ITi和Gi分别为i 行政单元的第二、三产业产值和地区生产总值。根据人口、土地、产业城乡转型指数大小,可以将其转型水平划分为3 个阶段:城乡转型指数≤0.3 为低水平,>0.3 且≤0.6 为中等水平,>0.6 为高水平。

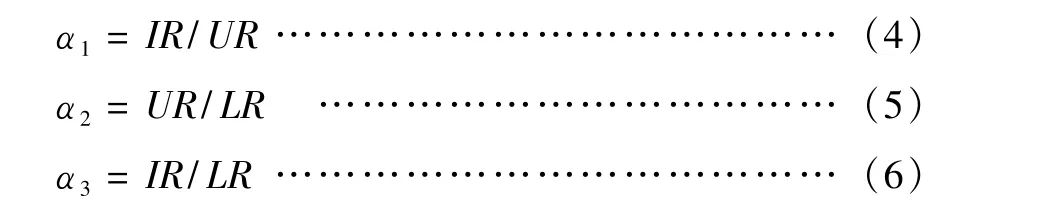

本文采用人口、土地、产业城乡转型弹性系数,对黄河流域城乡转型发展的质量进行评价,计算公式为[22,23]:

式中:α1、α2和α3分别为产业—人口、人口—土地和产业—土地城乡转型弹性系数;IR 为产业城乡转型指数的年均变化率;UR 为人口城乡转型指数的年均变化率;LR 为土地城乡转型指数的年均变化率。根据弹性系数的变化,对黄河流域人口、土地和产业城乡转型进行分类(表1)。

表1 人口—土地—产业转型弹性系数分类及特征Table 1 Classification and characteristics of elasticity coefficient of population- land- industry transformation

(续表1)

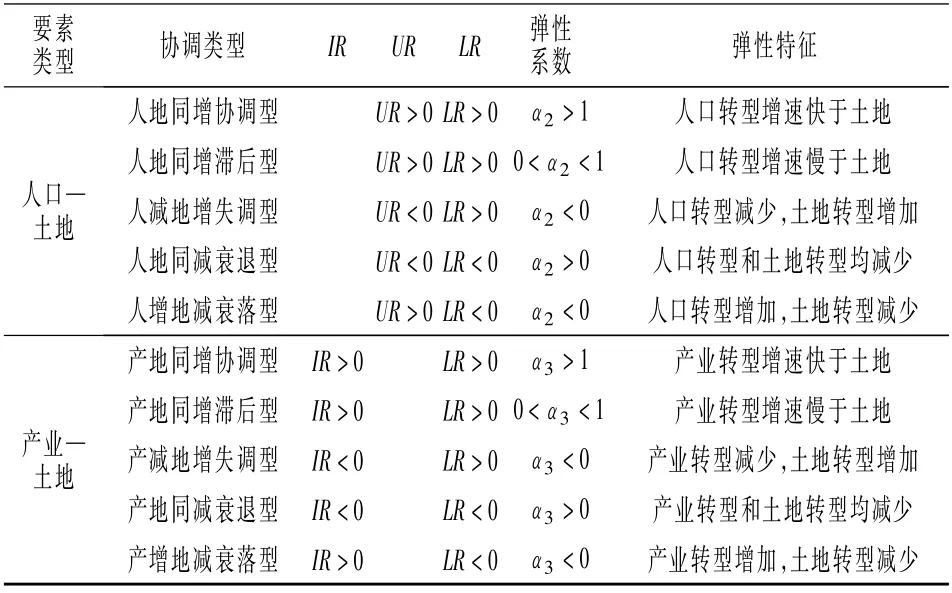

2.2 耦合协调模型

本文借用耦合度模型[5,16],揭示人口、土地与产业转型的协同关系,计算公式为:

式中:C 为耦合度,表示人口、土地、产业转型之间的联系程度。将人口—土地—产业城乡转型耦合度划分为4 个阶段(表2)。

表2 城乡转型耦合度划分标准Table 2 Division standard of coupling degree of urban-rural transformation

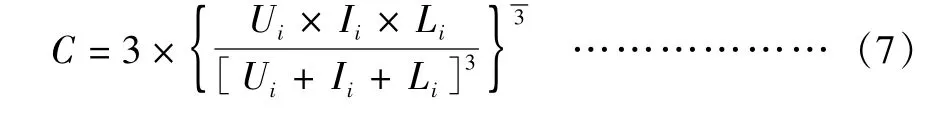

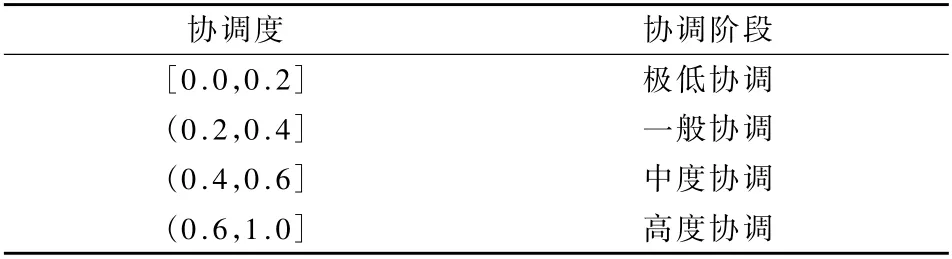

为揭示人口、土地、产业3 个子系统之间的协调程度,构建三者的耦合协调度模型,计算公式为[21]:

式中:D 为耦合协调度;T 为人口、土地、产业城乡转型综合评价指数;α、β、λ均设为1/3。将人口—土地—产业城乡转型协调度划分为4 个等级(表3)。

表3 城乡转型协调度划分标准Table 3 Division standard of coordination degree of urban- rural transformation

2.3 空间自相关分析

局部空间自相关可以揭示局部区域单元在相邻空间的自相关性和空间差异的变化趋势,本文用以反映城乡转型耦合度与耦合协调度集聚状况的空间差异,计算公式为:

式中:Ii为局部空间自相关指数;zi、zj分别为区域i、j 观测值的标准化值;Wij为空间权重矩阵。根据局部空间自相关指数,可划分为4 种空间关联类型:“高—高”类型区、“高—低”类型区、“低—高”类型区和“低—低”类型区。

2.4 面板数据模型

采用面板数据模型对2000 年、2005 年、2010 年、2015年和2020 年黄河流域县域的面板数据回归分析。分别建立人口、土地、产业城乡转型指数为因变量的回归模型,结合已有研究并考虑到黄河流域农业生产背景,从自然环境、社会经济条件和农业生产水平3 个方面,选取平均海拔(V1)、地表破碎度(V2)、平均降水(V3)、人均GDP(V4)、社会消费品零售总额(V5)、人口密度(V6)、人均粮食产量(V7)和人均肉类产量(V8)共8 项指标作为解释变量(表4),将所有解释变量做取对数处理,与因变量建立回归模型。面板数据模型包含3 种基本类型,由于F检验和Hausman 检验的P 值均小于0.05,因此,研究采用固定效应模型[24]。

表4 城乡转型发展的解释变量选择Table 4 Choice of explanatory variables for urban- rural transformation and development

式中:Yit为因变量;c0为常数项;εi为个体效应;vt为时间效应;uit为随机误差项;α1、α2、α3、α4、α5、α6、α7、α8分别为各解释变量的回归系数;i 为县级行政单元;t 为年份。

2.5 轨迹分析法

本文采用数字代码表示城乡转型的轨迹路线。根据刻画人口、土地、产业转型综合发展水平的协调转型度(CTD),将城乡人口—土地—产业转型划分为4 种类型:低水平类型[0.0,0.4)、中等水平类型[0.4,0.6)、较高水平类型[0.6,0.8)和高水平类型[0.8,1.0],数字1、2、3、4 分别对应这4 种类型,城乡转型变化轨迹通过数字代码表示,代码“11111”表示2000—2020 年间城乡转型一直保持在低水平类型,协调转型度(CTD)计算公式为[20,25]:

3 黄河流域城乡转型的时空格局

3.1 黄河流域城乡转型的时间特征

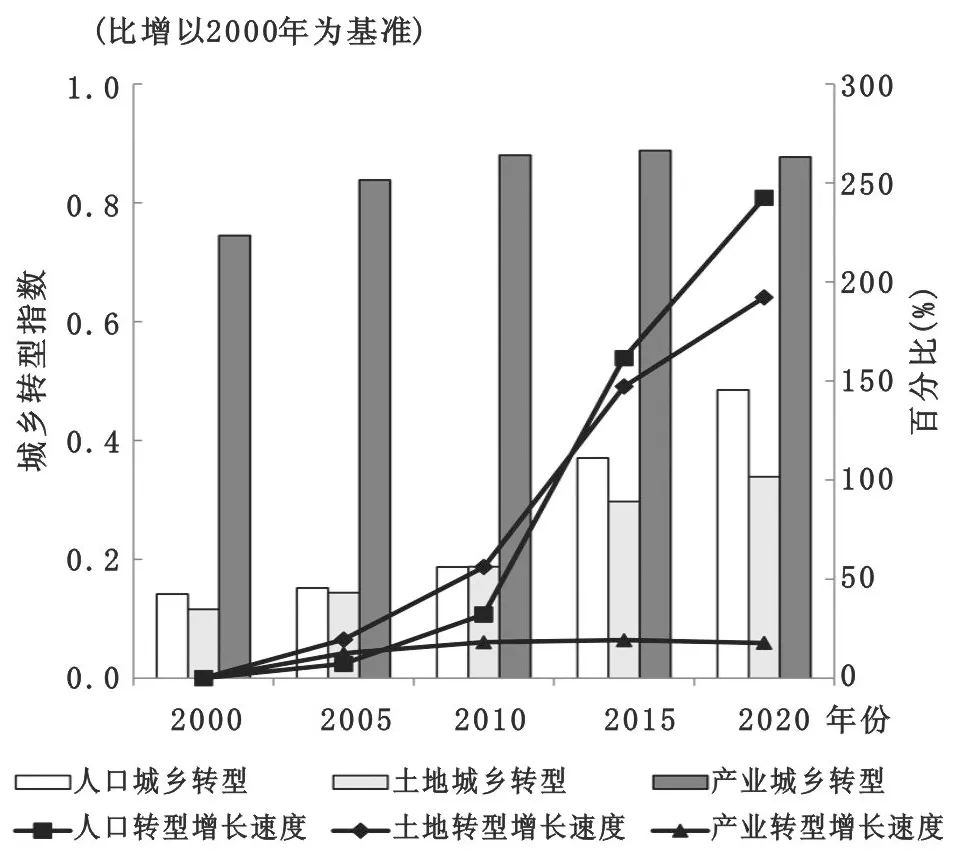

2000—2020 年间,黄河流域的人口和土地城乡转型水平总体呈上升趋势,产业转型水平在2020 年略有下降,相较于人口、土地转型水平,黄河流域整体的产业转型水平较高(图1)。本文以2000 年的城乡转型指数为基准,分别计算了人口、土地和产业转型指数的上升速度,发现2010—2020 年间人口和土地转型增长速度较快,这与2010 年前后国家批复的一系列黄河流域区域规划有关,如《关中—天水经济区发展规划(2009)》《中原经济区规划(2012)》《晋陕豫黄河金三角区域合作规划(2014)》等[26,27],规划的引导推动了黄河流域人口和土地城镇化的发展。2015 年和2020 年人口城乡转型高于土地转型增长速度,主要由于农业转移人口市民化、国土资源节约集约利用政策和土地利用效率提高等因素的综合作用[26]。

图1 2000—2020 年黄河流域城乡转型水平时序演变Figure 1 Temporal change of urban- rural transformation level in the Yellow River Basin,2000-2020

3.2 黄河流域城乡转型质量的空间特征

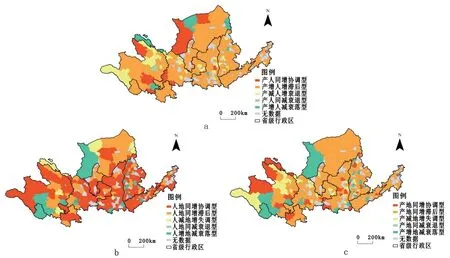

本文采用弹性系数表征人口、土地、产业两两之间转型速度的相对快慢。由图2 可知:①就产业—人口要素而言,黄河流域“产增人增滞后型”(IR >0,UR >0,且0 <α1<1)的县域数量最多,占黄河流域县域总数的86%,表明黄河流域绝大部分县域的产业转型滞后于人口转型,未来非农产业有待进一步发展。“产减人增衰退型”(IR <0 且UR >0)的县域共有28 个,主要分布在青海、甘肃、陕西和山西省,如海晏县、靖远县、白水县和神池县,这些地区产业转型与人口转型处于脱钩状态。“产人同增协调型”(IR >0,UR >0,且α1>1)的县域共有10 个,占比3%,主要分布在青海省和甘肃省,如天峻县和夏河县,产业转型增速快于人口。“产增人减衰落型”(IR >0 且UR <0)的县域共有10 个,分布在黄河上中游省份。②就人口—土地要素而言,“人地同增协调型”(UR >0,LR >0,且α2>1)县域共有231 个,占黄河流域县域总数的68%,这表明黄河流域超出一半的地区城镇用地处于相对集约利用状态。“人地同增滞后型”(UR >0,LR >0,且0 <α2<1)县域共有75 个,占黄河流域县域总量的22%,主要分布在黄河上中游地区。“人增地减衰落型”(UR >0,LR <0)县域共有22 个,占黄河流域县域总数的6%,主要分布在山西、陕西和青海3 省,如沁源县、洛南县和玛多县。③就产业—土地要素而言,产业转型慢于土地转型的现象在黄河流域较为普遍,共有264 个(78%)县域处于“产地同增滞后型”(IR >0,LR >0,且0 <α3<1),山西、陕西、甘肃、内蒙古和山东5 省区尤为明显。“产减地增失调型”(IR <0且LR >0)县域共有27 个,主要分布在青海、陕西和甘肃3 省,表现为产业转型动力不足。“产地同增协调型”(IR >0,LR >0,且α3>1)县域共有25 个,主要分布于陕西、山西和青海3 省,这些地区土地和产业转型均为正增长,且土地处于较为集约状态。

图2 产业—人口(a)、人口—土地(b)和产业—土地(c)城乡转型弹性系数格局Figure 2 The elasticity coefficient pattern of urban- rural transformation of industry- population(a),population- land(b)and industry- land(c)

4 城乡转型耦合协调格局与影响因素

4.1 黄河流域城乡转型的耦合度格局

人口—土地—产业之间的耦合格局揭示了城乡转型子系统之间的影响程度(图3)。与2000 年相比,2020 年耦合度格局发生了明显变化,大部分县域处于高水平耦合阶段,66%的高水平耦合县域由磨合阶段转变而来,主要由人口和土地要素的变化导致,主要分布在山西、陕西、河南、甘肃和山东等省。从耦合阶段来看,2000—2020 年,黄河流域人口、土地、产业转型耦合度为高水平耦合阶段的县市个数,分别为93 个、83 个、120 个、232 个、292 个,占黄河流域县域单元总数的比重依次为27%、24%、35%、68%、86%,这说明黄河流域人口、土地、产业3个子系统城乡转型之间的影响程度不断加强。从处于高水平耦合阶段县域的人口、土地、产业转型水平来看,2000 年主要为人口低水平、土地中等水平、产业高水平(简称为“低中高”,其他类型的简称以此类推),“低低中”“低低高”“中低高”,2005—2015 年主要为“中低高”“中中高”“低低高”和“低中高”,2020年为“中低高”“中中高”“高中高”和“中高高”。

图3 黄河流域城乡转型耦合度格局Figure 3 Coupling degree pattern of urban- rural transformation in the Yellow River Basin

黄河流域人口—土地—产业三者转型的耦合度 空间格局呈现出集聚分布,以显著“高—高”类型区和显著“低—低”类型区为主(图4)。2000 年,显著“高—高”类型区主要分布在青海北部和南部、山西北部、陕西东部和四川,显著“低—低”类型区主要分布在甘肃南部和青海东部。2020 年,显著空间关联类型的分布格局有所变化,显著“高—高”类型区主要分布在宁夏东部、陕西北部、山西北部和内蒙古南部,显著“低—低”类型区主要分布在甘肃南部和青海东部。可见,自2002 年党的十六大召开以来,我国在统筹城乡发展上进展加快,黄河中游地区的城乡转型迅速发展,人口、土地、产业3 个子系统演化共振性逐渐增强。

图4 黄河流域城乡转型耦合度空间自相关格局Figure 4 Spatial autocorrelation pattern of coupling degree of urban- rural transformation in the Yellow River Basin

4.2 黄河流域城乡转型的协调度格局

人口—土地—产业之间的协调度格局揭示了城乡转型子系统之间的协同水平(图5)。2000 年大部分县域处于一般协调和中度协调阶段。2020 年大部分县域处于高度协调阶段,共有274 个,其次是中度协调阶段(64 个),共有193 个县市由2000 年的中度协调转变为2020 年的高度协调,主要分布在山西、陕西、河南和山东等省,如右玉县、兴平市、卫辉市和利津县,主要由于大量农业人口向城镇转移就业,促进了人口的非农化转型和人口—土地—产业的协调。

图5 黄河流域城乡转型协调度格局Figure 5 Coordination degree pattern of urban- rural transformation in the Yellow River Basin

黄河流域人口—土地—产业的协调度空间格局呈现为集聚分布特征。2000—2020 年,协调度的显著空间关联类型,以显著“高—高”类型区和显著“低—低”类型区为主。显著“高—高”类型区从2000 年的青海北部、陕西东部和山西等地转变为2020 年集中分布在晋陕蒙宁交界处,这些县域多靠近煤矿、铁矿、铝土矿等矿产资源富集地区,矿产资源的集聚为当地城乡转型提供了动力。显著“低—低”类型区主要分布在甘肃南部,地形复杂多样,自然条件较差,且受中心城市影响较小,城乡转型发展较为落后(图6)[27]。

图6 城乡转型协调度空间自相关格局Figure 6 Spatial autocorrelation pattern of coordination degree of urban- rural transformation

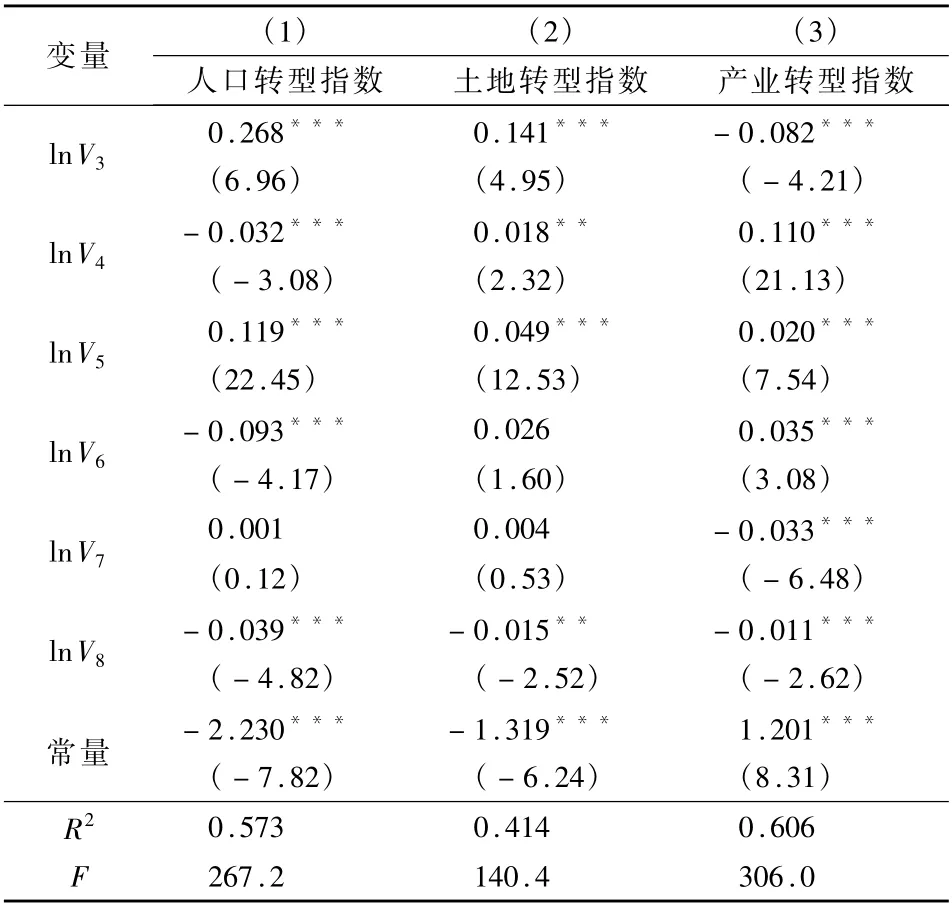

4.3 黄河流域城乡转型的影响因素

面板数据回归模型结果表明,除了人均粮食产量,其他解释变量均与黄河流域的人口转型呈现显著相关(表5)。从表5 可见:①平均降水、社会消费品零售总额与人口转型指数为正相关,表明研究期间黄河流域降水较多,经济发达地区提供了大量的非农就业机会,吸引乡村人口不断向城市聚集,促进了城乡人口转型。然而,人均GDP、人口密度、人均肉类产量与人口转型指数成负相关,表明人口聚集地区,乡村人口占有一定比重,受到统筹城乡发展、新农村建设、乡村振兴等战略实施的影响,这对解决乡村发展问题具有一定作用[28];以畜牧区工业化水平较低,导致城镇就业岗位较少,人口转型指数较低。②土地转型指数与平均降水、人均GDP、社会消费品零售总额成正相关,与人均肉类产量呈负相关。表明经济越发达地区城镇建设用地占比越高,经济发展增加了对土地的需求,造成工业用地和居住用地等生产生活用地增加,提高了土地利用价值,城镇建设用地扩张以支撑经济发展。而人均肉类产量与土地转型指数成负相关,主要原因是人均肉类产量高的地区多为传统的畜牧区,如内蒙古和甘肃,这些地区畜牧为主的生产方式和产业分布,影响着土地利用结构。③产业转型与人均GDP、社会消费品零售总额、人口密度呈现显著正相关,与平均降水、人均粮食产量和人均肉类产量呈现显著负相关。表明经济发展较快、人口密集地区,促进了当地的非农业取代农业,成为主要的产业类型,非农产业占比高是经济发达地区的重要标志。而黄河流域产业转型指数较低县域,主要为平均降水较多,人均粮食和肉类产量较高的地区,农业发展条件较为优越,产业结构中第一产业占比较大,二三产业发展相对落后,一定程度上阻碍了产业的非农化转型。

表5 城乡转型发展的回归结果Table 5 Regression results of urban- rural transformation and development

总体来看,经济发展水平是影响城乡转型的重要因素。随着城镇化和工业化的不断推进,产业结构从第一产业为主转变为第二、三产业为主;产业结构的演变和经济发展带动了就业结构的变化[2],城市提供了大量的非农就业机会,吸引人口集聚,城乡就业非农化水平不断提高,引起城乡人口转型,即人口城镇化水平的升高;经济发展和人口增加促使城镇建设用地增长,城镇周边的土地不断向城镇建设用地转化,为城镇化发展提供空间载体,促进了土地的转型发展。

5 城乡转型的区域划分及对策建议

本文采用轨迹分析法共获得38 种城乡转型类型,根据研究时期内不同阶段的变化特征,将黄河流域划分为3 种类型功能区:核心转型区、潜在转型区和限制转型区。每种转型区的具体类型如表6 所示,转型功能区的空间分布如图7 所示。

表6 城乡转型类型划分Table 6 Classification of urban- rural transformation types

图7 黄河流域城乡转型功能分区Figure 7 Function partition of urban- rural transformation in the Yellow River Basin

城市与乡村相互作用,统筹新型城镇化与乡村振兴两大战略。城乡发展战略平等、要素有序流动,有助于促进城乡转型,走具有中国特色的城乡转型发展道路。以黄河流域县域为单元,利用“大数据”及人工智能技术,对其“人—地—业”耦合协同发展程度及动态变化,进行监测和预测[29],为城乡转型发展质量提供评判依据,进而服务城乡发展规划的编制。此外,建立黄河下游经济区,依托河南和山东这两个人口和农业大省,引领区域城乡转型。下游经济区的设立,将与京津冀协同发展和长三角区域一体化发展相衔接,发挥扩散效应,驱动城镇化与乡村化发展,激发人口、土地和产业转型活力。由于黄河对流域内整体的联系较弱[30],而县域城乡转型具有显著的空间相关性,可依托下游经济区,借助交通轴线,打破行政壁垒,推动城乡均衡发展,探索符合区域特色的城乡发展新模式,形成核心转型类型的聚集区。

3 种类型功能区主要分布情况为:①核心转型区主要分布在城市市区周边,如榆林市、郑州市、太原市和吕梁市,该类型区区位条件较为优越,受扩散效应的影响,以及依赖本身的资源优势,城乡转型水平较高。核心转型区具有临近市区的区位优势,要借助优越的区位条件,提升转型质量。依赖较为完善的基础设施,提供优惠政策,吸引企业来此落户,发展壮大产业园区,发挥集聚效益。乡村依赖独特的景观形态和乡土文化,开展休闲旅游活动,促进转型。②潜在转型区主要分布在核心转型区周围以及部分地级市周边,主要集中在黄河中下游的山西、陕西、河南和山东4 个省份。潜在转型区的成因不同,各地区要根据成因,寻找提升途径,促进城乡转型。矿产资源富集地区,面临产业结构单一、资源枯竭等问题,对此政府要加大财政支持力度,改善投资环境,吸引国内外投资,学习其他地区资源型产业转型经验,促进转型[31];河南和山东两省为粮食主产区,乡村人口较多,农村居民点规模较大,需保障粮食安全,加快农业现代化,依赖劳动力优势,发展服务型产业,为周围农村地区的剩余劳动力提供就业机会[2],积极推进土地的流转,实现农业的适度规模化经营[32],落实城乡建设用地增减挂钩的土地制度。③限制转型区主要分布于青海、甘肃和陕西南部,这些区域自然条件较差,城乡转型的动力不足,转型水平较低,需要国家的重点支持。限制转型区经济发展条件较差,在发展过程中,应注重生态保护与发展经济相结合,实现可持续发展。科学制定产业发展方向,通过产业间的延伸融合及高新技术的渗透融合等方式,实现效益最大化,如建立农牧产品加工企业,提高产品的附加值,应用“互联网+”,创新经营模式,培育发展新动能。生存环境恶劣地区,通过易地搬迁,改善人们的生活状况,促进城乡转型[20]。

6 结论与讨论

本文以黄河流域为研究区域,以人口、土地和产业转型为研究对象,探讨了2000—2020 年黄河流域城乡转型质量,探讨了其耦合协调度的时空格局,分析了城乡转型的影响因素,并对县域城乡转型类型进行了划分。主要结论如下:①研究期间,黄河流域人口、土地、产业两两之间的城乡转型质量存在差异。从人口、土地、产业转型速度的相对快慢来看,黄河流域大部分县域处于产业转型慢于人口转型状态,且产业转型慢于土地转型,产业转型速度有待提升,黄河流域68%的县域处于“人地同增协调型”,表明黄河流域超出50%的地区城镇用地处于相对集约利用状态。②黄河流域人口、土地、产业转型共同推动城乡系统由低级向高级、由无序向有序转变。从县域的耦合和协调阶段来看,2000 年大部分县域处于磨合阶段,2020 年以处于高水平耦合阶段的县域为主,主要协调阶段类型由2000 年的中度协调演变为2020 年的高度协调。耦合度和协调度的空间关联类型以显著“高—高”和显著“低—低”类型区为主,显著“高—高”类型区的主要分布区由2000 年的山西和陕西两省,转变为2020 年的晋陕宁蒙边界,显著“低—低”类型区主要稳步分布在甘肃南部。③研究期间,黄河流域县域人口、土地、产业转型差异的主要影响因素包括经济发展水平和农业生产等。其中,经济发展水平对黄河流域人口、土地、产业城乡转型均起到推动作用。产业结构的演变促使城乡就业非农化水平提高,引起城乡人口转型,由于城镇化的发展,促进了土地的城乡转型发展。④基于轨迹分析法,将黄河流域城乡转型类型划分为核心转型区、潜在转型区和限制转型区。不同转型功能区城乡发展面临的问题明显不同,从区域差异的角度出发,不同转型功能区需要采取差别化的发展策略,增强经济发展和人口流动的牵引力,促进二三产业的发展,进而带动人口和土地转型,从而有序促进城乡转型发展。

6.2 讨论

人口、土地与产业各要素转型之间相互联系、相互制约,其协调发展是城乡协调发展的基础。以新型城镇化与乡村振兴战略为引导,建立黄河下游经济区,引领区域城乡转型,借助交通轴线,促进县域人口、土地和产业转型活力,探索符合区域特色的城乡发展模式,形成核心转型类型的聚集区。此外,由于人口、土地、产业转型的影响因素比较复杂,黄河流域县域的城乡转型必然受到外部区域的影响,研究未能将外部区域的影响纳入模型分析,未来有必要进一步深入探索城乡转型各子系统之间内在的关联效应及其影响因素。