无机化学教学中“思政元素”的设计

——以化学平衡为例*

高玉梅,赵金安,周书焕,高风仙,吴艳菊,王 非

(1 河南工程学院化工与印染工程学院,河南 郑州 450007;2 河南工程学院马克思主义学院,河南 郑州 450007)

2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出“要用好课堂教学主渠道”“各门课都要守好一段渠、种好责任田[1]”;2017年十九大之后,教育部印发《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》,正式提出了“课程思政”概念[2];2020年6月,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》明确要求全面推进高校课程思政建设,深度挖掘高校各学科门类专业课程蕴含的思想政治教育资源,使显性教育与隐性教育形成协同效应[3]。2020年下半年课程思政被纳入“第五轮学科评估”标准,进一步强化了课程思政在学科建设和人才培养中的重要地位。这一系列文件的出台为高校课程思政的系统化建设提供了明确的方向。

大学一年级是学生又一人生阶段的开始,大一新生具备了一定的思想、理想、信念、人格等但又不成熟,因此在大一的无机化学教学中进行思想政治、辩证唯物主义、道德品格等方面的教育对学生树立正确的价值观、人生观、世界观具有重要意义。本文以“化学平衡相关知识的教学”为例,分享在无机化学教学中进行课程思政的一些尝试。

1 无机化学思政教学的现状分析

无机化学是我校化学工程与工艺、高分子材料工程、轻化工程、环境工程等专业学生学习的第一门专业核心基础课,课程知识内容丰富、体系完整,可挖掘的课程思政元素较多,为无机化学课程思政教学提供了有利的条件。

另一方面无机化学课程原理部分知识抽象难懂,元素部分知识点多,因此课堂信息量较大,在规定的学时内完成基本的教学任务已经比较困难,这样更不容易在课堂教学中进行有效的思政,进而影响到课程思政的实际效果。再者无机化学课程思政设计不够完善,专业教师课程思政的观念不够与时俱进也会影响课程思政的呈现。

我校的课程思政起步较晚,无机化学与思政元素的结合有待完善,需要对无机化学教学进行改革使思政元素有机的融入到课堂教学中。同时鼓励教师深入研究马克思主义理论,找准思政元素与无机化学的结合点,使学生在学习专业知识时自然而然的受到政治思想教育。

2 化学平衡教学中思政元素的设计策略

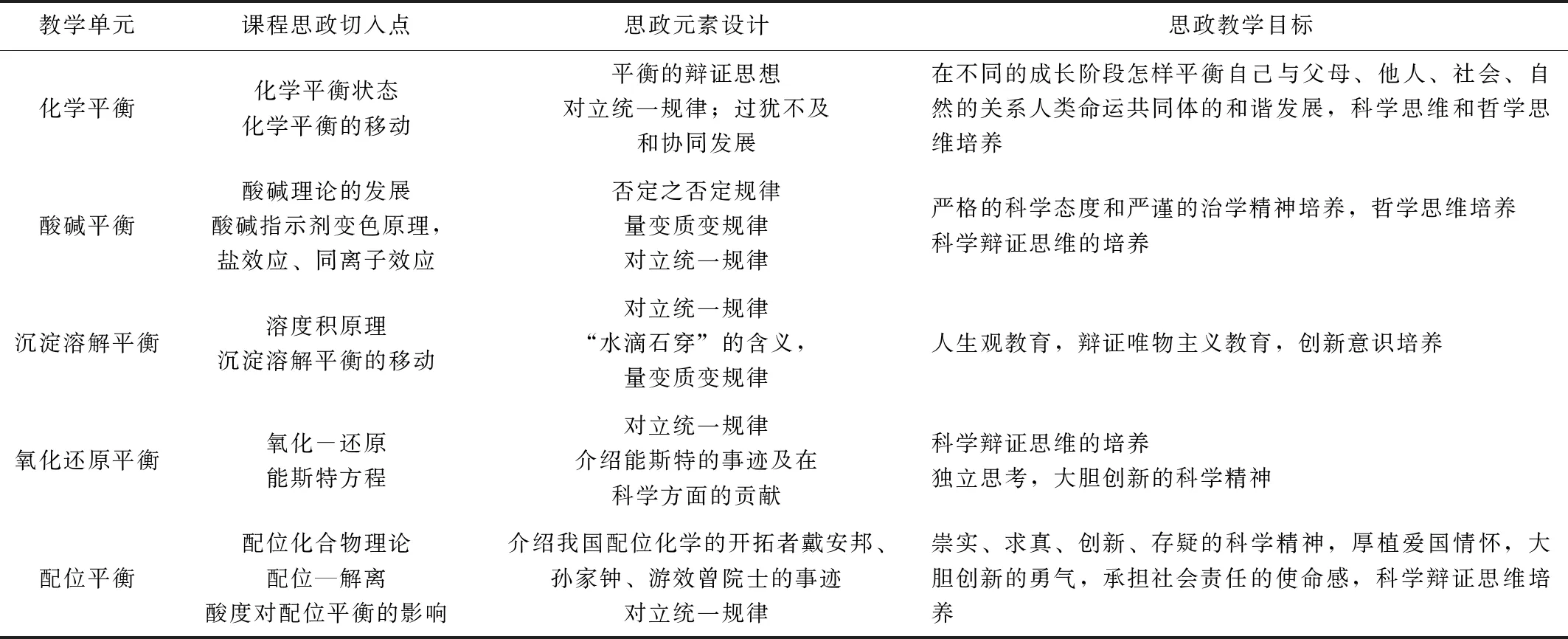

为更好的使思政元素与专业知识有机融合,老师们认真钻研教材,精准把握课程教学内容与思政元素的契合点,找准课程思政的切入点,对课程内容进行精心设计(如表1所示),使思政元素自然而然的融入到课程体系中,从而达到润物细无声的育人效果[4]。

表1 化学平衡中的课程思政元素

此外,专业教师努力提高自身的专业素质与政治素养,潜心研读教材,使课堂思政与教学如春风化雨般的沁入学生心脾,切实的将育人与教书灵活的融合,在专业知识讲解中突出价值导向,使课程思政成为隐秘而伟大的教育。

为提高课程思政的效果,把思政元素进行分类做成资源包,比如有关思政元素分成科学家的事迹介绍;哲学辩证唯物主义理念;生活中实践应用等几类,并把分类资源包资料分享到班级群。

3 化学平衡教学中思政元素的有机融入

课程思政不能简单等同于“课程加思政”,在具体实践课程思政时,需要借助具体人物事迹。例如学习配位平衡的配位化合物知识时,介绍对配位化学理论的发展做出伟大贡献的科学家维尔纳,我国配位化学的开拓者戴安邦、孙家钟、游效曾院士。维尔纳首先提出“配位数”概念,建立了络合物的配位理论,由于他对配位理论的贡献,1913年获诺贝尔化学奖。戴安邦教授奉行“立身首要是品德,人生价值在奉献”的格言,为道献身、勤奋不懈的品德是他人生的写照。孙家钟院士一生对科学孜孜不倦地追求,创造性地发展和完善了配位场理论,他治学极其勤奋,态度严谨。他总结治学经验为:“勤学习,多动手,深思考,自强不息。”游效曾院士致力于无机化学的基础研究,特别是配位化合物的合成、结构、成键、性质和光电功能分子材料的研究,运用现代的物理手段和理论阐明了配合物的微观结构和宏观性质,在我国开拓了光电功能配合物的新领域,取得了有重大国际影响的卓越成就[5]。通过介绍科学家的故事,激发学生对科学家的崇敬心,厚植爱国情怀,引导学生学习科学知识的兴趣和主动性,培养学生崇实、求真、创新、存疑的科学精神。

在化学平衡章节的教学中融入对立统一规律,例如酸碱平衡章节中酸碱质子理论对酸碱概念的定义是对立的,酸是给出质子的物质,碱是接受质子的物质,可以看作是矛盾的对立面。酸给出质子后变为可以接受质子的物质即变为了它的共轭碱,酸碱质子理论把酸碱看作物质的两个方面,它们又统一在质子这个概念上,因此酸碱质子理论对于酸碱的解离及酸碱反应就可以看作是质子在酸碱之间的传递。酸碱质子理论认为水是两性物质,遇到酸它接受质子自身作为碱,遇到碱它给出质子自身作为酸,水自身的这一特点不仅体现了对立统一规律,而且在影响中华传统文化两千多年的《道德经》中对它做出了最高评价:“上善若水,水利万物而不争。”水能使万物获得它的利益,而不与万物争利,世界上最柔的是水,然而它也能穿透坚硬的石头。以此使同学们深刻理解对立统一律,更让他们认识到中华文化的博大精深,于无形处对学生进行道德文化修养的教育。再如氧化还原平衡中的氧化与还原也是对立统一的概念,氧化反应是失去电子的反应而还原反应是得到电子的反应,在氧化还原平衡中得失的电子总数是相等的,也可以理解为氧化还原反应是电子在不同的物质间的传递。利用氧化还原反应可以设计出原电池,化学电池可以作为新型能源的同时又可能造成环境的污染,如何处理好它们的关系也是我们要解决的问题,这也体现了事物的两面性。因此我们在做事情时,要注意事情的积极方面和消极方面,尽可能利用事物的积极方面促使事物向着我们期望的方向发展。

在教学过程中引入实际案例。例如讲解沉淀溶解平衡的分步沉淀知识时引入化工厂实例,问“工厂从废铜镉渣中回收硫酸锌,采用什么措施使铜锌分离?”同学们知道的分离方式较多,通过分析不同分离方式的优点与局限性,得出结论为“工厂采取的最优措施是通过调节pH值使其分离”,再结合教材内容讲解调节pH值的具体方法步骤。接着提出“在不同批次的废铜镉渣中的杂质情况会有不同,遇到此种情况应如何处理?”让学生通过查资料课下思考解决。通过这样的讨论学生就会了解遇到相似问题的解决方式即“对具体问题进行多角度分析→找出较优选择→解决问题”。通过这样的方式提高学生学习的自觉性和主动性,提升他们分析问题解决问题的能力。

结合学生自身情况进行课堂思政。以无机化学中化学平衡的教学为例,首先让学生熟悉化学平衡的基本概念及平衡移动原理,自然的联系学生的学习成长过程讲解平衡相关概念。学生经历了小学→初中→高中的学习阶段,不同的学习阶段可以看做不同的平衡状态,由于个人的成长,在一个平衡状态里学生的知识、经历、身体等都在改变,累积到一定程度就打破旧平衡转化到新的平衡状态。作为个人而言,在一个平衡状态里,多积攒积极正向的能量去打破旧状态,使自己变得越来越好。

4 化学平衡实验中培养科学素养

无机化学实验中安排了醋酸解离常数的测定,在实验中除了继续加强实验操作的规范性外,还要求测得的解离常数值要满足分析误差的要求,这就要求学生在测定过程中仔细认真配制溶液,正确规范操作pH计,这样才能得到较准确的结果。

在醋酸解离常数的测定实验中,通过测定不同浓度醋酸溶液的pH值,进而计算求出醋酸的解离常数。实验结果出来,有同学发现自己的测定值与文献值差别很大,还有的同学发现自己测定的几次值之间差别较大。针对不同的实验结果与他们讨论产生这种结果的原因,比如对于与文献值差别较大的情况,有可能是pH计的测量误差或者自己配制溶液误差较大导致;而对于自己测定的几次值之间差别较大的情况,很大可能是配制溶液过程中控制的溶液量不够准确导致,进而与他们分析原因的来由。在与他们进行讨论时,学生就会想自己的实验过程,进而对整个实验进行反思,在进行反思的过程中学生就会总结实验中的得失,在不知不觉中就提升了学生用所学知识解决实际问题的能力。

化学平衡常数的测定实验是通过光电比色法测定化学反应:Fe3+(aq)+HSCN=[Fe(SCN)]2++H(aq)的平衡常数。实验中需要配制待测Fe(SCN)]2+溶液与标准[Fe(SCN)]2+溶液,配制时两种溶液需要取的Fe3+溶液的浓度是不同的,同学们做实验时若不仔细观察的话就会取错溶液,导致测定两种溶液的吸光度时出现较大偏差。作为老师时刻在实验室对学生出现的错误要及时进行干预,与学生交流讨论,分析实验过程中的不妥之处,及时纠正实验中的不规范操作,使同学们养成仔细认真做事的习惯。

通过实验,使学生慢慢养成理论联系实际,认真观察的良好习惯,熏陶养成他们治学严谨、实事求是的科学素养。

5 结 语

在无机化学教学中进行课程思政教学,我们只是做了一些探索性的尝试,后面还有更多的工作要做。要真正的实现无机化学的课程思政,首先需要授课教师有较高的思想政治水平,其次要深挖课程中的思政元素资源;更要重视与学生的情感交流,引导学生形成正确的价值观。