在线协作知识建构的知识进化:内涵、本质与模型

蒋纪平 满其峰 胡金艳 张义兵

(1. 南京师范大学 教育科学学院, 江苏南京 210097;2. 河南科技学院 信息工程学院, 河南新乡453003;3. 河南师范大学 教育学部, 河南新乡 453007)

一、问题提出

知识经济时代创新越来越受到关注,它已不是时代精英的特权,而成为普通人日常生活的一部分(Drucker,1985)。在线协作知识建构是学习者在学习社区与其他学习者分享、共建与共创的社会性学习活动(Aalst,2009),学习者通过观点的持续改进,不断创造知识,形成社区公共知识(Scardamalia & Bereiter,1994),是一个动态发展的过程。但在线协作学习的知识进化在实践中还存在一些问题:首先,它仍以个体为单元分析思维或知识的获得。近年来,少数研究者开始从群体感知(李艳燕等,2021)、学习者的集体认知责任(殷常鸿,2021)、团队创造力(Sawyer,2014)和小组内部成员的相互影响(马志强等,2022)等方面开展研究,注重以集体为单位开展分析;其次,知识观、进化论、生态学、自组织理论等难以直接应用于知识进化,使得在线协作知识建构的知识进化研究缺少相应的框架和理论指导,研究较零碎,知识进化的内涵、机制等不够清晰,未形成体系;再次,知识进化过程分析仅采用测试、量表等进行结果性评价,且采用网络分析方法构建的网络结构是静态的,需要更加关注学习者协作的动态演化过程和时间序列分析。

知识建构理论不同于容器隐喻下的获得性学习,它强调成员间的对话和社区知识的创造,反对任务式的流程教学,提倡基于原则的灵活教学(Scardamalia & Bereiter,2002)。本研究从进化认识论的视角,剖析在线协作知识建构的知识进化内涵,以认识论、本体论和自组织方法论透视其进化过程和各要素的相互作用,并在此基础上构建在线协作知识建构的知识进化理论模型,为学习过程中数据的获取与分析提供理论指导,深入揭示知识种群的进化机理,推动在线协作学习理论与实践的发展。

二、知识进化内涵

进化认识论最早由美国社会心理学家唐纳德·坎贝尔(Campbell,1960)提出,是由生物进化引发的一种哲学认识论,是进化论与认识论的结合。英国哲学家卡尔·波普尔(1972)首次将其应用于知识进化。

(一)进化单位

新达尔文主义和现代综合进化论将种群看作选择的单位(Gontier,2006)。奥卡萨(Okasha,2001)主张群体选择,认为群体是选择的单位,而不是个体。坎贝尔等(Campbell et al.,1989)从两个层次解释选择机制,第一个层次是系统发育,即发生在祖先身上的自然选择为现在的生物提供了一般智慧,使物种跨代适应;第二个层次是个体发育,如感知、试错学习和科学探究等选择机制缩短了个体的选择时间,使一些适应在短时间内成为可能。

在线协作知识建构的知识进化不仅是个人学习的结果,更是社区成员之间相互激发、讨论、主动寻求创新的结果,问题求解的过程也是新知识产生的过程。知识种群的进化建立在个体知识进化的基础上,个体知识与种群知识的协同进化,团队协作对知识进化起着重要作用。本研究在借鉴进化认识论的单位-种群的基础上,结合社会心理学和社会建构主义等理论,将在线协作知识建构的知识进化基本单位确立为知识种群。

(二)进化机制

遗传、变异和自然选择构成了达尔文学说的主要思想。坎贝尔(Campbell,1960)试图解释知识增长的问题,提出了盲目变异和选择性保留机制,将有机体适应外部环境提供存储程序的任何过程都视为“知识”。西蒙顿(Simonton,1999)在坎贝尔的基础上,提出了随机变异与选择性保留机制,认为知识创造还受到认知、人格特点和环境等因素的影响。波普尔(1972:121)认为问题解决是试错的过程,他采用猜想和反驳的逻辑解释知识和科学发现,认为科学进步、人类和动物的试验及学习都遵循自然选择的进化过程,逐步消除那些被证伪的理论。科学知识进化的证伪主义简化模式为P1→TT→EE→P2①,即它有多种试探性解决办法——变种或突变,但只有一种排除错误方法。其他研究者关于认识的进化模型一般都有三个组成部分,遵循遗传、变异和选择的基本原理,具有谱系学的特征(Bradie,1986)。这三条原理组合起来,构成了进化的积累性选择机制。在线协作知识建构的知识进化遵循上述三条基本原理,但又具有复杂的特性,呈现分裂、融合、突变、自我生长、死亡、复活等进化轨迹(蒋纪平等,2019)。

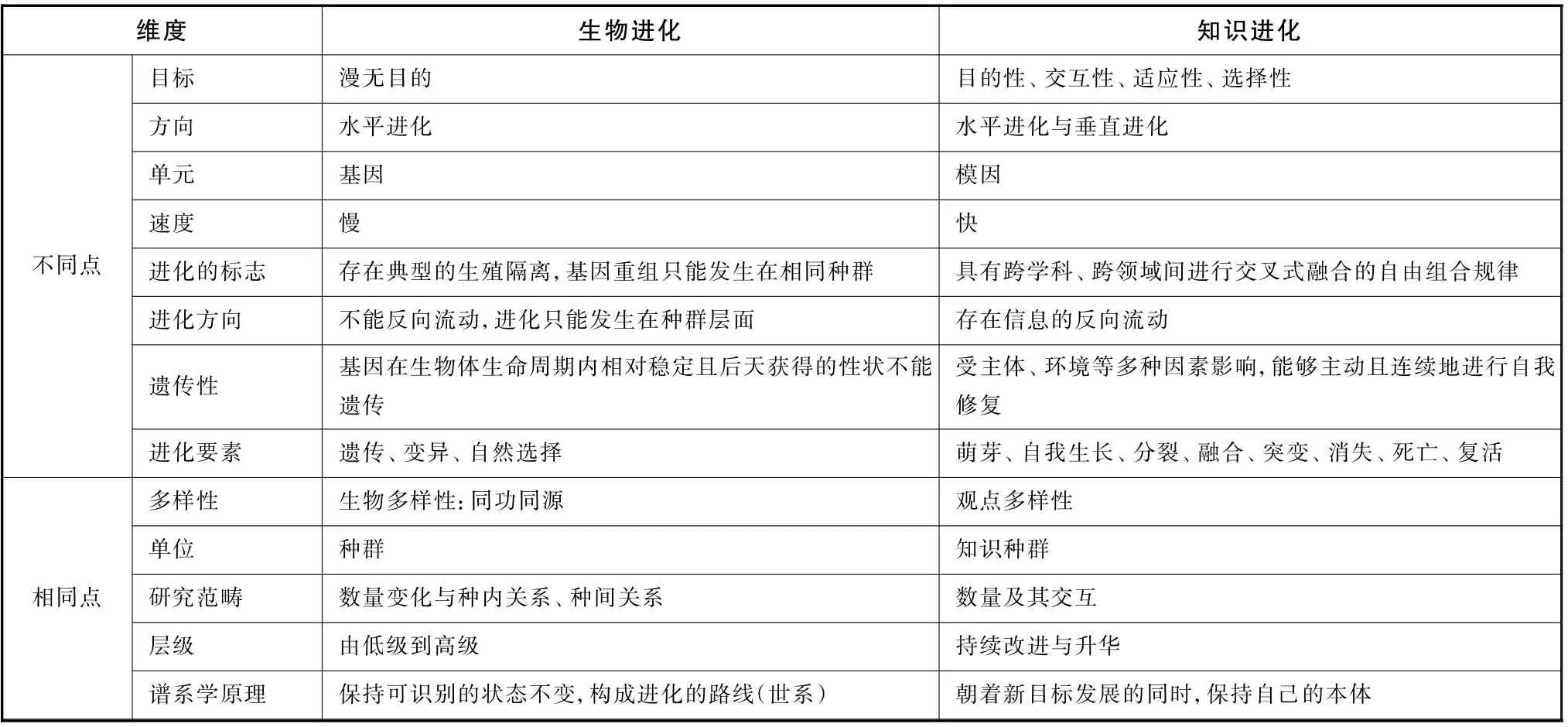

(三)进化特性

知识进化不是达尔文主义的遗传变异,也不是拉马克主义的获得性遗传,而是由生物进化引发的人的认识进化,更加重视人的主体性和创造性。知识进化中,知识主体带有明确的方向性和目的性而主动适应环境,通过遗传和变异等进化路径,实现知识的创造。生物进化与知识进化的异同见表一。

表一 生物进化与知识进化的异同

进化认识论从人的实践尤其是社会性理解认识结构和能力的发生发展,除了关注个体认识能力,还注重研究认识种系进化。理查德·道金斯(2018)认为,文化传播的单位觅母(meme)②得到了复制,基因比环境更具有决定作用,这与生物进化有相同的谱系学原理,但知识变异与生物学变异相反,生物变异是随意的,不能预见某个种群处于主导地位的选择,种群只能等待,而知识变异的设计具有明确的方向和目的,科学家提出假说是为了解决问题。两者最大的不同在于生物进化是由复制因子控制的,而人类是能够自由选择的,生物和大脑不只是运输工具,还是互动的主体。福尔迈(1994)发现,认识能力的个体发育、种系史的进化和科学认识史之间的联系很少得到研究。知识的发展往往以意图明确又合乎理性的要素为基础,人的自由意志和理性都是生物进化和知识进化的结果,是基因与模因的复杂互动的累积结果(尤里斯·布斯克斯,2018)。

人类学习包含三种隐喻:获得、参与(Sfard,1998)和知识创造(Paavola & Hakkarainen,2005)。知识创造隐喻认为人们不仅是知识的消费者,也是知识的创造者和建设者,强调社区成员通过对话生成概念制品(conceptual artifacts)的重要性,学习者要超越个体知识从而对集体知识的增长作出贡献。进化认识论认为知识进化是富有创造性的过程,寻找把小创造积累成大创造的机制,注重知识动态的发展与演化、变异与选择的相互作用以及问题的生成过程(赵南元,1994)。在线协作知识建构不仅是多人通过小组进行学习,更是嵌入社区内成员相互作用、主动进行的知识创新,故在线协作知识建构的知识进化应是创造隐喻下的知识创造过程。

三、知识进化的本质

在线协作知识建构的知识进化反映了知识经济时代知识观的变革,本研究以本体论、认识论和方法论为透镜,透视知识进化的本质。

(一)认识论视角:客观知识的创造

波普尔(1972:109-114)提出了三个世界理论,分别是物理世界(世界1)、个人头脑中的精神世界(世界2)和思想客体的世界(世界3)。世界3是人类智力活动的产物,是可以改进的,科学知识属于第三世界。与承认世界1和世界2的笛卡尔二元论不同,波普尔特别强调世界3对人类文明的重要贡献,因为它使人类具有非凡的想象能力,能够与现成的或涌现的思想进行合作并采取行动,将其转化为可行的解决方案和公认的解决问题的知识(Hong et al.,2016)。

工业时代重视个人天才的培养,注重个体头脑中的知识,即世界2知识。在此观念指导下的在线学习主要集中探索认知信念与个体学习之间的关系(Ding et al.,2015),认为学习是从现有权威源获取和积累知识,强调个人头脑中世界2知识的变化,如在线平台发帖中的“我在想”或“我知道”属于“第二世界”。知识经济时代则重视团队协作,重视认知观点与知识创造之间的关系。在此观念指导下的在线协作知识建构注重将个体头脑中的知识经过概念制品和团队成员交互生成的社区公共知识,注重知识从世界2向世界3转变,即世界3知识的增长(Bereiter,2002)。社会文化理论认为知识不是获得的,而是在实践中产生的,并体现在实践工具中(Vygotsky,1981)。知识建构理论打破了个人头脑中容器隐喻的心智模式,提出了以概念制品为中介的成员协作的设计模式,不断抽象出理论并改进知识的状态,世界3的知识成为复制与重建的对象,成员一直在从事生产性工作,最终目的不是为了提升个人的心智,而是提升集体创造知识的能力(Bereiter,1994)。在线协作知识建构使知识创造从一种隐喻落地为一种实践,知识进化也体现为世界3客观知识的创造。

(二)本体论视角:集体知识的形成

根据知识的本体不同,知识创造可以分为不同的层面,如个体、团队、组织和组织间(Agazarian,1992)。团队虽然由个体组成,却以整体的形式存在,学习的主体不再是个体而是团队(桑新民,2004)。随着社会心理学和社会建构主义等理论的传播和信息技术的推进,人们越来越认识到团队协作对知识进化的作用。勒温(Lewin,1951)的群体动力学理论和彼得·圣吉(1998)的团队学习中系统思考都是以群体作为分析单元,认为团体是可以思考的,可以克服个人思想的局限,且个体贡献与团体认知交织在一起(Stahl,2010)。集体知识的进化是知识创造功能和知识应用功能的协同增长的过程(Bell et al.,1996),认知共同体的形成为集体知识发展提供了动力基础(Hakanson,2005),其成员不仅共享知识和技能,而且互动(Hendrik,2002)、协调和协同促进集体知识的进化(Bandura,2000),群体认知至关重要。另外,个人知识、小组知识和组织知识三个层面之间相互转化,个人知识向组织知识转变,组织知识反过来促进个人知识发展(West,2014),且集体知识的形成是主要目的,个人知识增长是副产品(张义兵,2018)。

基于此,在线协作学习文化中,成员不是被分配任务,也不是聚焦于完成项目或活动,而是共同承担集体认知责任,自己制定目标和计划,在公共社区贡献自己的观点,每个成员都平等地对话并持续改进观点,在民主的文化中协同增长知识,形成集体知识(Scardamalia,2002)。故在线协作知识建构聚焦于集体知识的形成,知识进化体现为由传统的个体知识掌握为主转向以集体知识形成为主。

(三)方法论视角:自组织进化

在线协作知识建构是学习者相互协同工作,自主产生、自主演化,实现知识从简单到复杂、从无序到有序、从低级到高级的演化过程(吴彤,2001),属于自组织系统。协同学创始人哈肯(Haken,1976)认为竞争与协同是系统演化的动力,系统中诸子系统相互协调合作,集体行为协同是系统整体相关性的内在表现。在线协作知识建构的知识进化可以采用自组织理论进行分析。已有研究基于生态观建构理论体系(Hutchins,1995),从组织生态学的角度关注组织种群演化的动态性(Hannan,1977),研究其结构变化、生态位争夺与组织设立、死亡、合并的生命周期(Tuckman,1965)及自组织促使系统自我进化的协同增效等。

基于自组织理论的方法论,在线协作知识建构的知识进化包含三个过程:一是知识由混乱无序到有序状态的演化,涉及组织起点和临界;二是知识水平由低到高的过程演化,体现了知识的层级跃迁;三是在相同层级上由简单到复杂,是知识复杂性增加的演化。自组织理论为在线协作知识建构提供了非线性、合作与竞争、协作行为涨落等有力支持(李海峰等,2019),为知识进化分析提供了理论支持。

四、知识进化模型

本研究在认识论、本体论和方法论的基础上,构建在线协作知识建构知识种群进化的理论模型,深入揭示知识进化机制。

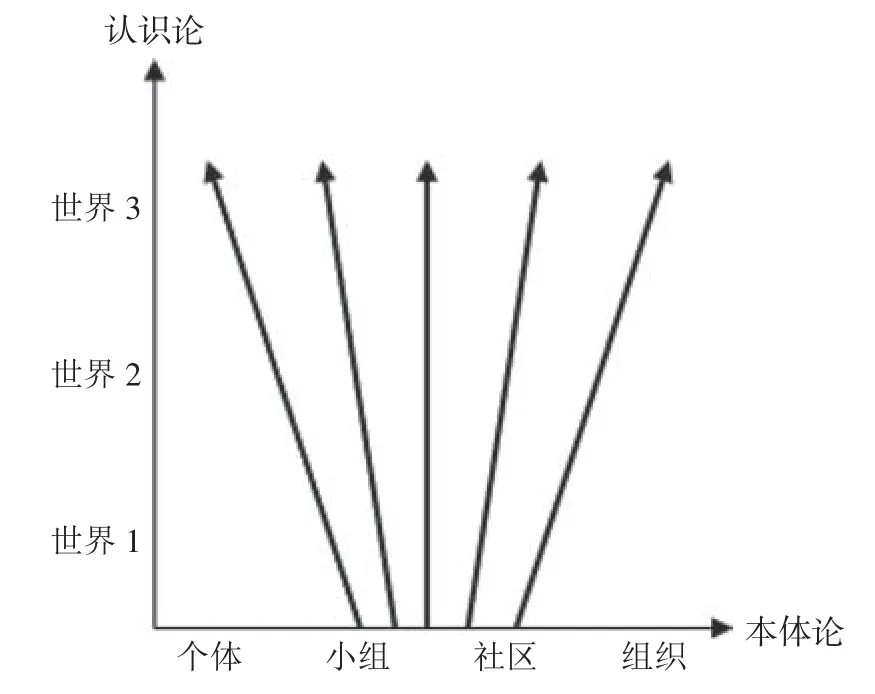

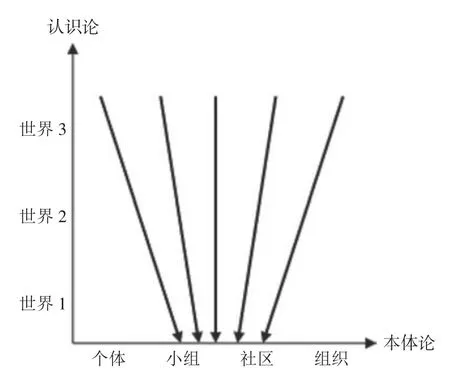

(一)本体论-认识论的知识进化模型

元利兴等(2002)认为仅考虑认识论和本体论两个维度是不完善的,知识创造的过程还发生在这两个维度的交叉层面。个人的主观知识经发表转化为他人有可能接受的客观知识,学习是在社会文化环境中个体性与社会性的统一(Vygotsky,1981)。贝莱特(Bereiter,2002)提出基于概念制品发展抽象知识,把它们当作研究和讨论的对象进行批判和改进,最终形成社区知识。本研究根据知识转化的方向,构建了从低层面知识转化为高层面知识的前馈知识创造过程和从高层面知识转化为低层面知识的反馈知识创造过程(见图1、图2)。在不同的学习过程中会呈现不同的路径,知识生成和进化呈现群智协同、过程非线性等新特征(陈丽等,2019),且知识流动的广度和强度与交互水平呈现一定的相关性(田浩等,2020)。

图1 前馈知识创造过程

图2 反馈知识创造过程

(二)基于自组织理论的知识种群进化模型

在本体论-认识论的知识进化基础上,本研究采用自组织理论方法论分析知识进化过程,以知识种群为单位,建立其形成与发展、竞争与协同、自组织生态化模型,为后续相关研究提供理论依据。

1. 知识种群的形成

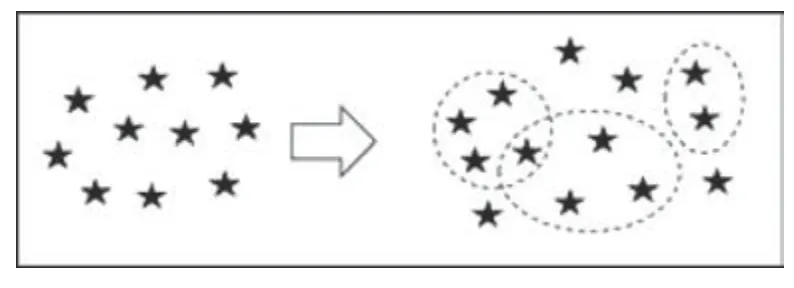

学生在学习平台上发表的零散观点通过对话(蒋纪平等,2021)和概念制品的生成(Bereiter,2002),经过分裂、融合、自我生长、消亡等进化路径,发展成具有一定规模和稳定结构的知识种群。知识种群不是知识个体的简单加总,而是个体间相互作用的集合体。知识种群的形成具有一定的社会性,生态位重叠会使知识种群在生存所需的小生境中竞争,还会受到种群内观点的数量、广度与深度(Hong et al.,2015)、密度、死亡率、多样性等的影响,呈现动态发展的特点(见图3)。但竞争可以促进种群在现有生态空间中的生态位选择和生态空间创新,促进知识的演化和创新。

图3 知识种群的形成

2. 知识种群之间的竞争与协同

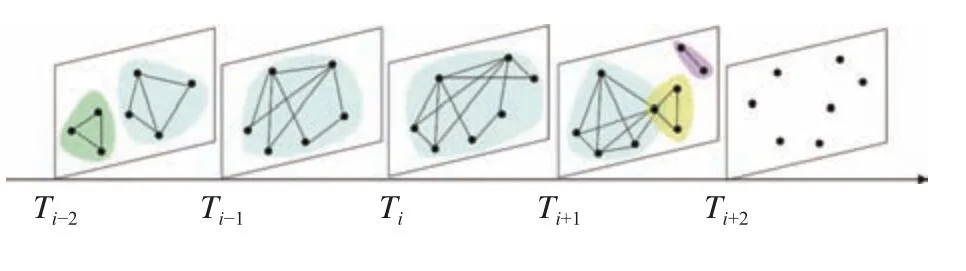

知识种群在不断地动态发展,研究者需要分析相邻知识种群之间的微观变化,揭示网络结构的动态演化规律;追踪多个知识种群在时间序列上的变化,分析种群间的竞争方式(见图4)。与生物学中的生态位争夺相比,知识空间的协同作用更加明显,异质观点的相互启发和知识点交叉带来了知识种群的协同共生。因此,本研究在辨识观点差异、分析知识种群在多个时间片上连续变化的基础上,探究知识种群竞争与协同的演化事件,归纳得到吞并、共存、互利等进化机制。

图4 知识种群之间的竞争与协同

3. 知识生态系统层面的自组织进化

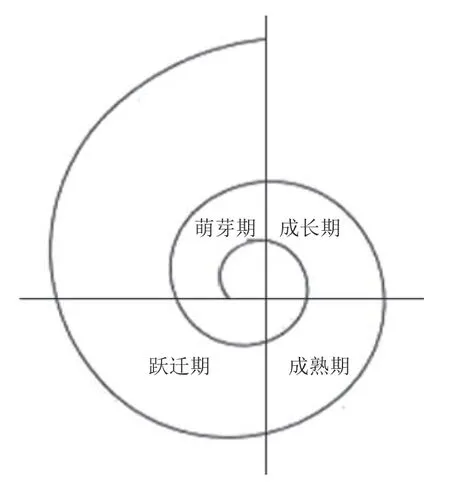

知识进化是复杂网络中知识的动态转化过程,具有自组织特征。系统通过非平衡的结构实现知识种群之间的交互,各个要素相互作用、不断转换,个人经验跨越了无数制度化境脉和社会小生境,知识结构发生改变,并导致整个知识种群产生一系列演变。与生物进化不同的是,在线协作知识建构的知识进化呈现更复杂的特点(见图5)。例如,不同领域的知识可以打破生物学的生殖隔离进行融合,体现学科交叉性,观点可能经历萌芽、分裂、融合、变异、自我生长、消失、死亡等(蒋纪平等,2019)进化路径;暂时死亡的观点可以复活,产生新的活力等。因此,知识进化不是终结性的,而是进化到一定程度时,有前景的观点可能会突现或涌现到更高层级,呈现知识的层级跃迁,不断创造新知识。在时间序列上,知识进化出现从孕育萌芽到成长、成熟再到跃迁的生命周期,呈现一定的生成性和下一阶段新的生长点(胡金艳等,2021)。在线协作知识建构的知识进化体现出一定的目的性与调节性,通过系统内各要素之间的制约与协调,从混乱状态自发地进化成为有序的结构,由简单的有序结构演化为复杂的有序结构,带来系统的自我进化增效(孙志海,2004),反映了知识进化的自组织过程。

图5 知识生态系统层面的自组织进化

五、展望与总结

在线协作知识建构的知识进化分析与模型构建为揭示知识进化的机制奠定了基础。随着第四研究范式的兴起,教育数据挖掘和学习分析技术为学习数据的分析提供了技术与方法,为数据赋能、技术赋能知识进化指明方向。

首先,分析单元从个体转向群体。知识结构更加注重通过一定的社会关系结合起来的共同活动的集体,研究者可应用社会网络分析、社区发现、聚类等方法分析复杂网络中的群体结构和内部动力学机制,挖掘个人、小组、社区等不同层面知识的形成与相互转化机制。

其次,分析方法采用针对过程的时序分析。结果性数据分析(如前后测分析)已不能全面剖析知识的进化过程,要细致阐明学习发生的过程,需要应用微观发生法,采集动态的过程性数据,应用时序分析、滞后序列分析和动态社区演化等方法分析知识种群从形成到成熟再到跃迁的生命周期、进化轨迹、进化速率和发展趋势,揭示知识进化的动态机制。

再次,分析内容注重知识的语义分析。在线协作平台上的观点一般体现在非结构化的文本和各种概念制品中,需要侧重于反映内隐知识的语义分析。比如,知识建构对话分析器(knowledge building discourse explorer)和认知网络分析(epistemic network analysis)打破了传统社会网络分析侧重对群体交互的外显行为分析,转向利用关键词和认知结构来构建网络。另外,结合自然语言处理、机器学习、深度学习等技术,大规模自动化处理非结构化数据、挖掘知识创新性和集体知识的形成等,利用计算机自动识别和及时诊断学生的知识状态,为学生提供个性化报告,在知识进化的不同阶段给学生推送适合的学习资源与学习伙伴,提升知识进化的效率和效果,推动知识经济时代团队协同创新的理论与实践的深入发展。

综上,本研究基于进化认识论,分析了在线协作知识建构的知识进化以种群为单位的知识创造内涵;从本体论、认识论和方法论的视角透视在线协作知识建构的知识进化,揭示其客观知识创造、集体知识形成的自组织进化本质;基于自组织方法论构建了在线协作知识建构的知识进化理论模型,搭建了知识种群形成与发展、竞争与协同、自组织生态化的分析框架。后续研究可以结合教育数据挖掘和学习分析,深入挖掘知识进化的群体协作、动态进化机制,提供知识进化的个性化报告。

[注释]

① “P”表示问题,“TT”表示试探性解决方法,“EE”表示消除错误。

② 道金斯将人类文化的复制因子称之为meme(觅母),也译作模因,即作为一种文化传播单位,类似于生物学的遗传因子gene(基因)。参见[英]理查德·道金斯(2018). 自私的基因(40周年增订版)[M]. 北京:中信出版集团:221.