AI与教育融合的动力系统建模与演化机制

胡艺龄 赵梓宏 顾小清

(华东师范大学 教育学部教育信息技术学系,上海 200062)

一、引 言

随着智能技术应用发展,教育已成为人工智能所欲“变革”甚至“颠覆”的领域之一。但从当前实践看,智能教育应用距离发挥其“智能价值”并赋能教育教学实践还有很长一段路(李树英,2022;逯行,2022),人工智能技术在复杂性、稳定性、可解释性与公平性等方面仍存在一定局限(曾海军等,2022),教育实践的学、教、管、评等环节依旧存在应用困境。比如,人工智能算法依据既定目标提供的学习资源、发展路径等相对固化,忽略了学生发展与意向的多样性(桑新民等,2020);不透明的算法、缺乏解释性的系统逻辑等,难以让教师对人工智能输出的学习诊断与智能决策产生信任(刘桐等,2022);人工智能对教育数据的过度采集可能导致师生隐私泄露(李世瑾等,2021);数据驱动的智能测评是以算法为导向的,缺乏具体可解释的能力分析尺度,难以清晰刻画学生的能力发展状况并提供准确的问题归因(黄昌勤等,2022)。

上述局限涉及的利益主体、问题层次等具有复杂、多样的特征,但从技术哲学视角分析,此类问题的根源是相同的。技术哲学认为,教育中的技术是人类认识并改造教育的一种本质力量,是技术理性、技术价值在教育领域的体现(颜士刚等,2008)。同时,任何技术都不是脱离人类社会而独立存在的,是价值负荷的,承载着一定的社会、文化与经济的价值因素。因此,技术不仅具有与其自身特质相关的自然属性,还包括承载人类目的与价值观的社会属性。智能教育应用作为智能时代教育技术的主要形式之一,同样如此。为凸显智能教育应用的教育性,本研究将教育领域技术的社会属性称为教育属性,从而强调智能教育应用能够实现教育目的、支持教学活动的根本属性与价值。技术系统“原生”的人工智能技术为了满足教育实践需求,实现与教育的深度融合,不仅需要服从技术本身所具有的规范与规律,更要使技术特征满足教育的目的,将“原生”的人工智能技术改造为智能教育应用。教育属性指导自然属性,自然属性服务教育属性(李仁涵,2020),自然属性若忽视甚至违背教育属性,必然导致技术异化,带来伦理、安全、管理等问题。上述提及的人工智能与教育融合在学、教、管、评等方面存在的问题,根源都在于人工智能技术的自然属性难以满足教育目的、适应教育规律等属性,导致智能教育应用出现技术异化,割裂了智能教育应用与教育主体之间的协同关系(郝祥军等,2022)。

因此,从技术的本质属性出发,实现自然属性与教育属性的和谐统一,是从根本上实现人工智能技术与教育融合的关键,更是突破智能教育应用涌入教育系统后所呈现的技术风险、人机矛盾的关键。本研究从技术哲学的角度出发,探讨教育各类行动主体在人工智能介入教育的过程中,应呈现何种相互作用与协同关系,从而使智能教育应用的自然属性与教育属性协调统一,且能够满足教育目的、符合教育规律、赋能教学实践。

二、人工智能与教育融合的规律与问题

(一)人工智能与教育融合的规律

在技术哲学视角下,技术与教育融合过程,实质上是教育主体与技术客体相互作用、彼此形塑的过程(蒋晓丽等, 2018)。一方面,教育主体对技术客体进行创造或改造,使技术客体的属性满足教育主体的实践需求,让教育主体的“人的本质”在技术化环境中自由发展。另一方面,技术客体又为教育主体带来全新的实践方式与互动模式,重塑教育主体的实践经验与智慧。但无论是人建构技术或是技术形塑人,人工智能与教育融合的根本目的是实现人的发展,即在人工智能与教育相融合、相作用的过程中实现人的发展。技术哲学理论将这种相互作用过程归纳为技术教育化与教育技术化(庞红卫,2021)。

技术教育化是教育领域各类主体对技术客体进行创造、改造的过程,从而将教育主体的意向、价值与观念等转化为技术客体的属性。因此,技术教育化的过程实质上是将技术的自然属性与教育属性相统一,是教育主体(如高校科研团队、教育技术企业、教育管理部门)根据教育目标与实际教育需求,对人工智能等技术客体的自然属性进行教育化的规范、创造或改造(闫志明等,2017),从而创造出如智能教育应用等已实现“技术教育化”的技术产物。其过程可归纳为:通过协调教育目的与教育实践的矛盾,对技术先前状态进行改造或再创造,从而将新的技术运用到教育实践中,并依据新的需求与矛盾进行新一轮的创造迭代,实现技术自然属性与教育属性的动态平衡(单美贤等,2008)。

在教育实践中,教育主体应用技术也同样受到技术客体的影响,并把技术客体的属性、价值等转化为教育主体自身的力量或属性,如技术素养、教育技术应用能力等。简言之,技术力量赋能教育教学,促进教育主体的发展,就是实现教育技术化的过程(安涛等,2014)。对于教育系统而言,引入新技术前它是相对稳定的,而当新技术涌入时,教育系统内部会引起不协调与混沌(庞红卫,2021)。正如耗散结构理论所呈现的那样,只有通过混沌打破系统的旧状态,才有可能促使系统发展到新的状态(Segel & Jackson,1972)。因此,促进人工智能与教育融合的关键在于,教育主体能否正视新技术、新理念与旧方法、旧模式碰撞带来的“混沌”,能否恰当地运用技术力量改造并拓展自身能力(胡艺龄等,2022a)。发展、拓展人自身的属性,消除技术依赖或技术规避而导致的“人的异化”,才能顺利地推动教育技术化,并在教育实践过程中实现技术与教育的深度融合,推动新一轮教育系统更新与发展的迭代。

教育与技术融合的“技术教育化”与“教育技术化”的过程见图1。由此可见,教育系统中人工智能与教育实践的融合过程,涉及两类关键的教育主体:设计主体与实践主体,设计主体包括教育技术企业等设计、创造或改造智能教育应用的主体,是推动技术教育化的关键主体;实践主体包括运用智能教育的各类教育机构,是实现教育技术化过程的关键主体。因此,人工智能与教育融合是否有效,与设计主体和实践主体的交互密切关联。

图1 教育与技术融合过程

(二)人工智能与教育融合异化问题的根源与突破

在人工智能与教育融合过程中,技术异化具体体现在伦理风险、可解释性差、以算法为中心而非以人为中心等问题上。因此,剖析人工智能与教育融合的过程,探讨智能教育应用自然属性与教育属性的矛盾统一,是突破其技术异化问题根源的关键(李政涛等,2019)。具体原因包括两个方面。

1. 由技术自身的自然属性所决定的技术异化

技术哲学强调,任何技术都是非自然的人工制品,技术都是人类为了改造自然而创造的人造物。这意味着技术势必导致人与自然关系的破坏,并存在设计局限。教育中的技术也是如此。教育技术原本就是人为了认识和改造教育而创造的一种拓展教育形式的中介(王竹立,2018)。将教育过程进行标准化与流程化是形成稳定的、可操作的、可广泛传播的教育技术的重要前提,但这一过程不可避免地忽视了不同教育对象的个性化需求与能力差异。在智能时代,智能教育应用虽然在一定程度上解决了个性化的问题,却涌出信息茧房、算法伦理等复杂的技术问题。教育技术在提升教育教学效果上虽然有重要优势,但技术的自然属性具有的不可消除的局限,导致技术与教育的融合始终存在矛盾。技术本身的“原罪”导致的技术异化不可消除,但可以在技术创造的源头进行规避,减少技术的内在性异化。例如,在智能教育应用的设计开发阶段,设计主体需严格按照教育目的与教育规律,规划系统开发、算法设计、数据处理等流程,并运用教育教学理论指导设计技术业务逻辑,最大程度地规避技术自身自然属性带来的异化。

2. 由人类认知的局限性所决定的技术异化

由技术自然属性带来的技术异化不可消除,但创造技术、应用技术的人类主体可以运用自身能力与价值倾向规范技术的创造与使用,减少技术自然属性所带来的问题。相对而言,若设计主体缺乏相应的教育理论知识、实践主体缺乏信息技术应用能力,认知局限也会带来技术设计与应用的异化(陈晓珊,2018)。但由人类主体的认知局限而导致的技术异化在一定程度上是可以规避的。设计主体在创造或改造智能教育应用的“技术教育化”过程中需要根据相应的理论、原则与标准把控、衡量技术的设计是否满足教育目的与规律(顾小清等,2022);实践主体同样需要对应的理论与培训以支持智能教育实践的“教育技术化”过程。例如,通过培养实践主体的信息化应用能力、人工智能素养等,可避免由于实践主体自身认知局限导致的智能教育应用问题。

综上,突破技术异化,特别是智能教育应用的技术异化的关键主体不仅包括设计主体和实践主体,还包括规范技术设计过程、支持技术应用实践过程等规范主体,即规范主体应成为“技术教育化”和“教育技术化”两个重要过程的中介保障,即通过规范主体、设计主体与实践主体三者之间的相互制衡、相互监督、相互支持,形成多级主体之间的协调关系(张弘政,2005)。这样将智能教育应用置于“规范-设计-实践”的循环迭代过程中,最终实现人工智能与教育的可持续发展与协调融合。

三、突破技术异化的人工智能与教育融合的动力系统建模

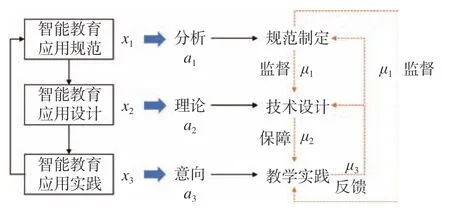

(一)人工智能与教育融合动力系统

基于技术哲学相关理论,本研究构建了人工智能与教育融合的动力系统(见图2),将参与人工智能与教育融合的规范主体、设计主体、实践主体之间的关系加以可视化表征,并梳理不同主体如何在“技术教育化”与“教育技术化”融合过程中实现智能教育应用的自然属性与教育属性的协调。

图2 人工智能与教育融合的动力系统

(二)智能教育应用规范:“分析—制定—监管”动力机制

规范智能教育应用的主要目的是约束并引导技术应用设计与实践。教育系统的规范主体—高校科研团队与教育管理部门应依据教育目的与实际需求(如宏观教育目标、教学实践),运用教育管理理论、教学与学习理论等,在遵循技术自然属性的基础上规范智能教育应用的设计与实践过程,从而消除因人的局限性而带来的技术异化,在技术教育化过程中贯彻以人为中心、以教育理论为导向的思想。智能教育应用规范是实现技术教育化的开端,也是导引技术教育化的基础。

1.分析:规范主体的能力属性。规范主体要具有较强的素质与能力,能依据智能教育应用实践问题剖析智能教育应用的自然属性与教育属性的冲突与矛盾点,并设计解决技术二重性矛盾的路径。规范主体要都具备问题分析能力、教育理论底蕴、技术设计能力等。

2.制定:规范主体的实践活动。规范主体要具有较强的方法设计与标准制定能力,能将实际问题与教育理论相结合,将抽象、上位的教育理念与原则转化为具体、可实施、可操作的智能教育应用设计与实践的方法和标准规范等。

3.监管:规范主体与其他教育主体的交互。规范主体还需要建立一定的监督机制,保证设计主体的能力不被滥用,较好地融合自然属性与教育属性,克服技术复杂性、促成高技术成熟性与技术交互性等;通过培训、引导、协作参与等方法,支持实践主体恰当地发挥智能教育应用的价值,规避因实践主体缺乏应用能力导致的技术误用等问题。

(三)智能教育应用设计:“理论-设计-保障”动力机制

智能教育应用设计是技术教育化实现的关键,只有设计主体在创造、改造或再创造智能教育应用的过程中充分发挥人工智能的自然属性,并将自然属性引向教育属性,才能实现较高程度的技术教育化。因此,设计主体—教育技术企业需要根据规范主体制定的方法策略与标准规范,消除技术自然属性带来的负面影响,如复杂性、不可解释性、数据隐私泄露等,同时设计过程需体现教育属性,贯彻教育理论,关注实践主体需求等,克服技术的无人与无视人的不足。

1.理论:设计主体的能力属性。设计主体的教育情怀与理论功底是技术教育化过程的基石。因为智能教育应用与其他通用领域的技术差异大,教育领域的设计主体不仅需要关注技术层面的设计与开发,更需要将特定的教育理论、人文观念等体现到智能教育应用中,从而满足学生成长、教师发展、教学实践与教育管理等复杂教育需求。

2.设计:设计主体的实践活动。设计主体需要具备较强的设计与开发能力。智能教育应用的设计与一般通用领域的技术设计差异差大,具体体现为如何设计符合教育规律的资源呈现、技术交互、评价反馈等。例如,教育领域的信息提示设计需要符合教学支架设计原则,不是一味地为学生提供反馈提示,而要坚持“支架逐渐撤离”的原则减少信息提示,从而帮助学生自主掌握知识与技能。因此,设计主体需要对教育领域的特殊主体(如教师、学生)等开展面向教育领域知识与规律的建模(如教育理论、领域知识图谱、领域规则、领域标准等),在规避人工智能复杂性、算法伦理等局限基础上,将教育理论贯彻到智能教育应用设计中。

3.保障:设计主体与其他主体的交互。设计主体在推出并部署智能教育应用后,需要与实践主体保持协作,在实践主体发现技术应用与教育产生矛盾时,及时提供技术改造措施,确保智能教育应用的自然属性始终满足教育属性。

(四)智能教育应用实践:“意向-实践-反馈”动力机制

智能教育应用的实践是实现教育技术化的过程,不仅是检验技术教育化是否实现了自然属性与教育属性的统一融合,也是发挥智能教育应用自然属性与教育属性的实践场域。实践主体(教育管理者、教师、学生)需具备一定的技术应用能力与技术素养,并掌握相应的智能教育理论,具备积极的实践意向,方能把智能教育应用主动融合到教学实践中,打破教育系统旧的秩序,达到更新、更高的状态,最终实现教育技术化。因此,实践不仅是技术教育化到教育技术化过程的终点,更是新一轮人工智能与教育融合的起点。因此,智能教育应用实践产生的反馈是促进规范与设计迭代的关键。因此,为促成富有成效的智能教育应用实践,实践主体需要关注以下三点。

1.意向:实践主体的能力属性。实践主体必须具备主动运用智能教育应用突破当前教育教学局限的行为意向。只有当实践主体乐于参与人工智能教育变革实践,才能真正发挥智能教育应用的自然属性与教育属性,促使学校系统达成新的秩序。

2.实践:实践主体的教育活动。实践主体在运用智能教育技术过程中,需具备一定的技术能力、智能教育理念等,才能发挥技术价值。同时,实践主体应积极与规范主体联系,通过理论培训、思维训练、实践引导等策略促进理论素养与实践能力的发展,从而更好地参与学校人工智能教育变革。

3.反馈:实践主体与其他主体的交互。实践主体需及时为设计主体提供技术应用的反馈,更好地迭代优化智能教育应用的设计,也需要向规范主体提出新的教育需求、反馈新的教学问题及新的技术与教育实践之间的矛盾,促使规范主体及时发现并诊断问题,从而提出新的方法论或规范以规避智能教学实践问题。

四、基于非线性动力学的融合机制仿真分析

(一)人工智能与教育融合的非线性动力学模型设计

上述分析仅是理论构想,只能展示相对稳定的系统状态。微分方程(也加动力系统)等研究工具,为社会科学研究提供了研究发展、变迁与演化的重要工具(Strogatz,2018)。例如,查理森军备竞赛模型与拉波波特生产交易模型,便是采用连续微分方法模拟社会宏观现象的演化趋势。当微分方程出现非线性项(如乘积 x1x2,乘方x31等)时,则被称为非线性动力系统,非线性也是人类复杂社会系统的关键特征之一。值得注意的是,微分动力系统建模的思路与传统研究基于概率统计模型的思路不同。传统概率统计模型的建模目的是对数据的差异与整体状况进行描述,微分动力系统则是“定性模型”,目的是剖析系统性质的变化(如系统不动点和不动点的状态等)。因此,定性模型关注如何根据具体现象表达变量间的关系,帮助研究者捕捉变量之间的微观变化,揭示系统演化发展态势(Larsen-Freeman & Cameron,2008)。

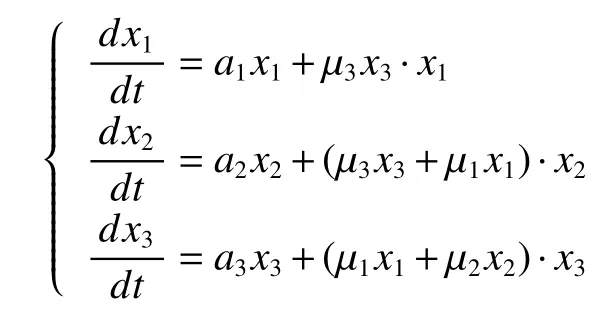

本研究在人工智能与教育融合的动力系统模型基础上,采用非线性动力学对人工智能与教育融合的系统演化趋势进行建模与仿真分析。构建的非线性动力模型分别使用x1、 x2、 x3表示智能教育应用规范、智能教育应用设计与智能教育应用的实施程度,数值越大表示对应主体越能充分参与相应的活动。基于图2的动力系统,本研究绘制了动力系统关键变量关系图(见图3)。

图3 人工智能与教育融合的动力系统变量关系

依据第三部分系统建模的理论分析可知,a1~a3表示三类主体的基础能力属性(包括分析、理论、意向),μ1~μ3表示三类主体与其他主体的交互实践。其中,μ1为监督力度参数,是规范主体制定相应的原则与标准后,通过监督保证设计与实践按规范执行的影响效力;μ2为技术保障力度参数,指设计主体对实践主体反馈的回应力度;μ3为实践反馈参数,指实践对规范与设计的反馈影响作用。综上,本研究构建人工智能教育应用与教育融合的非线性动力模型如下:

(二)动力系统仿真结果分析

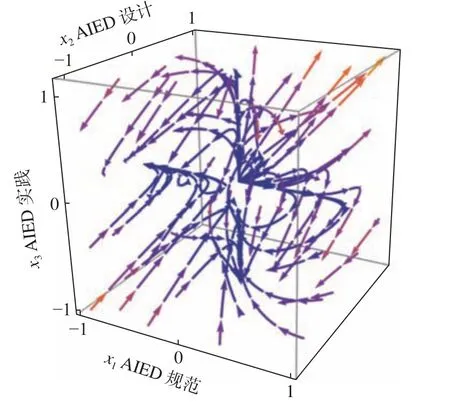

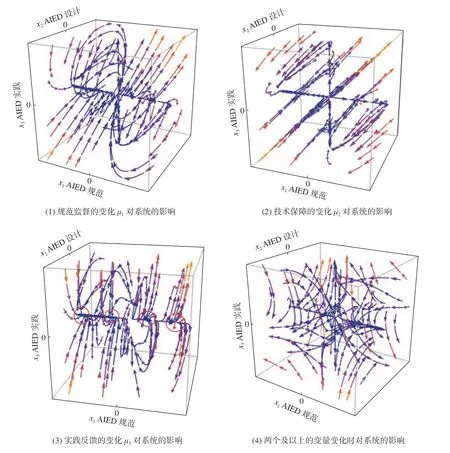

本研究通过对上述非线性动力模型进行仿真,最终得到动力系统演化趋势相空间(见图4)。该图展示的是三类主体具备较高的协同互动关系时(即 µ1~µ3取值大于0.5时),教育系统在智能教育应用规范、设计与实践三个层面随时间推移的协调情况(即表现为图4相空间中三维坐标的数值变化),从而展现人工智能与教育融合的协调程度演化趋势(即体现为图4相空间中的向量运动轨迹)。在图4所示的系统演化趋势中,教育系统的初始状况位于x1、 x2、 x3均大于0的位置,即当前教育系统通过规范、设计与实践三类活动的协调交互,使智能教育应用的自然属性与教育属性处于相互统一状态时,系统会往正向区间发展,并表现为人工智能与教育的协调融合(体现为箭头指向统一、聚合)。当教育系统初始状况处于其他位置时,系统会呈现分散、无序的演化运动趋势(表现为箭头指向不统一、方向分散)。因此,借助非线性动力系统仿真技术,本研究可以探讨教育系统处于不同初始情况下系统可能的演化发展趋势,从而为人工智能与教育融合实践提供建议。

图4 人工智能与教育融合的系统演化轨迹

1. 三类主体的能力属性(a1~a3)对人工智能教育应用与教育融合的影响

分析探讨非线性动力系统的一个重点是依据动力方程计算不动点并分析不动点的稳定性,不动点的稳定性决定了动力系统的性质。依据斯托加茨(Strogatz,2018)的结论,分析不动点雅克比矩阵的行列式Δ,是判断动力系统演化轨迹变化快慢趋势与变化幅度的关键方法。该性质虽然无法决定动力系统的本质属性(如演化方向为正向或负向,动力系统在空间中不同象限的运行轨迹等),但能够影响动力系统演化的快慢,是促进、推动系统发展的重要动因。

本研究构建的人工智能与教育融合动力系统共存在4个不动点,且这四个不动点的行列式Δ分别 为:Δ1=a1a2a3,Δ2=(a1-a2)a2a3,Δ3=(a2-a1-a3)a1a3,Δ4=(a1-a2)(a2-a1-a3)a1。简单分析可知,四个结果均只与三类主体(规范、设计与实践)的能力属性a1~a3相关,而与三类主体间的交互行为µ1~µ3无关。这反映了一个重要现象,即在人工智能与教育融合过程中,规范主体的“分析”能力、设计主体的“理论”意识和实践主体的行为“意向”决定了系统演化的快慢,是推动人工智能与教育融合的催化剂。但能力的高低不能决定人工智能与教育融合的方向,如人工智能与教育的关系是协调融合或是矛盾冲突,并不是由三类主体的基础能力决定的,由此可作出如下结论:

结论1:规范主体、设计主体与实践主体的基础能力是促进人工智能与教育融合的催化剂,是决定系统演化速度的关键。

2. 三类主体之间的协同交互行为(µ1~µ3)对人工智能教育应用与教育融合的影响

三类主体之间的协同交互行为µ1~µ3对系统演化轨迹的影响见图5。结果表明,µ1,µ2,µ3三类主体间交互行为变量的单独变化不会影响系统不动点的稳定性。也就是说,即使规范监督、技术保障与实践反馈三类主体间交互行为有一者为消极状态(即该行为主体不愿意与其他两类主体互动),并不会对系统演化的性质产生根本性影响(即图5左1至左3图所示的系统演化发展趋势与图4所示的积极发展趋势是一致的),只有三类交互行为中二者及以上的交互行为为消极,才会对系统演化的性质产生根本性影响,从而决定动力系统演化的方向(如图5右1所示,系统演化趋势的性质发生了改变),由此可以作出如下结论:

图5 三类主体间的协同交互行为对人工智能与教育融合的影响趋势

结论2:对于人工智能与教育融合这一非线性动力系统而言,规范主体、设计主体与实践主体三类主体之间的相互行为是决定动力系统演化方向的核心因素。需特别指出的是,即使其中一类主体的交互程度不高,依旧可通过其他主体之间的制衡与协调,保证教育系统人工智能与教育融合发展的稳定性、鲁棒性、一致性。

分析规范监督、技术保障与实践反馈三种主体间交互行为( µ1,µ2,µ3)对系统演化的影响可以发现,三个变量单独的作用无法影响系统发展的根本性质(即融合协调或矛盾冲突),但决定了系统演化的特征(如演化轨迹速度、最大最小值等)。

首先是规范监督系数µ1。该系数越大,系统演化的轨迹愈加清晰明确。即使系统初始状况较差,在规范监督系统越大的情况下,系统往积极正向的区间发展的轨迹愈加明显,系统正向发展使得人工智能与教育融合愈加一致的可能性提高。

其次,技术保障系数µ2大于0,对系统演化特征没有明显影响,但当技术保障系数处于消极态势时(即小于0时),系统分化明显。在技术保障系数大于0时,即使初始值较低,系统也有可能往积极正向的方向演化。但技术保障系数小于0时,系统演化趋势与初始状况一致,难以突破系统原有局限。

最后,实践反馈系数µ3决定了系统发展的上限,这一上限与系统初始状况相关。当系统初始状况差时,系统发展的上限较低,难以突破当前瓶颈。当系统初始状况较好时,系统发展上限较高,但也会局限在某一数值,难以达到更高的状态。

结论3:规范主体的规范监督行为决定了人工智能与教育融合的演化趋向的一致性与清晰性。设计主体的技术保障行为是决定人工智能与教育融合协调发展的基石。实践主体的实践反馈决定了人工智能与教育融合趋势的发展上限。

五、总结与反思

本研究借助技术哲学的相关概念与理论,构建了人工智能与教育融合的理论动力模型,进而运用非线性动力学模型,对所构建的理论动力模型进行量化、仿真,从动态、发展、演化的角度深入剖析人工智能与教育融合中,规范、设计与实践是以何种方式相互作用,从而真正促进教育系统与人工智能的深度融合,共同推动技术教育化与教育技术化的顺利实施。通过理论分析与仿真模拟的双向互证,本研究建议:

(一)构建良好的“研(规范)—产(设计)—教(实践)”三方主体的协调制衡机制,保障人工智能与教育融合发展的稳定性与鲁棒性

从根本上突破人工智能与教育融合过程中技术异化问题,不可能仅依靠教育系统中单一教育主体的努力。复杂教育系统中问题解决的关键,在于依靠教育系统中规范主体、设计主体与实践主体三方面的协同参与,并以自组织涌现的方式形成相互制衡、相互支持、相互协调的关系,最终在宏观教育系统层面涌现主体间协调制衡后系统稳定性与鲁棒性。因此,建立“研-产-教”三方主体的协调制衡机制,不仅需要提高和发展各主体的素养、意识与能力,更需要辅之以有效的社会监督机制,保证三类主体之间真正相互制衡、相互支持,从而避免主体能力的滥用或无用。同时,人类社会系统中的其他系统,如经济系统、社会系统、文化系统等也可用于建构“激励—保障—运行”的多级系统协调机制(胡艺龄等,2022b)。

(二)规范主体发挥管控设计与实践的作用,规范智能教育应用的自然属性以满足教学实践需求,导引人工智能与教育融合的发展趋向

规范主体是人工智能与教育融合中最易被忽视的关键主体。虽然设计主体与实践主体是实践推动二者相互融合的关键,但规范主体通过规范监督、理论教育、观念宣传等方式,从根本上影响着智能教育应用自然属性与教育属性之间的关系。人工智能与教育融合的实践过程,无法保证设计主体具备较高的理论素养、实践主体具有熟练的技术应用能力,当融合过程出现矛盾时,规范主体便成为其中关键的“催化剂” “润滑剂”,通过标准制定与监督机制可保障人工智能与教育融合发展轨迹的清晰性与一致性(李世瑾等,2022)。因此,各类教育研究机构、教育管理部门等规范主体,需要运用教育理论与监督规范能力,在设计与实践中发挥“桥梁”作用,将教育理论转化为技术设计规范与教学实践指南,使设计主体与实践主体相互关联,保障“规范—设计—实践”这一协调制衡网络的顺利畅通。

(三)设计主体需以教育理论为根基,回归教育与学习的本质,扎根教育实践场域

智能算法、大数据技术虽然为教育教学带来了个性化的支持服务,由此涌现的问题却加剧了人机矛盾,使得智能系统中的学生更难以控制自己的学习进度、兴趣和方法。例如,学生学习路径与学习资源都由人工智能推荐,学生被困在个性化学习信息茧房中。因此,设计主体需通过与技术保障等主体协作,了解实践主体的具体需求;通过扩充自身的教育理论知识储备,将教育理论、学习科学理论等落实到学习环境设计与开发中。例如,在运用智能技术辅助学生学习中,教师应注重通过协商的手段引导学生与系统交互、辩证思考系统所推荐的信息与路径,促使学生成为积极主动的学习者(郝祥军等,2021)。

(四)实践主体应积极发挥教学实践场的价值,运用实践反馈联通“规范”与“设计”

教学实践作为验证人工智能与教育融合成功与否的关键场域,需要实践主体发挥反馈作用。智能教育应用实践既作为前一轮人工智能与教育融合的结束,又作为新一轮融合的起步,实践主体的素养能力和实践反馈行为很大程度上决定了系统在新的迭代循环中的演化方向与发展上限,这也对智能时代的教师和学生提出了更高要求。智能时代的教与学需处理好知识传授与素养培养之间的关系,教师与学生需用更先进的教学观、知识观与学习观装备自己,更好地审查智能技术在教与学中的关系(孙田琳子,2021;杜华等,2022)。因此,实践主体需以正确的人机协同观促进智能教学实践的开展,运用更高层次的信念与价值观剖析智能教育应用实践的局限与问题,如功利主义、技术幻觉等(李芒等,2022),为规范和设计活动提供更具价值的实践经验与问题反馈。