品管圈活动在缩短站点内急救反应时间中的应用

李 尧,刘 嘉,王瑞威,刘 泽,宋 丽,石 蕾

(山东大学齐鲁医院 山东大学护理理论与实践创新研究中心 山东济南 250012)

院前急救是急诊医疗服务体系的首要环节,急救反应时间是院前急救医疗服务体系能否高效运行的重要考核指标,也是评价其救护服务水平的重要综合指标[1-2]。急救反应时间延长可降低急危重症患者的存活率[3-4]。儿童院外心脏骤停患者,反应时间每增加1 min,自主循环恢复和入院概率将降低5%,出院存活概率则降低12%[5]。我国院前急救反应时间为14~17 min[6-8]。较长的急救反应时间也是导致我国成人院外心博骤停复苏成功率低的重要原因之一[9],院前急救反应时间每缩短1 min,院外心博骤停患者的生存率就提高24%[10]。因此亟需优化院前急救反应时间,以提高院外急危重症患者的救治成功率[11]。2018年12月开始,我科运用品管圈(QCC)质量改进工具开展以“降低急救任务站点内反应时间未达标率”为主题的QCC活动,取得了满意效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2018年12月19日~2019年1月20日期间在实际完成出诊急救任务中抽取的165次作为干预前组;2019年3月7日~4月10日期间在QCC活动实施后实际完成出诊急救任务中抽取的150次作为干预后组。

1.2 方法

1.2.1 院前急救反应时间 一般指从拨打电话至救护车到达现场所需时间[12]。根据时间与空间顺序,可分解为受理时间、120信息传递时间、急救站点信息传递时间、急救车组反应时间、急救通道行驶时间、道路行驶时间6个环节[13]。其中道路行驶时间与急救网点设置的合理性、城市交通状况、气象条件等密切相关,难以控制[14]。而急救站点信息传递时间、急救车组反应时间、急救通道行驶时间是可以优化的环节,我们将其统称为站点反应时间。

1.2.2 成立QCC小组 我科自2018年12月1日起正式组圈,成员包括主治医师1名,主管护师1名,医师1名,护师8名,护士3名,驾驶员1名。由护士长担任圈长,全体圈员采用头脑风暴法,经两轮投票后,确定圈名和圈徽,圈名为“急速圈”,圈徽寓意为急速启动院前急救反应系统,为患者解除病痛、挽救生命。

1.2.3 主题的选定 根据圈能力、重要性、本期达成性、领导重视程度4个标准,采用评价法最终选定“降低急救任务站点内反应时间未达标率”为本次活动主题。

1.2.4 计划拟订 本次品管活动为问题达成型,行动划分为4个阶段、10个步骤。根据 PDCA和3/4/2/1占比原则绘制甘特图,并设定每个阶段的专项负责人。每2周开展1次圈活动,保证了计划的推进和实施;圈员全勤率达99.8%,保证了本次圈活动的有效性、延续性和对策讨论的公平公正性。

1.2.5 现状把握 根据选定的主题,首先对现阶段急救出诊流程进行梳理,查阅国内外文献,结合济南市院前调度流程、急救站辐射半径、医院环境等因素,分析本急救站点急救任务站点内反应时间节点为:接到指挥中心命令时间、(院内调度)接听电话时间、按急救出诊铃时间、救护车启动时间、院内急救通道行驶时间、过急救通道出口时间,以此制订站点内反应时间查检表。查检表数据收集对象为2018年12月19日~2019年1月20日出诊的急救任务,共收集有效出诊案例165例,其中急救任务站点内反应时间不达标数为102例,急救任务站点内反应时间未达标率为61.82%。全体圈员开展头脑风暴,根据查检表结果绘制急救任务站点内反应时间改善前柏拉图(图1)。遵循80/20原则,得出急救车组站点内反应时间延长、按急救出诊铃时间延长、院内急救通道行驶时间延长为本次QCC活动的改善项目。

1.2.6 目标设定 依据公式,结合现状值、改善重点、圈能力,计算本次活动目标值,即目标值=现状值-(现状值×改善重点×圈员能力)=61.82%-(61.82%×81.11%×66.88%)=28.29%。本次品管圈活动的目标值设定为院前急救任务反应时间未达标率降低至28.29%。

1.2.7 解析 全体圈员通过阅读文献、头脑风暴,从人、机、料、法、环5个方面对急救车组站点内反应时间延长(图2)、按急救出诊铃时间延长(图3)、院内急救通道行驶时间延长(图4)3个方面绘制鱼骨图进行分析,运用真因验证表进行验证,最终确定急救任务出诊流程不规范、急救物品未定位放置、救护车停放不规范为真因。

1.2.8 拟订对策并实施 为降低急救任务站点内反应时间未达标率,全体圈员经过头脑风暴,就圈能力、可行性、迫切性进行评价。针对这3个真因逐个设计PDCA计划,进行对策实施:①对策一。规范急救任务出诊流程、急救诊疗流程、任务回归后急救药品无菌物品补充流程及急救物品的洗消流程,特别是急性胸痛、急性创伤、急性脑卒中患者制订院前-院内一体化急救流程,定期开展急救演练;实行弹性排班,规范值班时间及工作流程,医生、护士、驾驶员值班时间做到无缝衔接。②对策二。加强内在驱动,运用7S管理法活化急救空间[15],目视化用物取放;标准化管理救护车,对救护车内及备用的药品、物品及仪器设备做好“五定”,分类放置、标识清晰,及时补充、清洁、消毒。设立专职质控人员,持续进行质量改进。③对策三。设置救护车专属车位,救护车专用及备用车位标识明显;停放区域设专职保安,进行车位管理;改造急救车行驶出口,实行24 h急救通道视频监控,保障急救通道畅通。

1.3 观察指标 开展QCC活动前后院前急救任务站点内反应时间变化及达标率。

2 结果

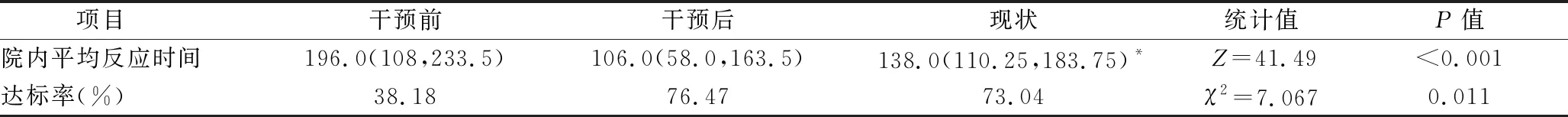

2.1 干预前后站点内反应时间和达标率比较 见表1。

表1 干预前后站点内反应时间和达标率比较

2.2 急救任务站点内反应时间未达标率比较 开展QCC活动前,对165次急救任务进行查检,其中站点内反应时间不达标数102例,未达标率61.82%;开展QCC活动后,连续153次急救出诊案例中站点内反应时间不达标数36例,未达标率23.53%,两者比较差异有统计学意义(P=0.011)。目标达标率(%)=|(改善后-改善前) |/|(目标值-改善)|×100% =|(23.53%-61.82%)|/|(28.29%-61.82%)|×100% =114.20%,达到预期目标。绘制急救任务站点内反应时间改善后柏拉图(图5),进步率(%)=|(改善后-改善前)|/改善前×100%=|(23.53%-61.82%)|/61.82%×100% = 61.94%,进步率为61.94%。延续品管圈活动后标准化,查检2022年3月7日~4月10日,连续152次急救出诊案例中站点内反应时间不达标数41例(26.97%),仍优于干预前(P=0.002);反应时间虽较活动后有延长,但仍短于干预前。

2.3 无形成果 开展QCC活动后,全体圈员在工作积极性、团队凝聚力、交流沟通能力、急救思维能力、品管手法运用能力、工作成就感等方面均有大幅度提高。同时,全体圈员按照分工,根据QCC步骤认真落实各项工作,QCC活动不仅提升了护理质量,使人人参与其中,更提升了科室人员的团队凝聚力及对护理质量工作的积极性(图6)。

3 讨论

有研究表明,院前反应时间的缩短可改善院前神经外伤患者和血流动力学不稳定的穿透伤患者的预后,特别是穿透伤患者,与患者死亡率独立相关[16-17]。本研究通过开展降低急救任务站点反应时间未达标率QCC活动,完善了急救任务出诊流程[18],急救任务站点通道反应时间未达标率由61.82%降至23.53%。实现了院前急救反应时间的缩短。

院前急救任务中站点反应的规范化管理,能够提高现场救治效率,改善院前救治效果[19]。有研究表明,持续质量改进能有效提高院前急救反应速度,为院前急救争取时间,提高患者满意度[20]。本研究通过QCC活动,对院前急救反应时间中的站点内部分进行了优化,可提升院前救治效率,改善救治效果。本研究局限性主要在于聚焦院前反应时间的院内响应阶段,站点周边环境布局的变化在一定程度上将再次影响急救出诊效率。

建立科学、合理、规范、有序的全面质量管理体系,实现医疗质量持续改进,必须建立长效机制[21]。加强内涵建设,提升核心竞争力,推动医院健康、有序、持续发展等具有重要作用[22]。通过实施一系列质量管理措施,“站点”质量管理工作实现了标准化、目标化、规范化,通过院前急救的全员参与,全部门管理,全过程控制,进一步提高院前救治成功率,降低院前病死率,减少或杜绝医疗差错及医疗事故,保障院前急救医疗安全[23]。

综上所述,开展 QCC 活动缩短了站点内急救反应时间,且能够持续保持活动效果;活动明确了影响反应时间的相关因素,并逐一查找可行性对策,进行针对性改进,通过缩短反应时间改善了院前救治效果;同时提升了科室人员的凝聚力及工作积极性。