《史记》在韩国的译介研究

□陈秀伟

一、引 言

《史记》作为中国文学宝库中的一颗璀璨明珠,不仅对中国影响巨大,对域外诸多国家和地区在推广和传播中国传统文学上也起到了非常大的作用。韩国作为中国的友好邻邦也深受中国文化的影响。其中,《史记》作为众多经典中的代表,在两国的文学交流中,始终发挥着重要的作用。

近年来通过域外对中国文学典籍的研究与译介,把握典籍之研究动向,是学界获取相关信息的一种重要途径。从这个层面上看,中国文学典籍在特定国家中的译介研究等相关课题,正逐渐显露出它的重要性。《史记》在韩国的研究一直以来都处于相对活跃的状态,且随着时间的推移,也有逐步深化的趋势。因此梳理有关《史记》在韩国的译介研究等相关问题,不仅有利于我国建立健全域外《史记》研究体系,同时也有利于学界了解和把握现阶段韩国对《史记》的研究成果以及存在的问题。

回顾有关《史记》在韩国的译介研究,韩国学者朴宰雨与诸海星两位教授的论作最具代表性。a朴宰雨:《韩国史记文学研究的回顾与前瞻》,《文学遗产》1998 年第1 期,第20 — 28 页。诸海星:《史记在韩国的译介与研究》,《文史知识》1996 年第8 期,第118 — 124 页。诸海星:《近四十年来韩国史记研究综述(1971 — 2010)》,《唐都学刊》2011 年第5 期,第47 — 57 页。朴宰雨教授的研究旨在厘清《史记》在韩国的研究脉络,而诸海星教授则是对近四十年来《史记》在韩国的研究概况与译介做了一定整理。即便如此,《史记》在韩国的研究仍有进一步商榷的空间,其主要体现在两个方面:首先,从时间上来看,两位学者的研究成果距现在相对较远,所调查的译本数量总体不全;其次,从内容上看,二者对其所调查的译本只进行了简单的罗列,对全体译本的具体情况,例如翻译方式、《史记》各部分与相关篇目的翻译比例等内容均无言及。

与此同时,国内学者丁德科与马雅琴两位教授共同撰写的旨在研究《史记》脉络的《两千年史记学研究》一文中,提到了有关“韩国李英根于1973 年出版了《史记》(共六册),是第一部韩文全译本”的论述。b丁德科、马雅琴:《两千年史记学研究》,《渭南师范学院学报》2017 年第21 期,第5 — 20 页。此书是日本作者丸山松幸的韩译再译本,内容上涉及个别篇目时,采用部分节译的翻译方式,并非全篇完译,且所译篇目也并不完全。因此,此书是“第一部韩文全译本”的说法是不准确的。

值得关注的是,最近延安大学的王建宏老师利用RISS 数据库检索结果,着重从“《史记》研究的整体总量”“学位论文看人才的培养与交流”“作者群体和研究内容”“《史记》在韩国的接受和推广”等角度,对韩国现阶段《史记》研究的总体脉络与译介等重新做了梳理与分析,并对其存在的问题也提出了一些见解,a王建宏:《史记研究在韩国(1980 — 2019)——基于RISS 数据库检索结果的分析》,《渭南师范学院学报》 2021 年第3 期,第25 — 32 页。但在侧重点上,则忽略了对韩国《史记》译本的统计和调查,故在数据上存在些许遗憾。

着眼于上述诸问题,笔者认为有必要对韩国《史记》译本之现况进行重新梳理。本文致力于全面梳理现阶段韩国《史记》译本现况的同时,站在译者的立场,试分析《史记》译本在韩国出版的原因,并利用统计法对《史记》各部分及译本相对较多的主要篇目亦做一定的整理,以实现为国内研究域外《史记》之诸多课题提供参考与借鉴之目的。

二、韩国《史记》译本出版概况

广义上的译本种类多样,点校本、批校本、注释本、现代文译本,以及包含一些以原著内容为中心进行创作改编的趣味性通俗读本、小说、漫画本都可广泛地归为此范畴。本稿在筛选研究对象时,只以现代文所构成的译本为样本进行统计调查。在版本的选择上,因再版基本上不会超脱初版之框架,故在版本选定时,把初版作为本稿的研究对象,再版与初版若有不同,则再版将与初版一同计入统计。b1986 年崔凡瑞出版了第一本以儿童青少年为目标读者的《列传》选译《史记故事》,随后又于1995 年出版了《(故事)史记列传》。后者作为前者的再版,在篇目的选择上与前者基本保持一致的同时,增加了包括《伯夷列传》《管晏列传》《伍子胥列传》《苏秦列传》《张仪列传》《田单列传》《屈原贾生列传》《樊郦滕灌列传》《张释之冯唐列传》《万石张叔列传》《扁鹊仓公列传》《韩长孺列传》《平津侯列传》《东越列传》《朝鲜列传》《滑稽列传》等篇目,同时删除了《南越列传》《酷吏列传》《游侠列传》《佞幸列传》等四篇文章。崔仁旭与金莹洙共译的全译本《史记列传》于1978 年出版发行。随后以此书为底本,以中学生为目标读者的再版于2012 年由成洛秀等人重新再译出版。两本书虽然在篇目的选择上相同,但是后者在内容和语言的表达上重新做了相当大的调整,旨在切合中学生的阅读习惯。考虑到以上四种译本存在的差异点,故全部作为样本进入筛选范围。研究范围则是依托韩国国立中央图书馆的检索结果进行筛选。c韩国国立中央图书馆网址http://nl.go.kr,最后访问日期:2021 年4 月27 日。韩国国立中央图书馆作为韩国最具代表性的图书馆之一,其在规模和所藏总量上,皆为之最。故以此设定统计范围具备合理性。

以“사마천사기”(司马迁史记)为关键词,通过韩国国立中央图书馆的检索系统,进行汇总筛选,得出现出版的韩国《史记》译本为65 种,按照年代进行统计,如图1 所示。

图1 韩国《史记》译本出版概况

从图1 可以看出,第一本现代韩语《史记》译本于20 世纪60 年代出版发行。该译本的译者崔仁旭d本文在涉及韩文名字翻译时,均采用音译。,于1965年在玄岩社出版选译本《史记列传》,见图2。此时的韩国《史记》翻译出版事业虽并未形成规模,仅占韩国《史记》译本总数量的1.54%,但此书作为韩国第一本与《史记》相关的译本,不仅为后世的译者在参考上提供了诸多便利,同时也为《史记》在韩国的推广与普及打下了根基。

图2 崔仁旭翻译的《史记列传》选译本

20 世纪70 年代与20 世纪80 年代的译本数量分别为5 本和7 本,占比分别为7.69%与10.77%。与前代相比,在数量上有一定的增长。其中《列传》部分全译本的出现,是20 世纪70年代韩国《史记》翻译事业的一大特点。进入20世纪80 年代,以儿童青少年为目标读者的《史记》译本相继出现,标志着《史记》翻译事业进入另一个新阶段,为更多阶层的读者提供了阅读便利。

20 世纪90 年代到2010 年后这段时间,可以说是韩国《史记》翻译发展的黄金时代。此时期的韩国《史记》译本在数量上飞速增长,20 世纪90 年代达到15 本(23.08%),2000 年以后为14本(21.54%),2010 年以后达到22 本(33.85%)。从20 世纪90 年代开始,先前只翻译《列传》的情况逐渐被打破,《史记》中其他部分的作品在此时期受到关注。特别是《史记》全译本的出现,标志着韩国《史记》翻译与出版事业开始走向成熟。2000 年以后,虽数量上有小幅下落,但从2010 年以后《史记》译本数量重新大幅增长,并达到之最。在此期间,不断涌现出了包括金莹洙、金元中、李寅浩、张垲忠、苏俊夑、张世厚、辛东俊在内的诸多译者,他们为《史记》在韩国的出版与普及做出了卓越贡献。

综合来看,韩国《史记》翻译事业经过几十年的发展,在总体数量上取得了一定的成就,同时在具体的每个阶段也体现出了不同的特征。虽然2000 年以后译本数量小幅度下降,但总体上依旧呈现出整体上升的趋势。在此趋势的拉动下,2020 年以后(1 本,占比1.54%)的韩国《史记》翻译事业,亦将会展现出良好的态势。

三、《史记》译本在韩国出版的原因

古籍的译介和出版与古籍自身的魅力是分不开的,特别是像《史记》这样的名著能够经久不衰地传播,也足够说明了它自身独有的文学魅力。《史记》之所以能够在包括韩国在内的域外国家传播,根本原因固然是作品本身蕴含的巨大魅力,但译者在其中发挥的重大作用亦是不能忽视的。译者作为贯穿翻译过程的主导者,在翻译的各个过程无不体现出自己的意志。换句话说,《史记》能否成为翻译对象,译者本身起到了重要作用。因此想了解《史记》译本在韩国出版的原因,纠明译者的翻译意图显得尤为重要。

随着日本殖民统治在朝鲜半岛的结束,民族意识兴起,曾经作为官方文字的汉字也逐渐被朝鲜文取代,并成为一种主流。韩国读者获取古籍内容的方式也从早期的直接阅读原著,逐步转为借助译本辅助阅读。由此现代文译本的重要性日益凸显,各类古籍名著译本相继出版。

《史记》传入朝鲜半岛的时间据推断最早不晚于东晋时期,即高句丽时期。a《近四十年来韩国史记研究综述(1971 — 2010)》,第49 页。可见《史记》很早之前就已经在朝鲜半岛传播。虽然《史记》一直以来都对各阶层产生了深刻的影响,但《史记》的现代文译介工作却直至20 世纪60 年代中期才缓慢开始。崔仁旭率先意识到了《史记》现代文译本出版的重要性,他指出“司马迁的《史记》在西欧各国虽然广泛传播,但地理位置毗邻的我国(韩国),至今还没有完成对其翻译与出版”,b崔仁旭:《史记列传》,首尔:玄岩社,1965 年,第8 页。进而积极投身于《史记》翻译的洪流中。不仅如此,洪锡宝也看到了“现代文《史记》翻译本稀缺”的问题,c洪锡宝:《史记列传》,首尔:三省出版社,1977 年,第9 页。随后也着手展开了《史记》的译介工作。而李英茂与上述两位不同,采用了以既有的日译本为底本进行翻译的方式,即以丸山松幸的日译本为底本,并于1973 年在新太阳社出版发行包括《本纪》《书》《世家》《列传》的节译本。此书作为韩国国内再版次数最多的日译重译本,先后由培材书馆、思社研、西海文集、百济书馆等多家出版社修订出版。d《史记研究在韩国(1980 — 2019)——基于RISS 数据库检索结果的分析》,第30 页。

由此可以看出,草创时期的译者认识到了《史记》现代文译介工作的缓慢问题,进而把翻译目标放在了打破当时韩国国内《史记》译本短缺的窘境上。正是由于前代译者不懈的探索与努力,才促进了《史记》译本在韩国的早期出版与发行,这也为今后《史记》在韩国的翻译事业奠定了强有力的基础。

随着《史记》在韩国的译介与出版逐步发展,译者们逐渐认识到了《史记》对韩国读者精神上的促进作用,以及提升读者自身能力的重要性,《史记》的翻译目标较草创期变得多样。比如文璇奎强调《史记》自身魅力的同时,对当前社会缺乏人文素养的现实表示忧虑。e文璇奎:《史记列传》,首尔:韩国自由教育协会,1974 年,第4 页。洪文淑与朴恩娇希望读者能通过阅读《史记》,找到“对社会生活与人际关系的有帮助的部分”。f洪文淑、朴恩娇:《史记列传》,坡州:清雅出版社,2011 年,第7 页。辛东俊则是期望广大读者以读《史记》为契机,培养出“包括进退的智慧以及洞察世间不合理现象的方法”。g辛东俊:《(全译本)史记》,高阳:智慧之家,2015 年,第28 页。金致映则希望生活在今天的现代人能够通过阅读《史记》,汲取自身所需要的智略。h金致映:《史记列传》,首尔:思维出版社,2015 年,第7 页。

与其他译者相比,陈起焕更加注重培养读者自身实力的层面。他希望读者通过阅读《史记》提升“阅读史书的能力”i陈起焕:《(新译)史记讲读》,首尔:明文堂,1992 年,第4 页。。郑夏英在向广大读者介绍《史记》的同时,也把他的目标读者定为“初中级汉语学习者”。j郑夏英:《史记》,坡州:多乐园,2008 年,第4 页。不仅如此,崔凡瑞为了使广大儿童青少年读者也能够品味“古典的魅力”,k崔凡瑞:《史记故事》,首尔:知耕社,1986 年,第4 页。以通俗易懂的语言,对《史记》中较为脍炙人口的篇目进行了重新诠释,为《史记》儿童青少年读本的出版与发行贡献了力量。苏俊夑希望青少年读者通过“真诚地阅读《史记》,反思人类与社会”l苏俊夑:《(青少年版)史记》,坡州:西海文集,2014 年,第7 页。,并且激励青少年通过与每个《史记》人物的对话,培养“即使在困难中也要始终坚信自己”的能力。m苏俊夑:《(青少年版)史记2:克服逆境的人们》,坡州:西海文集,2016 年,第6 页。而诸海星教授希望通过翻译《史记》,强化大学生自身的人性与人文精神,让其心里充满对未来的憧憬,n诸海星:《史记精选》,大邱:启明大学出版部,2007 年,第13 页。进而养成立足于社会的能力。

总的来说,草创期《史记》译本稀少的局面被打破以后,译者谋求为更多读者层提供阅读便利的同时,也逐步把翻译的目标放在提升读者自身的修养与能力上。这种以阅读《史记》来滋养内在精神的翻译目标,可见于大部分译本中,是这时期韩国《史记》译本的一个重要特征。

虽然韩国《史记》译本的出版取得了一定的成就,但存在的问题也是显而易见的。韩国社会中,虽为弱化汉字的影响,极力强调韩文的主体性,但此过程并非一蹴而就,汉字仍作为一种重要媒介存在并影响着不同年代的译者。其中深受汉字影响的20 世纪60 年代至80 年代的译者在用语与翻译方法上,与当代译者有很大的不同。这主要体现在大量汉字词与汉文用语以及韩国传统“逐字译”与“悬吐法”等翻译方法上。当时的韩国正处于“韩文和汉文”混用的年代,即便读者不具备相应的翻译能力,仍能借助文中一些汉文式的语言,理解原文的内容。

从20 世纪80 年代中后期开始,韩国读者对汉字与汉文的认识逐渐下降,所以在阅读前人的译本时存在理解上的困难。即使文璇奎率先认识到了“应该用通俗易懂的韩语来翻译东西方古典”的问题,a文璇奎:《史记列传》,第4 页。但由于时代环境与译者个人习惯的影响,也没有收到很好的成效。因此提升既有《史记》译本可读性显得尤为重要。金河中“为了摆脱(翻译文)生硬的固有观念,运用通俗易懂的词汇,以富有新鲜感的翻译方式”翻译《史记》。b金河中:《史记列传》,首尔:金星出版社,1989 年,第2 页。不仅如此,严光勇c严光勇:《以人物读史记》,首尔:新人类,1998 年,第11 页。与金元中d金元中:《史记列传》,首尔:乙酉文化社,1999 年,第5 页。看到了既有译本中存在的大量汉文式语言,为提升《史记》译本的可读性而努力着。

由于《史记》中的文言文晦涩难懂,因此误译或者不以原著为底本,对既有译本盲目重译的现象也常有发生。苏俊夑于2008 年在西海文集出版社出版的译本中,在重视译文可读性的同时,认识到既有的译本中存在许多翻译错误以及原封不动照搬日译本的问题。e苏俊夑:《史记》,坡州:西海文集,2008 年,第8 页。因此,他把翻译重点放在了纠正此类错误上。f同上。金荣焕则认为“在人文研究,特别是东方学研究(文学、史学、哲学)中,分析整理原文资料(一手资料),并以此撰写论著是基本中的基本”。g金荣焕:《史记》,首尔:景人文化社,2013 年,第5 页。这是由于他看到许多后起学者“缺乏对汉文原文资料的解读能力,只参照二手、三手资料撰写论著”。h同上,第6 页。因此他为了改变此类不以原著为底本的现象,在遵循《史记》原文的同时,在内容编排上按照“原文—读音(韩文式)—注释—韩译—参考”的顺序,最大程度地为读者提供了接近原著的译本。

另外,既有的《史记》译本在读者层的设定上以“普通读者”为中心,因此通俗易懂的译文就成为译者的工作重点,而原文以及注释的重要性就被摆在相对不突出的位置。然而,原文与注释作为对照与判断译文是否正确传达原文的依据,对包括“中文系、国文系、汉文系、历史系”等专业学者来讲是相当重要的。即使此类专业人士也可以通过白话文本与注释本相互辅助比对的方式进行专业研究,但在阅读体验上则会产生不便。因此成元庆、张世厚、崔真奎等译者把“专业学者”作为阅读对象,并将为此类读者提供参考便利作为翻译目标。因此作为韩国《史记》译本中另一特征的原文登载不多,注释相对不详细的问题,得到了一定的改善。

综上所述,随着韩国《史记》翻译事业的逐步深化,译者的翻译目标也发生了变化,以适应时代的要求,促进《史记》译本的不断出版,并形成自身的特点,进而使得《史记》在韩国的译介有了长足的发展。

四、翻译方式与翻译现况

通过上文的论述,已经对韩国《史记》译本的基本概况以及出版原因有了一个新的认识。此部分则对《史记》的选译本与全译本现况,以及翻译较多的篇目做一些整理。

按照选择的篇目总量区分,韩国《史记》译本可划分为全译本和选译本。全译本顾名思义就是指译本中涉及《史记》全部篇目,选译本即从原著中摘取部分篇目进行整译或节译的译本。按照此定义,重新梳理65 种《史记》译本,进而得出结论:选译本为61 本,占比93.85%,而全译本只有4 本,仅占比6.15%。由此可以看出,韩国《史记》译本大部分以选译本为主,而全译本并未形成一定规模。

首先在4 本全译本中,有2 本出版于20 世纪90 年代:一本是洪锡宝初译,金并总评译的《史记》(集文堂,1994);另一本则是由丁范镇等共译,喜鹊出版社的译本(1994),见图3。二者在翻译时兼顾了《史记》原著中的各个篇目,故在类型上将其归为“全译本”,但在完整性上略显不足。前者为了突出《史记》相关篇目的趣味性,有的篇目采用整译的方式,有的则是部分片段性的节译,而且比例很大,并且前后颠倒原著内容与篇目的情况也时有发生。同年,丁范镇等共译的《史记》虽为学术性较高的全译本,a《韩国史记文学研究的回顾与前瞻》,第23 页。但在完整性上亦存在问题,主要体现在《表》的部分,仅译出了《表》的序文部分,表格部分则全部省略。

图3 丁范镇等译的全译本《史记列传》

相比而言,金元中(民音社,2015)与辛东俊(智慧之家,2015)的译本,在《史记》篇目完整性上与原著基本一致。而两书最大的不同则体现在《表》的构成上:在金元中翻译的《表》中,表格部分的构成与分布与原著相同;而辛东俊虽着力遵循原著,但在构成上则重新进行了编排,他认为《史记》原著的表格部分在排列以及文字书写顺序上不符合当今韩国读者的阅读习惯,所以对表格部分重新进行了调整与组合,b《(全译)史记》,第8 页。为韩国读者在阅读《表》时提供了便利。

与数量庞大的全译本相比,选译在篇目的选择上则较为自由,译者可以根据自身判断,决定翻译的部分与具体篇目,进而将其作为载体,以实现设定的翻译目标。

按照作品的类型,《史记》译本中的选译本又可重新划分为部分全译与部分选译。所谓部分全译本是指在选译状态下,《史记》原著中带有相同性质篇目的全译本,即由《本纪》《书》《表》《世家》《列传》等单一部分组成的译本。61 本选译本中部分全译本共有18 本,占比29.51%。部分选译亦在选译状态下不受拘束,无特定部分篇目的译本。部分选译本占比为70.49%,合计43 本。由此可以看出,同在选译本状态下,部分选译本的数量占据了压倒性的优势。

若按照作品类型重新划分18 本部分全译本,得出数据如表1 所示。

表1 《史记》部分全译本统计情况

从表1 的统计结果来看,《列传》部分的译本最多,为13 本,占部分全译本的72.22%。《本纪》部分的全译本有3 本,占比16.67%,列居次位。《世家》译本1 本,占总体之5.56%,位列第三。其中《表》与《书》,虽没有被单独呈现,但由《本纪》《书》《表》三个部分共同组成的译本有1 本,占比5.56%。

按照相同的统计方法,把43 本部分选译本重新划分,可以得到8 种情况:“《本纪》《列传》”“《本纪》《世家》”以及由单独的“《本纪》”部分组成的译本各1 本,在全部部分选译本中占据2.33%。“《世家》《列传》”与《史记》各部分均涉及的译本各2 本(4.65%),“《本纪》《书》《世家》《列传》”部分构成的译本有7本(16.28%),“《本纪》《世家》《列传》”部分组成的译本有9 本(20.93%)。其中,由“《列传》”部分单独组成的译本最多,有20 本,同比占46.51%。最后把《史记》各个部分在“部分全译”和“部分选译”中所出现的频数相加,即能得出《史记》各部分在全部选译本中的具体翻译情况。统计结果如图4 所示。

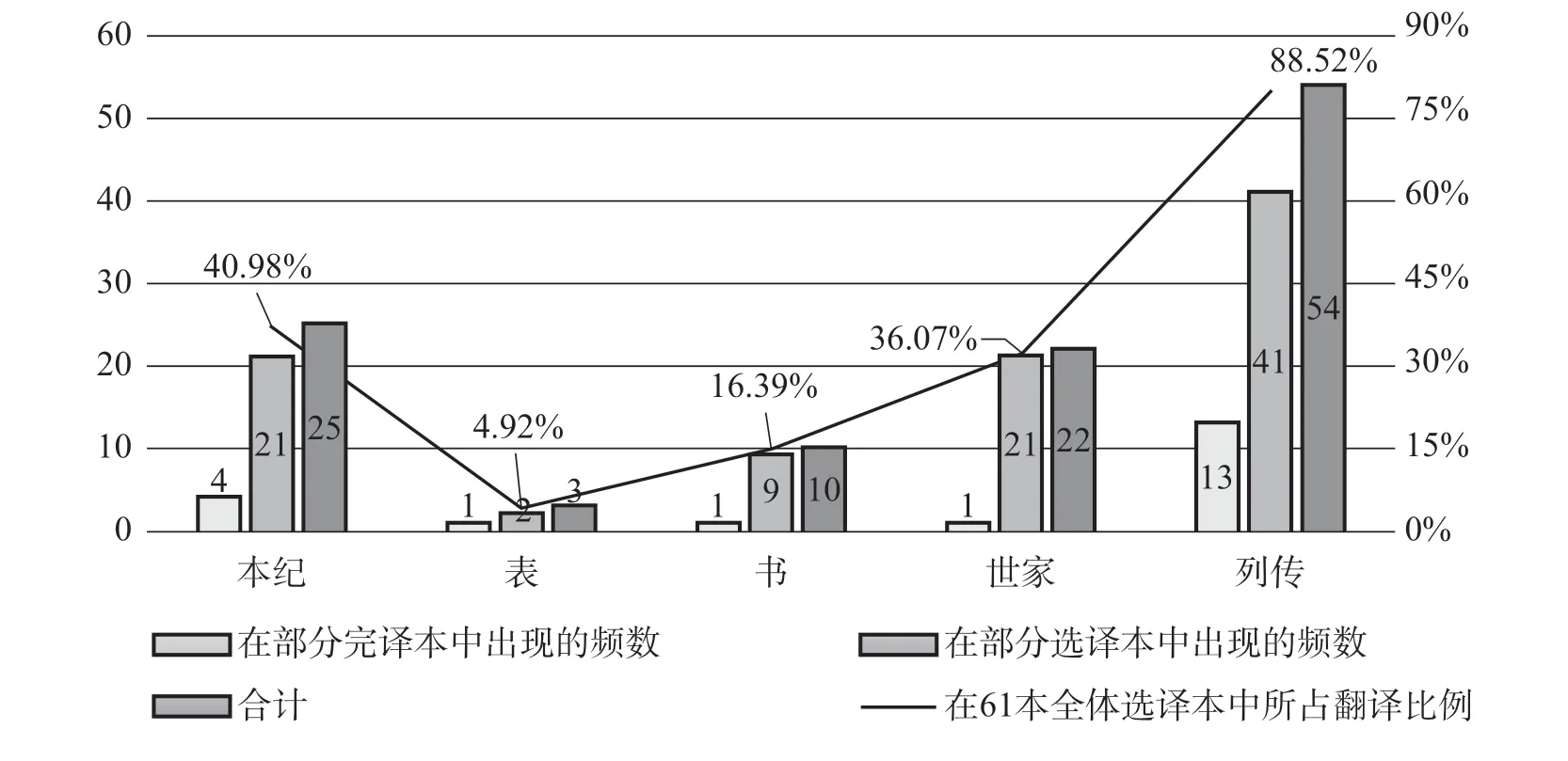

图4 《史记》各部分在全部选译本中所占翻译比例

以《列传》为例,《列传》在“部分全译”和“部分选译”中所出现的频数分别为13 次和41 次,因此用共计出现的54 次频数除以选译本的总和61,得出的88.52%即《列传》部分在全部选译本中所占的翻译比例。依据此方法,计算出的《本纪》部分,以40.98%居于次席,第三位则是《世家》,占36.07%,《书》和《表》分别以16.39%和4.92%排名第四、第五。

综合来看,韩国《史记》译本大多集中于选译本,而全译本并未形成一定规模。从各部分的翻译情况来看,主要集中在《本纪》《世家》《列传》三部分,特别是作为典型纪传体的《列传》尤为突出,占比接近九成。而《表》和《书》两部分则相对较为“低迷”。

在具体篇目上,《列传》70 篇文章中翻译次 数排名前10 位的作品如表2 所示。

表2 《列传》中翻译次数排名前10 位的作品统计情况

由表2 可知,在54 本与《列传》相关的译本中,描写“鸡鸣狗盗”故事的《孟尝君列传》拔得头筹,翻译的次数最多,高达47 次。记录活跃在春秋战国时期军事家谋略的《孙子吴起列传》、表现儒者高贵品格的《伯夷列传》、描写“管鲍之交”的《管晏列传》等篇目,以46 次位居第二。第三位则是《老子韩非列传》《商君列传》《刺客列传》等篇目,翻译了44 次。《淮阴侯列传》《廉颇蔺相如列传》,以43 次翻译次数排名第四。排名第五的是《伍子胥列传》。第六位的有三篇,分别是《苏秦列传》《张仪列传》《吕不韦列传》。第七位是《李斯列传》,翻译了40 次,第八位为《平原君列传》,翻译了37 次,第九位是《司马穰苴列传》,翻译了36 次。《范雎蔡泽列传》与诙谐与讽刺色彩兼具的《滑稽列传》虽排名第十,但翻译次数也有35 次。

由此可以看出,《列传》前半部分,特别是原著的前10 篇文章较受译者青睐。译者通过人物性格且内涵丰富的作品,实现自身既定翻译目标的同时,也使读者通过阅读《史记》,把握与其相关的历史事件、文学常识等方面的知识,进而达成阅读古籍的目标。这也与上文所论述的译者着重强调《史记》对韩国读者内在与精神层面的促进作用,以及提升读者自身能力的翻译目的不谋而合。

在表3 中显示的《本纪》部分作品中,首先记录“楚汉之争”的《项羽本纪》与《高祖本纪》、描写秦朝从建立到灭亡的众多历史壮举与暴政的《秦始皇本纪》、展现吕后协助刘邦掌握大权的《吕太后本纪》,特别是描写吕后残暴的“人彘”片段,是《本纪》部分中翻译较多的文章。其次《世家》部分中作品翻译的情况,通过表4 可知。其中《留侯世家》《孔子世家》《越王勾践世家》《萧相国世家》《齐太公世家》《晋世家》《陈涉世家》等相对较熟悉的作品悉数位居前列。

表3 《本纪》中作品翻译次数统计

表4 《世家》中翻译次数排名前10 位的作品统计

(续表)

《本纪》和《世家》作为介绍帝王纪传和侯王家事的部分,历史性相对较强,虽然纪传体作为主要的体裁运用于文章,但按照时间顺序梳理其发展脉络的编年体亦是夹杂其中。因此,译者与其按照历史脉络翻译整理中国历史,更加注重不受文体性质上的限制,且通过相关部分与篇目,实现自身设定的翻译目的。这也就是两部分翻译比重大,而比例不如《列传》多的原因。

同样记录中国古代典章制度的《书》,以及发挥历史记录作用的《表》,虽兼具强大的历史性与文学性等特点,但由于其特殊属性,很难成为译者实现翻译目标的载体,同时对读者缺乏一定吸引力,导致《表》和《书》部分,特别是《表》部分的译本所占比重最低。在《书》部分中,翻译最多的文章是《平准书》,其中摘录有关“卜式”故事片段的译本达到八本。其余作品中《封禅书》翻译了四次,《礼书》与《河渠书》则为三次,《乐书》《律书》《历书》《天官书》则为一次。

《表》部分中,《三代世表》《六国年表》《秦楚之际月表》《汉兴以来诸侯王年表》《高祖功臣侯者年表》翻译了两次,其余《十二诸侯年表》《惠景闲侯者年表》《建元以来侯者年表》《建元已来王子侯者年表》《汉兴以来将相名臣年表》均翻译了一次。

五、结 语

总的来说,韩国《史记》翻译事业经历了几十年的发展,形成了自身的特点并取得了一定的成果。首先,现阶段韩国《史记》译本共有65 种,大体上也呈现出了逐年上升的趋势。其中20 世纪60 年代的第一本译本、20 世纪70 年代第一本《列传》部分全译本、20 世纪80 年代的第一本儿童青少年读本,抑或20 世纪90 年代出现的第一本《史记》全译本,都在不同年代里展现出不同的特征。

其次,通过上述研究可知《史记》译本在韩国出版的多种原因。不管是草创时期以打破韩语现代文《史记》译本短缺的窘境,还是提升读者内在精神层面,或者改善韩国《史记》译本中出现的可读性与正确性缺乏问题,以及为广大“专业学者”提供阅读与参考便利,都在很大程度上促进了《史记》译本在韩国的出版与发行,同时也使得《史记》在韩国的译介有了长足的发展。

再者,从译本的翻译方式与翻译现况中可以看出,选译本的数量远多于全译本,并且全译本中也存在作品内容翻译不完整的问题,由此可见出版具有完整性、可读性,且具备一定学术性的全译本,则是韩国《史记》译介事业今后发展的目标。

最后,在《史记》选译本中,各部分翻译的比例主要集中在《本纪》《世家》《列传》,其中《列传》部分最多,达到将近九成。相比之下《表》和《书》的翻译比例最少。从具体被翻译的篇目上来看,《列传》原著顺序前十的作品翻译比例最大。在内容上译者侧重选择翻译人物刻画突出,且内在涵养意义丰富的作品。即便《书》和《表》部分在内容上不如其他篇目能够吸引译者和读者,但考虑到《本纪》《世家》《列传》译本相对饱和的现状,《书》和《表》译本也应该具有一定规模。如此一来,不仅可以为广大韩国读者提供全面了解《史记》的机会,也为学者在研究《史记》上提供更多的参考和借鉴。