教育研究方法课程落差及其非学习者主观成因

张 胜,杨 欢

(1. 天津师范大学 教育学部,天津 300387;2. 天津财经大学珠江学院 人文学院,天津 301811)

研究方法对一门学科的发展具有至关重要的作用。教育研究方法是决定教育研究质量的关键因素,它是人们在进行教育研究时所采取的步骤、手段和方法的总称[1]。教育学知识的生产与积累依靠教育研究,而教育研究品质依赖研究者对教育研究方法的掌握与运用。由此,教育研究方法课程承载了重要的价值期待。然而,由教育学科博硕士学位论文中研究方法运用之实然样态[2-12]反思当前我国教育研究方法课程,其实效尚有进一步提升的空间。已有研究对教育研究方法课程落差成因进行了初步分析,并提出了相应的对策建议,但在教育研究方法课程落差的主观成因方面,仍有深入探讨的空间和必要。在已有研究基础上,进一步分析教育研究方法课程落差的非学习者主观成因,进而从哲学观显现的角度提出缩小课程落差、提升教育研究方法课程实效的对策。

一、教育研究方法课程落差的表现

课程落差是课程现实与课程理想之间的差距[13]。笔者从教育研究方法课程的理想愿景与现实困境两方面论述教育研究方法课程落差的表现。

(一)教育研究方法课程的理想愿景

教育研究方法课程的理想愿景并非“空想”,而是在实践过程中形成的、有实现可能性的、对教育研究方法课程的向往和追求。这种“实现可能性”的现实基础在于教育研究方法本身所具备的功能。“任何事物的功能,就是非它不能做,非它做不好的一种特有的能力”[14]。教育研究方法的功能,主要体现在教育学知识生产与积累和教育学专业人员培养两方面。首先,教育学知识的生产与积累离不开高品质的教育研究,而教育研究的品质则依赖研究者对教育研究方法的掌握与运用。其次,对专业人员的培养依托具体而严格的科学训练,掌握系统的教育研究方法是所有专门从事教育工作的专业人员之必需。因此,教育研究方法课程的理想愿景在于帮助学习者系统掌握教育研究方法,使之成为能够对教育现象、教育活动与教育问题进行科学研究,为教育学知识的生产与积累做出贡献的专业人员。

(二)教育研究方法课程的现实困境

学位论文与期刊论文不同,不受刊物风格、篇幅等限制,为作者阐述其方法运用提供了较大空间。教育学科学位论文中研究方法的运用情况,无疑是判断教育研究方法课程实效的最佳依据。近年来的一些实证研究[2-12]表明,我国教育学科博硕士学位论文研究方法的使用现状并不乐观,存在研究者对研究方法的理解不到位、对研究方法的阐述不够完整、使用研究方法的规范意识不强等问题,甚至部分高被引博士学位论文也存在“研究设计及方法意识差”[11]的不足。教育研究方法课程现实状况与其理想愿景相比,还存在一定的差距。尽管课程落差是任何课程方案付诸实践时无法回避的问题[13],但通过分析其成因并以积极态度去应对,是可以在一定程度上缩小课程落差的。

二、教育研究方法课程落差的非学习者主观成因

已有研究对教育研究方法课程落差成因进行了初步分析,主要包括客观成因与主观成因两方面。客观成因主要包括研究方法自陈制度[2]、教育研究队伍及指导教师整体素质[3,5]、研究方法课程开设力度[7]、研究方法实践训练[11-12]等。主观成因主要包括学习者的努力程度[4]、学术荣誉感[9]等。但教育研究方法课程落差的主观成因并非仅来自学习者,研究将这种并非来自学习者的主观性因素称为非学习者主观成因。相对而言,之所以区分学习者主观成因与非学习者主观成因,是因为非学习者主观成因更易把握和调适,因而也就更具缩小课程落差的实践价值。事实上,教育研究方法课程落差的非学习者主观成因源自教育研究方法本身所具有的意向性特征。这一特征决定了教育研究方法课程必须将学习者之外主观性因素纳入考量。教育研究方法课程实施主体所持有的个性化教育研究观念,则是其中最为重要的非学习者主观性因素。

(一)教育研究方法本身具有的意向性特征

研究方法作为认识事物的原则、方式和手段,是认识事物过程中主客体之间发生联系的桥梁和中介,具有明显的意向性特征。这就决定了任何研究方法都存有主客观两个方面的相关项:一方面,研究方法客观反映特定认识对象的属性与特点;另一方面,研究方法也在一定程度上受到研究者主观思想观念的支配。这也说明为何研究者们大多公认开展研究首要的是明确研究问题,但即便是面对同一达成共识的研究问题,不同研究者采取的研究方法往往也会有差异。与自然科学相比,教育等社会科学研究方法的意向性特征尤为明显。教育研究方法的意向性特征进一步导致教育研究观念等非学习者主观性因素会直接影响教育研究方法课程的实施。

(二)教育研究方法课程实施主体持有的个性化教育研究观念

无论是教育研究方法课程团队抑或个人,不同教师具有不同的学术背景和研究经历,持有的教育研究观念也各具特色。例如,有的教师崇奉实证研究,排斥理论思辨研究;有的教师认为质性研究难以保证价值无偏,因而青睐量化研究方法;也有教师推崇理论思辨研究和质性研究,认为封闭式问卷调查等量化研究方法根本无法真正获取被调查者的真实想法,只是调查者一厢情愿地将固有选项强加于被调查者。在教育研究方法课程实施中,这些个性化的教育研究观念则会进一步体现在教材选用、教法设计、话语体系等方方面面,而且其他课程的教师偶尔也会论及教育研究方法。从学习者主体视角来看,可谓“不同观念接踵而至,不同术语纷至沓来”。学习者相对于教师而言,教育研究经验和能力都尚在成长期,尚不具备对来自不同教师的不同阐释和解读进行批判性整合吸收的判断力,这就导致不同教师在各自输出时或尚具逻辑同一性的教育研究方法有序知识体系,却在学习者输入后因自身无法辨洽而丧失秩序。教育研究方法课程的美好愿景落空,课程现实与课程理想存有较大落差,也就在所难免。

三、基于非学习者主观成因缩小教育研究方法课程落差的对策

如前所述,教育研究方法课程落差的非学习者主观成因源自教育研究方法的意向性特征,主要表现为教育研究方法课程实施主体所持的个性化教育研究观念。因此,以哲学观为依据和手段展现不同教育研究观念及其关系的全貌,进而统领教育研究方法课程诸要素的统一,可成为缩小教育研究方法课程落差的一条进路。

(一)哲学观展现不同教育研究观念及其关系的全貌

研究方法是从事研究的计划、策略、手段、工具、步骤以及过程的总和,是研究的思维方式、行为方式以及程序和准则的集合[15]5,因而研究方法本身是具有不同层次的。目前学界大致有“三层次说”和“四层次说”两类观点。“三层次说”代表如陈向明认为“研究方法”可从方法论、研究方法或方式、具体的技术和技巧三个层面进行探讨[15]5。“四层次说”代表如克罗蒂(Crotty)认为在形成研究计划或研究设计的过程中有认识论(Epistemology)、理论视角(Theoretical Perspective)、方法论(Methodology)、方法(Methods)四个自上而下的主要构成部分[16]。克雷斯维尔(Creswell)和查克(Clark)(1)“Clark”一般译为“克拉克”,此处采用了引文的译法。则在克罗蒂观点的基础上,提出开展研究包括范式世界观(如认识论、本体论)、理论视角(如女权主义理论、种族主义理论、社会科学理论)、方法论(如民族志、实验法、混合方法)、数据收集方法(如访谈、内容清单、测量工具)四个层次[17]27。尽管学者们对研究方法层次的具体划分有所出入,但考察各层次的实质内涵可知,本体论、认识论、价值论、方法论等哲学观作为最高层次的前提立场深刻影响着其下诸层次研究方法的共识已基本达成。不同教师或许任教不同层次的教育研究方法课程,但其所持不同观念、所用不同术语,究其根本都可追溯至一个共同因素,即他们所持有的哲学观,因为哲学观本质上是一种认同,是无法验证的。正是哲学观的不可验证性,为不同教师研究方法观的百花齐放提供了沃土。但在已发表或出版的期刊论文、著作中,对哲学观进行清晰论述者寥寥无几。在教育研究方法课程中,教师通常也不会对自身或是选用的课程教学材料中隐含的哲学观进行系统地阐述。哲学观作为在教育研究实践和教育研究方法课程中内隐存在的主观性因素,为教育研究方法课程落差的扩大埋下了隐患。教育研究方法课程有意识地让哲学观显现,则可展现不同教育研究观念及其关系的全貌,从而缩小教育研究方法课程落差。

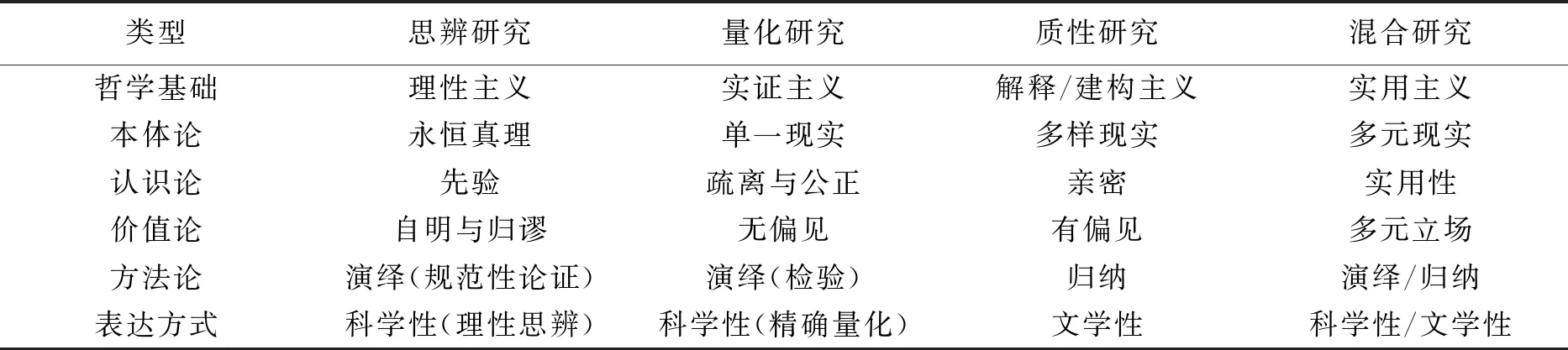

综合考察已有社会研究方法[18]、教育研究方法[19]1-23领域多次再版的经典著作,以及对各类研究方法均有深入研究的学者的重要著作[17]14-36,将教育研究方法的哲学观划分为本体论、认识论、价值论和方法论四个维度。其中,本体论回答“本质是什么”的问题,认识论回答“什么算作知识、如何证明知识主张是合理的、研究者与研究对象间的关系是什么”等问题,价值论回答“价值观起什么作用”的问题,方法论回答“研究过程是什么”的问题[17]29,[20]。参考已有研究对教育研究方法分类的代表性观点[21-22],将教育研究方法分为思辨研究、量化研究、质性研究和混合研究四种类型。考虑到写作也应是教育研究方法课程的重要一环,而不同类型研究各具修辞学特征,结合已有教育研究表达方式的相关研究[23],区分了不同类型研究的语言风格。基于以上步骤,探讨不同哲学观的特点及其对教育研究实践的影响(表1),试图为教育研究方法课程中哲学观的显现提供一定参照。需要指出的是,在应然逻辑上,是哲学基础和哲学观决定了研究类型和表达方式。但为使行文符合阅读逻辑,后续以研究类型为纲进行具体阐述。

表1 不同哲学观的特点及其对教育研究实践的影响

思辨研究以理性主义为哲学基础。理性主义研究者在本体论上认为存在永恒真理。“教育实践是规范性实践,教育实践具有理想的形式,具有应当承当的内在目的,具有应然的形式,具有应当履行的伦理义务,受伦理规范的制约。”[24]教育实践的特性决定了教育研究无法回避规范性问题,而思辨研究与量化、质性、混合研究等实证研究方法的分野,正是在于直面规范性问题,追问和提出正确行动的目的与方式,提出和反思教育行动的普遍原则。理性主义研究者在认识论上认为世界的本质是可知的,并且人有认识世界本质的理性,因而承认人的理性可以作为知识来源,而这种知识显然是应然形式的,金生鈜称之为“规范性知识”。规范性知识是先验的,它不由经验或范例来证明,它指陈事物存在形式的规范、理想、应然的可能性,它可以放置在任何经验环境之中,但却是适用于所有可能世界的,尽管规范性知识与现实存在的现象有冲突[24]。从方法论层面而言,规范性知识由演绎的规范性论证推导得出:基于一个正确的前提,经过正确的推理程序,推理出一个正确的结论。在价值论方面,由于“我们在语言和文化传统中习得了许多规范性真理”,而这种价值观“在我们的心灵中沉淀扎根,成为我们的共识常理,我们运用这些规范性知识表达我们已经接受的道理,并且推理新的道理。如果一项判断,与这些规范性知识或信念不一致,与公理不一致,与自明的真理不一致,我们就能够发现其荒谬性”[24]。故而思辨研究中价值观起自明与归谬的作用。以上论及的哲学观也决定了思辨研究的表达方式是科学性表达,并且语言风格倾向哲学话语的理性思辨[23]。

与思辨研究指向应然层面的问题不同,量化、质性、混合研究等实证研究旨在探讨实然层面的教育问题。量化研究以实证主义为哲学基础。实证主义先后历经经典实证主义、逻辑实证主义和后实证主义三个阶段[25]。经典实证主义在本体论上承认真实世界独立于人类的知识而存在,经验则是获得“确定性”知识的唯一途径;逻辑实证主义研究者在继承经典实证主义特点的基础上,把“可证实性”奉为一切命题的基本纲领,强调“经验性”和“逻辑性”的重要作用[25]。二者“共尊存在一个带有规律性的客观经验世界这个前提”[26],认为“有一种单一的现实,存在于知识的可能性、客观性、经验论和数据之中”[19]7。例如,研究者接受还是拒绝假设。后实证主义则在实证主义的基础上,“考虑到了局限性、前后因果关系,并使用多个理论解释研究发现”[19]7。实证主义研究者在认识论上认为遵照一系列可接受的操作与报告数据的规则,教育研究可以按照与自然科学研究相同的方式来开展。在这个过程中,研究者与研究对象之间的关系是疏离与公正的。例如,研究者利用测量工具客观地收集数据。这也决定了在价值论方面,量化研究追求价值无偏,即研究者尽可能地消除价值观带来的可能偏见。从方法论方面来看,量化研究对现有理论进行检验,故而是演绎的。由于量化研究的开展方式借鉴了自然科学研究,故其表达方式是科学性表达,并且语言风格倾向自然科学话语的精确量化[23]。

质性研究以解释主义和建构主义为哲学基础。解释主义与建构主义研究者在本体论上认为社会现象的构建受到人类心智的影响,研究者的主观兴趣、情绪和价值无可避免地将影响研究过程,从而会影响理论的构建和对社会实在的把握,强调现实的解释与建构具有多样性[19]7。例如,研究者使用引述来展示不同视角。在认识论上,解释主义与建构主义研究者同样“采用系统的步骤、遵循可接受的规则”,但在研究过程中会有研究者的专业判断,而非追求客观。因此,在价值论方面,质性研究“较少强调数据,而较多强调价值和背景”[19]7。例如,研究者尽可能了解参与者的生活背景,积极讨论自身及参与者的偏见和阐释。在方法论层面,质性研究从参与者的视角开始,自下而上形成模式、理论和通则,因而是归纳的。文学性表达是指研究者通过亲历教育活动场景,借鉴文学性写作文体,将教育研究的内容按照相应的原则组合成整体性的成果,使教育研究的表达所使用的语言既不同于日常生活语言,又区别于学科化的话语,从而达到表述教育思想或教育实践的目的[23]。以上论及的哲学观则决定了质性研究的表达方式适合采用文学性表达。

混合研究以实用主义为哲学基础。实用主义不同于实证主义、后实证主义的理论检验导向,也不同于解释主义、建构主义的理论生产导向,强调以问题为中心、以现实世界实践为导向[17]29。而“科学发展史证明,不存在一种绝对的方法,每种研究方法都有它的局限”[27]。因此,实用主义研究者在本体论上认为并不存在理论上绝对的单一现实或多样现实,强调现实的本质是多元的。这种多元现实观“承认外部世界的客观存在,但对存在的研究不能一次完全解决,很难确定哪种对存在的解释更好,认为事物之间存在因果关系,但不能被完全证实”[22],与解释主义、建构主义所强调的多样现实有本质区别。例如,研究者检验假设并提供多元视角。实用主义研究者在认识论上强调实用性,即“根据研究的目的和前后关系因素的需要,可以通过常识和实用性的思考确定最好的方法”[19]7。例如,研究者根据“什么有用”来收集数据。这也决定了在方法论方面会采用演绎、归纳相结合的方式以更好地达成研究目的。例如,研究者运用量化和质性研究方法并加以混合。在价值论方面,研究者也需依具体情况同时持有偏见和无偏见的多元立场。语言风格也视具体需要采取科学性或文学性表达方式。

(二)哲学观统领教育研究方法课程诸要素的内在统一

《周易·系辞》有云:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”道、法、术、器是中国传统哲学探讨事物运行规律及模式常包含的四个层次,道以明向,法以立本,术以立策,器以成事。在教育研究方法体系中,本体论、认识论、价值论、方法论等哲学观可谓之“道”;思辨研究、量化研究、质性研究、混合研究等主要研究方法类型可谓之“法”;规范论证、问卷调查、课堂观察等具体研究方法可谓之“术”;使用具体研究方法时所需的研究工具,如收集数据时所需的量表、调查问卷、课堂观察表等,以及分析数据时所需的编码手册、统计软件,甚至研究者自身,可谓之“器”。所谓“道以成器,器以载道”,通过哲学观为教育研究方法体系立法,可进一步实现教育研究方法课程诸要素的内在统一,从而缩小教育研究方法课程落差。

就课程方面而言,首先应将教育研究方法哲学观课程设为必修学位课程,同时将其前置于教育研究方法课程群,以便帮助学习者打牢根基,为其后续以哲学观统领自身教育研究方法知识体系奠定基础。其次,建议将“形而下”的具体教育研究方法课程全部设为选修课程,在发布选修课程基本信息时,配套发布其哲学观、适用方向等关键信息,实现与教育研究方法哲学观课程的有效对接,帮助学习者明确相关课程与自身哲学观及研究领域的适切性,进而降低课程选择的盲目性。最后,所有课程选用的教材要尽可能对各种教育研究方法持中立态度,必要时可对选用教材及其作者的哲学观进行预先性的简要介绍,阐述可能隐含的偏见。

就教师教学而言,应尽可能让教师任教符合自身哲学观的具体教育研究方法课程。教师任课时也应事先声明自身的哲学观,并对可能传递的刻板印象或偏见有所预测、觉察和控制。事实上,在课堂上秉持公共理性悬置自身在课堂下开展研究的经验,对自身推崇和排斥的研究方法进行客观评价,本身也是认真贯彻落实《新时代高校教师职业行为十项准则》中“潜心教书育人”“遵守学术规范”等准则的应有之义。因为学习者主体有权面向敞开的教育研究方法世界,而非限于某种人为设置的方法壁垒。除此之外,在实际开展具体教育研究方法的教学时,还要与教育研究方法哲学观课程相衔接,向学习者阐明各种具体研究方法本身所隐含的哲学观前提假设。而教育研究方法哲学观课程则可视实际情况,由对各研究方法秉持客观中立态度的教师个人或教师团队完成。