中国相互作用圈视野下的西藏新石器文化

王 蔚,余小洪

(西藏民族大学民族研究院 陕西咸阳 712082)

西藏的新石器文化,因与西藏高原早期人类的来源及扩散、藏族族源、西藏地方和祖国关系史等重要课题有关,向来是考古学、人类学、藏学等领域专家学者以及社会公众关注的话题,相关研究成果已较为丰富。但在既往研究中,多强调周边地区新石器文化对西藏新石器文化的影响,往往忽略了西藏新石器文化也曾对周边地区(尤其是对我国西南地区)新石器文化产生过一定的影响。

著名华裔考古学家、人类学家张光直曾提出,从约公元前4000年起在中国大地上形成了一个“中国相互作用圈”,形成了“最初的中国”。[1](P6)本文基于张光直提出的“中国相互作用圈”理论,讨论西藏新石器文化及其与周边地区新石器文化的交流与互动。

一、西藏新石器文化的分布与类型

一般认为,西藏有卡若文化、曲贡文化、加日塘类型三支新石器文化。随着近十年西藏考古的深入开展,西藏新石器文化的分布与类型有重新梳理的必要性。

(一)西藏新石器文化的分布

西藏新石器文化遗存分布广泛,据现有公开资料披露,共发现至少139处①。其中,昌都市发现遗址3处;林芝市共发现19处,包括遗址6处、石器采集点12处;山南市共发现5处,包括遗址4处、石器采集点1处;拉萨市共发现17处,包括遗址5处、石器采集点12处;日喀则市共发现25处,包括遗址2处、石器采集点23处;那曲市共发现47处,包括遗址3处、石器采集点44处;阿里地区共发现26处,包括遗址1处,其余均为石器采集点。

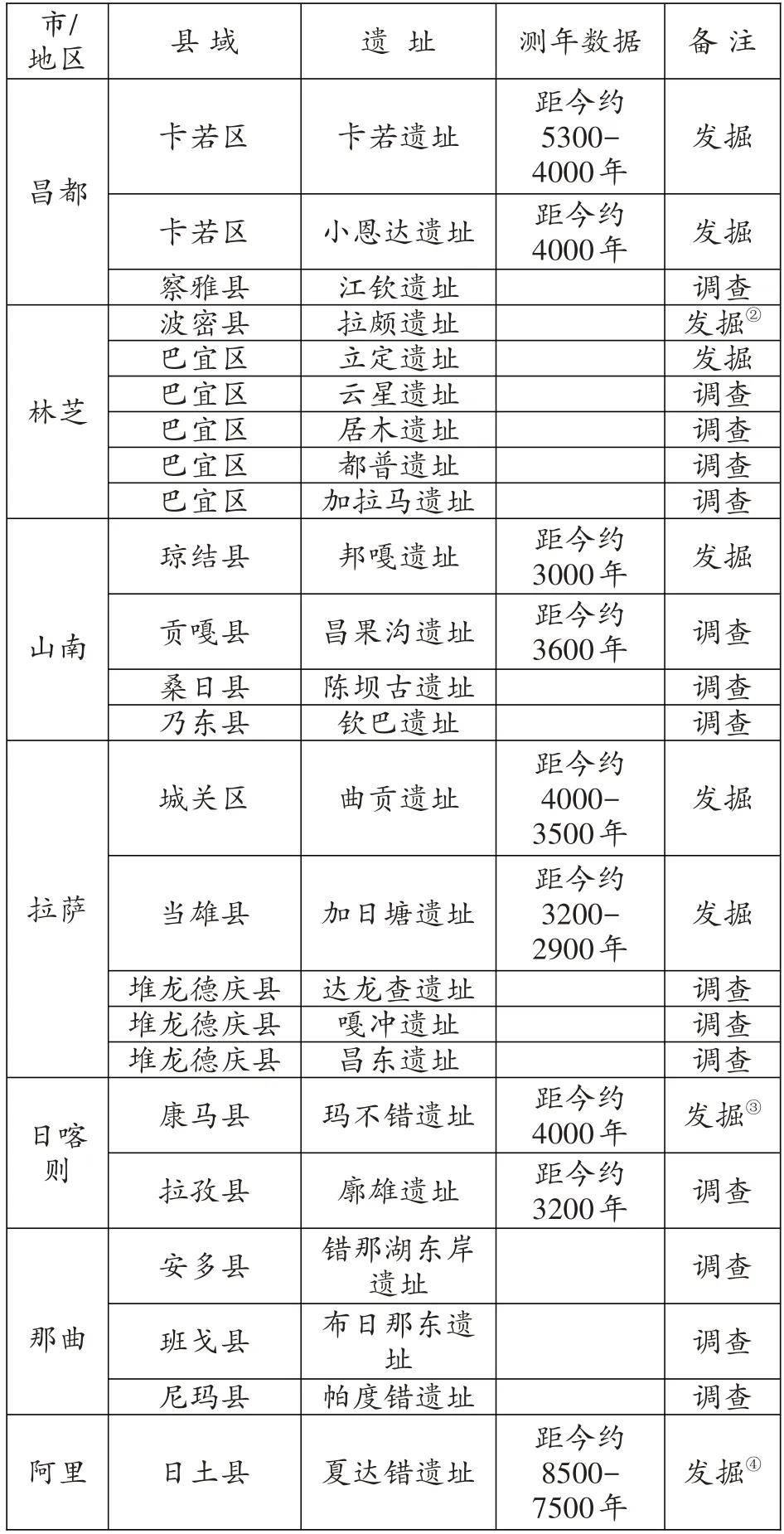

表1:西藏新石器时代遗址

从分布地域来看,西藏东部高山峡谷地区、雅鲁藏布江流域河谷地带多为聚落遗址,西藏西部、西藏北部、西藏西南部地区多为细石器采集点。从遗存包含物来看,西藏新石器文化包括出土陶器、磨制石器、农业遗存的聚落遗址和以采集的细石器为代表的细石器遗存,以及近年新发现的洞穴遗址三大类。需要说明的是,巴宜区立定遗址[2](P1)、波密拉颇遗址、革吉梅龙达普洞穴遗址、札达县格布赛鲁墓地新石器时代遗存的资料尚未正式公布,本文暂不作讨论。

据统计,西藏新石器时代聚落遗址共计20余处,分别为:昌都卡若[3](P1)、昌都小恩达[4](P28-43)、察雅江钦等,林芝波密拉颇、巴宜都普[5](P140-141)、巴宜立定、巴宜云星、巴宜居木、巴宜加拉马等,山南贡嘎昌果沟[6](P1-10)、琼结邦嘎[7](P54-55)、桑日陈坝、乃东钦巴,拉萨曲贡[8](P1)、当雄加日塘[9](P1)、堆龙德庆嘎冲[10](P1-10)、堆龙德庆达龙查、堆龙德庆昌东等,日喀则拉孜廓雄[11](P1)、康马玛不错等,那曲班戈布日那东、安多错那湖东岸、尼玛帕度错等[12](P101-105),阿里日土夏达错等;目前,西藏新石器时代聚落遗址经正式发掘的仅9处,分别为昌都卡若、昌都小恩达、波密拉颇、巴宜立定、琼结邦嘎、拉萨曲贡、当雄加日塘、康马玛不错、日土夏达错。这些聚落遗址年代集中在中国新石器时代晚期,部分遗址主体堆积的年代下限已进入早期金属时代或前吐蕃时代。(见表1)

西藏新石器时代石器采集点共计117处,林芝境内12处石器采集点采集的石器为磨制石器,其余地区的石器采集点采集的多为细石器。近年新发现的洞穴遗址,情况尚不清楚。

(二)西藏新石器文化的类型

由于西藏新石器时代的细石器遗存多为采集品,既往相关研究多属类比推测,多无确切年代可供参考。聚落遗址类遗存多经过科学考古发掘,或有地层依据,或有测年数据,是讨论西藏新石器文化分期与年代最为可靠的材料。故我们讨论西藏新石器文化,主要是讨论出土陶器、磨制石器的聚落遗址。

一般认为,卡若文化、曲贡文化、加日塘类型三支考古学文化(类型),[13](P75-80)分别代表藏东高山峡谷类型、拉萨河谷类型(从日喀则宗山遗址博物馆陈列的几件采集陶器来看,曲贡文化可能在年楚河流域也有分布)、拉萨河谷向藏北高原过渡地带类型。近来,夏格旺堆提出康马玛不错遗址是一处湖滨渔猎文化遗址,不同于西藏新石器时代的其他文化遗存,初步认定是一种全新的西藏新石器时代考古学文化类型③。本文同意这一看法,暂称之为玛不错类型。

波密拉颇遗址、拉孜廓雄遗址、日土夏达错遗址、噶尔县丁仲胡珠孜[14](P77-89)及梅龙达普等洞穴遗址,也可能代表一批新的类型,但资料未公布或资料稀少,本文暂不讨论。

二、西藏新石器文化的分期与年代

本文主要根据卡若文化、曲贡文化、加日塘类型的分期成果,再结合其他资料,讨论西藏新石器文化的分期与年代。

(一)卡若文化、曲贡文化的分期与年代

目前,关于卡若遗址、曲贡遗址的分期意见并不一致,下文分别讨论:

1、卡若文化的分期与年代

关于卡若文化的分期,有两种意见:

第一种意见,《昌都卡若》报告根据卡若遗址地层关系和遗存特征,认为卡若文化应分为早、晚两期,早期年代为距今约5300-4300年前后,晚期年代为距今约4000年前后。[3](P150)

第二种意见,认为卡若文化应分为早、中、晚三期。王仁湘认为卡若文化的下限不晚于公元前2400年,上限达到公元前3340年,年代跨度在距今5300-4300年之间,延续达1000年左右。[15](P65-76)石应平认为:“早期的年代范围约在距今5300年前或更早;中期约在距今5300-4400年之间;晚期约在距今4400-4200年之间。”[16](P77-89)王仁湘与石应平的看法基本相同,故霍巍认为:“划分为早中晚三期更为科学合理一些,王仁湘和石应平先生提出的建议值得加以重视和采纳。”[17](P20-29)陈苇进一步认为:“卡若文化自早至晚可分为三期五段,年代距今5300-4100年。”[18](P279)

综合来看,将卡若文化分为早、中、晚三期更为合适。

2、曲贡文化的分期与年代

关于曲贡文化的分期,有两种意见:

第一种意见,《拉萨曲贡》认为:“曲贡文化”仅指该遗址的早期遗存,其年代被大致推定在距今4000-3500年左右[8](P219)。《拉萨曲贡》未做进一步分期。

第二种意见,西藏自治区文物保护研究所陈祖军基于曲贡遗址早期遗存,着重对出土陶器进行了分析,根据陶器组合及器物演变规律,结合测年数据,将曲贡文化划分为两期三段:第一期,包括曲贡遗址第3层下遗迹、4层及4层下遗迹,年代为公元前1740-1460年,其中第一段包括4层及4层下遗迹,第二段包括第3层下遗迹,两段间相差约280年。第二期,包括曲贡遗址第3层,即第三段,年代为公元前1520-1320。[19](P26-35)

一般认为贡嘎昌果沟遗址、琼结邦嘎遗址和堆龙德庆县达龙查遗址、嘎冲遗址、昌东遗址都属于曲贡文化。其中,昌果沟遗址测年为距今3600年左右[6](P1-10),当处于曲贡文化第二期。但琼结邦嘎遗址2015年度发掘资料显示邦嘎遗址早期遗存的主体堆积可能不属于曲贡文化。

综合来看,曲贡文化分为早、晚两期更为合适。

(二)西藏新石器文化的分期与年代

西藏新石器文化遗存中,至少9处遗址有测年数据(见表1),测年标本主要为木炭,少量为植物、动物标本。

从测年数据来看,夏达错遗址年代最早,卡若文化、玛不错类型、曲贡文化、加日塘类型次之。

根据文化面貌,结合测年数据来看,西藏新石器文化大体可分为四期:第一期,包括夏达错遗址,年代在距今约8500-7500年前后;第二期,包括卡若文化、玛不错类型,可分为早、晚两段:早段,卡若文化早、中期遗存,年代在距今5300-4300年前后;晚段,卡若文化晚期遗存、玛不错类型,年代在距今4000年前后;第三期,包括曲贡文化,可分为早、晚两段:早段,曲贡文化一期遗存,年代在距今约3750-3500年前后;晚段,曲贡文化二期遗存,年代在距今约3500-3300年前后;第四期,包括加日塘类型,年代在距今3000年前后。

第一期,发现有磨制石针等少量器物,仅分布在西藏西部。

第二期,早段主要分布在西藏东部地区,出现了形态较为成熟的磨制石器,穿孔石刀等工具可运用在粟作农业生产活动中,采取混合经济策略,采集渔猎所占比重仍较高;聚落形态成熟,布局较为完善,半地穴房屋、石砌房屋先后出现;陶器多为平底器,不见三足器,双兽体陶罐十分珍贵,流行三角折线纹,还可见彩陶,陶器风格与甘青、川滇地区新石器时代马家窑文化、新光文化、大墩子文化等有诸多相似之处。晚段,分布在雅鲁藏布江流域河谷地带,如康马玛不错等(林芝境内的新石器时代遗址可能属于本期晚段)。

第三期,主要分布在雅鲁藏布江流域河谷地带,以曲贡文化为代表。这一时期,大量磨制石器出现,石磨盘、石磨棒等运用在食物加工领域,农业经济所占比重较大,粟作农业、青稞种植较为常见;聚落形态不甚清晰;陶器多为圜底器,不见三足器,陶器器表多为磨光黑陶,十分精美,代表了西藏新石器时代陶器制作技术的最高水平。拉孜廓雄遗址应属于本期。

第四期,以加日塘类型为代表,可能还包含邦嘎遗址早期遗存。年代在距今3000年前后,部分遗存的下限已进入前吐蕃时代(早期金属时代),广泛分布于西藏高原。这一时期,季节性游牧遗存大增,阿里丁东遗址也应属于此类。这类季节性游牧遗存的年代下限,尚难以确定。

此外,近年在札达格布赛鲁墓地发现有公元前1600年前后的遗存,与第三期的年代较为接近,不过遗憾的是发掘资料尚未正式公布。

我们相信,随着西藏田野考古工作的不断深入,西藏新石器时代的考古学文化类型会更为丰富,文化序列更为完善,年代更为准确。

三、中国相互作用圈视野下的西藏新石器文化

西藏新石器文化,与以甘青地区为代表的黄河流域、以川滇地区为代表的长江流域新石器文化,都有较多共性,说明西藏新石器文化是中国相互作用圈的一部分。

(一)西藏新石器文化是中国相互作用圈的一部分

磨制石器、陶器、农业遗存的出现,向来是作为识别新石器文化的标志物。西藏新石器时代的磨制石器,多为通体磨制,石器多就地取材,为制作石质复合工具,往往在石器上穿孔,以缚竹木柄部。磨制石器在卡若文化数量较少,到曲贡文化数量急剧增加。农业生产工具包括石铲、石锄、石镰、石刀、石磨盘和磨棒等,其中曲贡文化出现了大量石磨盘和磨棒;武器或狩猎工具类包括石矛、石镞等;竹木加工工具有石斧、石锛、石凿等。这些特征与中国其他地区新石器文化的磨制石器基本相同,都流行磨制精美的石器,磨制石器主要与农业生产有关。

西藏新石器时代的陶器,在卡若文化、曲贡文化数量都较多。陶器制作经过陶土加工(筛选、淘洗、加入羼合料)、制胚成形(手制、模制、轮制)、修饰施纹(表面磨光、涂施色衣、饰纹绘彩)、烧制成器(红、灰、黑、白陶)等程序。卡若文化、曲贡文化都不见三足器陶器,卡若文化多为平底器,曲贡文化新见圈足器。两支文化陶器盛行表面磨光、涂施色衣、饰纹绘彩等装饰,其中以卡若文化彩绘陶器、曲贡文化磨光黑陶最具代表性。这些特征与甘青、川滇地区新石器文化的陶器基本相同,陶器器形成熟,装饰精美,主要是与日常生活用具密切相关。

西藏新石器时代的农业,流行粟作农业,同时还可见黍、青稞等栽培作物,饲养家猪等,情况和黄河流域、川滇地区新石器文化的农业相同。

西藏新石器时代的聚落,已形成一定的规模。卡若文化早期多为半地穴式建筑,晚期出现了十分发达的石砌建筑,这种石砌建筑在中国新石器时代晚期考古学文化中十分罕见,体现出聚落布局、规划成熟,区划功能清晰,建筑技术较为先进。加日塘类型为一季节性游牧遗存,与内蒙、新疆等地游牧遗存较为相似。

这些特征与中国其他地区的新石器文化基本相同,而与南亚、中亚新石器文化遗存差异显著。说明西藏新石器文化具有中国新石器文化的“共性”特征,西藏新石器文化是中国相互作用圈的一部分。

韩建业认为:卡若文化的“文化特征同样与川西北地区马家窑文化马家窑类型存在关联”“或者卡若文化就是青海东部和川西北地区马家窑文化共同西向推进并与当地无陶文化融合的结果”[20](P126),青藏高原的卡若文化属于早期中国文化圈的古国时代。韩建业的看法进一步说明了西藏新石器文化是中国相互作用圈的一部分。

(二)西藏新石器文化与周边地区新石器文化的相互影响

西藏高原并不是一座文化“孤岛”,考古发现反映西藏新石器时代考古学文化与周边地区新石器文化有着紧密的联系,并相互影响。

1、周边地区新石器文化对西藏新石器文化的影响

讨论周边地区新石器文化对西藏新石器文化的影响,始于《昌都卡若》。《昌都卡若》在第五章第二节“卡若文化与我国其他地区原始文化的关系”中专门讨论了这一问题,认为:“卡若文化与马家窑、半山、马厂等文化在时代上基本是平行的,它们在文化内涵上的相似性,可能是因其有共同的渊源,或是互相影响的结果。其中有些文化因素,或许是来自黄河上游地区。”[3](P153)《昌都卡若》还明确提出卡若遗址中一侧嵌石刃的骨刀梗“是古代西藏地区接受了北方文化影响的一个佐证”“卡若文化的粟米,很可能是从马家窑等文化传播而来”,细石器则“明显有北方草原民族的风格”。[3](P152-153)《昌都卡若》推测西藏的原始居民有两种因素:一种是土著民族,另一种是从北方南下的氐羌系统的民族,进而推测卡若文化是一种吸收了西北氐羌系统文化而发展起来的土著文化。[3](P155)

卡若文化与甘青地区马家窑文化的关系十分密切,在打制石器、磨制石器、陶器(器形、纹饰、彩陶)、房屋建筑等方面有许多相似之处,卡若遗址的发掘者童恩正、冷健之后重申了这一看法[21](P51-58、63),发掘者侯石柱明确提出“卡若人从黄河走来”[22](P52-55)的观点也值得格外重视。汤惠生认为:“通过童恩正的比较研究,我们看到甘青地区马家窑文化对卡若文化的影响是显而易见的”,还认为与克什米尔地区新石器文化的关系紧密,卡若遗址和布尔扎洪遗址是梅尔伽赫文化在不同地区的发展。[23](P11-31)陈苇认为:“卡若文化地处澜沧江上游,并非一支孤立的文化”“与西北马家窑文化有着某些联系”“推测卡若文化与宗日遗存之间的联系远大于与马家窑文化之间的联系”。[18](P279)

曲贡文化与周边地区新石器文化的直接联系不多,但《拉萨曲贡》报告提及:“云南西北的宾川白羊村史前遗址,出土的陶器见到较多圜底器,这些都是与曲贡文化较为接近的因素。”“与曲贡文化更为密切的,还是卡若文化。”[8](P219-222)曲贡文化曾发现青铜箭镞一枚,陈祖军认为:“曲贡遗址早期遗存发现的青铜箭镞,属于铸造成熟的小型青铜器,但不是源自本地。”[19](P26-35)陈祖军的看法十分独到中肯,我们表示认同。这一时期,西藏周边地区已出现一些铸造成熟的小型青铜器,以甘青地区马家窑文化、齐家文化,中原地区陶寺文化、二里头文化为代表。曲贡文化大体上与齐家文化同时,且距齐家文化分布区更近一些,故曲贡遗址这件小型青铜箭镞的铸造技术来自甘青地区的可能性较大,但其可能是在拉萨本地铸造,嘎冲遗址曾发现有铸造痕迹。

随后,有关学者多根据西藏新石器文化中的彩陶、粟、麦、海贝、半月形穿孔石刀、玉石器等典型遗存,从不同角度讨论甘青、川滇以及克什米尔地区新石器文化对西藏新石器文化的影响,关于彩陶、粟、半月形穿孔石刀的讨论最为丰富。其中粟是经黄河上游的甘青地区,向西南山地流播,进而在西藏高原得以广布,雅鲁藏布江腹地曲贡、昌果沟、邦嘎三处遗址也陆续发现粟,说明粟在西藏境内的传播途径是经藏东折向雅鲁藏布江展开的。粟在卡若文化中得到成功栽培后,逐渐从藏东地区向高原腹地传播,使之成为西藏新石器时代种植地域最广、栽培时间最长的农作物。粟在西藏高原的广泛种植,是周边地区(以甘青地区马家窑文化为主)新石器文化对西藏新石器文化产生深远影响的最佳例证。

2、西藏新石器文化对周边地区新石器文化的影响

西藏新石器文化对周边地区新石器文化也产生过一定的影响。童恩正[24](P9-19)、霍巍[25](P102-107)、石硕[26](P10-25)等注意到克什米尔河谷布鲁扎霍姆(Burzahom)新石器时代遗址中发现的半地穴式房屋、穿孔石刀等文化因素,与卡若遗址相似,这当是卡若文化影响至西藏腹地曲贡文化后,进一步西传的结果。

卡若文化对川滇地区的新石器文化也曾产生过一定的影响,《昌都卡若》提出“在澜沧江以东、川西高原、滇西北横断山脉区域的诸原始文化中,可追见卡若文化的部分因素”,进一步提出“这一地区新石器时代文化的共同特征是:石器有长条形石斧、石锛和刃开在弓背部的半月形石刀;陶器都为夹砂陶,其纹饰为绳纹、刻划纹、压印纹和剔刺纹为主,器形中缺乏三足器;房屋建筑有木骨泥墙房,早期为圜底式或半地穴式,后期出现了地面建筑。这也许意味着它们都属于古代中国西南地区一个大的文化系统中的不同分支。”[3](P151-152)

具体而言,卡若文化双联罐F9:46对大渡河中游四川汉源大窑石棺墓双联罐的影响是显而易见的。通过比较西藏、四川、甘青地区早期双联罐的器物形态和陶器制法,可以看出卡若遗址出土的双

联罐F9:46与四川汉源大窑石棺墓[27](P3-4)出土的双联罐最为接近;卡若遗址双联罐F9:46与甘青地区半山—马厂文化双联罐宁夏固原红圈子89:9、兰州沙井驿[28](P340)及四川礼州双联罐BM3:13[29](P443-456)的差异十分明显。(图1)

西藏、云南、川西南地区新石器时代陶器流行衬花[30](P33-40)(或称为磨花、磨光)工艺,衬花工艺与彩陶关系密切已成共识,目前川西高原发现彩陶的最南界在大渡河中游地区,且彩陶数量较少,而卡若文化出土了相对较多的彩陶。再考虑前文提及的卡若文化双联罐F9:46曾对大渡河中游四川汉源大窑石棺墓双联罐产生过重要影响,我们推测川滇藏地区新石器时代流行的衬花工艺,卡若文化是其重要的源头之一。

卡若文化中晚期的石砌建筑十分发达,稍晚的大渡河中游丹巴罕额依遗址第二期也开始流行石砌建筑。鉴于卡若文化时代略早、文化更发达,结合前文提及的卡若文化对大渡河中游地区曾产生过一定程度的影响,我们推测丹巴罕额依遗址的石砌建筑技术可能也曾受到卡若文化的某种影响。

目前,边疆民族地区考古工作开展得较少,卡若文化对周边地区新石器文化影响的考古证据还不是十分丰富,相信未来会有更多相关证据。需要说明的是,西藏与周边地区新石器文化的交流与互动,某一阶段或有先后、主次,某一阶段或是平行、对等的,但目前的资料还难以支撑这方面的深入讨论。

结语

西藏新石器文化分布广泛,东部高山峡谷地区、雅鲁藏布江流域河谷地带多为聚落遗址,西部、北部、西南部地区多为细石器采集点,形成了卡若、曲贡、加日塘、玛不错等文化类型,是高原古代先民物质文化和精神活动形象化资料的呈现,丰富了西藏早期文化的内涵。

西藏新石器文化与以甘青地区为代表的黄河流域、以川滇地区为代表的长江流域新石器文化,都有较多共性,说明西藏新石器文化是中国相互作用圈的一部分。西藏史前文化对川滇地区、克什米尔地区的新石器文化也曾产生过影响,说明西藏并非仅仅是文化的“接受者”,同时也是文化的“馈赠者”。

[注释]

①据《西藏自治区文物志》《中国文物地图集西藏自治区》等统计。

②2021年对波密拉颇遗址进行了发掘。

③2022年1月13日国家文物局“考古中国”重大项目重要进展工作会,通报了康马玛不错遗址的情况。

④2020年对日土夏达错遗址进行了发掘。