完全腹腔镜下右半结肠癌切除术后回结肠吻合的研究现状与相关争议

王少杰,黄平

南京医科大学附属逸夫医院肛肠外科 江苏南京 211100

国际癌症研究机构(IARC)2020年的统计数据显示,结肠癌的新增病例占比及新增死亡病例占比均位于恶性肿瘤的第五位[1]。目前,对于结肠癌的诊治仍强调以早期诊断和手术治疗为主。自1991年Jacobs等[2]首次将腹腔镜技术引入到右半结肠切除术中以来,以腹腔镜手术为代表的微创技术在结肠癌治疗中的应用得到了快速发展。多项研究显示,在相同条件下,相对于传统开放手术而言,采用腹腔镜手术的术中出血量更少,术后恢复更快,手术相关并发症的发生率更低,且两者5年生存率相近[3-5],确定了腹腔镜手术在结肠癌治疗中的地位。在结肠癌手术中,消化道重建是整个手术的关键点与难点,且与患者的术后并发症及预后等情况密切相关,这也一直是外科医师的研究热点。其中,腹腔镜下右半结肠癌手术分为腹腔镜辅助右半结肠癌切除术(laparoscopic assisted right colectomy,LARC)和完全腹腔镜下右半结肠癌切除术。前者常通过在腹壁作一辅助切口将肠管拖出体外进行吻合,而后者则完全在腹腔内完成消化道重建。本文结合国内外研究现状及笔者团队的临床实践,围绕完全腹腔镜下右半结肠癌切除术后消化道重建当中相对成熟的完全腹腔内回结肠吻合(intracorporeal ileocolic anastomosis,IIA)的研究现状与相关争议进行阐述,与同道交流。

1 回结肠吻合方式的发展

早期开放右半结肠癌术中行回结肠吻合多采用手工端端缝合,伴随着管状吻合器、直线切割闭合器等吻合器械的发展,考虑到回肠与结肠的口径差异,部分情况下难以行端端吻合,外科医师们又开展了端侧吻合、侧侧吻合等沿用至今的回结肠吻合方式。其后随着手术微创理念的发展,尤其是腹腔镜手术的出现,使得外科医师们致力于研究能够实现完全腹腔内完成的吻合方式,IIA首次报道见于1992年[6]。2003年,Casciola等[7]对27例患者行完全腹腔镜下右半结肠切除术(包括2例良性疾病和25例恶性疾病)及IIA,结果表明该方法安全可行,具有术后疼痛轻、住院时间短等优势。至此,因其能够减少肠管游离程度,减轻肠管与系膜的扭转,无皮肤切口等优点而被外科医师们熟知。然而,在相当一段时间里,由于此种方式操作难度较大,手术所需时间较长,以及相关无菌原则、无瘤原则的实施尚未得到证实,IIA并没有在很大程度上替代腹腔外回结肠吻合(extracorporeal ileocolic anastomosis,EIA),在手术方式上仍以LARC为主流。近年来,随着微创理念的进一步发展,如经自然腔道取标本手术(natural orifice specimen extraction surgery,NOSES)的提出,加之腹腔镜技术的推广普及以及肠道吻合器械的发展,完全腹腔镜下右半结肠切除术以及IIA再一次进入外科医师们的视野。2016年,Abrisqueta等[8]报道了对173例右半结肠癌患者行IIA的效果,该研究结果显示IIA术后因吻合口裂开而需再次手术的发生率仅为5.2%,表明IIA是一种安全可行的吻合方式。我国学者对108例右半结肠癌患者行IIA,其中52例采用重叠三角吻合,56例采用改良三角吻合,术中平均吻合时间分别为 (15.7±2.3) min和 (18.6±3.6)min,在所有患者中,术后仅1例发生腹腔感染,并无其他严重并发症发生[9]。

2 IIA的主要方式

目前,IIA主要按照吻合方向与两侧肠管蠕动的关系分为逆蠕动侧侧吻合法和顺蠕动侧侧吻合法。

2.1 逆蠕动侧侧吻合

逆蠕动侧侧吻合法也被称为“功能性端端吻合法”(functional end-to-end anastomosis,FETE法)[10],最早由Steichen[11]在1968年提出并借助直线切割闭合器在腹腔外首次完成。其主要操作步骤为:游离肠管完毕并移除标本后,牵拉远端回肠靠近横结肠断端,使两侧断端位于同一方向;分别于两侧肠管距断端约8 cm处对系膜侧作一约1 cm小切口;将直线切割闭合器钉仓置入两侧肠腔,此时需注意避免夹入肠系膜,调整完毕后激发切割闭合器即可闭合对系膜侧肠管,对于肠管共同开口可采用闭合器闭合或手工缝合闭合。

一项单中心的随机单盲试验曾将140例右半结肠癌患者分为腹腔外逆蠕动侧侧吻合组和完全腹腔内逆蠕动侧侧吻合组这两组进行比较,每组各70例,结果显示完全腹腔内吻合比腹腔外吻合消耗的手术时间更长,但术后消化功能恢复得更早,麻痹性肠梗阻等术后并发症发生率更低[12]。在另一项关于右半结肠切除术的对照试验中,将191例右半结肠肿瘤患者分为完全腹腔内逆蠕动侧侧吻合组与腹腔外逆蠕动侧侧吻合组(腹腔内吻合组vs.腹腔外吻合组:91vs.100),并对两种吻合方式进行比较,结果显示完全腹腔内逆蠕动侧侧吻合组的术后并发症总发生率更低(腹腔内吻合组vs.腹腔外吻合组:18.7%vs.35%),同时手术部位感染率亦更低(腹腔内吻合组vs.腹腔外吻合组:4.4%vs.14%)[13]。在一项倾向性评分匹配队列研究中,旨在比较腹腔镜下右半结肠切除术后IIA(腹腔内吻合组)相比EIA(腹腔外吻合组)是否在降低手术部位感染率方面具备优势,在每组各纳入分析的195例患者中,结肠癌均占大部分(超过70%),结果显示腹腔内吻合组吻合所需时间更短【腹腔内吻合组vs.腹腔外吻合组:(21±5.2)minvs.(26±7.5)min】,两组手术部位感染率相近(腹腔内吻合组vs.腹腔外吻合组:1.0%vs.4.6%),且两组术后吻合口漏、术后出血、结肠缺血、肠梗阻等发生率相近[14]。

2.2 顺蠕动侧侧吻合

顺蠕动侧侧吻合由Tewari等[15]于2005年首次报道应用于回结肠吻合,也有学者称其为Overlap法[16]或重叠三角吻合[17],目前仍缺少统一的命名及规范,其主要操作步骤为:游离肠管完毕并移除标本后,拉拢两侧肠管断端,使其顺着蠕动方向平行放置,两侧断端位于相反方向,其后在远侧肠管断端对系膜侧作一长约1 cm小切口,将直线切割闭合器钉仓从小切口与近侧肠管的全开口置入,调整位置,使两侧肠管对系膜侧相对,激发闭合器即可闭合对系膜侧肠管,之后以闭合器闭合两侧肠管共同开口,辅以手工加固缝合亦可。

2016年,有学者报道了85例右半结肠癌患者行回结肠吻合术的临床疗效,其中56例采用了完全腹腔内顺蠕动侧侧吻合方式,29例采用了腹腔外顺蠕动侧侧吻合方式,结果显示相对于腹腔外吻合而言,完全腹腔内吻合所需时间更短,术中出血量更少,术后恢复更快[18]。一项单中心的随机双盲试验对IIA组和EIA组情况进行了比较,每组各70例,其中IIA组采用顺蠕动侧侧吻合(使用吻合器),EIA组顺蠕动侧侧吻合占67%(该组51%的患者使用吻合器),结果显示IIA组术后胃肠功能恢复更快、术后疼痛程度更轻,两组手术时间、并发症发生率、术后住院时间等指标比较差异均无统计学意义[19]。亦有学者基于195例行右半结肠切除术的患者资料进行分析(纳入患者主要为右半结肠癌患者,占总人数的58%),并将完全腹腔内顺蠕动侧侧吻合与腹腔外逆蠕动侧侧吻合的情况相比较,结果显示前者吻合口漏发生率有下降的趋势,两者术后住院时间、术后肠道功能恢复时间等指标结果相近[20]。

3 IIA的技术要点

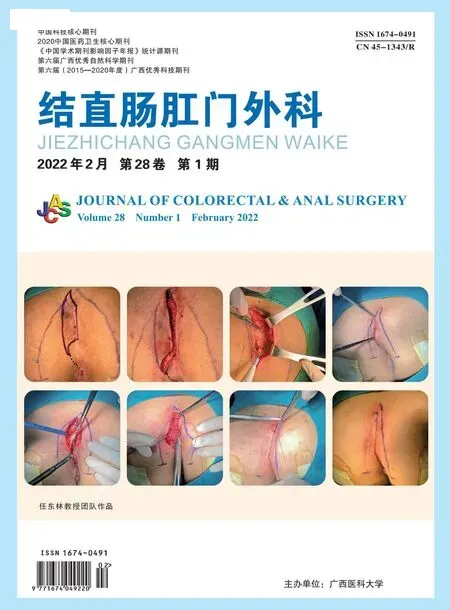

上述两种吻合方式在完全腹腔镜下右半结肠癌切除术中均有应用,笔者所在团队近年来亦开展多台完全腹腔镜下右半结肠癌切除术,基于团队经验对于完成完全腹腔镜下回结肠吻合的具体技术要点进行了总结:(1)术者应当具有丰富的腹腔镜手术经验,熟练操作各种器械,同时要求操作助手及扶镜助手默契的配合。(2)患者术前应做充分的肠道准备,术中应注意无菌、无瘤原则,以碘伏棉球消毒肠腔,离断标本后以塑料保护套取出。(3)术中游离时应明确肿瘤所在位置,准确判断肠管离断的位置,从而保护血管弓,保护吻合口的血供,避免相关并发症发生。(4)行切割闭合器闭合时,应行对系膜侧吻合,注意避免夹入脂肪组织等影响吻合口愈合。(5)完成吻合后应视情况对残端进行包埋处理,对于吻合口出血可在腹腔镜下行手工加固缝合。有报道显示行残端包埋后可减少吻合口残端漏等情况的发生[21]。(6)吻合完成后应判断吻合口张力,如肠管存在悬空并未匍匐等情况可视为吻合口张力过大,可适当扩大游离范围,避免吻合口漏的发生。

4 两种完全腹腔内侧侧吻合方式的相关争议

对于完全腹腔内逆蠕动侧侧吻合与完全腹腔内顺蠕动侧侧吻合这两种方式在吻合所需时间,术后肠道功能恢复情况,术后短期及长期并发症的发生率等方面的优劣,目前亦尚有较多争议[22-25]。有学者认为,顺蠕动侧侧吻合对系膜长度要求较逆蠕动侧侧吻合低,可以减少术中肠管游离的长度,从而降低吻合口张力,减少术后并发症的发生[26],但这一观点尚缺少大样本对照试验的验证。有学者基于解剖学角度提出在行顺蠕动侧侧吻合时回肠系膜常需要扭转一定的角度,这在行回肠—横结肠吻合时尤为明显,相关报道结果显示腹腔外吻合后肠系膜扭转比例达到了3.5%[27]。一项纳入13个研究共611例行完全腹腔镜下右半结肠切除术患者的荟萃分析结果显示,顺蠕动侧侧吻合与逆蠕动侧侧吻合在肠系膜损伤发生情况方面并无差异[28]。亦有学者基于回盲瓣调节肠道运输方向的理论认为,在右半结肠切除术中,回盲瓣缺失使回结肠菌群移位,导致患者术后发生慢性腹泻等相关并发症发生率上升,而逆蠕动侧侧吻合在解剖学上建立了一种新的“瓣膜”,可以一定程度上替代回盲瓣的功能,在患者的长期预后方面或有相对优势[29-31],但相关研究尚在进行中。对于逆蠕动侧侧吻合与顺蠕动侧侧吻合的临床应用效果,仍需要更为深入的临床研究进一步探讨。

5 小结与展望

目前IIA的方式选择多依靠切割闭合器完成顺蠕动侧侧吻合或逆蠕动侧侧吻合,但关于IIA的具体优势尚存在一定争议,学术界已意识到了这一困境,当前已有学者开展了有关完全腹腔镜下右半结肠癌切除术后消化道重建方式的进一步研究,如西班牙一项计划纳入1 200例患者的前瞻性多中心队列研究(NCT03650517),这项研究同时纳入了包含机器人手术在内的多项手术方式,以手术疗效为主要观察指标(伤口感染及术后并发症),并将肿瘤学结果、手术时间、术后恢复情况等作为次要观察指标[32]。RICART研 究 (NCT03862781) 及 INEXA研 究(NCT03130166)[33]同样将机器人手术纳入研究范围探索其对IIA的影响。相信随着这些研究结果的发表,将为IIA的可行性及适用条件提供更高级别的证据支持。此外,应用于肠道吻合的其他技术已见报道,如记忆金属加压吻合[34]、利用射频组织焊接技术进行肠道吻合[35]等,学者们就这些技术开展了相关的研究以论证其可行性[36-39]。在我国,有着许多高质量的医学研究中心,人口基数庞大且结肠癌病例数较多,但在结肠癌微创外科的诊治上仍需要不断完善相关的研究经验和提出规范的循证医学证据。笔者相信,随着结肠癌微创外科的不断开展,手术耗材、吻合器械的不断发展及治疗新技术的出现,更充分、更高级别的证据将被提出,这将有助于我们建立标准化的腹腔镜结肠癌切除术治疗方法,规范术中消化道重建方式的选择,从而为更多的结肠癌患者带来福音。

利益冲突声明 全体作者均声明不存在与本文相关的利益冲突。