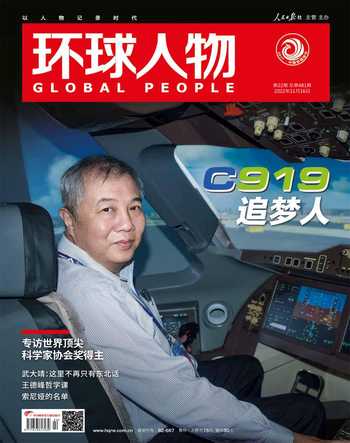

会“飞”的总设计师

冯群星

2017年5月5日,C919在上海完成首飞。飞机降落后,吴光辉(左)和首飞机长蔡俊拥抱在一起。

“首架国产大型客机C919即将于12月交付。”“国产大飞机C919获签300架订单。”近来,人们期盼已久的国之重器C919干线飞机(后文简称C919)好消息不断,次次都冲上热搜。

这不禁让人想起5年前的春天,C919首飞成功,举国为之欢庆。那一天,C919总设计师吴光辉罕见地红了眼眶。事后面对媒体,每每被问及如何走上飞机设计之路时,他的思绪都会飘向1978年的一个冬夜,在武汉的乡村,刚满18岁的少年收到了大学录取通知书……

在中国大飞机和C919的研制之路上,每位参与者都是一部鲜活的历史书。而中国工程院院士吴光辉这本书,开篇很早,也更加厚重。书里记录的,是一位航空人面对国家重托,不断坚韧跋涉的故事。

为什么叫C919?吴光辉说过:“C是China 的首字母,也是中国商用飞机有限责任公司(后文简称中国商飞)COMAC的首字母,同时还有一个寓意,就是我们立志要跻身国际大型客机市场,要与Airbus(空中客车公司)和Boeing(波音公司)一道在國际大型客机制造业中形成ABC并立的格局。”后面的第一个“9”寓意天长地久,“19”则代表最大载客量为190座。

C919首飞那天,天气条件并不好,阴沉,铅灰色的云层覆盖天空,能见度不理想。那架有着蓝绿色涂装、尾翼标着“C919”字样的庞然大物,从上海浦东机场的第四跑道腾空而起,冲向了茫茫的天际线。

1小时15分钟过去了,时针指向2017年5月5日15时15分。临时搭建的地面观礼台上,聚集着4000多人。吴光辉就站在人群中,紧盯着飞机消失的方向,双手紧握着对讲机。突然,他一抬手,大喊道:“我看到了!来了!”

人群顿时沸腾起来,顺着吴光辉的手指看过去,只见雾蒙蒙的天空上,一个小点正逐渐变大。很快,飞机的轰鸣声越来越清晰。观礼台上开始有欢呼声传出,但吴光辉没有放松下来。“反推,反推。”他轻声念叨:“飞机落地以后,要把反推力装置打开。如果装置打开了,加上刹车能刹住,这个飞行就没有任何问题。”

15时19分,冲出云层的C919平稳而流畅地擦着地面着陆,完成了一次堪称完美的首飞。舱门缓缓打开,吴光辉小跑着跃上舷梯,和首飞机长蔡俊紧紧地拥抱在一起。良久,他回过身,对舷梯下的“长枪短炮”比出了一个“V”形手势——那颗悬着的心,总算落地。

随着C919首飞成功,吴光辉的名字逐渐为公众所熟知。其实在此之前,他已担任过多个飞机型号的总设计师。担任预警机总设计师时,他切实体会到,“总设计师,就是要承担责任”;担任ARJ21支线飞机(后文简称ARJ21)总设计师时,他更是以“能解决问题”闻名于整个团队。

ARJ21,中文名“翔凤”,是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机,被视为C919的探路者。

新华社记者在《一个国家的起飞 : 中国商用飞机的生死突围》一书中写到这样一个细节:在ARJ21的总装现场,只要吴光辉出现,任何问题都可以报到他那里。很多时候,现场工程师甚至会直接把吴光辉拉去看问题。吴光辉经常一言不发地听完工程师的意见,然后现场点将,把相关设计人员一个个叫过来,告诉他们应该如何解决问题。就连一名普通的装配工人都知道,吴光辉从来都不会把问题推给别人,有情况找他,“是最快速而有效地解决问题的途径”。

2008年5月11日,为了实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目,中国商飞成立。吴光辉被任命为C919总设计师,面对的新问题和新挑战更是层出不穷。

C919首飞前,曾在浦东机场进行长达数月的地面试验。吴光辉基本上每天都在现场,以便及时掌握试验情况,协调解决出现的问题。有时候熬得晚了,他就住在试验基地的宿舍里。

2017年2月初,飞机在滑行试验结束后出现了一些问题。当晚,吴光辉和机务保障人员一起排障。机库四面透风,凛冽的寒意冻得年轻人都直打哆嗦。大家劝吴光辉先回去休息,他不管,披着军大衣蹲守在飞机旁。凌晨3点,问题解决了,吴光辉才回去打个盹。早上7点,他又出现在试飞中心的监控大厅里。

C919是一个全新的机型,除了大量的核心技术攻关外,还要进行飞机总体的顶层设计,要“无中生有”地设计出一架飞机。“现在回过头看看,哦,很简单,C919就是那个样子。但在最初阶段,没有人知道。我们必须要一步一步探索。”吴光辉说。

在这个过程中,中国商飞始终面临技术、经济、进度的三维决断。比如,选择单通道飞机还是双通道飞机?150座还是200座?选择哪一个供应商?机翼选择金属还是复合材料?作出每一个决策都很艰难,因为每一次选择不仅关系到大飞机的安全性、经济性、舒适性,关系到它的成败存亡,还决定着中国民航工业未来相当一段时间的发展,决定着民航飞机“以后往哪个方向走”。“如果我们一味追求技术的先进性,那么研发费用肯定要水涨船高,研制周期也要变长,最后可能并不划算。如何在这几个方面进行平衡,形成一个‘恰到好处’的组合,对主制造商来说是最困难的,也是最大的考验。”吴光辉说。

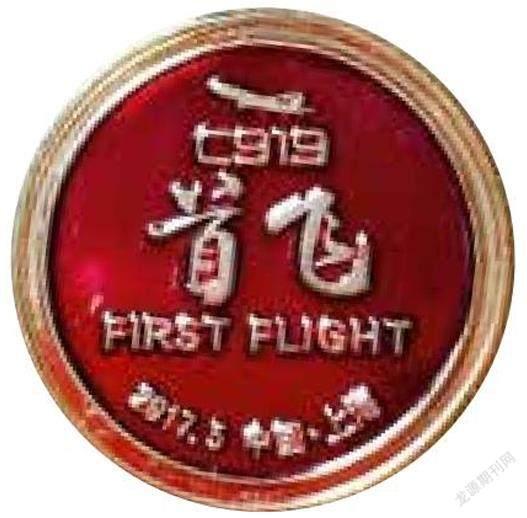

吴光辉送给魏志毅的C919首飞纪念章。(受访者供图)

“我们是一个团队,会大量地依靠团队的力量,但不管怎么样,作为总设计师对技术是要进行决策的。”这意味着,对于每一个决策,吴光辉都要承担重要责任。他甚少对媒体谈及责任背后的压力,但头发颜色的变化已说明了一切——从2008年被任命到2017年C919首飞,他的一头黑发几乎全白了。

南京航空航天大学(后文简称南航)退休教授魏志毅的家里,保存着一枚首飞纪念章——这是C919成功首飞之后,吴光辉送给他的礼物。从上世纪70年代末算起,两人的师生情谊已延续40多年。

与南航及飞机设计结缘,对吴光辉来说实属意外。1977年,17岁的他高中毕业,到武汉蔡甸区的农村插队当知青。白天出工,晚上回家对着一盏小电灯,这也是屋里唯一的电器。国家宣布恢复高考的消息传来时,吴光辉没想太多,他当时考虑的是“在农村好好干,能够招工当工人”。还是在队长的劝说下,他才开始认真复习备考。

次年的元宵节,吴光辉收到了来自南京航空学院(南航前身)的录取通知书。当时,南航属于军工院校,学生被录取后再填专业。吴光辉从小喜好钻研电子设备,自己动手组装过收音机,本想讀电子类的专业。不过,在看到学校有飞机设计专业后,他改变了主意——他记得,新中国成立初期,周恩来总理出访,租用的是外国飞机,不仅要花费有限的外汇,安全问题也令人担忧。“学飞机设计,将来可以当总设计师。”抱着这样的想法,吴光辉见到了老师魏志毅。

魏志毅早年毕业于南航飞机设计专业,毕业后留校任教。今年已经85岁高龄的他接受《环球人物》记者采访时说,吴光辉这批年轻人入学后,学校马上有了新的气象,大家如饥似渴地学习,“图书馆和教室的灯每天晚上都亮着”。“当时中国的航空事业发展还比较缓慢,但我们师生都有一个共同的心愿,就是让祖国的航空事业尽快赶上世界先进水平。”

“我们经历过那个时代的特殊和艰苦,会特别珍惜能安心学习、实现梦想的机会。”回忆大学时光,吴光辉也感慨颇多:“我刚进校的时候,学习基础不是特别好,物理、化学、英语等课程还行,但是高数明显感觉吃力。”为了赶上其他同学,他把大量课余时间花在高数题目上,有时做完题一抬头,发现整个教室只剩下自己。

时任南航飞机系团总支书记、1977级指导员王中银负责学生的管理和教育工作,平日与吴光辉接触较多。他告诉《环球人物》记者,以他的观察,吴光辉在校时就表现得十分突出。“他为人随和,在集体活动中协调力强。77级学生的年龄跨度很大,他本来是年龄比较小的,但同学有事都喜欢找他出面。他爱好摄影,每年系里组织登山活动和运动会,摄影都由他包了。有时候教室里的电灯坏了,他也帮忙修理。”

1982年,南昌飞机设计研究所找到魏志毅和他的同事钱智声,请他们协助开展强-5定寿工作——强-5诞生于20世纪50年代末期,是中国第一种强击机;所谓“定寿”,就是确定飞机的使用寿命。

南航注重理论与实践相结合,在两位老师的指导下,吴光辉围绕着强-5定寿展开了毕业设计。他和另外6位同学组成一个小组,其间还到南昌飞机设计研究所参观学习。“看到真实的强-5飞机,他们很受鼓舞,感觉到自己所做的工作将对祖国的国防起到作用。”魏志毅说。

魏志毅(后排右二)与吴光辉(后排左二)在毕业设计期间的合影。(受访者供图)

做毕业设计,学生们要使用TQ16计算机来进行数据运算。这种如今已被淘汰的计算机,在当时属于前沿科技设备,只有个别单位才有。大家最常去的单位是宏光空降装备厂。1951年,中央人民政府人民革命军事委员会和政务院颁发《关于航空工业建设的决定》,新中国航空工业自此创建。同年,宏光空降装备厂诞生。

南航和宏光空降装备厂相距大约7公里,在交通不便的年代,这已是一段相当遥远的路程。同学们上机计算的时间要与工厂错开,有时得晚上去厂里。这时已没有公交车可以乘坐,吴光辉就和大家一起步行过去,计算完毕再披星戴月地步行回来。

“他的性格非常好,从来不生气。”魏志毅说,毕业设计任务繁重,困难不少,但吴光辉总是“笑眯眯地迎接工作”。“他做事时有说有笑,使大家都轻松下来。”

吴光辉毕业后,仍和魏志毅保持联系。每隔几年见面,魏志毅都觉得吴光辉又稳重了不少,“越来越有总设计师的风范”。他也发现,担任C919总设计师之后,吴光辉的头发渐渐地全白了。

“领导这样一个团队把大飞机做出来,是非常不容易的。当然大飞机不是他一个人的成果,但他起到了关键作用。C919的成功,打破了国外的技术垄断,我们掌握了大飞机的核心技术,还培养了人才团队,提高了重大项目的自主创新能力和水平,这不简单啊!在某种意义上说,它增强了我们的民族自尊心。外国能够做的事,我们中国也能做到,而且一定做得更好!”魏志毅动情地说。

从南航毕业后,吴光辉被分配到航空工业部第603研究所(后文简称603所),成为一名技术员。

603所位于陕西省西安市阎良区,距离西安市中心大约65公里,条件艰苦。吴光辉的同事、后来在中国商飞担任营销委技术总监的任和曾回忆,当地井水的矿物质严重超标,不能饮用,外来引水又时断时续,家家户户都要准备一口大水缸储水。单位没有住房,员工结婚后只能租住在附近农民的家里,房顶的天花板是用苇席编织而成的,再用报纸糊上。冬天房间没有暖气,生一个蜂窝煤炉子取暖,鼓风机一吹,“满屋都是灰”。

任和的隔壁,就住着吴光辉一家。周末,两人常骑同一辆三轮车买煤拉煤,运回来就堆放在院子里,砸碎待用。“吴光辉是南方人,为人温和谦逊,和他相处总能感受到他的真诚。”任和提到:“我家做饭的炉子总也搞不好,要么是生不着火,要么是火苗被烟筒吸走效率不高。而他心灵手巧,对砌炉膛很有技巧。他和泥巴时,往里面加了头发和稻草,又用燃烧理论做‘回火弯’,效果非常好。”

刚毕业就来到这样的“荒郊野岭”,吴光辉却觉得“幸运”。“我去的单位非常好。”他说,一是有项目、有任务,这样他就有學习和成长的机会;二是交通不便,“在客观上有利于静下心来钻研业务”。

2022年9月6日,吴光辉(左一)在航校完成飞行训练。

那时候,从阎良到西安市区,坐车要3个多小时。“去一次西安,一大早上走,晚上才能回来。我记得当时从西安到阎良的最后一班火车是晚上6点左右,汽车四五点就没有了。在很长一段时间里,我们很少外出,最多就是过年回家乡看望父母。在我的印象中,除了春节的探亲假,我没有休过年假。说实话,当时也没有什么钱。每年工资能存几十元钱,春节回去看望一下父母,一年攒下的钱基本上就没了。”吴光辉说。

与物质上的贫乏相对的,是精神上的富足。吴光辉曾笑言,工作以后,看到一些图纸上面标注着“秘密”甚至“绝密”,顿时意识到自己的工作多重要,这种职业荣誉感,一般人很难体会。

上世纪80年代,整个航空工业发展并不景气。身边的同事或是被调走,或是下海创业,年轻的吴光辉渐渐成了设计小组的主力。在“飞豹”飞机的研制过程中,他测算出飞机的15种典型状态,描绘出飞机重心的变化曲线,还能自己画各种图……

时值603所攻关气动力项目,吴光辉通过计算机独立算出的研究成果很快被应用于项目中。领导看了技术报告,又欣喜又诧异,欣喜于“所里有如此踏实能干的年轻人”,也诧异于“在这么艰苦的条件下,他还能沉得下去”。

凭借着这份耐力与坚韧,吴光辉慢慢挑起了飞机设计的大梁。

在位于阎良的中国飞行试验研究院,研制人员查看C919的发动机检修情况。

从2014年开始,每逢周末或节假日,吴光辉会赶往湖北襄阳,到蔚蓝航校参加飞行员驾照培训。

在教员赵川的印象中,吴光辉总是伴着夜色抵达。“他一般周五下班坐飞机过来,到了学校还要忙到晚上10点多,为第二天的飞行做准备。”

这一年,吴光辉54岁,担任C919总设计师已有近7年时间。航校里多是年轻人,像他这样的“大龄学员”不多见。绝大多数学员不知道吴光辉的身份,只觉得这个“老头”性格和蔼又热爱飞行,理论水平极高。渐渐地,大家遇到疑难问题,都喜欢找吴光辉请教。

飞行员驾照培训有俗称的“私照”和“商照”之分。赵川告诉《环球人物》记者,“私照”,类似于车辆驾照中的C驾照,持照者只能开私人飞机。“商照”,则类似于车辆的A驾照,持照者可以驾驶飞机取酬。

吴光辉的目标,是拿到“商照”。他坦言,过去做飞机项目,偶尔会听不懂飞行员提出的问题,不理解对方的需求。“就像汽车一样,每个驾驶员对不同的汽车有(不同的)偏好。”驾驶舱的布局、设备的安放、程序的操作,甚至是屏幕上显示的内容及其大小……每个飞行员提出的要求不尽相同,作为总设计师,怎么判断这些要求的合理性?“这个迫使我要去学。”

航校的训练一般从早上6点20分开始,先开准备会,研究当天的天气条件、飞机状况、飞行科目。飞行训练结束后,要到讲评室开会,复盘当天的训练情况,针对性地进行查漏补缺,同时预习明天的科目。每天一套流程走下来,至少10小时起步。

吴光辉有学习吃力的时候吗?听到这个问题,赵川仔细回想了一会儿,摇了摇头:“他是绝对的优等生。”

在赵川看来,实际飞行的效果,跟理论知识的掌握程度呈正相关,而理论知识扎实正是吴光辉的优势。“如果有什么内容他感觉没吃透,一定会加班加点补习。”许多个晚上,赵川带领学员完成夜航训练回到讲评室,发现吴光辉仍在看书、查资料。

有一年冬天,赵川陪吴光辉驾驶DA42机型进行训练。飞行前检查时飞机一切正常,到了高空却出现空调开关接触不良、暖风打不开的突发状况——平均每升高1000米,气温降低6.5摄氏度,此时,两人正飞行在大约2000米的高空。飞机数据显示,座舱温度已低至零下17摄氏度。

“我跟他说了好几次,要不我们先回去,把开关修好了再回来接着飞。他就说再飞一会儿,再飞一会儿。”赵川笑道,这“一会儿”就飞了两个多小时。回到地面后他感冒了,“吴院士好好的什么事儿都没有,第二天照常训练”。

赵川说,通常学员上了飞机,关注的是驾驶体验,但吴光辉不同,他特别关注各种机型的性能和优点。“比如说赛斯纳172这个型号,它的稳定性比较高,吴院士上了飞机就注意观察,这是怎么通过飞机设计实现的。”

作为一名资深教员,赵川飞过很多机型。这些飞机几乎全部由欧美厂商研发,这就意味着中国人需要去适应各种细节。以飞机座椅为例,设计尺寸对标的是欧美人的体型,对中国人来说往往过于宽大。吴光辉也会跟赵川聊到这些细节。“有时他会说,一定要改变这些地方,让飞机适合我们中国人。”

训练闲暇时,赵川和吴光辉会天南海北地聊天,从最近发生的国内新闻,聊到上海和北京有什么好吃的。结果,不管聊到哪里,“话题一定会回到飞机上来”。

在航校,能一次性通过所有考试拿到“商照”的学员比例不高,吴光辉正是其中之一——由于只能在节假日断断续续地学习,整个考证过程花费了吴光辉两年时间。赵川记得,拿到“商照”那天,一向稳重的吴光辉流露出纯粹、天真的快乐。“他考完试从飞机上下来,笑得双眼眯成了缝,开心得像一个小朋友。”

2018年3月9日,吴光辉在全国两会第二场“代表通道”上接受媒体采访。

按照吴光辉自己的说法,这段学习经历对他设计飞机助益颇多。“飞行员不是简单的飞行技能的考试,它有大量的理论考试。通过理论考试,迫使我自己实现在法规、飞机理论、人为因素、气象等等所有这些航空相关理论上的升华。”吴光辉说。

更重要的是,凭借飞行经验,他为C919省下了真金白银的研发经费。

“第一次听他讲到研制C919‘省出了几亿元’,我一惊。”回想起2019年采访吴光辉的经历,曾在华东地区空中交通管理局工作十余年的民航作家詹东新对这一幕印象深刻。

吴光辉告诉他,按照惯例,C919设计了5套地面导航台信号接收器——在进近着陆(向机场方向下降接近)阶段,地面导航台会对飞机进行定位和测距,指引飞机准确前进。

这是从上世纪五六十年代延续至今的设计思路。然而,吴光辉在实际飞行中发现,现在的飞机主要依靠卫星导航,已较少使用地面导航台。最初的设计方案到了案前,被吴光辉压了下来。他和团队成员反复磋商、论证,觉得保留3套已经足够。

有人对此持不同意见,包括试飞机长。“国外的开发商也推荐用5套——他们当然是赚钱多多益善。”吴光辉回忆,为此,他反复做大家的工作,逐一解答试飞员们的疑问。“最终,我们的试飞员都心悦誠服地和我达成了一致,这或许是我的飞行爱好发挥的作用了。”

撤下2套设备,首先就省下千万美元的初装更改费,其次是省下每套2万美元的设备费——这样的精打细算,最终将转化为C919的市场竞争力。今年5月,中国东航的一份定增预案让外界知道了C919的“进价”。方案显示,本次东航C919飞机交付的目录价格为9900万美元(约合人民币7.19亿元),而空客A320、波音B737的平均目录价格通常为1亿美元以上。

几年前,吴光辉在湖北的一个活动上遇到原中国民航总局局长杨元元——这位老局长是飞行员出身,近70岁时还驾驶小飞机环飞中国。交谈期间,杨元元对大飞机提出了许多建议。吴光辉记得,杨元元忽然狡黠一笑,两人有了如下对话。

“听说你也学飞?”“当然在学,而且飞得马马虎虎。”“你也学了,会飞了,这样啊,你设计出的飞机,咱们就放心了。”杨元元的这番话,让吴光辉倍感欣慰。

近两年,事务缠身的吴光辉较少在媒体上露面。但每到全国两会等重大活动期间,他一定会抽出时间介绍C919的进展,不厌其烦地回应外界对C919的关注,并就我国通用航空产业发展建言献策。“提升航空大数据利用潜能,适应航空业效率提高、旅客服务方式更新的迫切需求”“航空立法”“改善科研环境”“中国制造要走出‘贪大求快’误区”……

2022年9月29日,中国民航局正式向中国商飞颁发C919飞机型号合格证,标志着这款我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机通过适航审定,可以参与民航运输活动。在即将到来的12月,首架C919飞机将交付东航——经历15年的攻关研发,大飞机终于要从规划走入现实。

从1982年毕业算起,今年正好是吴光辉工作的第四十个年头。“我觉得搞我们这一行的,都有一种航空情怀,一个航空报国的梦想。”吴光辉说,“40年间,我有幸从一名技术人员干起,从事过军用飞机和民用飞机设计工作,先后担任过4个重点型号的总设计师,亲身见证和参与了祖国航空事业从小到大、从弱到强的深刻变革。”

“大飞机项目要达到国际先进水平,还有很长的路要走。未来的道路上,还有很多难关需要我们征服,很多难题等待我们攻克。我们大飞机人一定会攻坚克难,在科技创新的道路上不断攀登新高峰。”吴光辉还希望稳步推进和支持国内通用航空产业的发展,让更多的国产飞机安全飞上蓝天。