非遗·自媒体·语境:传统音乐表演的建构与生成

赵书峰

在音乐学研究领域,音乐表演理论研究主要分为:西方古典音乐表演与传统音乐表演理论。前者重视对乐谱、表演者音响文本的风格与流派的深度诠释,强调不同表演者奏唱同一音乐作品版本风格的比较研究;后者主要结合民族志“深描”视角关注音乐表演的“新生性”研究(或表演的“去语境化”“再语境化”),即音乐表演民族志。西方古典音乐表演理论强调静态的作品或录音文本分析与诠释研究。如有学者以19世纪末、20世纪初的钢琴演奏录音为历史资料,探讨19世纪音乐表演中的刻意偏离乐谱的手段与特征。(1)周全:《忠于历史 偏离乐谱——19世纪的表演风格探究》,《人民音乐》,2021年,第5期,第87—91页。音乐表演民族志主要对音乐文本构建中动态的生成过程予以观照和审视,聚焦于音乐“表演前”“表演中”“表演后”三个阶段的分析研究。与西方古典音乐表演理论关注的焦点不同,音乐表演民族志较为重视现场表演中音乐文本构建的互动与交流问题的分析,即表演的“情景语境”“文化语境”(2)马林诺夫斯基把语境分为:“情景语境”“文化语境”,前者指言语行为发生时的具体情景,后者是指说话人生活于其中的社会文化背景。参见刘晓春:《从“民俗”到“语境中的民俗”——中国民俗学研究的范式转换》,《民俗研究》,2009年,第2期,第7页。会对音乐文本构建带来直接影响,音乐背后的隐喻生成也与表演语境直接相关。

表演空间的构建主要分为:“演—观”互动空间(双方直接或间接交流)、“演—观”背后权力话语博弈空间(导演、赞助商、主办方、主流话语意识形态等)、“演—观”阐释与想象空间(演员与观众、乐评人等对作品的理解、阐释与再阐释),且是音乐表演生成的重要因素。或者说,音乐表演生成研究强调以田野工作为中心,结合民族志书写作为考察(民俗)音乐表演动态建构的过程,即将音乐表演置于特定的社会、政治、历史、民俗、宗教、经济等综合语境中进行考察,关注“以表演为中心”的音乐构建与周围综合语境之间的互动关系审视,视表演为一种“言说”的交流方式,聚焦于民族志视野下音乐表演生成过程的考察研究。这与民族音乐学家梅里亚姆提出的“概念、行为、音声”三重认知模式如出一辙,也是针对音乐产品生成过程的互动分析阐释,主要探究音乐创作、表演、受众三者之间横向的互动关系问题,同时关注音乐(产品)生成过程的思考。正如民俗学研究者认为:“迈向民族志的民俗学研究开始摆脱传统的从文本到文本的研究范式,而是以表演中的、过程中的民俗为中心,通过田野调查,考察民俗的传承与社会、历史、文化之间的关系。”(3)刘晓春:《从“民俗”到“语境中的民俗”——中国民俗学研究的范式转换》,《民俗研究》,2009年,第2期,第6页。

中国的音乐表演民族志研究明显受到美国民俗学“表演民族志”(4)〔美〕理查德·鲍曼:《作为表演的口头艺术》,杨利慧、安德明译,桂林:广西师范大学出版社,2008年。和“口头诗学”(5)“帕里-洛德”的口头诗学的理论,主要包括〔美〕约翰·迈尔斯·弗里:《口头诗学:帕里——洛德理论》,朝戈金译,北京:社会科学文献出版社,2000年。〔美〕阿尔伯特·贝茨·洛德:《故事的歌手》,尹虎彬译,中华书局,2004年。王靖献:《钟与鼓——〈诗经〉的套语及其创作方式》,谢濂译,成都:四川人民出版社,1990年。理论的影响。近年来,以杨民康(6)杨民康:《以表演为经纬——中国传统音乐分析方法纵横谈》,《音乐艺术》,2015年,第3期,第110—122页。杨民康:《仪式音乐表演民族志:一种从艺术切入文化情境的表述方式》,《民族艺术》,2016年,第6期,第16—22页。、萧梅(7)萧梅、李亚:《音乐表演民族志的理论与实践》,《中国音乐》,2019年,第3期,第5—14页。萧梅《中国传统音乐表演艺术与音乐形态关系研究》,《中国音乐》,2020年,第3期,第20—29页。、赵书峰(8)赵书峰、杨声军:《语境·身体·互文·权力:音乐表演民族志研究再思考》,《音乐研究》,2021年,第3期,第81—89页。、胡晓东(9)胡晓东、周洁:《表演转换生成视角下的中国传统多声音乐》,《音乐研究》,2019年,第5期,第39—48页。、姚慧(10)姚慧:《史诗音乐范式研究——以格萨尔史诗族际传播为中心》,北京:中国社会科学出版社,2021年。等为代表的一批学者在表演民族志理论研究方面取得了诸多学术成果,主要针对传统音乐表演的生成过程结合田野个案展开深入讨论。研究特点主要有:其一,结合理查德·鲍曼(Richard Bauman)的“表演民族志”中的“去语境化”“再语境化”理论,针对传统音乐表演的生成过程进行深度阐释;其二,运用茱莉亚·克里斯蒂娃(Julia Kristeva))与罗兰·巴特(Roland Barthe)的结构主义与互文性理论,分析传统音乐表演中的“可写的文本”“可读的文本”;其三,结合帕里-洛德的“口头诗学”理论,重点分析少数民族歌唱史诗文本的“套语”与生成过程(创作方式)。综上所述,音乐表演民族志研究多聚焦于从乐谱文本的静态分析走向动态的“以表演为中心”的音乐文本生成过程问题的考察。然而,目前学界对于在“非遗”“自媒体”语境中的音乐表演语境与身份重建以及音乐表演构建的“情景语境”“文化语境”等问题还缺少较深入的关注与研究分析。为此,本文拟结合具体的田野个案,针对上述问题展开初步分析与考察。

一、音乐的传承与表演文本的重建

(一)“非遗”语境中少数民族节庆仪式乐舞表演语境的变迁与身份重建

自2006年“非遗”申请开始以来,诸多濒临灭绝与消失的传统乐舞开始受到各级文化部门的重视,逐步对其进行抢救性发掘,构建了大批传统音乐类的“非遗”项目。一些代表性地方民间艺人成为了由政府打造的“非遗”传承人,为其“正统性”“合法性”保护与传承奠定了重要基础。

首先,在“非遗”影响下,诸多少数民族音乐表演从依存原生民俗性仪式走向审美娱乐性舞台化展演,导致其表演语境发生显著变迁,且带有舞台文化表演的特征,可以将其视为呈现与展示地方文化与旅游名片的目的,是一种“非遗”的建构与文化表演的产物。两种表演语境的位移或置换,导致了音乐旋律形态的重新编创与组合、表演形态的传承与创新以及音乐表演形态、文化象征功能的变迁与重建。如瑶族“还家愿”与“盘王节”两者之间,既体现了瑶族传统仪式音乐表演的纵向传承(濡化),又都成为传统与现代互文建构(涵化)下的具有官方特征的文化展演。(11)赵书峰:《传统的延续与身份的再造——瑶族“盘王节”音乐文化身份研究》,《中国音乐》,2020年,第1期,第25—32页。传统的“还家愿”音乐原本是一种封闭性且强调仪式象征的文化展演(如诵唱瑶族长篇史诗《盘王大歌》),政府举办的“盘王节”具有舞台化展演的功能(如改编版的瑶族长鼓舞与现代流行音乐的呈现),比较重视瑶族传统文化、地方旅游经济的传播与推广。如今,瑶族以家庭为单位的民间“还家愿”(还盘王愿)仪式在“非遗”建构下,成为了由政府主导与参与举办的一种“国家仪式”,且多是在固定的文化广场中进行。这种仪式展演身份的重构现象自古以来就是一个永恒主题。比如法国汉学家葛兰言(Marcel Granet)认为:“在由民间仪式向官方仪式演变的过程中,种种古老习俗的特征逐渐被抛弃了……节庆的场所也变得越来越固定。”(12)〔美〕葛兰言:《古代中国的节庆与歌谣》,赵丙祥、张宏明译,桂林:广西师范大学出版社,2005年,第145页。又如,舞台表演版的“长鼓舞”是脱胎于瑶族“还家愿”仪式舞蹈,作为一种“非遗舞蹈”在“盘王节”活动展演中,为了适应受众流行化审美的需要,通常将原初的唢呐、锣鼓打击乐伴奏音乐改造成创作版的《瑶族舞曲》(或者用瑶族舞曲音乐填词改变的歌曲)伴奏。又如,土家族“舍巴日”仪式音声变迁,就是从集体为单位的“摆手舞”活动发展到以舞台化展演为主的、一种大型传统与现代相结合的民俗节庆活动,且经过“非遗”规则的系列构建过程,成为城镇民众参与(局内与局外人共同参与)的、以健身为目的的一种广场舞。这不但呈现出乐舞表演语境的深刻变迁,而且导致了摆手舞艺术形态结构、文化与社会功能的重构现象,即从民俗性仪式性到娱乐健身为目的文化功能的变迁,成为从传统摆手舞发展走向传统与现代相结合土家族传统乐舞的互文建构。同时,表演语境的变迁也造成“演—观”空间的重构现象。原生语境中的传统音乐表演多是由局内人参与,依附于民俗仪式而存在,且较为强调封闭性、象征性仪式展演空间的文化表演,体现出“人—神”互动交流的展演空间。这种封闭性、神圣性的音乐表演的构建主要以执仪者为参与主体,不强调观众的观看或参与。不同的是,作为被建构的传统音乐舞台化表演为观众或受众呈现的是一种舞台艺术形式,更多具有娱乐性、审美性特征。此时观众作为主要的受众主体,没有受众的观看或者缺少与受众的现场互动交流,其音乐表演的构建就无法完成。故此,表演理论高度重视创作的富于活力的过程,注重将表演者与听众联系起来进行研究。(13)刘晓春:《从“民俗”到“语境中的民俗”——中国民俗学研究的范式转换》,《民俗研究》,2009年,第2期,第8页。

其次,传承人(多重)身份的重建或置换,即从民间艺人(执仪者)身份走向集“非遗”传承人、研究者、表演者等为一体的多重身份。上述身份的多维重建也包括族群身份的置换现象,即原生传承中族内人(局内人)身份的表演者与传承人,发展为族外人(局外人)的传承人身份。比如,湘西花垣县德夯苗寨苗族猴儿鼓传承人彭英生是一位地地道道的土家族身份的民间艺人。(14)笔者于2021年5月在湘西花垣县德夯苗寨考察时得知此信息。这种表演者身份的变迁与重建,既隐喻了传统音乐表演者身份与建构的乐舞表演的“正统性”,又表征了“非遗”保护与传承的“合法性”。尤其是部分民间艺人成为了地方精英式“非遗”传承人之后,既承担保护与传承工作,又为其文化发展与推广、学术研究做出很多贡献,具有表演者、传承人、地方本土学者三位一体的多重文化身份。这种从民间草根艺人到传承人身份的变迁,无形中造成了音乐表演构建朝向“精致化”“经典化”的方向发展。

再次,传统音乐表演参与者与受众身份(族性)的变迁与重建,主要体现在两个方面:其一,原生语境中的音乐表演者多是由局内人或文化持有者身份构成,“非遗”构建的舞台表演者多具有局内与局外身份或者跨族群文化身份,有的甚至是高校音乐专业或者专业院团的其他族群身份的演员;其二,音乐表演受众者身份重建:原生表演语境中的受众参与者主要由局内人构成,“非遗”构建的舞台表演受众者身份多是族群内部或跨族群身份的局内与局外人,且音乐表演欣赏的观众群体身份多是外地旅游者。如2022年“四·八姑娘节”侗族乐舞展演参与者多是苗族与外地旅游者(图1)。故此可以看出,表演者与观众身份构成多是一种局内与局外、族内与族外身份的混合建构,同时这也是对地方传统乐舞类“非遗”项目的有益的推广与传播。

图1.湘西南“四·八姑娘节”中苗、侗跳“哆耶”(2022年5月余媛拍摄)

(二)“非遗”音乐表演的建构与建构的“非遗”音乐表演

传统音乐表演的构建多以“非遗”申报为催化剂,以此为文化边界进行切割,形成一种“非遗”的建构与建构的“非遗”二元并置关系。前者是“非遗”表演文本重构的过程,后者则是“非遗”表演文本生成后的产物,即作为原生民俗性音乐表演在“非遗”申请规则以及由政府、民间艺人、学者、评审专家等多方权力话语互动下形成的一种“非遗”的建构。此阶段既是音乐表演素材与历史文化知识的搜集与重组,又是遵循“非遗”申报标准对传统表演进行创新与发明的过程。例如,湖南“靖州苗族歌鼟”是结合其民俗生活仪式的歌唱素材进行重新建构而成的一种苗族多声部音乐,如《山歌》《茶歌》《担水歌》《酒歌调》《饭歌调》《三歌》等等(15)“靖州苗族歌鼟”介绍。资料来源:https://www.ihchina.cn/Article/Index/detail?id=12449(中国非物质文化遗产网)。;第二个阶段则是成功申请“非遗”项目之后的产物,表演文本是多方权力话语综合博弈下的产物。在整个“非遗”音乐建构中,虽然民间艺人一直恪守“本真性”保护与传承原则,但是为了符合政府“非遗”评审规则的要求,还会在某种程度上重建传统乐舞表演内容。如四川阿坝羌族“夬儒节”乐舞展演内容,主要是当地民间艺人、地方文化部门、当地文化精英、学者田野研究成果等多方权力与话语知识互动基础上的文化重建产物。再如,湘黔边界苗族“四·八姑娘节”就是基于当地苗族“杨金花给狱中哥哥杨文广送饭”的历史故事,作为节庆仪式表演活动的叙事主线,由当地文旅局、地方文化学者、民间艺人等共同合作建构的,是一种集苗族、瑶族、侗族、汉族等跨族群传统音乐表演,融合现代流行音乐为一体的国家级“非遗”项目(2008年)。作为一种传统与现代、跨族群文化互动性质的节庆音乐表演,苗族“四·八姑娘节”的社会功能主要是以推广湖南绥宁当地丰富的旅游文化资源为目的,最终以“非遗”申请成功作为边界,由此形成“非遗”(音乐表演文本)的建构与建构的“非遗”。故此可以看出各地传统音乐表演的身份构建,多是以“申遗”前后作为身份(文化)边界,即从原生民俗乐舞走向“非遗”乐舞的身份重建。例如,海南苗族“做斋”仪式乐舞(“招龙舞”“三元舞”),为了舞台展演的需要将其剥离出原生仪式语境,在音乐表演形态与舞蹈动作队形排列等等方面进行改编,以“海南苗族盘王舞”命名申请成为了国家级“非遗”项目。因为仪式语境中的苗族盘皇舞(师公舞)伴奏乐器——“长鼓”,演奏者通常坐着击奏(图2),在“非遗”建构过程中为了舞台表演的需要,长鼓演奏者改为站立在舞蹈队列中表演,与整个表演方队形成互动交流模式,具有领舞的功能(图3),且音乐节奏也发生了变化,这种舞台化审美实践的产物就是一种建构的“非遗”项目。(16)笔者分别于2018年12月、2022年2月考察了海南三亚南岛农场苗族传统仪式乐舞。所以,在“非遗”政策驱动,以及政府权力与话语的互为作用下,造成诸多少数民族传统乐舞的表演身份得以重建。

图3.舞台化建构而成的海南苗族师公舞(2022年2月笔者拍摄)

(三)“自媒体”语境中少数民族乐舞表演形态与传播方式的重建

“自媒体”技术的快速发展为音乐表演与传播方式带来了革命性的变化,从音乐表演形态到传播方式、传播渠道都发生了重要改变。以“虎牙直播”“斗鱼直播”“快手直播”“哔哩哔哩”“抖音极速版”等等为代表的众多网络直播平台,极大地改变了音乐表演与音乐的传播方式。

1.音乐表演、音乐受众与传播方式的变迁

“自媒体”导致的音乐表演方式、音乐表演形态与音乐传播方式(从现场表演到网络直播),以及音乐受众方式的变迁。比如,海南琼中黎族民歌传承人王取荣、林玉英夫妇借助“抖音”网络直播平台宣传黎族民歌(17)笔者于2022年2月在海南琼中黎族苗族自治县采访上述两位黎族民歌“非遗”传承人。,广东乳源瑶歌国家级“非遗”传承人赵新容通过“快手短视频”平台发布自己唱的《盘王大歌》,以及海南黎族“三月三”、傣族“泼水节”、湖南苗族“四·八姑娘节”等等诸多节庆展演活动的网络直播,是音乐表演方式、音乐表演形态与音乐传播方式的变迁与重建产物。这种由于“演—观”互动空间的重构,导致了表演与诠释(欣赏)两个群体互动方式的显著变化,即由现场直接互动走向虚拟的间接或延迟交流特点,无形中给在场表演者的音乐构建带来诸多影响。因为由于网络互动效果的延迟,一般很难激发现场表演者即兴建构的兴趣。同时“演—观”互动方式的变迁,影响了乐舞展演语境中即兴表演文本的建构效果。因此,与传统现场版表演相比,“自媒体”情景中的“演—观”之间的互动效果略差于现场表演空间,不能即时性激发起演员的表演兴趣与表演灵感。然而不可否认,正是由于“自媒体”技术导致传播方式的深刻变化,才迅速扩大了音乐表演的受众空间与范围,助推了音乐产业化的快速发展。比如,2022年第64届格莱美奖“年度最佳音乐剧专辑”是由从抖音国际版TikTok爆红的非官方版《布里奇顿》音乐剧获得。(18)《布里奇顿》获得第64届格莱美奖信息。资料来源:https://www.sohu.com/a/535740218_121124734(搜狐网)。

2.“自媒体”传播方式造成音乐表演形态的变迁与重建

2020年以来在全球爆发的“新冠疫情”不仅给世界经济、旅游等行业带来严峻挑战,而且由于聚集性表演活动的减少,造成了音乐表演方式、音乐表演形态、音乐传播方式的诸多显著变化,这同时也给运用“自媒体”技术传播音乐文化带来诸多的机会与便利。有诸多“非遗”音乐作品为了网络传播的需要,传承人对其作品进行了重新创作(比如改变歌唱语言或新编配二部和声),或者进专业录音棚录音,且在表演形式方面进行重新编配。由此,诸多传承人为了完成“非遗”中心的任务,有的便借助网络直播“自媒体”技术平台传承与传播自己的传统文化。比如,湘西芷江侗族民歌传承人杨晓伟团队表演的《郎在飞崖打山歌》,即是如此打造而成。

“自媒体”给当下音乐表演方式与表演形态带来深刻变迁,直接改变了音乐表演的“演—观”互动空间。这不但导致表演艺术形态的重构现象,而且造成“演—观”两个主体互动空间的再生产,即从在场表演走向时空压缩性、虚拟性的网络互动交流空间。然而,“自媒体”技术虽然拓展与重构了音乐表演空间,显著地提升了音乐传播的受众范围,但它并不能彻底取代传统的以现场互动交流为主的表演方式。因为,对于注重现场互动与写实性为主,以及强调构建“近真”舞台空间的乐舞表演行为来说,主要还是依靠现场版表演方式来完成,这是“自媒体”技术直播平台无法替代的。关于后一类舞台表演的例子,比如“新冠疫情”给全球演出市场带来严重的冲击与阻碍,导致了演出约7000多场的原生态民族歌舞剧《云南印象》团队的解散。故此可以看出,受表演作品与演出效果限制,有些乐舞表演互动空间与传播方式不能完全由“自媒体”网络直播平台取代。传统的现场表演(重视互动过程)对于表演文本构建至关重要,而虚拟性网络表演空间造成“演—观”两个主体的互动交流出现延时性、单向性,甚至阻断了表演交流的通道。

二、音乐表演生成过程中的两个“语境”层面:“情景语境”“文化语境”

音乐表演建构与意义生成主要由两个相关的“语境”层面所决定:即“情景语境”和“文化语境”。其中,演员与观众的现场互动交流属于“情景语境”。“在辛格看来,文化表演的核心是情境,而情境是由一系列结构性要素(表演的时间、地点、长度、内容以及表演者和观众等)构成的,表演的意义正是在这一结构化的情境中被传递和表达的。”(19)李牧:《民俗的表演性:表演理论、活态传承与公共文化实践》,《民俗研究》,2022年,第1期,第23页。表演者自身生活的社会、语言、历史、民俗、宗教等背景属于“文化语境”,或者说“演—观”双方所具有相同或相近的社会、历史、生活、语言等教育背景。其中“情景语境”对在场音乐表演的构建至关重要。因为现场观众对于表演者在场“即时性”的互动品评尤为关键,直接影响或刺激表演者的积极性。而“文化语境”更多地根植于表演者头脑中的一种共通的文化认知,对于表演内容(如唱腔语言)的理解与沟通极为重要。所以“情景语境”更多为表层音乐表演文本构建的基础,“文化语境”则为其深层构建的文化逻辑与认知符码,决定着音乐表演内容与意义的理解、阐释与再阐释。

“情景语境”也是决定音乐表演“新生性”的一个重要因素。正如口头程式理论认为,“每一次表演都是单独的歌,每一次表演都是独一无二的,每一次表演都带有歌手的标记。”(20)〔美〕阿尔伯特·贝茨·洛德:《故事的歌手》,尹虎彬译,北京:中华书局,2004年,第5页。“例如,在洛德看来,在口头传统中,一首歌(a song)是在‘演述中创编’的;而每一次创编,会形成‘这一首歌’(the song);而这一首歌与在其他时间、其他场合演述的同一个故事,会呈现这样那样的差别。”(21)朝戈金:《口头诗学》,《民间文化论坛》,2018年,第6期,第121页。或者说,音乐“表演前”不管是固定唱本还是口传文本都属于“一首歌”(a song),然而在每一次“表演中”,经过表演者即兴歌唱、对唱,以及与观众的互动交流活动,诸多互动因素所共同构建的便仅只是“这首歌”(the song)的生成过程。所以,音乐表演的“新生性”是指每一次“情景语境”中的再创造,是基于传统文本基础上一种新的音乐文本建构,或者说是“情景语境”中“演—观”主体的一次次互文构建。就此而言,不管是现场还是虚拟网络直播,表演中的“情景语境”都至关重要。并且,现场互动效果或者虚拟网络空间中,都能看到经济利益的驱动作用,观众的“打赏”量多少,直接影响表演的积极性或即兴编创能力。其中,音乐表演的“自媒体”直播过程,作为一种“情景语境”下的文本建构,主要靠直播平台在线观众的人数、点击率,较直接地影响与刺激到表演者的音乐文本的构建。在线观众越多、越热情,就越能激发表演者的即兴创造力。同时,“演—观”双方所处的社会、历史、民俗、政治等“文化语境”,是决定表演者的表演风格与流派,以及观众欣赏与认知兴趣的高低的另一种重要因素。音乐表演的“文化语境”决定了文本生成过程中“情景语境”构建氛围与力量的大小,无形中影响着“演—观”两者之间互动与交流的实际效果。

三、音乐表演文本的“即时性”和“惯常性”构建

音乐表演文本是在“情景语境”中,由在场的“即时性”和“惯常性”两种表演形式生成的。音乐表演的“即时性”和“惯常性”构建,是音乐文本形成过程的两个关键部分。“表演情境既具有即时性,也具有惯常性。即时性表明传承人的每一次表演都是一个具有独特性的表演事件,是人际互动的特殊的、艺术的交流方式;惯常性表明在一个社区文化体系的表演语境中,存在着结构性的、标准化的表演体系。也就是说,传承人的表演充分遵循既成的传统表演形式、表演风格、表演内容等,符合听众固有的接受习惯,使表演得以流畅地进行,这就是惯常性。”(22)刘晓春:《从“民俗”到“语境中的民俗”——中国民俗学研究的范式转换》,《民俗研究》,2009年,第2期,第12—13页。民族音乐学关于表演文本的建构多是运用民族志“深描”书写范式展开的。它不但关注在场音乐表演者的表演风格、表演身势体态与动作记录,而且尤其重视“情景语境”中演员与观众之间互动场景的描述。将音乐表演文本动态构建过程置于田野民族志书写的维度中进行考察,聚焦于特有“情景语境”中音乐表演文本构建的“即时性”表演细节与特点的描述与记录,然后再从“惯常性”层面,对不同场次的即时性表演进行比较和分析,以确认其结构性、标准性的表演体系特点,这与音乐表演形态分析中“模式”“模式变体”概念思维如出一辙。

进而言之,音乐表演活动中既包含了“演—观”两个主体的互动与交流过程,又蕴含着表演者“惯习”与受众审美传统,即音乐文本构建的共时性与历时性维度,或称音乐文本构建的“横向轴(作者—读者)”和“纵向轴(文本—背景)”。(23)茱莉亚·克里斯蒂娃在研究巴赫金著作中总结出了互文性概念与定义。参见〔法〕蒂费纳·萨莫瓦约:《互文性研究》,邵伟译,天津:天津人民出版社,2003年,第4页。结合克里斯蒂娃的互文性理论审视音乐文本的生成过程可以看出,文本“横向轴”是“演—观”两个主体在表演场域中互文构建的过程,“纵向轴”不但包括表演者对于乐谱文本(口传文本)的惯习性理解与认知(历时性传承与积淀),而且还作为受众群体(称为“读者”)所拥有的历史文化语境(“背景”)立体构建的产物。例如,在少数民族乐舞展演中,诸多民俗性较强的对歌场景(如瑶族“坐歌堂”音乐、云南剑川石宝山歌会等等),由于歌者双方互动主体的不确定性,导致歌唱文本具有鲜明的“即时性”特点,但是不管与哪位歌手对歌,由于歌者头脑中的歌唱概念系统中始终蕴含口头传承的印迹,即“惯常性”或者“口头程式”特点,导致对歌场景始终是连续性的表演建构过程。正如洛德认为:“史诗演唱者的每一次吟诵都是一种再创作,而且他们是以大量的传统的程式和主题(formulas and themes)来进行这种再创作。”(24)尹虎彬:《口头诗学的本文概念》,《民族文学研究》,1998年,第3期,第90页。

在世俗性与通俗性音乐表演过程中,“演—观”双方互动与即兴表演成分较多(比如说唱音乐、流行音乐现场舞台表演,等等),导致不同“情景语境”中音乐表演形态与表演风格出现诸多差异。比如在神圣性仪式音乐展演过程中,更多地强调仪式结构与音乐的固定性、程式性特点。

四、“套语”(程式化)是传统音乐表演文本建构的主要特征之一

诸多少数民族民歌唱本多是依靠程式化结构的展衍方式,或者以即兴创作方式完成的,可称之为“套语”(25)“套语”概念是帕里于1930年提出,即“在相同的韵律条件下被经常用来表达某一给定的基本意念的一组文字。”参见王靖献:《钟与鼓——〈诗经〉的套语及其创作方式》,谢濂译,成都:四川人民出版社,1990年,第17—18页。的创作模式。特别在南方少数民族对歌仪式中,多运用相同的旋律框架与唱词结构模式,在特定的歌唱“情景语境”中选择比较应景的唱词内容进行替换组合,形成连绵不断的对歌场景。所以音乐表演的生成方式不但是唱词的程式性,而且也体现了音乐核心母体旋律的重复性或变化性重复。这种典型的音乐文本生成的模式化特征就是“套语”,它既是唱词的生成特点,又是音乐“乐语”的建构模式。其大致主要有两种生成方式。

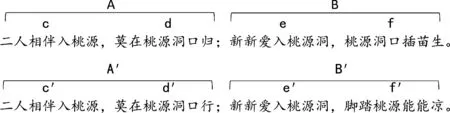

其一,以“套语”形成唱词文本的“程式性”结构重复。“所谓套语者,即由不少于三个字的一组文字所形成的一组表达清楚的语义单元,这一语义单元在相同的韵律条件下,重复出现于一首诗或数首诗中,以表达某一给定的基本意念。”(26)王靖献:《钟与鼓——〈诗经〉的套语及其创作方式》,谢濂译,成都:四川人民出版社,1990年,第52页。例如,瑶族《盘王大歌》四句唱词中的第一句与第三句之间只差一个字,第二句与第四句之间,是在每句的下半句进行了较大变化。如果用字母A、B代表两个七言上下句的唱词结构,其中每单个七言两句体的结构用字母c、d和e、f表示,故此可以看出《盘王大歌》唱词文本构建具有鲜明的变化反复的程式性特点,即:A(c+d)B(e+f)+ A′(c+d′) B′(e+f′)(图4)。

图4.《盘王大歌》唱词结构分析

这种不少于三个字的唱词结构的原样重复或变化反复,就是瑶族《盘王大歌》音乐文本构建的典型“套语”(“套语式短语”(27)“套语式短语”这一概念由洛德提出的,王靖献在研究《诗经》套语的基础上进行了重新定义,即:“一组通常在韵律与语义上无甚关系的诗句,因其中的两个成分位置而构成形式上的关联,其中一成分是恒定不变的词组,另一成分则是可变的词或词组,已完成押韵的句型。”参见王靖献:《钟与鼓——〈诗经〉的套语及其创作方式》,谢濂译,成都:四川人民出版社,1990年,第63页。)形式之一。同时《盘王大歌》唱本的构建过程,既有旋律的“叠唱”“双煞音”,还有唱词结构的原样重复或变化重复等程式化特点,这些称之为“套语”,形成了《盘王大歌》唱本构建的主要特征之一。(28)赵书峰:《湖南瑶传道教音乐与梅山文化——以瑶族还家愿与梅山信仰仪式音乐的比较为例》,北京:民族出版社,2013年,第121—122页。

其二,以旋律结构的固定模式特征(即兴)填词创作而成。诸多南方少数民族的对歌多是一种基于相同旋律框架下的即兴填词创作而成。首先,旋律结构较为固定(或细微变化反复),虽然唱词内容是即兴建构而成的,但是歌词韵律结构内容(韵律模式、句法模式)均是结构形式不变而内容有较大变化。比如,湘南过山瑶民歌《盘古置天又置地》(谱例1)多为旋律重复或变化性反复框架下的填词创作(替换组合)而成。

谱例1. 湘南过山瑶民歌《盘古置天又置地》

其次,旋律与唱词结构的固定性复唱形成程式化“乐语”。即通过“复唱”“变唱”“接头”等唱词与旋律发展手法形成一种音乐的展衍模式。如过山瑶“纳发调”(用于迁新房、老人祝寿等)是将七言四句体唱词结构通过变化性“复唱”建构为八句歌腔,即在“表演前”固定的歌词文本为七言四句体结构,通过歌唱过程(“表演中”)中的“衬词”(“撒尤”“纳发”“发”)、“接头” “复唱”(如重复“二腔”“四腔”的结尾字),最后形成“表演后”的录音或者乐谱文本,即八句腔结构的“纳发调”音乐。如“纳发调”(如谱例1)中的“接头”,就是“二腔”“四腔”的开头接上一句的尾字作为起腔。如果把“头腔”视为“A”,“二腔”视为“B”,那么“三腔”就是“头腔”的缩减变化重复(视为“A′”),“四腔”是“二腔”的原样反复(视为“B”),即歌词结构为:A+B...A′+B。正如何芸、伍国栋、乔建中在研究湘粤桂过山瑶民歌中认为:《纳发》的旋律性,起伏较小,唱词限于“sol、la、do、re”五度之内。各乐句的旋律材料较统一,实质上相当于一个主导旋律的

自由变唱,将四句歌词展衍为八句歌腔。(29)中国艺术研究院音乐研究所主编:《瑶族民歌》,北京:文化艺术出版社,1987年,第33—34页。故此看出,过山瑶民歌中“纳发调”音乐旋律与唱词结构展衍的固定性与程式化特征,由此形成了瑶族民歌结构典型的“套语”特征,即在歌唱(对歌)中,只根据现场的歌唱情景(“情景语境”)替换歌词内容,音乐旋律与唱词结构特征基本不变。

余 论

音乐表演文本主要由艺术形态结构与文化象征意义构成。民族音乐学关于表演的系列研究,主要是将乐舞形态及其象征隐喻的建构与生成置于特定的表演语境中进行动态的考察和审视。音乐表演文本的生成不但是“非遗”制度文化语境中的一种主观构建行为,而且也是“以表演为中心”的诸多背后权力与话语互动情景下的文本互文构建。“非遗”政策与“自媒体”直播平台极大促进了音乐表演语境与音乐表演形态、传播方式的重建,并且导致了乐舞文化与社会功能的深刻变迁,同时也体现了艺术形态结构、文化功能隐喻链条的重组(重构)过程。在现代传承语境中,甚至出现了某些传统音乐表演文本的置换现象,这也是传统音乐传承与表演过程的文化重建行为。比如,在贵州沿河土家族婚俗仪式中,女孩妈妈用流行音乐《妈妈的吻》取代传统的“哭嫁歌”,这虽然只是一个微观个案,但足以看出传统音乐表演文本在纵向的历史传承中艺术本体形态特征呈现出显著的文化变迁轨迹。

音乐表演文本的构建不但呈现出表演语境、艺术形态结构与文化功能重建现象,而且聚焦于“以表演为中心”的音乐文本动态的生成过程,以此形成特殊的民族志考察研究范式。音乐表演文本的构建过程又体现为音乐表演的“情景语境”“文化语境”,以及表演的“即时性”“惯常性”文本建构过程。上述两对概念本身内部包含着某种层次关系,两者之间又形成潜在的对应关系。此外,音乐表演文本的构建过程还分别包含了音乐表演生成过程的两轴关系,即“横向轴”(作者—读者)、“纵向轴”(文本—背景)。音乐表演文本的构建过程不仅涉及了表演文本建构的诸多话语权力的背后博弈关系,而且体现出音乐文本历时性传承语境中“演—观”两个主体对于表演传统习得与审美认知观念的传承态度和“接通”意识。故此可以说,音乐表演构建不但是一种“言说”的模式,而且是其象征隐喻链条生成的一种意义之场。