传统的融构

——清末北京万牲园的建设发端、营造手法与特征解析

郭 维

朱育帆*

今北京动物园的前身“万牲园”①,其内不仅有中国历史上第一家动物园,从其组成内容和功能来看也是近代北京第一个面向大众开放的“公园”[1]。区别于上海、天津等开埠城市以文化植入为主的租界公园建设,“万牲园”是清末新政时期吸纳西方文明进行改革之时,利用“传统”容纳新事物的本土化空间营造的典范。

作为北京近代公园建设的开端,目前对于万牲园的研究集中以下3个方面:1)朱家溍、杨小燕等先后利用档案史料梳理万牲园的建设发展历程与营造经营概况,并对农事试验场前身“乐善园”与“三贝子花园”进行详考[1-2][3]383-386[4-5];后续研究中,王炜、闫虹引入报刊、游记、图像等多重史料,从公园学视角进一步探索清末及民国时期万牲园的开放及使用情况[6]25-50;2)在相对翔实的档案史料研究基础上,学者张宝章梳理了乾隆时期乐善园行宫空间布局与景点[7],贾珺结合图纸及文献记录复原清光绪年间继园空间布局与景点特征,探讨古典园林时期该园的造园意匠[8];3)近年来出现从城市史与社会史等多学科视角解读万牲园作为清末改革产物的多重价值,这方面以林峥和赵昕昕2位学者为代表[1,9],对于本研究的开展有较大启发。林峥在对西方“万牲园”产生过程及国人出访时对于“公园”“万牲园”认知的双重研究基础上,提出万牲园在大众视野中作为“新兴公园”为北京市民提供了新型娱乐休闲空间的观点。赵昕昕则是在此基础上从休闲空间、权力场域和文化意象3个层面,将研究推向清末至民国时期万牲园与社会大众的互动模式等更深层次探索。

综上,万牲园作为北京城从古典走向现代发展过程中的重要个案,现有研究中以相关史料收集与整理为主,部分研究涉及古典园林时期的造园特征,及其在清末民国时期作为重要公共空间的社会价值探讨。尚未关注其面临西方文化冲击之时,作为新型功能承载体在物质空间营造层面上的设计应对方式。因此,本文通过对档案、图像、报刊、游记等多种史料考察,回归历史语境下探索万牲园建设动因与营造理念,解析其从古典园林原址转型为近代“公园”过程中呈现的营造特征与手法,重新审视其在北京园林发展史上的重要价值。

1 万牲园建设的发端:清末新政中的“振兴农务”与“导民善法”

1.1 清末“振兴农务”的倡导与官绅日本考察

鸦片战争之后,以“自强”“求富”为目的的洋务派积极兴办工业、开办学堂,意图以技术兴国,对于农业发展有所忽视;而在甲午之后,清军惨败,国人认识到改良农业生产、振兴农业经济是国家富强之基础[10]。因此为了尽快实施变革以求富国强国,国内掀起赴日考察的浪潮,这个过程中对于农政的考察学习也引发了国内新一轮农工商业改革[11]。

1902年,直隶农务局总办黄璟赴日“购采农具,取彼新法”。在日本期间,除了对于农业相关技术、农作物品种、农具等进行了细致考察,还尤为关注相关科研教育场所的功能与布置。如在日记中记录了涩谷农科大学试验场包括农作物生产试验、动物养殖、农事与教学服务等场所[12]53;考察了新宿植物御苑②,描述作为日皇、日后偶尔临幸之所,其内包括花园、果园、菜园、树园、动物园等[12]66。1903年的大阪博览会期间,各界人士前往日本考察更为频繁深入。该次博览会包括10门59类,其中第一门就是农业及园艺,涉及植物类、动物类、农业方法等内容的介绍与展示[14]。在1903年出访日本归国后,载振奏请成立商部,建议在“繁盛商埠酌设试验场”,以便将农业生产中土质、种子、肥料、气候等项“逐一考求,纵人观览”,使民众能够认识到采用农业新法之必要性,以达到振兴农务的目的[15]。

1.2 清末西访中对于公园的认知与“导民善法”的提出

清末万牲园开放之前,北京城内供休闲娱乐的公共空间是极其有限的,民众日常休闲活动或为“站街”或为室内纵情声色[16]。因此国人在西访之时,对于欧美各国城市内公园、博物馆等游览场所印象深刻,认为多样化的公共活动场所有益于市民精神建构。如梁启超1904年在《新大陆游记》中,刊载有图书馆、会堂、街道、公园等风景照片(图1),并对纽约公园的功能、面积、作用等进行详细介绍,直言“繁盛之市,若无相当之公园,则于卫生上于道德上皆有大害”[18]。随着更多西访者回国,对在首善之区北京建设公园的呼声强烈,认为公园提供的多种活动与功能可以使人“生爱国之心”“获卫生之益”,是国家文明的体现[19]。与此同时为了进一步强化改革,清政府在1905年派遣五大臣出洋考察宪政,涉及日、英、法、比、美、德、意、澳等国。出洋归来,端方、戴鸿慈于1906年10月上奏陈述西访中对各国“导民善法”的认知,为使得“民智日开,民生日遂,共优游于文囿艺林之下,而得化民成俗之方”,恳请在京师次第举办图书馆、博物馆、万牲园、公园[20]。

图1 纽约大公园之喷水池(引自参考文献[17]中第十五图)

在现今认知中,一般将动物园作为公园的一类,但是晚清因为出访者是在同一时间阶段内游览动物园(万牲园)、植物园、公园等处,对于这些的概念认知会有所模糊[1]。如端方在奏折中称公园“就原埠空旷之区,讲求森林种植之学,与植物园为一类,而广大过之”;对万牲园论述中则是提到除了认知各种动物以外,也可“兼为娱乐之区”。一同出行的戴鸿慈则在其日记中记录“傍暮往公园一游。此处拓地不多,而结构极善。有亭,有台,有河,有船,树林茂翳之中,电灯交错,酒馆、浴室、音乐、小剧,无一不备”[21],关注到公园对多种活动的功能承载。因此尽管端方“导民善法”中将万牲园与公园分而列之,但在后续建设中,更多的是将万牲园作为农事试验场的一部分考虑,在农事试验场整体建设中回应当时对于“北京公园”的呼声,注重其公众游憩与科普功能。

1.3 万牲园的建设与开放

在五大臣西访的同时,为了进一步“兼采中西各法”兴办农业,1906年4月15日由商部上奏折,请示参照美国和日本的先进经验在京师筹办农事试验场,并从“便于观览”“利于研究”2个需求出发选定了西直门外的乐善园旧址,纳入邻近的继园、广善寺、惠安寺和周边的官地共计约71hm2进行筹建[3]41。在建设之时强调要“广搜佳种,遍致名材”,因此向地方官员和出使大臣发函采购收集所在地的动植物与种子资源,并送至农事试验场进行储备,为“动、植物院之基础用”[5]。1907年6月5日,由端方等出访大臣采购大量动物抵京,暂于广善寺内圈养,并于7月19日以农事试验场附设的万牲园名义对外售票开放[22-23]。市民争先前往游览,奠定了大众对于该处游憩性质的认知基础。尽管1908年6月16日农事试验场建成正式开放后,“万牲园”迁于试验场东侧并改称为动物园,大众语境中仍将此地称为“万牲园”。

如前文所述,公园作为西方文明的象征,清末进行市政改革之时,在北京建设公园的呼声持续不断,但是因为众多原因并未实现。因此农事试验场开放之后,相较于其农事科研科普机构的功能,时人更多的是将其作为游憩之所的“公园”来看待,如在《北京公园成立》一文中直言没曾想西直门外的试验场内“组织成一处北京公园”[24]。

通过回溯“万牲园”的建设背景与历程,可以发现其建设初衷是要作为承担农业试验与“劝稼劝农”科普功能的农事试验场使用,但从建设工程项分为“试验场、博览园、动物园”3类[25],及呈现为融农事试验、博物展览、游憩观赏等功能为一体的建设结果考察,已经突破了对于日本农事试验场原型的认知,及在建设初期满足皇室对于西方动物观赏的猎奇心理,综合性回应了 “导民善法”中提出的在京师建设博物馆、万牲园、公园等代表先进文明设施的需求。因此下文将从其基于传统园林基底,容纳多重功能的空间建构与在地化经营2个方面,考察其营造途径与所呈现的特征。

2 万牲园营造中“农事试验”与“风景”的耦合

2.1 绘地如画:“农事试验”作为风景营造的基底

场地原址主要由乐善园行宫和继园(三贝子花园)两部分组成。建设试验场之时,乐善园“园中屋宇、花木悉经毁弃。惟土脉肥饶,泉流清冽”,栽植有大量麦田、高粱地与荷花等[3]41;继园与之相似,整体呈现为一派乡野景象。从相关诗文记载可看出在光绪年间,继园已成为乡野风光为主的公共游览场所,如清代李慈铭在光绪八年(1882年)记载园内“为卖花者所居,以大半为暖窖艺圃……碧槛朱栏,沿植花柳,种藕最为佳处,夏日追凉尤其选矣”[26]。

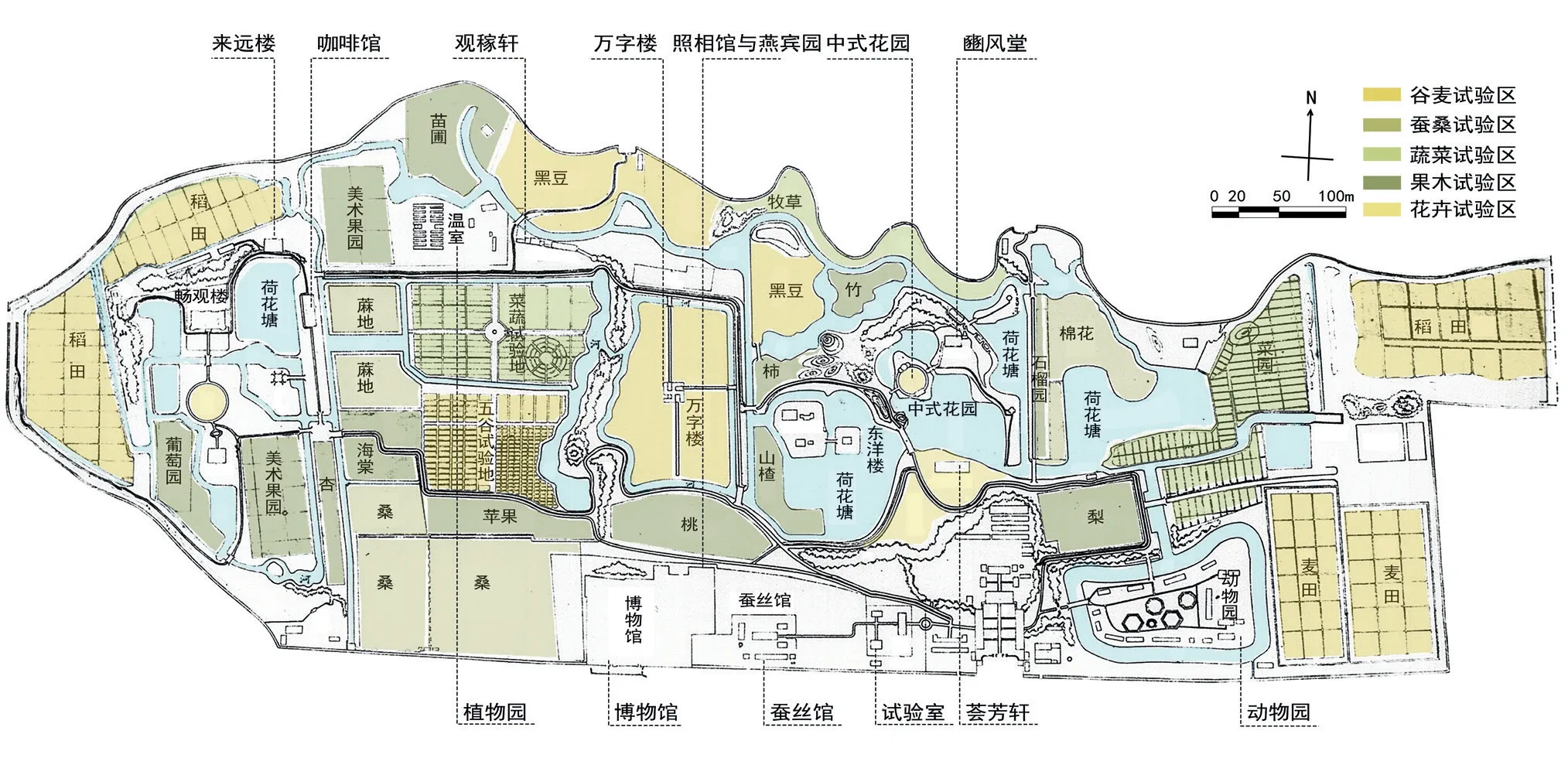

万牲园虽为进行农事试验与品种推广展示所建设,但是筹建过程中,考虑其兼有皇家行宫和公众游览的功能需求,尤其注重风景营建。在整体空间组织上,皇家行宫与赐园时期园林集中在东西2处,农田果树区相对独立(图2)。万牲园营建时将原建筑集中区作为重点建设区域,最大化利用原有格局构建山水骨架,如畅观楼与中式花园所在位置(图3)。其余则是根据农事试验与生产需求改造山体水道,将农田、果林、菜地等分区融入山水架构中构成风景基底③。整体呈现出以直线形式语言为主的生产性景观特征,“五谷分区,百果林立,或黄或白,陇亩接连,大有野外疏旷的景象”[28]124(图4)。

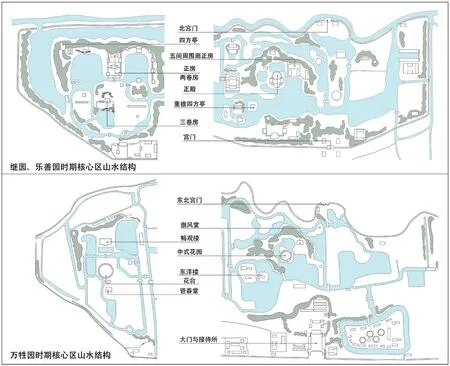

图2 继园、乐善园及倚虹堂[27](注:该研究所藏图中另有单幅继园图样与乐善园图样,以及未添建乐善园中建筑部分的山形水系图样。该图成图的具体年份尚不可考,根据目前所获信息可大致推断为 乾隆修建乐善园行宫的时期。)

图3 山水结构对比(作者绘)

图4 1909年万牲园平面图(作者改绘自参考文献[28]中第8页平面图)

在万牲园的局部空间营造时,一方面延续了皇家园林中营造农业景观的造景手法,如体现乡野农家风格的观稼轩,其建筑面向南部农田,长廊栏杆由树根、树枝编织而成(图5-1);另一方面亦将由农事试验所需的不同品种比选与播种方式差异作为审美对象,局部以图案化种植结合亭廊营造更具游赏性的农业景观,满足“试验”与“风景”的双重需求。如在观稼轩南侧的蔬菜试验地,以茅亭为中心分为4个种植区域,西侧2个种植区纵横交错,而东南的种植区则为圆环状层层种植的菜地,中间有藤本廊架,形成了高低错落、秩序井然的景象(图5-2)。

图5 观稼轩与南侧蔬菜试验地

2.2 点筑成景:山水骨架中的主题景观营建

万牲园建成后成为风景优美的游赏胜地,一方面是其在农业风景基底上借鉴大型皇家园林“园中园”的营造手法,使得农事试验、生产、展示与休闲游憩场所具备相对独立性;另一方面相较于皇家园林与赐园时期,园内建筑更加疏朗,体量减小(图3),更加注重与农田、果树等的相互成景关系,且分布于园内的“各项厅房、楼屋、亭榭、桥梁,或用中式、或采泰西、日本诸式”[25],以点景方式最小化介入场地,结合种植呈现多样化主题景观,整体“博大富丽,包罗万象”[30],满足皇家与公众的游赏需求。

1908年正式开园之后,“动物园”作为单独收费的游赏区位于主入口东侧,四面环水、界以短垣、以桥相连,里面展览各种珍禽异兽;万字楼区域与蔬菜试验地之间则由山体水系分隔,既满足作物生长的用水需求,也使得不同类型试验场地成为相对独立的“园”融于整体(图4)。西部畅观楼所在行宫区域和中部中式花园区域利用旧址作为重点区域营造园林景观,其中主体建筑畅观楼(西洋楼)④为红色的复古式建筑(图6-1),北依山丘与稻田相隔,东西两侧为荷塘;中式花园则位于东侧荷塘之中(图6-2),设有圆形游廊,廊分为南北2段,南廊有玻璃方厅,北廊有海棠式玻璃厅,中央种植牡丹多种,一方面用以新品种的培育,另一方面也体现中式赏景意境(图6-3)。中式花园以西的荷花塘中则有2座小岛,一座岛上建有东洋式建筑,四周环绕种植樱花多种,而另一小岛上兼有二层东洋景亭,登临可赏周围农田、中式花园、荷塘等多种景致(图6-4)。园内中西风格兼有的特征,使得该处“于时代化之中,复致意保存东方固有之美点,故一丘一壑,亦足使人悦性怡情”[31]。

图6 行宫区域与中式花园

3 万牲园游憩与博物系统的本土化建构

3.1 作为游憩之所的服务系统与经营观

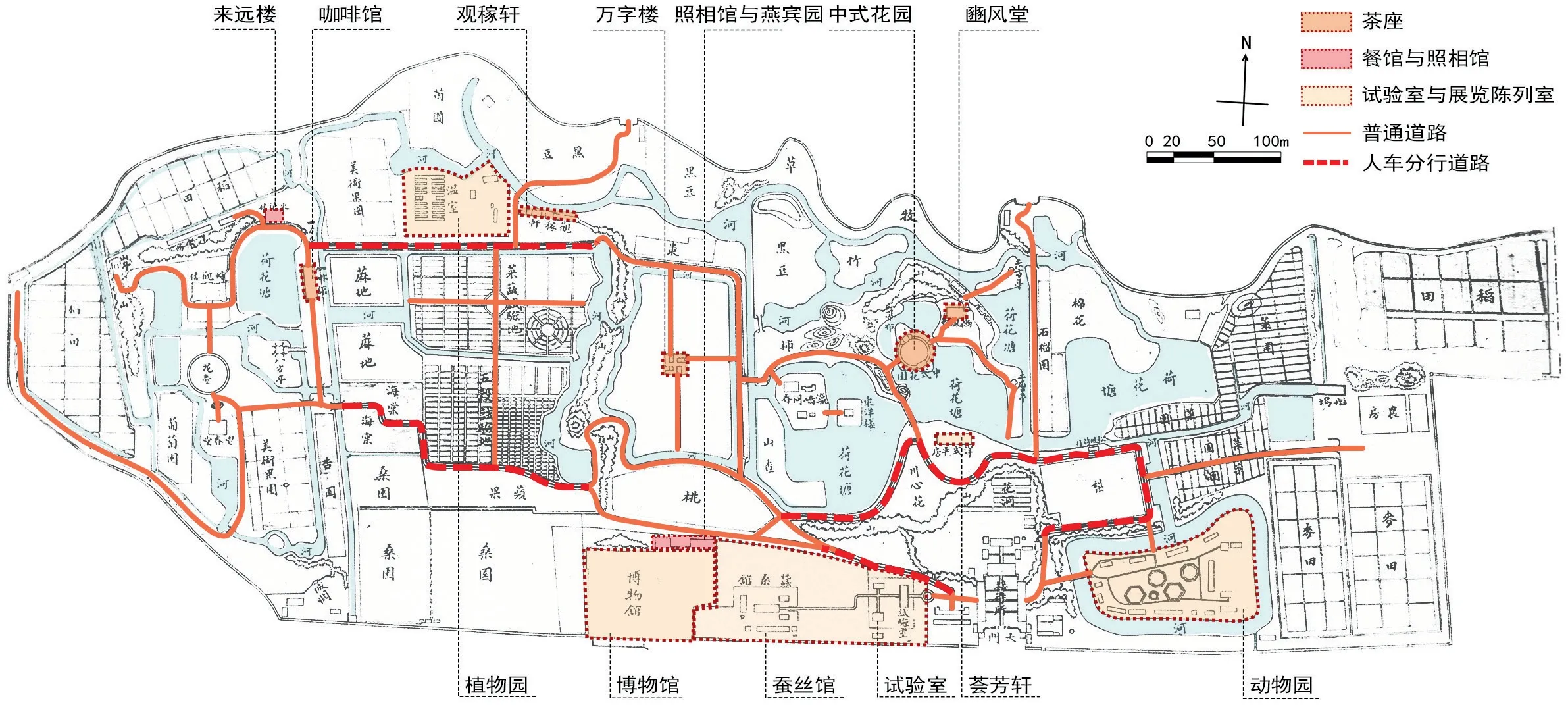

端方在西访归来的奏陈中论述各国公园“径路萦回,车马辐辏,都人士女,晨夜往游”[20],强调了公园作为公众游览之所,具有通达萦回且人车分行的路网系统。因此建设万牲园之时,园内部分道路采用了人车分行系统(图7),使得园内“途平坦,人行与车行分二道,极不相杂”[32]。由于山水骨架与农事试验等限制,并未完全实现西方公园中的环形路网。但是相较皇家园林时期服务少数群体的内向型游览特征,万牲园开放之后设有专门的游骋公司提供车轿与游船服务,满足大众的通行与游赏需求。

图7 万牲园游憩与博物系统(作者改绘自参考文献[28]第8页平面图)

作为面向公众开放的场所,万牲园建成之时也利用园内建筑提供多种餐饮服务(图7)。既有适应当时民间喜好的茶馆,如观稼轩、万字楼等处;也有售卖咖啡的西洋茶馆,提供崭新休闲体验。餐饮类亦是中西兼有,来远楼一楼的燕春园番菜馆,是第一家中国人经营的西餐馆,楼内桌椅陈设均为西洋式;而位于照相馆旁的燕宾园则为中式餐馆,二者共同满足不同游客需求。此外在园内还提供拍照留念服务,陈有一本《农事试验场全图》,册内载有二十四景⑤供游人根据个人爱好进行选择拍照。

万牲园通过园内外通达路网、车轿游船、餐饮场所等构成相对完善的游憩服务系统,将以往自发性的聚集消遣行为引导向一种在固定场所进行消费的休闲模式,引领更加“文明”的生活方式。同时通过这些消费性场所的经营,结合门票收入与农产品销售,使得试验场大体可以维持收支平衡[3]97。虽然,旧时大众日常游览的风景名胜之处或庙会中亦有产品售卖等,但是由于场所本身未经过有意“规划”与引导,因而具有不确定性;而万牲园通过对西方原型学习之后的本土化建构,为民国时期北京公园经营性建设提供了范本。

3.2 作为“民智开通”之所的博物系统与教育观

清末农事试验场(万牲园)为“研究农业中一切新旧理法”的场所,又是兼顾“考察试验之成绩,发起农事之观念……借以开通智识,及供学理之参考”的游览园[5]。因此建设时于园内设立多处实验室与博物场所(图7),成为近代公园多功能复合利用模式与农事试验场的建设典范。如在荟芳轩等处将从国内外搜集的农品籽种、农业用具以及农业书籍等进行集中展示;植物园内温室汇集中外植物千余种,按照植物自然系统进行分类,供四时观赏试验;而在室外栽植谷麦蔬菜、花草果木等区域,“每区都有标牌,写明第一区、第二区都是什么,游览的人一望而知……木标排立、纵横成行”[33]。并且规定学堂参观博览园不收门票费用,将星期日定为接待学堂之期,如万字楼在此日不对外开放,专门接待学生,尤见其所承担的教育功能。

万牲园中的博物与教育功能一方面是对日本农事试验场原型的学习,另一方面也与清末国人对于公园是重要教育场所的认知契合。在《记改良北京市(三)》中,对于公园区别于花园或名胜的社会教育价值进行论述,“公园和花园不同,花园小,公园大,花园不过动植物,公园兼有教育品,如浅草公园,上野公园”[34]。而国人考察日本之时,在上野公园中有植物园、博物馆、美术馆、音乐厅等代表现代城市的文化设施。这些设施在当时国内尚属稀有之物,但是考察者意识到可以通过公园与文化设施的共同建设,促进民众良好习惯的养成,以此达到社会改革的目的。因此在万牲园营造之时以“文明设施”需求为主导,审慎考量现有场地的建设适宜性与风景性,故而虽未有公园之名,但实际上从其相对完善的游憩与博物系统来考察,万牲园是对当时建设北京公园呼声的回应,承担了“以游乐之处,养成社会精神”的功能[35]。

4 传统的融构:近代北京公园建设的先声

19世纪末20世纪初对于海外公园、动物园、博物院、农事试验场等场所的考察与记载,成为北京万牲园建设时的理想形象与原型。但其在营建过程中并未呈现出脱离原址的单一形式模仿与移植,而是取农事试验场、公园、博物院等“文明城市”必要设施的功能内核,以传统造园手法为基础,完成面向公众的综合性场所营造。使得其内既展示了当时京城未有之新鲜事物,又包含本土化的游览风俗,成为北京第一座现代意义上的公园。由此也开启了北京近代市民休闲理念与生活方式转变的风潮,成为传统名胜以外的新型消闲与游赏场所。

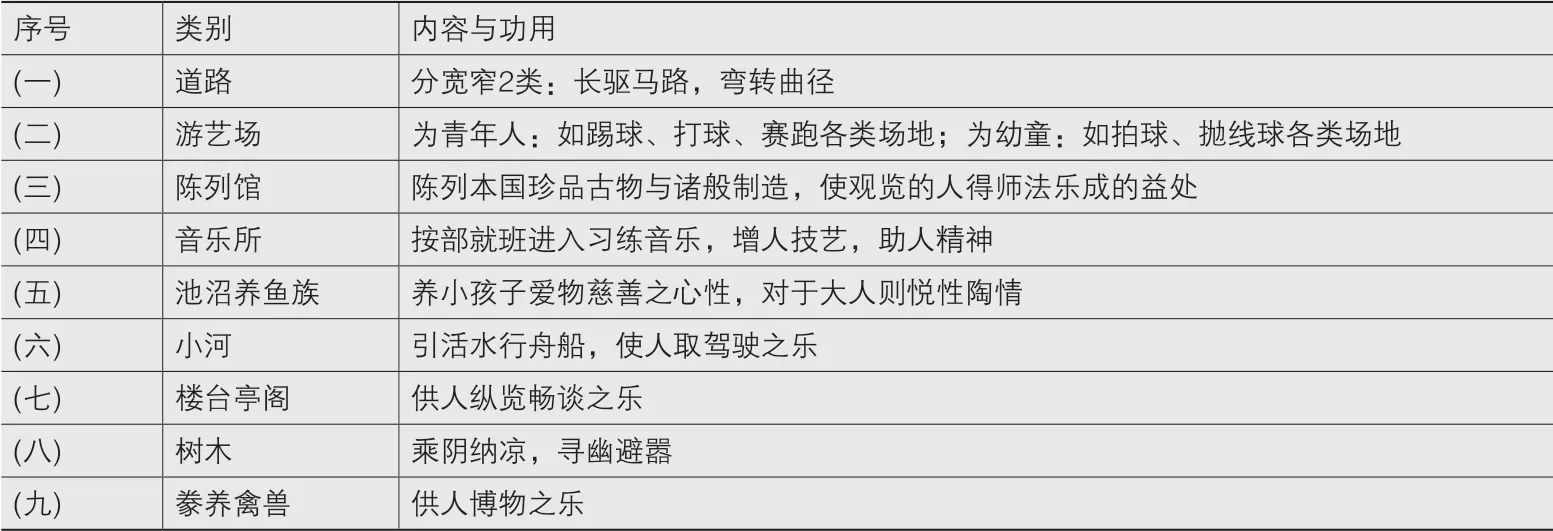

1910年,万国改良会代表丁义华在《大公报》中提出:为了“洗刷人胸中的浊闷,增长人活泼的精神”,除万牲园以外,应该在北京城里东西南北各设一公共花园,用以加强国民三育“体育、智育、德育”的精神建构。并具体提出“先农坛、地坛、日月坛以及别的大庙宇地方”已经具有公园的雏形,只要“稍加修改即可作为公共花园”,这也是民国时期北京将坛庙开辟为公园的先兆[36]。同时其在文中也阐述公园布置之法(表1),有亭台楼阁等景观性设施的置入,也有以强身健体、陶冶情操、启迪民智为目的的陈列馆、音乐所等设施的建设。这些功能与设施延续了万牲园的建设经验,又进一步强调通过对传统空间的再利用,达到引领大众进入更加“文明”生活的目的,发挥“公园”培育社会精神之功能。因此万牲园也是北京民国时期以传统空间为基础,整合游憩休闲、教育科普等功能的公园建设范本,体现了北京近代化过程中接纳西方经验进行本土化建设之时的融合与创新。

表1 公园布置之法[35]

在进入民国之后,万牲园由农林部接收管理,陆续增设树艺科、园艺科、病虫害科等,强调其作为农业研究与展览场所的功能,并对园内亭台楼阁进行修饰。后续几经改组与周折,园内基本保持清末的空间结构,承担着游览与科研场所双重功能;但是在1945年日军占领之后,损毁严重;日军投降以后由北平市农林实验所对场内的建筑、植物、动物等进行整理,至中华人民共和国成立后才又重新修缮开放。

综上可知,现今的北京动物园是经历各个历史时期层积之后的“共时性”呈现,包含有多重物质与文化遗存,对其不同时间切片下建设特征的考察与还原,有助于我们更加客观地辨析场所历史价值。本文从个案的建设缘由、营造手法与特征等层面探讨了作为北京公园发端的万牲园,其营造结果中折射出来的近代北京接纳“他者”经验进行物质建设之时的理念,即融合传统的本土化建构。同时,与上海、天津、广州等外埠城市受租界影响的移植式公园发端相异,近代北京公园呈现为外来文化冲击下保留本体特征的内发式转型。以此为出发点可以重新审视近代北京园林发展中,物质空间建设结果与社会文化之间的二元互动关系,为理解北京由古代走向现代的过程提供新研究视角与解读可能性。

注释:

① 农事试验场自1908年正式建成开放后,经历了数次更名,但是在晚清至民国的大众语境中,多称“万牲园”或“三贝子花园”。因此本文“万牲园”并非单纯指其中的动物园部分,而是代指对外开放的农事试验场整体。详见参考文献[3]43-44。

② 新宿植物御苑所在地为明治五年(1872年)为振兴日本现代农业而设的内藤新宿试验场,1879年后部分试验设施转移后,作为日本皇室用地和果树、蔬菜栽培研究的模范农场运营。详见参考文献[13]。

③ 1908—1909年万牲园陆地种植包括谷麦试验区、蚕桑试验区(包括棉麻)、蔬菜试验区、果木试验区、花卉试验区。详见参考文献[29]。

④ 畅观楼1908年建成时不对外开放,仅供两宫休息。1911年后对游人开放,可购票游览。

⑤ 二十四景:场园正门,办公大楼,动物园,松风萝月,豳风堂,莲花池,东洋楼,万字楼,草亭,观稼轩,花洞,植物园,大桥,假山石,西洋茶馆,来远楼,西洋楼,樱花,三卷,蚕桑馆,博物馆楼房(还没有开办),桑林,果树,谷麦菜蔬场。详见参考文献[28]122。