凤阳花鼓的音乐形态分析

周子翔

(滁州学院 音乐学院,安徽 滁州 239000)

凤阳花鼓虽然起源于江浙一带,但随着移民也开始在凤阳地区传播和发展,所以,其属于一种典型的输入型文化。这种艺术形式落地凤阳后,随着时代的变迁,不管是艺术内容,还是艺术形式,也开始展现出更加多样化的特点,并逐渐发展成一种极具综合性的艺术形式。在申遗成功的强大背景下,凤阳花鼓在“文化强省”战略的影响下,也开始成为专家学者研究的热点内容和地方政府密切关注的文化品牌。本文首先介绍了凤阳花鼓音乐形态的独特性,然后就凤阳花鼓音乐形态进行全面分析和介绍。

一、凤阳花鼓音乐形态的独特性

凤阳花鼓,从这种音乐形式的名字就可以看出,这种音乐的发展离不开凤阳县城的发展。早在1368年,朱元璋历经磨难,建立大明王朝,其执政后,下令在家乡临濠(如今的安徽省滁州市凤阳县)修建“中都城”,同时引导江浙一带人口向临濠迁移,希望可以充实家乡人口数量,迁移人口中不仅有平民百姓,也有文人雅士和富庶商贾,而后凤阳的发展证明,人口迁移极大程度增加了凤阳人口数量,带动了凤阳经济发展,促使凤阳成为繁荣的社会文化中心。虽然后续发展较为美好,但迁移人口到达凤阳后,带动凤阳发展的过程却是曲折的,朱元璋在临濠修建中都城,给当地人民和外来移民都带来了深深的苦恼,特别是背井离乡的移民中,他们移民的初衷是为了获得更好的生活,但到达凤阳后,目触皆是贫穷,还要为了修建中都城受苦役的压迫,生活较之前更加艰难。另外,在凤阳,民众大多靠天吃饭,而古时自然灾害难以预料,或干旱缺水,或涝灾频繁,辛苦一年,最终食不果腹。除了生活中的坚信,让江浙一带的移民更加忍受不了的是文化差异,精神的缺失让他们看不到希望,长此以往,愈发感到心中的压抑。物质生活的穷苦、精神生活的匮乏,导致移民对家乡的思念与日俱增。洪武八年(1375年),朱元璋下令终止修建中都城,且不再给凤阳过多的关注,大量的民众开始逃离这个多灾多难的地方[1]。经历种种后,留下来的人,不管是当地的,还是江浙移民,心中都有万千思绪,所以农闲时,年关时,民众就会背起“花鼓”,诉说自己的遭遇和思绪,同时向江浙一带流动,移民流动的主要目的是逃离凤阳,返还家乡,凤阳当地人流动的主要原因是讨要饭食,维持生计。而不管是当地民众,还是江浙移民,他们最大的共同点,就是以凤阳花鼓行走江湖。

二、凤阳花鼓的音乐形态

(一)调式音阶特征

通过对目前存在的凤阳花鼓的曲目分析可以发现,诸多凤阳花鼓的曲目中都应用了宫、商、角、徵、羽五种调式,音阶主要应用了五声、六声、七声三种类型。调试音阶特征主要体现在三方面:调试特征、音阶特征、守调和范调特征。

1.调式特征

凤阳花鼓的徽调式特征是常见的,在所有凤阳花鼓曲目中,超过一半都彰显了这种特征,比如,《王三姐卖鞋》《打莲厢》等。另外,还有25%的凤阳花鼓曲目显示出了宫调式特征。比如,人们耳熟能详的“左手锣,右手鼓”等。除此之外,凤阳花鼓还涉及其他三种调式:羽调式、商调式、角调式,但涉及的曲目数量较少,研究也不多。

2.音阶特征

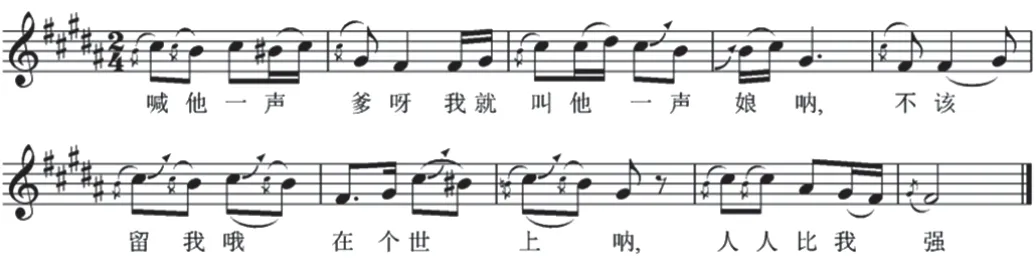

凤阳花鼓曲目中,应用到的音阶主要有三种:五声音阶、六声音阶、七声音阶,其中五声音阶应用较多,六声音阶和七声音阶应用较少。凤阳花鼓曲目在应用偏音的过程中,一般不会应用清羽,而是应用变宫、清角和变徵,而燕乐音阶因为多为清羽,所以,凤阳花鼓偏音的应用也不涉及燕乐音阶的应用,另外,通过升高宫音对其前后的商音进行装饰,也是凤阳花鼓曲目经常应用的较为独特的方法。如《讨饭歌》是十分经典的凤阳花鼓曲目,如图1所示,通过分析其简谱,不难发现,全曲的调式和音阶常见加变宫的六声F徵调式,就是上文所提及到的,凤阳花鼓最为独特的音阶修饰特点[2]。从理论角度来说,升高宫音不属于民族调式偏音范畴,但因为前后都有商音辅助,唱出来就会呈现出下行伴音辅助的形式。而如果从功用上分析,升高宫音的主要作用是对商音进行锈蚀和强调,和歌词一起,突出悲叹的语气,在音乐领域,升高宫音一般被作为将雅乐徵调式中徵音与变徵的下行小二度移高五度形成的。

图1 《讨饭歌》

从音乐表达需求进行分析,一眼就可以看出,这首曲目的题材类型为十分经典的诉苦题材,而这首曲目也正是上文所提及的那些背井离乡的江浙移民,在凤阳生活不如意后以音乐表达内心的苦楚、无奈和绝望,曲调突出了悲苦情感的表达,配合歌词,形成了十分鲜明的独特悲苦色彩。另外,凤阳花鼓曲目中,在使用七声音阶的过程中,更喜欢应用雅乐,虽然有些曲目没有应用徽调式,但是也应用了变徵音,比如,这一特点在《新娘闹五更》中非常明显,通过分析这首曲目的音阶,不难发现,该曲目的调式音阶属于c商雅乐,整首曲目的音区正好是一个八度,音阶的排列顺序为:商、角、变徵、徵、羽、变宫、宫、商。而这样的音阶排列顺序和常见的雅乐调式不同,《新娘闹五更》中的偏音的作用,均为装饰性作用,从旋律角度来说,这种特点常见于回音,其中,变徽音的主要作用是装饰徽因,并在曲目中形成565#45音调,变宫的主要作用是对羽音进行锈蚀,并在曲目中形成67656的音调。

3.守调与范调

在音乐领域,守调和范调属于非常专业的词语,而如果将专业的词语翻译成简单易懂的词语,守调指的是音乐曲调的单一调性,范调指的即为转调。从意义角度进行分析,可以发现,凤阳花鼓的调性运行较西方音乐的调性运行内涵更加丰富,比如,凤阳花鼓的范调有多种形式:同宫范调、多宫调、旋宫范调、双宫调,而凤阳花鼓范调的这类特点主要是由中国独特的调式体系所决定的。从结构上进行分析,凤阳花鼓的结构多为单二部曲式以及规模不大的乐段,所以相比较来说,凤阳花鼓中的守调应用相对较多[3]。比如,同宫范调最为典型的代表作《凤阳歌》,经过分析不难发现,全曲的结构属于并列的单二部曲式,第一乐段调式音阶和第二乐段的调式音阶有所不同,前者为加变宫的六声d羽,后者为五声g商调式,两者组合在一起形成了F宫系统内的范调,同时,两部分结构之间也存在一定的属主关系。《凤阳歌》中的前奏和后奏分为四个小节,且四个小节为相同的音调,该曲目开始,以器乐伴奏引入,然后加入模仿锣鼓发音的唱词,这部分曲调虽然简单应用了角、商两个音,但均以商音作为煞音,这样的处理方式起到了统一全曲的作用。再比如,《杨姑娘上吊》的题材也是非常典型的诉苦类题材,来源于曲艺,整首曲目采用了旋宫范调的手法。《杨姑娘上吊》为三句式乐段:第一乐句为五声A徵调式,第二乐句为五声A宫调式,第三乐句虽然对节奏音位进行了适当调整。但深入分析不难发现,第三乐句基本音调并未发生改变,依然属于第一乐句的A徵调式,句法采用首尾呼应的方式,这样的表达方式,应用到两次旋宫范调,因为句法应用首尾呼应的方式,使得整首曲目展现出了相对统一的调性。在凤阳花鼓六声音阶中,双宫调经常被应用,且在六声音阶中,双宫调会呈现出和宫—角较为相似的大三度音程,在演奏这类曲目过程中,强调上述效果,虽然不会形成实质性的改变,却给听众带来两种不同的听觉感受。除了《杨姑娘上吊》,《王三姐卖鞋》也很好地体现了上述特征。《王三姐卖鞋》的音阶结构为展衍的双句乐段,调式音阶属于加变宫的C徵,在这首曲目第一乐句结构中,虽然没有出现典型的变宫音并煞音在宫,但是句尾音调和首句相呼应。第二乐句开始应用变宫音并煞音在徵,并且在句尾音阶中产生了向C宫偏离的趋向,第一乐句和第二乐句结合在一起,形成了极具特色的六声音阶,不仅在音调上展示出了独特的韵味,同时还充分表达了凤阳地区的地方文化特色[4]。

(二)结构特征

在趋势结构上,绝大多数的凤阳花鼓曲目的曲式结构都是以一个乐段为基础,然后经过不断润色形成一部曲式,还有少量的凤阳花鼓曲目,也会形成单二部曲式,虽然很多凤阳花鼓曲目中,唱词部分长且大,但一般不会应用较为复杂或者规模较大的曲式结构,而是采用多段反复的方式,或者反复中稍带些许变化。如果从音乐发展手法方面进行分析,凤阳花鼓曲目主要使用中国音乐最为常见的重复、合头、合尾、变奏等方式,或者混合这些结构方式,展现别具一格的艺术特征。

1.曲式结构

凤阳花鼓曲目,如果采用的为一部曲式,那么其曲式结构主要有两种形式:一是上下句;二是两句半。另外,曲目在设计乐段歌词的过程中,经常出现重复,在重复过程中,也会发生些许变化,有些变化是变奏式的变化,有些变化是展衍式的变化。比如,《嫌穷爱富》这首曲目的结构形式为上下句结构形式,表现为合尾式,上个乐句结构和下个乐句结构均分为四个小节,每个小节都是方整型,所有小节句尾以一致的音调接触。所以,整首曲目,歌词重复了四次,在每一次重复时,第一乐句都发生了些许变化,后三次重复,第二乐句始终保持不变,而第一乐句的变化,也主要发生在前半段,为了保证整首曲目的整齐性和统一性,句尾音调始终保持不变。

凤阳花鼓在发展历程中,单二部曲式主要用于满足曲折叙事需求,单二部曲式的构成主要有两种类型:第一,应用间奏或者连接句将两个来源不同的曲调连接起来;第二,以乐段重复为基础,在第二段前半部分做适当程度的展衍,第二段后半部分保持了基本原貌,前半部分为对比的单二部曲式,后半部分为再现的单二部曲式。比如,陶燕华演唱的《凤阳歌》,虽然是老版《凤阳歌》的改编,两版虽然音乐形态有所差别,但却在曲式结构上存在相似之处。比如,两者都是单二部曲式,且第一乐段曲调十分相似,歌词内容也存在多处相似,且表达出来的情感也是相同的。同时在曲式结构方面,也存在较多的不同之处,具体表现在老版的曲式结构是再现单二部,第一乐段守调在加变宫的d羽,第二乐段同宫范调至g商;而陶燕华对老版进行润色改变后,所形成的则是对比单二部,在结构方面,两段之间增加了三小结的间奏。

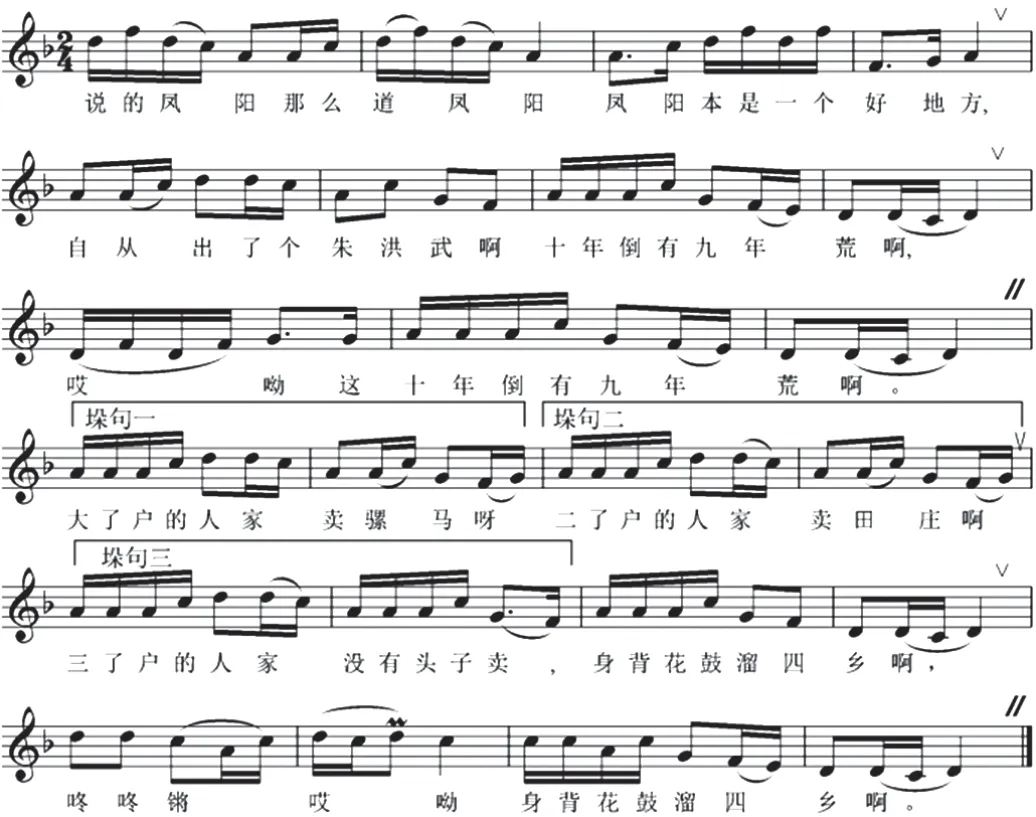

通过对《凤阳歌》的谱例进行分析,如图2所示,不难看出,第一乐段的乐段结构属于乘递发展的两句乐段,第二乐句虽然有所缩减,但却没有构成独立的乐句,其仅仅起到扩展乐段、巩固乐思的作用,同时兼具连接作用。总的来说,这首《凤阳歌》整首曲目的结构为两句半格式:2小节垛句组合形成中局构成第二乐段的前半部分,第3垛句延续形成第二乐句后半部分,然后两个小节一起再现第一乐段结束部分的音调形式,并且应用和第一乐段相同的处理方式,通过第二乐句重复的方式扩展乐段,实现乐思的进一步巩固。

图2 《凤阳歌》

2.发展手法

我国的民间音乐创作,绝大多数都不属于专业的技术性创作,但因为融入了十分独特的发展手法,所以,形成了别具一格的艺术规律,这些音乐发展手法主要源自西方音乐分析理论,应用到的主要因素有句法。与其他中国民族音乐一样,凤阳花鼓的发展手法也采用了上文提及的种种方式,另外,还设计合尾、展衍、乘递、变奏等。比如,《嫌穷爱富》中,在四遍歌词中,同一乐句呈现出四个不同的音调,这四个音调之间存在一定的差别,但彼此相互联系,且音调之间存在相互统一的关系,而统一四个音调的因素则是每一句最后的一个小节,所以,从整体结构上分析,这首曲目在每次变化的过程中,为了保证曲目的统一性,采用了合尾式的展衍手法。从细部结构进行分析,在每一次重复过程中,应用到了不同的发展手法,与第一次相比,第二次重复所呈现出来的变化最为细微,其发展手法主要是重复,第三次重复以保留第二次重复为基础,在前面两个小节的部分进行了适当调整,做了加花变奏;总结来说,最后一次重复所发生的变化最为明显,设四个音只保留了两个,并移低八度。再比如《凤阳歌》的垛句所采用的音调相同,虽然仅仅在句尾部分做了细微加花,但是垛句的音调还是来源于第一、第二乐句的前半部分。另外,因为歌词字数较多,在处理过程中,应用到了加花变奏。

再比如《秧歌调》,如图3所示,也是非常经典的凤阳花鼓曲目,很多凤阳花鼓曲调都来源于这首曲目,这首曲目是邵新兰演唱整理的,首先对该曲目的曲式结构和句法进行分析,这首曲目的主要结构为合尾式两句乐段,从第二句开始,采用乘递式发展手法中的顶真手法,这里灵活巧妙地应用了逆行顶针,而不是单纯的单音顶针。具体来说,第一句末尾的音调为“23211”,所谓逆行顶真,就是第二句开头将前一句的音调以逆行的方式进行加花及节奏变化处理,直接转变为“11232”。另外,第一句和第二句在合尾位置也发生了一定的变化,第一句末尾三个音拍直接拉长变奏为两小节。

图3 《秧歌调》

(三)其他特征

上文主要介绍了凤阳花鼓的调式、音阶、结构、发展手法等主要音乐形态特征,除了以上音乐特征,凤阳花鼓还存在其他特征,比如,音腔特征、节奏节拍特征等,而这些特征并不是凤阳花鼓的主要特征,所以,学者在研究过程中,往往不会给予关注,但缺少这些特征,凤阳花鼓难以展现出独特之处。

1.音腔特征

在研究中国音乐,特别是中国民族音乐的过程中,音腔是一个绕不过的话题,而音腔也是民间、民族音乐十分重要的因素之一。如西北民歌,其音腔豪放宽阔;而云南民歌,其音腔婉转悠扬,所以,在研究凤阳花鼓这一民间艺术形式的过程中,也要将其音腔的研究作为重点内容[5]。凤阳就是古时的临濠,地处安徽省滁州市,虽然仅仅是一个县城,但因为地处南北分界线,是非常重要的文化过渡地区、文化交融地区、方言过渡地区。凤阳因为地处南北方交界,所以,其方言不仅有北方的直爽和豪迈,也有南方的曲折和婉转,凤阳花鼓在传承和发展过程中,也受到了凤阳这一地理位置的影响,特别是其音腔的发展,不仅吸收了北方豪迈的旋律,也吸收了南方婉转的音调,形成了具有一定综合性的与诸多方言密切结合的音腔形式。比如,对经典凤阳花鼓曲目《讨饭歌》谱例进行分析不难发现,这首曲目融合了较多的滑音记号和装饰音,有的音前后均存在装饰,而这反映在乐曲表达上,就是在延长过程中,音高轨迹线频繁回转变化,有很多学者曾经试图去记录这首凤阳花鼓曲目中的音调轨迹,但尽管乐谱记录十分详细,仍然不能将音调轨迹完全记录出来,比如,在曲目中,前后装饰的短倚音十分常见,这些装饰的短倚音何时微升,何时微降。另外,在凤阳花鼓曲目中,滑音的记录难度也较大,比如,滑音音程是多少,滑音音素是多少,都难以记录清楚。只有专业的民间歌手,在演唱这类曲目的过程中,才能很好地认识、把握和表达这些曲调的变化,且不同的演唱者在处理音调轨迹过程中,也往往有不同的见解和方法。凤阳花鼓的音腔发展,除了受方言影响,还会受歌曲曲调来源的影响,所以,在研究凤阳花鼓音腔的过程中,必须将歌曲的曲调来源作为重要参考,以《讨饭歌》为例,这首曲目来源于曲艺,而凤阳周边地区的曲艺形式虽然不是梆子腔系,但都属于梆子腔系,所以,在研究凤阳花鼓的过程中,必须结合梆子腔的特征对其音腔进行更加客观的研究[6]。除此之外,还要考虑曲目的功用、表达内容、演唱形式等。比如,《讨饭歌》属于典型的诉苦题材,为了达到更好的情感表达效果,要求演唱者在演唱过程中,以“哭唱”的形式表达。

2.节奏、节拍特征

经过对诸多凤阳花鼓曲目进行分析,绝大多数的凤阳花鼓曲目的节拍采用2/4拍,虽然也有采用4/4拍的,但数量少之又少,而凤阳花鼓曲目的节拍设计和锣鼓的结构规整程度之间有着直接或者间接的关联。凤阳花鼓在节奏方面主要使用的节奏类型为均分、顺分节奏型,少数曲目应用附点、切分节奏。虽然很多学者提及,凤阳花鼓中的节奏还有跨小节的切分,但基本没有曲目应用到。在锣鼓节奏中,均分、顺分节奏型属于常用的基本节奏类型,一般不使用附点、切分节奏,这虽然与安徽花鼓灯有一定区别,但两者之间也存在一定的相似之处。总的来说,花鼓灯锣鼓节奏不管是在组合方式上,还是在节奏形式的表达上,都非常丰富,表演过程中,表演形式也较为灵活多样,但凤阳花鼓最为主要的音乐表达形式依然是以“歌”为主。

三、结语

进入社会主义新时期,国家更加重视文化软实力的建设,特别是各类非物质文化遗产,受到了国家高度关注。2006年,凤阳花鼓艺术申遗成功,成为安徽省首例“曲艺类”国家级非物质文化遗产,也从这一年开始,凤阳花鼓的发展正式步入快车道。近年来,凤阳花鼓艺术表演团体开始走出本土,多次参加国家级表演活动,并频繁出现在中央电视台等重要平台上,并在各种级别的舞台上大展风采。

随着优秀文化品牌价值的不断凸显,针对凤阳花鼓的研究和发展也在不断升温,安徽地区甚至建立了艺术研讨平台,为专家研讨提供了便利。而凤阳花鼓在继承和发展的过程中,也很好地展现了其社会价值、艺术价值、文化价值,相信凤阳花鼓在未来也会展现出蓬勃发展的新趋势。