环境法典编纂的宪法基础*

王 锴

2020年《民法典》的成功编纂使得我国迈入了法典化时代。随后,《全国人大2021年度立法工作计划》中指出,研究启动环境法典、教育法典、行政基本法典等条件成熟的行政立法领域的法典编纂工作。2021年颁布的《法治中国建设规划(2020-2025)》也指出,对某一领域有多部法律的,条件成熟时进行法典编纂。《2022年全国人大常委会工作报告》中进一步指出,在条件成熟的立法领域,继续开展法典编纂工作。可见,其他领域的法典编纂正式进入工作日程。我国环境法领域对编纂环境法典的呼声由来已久,(1)最早提出的环境法典构想,参见王灿发:《瑞典环境法的体系及其借鉴意义》,载《中国环境管理》1995年第5期;蔡守秋:《论国外环境法的综合性、一体化》,载《科技与法律》1998年第4期。并且已经进行了相当深入的研究和准备工作。(2)2004年,教育部设立重点研究基地重大项目《环境资源法典化基础研究》,最终成果为张梓太等著《环境法法典化研究》(北京大学出版社2008年版)。2017年以来,中国法学会环境资源法学研究会启动了中国环境法典编纂研究系列重点项目。该项目中,外国环境法典翻译出版德国、法国、意大利、瑞典、菲律宾、独联体和爱沙尼亚、哥伦比亚等七部;中国环境法典编纂基础理论研究目前已经出版《环境法体系化研究》、《域外环境法典编纂的实践与启示》、《中国环境法典编纂的基本理论问题》、《环境法典编纂视野下的环境法效能研究》、《环境法典编纂中的关系与结构》等五部著作。中国环境法典专家建议稿及立法理由说明研究三个子项目构成,有超过100名环境法学及相关学科的学者参与了该项目研究。法典作为最高级的立法形式,宪法作为主要规范立法权的最高法,编纂法典首先要看宪法上对此是否有所要求,任何法典的编纂都必须“根据宪法”来进行。探讨环境法典编纂的宪法基础不仅反映了“一切法律不能同宪法相抵触”的精神,也是衡量环境法典编纂的条件成熟度的标志之一。近些年,我国环境法学与宪法学已经开展了行之有效的对话交流,(3)2019年6月8日,首届宪法与环境法对话会在北京航空航天大学召开,会议就“生态文明入宪与环境宪法”、“环境保护基本国策与国家环境保护义务”、“公民基本权利与环境权”、“国家机关权力配置与环境法治”等问题进行了交流研讨。2021年5月29日,第二届宪法与环境法对话会在西南政法大学召开,会议就绿色发展、环境权和环境法典进行了研讨。第三届宪法与环境法对话会于2022年6月5日在天津大学召开,会议主题包括“习近平生态文明思想、中国共产党环境观的形成与法律表达”、“人类环境会议以来的环境(宪)法发展”、“生态环境法典及其宪法基础”、“环境权、国家环境保护义务与环境保护基本国策”、“国际环境法与全球环境治理、人类命运共同体”等。本文拟在已有讨论的基础上,对环境法典编纂的宪法基础进行分析。

一、法典作为维护国家法治统一的需要

众所周知,法典不同于法律汇编的地方在于,法典不是对某个部门法的既有法条的汇集,而是重新编纂,重新编纂的过程中既有可能删除已有的法条,也可能创设新的法条。之所以要重新编纂,简单地讲就是要实现该部门法的体系化。有学者将法典的功能概括为十种,这其中最核心的就是法的统一化功能。“法典可以统一大量的且有时极为分散的个别规范、不成文的法律规范、一般法律原则、法律学说以及法官法,通过这种方式,法典保障了最低限度的同质性和适用于各专业领域协调的基本结构,从而零散混乱的法律以一种集束的方式被书面确定,并在相对容易的条件下以体系性分类的方式适用于每个人。”(4)[德]沃尔夫冈·卡尔:《法典化理念与特别法发展之间的行政程序法》,马立群译,载《南大法学》2021年第2期。

关于法的体系化要求的最直接表现就是我国《宪法》第5条第2款“国家维护社会主义法制的统一和尊严”。对于法制统一的内涵,全国人大宪法和法律委员会主任委员李飞同志曾经将其解读为三个要求:一是一切法律规范都不能与宪法相抵触;二是下位阶的法不能与上位阶的法相抵触;三是同位阶的法相互之间不能抵触。(5)参见李飞:《立法法与全国人大常委会的立法工作》,十三届全国人大常委会、专门委员会组成人员履职学习讲稿,载中国人大网http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202011/58700c499c84446caf2bcfb1ef5d4af4.shtml,最后访问日期:2022年3月25日。2020年11月16日,在中央全面依法治国工作会议上,习近平总书记指出:“维护国家法治统一,是一个严肃的政治问题。我国是单一制国家,维护国家法治统一至关重要。”笔者认为,从宪法第5条第2款规定的“法制统一”到习近平总书记所提出的“法治统一”,反映了从法的外在体系统一向法的内在体系统一的升华。

秩序与统一是体系的构成要素。(6)Clemens Höpfner, Die systemkonforme Auslegung: Zur Auflösung einfachgesetzlicher, verfassungsrechtlicher und europarechtlicher Widersprüche im Recht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008, S. 7.人们通常将法体系分为外在体系和内在体系。外在体系并不旨在或者不主要旨在揭示法的内在意义的统一,而是致力于法的素材的清晰和有条理的呈现和划分。(7)Claus-Wilhelm Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz: entwickelt am Beispiel des deutschen Privatrechts, Duncker & Humblot, Berlin, 1969, S. 19.黑克将外在体系理解为一种通过概念的构建、规范的划分或者排序所形成的秩序,这些法律语句按照形式标准被汇聚和结构化,从而便于向外界进行描绘并使他们能够理解。(8)同前注⑥, Höpfner, S. 73.它的目标是无矛盾性,从而一方面提高部门法的明确性,另一方面也确保平等对待的实现。(9)Patrick Hilbert, Systemdenken in Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtswissenschaft, Mohr Siebeck, Tübingen, 2015, S. 59.外在体系构建的难点在于部门法的法条分散并且众多。以环境法的法条为例,目前散布在265部法律、法规、规章、各类解释和中央文件中,总条数达到6300余条。(10)上述数据根据《中华人民共和国生态环境保护法律法规全书》(中国法制出版社2021年版)统计得来。如何让如此之多的法条进行体系化?可以说,编纂法典是唯一有效的途径,也就是说,只有将这265部法律文件编纂为1部法律文件(法典),才能从根本上实现法条之间的秩序。同时,外在体系的构建也有利于法律适用。法官在一部有条理的环境法典中查找跟个案相关的法条比在浩如烟海的265部法律文件中查找,显然前者更有效率,也不容易产生遗漏。如果说外在体系旨在实现法的逻辑统一,那么,内在体系就旨在实现法的价值统一,即从法律规范中归纳出的原则在价值上是一贯的。在内在体系的构建中,发挥决定性作用的是那些隐藏在个别规定背后的部门法的基本原则,比如私法中的私人自治、信赖保护、诚实信用等。卡纳里斯将原则视为法秩序的基本价值。(11)同前注⑦, Canaris, S. 46.这些原则构成了部门法的理念或者本质,成为其他规范的基础。因此,内在体系反映了由普遍的法律原则所形成的公理或者目的秩序。所以,派纳才说,内在体系就是一个目的体系和价值体系。(12)Franz-Joseph Peine, Das Recht als System, Duncker & Humblot, Berlin, 1983, S. 94ff.这些目的和价值不仅构成了个别的法条与整个部门法之间的内在联系,也作为解释个别法条内涵的指引和方向。但是这种联系在部门法的法律文件分散化的情况下是很难实现的,而法典编纂不仅是对整个部门法的法条进行系统整理的过程,也是归纳和呈现部门法的内在价值的过程,并且通过这个内在价值对现有的法条进行“评价”和“筛选”,从而实现内在体系与外在体系相统一。

习近平生态文明思想指出,生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。可以说,可持续发展是我国环境法治的逻辑主线和核心价值,(13)参见吕忠梅:《发现环境法典的逻辑主线:可持续发展》,载《法律科学》2022年第1期。所有的环境法律制度都要服务于可持续发展的目的,经得起可持续发展原则的检验。习近平生态文明思想要求,用最严格的制度、最严密的法治保护生态环境,这更是指出了编纂环境法典的现实紧迫性。诚如前述,目前我国环境法的法条虽然繁多,但并非都符合最严格和最严密的保护要求。“我国生态环境保护中存在的突出问题大多同体制不健全、制度不严格、法治不严密、执行不到位、惩处不得力有关。”(14)习近平:《论坚持人与自然和谐共生》,中央文献出版社2022年版,第13页。可见,只有利用编纂环境法典的契机,对环境法律制度进行一次全面的清理、更新和巩固,我国环境法的体系性才能更加健全。

二、环境法典与美丽中国的国家目标

国家目标与国家目的不同,国家目的是为了证成国家为什么存在,而国家目标是国家要前进的方向。全国人大常委会委员长栗战书同志曾指出,我国宪法同一些外国宪法相比,一大特色就是明确规定了国家的根本任务、发展道路、奋斗目标。(15)参见《栗战书在深入学习宣传和贯彻实施宪法座谈会上的讲话》,载中国人大网http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-03/30/content_2052732.htm,最后访问日期:2022年4月3日。这一奋斗目标的集中体现就是我国宪法序言第7自然段,即“把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国,实现中华民族伟大复兴”。上述目标中,社会主义现代化强国是终极目标,而富强、民主、文明、和谐、美丽是社会主义现代化强国的具体表现。

在宪法学上,国家目标并非一句口号,而是具有法律约束力的宪法规定。这种法律约束力体现在:首先,国家的各项措施不能与该目标背道而驰;其次,国家的各项措施应当尽可能地实现该目标。前者课予国家消极义务,后者课予国家积极义务。但上述义务都是客观法义务,也就是说,公民并不享有请求国家履行这些义务的权利,即使国家没有履行这些义务,也只能通过合宪性审查而非宪法诉讼的方式来救济。那么,国家需要尽到何种程度来实现国家目标?这里不能不提到“可能性保留”(Vorbehalt des Möglichen)的理论。可能性保留源于“法并非不具可能性的利益”的思想,(16)Otto Depenheuer, Vorbehalt des Möglichen, in: Josef Isensee und Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band XII, 3. Aufl., C.F.Müller, Heidelberg, 2014, S. 558.要求立法要考虑现实的可能性,立法机关要避免法律的要求与现实的可能性之间脱节。可能性保留首先要反映国家在某个特定时期所能调动的资源(包括人力、物力和财力)。立法者要对其所制定的法律规范的可付诸实施性负责,它不能故意制定不可能实现的法律、没有规范义务的法律、明显无法履行的给付请求权、现实中不可能达到的有约束力目标等。其次,要为未来现实的变化预留空间,立法要有灵活性,如在例外的情形下允许执行机关免除公民所承担的义务或者解除普遍的禁令。总体上,可能性保留要求法律规定要满足事实上可执行和法律上可期待。(17)a.a.O., S. 571.

对于“美丽中国”目标的实现,习近平生态文明思想中已经给出了“路线图”,即第一步,“确保到2035年节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成,生态环境质量实现根本好转,生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化基本实现,美丽中国目标基本实现”;(18)同前注,习近平书,第15页。第二步,“到本世纪中叶,建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国,物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明全面提升,绿色发展方式和生活方式全面形成,人与自然和谐共生,生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化全面实现,建成美丽中国”。(19)同上注,习近平书,第15页。就此而言,环境法典的编纂对于美丽中国国家目标的实现具有重要意义,体现了环境法领域的“制度创新、制度供给和制度配套”。当然,现在的主要问题在于,编纂环境法典是否具备可能性或者说条件是否成熟。根据“可能性保留”的理论,可能性一般分为政治上的可能性、事实上的可能性和功能上的可能性三种。政治上的可能性,是指立法能否得到执政党的支持或者说有没有可能在立法机关获得通过。对此,学者已经进行了充分的论证。(20)参见吕忠梅、田时雨:《环境法典编纂何以能——基于比较法的背景观察》,载《苏州大学学报》(法学版)2021年第4期。党的十八大以来把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体总体布局,明确提出大力推进生态文明建设,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。尤其是“不能把加强生态文明建设、加强生态环境保护、提倡绿色低碳生活方式等仅仅作为经济问题。这里面有很大的政治”,(21)《习近平关于社会主义生态文明建设论述摘编》,中央文献出版社2017年版,第5页。这标志着执政党对中国特色社会主义规律认识的进一步深化,也表明了党和国家加强生态文明建设的坚定意志和坚强决心。事实上的可能性,是指立法不能使义务超出不能承受之重。环境法本身所具有横跨公私法的领域法特征给环境法典的编纂带来了如何与其他部门法进行协调的难题,很多环境法的法条“散落”在其他的部门法,比如行政法、刑法、经济法之中,甚至已经被其他的法典所容纳,比如《民法典》。为了解决这一矛盾,我国环境法学界提出了“适度法典化”的编纂路径,(22)参见吕忠梅:《中国环境法典的编纂条件及基本定位》,载《当代法学》2021年第6期;吕忠梅:《中国环境立法法典化模式选择及其展开》,载《东方法学》2021年第6期。即不追求环境法典的面面俱到,不是说只要涉及环境问题的都要纳入环境法典,而是保持环境法典调整范围适度,一方面允许一些单行法存在,另一方面也向未来保持开放性。功能上的可能性,是指立法能否实现预期的目标。如果说实现环境法的体系化是编纂环境法典的主要目标,那么,一方面,有《民法典》成功编纂以及其他国家编纂环境法典的经验可以借鉴;另一方面,经过多年的发展,我国环境法的基本体系已经形成,主要领域,比如污染防治、资源保护或者生态保护、专门事项都建立了环境法律制度,(23)参见吕忠梅:《环境法典编纂:时间需求与理论供给》,载《甘肃社会科学》2020年第1期。行政机关和司法机关也已经针对环境法开展了较为丰富的解释和适用活动,因此,环境法典的编纂并非“另起炉灶”,而是在现有基础上的开陈布新,再加上指导思想明确和方法科学,保证了环境法体系化的目标得以实现。

三、环境法典与环境保护的国家任务

我国宪法上最直接的环境条款就是《宪法》第9条第2款和第26条,这两条都位于宪法第一章总纲部分,总纲条款通常规定国家的目标和任务,即主要面向未来,因此也被称为纲领性条款或者基本国策。(24)参见王锴、刘犇昊:《宪法总纲条款的性质与效力》,载《法学论坛》2018年第3期。尤其是宪法第9条第2款提出了“自然资源”概念、第26条区分了生态环境和生活环境,这为环境法典的编纂提供了“顶层设计”。

(一)环境保护的对象

编纂环境法典首先要解决它的调整对象问题。关于这一点,现行宪法第26条首创了区分生态环境和生活环境的做法。1989年的《环境保护法》第2条则将两者统称为“环境”,并且将环境界定为“影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、湿地、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等”。可见,《环境保护法》中的“环境”涵盖了生态环境和生活环境两者。(25)参见许安标、刘松山:《中华人民共和国宪法通释》,中国法制出版社2003年版,第81页。但是问题在于,如果按照《环境保护法》的思路,将环境法典的调整对象扩大到生活环境的话,那么环境法典的内容势必非常庞大,诸如城乡规划、城市景观、文物保护、名胜古迹等都要纳入环境法典,甚至《宪法》第22条第2款的“国家保护名胜古迹、珍贵文物和其他重要历史文化遗产”也将成为环境法典的制定依据。实际上,通过比较法的观察,我们发现,其他国家也有类似的争论。比如在德国,关于环境概念的界定,立法机关首先很明确地指出,这里的环境是指自然环境,(26)Nicolai Müller-Bromley, Staatszielbestimmung Umweltschutz im Grundgesetz? Rechtsfragen der Staatszielbestimmung als Regelungsform der Staatsaufgabe Umweltsschutz, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1990, S. 103.不包含人为形成的环境(比如建筑物、工厂、交通设施等)以及社会环境(比如人际关系、社会文化经济制度等)。(27)Martin Will, Staatsrecht I: Staatsorganisationsrecht mit Bezügen zum Verfassungsprozessrecht, C.F.Beck, München, 2021, S. 353.同时,为了表述更精确,德国基本法第20a条使用了“自然生活基础(Natürliche Lebensgrundlagen)”的概念,它与自然环境是同义的,但不包含精神-社会环境。(28)Hans Hofmann/Hans-Günter Henneke (Hrsg.), GG Kommentar zum Grundgesetz, 14. Aufl., Carl Heymanns Verlag, Köln, 2018, S. 964.它是指整个生态系统,即大气、水、土地、动植物世界、微生物以及它们之间的相互影响。同时,自然生活基础也包含了矿产资源,因为它们已经成为现代文明的生活基础。(29)a.a.O., S. 964.就此而言,自然生活基础包含了所有人的、动植物的生命所依赖的自然前提,它们是生命以多样的形式维持、延续以及发展的必要条件,没有它们,生命将无法长期存在。(30)Christian Calliess, Rechtsstaat und Umweltstaat: Zugleich ein Beitrag zur Grundrechtsdogmatik im Rahmen mehrpoliger Verfassungsrechtsverhältnisse, Mohr Siebeck, Tübingen, 2001, S. 110.

虽然《宪法》第26条的“生态环境”概念产生了一些争议,(31)参见巩固:《“生态环境”宪法概念解析》,载《吉首大学学报》(社会科学版)2019年第5期。但从与生活环境界分的角度来看,该概念还是有其存在的意义的。由于生活环境的保护目前主要归入行政法的领域,比如城乡规划、城市景观、文物保护、名胜古迹等,而且与生态环境保护的目的不同。如果说生态环境保护的是环境的存续意义,生活环境保护的更多是环境的文化意义。同时,从宪法序言中的“生态文明建设”来看,生态环境应当是未来环境法典的主要调整对象。对此,2015年中共中央、国务院发布的《关于加快推进生态文明建设的意见》中也指出,“加快建立系统完整的生态文明制度体系,引导、规范和约束各类开发、利用、保护自然资源的行为,用制度保护生态环境。”所以,笔者同意环境法学者提出的将环境法典的调整对象集中在“资源、环境、生态”三个面向。(32)参见吕忠梅:《环境法典编纂方法论:可持续发展价值目标及其实现》,载《政法论坛》2022年第2期。其中,资源侧重于利用,环境侧重于保护,生态侧重于发展。正如习近平总书记所指出:“我们党历来高度重视生态环境保护,把节约资源和保护环境确立为基本国策,把可持续发展确立为国家战略。”(33)习近平:《推动我国生态文明建设迈上新台阶》,载《求是》2019年第3期。同时为了避免歧义,笔者也建议未来环境法典的名称用“生态环境法典”更为妥当。

(二)从环境保护的国家任务到国家的环境保护义务

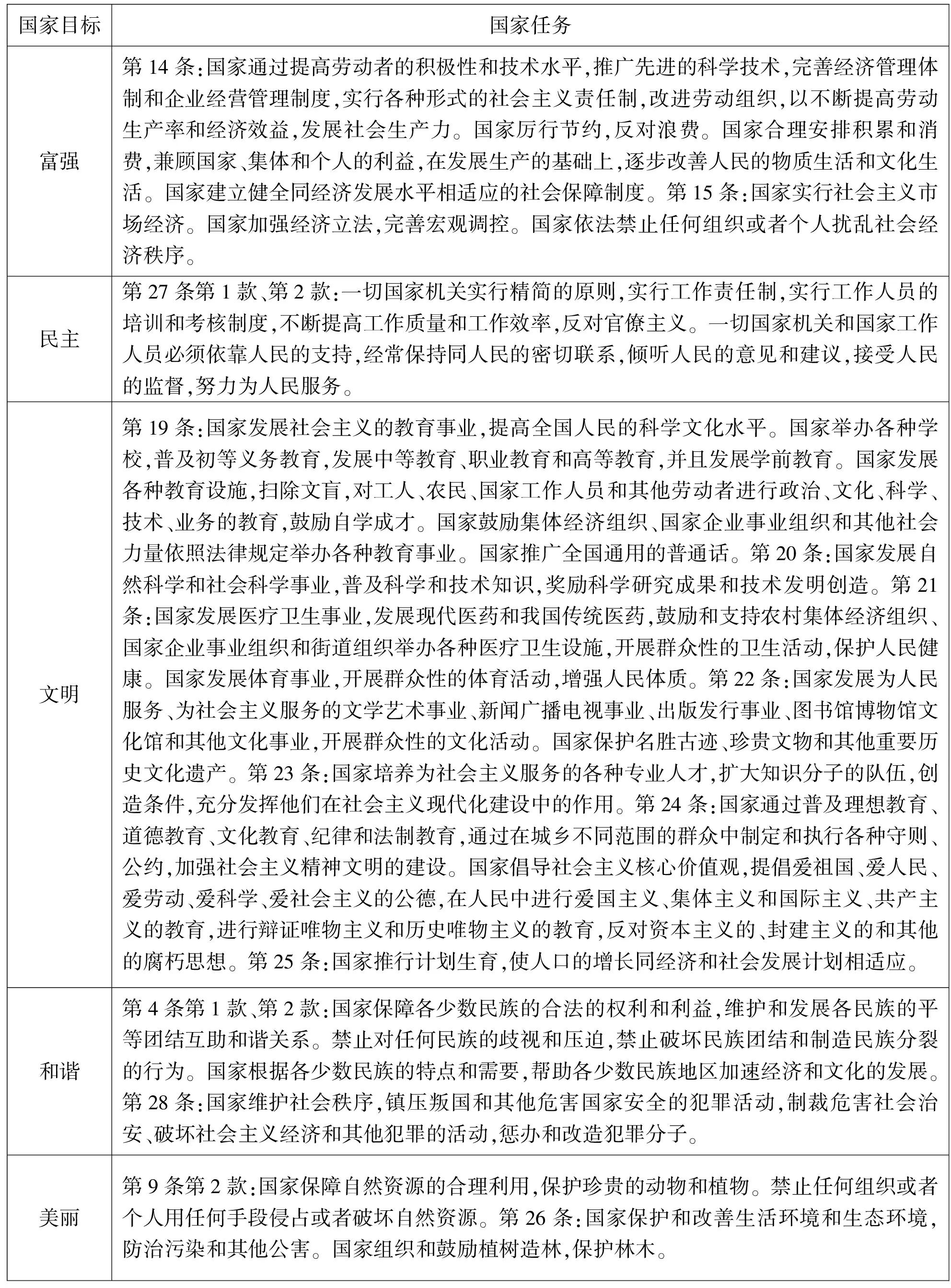

国家任务与国家目标不同。国家任务是宪法分配给国家或者允许国家从事的一些特定的活动领域。(34)Josef Isensee, Staatsaufgaben, in: Josef Isensee und Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschanland, Band IV, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2006, S. 124-125.国家任务比国家目标更加具体,在某种程度上,国家任务就是实现国家目标的手段。如果将我国“社会主义现代化强国”的国家目标分为富强、民主、文明、和谐、美丽五个部分,那么,在每个目标下面,宪法都课予了国家相应的任务(如下表所示)。但宪法只是列举了部分国家任务或者说重要的国家任务,宪法并没有穷尽国家任务。比如和谐的国家目标,不仅仅是通过《宪法》第27条的预防和惩治犯罪来实现,还有行政法上的预防和惩治一般违法行为等,因此,国家任务即使完全履行,也只能说国家目标或多或少地接近实现。

国家目标国家任务富强第14条:国家通过提高劳动者的积极性和技术水平,推广先进的科学技术,完善经济管理体制和企业经营管理制度,实行各种形式的社会主义责任制,改进劳动组织,以不断提高劳动生产率和经济效益,发展社会生产力。国家厉行节约,反对浪费。国家合理安排积累和消费,兼顾国家、集体和个人的利益,在发展生产的基础上,逐步改善人民的物质生活和文化生活。国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度。第15条:国家实行社会主义市场经济。国家加强经济立法,完善宏观调控。国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会经济秩序。民主第27条第1款、第2款:一切国家机关实行精简的原则,实行工作责任制,实行工作人员的培训和考核制度,不断提高工作质量和工作效率,反对官僚主义。一切国家机关和国家工作人员必须依靠人民的支持,经常保持同人民的密切联系,倾听人民的意见和建议,接受人民的监督,努力为人民服务。文明第19条:国家发展社会主义的教育事业,提高全国人民的科学文化水平。国家举办各种学校,普及初等义务教育,发展中等教育、职业教育和高等教育,并且发展学前教育。国家发展各种教育设施,扫除文盲,对工人、农民、国家工作人员和其他劳动者进行政治、文化、科学、技术、业务的教育,鼓励自学成才。国家鼓励集体经济组织、国家企业事业组织和其他社会力量依照法律规定举办各种教育事业。国家推广全国通用的普通话。第20条:国家发展自然科学和社会科学事业,普及科学和技术知识,奖励科学研究成果和技术发明创造。第21条:国家发展医疗卫生事业,发展现代医药和我国传统医药,鼓励和支持农村集体经济组织、国家企业事业组织和街道组织举办各种医疗卫生设施,开展群众性的卫生活动,保护人民健康。国家发展体育事业,开展群众性的体育活动,增强人民体质。第22条:国家发展为人民服务、为社会主义服务的文学艺术事业、新闻广播电视事业、出版发行事业、图书馆博物馆文化馆和其他文化事业,开展群众性的文化活动。国家保护名胜古迹、珍贵文物和其他重要历史文化遗产。第23条:国家培养为社会主义服务的各种专业人才,扩大知识分子的队伍,创造条件,充分发挥他们在社会主义现代化建设中的作用。第24条:国家通过普及理想教育、道德教育、文化教育、纪律和法制教育,通过在城乡不同范围的群众中制定和执行各种守则、公约,加强社会主义精神文明的建设。国家倡导社会主义核心价值观,提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德,在人民中进行爱国主义、集体主义和国际主义、共产主义的教育,进行辩证唯物主义和历史唯物主义的教育,反对资本主义的、封建主义的和其他的腐朽思想。第25条:国家推行计划生育,使人口的增长同经济和社会发展计划相适应。和谐第4条第1款、第2款:国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。国家根据各少数民族的特点和需要,帮助各少数民族地区加速经济和文化的发展。第28条:国家维护社会秩序,镇压叛国和其他危害国家安全的犯罪活动,制裁危害社会治安、破坏社会主义经济和其他犯罪的活动,惩办和改造犯罪分子。美丽第9条第2款:国家保障自然资源的合理利用,保护珍贵的动物和植物。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源。第26条:国家保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害。国家组织和鼓励植树造林,保护林木。

国家任务与国家目标的另一个区别在于,国家任务并不具有国家目标的强制力,更多是一种授权条款,也就是说,它只是为国家的行为提供了法律上的可能性,而非课予法律义务。(35)a.a.O., S. 126.因此,国家任务更多是为国家机关的行为提供理由,但是国家机关为了履行国家任务过程中到底如何行为,还要受到其他宪法规定的限制,比如基本权利。当然,宪法为何要规定国家任务?实际上从宪法上列举的国家任务中可以看到,这些任务大多是让国家介入原本属于社会自治的领域,如经济、文化、环境等。也就是说,如果宪法不规定这些任务的话,国家介入这些领域就缺乏足够的理由。因此,国家任务的出现与经济宪法、文化宪法、环境宪法等部门宪法的出现是同步的。

正是因为国家的环境保护任务缺乏强制力,所以出现了国家的环境保护任务转变为国家环境保护义务的趋势。国家环境保护义务的形成有三种原因:一种是国家针对公民环境权所承担的义务,但是该义务要以公民环境权的享有为前提。第二种是国家针对环境公共利益所承担的义务,也就是环境公益诉讼中所要求国家承担的义务。但对于这种义务,公民个人并无请求性,也就是说,即使国家不履行该义务,公民个人无法通过诉讼的方式来要求国家履行。第三种是从基本权利的国家保护义务中延伸出国家的环境保护义务。基本权利的国家保护义务是指国家有义务保护公民的基本权利免受其他公民的侵害,因此,在公民的基本权利遭受危险的时候,国家有义务采取措施进行干预。国家的环境保护义务实际上是将对公民基本权利的“侵害源”从其他公民扩展到了环境。即当公民基本权利所保护的法益遭受外在环境带来的危险时,国家有义务排除这种危险。(36)Johannes Dietlein, Die Lehre von den grundrechtlichen Schutzpflichten, 2. Aufl., Duncker & Humblot, Berlin, 2005, S. 103-104.这也是目前德国所采取的路径,德国联邦宪法法院最早在1978年的Kalkar1号判决中提出国家在环境法上的保护义务,(37)BVerfGE 49, 140ff.在后续的判决中,法院指出,国家有义务保护公民的生命和健康免于和平使用核能的危险,免于飞机噪音的危险,免于交通噪音、臭氧、电磁波的危险。(38)Andreas Voßkuhle, Umweltschutz und Grundgesetz, NVwZ 2013, S. 6.第三种方式可以避免前两种方式中要么纠缠于公民环境权是否存在、要么公民个人缺乏可请求性的缺陷,是相对稳妥的构建国家环境保护义务的方式。

从国家环境保护任务到国家环境保护义务,带来的是整个法律关系和法律性质的改变。首先,如果说国家环境保护任务是指向国家,强调国家如何完成任务以及该项任务在国家机关内部如何进行分配的话(比如《宪法》第89条第6项规定,国务院行使下列职权:……(六)领导和管理经济工作和城乡建设、生态文明建设),那么,国家环境保护义务指向的却是公民,因为国家之所以承担这项义务,是为了保护公民,实际上是保护公民免受环境的不利,由此才有了治理环境的理由。其次,与不具有强制力的国家环境保护任务不同,国家的环境保护义务不仅具有强制力,而且在国家没有履行该项义务的情况下,公民可能通过诉讼来请求国家履行,由此就产生了公民的保护请求权问题。保护请求权是一种从国家的客观法义务中推导出来的公民的主观公权利,即客观法的再主观化。(39)参见王锴:《环境权在基本权利体系中的展开》,载《政治与法律》2019年第10期。因为国家的环境保护义务原本是面向所有公民的,国家一旦出台环境保护措施,所有公民都会因此而受益。此时个人对此只有反射性利益而无主观公权利。但是,保护请求权使得国家在没有履行该项客观义务的时候,通过个别公民向国家的请求,此时国家如果继续不作为,就转变为国家的不作为损害个别公民权利的问题。我国信息公开行政诉讼中就曾采取这样的机制,比如《最高人民法院关于审理政府信息公开行政案件若干问题的规定》第3条。保护请求权的提出为公益与私益之间建立了“桥梁”,也为环境权的证立提供了契机。

因此,如果结合宪法上的基本权利条款,《宪法》第26条中的“国家环境保护任务”就可以被解释为国家为了保护某些基本权利(比如生命权、健康权)而要对环境进行治理的国家环境保护义务。(40)也有学者将国家环境保护义务理解为国家保护环境免受第三方侵害的义务,Vgl. Tobias Brönneke, Umweltverfassungsrecht: Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen im Grundgesetz sowie in den Landesverfassungen Brandenburgs, Niedersachsens und Sachsens, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999, S. 239.但在这种理解下,国家环境保护义务仍然是个客观法义务,因为环境作为受害方不可能去起诉国家,而只能由代表环境的组织去提起公益诉讼。这种义务即使存在,也应当被称为“国家的保护环境义务”,而非从基本权利的保护义务中脱胎而来的“国家的环境保护义务”。这种保护义务至少包含两个层面:一是不恶化,即对已经造成的污染进行治理,以使其恢复原状,比如“防治污染和其他公害”、“禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源”;二是改善,以使其变更好,比如“组织和鼓励植树造林”、“保障自然资源的合理利用”。那么,如何判断国家是否履行了环境保护义务呢?德国联邦宪法法院曾经提出了禁止保护不足的原则,即通过法秩序所形成的保护措施必须达到最低要求。(41)BVerfGE 88, 203, 254f.通常会采用比例原则进行分析,包括:(1)目的正当性,即要保护的法益必须具有宪法上正当性;(2)妥当性,即国家所采取的保护措施必须有助于目的的达成。这里的目的达成,只需要具有抽象的可能性即可。比如为了保护公众健康而禁止在公园内吸烟的措施就是不妥当的,因为公园是开放空间,即使吸烟也不会对他人身体造成健康损害,这样的保护措施不可能实现保护健康的目的。(3)必要性,即在多个能够达到保护目的的保护措施中,应当选择更有效的保护措施。例如,在德国的第二次堕胎案判决中,德国联邦宪法法院指出,单纯依靠刑事惩戒对于保护胎儿生命的作用有限,还需要一些配套措施,如为孕妇提供专业咨询,或在住房、学习、工作等方面提供福利措施。对于环境保护来说,必要性就是要用最严格的制度、最严密的法治来保护生态环境。(4)均衡性,即保护措施必须与保护目的之间必须有一种合理的比例关系,“不能用大炮来保护麻雀”。尤其是,保护措施应当与危险的范围、方式、接近度相匹配。(42)参见王锴:《基本权利冲突及其解决思路》,载《法学研究》2021年第6期。

国家的环境保护义务首先是由立法机关来承担的,(43)同前注, Calliess, S. 454.所以,如果立法机关完全不出台保护环境的立法,显然是违反该义务的。但同时需要注意的是,如果立法机关出台的立法达不到保护的目的,甚至有“放水”嫌疑也是不行的。比如2017年发生的甘肃祁连山事件中,甘肃省人大常委会制定的地方性法规《甘肃祁连山国家级自然保护区管理条例》将国务院制定的行政法规《自然保护区条例》第26条所规定的“禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动”缩减为“禁止进行狩猎、垦荒、烧荒”等3类活动,而这3类都是近年来发生频次少、基本已得到控制的事项,被缩减的7类恰恰是近年来频繁发生且对生态环境破坏明显的事项。这样的立法因为对环境保护的不足而违反国家环境保护义务。现在的主要问题是如何满足“禁止保护不足”中的必要性?诚如前述,我国目前的环境立法不是太少,而是繁多。但也正因为繁多,所以存在重复、矛盾、混乱等种种问题,就此而言,编纂内外体系统一的环境法典就比目前这种分散立法的方式对环境保护更有利,也更具必要性。同时,法典这种最高级的立法形式也符合了“最严格的制度、最严密的法治”的要求。因此,从落实宪法第26条的国家环境保护义务和避免环境保护不足的角度,编纂环境法典是立法机关应当选择的路径。

四、环境法典与公民的环境基本权利

我国宪法上虽然没有明确规定公民的环境基本权利,但是从宪法第33条第3款的“国家尊重与保障人权”中可以推导出公民的环境基本权利。因为宪法不可能将所有的人权都予以明确列举,而宪法第33条第3款就是在发挥概括性人权保障条款的作用,即为那些制宪者或修宪者没有预见到的新兴人权进入宪法、受到宪法保障提供通道。(44)宪法上没有列举的基本权利也分为不需要列举、真正未列举和非真正未列举,有些基本权利属于不言自明的自然权利,比如生命权、健康权,即使宪法未列举,也不能认为公民不享有该权利,就属于不需要列举的基本权利;有些基本权利可以从宪法上已经列举的权利中推导出来,比如姓名权、隐私权可以从《宪法》第38条的人格尊严中推导出来,就属于非真正未列举的权利。近年来,环境权作为新兴人权越来越多地获得国内和国际的承认。2021年10月8日,联合国人权理事会通过了第48/13号决议,承认享有清洁、健康和可持续环境的权利(right to a clean, healthy and sustainable environment)是一项具有重要意义的人权。这是联合国系统第一次承认环境权是一项独立的人权,具有划时代的意义。(45)参见吴卫星:《环境人权在联合国系统之演进——联合国人权理事会第48/13号决议之评析》,载《人权法学》2022年第3期。2021年公布的《国家人权行动计划》(2021-2025)中将环境权利作为与经济社会文化权利、公民权利和政治权利相并列的人权,并从污染防治、生态环境信息公开、环境决策公众参与、环境公益诉讼和生态环境损害赔偿、国土空间生态保护修复、应对气候变化六个层面对环境权利的内涵进行了阐述,涵盖了实体环境权和程序环境权,甚至包含面向后代的环境权,可以说是目前最为全面的环境权利论述。在2021年出版的《习近平关于尊重和保障人权论述摘编》一书中,其第六章的标题就是“协调增进全体人民的经济、政治、社会、文化、环境权利,促进人的全面发展”。(46)《习近平关于尊重和保障人权论述摘编》,中央文献出版社2021年版,第83页。

实际上,相对于环境权是不是宪法上的基本权利,更需要回答的是,环境权是何种宪法上的基本权利,亦即环境基本权利的内涵问题。人们一般按照请求权内容将宪法上的基本权利分为四种:请求国家不作为的自由权、请求国家进行实体给付的社会权、请求国家确认参选或者当选资格的参政权和请求国家进行程序给付的程序权。对此,笔者认为,首先,环境权如果作为一种防御国家对环境进行破坏的自由权,它非常容易与同样具有自由权性质的生命权、健康权等基本权利发生竞合。也就是说,一旦国家机关及其工作人员有破坏环境的行为,就往往附带着人民生命、健康、财产权益的受损,此时公民通过生命权、健康权、财产权等就可以发挥请求国家不得作出上述行为的功能,而往往等不到环境权的发动。因此,如果将环境权作为一种自由权来看待,它的独立性和存在的必要性是有疑问的。其次,我国环境法学者经常将环境权分为实体环境权和程序环境权,《国家人权行动计划》(2021-2025)中也将程序性的环境权利界定为“信息公开、公众参与、提起诉讼、获得赔偿”。应当说,这种分类没有太大的问题。因为程序权本身在我国宪法上就有所体现,即《宪法》第41条“中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员,有提出批评和建议的权利;对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为,有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利,但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。对于公民的申诉、控告或者检举,有关国家机关必须查清事实,负责处理。任何人不得压制和打击报复。由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人,有依照法律规定取得赔偿的权利”。程序权的作用在于,它旨在帮助实体性权利的实现。(47)参见王锴:《论宪法上的程序权》,载《比较法研究》2009年第3期。因此它的主要内涵是请求国家给予事前参与或者事后救济的程序,当然国家提供的程序要达到“正当程序”的要求。只要国家提供了这种程序,至于公民能否获得个人预期的效果或者说能否在救济中“胜诉”,并非程序权的保护范围。因此,程序权是“只管过程、不问结果”的权利,程序权只是提供了实现实体性权利的可能性,并非必然。同时,程序权是以实体性权利为基础的,也就是说,如果没有实体性权利,程序权所请求的程序就失去了对象。对于程序性环境权来说,如果实体性环境权的内涵迟迟不能确定,所谓的“程序性环境权”其实就不是针对环境权的,而是公民的生命权、健康权、财产权等因为环境问题受损后的程序权。因为程序权是对应所有实体性权利的,不只环境权有程序权的问题,生命权、健康权、财产权等都有程序权的问题。所以,光有程序性环境权是不够的,程序性环境权并不能解决所有的问题。再次,环境权与参政权的距离是最远的,因为参政权,比如选举权和被选举权,是进入到国家之内担任公职的权利,而环境传统上属于社会事务,是处于国家之外的被管理或治理的对象。由此可见,环境权作为宪法上的基本权利,只有纳入社会权是最可行的,这不仅符合了环境的社会属性,也顺应了环境权主要请求国家积极作为的内涵。

关于环境权的性质,笔者认为有必要区分:(1)基本权利与民事权利的论证思路是不同的。由于存在侵权和违约两种归责模式,所以民事权利的证成首先要区分权利与利益,判断标准在于是否具有归属效能、排除效能和社会典型公开性。(48)参见于飞:《权利与利益区分保护的侵权法体系之研究》,法律出版社2012年版,第55-64页。但在基本权利上,只需要考虑公共利益和主观公权利的区分,个人因为公共利益的间接获益被称为反射性利益,不被视为主观公权利。而是否属于主观公权利,又在于立法是否具有保护个人利益的目的,即所谓的保护规范理论。因此,一些民法上不认为具有民事权利属性的,比如一般人格权、个人信息权,但在宪法上却可以成为基本权利,只要能够从宪法中解读出保护个人利益的目的即可。对于环境权问题也是如此,环境权可能由于不具有归属效能和排除效能而不被视为民事权利,(49)《中华人民共和国民法典总则编释义》一书在解释《民法典》第126条的“其他民事权利和利益”时指出,由于目前理论界和实务界对环境权是否属于民事权利存在很大争议,本法最终没有明确规定环境权。参见黄薇:《中华人民共和国民法典总则编释义》,法律出版社2020年版,第332页。但并不能因此否认其具有成为宪法上基本权利的可能,更何况宪法上的基本权利已经出现了从个人权利向集体权利发展的趋势,而且集体权利也有共同行使和单独行使的区别。(50)同前注,王锴文。(2)导致权利不可诉的真正原因是什么,不能认为需要法律具体化的权利都不具有可诉性。(51)参见吴卫星:《宪法环境权的可诉性研究——基于宪法文本与司法裁判的实证分析》,载《华东政法大学学报》2019年第6期。如果按照保护范围的形成方式,宪法上的基本权利可以分为事实上形成的基本权利和法律上形成的基本权利,但事实上形成的基本权利是偏少的。不仅四大类型的基本权利中,社会权、参政权、程序权都需要立法形成,即使自由权中也有一部分是立法形成的,比如财产权、继承权、合同自由、婚姻家庭权利等。(52)参见王锴:《基本权利保护范围的界定》,载《法学研究》2019年第5期。虽然法律上形成的基本权利的实现需要以立法为前提,但不能认为其无法通过诉讼来实现。实际上,立法在形成这些基本权利的保护范围时,都会尽可能规定得具体,比如立法在形成《宪法》第45条的物质帮助权的保护范围时,《城市居民最低生活保障条例》第6条规定,城市居民最低生活保障标准,按照当地维持城市居民基本生活所必需的衣、食、住费用,并适当考虑水电燃煤(燃气)费用以及未成年人的义务教育费用确定。直辖市、设区的市的城市居民最低生活保障标准,由市人民政府民政部门会同财政、统计、物价等部门制定,报本级人民政府批准并公布执行;县(县级市)的城市居民最低生活保障标准,由县(县级市)人民政府民政部门会同财政、统计、物价等部门制定,报本级人民政府批准并报上一级人民政府备案后公布执行。城市居民最低生活保障标准需要提高时,依照前两款的规定重新核定。这已经将国家提供多少物质帮助规定得非常明确了。据此,该条例第15条规定,城市居民对县级人民政府民政部门作出的不批准享受城市居民最低生活保障待遇或者减发、停发城市居民最低生活保障款物的决定或者给予的行政处罚不服的,可以依法申请行政复议;对复议决定仍不服的,可以依法提起行政诉讼。当然现实生活中,确实有些立法对于社会权的保护范围规定得比较笼统,从而导致该权利很难实现甚至难以起诉,但这种“不可诉”并非该社会权自身的问题,应当完善立法而非否定社会权的存在价值。(3)社会权分为给付权(Leistungsrechte)和分享权(Teilhaberechte)两种,给付权侧重于能带来多少给付,而分享权侧重于给付受领人的获益如何分配。(53)Dietrich Murswiek, Grundrechte als Teilhaberechte, soziale Grundrechte, in: Josef Isensee und Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Band IX, 3. Aufl., C.F.Müller, Heidelberg, 2011, S. 573.分享权本质上属于平等的问题,具有比较明确的判断标准。难点在于给付权,过去之所以认为社会权的内涵模糊,就在于给付内容的难以确定。目前学界的共识是,从人的尊严的角度,给付的内容必须满足人的最低生存需要。(54)Wolfgang Rüfner, Leistungsrechte, in: Detlef Merten und Hans-Jürgen Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band II, C.F.Müller Verlag, Heidelberg, 2006, S. 707.对于环境权而言,这种最低生存需要就是由各种环境质量标准来规定的,这种方式的优点是,“受害者不必等到污染活动对他们的健康造成了现实损失,因为在某些场合这可能需要数年的时间。相反,只要有证据表明污染排放超过了法律规定的最低限值,原告就可以采取行动,以阻止污染活动的继续和后续损害的发生。”(55)[美]苏木杜·阿塔帕图:《健康生活权还是消除污染权?国际法视野下良好环境权的兴起》,杨朝霞、林禹秋译,载《中国政法大学学报》2018年第6期。(4)至于认为环境权的社会权内容在当前难以实现或者说与其他基本权利进行权衡时不占优势的观点,(56)参见彭峰:《论我国宪法中环境权的表达及其实施》,载《政治与法律》2019年第10期;郭延军:《环境权在我国实在法中的展开方式》,载《清华法学》2021年第1期。笔者认为,这种权衡困境实际上在任何基本权利中都存在,即使被视为最高价值的人的尊严,也在安乐死问题上存在与生命权之间孰高孰低的问题。然而,权衡困难并不等于无法权衡。虽然不存在抽象的、绝对的权利位阶,但是存在特定情形下的、相对的权利位阶,也就是说,在具体情境中仍然是可以权衡的。习近平总书记就曾经指出:“过去由于生产力水平低,为了多产粮食不得不毁林开荒、毁草开荒、填湖造地,现在温饱问题稳定解决了,保护生态环境就应该而且必须成为发展的题中应有之义了。”(57)同前注,第14页。同时,环境权与其他权利,比如生存权、发展权之间的冲突,也并非零和关系,不一定非要一方退让才能实现另一方。基本权利冲突的最优解决方案是“实践调和”,即找到使得双方权利都能得到最大程度实现的方式。(58)同前注,王锴文。对此,仍然引用习近平总书记的一段话来说明,他指出:“现在,许多贫困地区一说穷,就说穷在了山高沟深偏远。其实,不妨换个角度看,这些地方要想富,恰恰要在山水上做文章。要通过改革创新,让贫困地区的土地、劳动力、资产、自然风光等要素活起来,让资源变资产、资金变股金、农民变股东,让绿水青山变金山银山,带动贫困人口增收。我国现有一千三百九十二个5A和4A级旅游风景名胜区,百分之六十以上分布在中西部地区,百分之七十以上的景区周边集中分布着大量贫困村。不少地方通过发展旅游扶贫、搞绿色种养,找到一条建设生态文明和发展经济相得益彰的脱贫致富路子,正所谓思路一变天地宽。”(59)同前注,第30页。

环境权作为社会权的最大特点就是它的保护范围需要立法形成,因为社会权需要国家给付,但是国家给付到什么程度需要考虑国家的财政承受能力,而预算权又属于立法机关的职责。因此,对于任何社会权来说,离开立法是没有办法实施的。以我国宪法上已经明确列举的社会权为例,劳动权和休息权有《劳动法》,物质帮助权有《老年人权益保障法》《基本医疗卫生与健康促进法》《残疾人保障法》《社会保险法》《城市居民最低生活保障条例》等,受教育权有《教育法》《义务教育法》《高等教育法》等一系列教育立法。但是对于环境权来说,目前仅有《环境影响评价法》第11条第1款提到一句“专项规划的编制机关对可能造成不良环境影响并直接涉及公众环境权益的规划,应当在该规划草案报送审批前,举行论证会、听证会,或者采取其他形式,征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书草案的意见。但是,国家规定需要保密的情形除外”。这种立法状况显然对于环境权的保护是不利的。因此编纂环境法典也是有效保护公民环境基本权利的必然要求,从《国家人权行动计划》(2021-2025)对环境权利的列举来看,涉及到方方面面,恐怕不是一部条文数有限的单行立法能够解决的,应当通过系统性的环境法典进行规定。

四、环境法典与公民的环境保护义务

我国《民法典》第9条规定,民事主体从事民事活动,应当有利于节约资源、保护生态环境。《环境保护法》第6条第1款规定,一切单位和个人都有保护环境的义务。上述规定通常被视为公民(民事主体中也包含公民)的环境保护义务。习近平总书记也指出,“保护环境是每个人的责任”、“要加强生态文明宣传教育,增强全民节约意识、环保意识、生态意识,营造爱护生态环境的良好风气。”(60)同上注,第116页。现在的问题是,公民的环境保护义务到底是法律义务还是宪法上的基本义务?公民环境保护义务的内涵是什么?它与公民的环境基本权利之间是何关系?上述问题跟环境法典编纂之间也具有极为密切的关系,因为环境法典作为调整环境法律关系的基本法律,必然涉及到权利与义务的构建。(61)参见吕忠梅:《做好中国环境法典编纂的时代答卷》,载《法学论坛》2022年第2期。我国长期以来虽然秉持权利与义务一致性的原理,但是过去的权利与义务要么分属不同主体,比如A有财产权,B承担不侵犯A的财产的义务;要么虽属同一主体,但针对不同事项,比如A有财产权,同时也承担服兵役义务。真正的难题在于,权利主体和义务主体相同且针对同一事项的时候,如何解释权利与义务的一致性?比如我国宪法第42条规定的“中华人民共和国公民有劳动的权利和义务”和第46条规定的“中华人民共和国公民有受教育的权利和义务”,此时就会产生劳动和受教育到底是权利还是义务的理论困惑。对于公民的环境权和环境保护义务来说也是如此,尤其是公民的环境保护义务会不会“变相”架空公民的环境权,比如要求公民行使环境权的前提必须先履行环境保护义务。这些都是未来编纂环境法典时不能不考虑的。

虽然有的国家的宪法将公民的环境保护义务作为宪法上的基本义务,也有学者主张将公民的环境保护义务上升为基本义务。(62)参见陈海嵩:《公民环境保护宪法义务的历史源流与规范意义》,载《环境法评论》2018年第1期;张震:《公民环境义务的宪法表达》,载《求是学刊》2018年第6期。但问题是,要论证公民的环境保护义务是个基本义务,首先必须明确其宪法依据。我国宪法并未明确规定公民的环境保护义务,目前与之最接近的是《宪法》第53条“中华人民共和国公民必须遵守宪法和法律”。(63)虽然有学者将《宪法》第9条第2款的“禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源”作为公民环境保护义务的宪法依据,但显然环境的范围要大于自然资源,比如声音肯定不属于自然资源。也有学者将《宪法》第53条中的“爱护公共财产和尊重社会公德”作为公民环境保护义务的宪法依据,但一方面,环境并不都是公共财产,比如灰尘,另一方面,根据《宪法》第24条第2款,公德的内涵是指“爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义”,还无法直接从中推导出保护环境的内涵。该条位于公民基本义务部分,通常被称为公民的守法义务。《民法典》和《环境保护法》显然属于法律,那么,能否据此认为《民法典》第9条和《环境保护法》第6条第1款所规定的环境保护义务就是一种宪法上的守法义务呢?对此,笔者认为,基本义务与法律义务的区别不仅仅在于基本义务是宪法规定的,更重要在于基本义务的存在并不依赖法律,而法律义务则高度依赖法律,没有法律,也就谈不上法律义务。由此可见,《宪法》第53条规定的公民遵守宪法的义务应当属于基本义务,但是公民遵守法律的义务虽然是宪法规定的,却不是基本义务。(64)基本义务必然是宪法规定的,但宪法规定的义务不一定是基本义务。比如我国《宪法》第71条第2款规定,调查委员会进行调查的时候,一切有关的国家机关、社会团体和公民都有义务向它提供必要的材料。该义务就不是基本义务,因为基本义务必须是公民向整体上的国家承担,而非向某个具体的国家机关承担,此义务显然是公民向调查委员会承担的。参见王锴:《为公民基本义务辩护——基于德国学说的梳理》,载《政治与法律》2015年第10期。因为如果没有法律,遵守法律的义务就是一句空话。这跟遵守宪法的义务显然有所不同,后者即使缺少法律,遵守宪法的义务也仍然存在。在此,我们需要区分法律对于宪法上基本义务的两种意义:一种是对于基本义务存在的意义,另一种是对于基本义务实现的意义。法律会影响基本义务的实现,但并不影响基本义务的存在。首先,基本义务既然由宪法来规定,实际上就是为了克服由法律规定时立法机关可以随意修改甚至废止该义务的弊端,因此,基本义务的独立性就在于它不依赖法律也能够存在。其次,基本义务往往需要通过法律来实现,甚至很多基本义务中明确规定了“依法”二字,比如我国《宪法》第55条第2款的“依法服兵役义务”和第56条的“依法纳税义务”,这是为了避免国家根据抽象的宪法规定就让公民承担无限的义务。根据上述标准,我国《民法典》第9条和《环境保护法》第6条第1款规定的公民(以及其他民事主体)的环境保护义务本身就是法律规定的,它不可能透过守法义务成为宪法上的基本义务。

将公民的环境保护义务界定为法律义务有两大好处:一是如果将其界定为基本义务,那么必然导致其属于公法义务。因为宪法本身就是公法,是调整国家与公民之间关系的,所以基本义务都是公民向国家来承担。这必然无法解释《民法典》,亦即私法中的环境保护义务。二是有利于理顺公民的环境保护义务与公民的环境基本权利之间的关系。诚如前述,如果公民的环境保护义务是基本义务,它必然与环境基本权利之间产生“孰先孰后的矛盾”,比如破坏环境的公民能否主张自己实际上放弃了环境权?国家能否以公民违反环境保护义务为由而拒绝承担针对公民环境权的义务?等等。对此,笔者认为,作为法律义务的公民环境保护义务无外乎两种内涵,一种是公民的不作为义务,比如不能破坏环境,另一种是公民的作为义务,比如进行垃圾分类,但无论是何种内涵,都不能否定公民环境权的存在。因为公民的环境基本权利作为宪法权利,它的位阶高于作为法律义务的公民环境保护义务,国家不能因为公民违反环境保护义务而否认其享有环境基本权利。当然,公民能否以放弃自身的环境权为由不履行环境保护义务呢?这涉及到宪法学上基本权利放弃的原理。基本权利放弃是有条件的,并非任何行为都会产生基本权利放弃的效果。有些基本权利,尤其是关系到公共利益的基本权利,是不能放弃的。(65)同前注,王锴文。环境权作为利他的基本权利使得个人放弃的后果必然妨碍到他人享有健康安全的环境,因此,环境权不能主张放弃,也不会产生放弃的法律后果,即国家不能因为公民放弃环境权而拒绝向其提供健康安全的环境。

需要注意的是,作为法律义务的公民环境保护义务并非只能由《民法典》来规定,诚如前述,宪法上的基本义务虽然都是公法义务,但法律义务既有可能是公法义务,也有可能是私法义务。《民法典》规定仅仅规定了民事主体向其他民事主体承担环境保护义务的情形,但公民向国家承担的环境保护义务仍然有必要由环境法来规定,这是由环境法作为横跨公私法的领域法属性所决定的。比如我国《环境保护法》第38条规定的“公民应当遵守环境保护法律法规,配合实施环境保护措施,按照规定对生活废弃物进行分类放置,减少日常生活对环境造成的损害”,这显然是个公法义务。环境法典的编纂不仅是在形成公民环境基本权利的保护范围,同时也是在形成公民环境保护的法律义务。在某种程度上,环境保护的法律义务关系到环境法的“牙齿”。正如习近平总书记所指出的,“决不能让制度规定成为没有牙齿的老虎”。(66)同前注,习近平书,第13页。

五、结语

法典旨在实现部门法的体系化,从内在体系与外在体系相统一的角度,法典编纂是从“国家法制统一”走向“国家法治统一”的必由之路。宪法作为调整国家与公民之间关系的根本大法,为环境法典的编纂提供了双重基础。一是在国家层面,编纂环境法典是对美丽中国的国家目标和环境保护的国家任务的落实,同时,联系宪法上的基本权利条款,国家的环境保护任务可以被解释为国家为了保护公民基本权利免受环境危害的环境保护义务,国家履行环境保护义务要符合“营造绿色安全的健康环境”(67)同上注,习近平书,第148页。的要求,不能保护不足。从“最严格的制度、最严密的法治”的角度,编纂环境法典是实现上述目标和任务的必要手段。二是在公民层面,制定环境法典是保护公民环境基本权利的需要。环境权作为请求国家积极作为的社会权,其保护范围需要立法来形成。同时公民的环境保护义务作为法律义务,也需要通过环境法典的编纂来形成其具体内容,从而构建起公私兼顾的、以环境权和环境保护义务为架构的环境法律关系。

- 法学评论的其它文章

- 论强制型书证收集程序的竞合与选择*