工会道德型领导对员工亲组织不道德行为的影响研究

王颖胡恩华*单红梅

(1.南京航空航天大学 经济与管理学院,江苏 南京 211106;2.南京邮电大学 管理学院,江苏 南京 210023)

0 引言

员工出于维护企业利益而故意隐瞒产品缺陷或进行虚假宣传等道德缺失现象已引起了组织管理者和研究者的关注。Umphress 等将这种“旨在使组织或其成员受益但却违背社会核心价值观、道德、法律或合理行为标准的行为”称为亲组织不道德行为(unethical pro-organizational behavior,UPB)[1]。UPB 的危险性在于它时常以“亲组织”的表象而被组织忽视,其本质上的“不道德性”会给企业的持续健康发展造成极大隐患[2]。而领导作为组织情境的重要塑造者,能够强化企业道德规范和准则并制定相应的奖惩措施,进而影响员工的道德认知和行为决策[2-4],可见,企业道德型领导与员工UPB 之间存在紧密关联。已有研究表明,企业道德型领导会以公平、信任和尊重的方式对待员工,这有助于引导员工产生积极的工作态度和行为,但同时会导致员工在高度企业认同和回报动机的驱使下采取UPB[5-8]。究其原因,主要是企业道德型领导无法向员工持续传递明确的道德信息,使其在规范员工道德行为方面的有效性备受质疑。因此,亟需寻求一条能够有效控制和治理员工UPB 的新途径。

《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,工会需要组织和教育员工依照宪法和法律的规定行使民主权利,并不断提高员工的思想道德、技术业务和科学文化素质,这赋予了工会领导在员工道德教育方面的职能定位。大量研究发现,企业工会主席公开招聘、工会主席专职化和岗位专业化等改革措施极大增强了工会在企业管理实践中的影响力,工会领导成为工作场所活动的重要参与方[9-10]。罗永华提出,工会主席的领导力直接关系到工会在企业中的实际地位和职能履行,工会领导在企业发展和员工权益之间扮演“平衡功能机制”的角色[11],但现有研究在这方面仍然缺少令人信服的研究结果。中国情境下,工会领导同时肩负着社会治理、企业管理和员工服务的多重角色,具有非单一目标驱动的特征[12-14]。基于此,工会道德型领导不仅强调道德价值观与企业管理实践的融合与平衡,还能够通过劳动法律监督、协商谈判及教育培训等形式改善企业和员工的沟通互动过程,引导员工做出符合道德标准、满足各方利益的决策。可见,中国企业的员工同时嵌入于企业领导和工会领导的双重情境中,根据道德观念和行动的社会认知理论(social cognitive theory of moral thought and action)[15],员工之所以在企业道德型领导情境下仍会采取UPB,其诱因是企业道德型领导所传递的道德信息具有一定的模糊性,容易引起员工的道德认知偏差;而工会道德型领导作为企业和员工之间的信息连接“桥梁”,能够对员工的道德认知和判断进行纠偏,是员工面对道德困境时指导和规范自身行为的动力来源。因此,本文认为引入工会道德型领导来揭示UPB 的发生机制和边界条件具有重要的现实意义。

总体而言,本文的研究价值主要体现在:第一,本文引入工会道德型领导这一前因视角,提出工会道德型领导是企业抑制员工UPB 的重要路径,解决了已有研究在员工UPB 的抑制性影响因素方面的理论不足问题,从而揭示了工作场所中员工UPB 屡禁不止的本质原因;第二,本文将工会道德型领导作为情境变量,探讨其对企业道德型领导和员工UPB间的曲线关系的缓冲和纠偏作用。这响应了徐淑英关于做负责任的研究的呼吁[16],不仅是对以往研究中单纯从组织认同、积极互惠信念等员工心理特征变量寻找边界条件的拓展和补充,还为“企业如何有效降低员工的UPB”这一道德难题提供解释;第三,本文基于“双重组织道德情境-员工行为”的内在逻辑,提出企业和工会道德型领导的双主体视角及其对员工UPB 影响的理论框架,为人力资源管理研究和劳动关系研究的交叉融合贡献了新知识;第四,本文通过厘清企业道德型领导和工会道德型领导在实践中的协同互动关系,能够为构建灵活、动态和高效的企业道德管理模式提供策略和方法指导。

1 文献回顾与研究假设

1.1 中国情境下工会领导的角色

作为中国劳动关系的重要主体之一,中国工会的性质特征与国外工会存在显著区别,这从根本上决定了中国工会领导在工作场所中的职能角色有其独特性。尽管国外工会研究普遍认同工会既承担要求企业提高薪资待遇的“垄断者”职责,又兼具传达员工共同意愿的“集体代言人”职责[17],但这一研究结论并不适用于中国研究情境。中国的工会领导主要扮演“党政代言人”角色,在面对企业和员工时更倾向温和的“集体代言人”形象[18]。根据《中国工会章程》的规定,中国的企业工会不仅承担“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”的基本职责,还肩负着“动员和组织职工积极参加建设和改革”“促进企业发展”等责任。在管理实践中,企业工会是嵌入在企业内部的一个特殊组织,在企业和员工之间扮演着桥梁和纽带角色,并将协调与平衡劳动关系主体利益诉求作为其重要工作目标和任务[19]。基于这样的职能定位,工会领导在组织工作场所中的作用通常是“柔性”和“友善”的,并且能够和企业领导在工作场所中建立合作伙伴关系,共同影响员工的情绪认知和行为表现。实际上,在涉及员工切身利益方面已越来越多地出现工会领导的身影,其地位和作用得到明显提升。一方面,国家劳动法律法规政策不断强调工会领导在员工思想道德教育和组织员工技能培训等方面的组织引领作用,为工会参与企业工作场所活动、引导员工工作态度和行为提供了制度保障;另一方面,随着劳动关系新业态、新模式的涌现和以人为中心的员工关系管理时代来临,企业也意识到工会在了解员工需求、促进劳资沟通方面的价值,愿意支持工会领导开展工作[20]。

基于此背景,国内外学者开始关注工会领导在影响员工心理认知和行为方面的作用,发现工会领导可以促进员工福利,还能改善劳动关系氛围进而显著提升员工的积极工作行为,如工会参与、工会公民行为[21-23]。然而,上述研究虽然初步揭示了工会领导对员工-组织关系的协调作用,但其关注点仍停留在工会传统的维权活动上,如代表员工向企业争取劳动报酬和劳动保护等,而忽视了工会领导在平衡企业和员工双方利益、保障企业健康发展方面的重要角色。尽管工会领导兼职和“委派”式选拔在我国企业仍普遍存在,引起了对工会领导角色的质疑和批判[24-25],近年来,随着工会转型改革的全面推进,工会领导的身份地位在企业中发生着重大转变。大量研究证实,中国企业工会已逐渐摆脱“空壳工会”“企业附庸”的标签,企业工会主席能够以制度建立者、谈话参与者和第三方调停者的角色参与企业决策,并对企业的招聘、薪酬及民主管理等实践形成有益补充[26]。罗燕等指出,全国总工会在企业工会干部权益保护、工会经费收缴和工会主席任职资格等方面出台的诸多法律法规,从制度层面推动了企业工会职责的延伸和扩展[27]。在这一背景下,企业工会领导社会化、专职化和工会直选等工会改革经验和模式不断涌现[28]。李敏等发现,民主集中制下的工会直选有利于促进员工对工会的积极认知,并且具有较强的民意基础和组织化程度,能够与企业管理层开展平等协商[29]。如民主选举下产生的“理光工会模式”获得了员工的高度信赖和认可,使得公司员工离职率不到4%,远低于同期电子制造行业20%-30%的平均离职率[30]。面对中国工会制度与机制创新的新形势,有必要重新审视工会领导在企业管理实践中作为企业和员工之外的“第三方”力量,对构建健康的工作场所关系、改善员工工作行为的积极作用。由此,本文聚焦于中国工会领导专职化的特殊情境,从企业领导和工会领导的双主体视角探讨这两种领导力因素对员工UPB 的差异化影响和作用机理。

1.2 企业道德型领导与UPB 的曲线关系

企业道德型领导是指企业领导者在个人行动和人际关系中恪守道德底线,并通过沟通、强化和制定决策等形式激发员工的道德行为[31],它既要求领导者自身具备正直、真诚、利他、责任感等道德特质,又要求领导者在工作中树立道德榜样、明确道德标准。以往的研究主要关注企业道德型领导有利的一面,认为其强调道德规范和准则的重要性,会对员工不道德行为产生抑制作用[32-33]。然而,新近研究发现,企业道德型领导下员工容易感知到道德标准和企业利益之间的不一致性,从而造成员工道德决策的迷茫和混乱,导致员工的不道德行为动机增加[34]。UPB 是一种“特殊的”不道德行为,它实质上反映了员工道德认知机制的失调和混乱:是使企业获利还是遵守社会道德标准? 作为企业彰显、传递自身道德规范和准则的途径,企业道德型领导与员工UPB之间的关系开始引起学者们的关注。已有研究发现,企业道德型领导具有道德信息传递功能,可以通过发挥榜样示范和道德监督作用来调节员工的道德行为决策[35];同时,企业道德型领导会引起员工高度的企业认同,从而使得员工在保护企业利益和遵循道德规范之间“无所适从”[6]。可见,企业道德型领导在道德信息传递和示范方面并非尽善尽美,其对员工UPB 的影响具有两面性。

员工UPB 本质上是个体对组织情境中的道德信息进行认知加工和行为决策的结果,因而很大程度上受到组织道德情境特征的影响。根据Bandura 提出的道德观念和行动的社会认知理论,个体可以作为“能动者”(human agency)对组织情境中的道德信息和线索进行感知、观察和判断,并做出道德决策[15]。在组织情境中,企业道德型领导无法始终传达一致的道德要求,其根本原因是员工对企业道德型领导身份的认识和理解发生了阶段性的变化。具体来说,员工在企业道德型领导情境下的道德认知过程经历了动机微弱、信息模糊和道德强化三个阶段:其中,动机微弱是指员工在低水平的企业道德型领导下感知到自私、不公正和冷漠的负面企业形象[36],因此不愿意为了企业利益而承担额外的道德风险,这意味着员工UPB 动机处于低激活的状态;信息模糊是指企业道德型领导具有“中等水平陷阱”,Umphress 等认为充满道德模糊性的组织情境将触发员工的道德推脱机制,使得员工难以理性判断企业利益和道德标准的相对重要性,这种认知偏差容易误导员工采取不符合道德规范的、但对企业有利的不道德行为[1,37];道德强化是指高水平的企业道德型领导通过向员工灌输道德价值观和信念、制定道德奖惩政策等方式强化组织道德标准[32],可以清晰地向员工传达工作中的道德行为规范,提升员工的道德敏感性,这在一定程度上降低了其从事UPB 的可能性。相比于中等水平的企业道德型领导,此时员工对不道德行为的判断力得到提升,能够更加清晰地认识到UPB 对组织长远具有消极影响,因此不敢或不愿意违背道德标准而实施UPB。综上所述,员工UPB会随着企业道德型领导水平的增加呈现倒U 型变化,企业道德型领导只有达到一定阈值(拐点)后,才能发挥对员工UPB 的抑制作用。基于上述分析,本文提出如下假设。

假设1企业道德型领导和员工UPB 之间呈“先上升后下降的倒U 型”关系。

1.3 工会道德型领导对UPB 的抑制作用

中国的企业工会是嵌入在企业内部的一个特殊组织,在引导员工道德行为、促进企业履行社会责任方面扮演“合作伙伴”的角色[38]。作为工会“代言人”和工会活动的组织者[29],工会领导者的道德性至关重要。由于中国工会身处一个由政府、企业和员工等多重力量构成的关系网络之中,并将协调与平衡各主体利益诉求作为其重要工作目标和任务[25],而UPB 产生的根本原因是员工难以平衡来自企业的利益要求和来自企业外部利益相关者的道德期待[39],因此工会道德型领导角色的加入有助于监督企业开展道德管理,确保其遵循社会道德规范,是协助企业降低员工UPB 的另一条重要途径。

根据道德观念和行动的社会认知理论,个体同时受到组织环境内多重道德标准和要求的影响,并且这些道德标准和要求之间并非相互对立,而是具有内在的互补和协同性[15]。当员工同时置身于企业道德型领导和工会道德型领导的组织情境中,员工不仅受到企业道德型领导的直接影响,还会在工会道德型领导的信号作用下,按照工会领导对员工道德认知和判断的期望与要求调整自身的行动。首先,工会道德型领导能够在企业道德信息传递和沟通方面发挥“增量”作用。由于企业自身难以解决经济利益与社会责任之间的伦理冲突,员工在企业道德型领导下仍然面临道德认知失调的压力[40]。而工会道德型领导则与之不同:工会道德型领导不仅考虑企业绩效(结果),而且重视规范和引导员工行为(过程),更加符合社会对企业伦理的期望。在员工的道德认知过程中,工会道德型领导能充分展现出对企业利益相关者的关心,重视与内外部利益相关者建立长期伙伴关系[25],这有利于在组织内形成目标相容、价值契合的榜样效应,抑制员工UPB 的发生。研究证实,工会道德型领导能够优化企业和员工间的沟通机制,为员工举报企业内的不道德行为和现象提供“安全通道”[41]。Balser 和Winkler 发现,工会领导与员工保持开放沟通和信息共享,能够正向引导员工对工作场所的心理认知和行为[42]。

其次,与企业道德型领导相比,工会道德型领导更强调道德价值观与企业管理实践的融合与平衡,目的在于从组织层面上整体提升员工的道德意识和行为。工会道德型领导作为企业和员工之间的纽带和桥梁,发挥把相互疏离或竞争的组织内外部利益群体连接在一起的功能[43],使得员工逐渐对组织的道德政策、程序及实践形成共同认知和看法,耳濡目染地采取道德行为。具体来说,员工受到工会道德型领导所传递的敬业精神、劳模品质和工匠精神等正向价值观理念的影响,进一步将其内化于心、外化于行,做出符合道德标准、满足各方利益的决策。并且,工会道德型领导通过定期组织道德主题活动、奖励良好公民(道德行为)以及鼓励披露不道德行为和道德问题等形式,能够将相对抽象的道德准则和要求具体化为组织成员所共同遵循的一系列行为准则,这对员工的道德信念具有正向塑造作用。工会道德型领导能够协助管理者将道德观念和价值观取向“注入”到企业管理实践的各个环节,在规避员工的道德困境方面发挥超越于企业道德型领导的增益效力,由此可以得出假设。

假设2工会道德型领导在企业道德型领导之外对员工UPB 具有显著的抑制作用。

1.4 工会道德型领导对企业道德型领导与员工UPB 关系的调节作用

道德观念和行动的社会认知理论强调员工道德认知机制的情境依赖性,即员工的道德意识和认知并非一成不变,而是会受到不同的组织情境的影响并加以修正[15]。根据这一理论视角,面对冲突性的组织需求时,员工可利用的资源或策略越充分,其道德判断与行为选择之间的一致性越高。作为工会组织的道德价值观的集中体现,工会道德型领导必然对企业道德型领导与员工道德判断和认知之间的关系产生影响。具体来说,在企业道德型领导和员工UPB 间的曲线关系左侧,随着企业道德型领导从低水平提升至中等水平,企业道德型领导所传递的道德信息的不确定性增加,使得员工难以正确解读道德型领导行为的初衷,此时工会道德型领导通过协助企业传递明确的道德信息和监督员工的工作行为,对企业道德型领导的作用过程形成有益补充。由于企业道德型领导在与员工的互动过程中传递的道德线索具有模糊性,员工容易感知到道德标准和组织利益之间的目标分歧,从而有合理借口为其UPB 辩解和美化[44]。在这方面,工会道德型领导提供的道德评价标准更加明晰和一致,此时工会道德型领导承担着企业和员工间的沟通“媒介”,确保员工遵循积极的价值观导向,正确解读企业道德型领导所传达的利益诉求和期望。例如,工会道德型领导通过开展员工道德培训计划,与员工建立紧密联系,帮助员工理解做出道德决策所涉及的潜在认知过程以及促进该过程的策略,这种道德认知和判断能力使得他们对个体行动中“对与错”的模糊感降低,具备更高的道德敏感性。因此,员工在较高水平的工会道德型领导下更倾向以积极正面的方式来维护企业利益,这时即使企业道德型领导在信息的“上传下达”中存在一定偏差,员工仍能够将大部分注意力集中于工作任务和目标本身而非实施UPB,企业道德型领导对员工UPB 的诱发作用会得到缓解。

在企业道德型领导和员工UPB 间的曲线关系右侧,随着企业道德型领导从中等水平提升至高水平,员工UPB 水平会在企业道德型领导的道德监督和示范作用下逐渐减少,此时企业道德型领导和工会道德型领导在道德信息传递方面存在相互替代的效应。已有研究发现,企业和工会的领导行为都在引导员工工作行为、构建健康工作场所方面扮演着重要角色[45]。遵循这一思路,企业道德型领导和工会道德型领导在抑制员工不道德行为方面也具有功能和目标的相似性。基于道德观念和行动的社会认知理论[15],员工会对企业和工会领导传递的不同道德线索进行理性抉择和取舍,这构成了员工道德决策的“协同组合”情境。从员工认知的角度,企业道德型领导和工会道德型领导都为员工传递了强烈的道德警示和奖惩信息,并且高水平的工会道德型领导作为企业道德型领导之外的信息来源,对其影响UPB 的过程产生“挤出效应”。此外,由于工会道德型领导肩负为员工提供服务的基本职责,始终以员工的福祉关怀和幸福体验为落脚点[46],员工能够在工会道德型领导下获得全面而长久的情感支持,这使得员工对企业道德型领导的需求和反馈相对降低,企业道德型领导对员工UPB 的影响效果也随之减弱。因此,综观企业道德型领导和员工UPB 之间的曲线关系,本文认为工会道德型领导对企业道德型领导影响员工UPB 的过程具有缓冲作用。

基于中国雇佣关系主体间的利益一致性和合作性的特征,工会道德型领导被赋予了劳动育人功能、宣传职业道德精神、参与企业道德管理等核心目标,这有利于进一步激发员工的道德潜能,对企业道德型领导与员工UPB 间的曲线关系产生纠偏作用。Bandura 认为,个体对未来结果的预期会对其行为产生引导作用,而外部强化是调节其行为预期的关键环境因素[15]。在企业中,工会道德型领导作为工会教育和建设职能的履行者,协助政府、行业和公众对企业道德管理施加压力,同时通过道德教育提升员工的思想文明意识,畅通员工诉求反映渠道,以此来多方位地调节员工的道德行为决策过程。已有研究表明,工会通过保障员工发言权、构建内部沟通体系和促进员工参与的形式,可以有效平衡企业和员工之间的利益联结机制[28],有助于减少员工在企业道德型领导下感知到的道德认知偏差。在工会道德型领导的监督下,员工不仅能够主动参与企业的社会公示或信息披露,还敢于对违背社会责任的企业行动提出异议,并在问题尚未完全暴露之际提出建设性的预防或改善意见[47-48]。此时,企业道德型领导诱发员工UPB 的道德风险得到及时遏制,以相对较少的资源和精力投入就足以对员工UPB 达到抑制效果,即二者之间的曲线关系整体上向“左边”移动。基于上述分析,可以提出如下假设:

假设3a工会道德型领导负向调节企业道德型领导与员工UPB 的关系。即随着工会道德型领导水平的提升,企业道德型领导对员工UPB 的作用逐渐减弱;随着工会道德型领导水平的下降,企业道德型领导对员工UPB 的作用逐渐增强。

假设3b在较高水平的工会道德型领导下,企业道德型领导和员工UPB 之间的曲线会整体向“左边”移动;在较低水平的工会道德型领导下,企业道德型领导和员工UPB 之间的曲线会整体向“右边”移动。

综上,本文的理论模型构建如图1 所示。

图1 理论模型Figure 1 Theoretical model

2 研究方法

2.1 样本选取与数据收集

为了全面了解企业道德型领导和工会道德领导的现实特征,以更好地契合研究问题,本文遵循“理论抽样”原则,锚定样本企业并收集调研数据。对样本企业的选择标准如下:第一,保证在行业领域内领先位置,并且建立了完善的人力资源管理体系,确保样本的代表性;第二,保证均匀覆盖国有企业、私营企业、外资企业以及集体所有制企业等不同性质的企业类型,以增强结论的推广性;第三,考虑到工会领导者兼具企业雇员和工会主席的双重身份的情况下,不仅领导者的晋升发展、职业待遇以及劳动合同履行等利益攸关的问题受制于企业[49],使其在干预员工行为方面作用有限,而且员工也难以区分其不同的领导者身份边界,并做出相应的道德认知和判断,因此工会领导兼任的情况并不适用于本文的研究情境。本文通过企业访谈和预调研工作从样本库中筛选由企业基层员工担任工会领导或工会主席专职的典型案例企业,以提升研究结论的稳健性。基于上述抽样标准以及数据可获得性的要求,我们最终确定了广东、江苏、上海、辽宁、安徽、山东等地18 家工会建设情况良好的代表性企业作为调研对象,范围基本涵盖长三角、珠三角、京津冀、中部等地区,涉及制造、电力、金融、建筑和服务等多个行业。为降低同源方差,本文采用电子邮件形式和现场回收等方式分别针对企业领导、工会领导和普通员工三类人群进行数据收集,并通过研究者创设的身份识别编码进行匹配。具体地,由企业领导和工会领导填写所在企业的工会主席身份的信息,如对工会主席在企业组织结构中的地位感知和企业工会主席的选拔方式,由员工填写企业道德型领导、工会道德型领导和UPB 的评价信息,其中,鉴于UPB 的社会称许性和内隐性特征,学者普遍认为员工自评比他人(同事、领导)评价的效果更好[2,38],因此本文采用自我报告法来收集UPB 的评价信息。考虑到研究主题的敏感性,研究者采取多种控制方式以确保被试愿意且如实填写问卷:邀请2 位课题组专家、4 位MBA 学员和富有工作经验的企业员工对问卷进行填答和评价,确保问卷具有较好的内容效度;与企业高层管理者、人力资源部门负责人进行沟通,并向调研对象说明调查的目的和保密性,获取其支持和配合。研究者共收回432 份调研问卷,本文根据问卷的填写情况删除填写不完整、有明显规律的问卷,并进一步对调研对象所在企业的工会主席任职身份信息进行复查,最终得到有效问卷341 份,有效率为78.94%。其中,男女员工各占39.30%和60.70%,26~35 岁的员工占59.53%,具有大专或本科以上学历的员工占56.01%。

2.2 测量工具

本文均采用已有文献使用过并获得学者们认可的变量测量量表,采用“翻译-回译”程序,最大限度的保证测评量表理解的有效性。量表均采用李克特5 点计分,从“1”到“5”分别表示对所描述情形符合程度由低到高。

(1)企业道德型领导。本文采用Brown 等编制的道德型领导量表[31]。该量表有10 个题项,例如“我的企业领导会处罚违反道德规范的员工”。在本文中,该量表的Cronbachα系数为0.972。

(2)工会道德型领导。企业道德型领导与工会道德型领导均属领导风格范畴,本文借鉴Fortin-Bergeron 等的做法[21],将企业道德型领导量表改述为工会道德型领导量表,例如“我的工会领导会处罚违反道德规范的员工”。在本文中,该量表的Cronbachα系数为0.975。

(3)UPB。本文采用Umphress 等编制的UPB 自评量表[1]。该量表有6 个题项。例如“如果能帮到我们公司,我会向客户或他人夸大公司的产品或服务”。在本文中,该量表的Cronbachα系数为0.875。

(4)控制变量。本文将员工的性别、年龄、学历、党员身份、企业性质和企业规模等常用人口统计变量作为控制变量进行处理。此外,已有研究发现工会主席直选/非直选这一身份差异以及员工实际感知到的工会独立性影响个体对工会的态度以及工会在企业中的地位和作用[50-51],本文将其作为研究控制变量。

3 研究结果

3.1 验证性因子分析

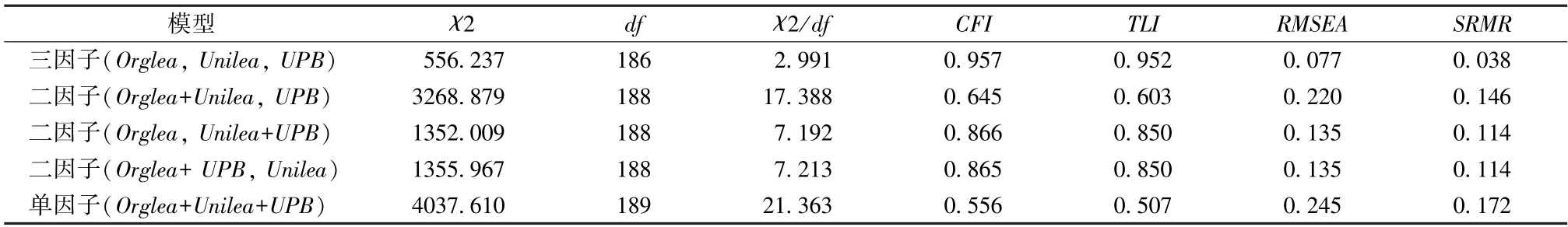

为进一步检测测量有效性,特别是相关性很强的概念之间的区分性,本文进行了测量模型的评估,并进行了一系列的模型比较。本文采用验证性因子分析对变量之间的区分效度进行检验,各模型的拟合指数见表1。分析结果显示,3因子模型拟合最优(χ2=556.237,df=186,CFI=0.957,TLI=0.952,RMSEA=0.077,SRMR=0.038),达到学界认可的标准且优于其他备选模型,单因子模型拟合最差(χ2=4037.610,df=189,CFI=0.556,TLI=0.507,RMSEA=0.245,SRMR=0.172),说明研究变量间具有良好的区分效度。

表1 验证性因子分析结果Table 1 Analysis results of confirmatory factor

3.2 共同方法偏差

本文采用潜在误差变量控制法(controlling for the effects of a single unmeasured latent method factor)来检验研究中可能出现的同源方法偏差问题[52]。首先基于测量模型的结构设定了企业道德型领导、工会道德型领导预测员工UPB 的结构模型。在此基础上,将共同方法偏差作为一个潜变量加入模型,并将模型所有潜变量的观察指标负荷在这一方法潜变量上。其次,在原验证性因素分析模型的基础上,再增加一个方法潜因子,使所有的测量条目除了负荷在所属的构念因子上,还负荷在方法潜因子上。结果显示,与原模型相比较,Δχ2/df=0.02,ΔRMSEA=0.001,其他拟合指数未发生变化,因此,可以认为加入共同方法因子后,模型并未得到明显改善,测量中不存在明显的共同方法偏差。

3.3 描述性统计与相关分析

本文测量变量的均值、标准差和变量间的相关系数见表2,UPB 与企业道德型领导的相关系数为-0.350(p<0.001),与工会道德型领导的相关系数为-0.347(p<0.001)。这为本文假设检验提供了初步支持。所有变量之间的相关系数均小于0.7 的临界值。而且,经过对研究变量的方差膨胀因子(variance inflation factor,VIF)进行检验,发现所有值均小于10。因此,样本数据的多重共线性问题并不严重。但考虑到研究结论的稳健性以及变量之间的潜在关联,利用均值中心化对所有变量进行处理,从而降低研究误差。

表2 研究变量的相关系数矩阵与方差膨胀因子 (n=341)Table 2 Correlation coefficient matrix of variables and variance inflation factors (n=341)

3.4 假设检验

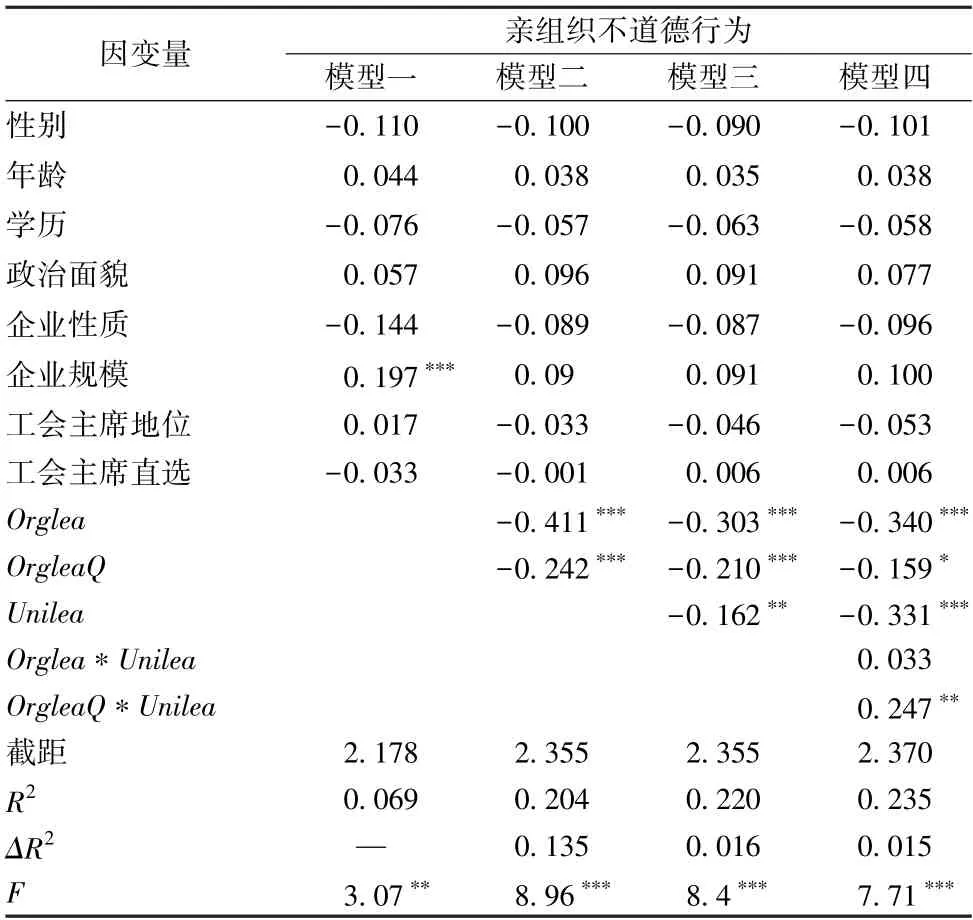

本文采用层次回归的方法对研究假设进行验证,结果见表3。由模型二可知,企业道德型领导与员工UPB 存在曲线关系(β=-0.242,p<0.001),H1 得到支持。模型三则在控制了企业道德型领导及其平方项对员工UPB 的影响作用的基础上,证实了工会道德型领导对员工UPB 存在显著负向影响(β=-0.162,p<0.01),说明工会道德型领导在企业领导之外对员工UPB 有相对独立的意义,H2 得到了验证。研究结果表明,工会道德型领导在企业领导的基础上进一步增加了对员工UPB 的1.6%的解释率,并且,当工会道德型领导加入后企业道德型领导及其平方项对UPB 的效应值都有所下降。这一变化暗示了工会道德型领导对企业道德型领导与员工行为之间的作用过程具有中介意义,这与中国工会在劳资关系协调和沟通方面的桥梁纽带作用是相印证的[19]。模型四的结果显示,企业道德型领导的平方项与工会道德型领导的交互效应显著(β=0.247,p<0.01),这说明工会道德型领导对企业道德型领导与UPB 之间的曲线关系起显著的调节作用。为进一步分析该调节机制,将样本分为两组(以工会道德型领导得分高于或低于平均值1 个标准差作为高低组的区分标准),分别基于两组样本作企业道德型领导平方项对UPB 的回归。如图2 所示,工会道德型领导处于较高水平时,企业道德型领导与UPB 之间的曲线较平缓;工会道德型领导处于较低水平时,企业道德型领导与UPB 之间的曲线较陡峭,H3a 得到支持。并且,在低水平的工会道德型领导下,企业道德型领导与员工UPB 的线性关系显著(β=-0.299,p<0.01),曲线的二次项系数也显著(β=-0.309,p<0.01),但二次项模型拟合程度高于一次项;而高水平的道德型领导下,企业道德型领导与员工UPB 之间的曲线关系呈现向下边际递减的趋势,此时二者之间的负向线性关系显著(β=-0.356,p<0.001),而曲线关系的二次项系数不显著(β=-0.118,n.s)。这一发现虽然与H3b 不完全一致,但实际上更说明了工会道德型领导对于企业道德型领导与员工之间的认知偏差的矫正作用,即高水平的工会道德型领导不仅能够弥补、甚至可以“扭转”企业领导者在引导员工道德行为方面的缺陷,使之在组织中健康、持续地运行。

表3 层次回归分析结果 (n=341)Table 3 Regression analysis results (n=341)

图2 工会道德型领导对企业道德型领导与UPB 之间的曲线关系的调节效应Figure 2 Diagram of the moderating effect of union ethical leadership on the curvilinear relationship between management ethical leadership and UPB

4 结论与讨论

4.1 研究结论

本文探索工会领导因素对员工工作态度和行为的影响,从道德观念和行动的社会认知理论视角,基于中国工会的嵌入性特征和平衡劳动关系各利益主体诉求的职能角色,引入工会道德型领导这一新的前因变量和情境因素来揭示UPB的形成机制,在证实企业道德型领导与员工UPB 之间的倒U型曲线关系的基础上,进一步揭示了工会道德型领导在企业道德型领导之外对员工UPB 发挥的抑制作用,及其对企业道德型领导与UPB 之间的曲线关系的动态纠偏机制,得到以下几点研究结论:

首先,工会道德型领导对UPB 具有直接的抑制作用。该研究结论表明,工会道德型领导是党和政府职能在企业道德管理方面的功能延伸,肩负着维护社会稳定秩序和保障企业健康发展的责任,能够相对全面、独立地参与企业生产管理决策和员工道德教育等具体环节,进而引导员工维护企业的社会声誉和长远发展。在对员工的道德行为监督和规范方面,工会道德型领导在企业和员工之间扮演着沟通桥梁和信息纽带的角色[53]。这不仅体现在工会道德型领导协助企业向员工传递、宣扬和熏陶组织内的道德氛围,还体现在为员工提供公正、安全和健康的工作场所条件,从而化解员工的“害怕被组织排斥”“迫于无奈需要回报组织支持”等顾虑,改善企业员工的UPB 管理。越来越多的研究指出,在劳资双方的协商和沟通中,企业工会领导能够从员工的需求出发,平衡组织长远发展需要和个人安全感、利益保护需要之间的张力关系[10],并给企业和员工都带来了积极的影响,如帮助企业矫正员工工作态度和行为、改善员工的工作环境条件等。

其次,工会道德型领导“部分替代”了企业道德型领导对员工道德观念和行为的引导作用,从而缓和企业道德型领导与UPB 之间的倒U 型曲线关系。在较高水平的工会道德型领导的监督和示范作用下,员工能够有效应对企业道德标准和利益目标之间的冲突感,并且保持强烈的道德认同和自律意识,减少不道德行为,使得企业道德型领导与UPB 之间的曲线关系整体上趋于平缓。该研究结论进一步表明,工会道德型领导对企业道德型领导与UPB 的关系的调节作用存在阶段性的差异特征。其中,在企业道德型领导从低水平上升至中等水平的过程中,工会道德型领导通过协助企业监督员工遵守法律法规和道德准则,同时敦促企业切实履行好企业社会公民角色,确保企业领导的道德行为和表率作用得以“上行下效”,最终达到抑制UPB 的效果。这与中国企业工会的角色定位和职能表达是一致的,即工会更多地通过搭建沟通桥梁、平衡各方利益诉求来参与企业管理活动,其典型特征是强调“和谐”与“共赢”。而在企业道德型领导从中等水平上升至高水平的过程中,企业和工会道德型领导在员工道德行为监督方面呈现出功能和目标相似性,并且工会道德型领导能够为员工提供额外的人文关怀和情感支持,使得员工保留了较高的亲组织动机,此时工会道德型领导反而削弱了企业道德型领导与UPB 之间的负向关系。这并不意味着工会道德型领导在这种情况下无所作为,相反地,在企业道德型领导实施严苛的道德标准时,员工UPB 的降低必然伴随着工作压力感和不安全感的加剧,而工会道德型领导能够在其中发挥平衡和缓冲的作用,给予员工处理和应对道德危机事件的资源支持,这不仅事关员工的工作健康和福祉问题,也事关企业的健康、协调和可持续发展。研究结论揭示了不同的领导风格和员工行为之间的复杂互动关系,为员工UPB 研究提供了新的突破口。

再次,本文还发现工会道德型领导能够及时监督纠正、甚至扭转企业道德型领导在诱发员工UPB 方面的误区,从而确保企业道德型领导在组织内得以“上行下效”。随着“以员工为核心”的新雇佣关系模式不断涌现,企业已逐步意识到工会在紧密联系员工、为员工提供资源关怀方面具有独特价值[20]。工会道德型领导通过建立企业和员工之间的利益联结机制,不仅可以协助企业为员工提供其切实需要并与之匹配的工作资源,还能够引导和鼓励员工主动参与企业管理活动,改善工作场所道德环境,这使得企业的道德管理成本降低,员工的心理感受和工作质量也得到提升。对员工来说,工会道德型领导所营造的真诚、包容和关怀性的组织氛围更多地被解读为潜在的资源供给,而不是外在的环境约束,因此能够发挥超越于企业道德型领导的增益效果,在员工道德管理方面达到“防患于未然”的效果。本文认为,这一研究发现可能与调研对象聚焦于企业工会领导专职化的特殊场景有关。不少学者指出,企业工会主席的角色转变极大提升了工会在企业管理实践中的话语权和能动性[49],因此在工会领导专职的背景下探究企业道德型领导在企业中的道德示范和引领作用,证实了工会领导专业化和职业化、工会直选等应当是未来工会推进自身发展建设和提升组织能力的重要突破方向。

需要注意的是,本文还发现工会道德型领导在企业道德型领导之外对员工UPB 发挥的额外作用总体上较为微弱。这是因为:(1)工会道德型领导在企业工作场所中与员工的互动和关联机制缺乏充分保障,难以获得员工的认同。Lyddon 等和Cooke 等认为,中国的企业工会在组织功能和运作方式上存在代表性和影响力不足的问题,使其对政府和企业雇主的依附性增加,与员工之间的心理距离逐渐疏远[54-55]。已有研究也对工会领导效能提出了不满和质疑,并认为中国工会主席“委派”式的选任方式和管理层兼任的现象仍然普遍存在[27],这意味着工会领导者在参与和监督企业管理方面受到掣肘,使得员工对工会道德型领导的认同下降。这更加凸显了工会领导在企业管理实践中的相对弱势地位,表明工会与企业在员工道德管理方面仍然较多地处于“各司其职”的状态,未能充分显现二者的紧密互动与关联。在实际工作中,工会领导通常只有当企业管理者明确需要时才“敢于”并“愿意”在工作场所中发声,长此以往,则会造成员工在认知层面上对工会道德型领导的“缺位感”和“无用感”。本文通过关注企业工会主席在企业中的独立性问题,证实了工会领导角色的转型和地位提升等应当成为企业工会推进转型变革的重要方向。(2)中国传统文化和价值观强调集体主义和家庭感,使得员工对企业和工会道德型领导所给予的包容和关怀心怀感恩,而容易忽视这一领导行为本身所传递的道德规范和警示意义。朱苏丽等指出,中国强调“和谐发展”“集体主义”的整体观,员工和组织间是一种交融式的“类亲情”关系[56],员工在感知到企业领导者营造了关怀、尊重和支持性的组织道德氛围时,会产生强烈的“报”的行为动机,而这正是触发UPB 的根本诱因。因此,即使工会道德型领导尽可能地参与员工道德意识和行为引导,也难以充分扭转企业和员工在长期互动过程中的相互依赖和融合的价值取向。(3)员工对工会领导者行为的感知和解读容易存在偏差,进而影响工会道德型领导对员工UPB 的引导效果。由于工会具有“嵌入性”特征和协助企业生产管理的职责,员工倾向于将工会道德型领导理解为一种服务于企业利益的辅助手段,并对其缺乏足够的认可与信任,造成工会道德型领导对员工UPB 的实践干预效果较弱。研究结果间接表明了,员工对工会道德型领导立场和动机的归因可能是影响UPB 结果的重要因素,如果工会领导能够及时与员工沟通和充分传达自身的道德立场,那么员工会认为工会非常真诚、正直和值得信赖[41],并愿意认同和模仿工会领导的道德行为,减少UPB 的发生。

4.2 理论贡献

本文的理论贡献主要有两点:第一,学者们普遍关注工会的维权活动,即工会在企业和员工的“利益博弈”中为员工争取经济利益、民主权利和员工福祉等[13]。但是,工会作为企业社会责任体系的践行者,对员工的不道德行为进行积极干预和引导的问题尚未得到研究关注。近年来企业道德丑闻和组织不公正等现象屡禁不止,激发了社会对企业道德的呼吁。Hodder 和Edwards 指出,工会具有矫正劳动关系失范的作用,能够监督企业管理并保障其长远发展[57]。本文以工会道德型领导为切入点,进一步揭示了工会领导者的道德性通过引导员工平衡企业和社会利益,确保员工以合乎道德和法律的方式来表达利益诉求,从而抑制UPB 的发生。研究发现既为已有的工会领导风格研究贡献了新知识,同时也从劳动关系视角丰富和完善了员工UPB 的影响因素研究,为完整揭示员工UPB 的形成机制提供理论依据。

第二,本文基于道德观念和行动的社会认知理论,证实了工会道德型领导对企业道德型领导诱发UPB 的过程具有“挤出效应”,即企业道德型领导在员工执行层面难以“上行下效”,容易导致员工的道德偏差,对此工会道德型领导行为扮演着“规制者”和“协调者”的角色,在企业决策制定和信息沟通等环节发挥纠偏和约束作用,从而削弱企业道德型领导和UPB 之间的关系。这表明,改善企业道德型领导对UPB 的曲线关系影响必须考虑工会道德型领导的辅助作用。工会道德型领导是组织道德氛围的重要组成[24],它能够通过塑造员工的道德认知和提供道德线索,对企业道德型领导的影响过程做出有益补充。本文从企业和工会道德型领导的双主体视角,将企业领导因素和UPB 间的关系研究与企业不同利益相关者的关系协调和利益平衡的研究进行整合,不仅有助于缓解人力资源管理研究和劳动关系研究的相互割裂问题,促进两个研究领域的交叉融合和共同发展,还能够一定程度上推进社会认知理论的跨学科融合趋势。

4.3 实践启示

本文对组织管理实践具有启示意义。首先,本文通过证实工会道德型领导对UPB 的抑制作用,有助于从根源上理解和认识UPB 的诱因,指导企业采用“高效”和“治本”的方式来规范和引导员工的道德行为,为企业科学、系统地干预员工的UPB 过程提供了新的实现路径。工会道德型领导能够影响员工道德决策意味着,在监督员工不道德行为的过程中,企业除了依靠自身力量,还可以调动和发挥工会领导的作用,对于企业而言,通过发挥工会道德型领导在营造企业道德文化、维护企业社会形象和促进劳资协商沟通等方面的作用来改善员工工作行为表现,解决企业道德型领导在执行层面的缺陷,本身是一个较为有效率且长期性的选择。实际上,企业领导在工作场所中分配在员工行为监督上的时间和精力是有限的,并且领导与员工之间存在信息不对称,很难通过质疑自身的管理方式而采取最有效的员工道德管理策略。本文证实了企业道德型领导的“中等水平陷阱”,严格的道德型领导能够为员工做出道德榜样和传递道德信息,但这并不意味着员工能够对其产生准确的认知和理解,为此,企业管理者需要正视工会在员工道德管理方面的重要角色,尊重、配合和支持工会道德型领导的工作,为企业规避道德风险、实现健康发展提供保障。工会道德型领导相比于企业道德型领导更加容易深入员工群体,了解员工的心理状态和基本诉求,因此在与企业员工的沟通交流过程中能够更加及时地掌握企业内不道德事件的来源,并以第三方身份寻求企业和员工之间的利益平衡点。企业管理者可以借助工会道德型领导的作用为员工提供灵活的工作资源和为员工进行心理疏导,从而促进员工的情绪和认知管理,减少以此为诱因而触发的不道德行为后果。

本文发现工会道德型领导对企业道德型领导与员工UPB 的关系具有调节作用,为企业和工会协同构建员工道德监督机制提供了策略和方法指导。其一,尽管国外工会研究普遍认同工会能够帮助企业履行社会责任,但其核心职能仍局限在维护自身会员利益,并不完全适用于中国工会实践情境。Lu 等指出,中国工会能够规范企业运作机制,不仅强调在法律制度框架下表达、维护和实现员工权益,还能够制定员工共同认可和遵守的制度,规范和引导员工的工作态度和行为[58]。本文的研究结果启示企业管理者借助工会道德型领导的参与,对企业道德型领导诱发UPB 的过程进行监督和纠偏,通过关怀、感召和示范学习等措施来引导员工恪守道德规范。在具体实践中,企业领导者可以联合工会共同为员工提供意见反馈、抱怨申诉的平台,并定期开展员工态度调查和道德教育活动,建立员工道德行为动态跟踪和评价机制等。其二,研究结果还发现,与企业道德型领导相比,工会道德型领导对员工UPB 能够产生的额外效应是有限的,这反映出工会在员工道德管理方面仍存在顶层职能设计和基层实践效果之间的不一致问题。本文通过引入工会道德型领导对企业和员工的积极影响,也为工会提升自身的地位和作用、实现角色职能转变提供切入点。在构建和谐劳动关系备受瞩目的大环境下,员工对工会的主要期待是更好地为员工利益服务,工会通过培育、选拔和实行道德型领导向员工传递工作信息和资源,并为其提供心理保障,改善员工的工作行为表现,这对工会提高参与企业管理实践的广度与深度,拓展在企业中的发展空间具有重要意义。在应用层面,工会领导需要联合企业力量共同搭建规范化的沟通与交流平台,同时通过借助国家法律制度和社会监督力量来提升在企业中的话语权,从而为工会主体作用的发挥提供关键驱动力。此外,工会领导者应当积极推进企务公开、企业监督和政策制定、员工职业道德建设、员工道德教育和培训等工作内容,主动改善与企业的互动方式,从而共同实现企业高质量发展和员工工作健康。其三,工会道德型领导在企业道德型领导水平较高时,会削弱企业道德型领导与UPB 之间的负向关系,此时工会对企业的道德自律机制会造成一定的干扰,这启示企业管理者需要理性看待工会道德型领导的作用。因此,企业管理者要善于运用工会道德型领导的“柔性”手段,维持员工对组织目标的信任和理解,共同营造健康、平衡的工作场所氛围。

4.4 研究局限与展望

本文存在一定局限,有待未来研究进行更深入的探索。首先,目前研究界尚未针对工会道德型领导开发测量量表,并且本文中道德型领导的量表来自西方的企业情境,未来有必要植根于中国工会道德型领导的内涵和管理情境探索其对员工UPB 的独特影响,以推进“中国式思维”下的员工管理研究的发展;其次,尽管本文从“组织双重道德情境平衡员工认知偏差”的角度证实了工会道德型领导对员工UPB 过程的控制和引导作用,但尚未涉及其中具体的认知变量,如员工道德效能感、道德认同和道德心理许可等,未来研究可以结合经验取样法或准实验研究的设计,以更加全面地刻画企业和工会道德型领导对员工UPB 的抑制机制;再次,虽然本文在样本范围上覆盖国有企业、私营企业、外资企业以及集体所有制企业等不同性质的企业类型,提升了研究结论的外部效度,但受到研究方法的限制,未能揭示工会道德型领导在不同企业性质下的角色和行动模式差异,未来可以结合多案例纵向分析,进一步挖掘企业领导和工会领导之间的相互依赖和协同作用,进行更加“回应实践”的探索。