《缁衣》文本的生成及其作者问题

陈 兹

传统文献的生成及其作者问题,一直以来是学界研究的热点。近年来,丰富的出土文献,为此项研究提供了新的视角,《缁衣》比较有代表性。作为一篇传统的儒家文献,郭店简、上博简均出现了《缁衣》篇。许多专家已经认识到三个《缁衣》版本的不同,并展开了相关的学术讨论。本文在现有研究成果基础之上,以《缁衣》为切入点,通过今本与简本的对比,探讨其文本流变过程及其“作者”的相关问题。

一、《缁衣》断代:简本、今本的时间层次

《礼记》也称《小戴记》,凡四十九篇,为西汉今文经学家戴圣所编纂。这四十九篇的来源以及产生时间众说纷纭,历来是学界争论的对象。《缁衣》是《礼记》中比较有代表性的一篇。20世纪有大量地下文献相继出土,其中郭店简、上博简中均有《缁衣》篇的相关内容,简牍文献的出土为进一步深入研究《缁衣》文本提供了可能。

1993年湖北荆门市郭店1号墓出土了804枚竹简,其中有字简730枚,《缁衣》篇竹简共47枚,竹简两端均修削成梯形,简长32.5厘米。何清谷认为,郭店简“从出土竹简的文字风格来看,具有明显的战国中期偏晚时期楚国文字特征,异体字较多,有隶化倾向,字体笔法与包山楚简很相似,但隶化倾向比包山楚简更为明显。可断定时代比包山楚简略晚,因而上限不会早于前316年”[1]64。李裕民以为:“郭店一号墓的下葬时间基本上与江陵雨台山第六期楚墓同期,应属战国晚期墓葬,此墓主人为楚‘东宫之师’,属大夫一级,却以士礼下葬,比较简率,应与郢都即将沦陷有关,故墓葬年代应在前290年至前280年之间……关于墓葬主人极有可能是战国著名人物慎到。”[1]64二者均认为,该墓属于战国晚期墓,作为随葬品,《缁衣》的写定当在战国晚期或之前。

《缁衣》为儒家类文献,最初其诞生地应在中原文化区,即很可能为孔子所在鲁地。关于其作者我们会在下文重点探讨。郭店简、上博简以及今本出现的时间次序,通过文本的对勘,我们进行简要说明。

今本《缁衣》第十章有“尹吉曰:‘惟尹躬及汤,咸有壹德。’”的记载。汉代郑玄注:“吉,当为‘告’,告,古文‘诰’,字之误也。”[3]409在较简本多出的今本第十六章中,亦写作《尹吉》。但是在今本第十三章《康诰》曰“敬明乃罚”中,诰字并未写为“吉”。可见,在汉代郑玄所见的《缁衣》版本中,第十章、十六章中《尹诰》之“诰”已经误写为“吉”,但非此版本“诰”字均写为“吉”字。

今本《缁衣》第十七章中引诗:“昔吾有先正,其言明且清。国家以宁,都邑以成,庶民以生。谁能秉国成?不自为正。卒劳百姓。”《君雅》曰:“夏日暑雨,小民惟曰怨。资冬祁寒,小民亦惟曰怨。”[3]414-415其中,“昔吾有先正,其言明且清。国家以宁,都邑以成,庶民以生。”唐陆德明《音义》说:“今《诗》皆无此句”。于是陆氏认为“或皆逸《诗》也”。又,“谁能秉国成?”一句,在《毛诗》中无“能”字,写作“谁秉国成”[5]529。

虽然上博简中间缺少四字,但上博简明显显示惟与秉字之间并无“能”字。上博简将隹隶定为“惟”,笔者认为将其隶定为“谁”更合文意。《诗经》历来以四言为主,且《毛诗》与上博简、郭店简均证明此句为四字,故而可以确认,今本《缁衣》中“能”字为汉代后加。严谨的郑玄对此不以为意的态度,证明“谁能秉国成”的说法在汉代很正常,至唐代陆德明时,通过与《毛诗》比较,发现其多出五句,且“惟秉国成”中增添“能”字。故郭店简、上博简所引《诗》与《毛诗》一致,郑玄所见《缁衣》已经较传入楚地的《缁衣》发生了改动,简本《缁衣》并未受到影响。

此外,郭静云先生通过简本“人之好我,指我周行”与今本《毛诗》和《缁衣》:“人之好我,示我周行”的对比,得出“在汉代帝国语境中,哪怕是儒者也不能在统治者面前指导、指示或指挥,只能显示、告示、建议。所以,在帝国时代编的经本中用‘示’字 是一种适当保守的选择”[6]8。由此,汉代对于《缁衣》的改动可见一斑。

今本《缁衣》与简本有诸多不同,例如章序的错乱,数量的增加,引用的不同等等。这些不同的因素,显示今本《缁衣》的文献特征晚于简本。关于今本《缁衣》晚于简本的原因,邢文认为:“当出于今本《缁衣》辑入《礼记》的缘故。换言之,今本《礼记》成书之际,《缁衣》曾为经师所增改。”[8]330今本《缁衣》历经两千多年的流传过程,完全保持原来的样貌实属不能。简本的出现让我们明晰,《缁衣》篇原本单独成篇,以“子曰”的形式开篇,应是毋庸置疑的。

二、《缁衣》流传:渊源同祖而各有昭穆

作为儒家文献,《缁衣》篇产生之后,必然在中原地区拥有较高的地位。位于南方的楚国,由于地理环境、历史文化遗存以及社会环境迥异于北方,形成了独具特色的荆楚文化。近些年来,由于楚地竹简的不断出土,我们可以看到,楚地保存了相当数量的儒家典籍。据笔者不完全统计,从1919年至今,共出土简(牍)帛118批,出土简(牍)帛文献中大致可成篇的书籍类文献共计297篇,其中在楚地出土的29批简帛中,书籍类文献有141篇,约占出土简(牍)帛文献总数的47%。其中,儒家类文献(包括六艺类)多达93篇,约占我国所有出土简帛书籍类文献中的30%。其巨大的比重,不能不引起研究者的重视。楚地何以出土占据如此大比重的儒家文献,楚地是从何时开始接触儒家文献并且一步步地引进并进行传播,又是谁将中原儒家的典籍带到江南楚地,这一系列历史的疑团始终困扰着我们,却也从另一个角度说明,楚人并不是野蛮的民族,恰恰相反,他们汲汲进取、热衷于学习周人文化。可以说,在一定的历史时期,楚地也形成了较好的儒学传播体系。

至于谁将《缁衣》带到楚国,目前尚无定论。陈戍国、延瑞芳认为:“可把 《缁衣》写成楚文字本并传授者定为陈良,郭店简本 《缁衣》抄写者可能是抄手,更可能是陈良本人。”[7]76笔者认为此种说法有未安之处。据陈氏考证,陈良最晚去世于公元前320年,而郭店简的书写时间,不会早于公元前316年。按李裕民教授的说法[1]64,其时间应该在前290年至前280年之间,中间相隔三十多年,郭店楚墓中埋葬的若是已去世三十多年的陈良的手书,有些不可思议。周泉根先生认为:“不基于文献校勘,贸然坐实述作传记者是很难令人信服的。如其仅据孟子一条‘陈良,楚产也’《孟子·滕文公上》就断定楚国《缁衣》是陈良从北方带去并传播的说法,还是不如阙疑妥当。”[9]24

简本《缁衣》与今本《缁衣》的版本问题,学界以今本较简本多出三章的现象为切入点展开讨论,普遍的观点认为今本《缁衣》与简本《缁衣》为同一祖本,今本多出的三章为后人所加。周泉根先生因引《诗》舛错的四章,简本和世传本皆然,认为今本、简本的共同祖本即已如此,其误显然与秦火无关,与今古文无关,并提出“各有昭穆”的观点[9]26。周先生对《缁衣》引用错讹的论证也从另一个角度证明了今本、简本同出一脉。李学勤先生则持另一种看法,认为不一定是后人窜入,而可能是版本不同[10]。刘子珍持相同观点。若确如李学勤所言,楚地与中原各有一个版本的《缁衣》流传,今本为中原流传下来的版本,那么楚地一直流传的版本现今又在何处,若已亡佚,又是于何时何地亡佚的呢?两个简本《缁衣》几乎同时出现,可见当时楚地《缁衣》流传应该较为普遍,并不仅仅是在少数人手中流传,作为陪葬品的简本《缁衣》,绝不会是当时楚国可见的仅有的两篇。那么楚地流传的二十三章版的《缁衣》又经历着怎样的流传过程呢?由于简本、今本《缁衣》的内容大体一致,笔者更倾向于简本今本渊源同祖,今本多出的三章为后人添加的观点。

至于同一版本为何会出现这种差异,王平先生认为,“今本《缁衣》第一章、十六章、十八章是后人来加上的,不属于《缁衣》原有的内容。”[11]361至于为后人何时添加,学界有两种看法。一种以张富海先生为代表认为:“虽《礼记》为汉人所编,但《缁衣》的改写并非汉时人所为。”“我们可以肯定《缁衣》的改写是在楚简本流传之后的战国晚期。”[12]36-37一种观点认为今本《缁衣》在汉人整理时有窜乱,陈良中、彭浩、邢文等均持此种观点,史杰鹏并对张富海的观点做了反驳,认为应为汉人所改[13]。笔者认为,两种说法均在一定程度上有其合理性,今本《缁衣》中有些内容确为楚简本流传之后至汉代郑玄时期的改动,但是并不能说明今本《缁衣》的改动一定全部发生在这个时期。其中也有汉代以后的改动,本文后续会进行说明。

郭店简、上博简《缁衣》两篇文献中,有一个书写用字细节值得注意:“国、或、惑”字的使用。此三字在郭店简《缁衣》中一共出现6次,在上博简《缁衣》中出现7次:

郭店简《缁衣》用字惑(国)(惑)(惑)(国)(惑)

上博简《缁衣》用字國或惑惑或或惑(惑)(国)(國)

由上表可知,上博简中表示“惑”的含义的惑字有比较固定的写法,“国”字也出现了与隶书十分相近的写法,唯有“或”字,有时表示“惑”,有时又表示“国”。既然国、惑已经出现了相对固定的写法,为什么还要写作“或”呢,难道仅仅是因为方便简单易写吗?而且同为楚文字书写的郭店简就没有这个问题。上博简的整理者认为此篇为一人书写,那么就不存在是由于书写习惯不同而造成差异的可能。笔者认为,《缁衣》一篇之内,“或”字的使用情况如此混乱,如果排除抄者不严谨的因素,那就存在这样一种可能,即抄者掌握的字体与底本使用的文字字体不同。

郭店简使用的是成熟的楚系文字,上博简使用的虽非楚系文字,但却有楚系文字的特点。林素清通过郭店简、上博简文字的对比,得出过结论:“郭店《缁衣》较具备战国楚系文字特征,相反地,上博《缁衣》是比较“非楚”色彩的。但是上博《缁衣》也见楚系色彩字。”[14]85-96“巫雪如先生对上博简《缁衣》的字体进行分析后认为,上博简《缁衣》出自鲁地,经齐国和三晋流入楚国;郭店简《缁衣》流入楚国时间更早,所以字体已经完全楚地化,但从内容和用字习惯上看,两者应是同一个传本。”[15]92

作为楚国地区楚文字使用者的抄者,面对用中原地区文字书写而出的底本,在抄写过程中,有时会使用底本上的文字照抄誊写,有时会不自觉地使用楚国的地方文字。文字的改造是抄者介入文本最明显的证据。上博简保留了齐鲁楚三地的文字书写色彩,提示我们在《缁衣》由中原齐鲁之地进入楚地正式由楚文字写成之间,有一个齐鲁楚文字并行抄写的过程。这个过程也正是《缁衣》接受楚地文化适应性改造的过程。简本《缁衣》保留了《缁衣》更为原始的面貌,但并不是最初的面貌。

郭店简、上博简《缁衣》为战国时期的写本,《缁衣》传入楚国后由于楚地的人文教育环境与中原地区不同,不难想象文本肯定进行了适合楚地文化的改造,以使《缁衣》在楚地能进行流传。但简本的改造至少发生在战国前,后埋于地下,不再更改。传世本《缁衣》历经数代终成今本,故与最初版本差别较大,是能够理解的。

今本《缁衣》是《缁衣》产生之后,一直流传下来的版本。中间经历了两千多年的时间,历代以来,文化环境随着社会环境而进行了不断的改变,同样这种环境的改变必然会投射到文化典籍中。汉代人穿凿附会,又谶纬横生,经生儒士对中国典籍的改造就出现在这个时期。汉武帝确立五经博士制度,诸多儒生为将自己所学立于学官,甚至有不惜背弃师门变动经文之举,如《汉书·夏侯建传》载:“胜从父子建字长卿,自师事胜及欧阳高,左右采获,又从《五经》诸儒问与《尚书》相出入者,牵引以次章句,具文饰说。胜非之曰:‘建所谓章句小儒,破碎大道。’建亦非胜为学疏略,难以应敌。建卒自颛门名经,为议郎博士,至太子少傅。”[16]3159作为儒家典籍之一的《礼记》亦不例外,在汉代,经历过汉儒的大幅改动,“汉初典章灭绝,诸儒捃拾沟渠墙壁之间,得片简遗文,与礼事相关者,即编次以为《礼》”[17]288。恰如郭静云所言:“儒家经典源于先秦,编于两汉,经籍的形成经过了不同历史阶段,而在文本上叠加了不同时代的层层痕迹。”[6]5相较于流传至楚地不久即被封存地下的简本《缁衣》而言,今本《缁衣》在两千多年的存续中历经多次改动,以至于呈现出与简本的诸多差异。相比于今本,简本无可否认保留了两千年前相对古老的《缁衣》版本。

今本《缁衣》较简本晚出的证据,周桂钿例举说:“简本在最后一条竹简上,于 ‘不我告犹’后有‘二十三’,这是十分明确的,二十三章到此为止。今本却加上了《兑命》和《易》的引文。当然,后人认为这两段话可以补充或加强‘恒’的意思,所以加上。也许后儒给学生讲解时,加上两段话,证明这一观点,作为注解,后误入正文。总之,在‘不我告犹’后的内容是后加的,应该比较确定。”[18]86史杰鹏认为:“就是今本《缁衣》本章所增加的句子,如‘毋以远言近,毋以内图外’‘迩臣不疾,而远臣不蔽矣’已带有浓郁的法家色彩,而不是先秦时代原始儒家的风貌。”[13]胡治洪认为:“传世本《缁衣》已掺杂了一些权威政治的思想成分,而郭店本和上博本《缁衣》的德性政治思想则比较纯正,这当是《缁衣》自成篇到收入《小戴礼记》的流传过程中,应合着时代巨变而发生的观念转移。”[19]35除上述学者从内容和思想演变的角度之外,今本《缁衣》章序的改变亦可说明今本较简本晚出的问题。

今本在流传的过程中,章序发生了改变,其实原本《缁衣》各个章之间并没有逻辑以及时间上的先后顺序,其发生串乱的情况也不难想象,尤其是经历了秦火以及楚汉战争,大量的民间藏书及官藏典籍散落或亡佚。从《缁衣》作为禁毁之书被藏匿于民间,直至汉惠帝除挟书律,武帝开献书之路,中间有百年之久,故《缁衣》简牍发生改变并不奇怪。学者在复原的时候可能以原本口传的内容和当时的记忆为依据,由于逻辑关系的不明显,其记忆的先后顺序出现差异,也在所难免。钟宗宪、虞万里认同了李零“板块移动”说来论证《缁衣》的章序问题。廖璨璨认为:“与其说这种文本的变化是‘整理者’的编次所致,不如说更像是‘改编者’的思想阐发。”[20]214今本《缁衣》的形成可能经过了一个复杂的历史演变过程,最终形成了收入《礼记》中的《缁衣》文本。

今本《缁衣》相较于简本,确有诸多不合理之处,例如简本《缁衣》第七章与今本第五章对读,明显可以看出今本在书写顺序上存在错乱与不合逻辑的现象。

郭店简:

上博简:

今本:

子曰:“禹立三年,百姓以仁遂焉,岂必尽仁。《诗》云:‘赫赫师尹,民具尔瞻。’《甫刑》曰:‘一人有庆。兆民赖之。’《大雅》曰:‘成王之孚,下土之式。’”[21]1648

郭店简与上博简基本一致,以“子曰”开头,然后引《诗》,继而引《书》。但是今本《缁衣》则不同,以“子曰”开头后,先引《诗》再引《书》又引《诗》。这种形式在《缁衣》篇中很少见。许志刚先生也注意到这一点,提道:“今本第五章引 《诗》 云: ‘赫赫师尹, 民具尔瞻。’ 《甫刑》 曰: ‘一人有庆, 兆民赖之。’ 《大雅》 曰: ‘成王之孚, 下土之式。’两处引 《诗》, 中间引《书》, 与全篇基本行文款式不同。 同样内容见于简本第七章, 引《诗》后引《甫刑》, 比今本规范。”[22]13笔者认为,今本其行文逻辑并不符合一般书写规律,按照正常的写作顺序,应先引完《诗》的全部内容继而再引《书》的内容,比如简文第17章(今本第24章)也是引《诗》两段,引《书》一段,但先引完两段《诗》以后再引《书》。

《君奭》員(云):集大命于氏(是)身。[2]194

(今本)《诗》云:白圭之玷,尚可磨也。斯言之玷,不可为也。

《小雅》曰:允也君子,展也大成。

《君奭》曰:昔在上帝,周田观文王之德。其集大命于厥躬。[20]1651

且今本第七章里面所引《诗》“赫赫师尹,民具尔瞻”出现在郭店简和上博简《缁衣》的第八章中。很显然简本第七章比今本内容更符合写作逻辑,故而我们由此怀疑,今本《缁衣》在传抄过程中经历过窜动。至于“赫赫师尹,民具尔瞻”出现位置的串乱,不排除今本在传抄过程中由于简序的错乱,或因缺简而补缀,造成内容上的混乱。

简本、今本差异何以出现?今本《缁衣》为何呈现出现在的样貌?探究这些问题必然牵扯出那些曾经介入文本的力量。我们把所有对文本起作用的角色通称为《缁衣》的“作者”,接下来我们具体讨论各个“作者”在《缁衣》文本流传过程中所扮演的角色。

三、《缁衣》作者:阙名背后的融合与消解

《缁衣》与其他先秦典籍一样,作者阙名,这并不意味着没有作者。恰恰相反,“阙名”是众多力量介入后呈现出一种集体创作的状态,随之而造成“作者”的融合与消解。“作者”通常指文本的创作者。程苏东曾在文章中论述过写钞本时代参与文本的四种角色,将其划分为:作者、述者、钞者、写手[23]149。本文将对参与文本形成的角色进一步细化,凡参与先秦典籍成书过程的所有人均称之为“作者”,所指的作者范围较为广泛,包括“首创者”“述者”“记述者”“抄者”“刻者”“编者”等。

“首创者”即我们今天普遍所指的作者,指文本的第一位创作者。然而,对于中国早期文本,尤其是先秦典籍来说,时间的久远、创作方式的多元,造成“首创者”的不确定。时间久远,很多事情发生变故,造成“首创者”阙名,亦或有人托名而作,这种情况时有发生。先秦典籍的创作方式也并不一致,既有口头创作,如《诗经》,也有官方文书,如《尚书》。讨论《缁衣》的作者问题,孔子是其中关键性的人物。虽孔子面对圣人之言,坚持“述而不作,信而好古”(《论语·述而》)的观点,但实际上,在中国典籍的发展进程中,孔子都是里程碑式的代表性人物,且一人扮演了诸多角色。

三代时期的作品,为群策群力集思广益写作而成,当时的人们并不以此为自夸的凭借,他们只是寄希望于作品蕴含的理念给予良性社会规则的建立与人文思想的成熟提供依据,至于后人是否知道观念来源于自己,他们并不在意。无限宽广的胸襟,为后世万千世人着想的大局意识掩盖了青史留名的欲望,使作者身份看起来如此的微不足道。章学诚在《文史通义·言公上》说:“古人之言,所以为公也,未尝矜于文辞而私据为己有也。志期于道,言以明志,文以足言,其道果明于天下而志无不申,不必其言之果为我有。”[24]51文字一直是权利的象征,掌握文字书写的权利是贵族阶层的特权。早在三代时期,文字的书写主要用于天人沟通以及荣誉的记载,文字的书写与创作其实是分开的,但是文本的生成应该是宫廷文化的产物。以《尚书》为例,其创作者应该为文王、武王、周公等国家权利的实际掌握者,他们口头创作,由专门的人书写,这些书写的人也是属于贵族之列,但是他们只有记录之权,没有创作之功。直至诸子时期,“著述”之风兴起,创作与记录逐渐完成合流。葛兆光曾提出:“从春秋到战国,古代中国社会中最引人注目的变化,就是‘士’也就是介于下层贵族与庶民之间的、从事知识生产的一部分人的活跃。”[25]161中国学术的下移受西周政治制度瓦解的影响,这一点毋庸置疑,但是中国早期的“封建”制度,究竟是几时瓦解的,现在还难以断定。按照刘歆的理论观点,在周代早期,礼崩乐坏之前,“官吏”就是老师,他们负责把从事智能知识的部分传承下去。那个时期没有私人教师,教师由官吏承担。冯友兰先生论述过这个问题:“公元前七世纪时,已经有贵族由于战争或其他原因,失去了土地和封号,降为庶民。另一方面,也有庶民由于技有专长或其他原因获得诸侯的宠信,成为高官。……就是这样,先前的贵族官吏,散落民间后,凭他们的专门知识或技能,开馆招收生徒,以维持生计,这些传授知识、发挥议论的私人教师,就成为‘师’。这是‘师’与‘吏’分离的开始。”[26]53在孔子之前,书写权代表“话语权”,它依旧牢牢掌握在贵族阶层的手里。

从世族到士族的转变过程,也是私人著述兴起的过程。孔子是其中一个颇为关键性的代表人物。赵敏俐认为:“从现有的文献材料来看,孔子可能算是中国历史上第一个从事个体著述并由此而‘立言’的人。”[27]75但是孔子的“立言”与我们今天所指的作者还不一样。

孔子宣称自己“述而不作”,认为其主要的功绩是经典文献的整理,但是究其整理经典的目的,是为了维护其所信仰崇拜的周礼。面对平王东迁以后日渐萧乱的政治秩序,面对“诗亡”而导致的理论支撑的渐趋无力,孔子于是整理《春秋》,希望以此树立一个社会行为准则。虽然春秋时代早期,发生了文化阐述权由王官开始下移的趋势,但是文化的阐述者还必须依附于政治权力。孔子周游列国,劝说诸侯王,其目的就是为自身阐释的文化找到政治权力的庇护或者依托。“述而不作”是孔子的必须选择,明目张胆地挑战正统文化的阐释权,其后果是不堪设想的。从这一方面来说,他已经僭越了史官的职责,将个人的倾向寓于历史资料的记载之中,将历史的书写偏离了“零度写作”的原则,而赋予了个人的主观情感。这是个人写作的体现,也可以看作是私人著述的兴起。

孔子生活的年代,是一个内心无限纠结的年代,面对礼崩乐坏的社会,他竭力地想恢复周代的社会礼制,但是也希望拥有思想和书写的权利,于是他成为了一个小心翼翼的试探者,由此构成了他多层的“作者”身份。孔子一直标榜“述而不作”,所以其当属于“述者”;孔子编订“六经”,很明显属于“编者”;孔子的言行被记录为《论语》,故其又应为第一代“首创者”。

邢文认为:“先秦礼学源出孔子;《缁衣》诸篇的‘子曰’当系孔子曰,而非子思子或公孙尼子所曰,记录的是孔子之学。”[8]337陈戍国、延瑞芳认为:“《缁衣》的原创者或者说其思想来源应为孔子而不是子思子或公孙尼子。只不过孔子可能‘述而不作’没有手录,而是由七十子后学者记录下来。七十子后学者在记录的过程中对语句加以解释或删减,在先秦古书中并不少见,但并不能因此就说其是真正意义上的作者。”[7]75笔者认为:《缁衣》中“子曰”之“子”应为孔子。郭店简《缁衣》以“子曰”开头,但是第一章开头为“夫子曰”,后续篇章中章首的“子曰”应为“夫子曰”的省称,且上博简第一简上部残缺,整理者认为可补“夫”字,而“夫子”应为孔夫子。孔子一向‘述而不作’,故而《缁衣》孔子没有写定下来。根据篇章形式来看,《缁衣》也应为《论语》一类的语录体著作,其创作者应该是口述的孔子,或者孔子自身虽参与《缁衣》的形成过程,但其本人并不知晓,是孔门后学整理而成的结果。早期经典均经历过一个口传心授的过程,口授而无文本记载并不代表这个文本不存在。孔子一生主张“述而不作”,《缁衣》应该也是如此。 孔子创作、讲授甚至修订,但是孔子并没有将其以文本的形式固定下来。

“述者”即口头转述者。即将自己口头学来的知识再以口头的方式传授出去,没有形成固定的文本,由此称为述者。在述者口头转述时,便有人自觉或者不自觉地将其用文本的形式记录下来,这位书写者便是“记述者”。述者是首创者到记述者的桥梁,但是首创者以及记述者往往也是述者中的一员。李零先生认为:“《缁衣》是记孔子之言,子思子和公孙尼子都是传述者。”[28]90即本文所说的述者。现存的著录古代书籍的目录,当推《汉书·艺文志》为最早,但其中没有著录《礼记》四十九篇及《大戴礼》八十五篇,而只有“《记》,百三十一篇”,班固自注:“七十子后学者所记也”。若确如班固所言,《缁衣》由儒家后学写定为文本,后在儒家弟子中不断地流传讲授,其中具体为哪位,现已无从知晓,但是必定有一位将《缁衣》书写下来,这种水到渠成的举动却具有划时代的意义。尽管记述者并不是创作者,但是他在《缁衣》文本的生成过程中扮演着极其重要的角色。目前学界比较认同的《缁衣》记述者为子思(2)李学勤:《论上海博物馆所藏的一支〈缁衣〉简》,载《齐鲁学刊》1999年第2期;廖明春:《郭店楚简〈缁衣〉引〈书〉考》,载《西北工业大学(哲学社会科学版)》2000年第1期;廖群:《楚简〈缁衣〉、子思子与引〈诗〉证说》,载《中国文化研究》2012 年春之卷;末永高康:《郭店〈缁衣〉的形式和思维中的子思思想之特质》,载《科学·经济·社会》2021年第4期。。简本《缁衣》传入楚地有可能是以传抄的形式,也有可能是口传的形式,若以口传的形式进入楚地,那么楚地也必定有一位记述者,将口传的《缁衣》写定下来。故而,《缁衣》的“记述者”或许不是一位,而是很多位。

中国印刷术在唐代才开始出现,在印刷术没有发明之前,手抄是中国古代典籍最主要的流传方式,在传抄的过程中,抄写者的用字习惯、文化水平、抄写态度,这些因素会直接影响抄写本的质量。由于种种原因会导致文本出现许多不同的传本,这种现象在手抄时代是广泛存在的。“抄者”并不同于我们今天所理解的抄写者。关于“抄者”与“写手”的区别,北京大学程苏东有一个比较好的界定:“所谓‘钞者’是指利用既有文本创造新的书面文本的知识人,是文本进入书写形态后出现的一种参与者类型。”“根据与文本之间关系的不同,钞者分为三种具体的类型:其一是口传文本向书面文本的转录者……其二是既有单一书面文本的使用或改造者……其三是利用既有的多种知识资源或文本库创造出新的单一文本者。”“写手是指对既有书面文本进行复制的人。”“‘写’的要义都在于对既有文本的忠实复制。”[23]149-151程先生的观点在此不再赘述。本文所论“记述者”即为程苏东所指的第一类转录者。由于《缁衣》文本的传抄过程中很难界定抄写者是单纯的文本复制者还是阅读改造者,而且无可否认的是即使是单纯的文本复制者,他们的书写习惯、用字习惯也会影响文本,故而本文不再讨论钞者与写手的区别,而是将所有对《缁衣》文本进行过抄写的人统称为“抄者”。

无可置疑,在将《缁衣》传入楚地的过程中一定存在着至少一位抄者,陈戍国、延瑞芳把《缁衣》写成楚文字本并将传授者定为陈良,更直接大胆猜测认为郭店简本《缁衣》抄写者可能是陈良本人[7]76。诸如“陈良”等人,他们将中原典籍用楚文字抄写下来,定为楚文本,在楚地流传。由于抄者的思想水平、文化素养、用字习惯、书写设计等因素的不同,其必然要对《缁衣》在抄写过程中进行改变,至少是文字方面的改变。 正如骈慧娟所说:“《缁衣》问世后,曾流传于不同地域,经过反复的传抄。加上文字的不统一,出现了大量的异体字,以及失误所致的错字、脱漏与多余。这都是不可避免的。”[29]59

简本第十四、十五章两章的内容在今本中合为一章就是抄者对文本介入的典型例子。

再来看今本第七章:

通过对比,可知,今本相较于简本,只是在中间落下了一句引诗的内容:《寺(詩)》員(云):“誓(慎)尔出話,敬尔愄(威)義(儀)。”以及下一章开头的“子曰”。而且这句诗出现在了今本第八章之中。周桂钿认为:“如果把这个‘诗云’移回去,下面加个‘子曰’,另立一章,就基本上和简本大体一致了。”[18]83笔者认为,今本第七章中落下的句子,与第八章中多出的句子,均为“《诗》云”起首,我们有理由怀疑,今本《缁衣》的抄者在抄写的时候因漏简造成简本第十四章章尾没有引诗并且与第十五章连接在一起,从而造成了章节的合并。等到抄写今本第八章时,抄者发现了遗漏,而将其纳入到第八章之中。若如周先生错简所论,则无法解释简本第十五章开头的“子曰”二字遗漏的原因。

在《缁衣》的流传过程中,抄者的数量是巨大的,甚至每一本都有一个抄者。故而抄者作为书籍流传过程中数量庞大而隐秘的一个群体,其发挥的作用是巨大的,成为了文本传抄过程的主力军。他们的传抄使《缁衣》流传了下来,但是这个过程也是他们对《缁衣》改造的过程。今本是在历代抄者抄写过程中不断修改而流传下来的版本,其中每一个抄者都对文本的存在样式产生过作用,哪怕仅仅是一个字的改变。

如今本《缁衣》中“诰”字的使用,两处《尹诰》写为《尹吉》。但引用《康诰》时,“诰”并未写作“吉”,可见其为抄者的误书。今本《缁衣》第十三章“《甫刑》曰:播刑之不迪”,上博简、郭店简《缁衣》及《尚书》均为“播刑之迪”。“不”字当为传抄过程中出现的衍文。

简本《缁衣》还有一个不容忽视的特殊身份,即均为陪葬品。由于其为陪葬品,故而在书写时或许存在着不严谨的问题。曹建国曾经就安大简《诗经》提出过一种想法,他认为,安大简作为陪葬品,极有可能是专门为丧葬准备的……说明它不是为了现世的实用准备的,而一些错讹或书写现象也只有放在丧葬明器的视野中,才能得到比较合理的解释。(3)见曹建国《误置、新编还是明器:安大简‘诗经’文本性质及其价值》,未刊稿。《缁衣》亦然,目前所见的简本《缁衣》均为陪葬品,受众群体的不同可能会对《缁衣》形态产生影响。简本《缁衣》一开始抄写的目的,会影响其样貌的呈现。如果《缁衣》一开始是为了书籍的阅读、传播,亦或许是某位阅读者(墓主人)想要拥有《缁衣》篇,故而进行抄写,其谨慎程度应该很高,成为了主人的心爱之物,于是死后作为了陪葬品。还有一种可能,即《缁衣》一开始就是作为陪葬品来抄写的,甚至墓主人在生前都没看到过,故而这种作品因为抄者的水平和态度,对其质量会有影响。虽然古人有“视死如视生”的观念,但是难免抄者的懈怠和敷衍。

在印刷术发明之前,文本的流传绝大多数是通过传抄进行的,由于印刷技术的发展,刻工这种专门从事刻版的职业由此而生。“刻者”即我们所知的刻工。准确地说,刻者应该是抄者的一种,只不过,他使用的技术手段是将文本雕刻在木板上,书写的材质发生了变化。宋版书的质量很高,在历代刻板中属上乘之作,但是历来各朝各代因为追逐名利之人的存在,刻板的质量总会泥沙俱下,鱼龙混杂。一些书商因为追求利润,而不注重书的质量,其对典籍随意篡改的现象也普遍存在。今本《缁衣》其刊刻过程中刻者对文本的介入也会对文本的形态和内容产生影响。

在书籍的整理过程中还存在一种特殊的人群——编者。“编者”指对散乱无序的文章、书籍进行整理的人员。孔子当为我们所知的最早的编者。他们或为专职人员如刘向、刘歆以及《礼记》的整理者戴圣等人,亦或为以牟利为目的的书商,出于印刷成本、市场需求,或者书籍价值的考虑,对书籍文章进行整理和汇编,从而形成新的文本形态。沈啸寰在《礼记集解》点校说明中说:“现今所见的《礼记》是经过后人整理的,已成为集体著作并非原貌 。”[30]3

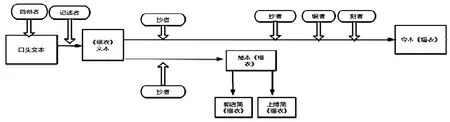

综上所述,无论是简本《缁衣》还是今本《缁衣》,他们在流传的过程中,文本经受过多位“作者”的介入,流传至今已有千年的今本相较于战国时期便埋入地下的简本,接受过更多作者们的改造,可参照下图:

值得注意的是,《缁衣》是否一定是以文字本的形式流入楚地,这一点我们持怀疑的态度,《缁衣》的生成也有可能是以下的过程:

《缁衣》为先秦作者阙名类经典文本的代表,其群体型的“作者”模式所表现的是各种力量对于文本的介入。简本《缁衣》与今本《缁衣》形成过程都经历过首创者、述者、记述者、抄者的参与,今本比简本的经历更为丰富,故而简本保留了更多的原貌。多种力量的合力交织使《缁衣》以今本的样式呈现,“阙名”的背后是作者角色的融合,从而造成作者名字的消解。典籍的流传历程,饱含历代文人的心血,以《缁衣》为缩影,可以更加直观地看到中国书籍流传的曲折经历。

四、结论

上博简、郭店简本《缁衣》与今本同出一脉,相较于今本保留了更多的原始形态,但是它也经受过楚地文化的适应性改造,抄者或许还有记述者均对简本《缁衣》的文本形态产生过重要影响。今本历经两千多年,文本的流变呈现不断变动的过程,首创者、述者、记述者、抄者、编者、刻者,在众多力量交互的影响之下,成就了我们今天所见到的《缁衣》版本。

经典的生成,是一个复杂而漫长的过程,中间的每一次细小的改变都值得我们不断的追寻探究。地下文献的出土,让我们跨越时间得以看清较早文献的面貌,但是简本的地域性、受众群体的特殊性、抄者的书写习惯等种种因素决定简本并不一定是典籍的原始形态,由于其保留了相对原始的面貌,可作为参照的身份,参与到相关研究中。