宇宙知识与个人转变:再论良渚文化玉琮

李默然

(中国社会科学院考古研究所 北京 100101)

内容提要:良渚文化玉琮独特的造型蕴含了萨满式的宇宙知识,它是一种仪式中的“通道”,承载着一段通往不同界域的转变之旅。玉琮上面雕刻的兽面等主体纹饰是良渚人在玉器上反复刻画的人、兽、鸟的结合与转化,这种转变状态恰如蝉之蜕变,被以弦纹的形式标识出来。

时至今日,学界对良渚文化玉琮(以下简称“良渚玉琮”)的研究可谓汗牛充栋,并多集中于对其意义和功能的阐释。实际上,在仔细回顾这些研究时,会发现其中包含了诸如文献(包括神话故事)依靠、民族志参考、跨文化比较研究、考古情境探究以及学者的个人观察和经验判断等一系列论证方法和取向。尽管综合运用这些方法才是最合理的研究路径,但证据的可信程度具有等级性,考古学上的证据总是最优先的。

因此,笔者尝试将有关良渚玉琮的重要考古信息列举如下。

1.良渚玉琮具有独特且固定的形制,即外方内圆、中空的柱体[1],其中构成方形(实际上大多为弧方形)的是均分于四个方位的四组分离的射部。

2.绝大部分玉琮只出土于高等级墓葬中,并且出土玉琮的墓葬通常其他玉器随葬品也很丰富。

3.除少量半成品外,所有玉琮均雕刻了纹饰。4.根据研究者的统计,玉琮在墓葬中的出土位置并不固定[2]。

5.一般认为玉琮只出土于男性墓葬中[3]。

一、形制与“通道”

毫无疑问,玉琮独特的形制是良渚人的创造,也是决定其功能和意义的重要因素。对此造型最具影响的解释来自张光直,他根据古代中国天圆地方的宇宙观,结合《国语》中关于“绝地天通”的故事和萨满教理论,认为玉琮是“贯通天地的一项手段或法器”[4]。这一观点影响甚广,牟永抗注意到玉琮的造型设计与凌家滩玉版的联系,认为其平面结构(及纹饰展开)包含了东方式的宇宙观[5]。陆建芳提出良渚玉琮的形制表达了两层意思:(1)四面八方;(2)内圆中空,可以通达[6]。汤惠生同样认为,“玉琮外方,象征地;中间圆形柱状,象征通天的‘地轴’‘天柱’”[7]。李新伟[8]、方向明也赞同玉琮与宇宙知识的联系,方向明还以玛雅宇宙空间模型为借鉴,补充了琮在垂直空间的意义,并认为琮体重复的纹饰设计包含了动态的旋转效果[9]。徐峰则认为玉琮在形成过程中,龟的因素被添加进来。鉴于龟的形制和文化意象,玉琮与中国早期宇宙观的密切联系自然是逻辑自洽的[10]。

另一种对玉琮造型的解释则着眼于其中空的特征,认为它起源于类似图腾柱的物体。邓淑苹“推测琮是在典礼中套于圆形木柱的上端,用作神祇或祖先的象征”[11]。牟永抗[12]和刘斌[13]也有类似观点,并且他们注意到良渚玉琮上重叠雕刻图像的方式与美洲印第安人的图腾柱一样,但他们认为玉琮是平置于某处或捧在手中使用的原始宗教法器。

此外,还有学者认为琮象征地母之女阴[14]或宗庙中盛“且”(男性生殖器象征)的石函[15],王仁湘也提出至少“有一部分或者多数是作为性器套盒使用的”[16]。“女阴说”似乎应当被排除,因为据研究,大部分玉琮都出土于男性墓葬中[17]。

上述三种观点中,“性盒说”无法解释大部分玉琮的摆放位置并不在生殖器周围,且多不固定的现象。即使在像浙江瑶山和反山那样明显经过严格规划的墓地中,也广泛存在这样的问题。而在江苏常州寺墩M3,玉琮的放置方式更是特别,基本围绕墓主一周[18]。很难认为上述这些玉琮是墓主的性器盒。此外,性盒说还需解释玉琮上雕刻纹饰的意义,因为后文将会提及,纹饰对于玉琮的功能和意义表达是至关重要的。

图腾柱说也有一些地方说不通。首先,为什么要凸出四组射部?直接将纹饰雕刻于柱形器上即可,瑶山也不乏这样的例子。其次,玉琮上的纹饰为什么会有变化?假如它们是图腾柱上至关重要的神祇或祖先,在同一墓葬甚至在一个遗址中,不大可能有的雕刻兽面,有的雕刻神人,而有的则仅雕刻弦纹或凸棱纹。还有,图腾柱必须有强烈的公共展示性,以凝聚人群。然而,无论是玉琮还是兽面等纹饰都显示出使用私密性特征,这一点后面还会详细讨论。此外,良渚文化迄今没有发现过类似图腾柱的遗迹,当然这也可以归因于考古发现的局限。

这两种观点都涉及到玉琮的功能变化和纹饰阐释。作为良渚社会最典型、最重要的物质符号,玉琮的意义和功能不大可能发生剧烈变化。前文已述,在良渚文化发现的玉器中,很多器形都有素面的,唯独玉琮全部雕刻了纹饰,可知,纹饰是玉琮意义和功能表达的重要组成部分。张光直将它们视作巫师升天的动物助手[19],牟永抗也认为叠置的兽面纹表现占据着神祇的四角阶梯,是巫修炼攀登的工具[20]。这种解释在玉琮的造型蕴含了萨满式宇宙知识的前提下,的确是有一定道理的。

萨满教一般认为宇宙有三界:天界(上层)、人界(中层)和冥界(下层),每界亦可分为若干层。在多层宇宙的中心,有一根贯穿三界的“中心轴”或“世界树”[21]。既有中心,则有四方,东北亚的雅库特人(Yakutians)、达斡尔人(Daurians)[22],中美地区(Mesoamerica)的玛雅人(Mayans)均视大地为方形,后者还认为四方也各有一棵世界树支撑天界[23]。伊利亚德(Mircea Eliad)“突破了将萨满教视作西伯利亚及北极等特定地域文化现象的局限,视萨满教为一种普遍的、跨文化的、全球性的宗教概念”[24]。张光直引佛斯特的“亚美萨满教模式”,系统讨论了中国新石器时代及商周时期的萨满现象,并认为正是这种可以追溯至旧石器时代晚期的“底层”文化,造成了中国古代与玛雅文明的相似性[25]。当然,很多学者不同意这种“泛萨满”式研究方法,尤以吉德炜(David N.Keightley)对张光直关于“商王为萨满”的批评最具代表[26];凯斯纳尔(Ladislav Kesner)也否认商代存在萨满,但却认为良渚的兽面纹与萨满教相关[27]。正如曲枫所言,张光直的萨满教考古学理论或许有缺陷,但全然否认中国古代存在萨满的可能性也是不可取的[28]。特别是近年,江伊莉(Elizabeth Childs-Johnson)通过对甲骨文的研究,发现了商代仍然存在一些萨满行为的证据[29]。

因而,本文更倾向于“宇宙观说”。当然,其中的细节内容还不能遽定。比如是否外方象地、内圆象天还有待讨论,但至少,我们在玉琮上能看到“四方”(射部)、“中心”(孔径)和“多层”(纹饰)的萨满式空间宇宙知识。并且,不管是否象征“天梯”“地轴”“天柱”,抑或“世界树”,学者们大多认同了玉琮作为沟通天地或生死的器物,在仪式中有明显的“通道”功能。

在古代中美地区,“通道”(Passage)是许多仪式活动中最基本、最重要的概念,它贯穿整个社会的方方面面[30]。在很多情况下,萨满以饮酒、服药或自残的方式,令自己进入迷幻状态,并转化为神圣动物(经常是鸟或美洲豹)旅行至其他界域,达到仪式之目的。而对于死去的个人尤其是国王来说,“通道”就是位于宇宙中心的世界树。墨西哥玛雅文化的帕伦克遗址(Palenque)出土的帕卡尔大王(K’inich Janaab’Pakal I)石棺盖清晰地显示,墓主的身体正沉入象征冥界的白骨蛇口中,他将沿着世界树开始他一生中最重要的转变——重生进入天界的旅行[31]。值得注意的是,这种重生的完成有时会以破龟壳而出的形态出现[32]。或许,良渚玉琮作为一种包含了宇宙知识的“通道”,也承载着墓主人即将开始的一段通往不同界域的转变之旅。

二、弦纹的意义

良渚文化玉器(包括玉琮)的纹饰有三大母题:兽面、神人和鸟,其中前两种占绝对比重。最著名、最重要的即是神人兽面的组合,被称作“神徽”[33],方向明认为这是“维系良渚社会稳定的唯一标识”[34]。王立新[35]和陈星灿[36]都注意到“神徽”上的神人具有鸟的特征,应是人格化的鸟。尤仁德依据出光美术馆藏良渚刻纹玉鸟,提出良渚玉器纹饰的一种常见表现方式——“鸟兽合体”[37]。李新伟在此基础上系统梳理了良渚文化玉器的纹饰,重申了神人确是“人面神鸟”的观点,并揭示出雕刻于三叉形器、冠形器等良渚文化玉器的兽面纹几乎都表达了“鸟负神兽”的主题,进一步论证了“神徽”其实是统治者在萨满仪式中转化为神鸟,并驮负天极神兽、维护天体的正常运转[38]。所以,良渚文化玉器的整套纹饰系统就是反复强调人、兽、鸟的结合与转化。

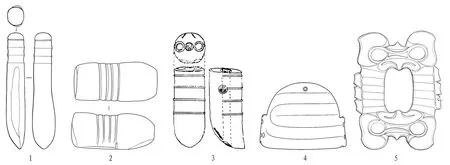

不同于其他玉器,玉琮还会在前述主体纹饰的上方加刻一组或多组平行弦纹[39]。这种弦纹经常被研究者忽视,但笔者认为,弦纹恰恰是玉琮最关键的纹饰设计,它表达了玉琮的某种核心意义。原因在于弦纹下方的图案并不固定,且在良渚文化晚期,大量出现仅饰弦纹的玉琮(图一)。也就是说,将弦纹下的兽面或神人进行相互替换,甚至去掉,都不会影响玉琮的功能和意义表达。从某种程度上说,弦纹与玉琮的独特“造型”是一种固定搭配,二者缺一不可。

图一//良渚玉琮常见的四种纹饰模式

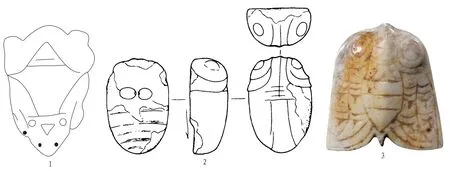

有研究者认为弦纹是羽冠(也称“介字形冠”)的简化[40]。但前文已述,戴冠神人实为人面鸟,冠内的放射线条其实是鸟的羽毛,整个冠冕与鸟关系密切,这也是良渚文化解体后,在山东、湖北等地大量出现佩戴鸟形冠的神像的原因。且羽冠最早发现于瑶山M10,但比它年代更早的瑶山M9已有了饰弦纹的锥形器和小琮。此外,杜金鹏[41]和王仁湘[42]都敏锐地注意到良渚玉琮与大汶口骨、象牙雕筒的继承关系,而后者就雕刻了多组平行弦纹,并在下方镶嵌绿松石圆片(图二)[43]。这些弦纹恐怕不能解释为羽冠。

图二// 大汶口文化骨、象牙雕筒

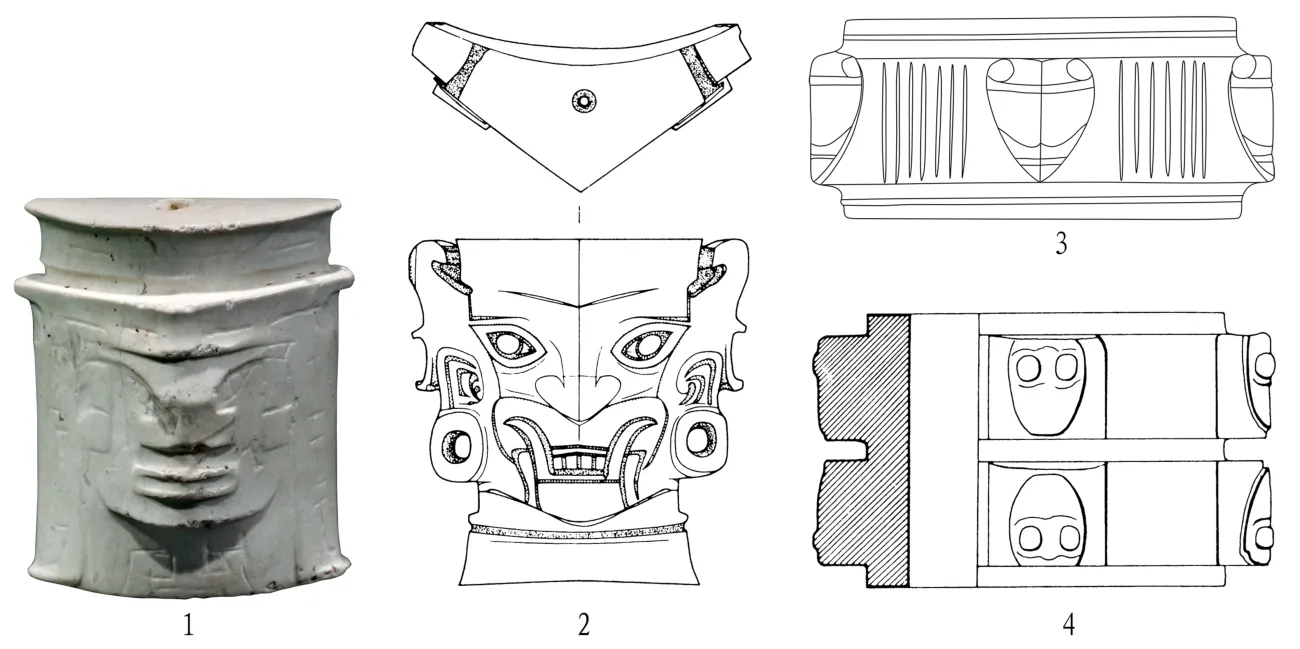

显然,目前关于良渚文化的考古现象还不足以解释这些被忽视但至关重要的弦纹,历史文献和民族志也不能提供明显的证据。但这种纹饰蕴含的思想意识的出现总是有迹可循的。与良渚文化关系密切的红山文化如内蒙古那斯台遗址[44]、辽宁牛河梁遗址[45]中曾发现大量雕刻弦纹或瓦楞纹的玉器(图三),李新伟认为它们不仅是装饰,更表现了一种“昆虫性”,即蝉和蚕[46]。此外,安徽凌家滩遗址出土的6件玉人手臂上也雕刻了平行弦纹,同样被认为是“昆虫性”的表现[47],类似的玉人在良渚文化江苏赵陵山遗址也有发现[48]。这种蝉或蚕的“昆虫性”就是指代它们蜕变、转化的能力和状态,而平行弦纹就是这种蜕变、转化状态的符号。

图三// 红山文化带弦纹(或瓦楞纹)玉饰

无独有偶,在江苏张陵山 M4[49]、浙江反山M14[50]和最近发掘的浙江余杭北村遗址 M106[51]也出土了玉蝉(图四),表明良渚文化信仰体系中确有蝉的存在。结合前文讨论的玉琮是作为承载转变之旅的“通道”,它的主体纹饰也恰巧是描绘人、兽、鸟的结合与转化,那么,本文认为良渚玉琮上的弦纹和红山、凌家滩文化一样,很可能也包含了蝉的因素,意在表达转变的状态。由此,我们就丝毫不奇怪,为何良渚文化晚期出现大量的仅雕刻弦纹的高节琮。因为对于墓主人来说,这些包含蝉因素的弦纹,已清晰无误地表明了自己的转变功能。墓内玉琮上雕刻的这些层层弦纹,也令人不禁想起破土而出的蝉群爬上树干并完成蜕变的情景。

图四//良渚文化玉蝉

三、后良渚文化时代的蝉纹玉琮和柄形器

一般认为,良渚文化的玉器及其兽面等纹饰影响深远[52]。在良渚文化衰亡后,江汉地区的后石家河文化成为生产刻纹玉器的又一中心。湖北谭家岭遗址出土过1件人面玉饰(W9︰28),其下部两侧微微卷起象征蝉的双翅(图五︰1),整个玉器表现了人面从蝉背中浮现的场景[53]。这件玉饰分上下两部分,上部为圆弧形台面,下部为方形角面,中间内凹雕刻凸棱纹和断开的线纹,截面大致呈三角形。其形制独特,但假如沿着玉琮的射边将射部切下的话,二者的形态非常接近,可以认为谭家岭这件人面蝉纹玉饰设计思路是玉琮的射部。这种设计并非孤例,湖北肖家屋脊W6︰32也是如此(图五︰2)[54]。值得一提的是,W6还出土了多达11件玉蝉。可见,此时已出现以玉琮射部为原型或将其改制来设计玉饰,并在上面雕刻蝉纹替代弦纹和兽面等图案组合的理念。

二里头文化仅发现3件玉琮,不见蝉纹,但河南二里头遗址所出玉琮为良渚式风格[55]。河南安阳殷墟妇好墓出土多达14件玉琮(包括3件琮式镯)[56],朱乃诚的分析表明它们可能大多改制于齐家和陶寺文化的玉琮[57],但其分射和强调角面的风格却是良渚式的[58],其中有1件(M5︰997)甚至被认为是良渚文化晚期兽面纹玉琮演化的传世品。除此以外,妇好墓中还出土了大量与长江下游良渚及其后续文化相关的其他玉器和陶器等[59]。似可这样理解,妇好积累了相当丰富的有关良渚玉琮的知识,并利用这些知识对来自齐家、陶寺文化的玉琮进行改制,最常见的仍是在琮的角面上雕刻蝉纹。除了妇好墓的5件玉琮外,江西新干大洋洲商墓[60]和安阳侯家庄大墓[61]所出玉、石琮也有这样的现象(图五︰3、4)。

图五//琮形饰及蝉纹玉琮

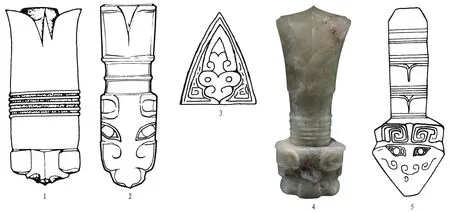

除了玉琮外,与之相似的锥形器(后发展为柄形器)器身上的纹饰也有这样的发展趋势。肖家屋脊出土了数件柄形器,其中AT1219①︰1雕刻了6组平行弦纹(图六︰2),与良渚文化典型锥形器相近,AT1115②︰1则与反山M20出土的端饰几乎一致,表明二者密切的关系;另外2件柄形器(W6︰29、51)则雕刻数道平行弦纹和竖向分叉纹饰(图六︰3、4),与夏商常见柄形器(如妇好墓565,图六︰6)相似。以往均以为这是“花瓣纹”,但其实是简化蝉纹。李新伟注意到二里头所出柄形器YLⅥM4︰1雕刻的是三组蝉与兽面的组合[62],其最下方的一组纹饰单元(图七︰2)与肖家屋脊所出蝉形饰AT1115②︰5(图七︰1)以及商代青铜器上的蝉纹(图七︰3)[63],在构图方式和细节上均非常接近。谭家岭W9:62下部为兽面(图七︰4),兽面上方为多组弦纹和弧形翅构成的蝉之身体,与妇好墓M5︰1298设计理念一致(图七︰5),表达蝉与兽面之结合或转化。此外,山东临朐西朱封出土过2件玉簪,其中一件M202︰3雕刻了三组“人面”(据报告)[64],李新伟根据其腹部横线等细节指出这其实是蝉纹,并认为另一件M202︰2柄部也是蝉纹,凸棱和亚腰分别代表蝉的颈部和身体[65]。

图六//锥形器与蝉纹柄形器

由此可知,在良渚文化消亡后,于柄形器上雕刻蝉纹的习惯从山东龙山文化、后石家河文化一直延续至西周时期,包括新干大洋洲、河南虢国墓地[66]和陕西茹家庄墓地[67]均出土了饰蝉纹的柄形器(图七︰7—9),常见的多组平行弦纹(蝉之颈部)和竖向分叉纹饰(蝉的身体)可以视作上下叠置的蝉。严志斌对良渚及其后续好川文化锥形器的研究表明,它们与夏商时期的柄形器形态上存在递变关系,使用方式和功能都具有一致性[68]。因而,良渚文化刻纹锥形器的纹饰设计很可能也包含有蝉纹的因素。

图七//蝉纹及蝉形饰

良渚玉琮与锥形器(器身)不仅在器形上有相似性,对于纹饰的选择和使用也是高度一致,可以推断后石家河文化和夏商时期在玉琮射面雕刻蝉纹的做法可能也是良渚人观念的孑遗,而非随意附会。尽管良渚文化的锥形器和玉琮上没有明确雕刻蝉纹,但贯穿其始终——也是最关键的弦纹恰恰被龙山、后石家河、二里头和商文化等继承,成为蝉纹的重要因素。假如纹饰的选择和传承并非随意为之而是具有深刻的思想渊源的话,上文关于良渚玉琮的弦纹设计包含有蝉的因素的推测就是合理的。

在晚期文献中,蝉有象征重生的意义[69],对此学者们也多有论述[70]。江伊莉注意到商代蝉纹往往与兽面或人面组合,进而提出蝉纹除了表示灵魂再生以外,还是变形的象征[71]。李新伟则认为蝉的“蜕变”和“羽化”能力是它能进入史前信仰体系的原因,社会上层以珍贵材质(主要是玉)物化这种信仰,意在表达自己特殊的萨满能力和权威[72]。对蝉的解释,正好呼应了前文对于玉琮“通道”功能的分析。

四、结语

除了传世品外,迄今为止,考古发现的良渚玉琮绝大部分出土于高等级墓葬中。这些墓葬大多位于所谓“祭坛”之上,但其上方缺乏明确的祭祀坑、特殊建筑等仪式性遗迹,地面基本不见残留的陶器、玉石器和兽骨等,无法肯定与宗教活动有什么联系[73]。与诸如辽宁牛河梁[74]和陕西石峁[75]等仪式性遗迹丰富的遗址迥异,也与三代时期的祭祀遗存不同[76]。它们更可能是专门为大墓准备的高台,即便存在仪式活动也是与丧葬有关。这些“祭坛”面积不大,除去墓葬所在区域以及葬礼所需空间,可容纳的近距离观礼人数不多。张弛对良渚文化大墓葬仪的讨论也表明,瑶山“祭坛”大墓所见随葬品大多是墓主个人所有的装殓物品,反山和余杭汇观山虽出现更多的玉璧和玉钺,但这些玉器也是位于棺内,展现出相当的私密性[77]。所以,玉琮所具有的转变功能和意义很可能仅针对墓主个人,表现了上层人群希望死后转化、变形,甚至(灵魂)重生之意。

良渚玉琮独特的造型蕴含了萨满式的宇宙知识,它是一种仪式中的“通道”,承载着一段通往不同界域的转变之旅。上面雕刻的兽面等主体纹饰是良渚人群在玉器上反复刻画的人、兽、鸟的结合与转化,这种转变恰如蝉之蜕变,被以弦纹的形式标识出来。显示出良渚上层在宗教体验中对于动物的重视和依赖,这也是萨满式宗教的重要特征之一[78]。从7000多年前的湖南高庙白陶,经红山、凌家滩、良渚的刻纹玉器,这种仪式理念贯穿在龙山晚期和二里头的玉器及绿松石饰品上,于殷商无数布满兽面纹和蝉纹的青铜礼器上达到顶峰,最终在周人“尊礼尚施”的人文精神中逐渐式微,从官方的意识形态体系转入纷杂的民间信仰。

(附记:本文得益于李新伟先生的指导及相互讨论,中国社会科学院考古研究所汤超在资料收集过程中提供了帮助,在此并致谢忱!)