神经质人格对中小学生抑郁的影响:班级环境的跨层调节作用 *

张鹏程 李 喜 桑宇杰 陈 宁

(1 南通大学教育科学学院,南通 226019) (2 上海师范大学教育学院,上海 200234)

1 引言

青春期是个体心理问题的高发阶段,研究表明,2020 年我国青少年抑郁检出率高达24.6%(侯金芹, 陈祉妍, 2021),且伴随自伤自杀(Guo et al.,2017)、物质滥用(田雨馨 等, 2018)等内外化问题行为;部分青少年虽未达到抑郁症的诊断标准,却因为抑郁状态而成为罹患抑郁症的高危人群。鉴于此,青少年抑郁等心理健康问题日益成为社会各界关注的焦点。2020 年,国家卫生健康委办公厅发布《探索抑郁症防治特色服务工作方案》,要求各个高中及高等院校将抑郁症筛查纳入学生健康体检。2021 年,教育部印发《国家义务教育质量监测方案(2021 年修订版)》,要求将心理健康课程纳入义务教育监测。基于上述背景,本研究旨在探究影响中小学生抑郁的风险因素与保护因子及其相互作用。

1.1 神经质人格与抑郁的关系

神经质人格以对刺激事件的消极情绪反应为核心,反映了个体较低的情绪稳定性(Paulus et al.,2016a)。抑郁的素质-应激理论(the diathesisstress model)指出,在影响抑郁发生的一系列社会心理因素中,神经质人格是抑郁的重要预测因素(Monroe & Simons, 1991),病前的高神经质人格能够有效预测抑郁症的首次发作、反复发作及症状严重程度(黄雅梅 等, 2021),且神经质得分的持续上升与慢性或持续性的抑郁状态相关(张少华 等, 2020)。

神经质人格对抑郁的预测作用,可从生物遗传、认知及情绪情感三个角度加以理解。首先,从生物遗传角度看,神经质与抑郁可能存在高基因重叠(Adams et al., 2020)。Zhang 等人(2021)采用孟德尔随机化法研究了神经质与34 项健康指标之间的相互因果关系,发现遗传变异介导了神经质对抑郁的因果影响。其次,从认知角度来看,高神经质水平的个体对外部刺激有更高的敏感性,且存在对威胁性信息的注意偏向(Ormel et al., 2013),易将环境中的中性乃至正性刺激解释为具有威胁性的(朱文凤, 夏凌翔, 2021),从而产生更多消极状态。最后,从情绪情感角度来看,情感水平模型(the affect-level model)认为高神经质水平的个体倾向于有更高的消极情绪基线水平,其消极情绪相较于正常个体会有更大的增幅(Gross et al., 1998),使得个体面对应激事件时表现出更强的抑郁情绪反应(Oh & Tong, 2020)。可见,神经质人格可能是中小学生抑郁的重要预测因子。因此,本研究提出假设1:神经质人格正向预测中小学生抑郁。

1.2 班级环境与抑郁的关系

素质-应激理论将个体素质与环境变量同时纳入抑郁形成的模型,认为青春期出现的问题行为不仅受个体生理、自我意识和社会性等个体自身特性变化的影响,也与个体所处的生态环境系统有关(Monroe & Simons, 1991)。个体的发展嵌套在其所处的环境中,是个体素质与环境系统相互作用的结果(陈斌斌 等, 2011)。班级环境是与中小学生紧密关联的微生态系统,其是指学生对自己所在班级的一般社会心理气氛的感知(江光荣,2004)。

就中小学生而言,班级环境可以被进一步划分为“班级人际关系”与“班级学习环境”两类,前者是指学生对班级内部师生关系及生生关系的感知,而后者是指儿童感知到的凌乱无序的课堂气氛以及学习竞争与负担(Allodi, 2010;Persson & Svensson, 2017)。有研究发现,支持性的班级人际环境能够促进学生在班级内部的行为参与,加强师生、生生之间的行为接触(Monteiro et al., 2021),相较于传统班级的儿童会发展出更高水平的心理理论(Smogorzewska et al., 2020),促进学生间的和谐交往,从而降低抑郁的发生(游志麒 等, 2016)。而较差的班级学习环境被视为对儿童的学业成绩(Veerman, 2015)、学校满意度(Persson et al., 2016)的严重威胁,倾向于使学生感知到更大的学业压力、更低的自我评价,造成抑郁现象容易发生(安蕾, 赵国祥, 2022)。鉴于此,本研究提出假设2:积极的班级人际环境负向预测中小学生抑郁;假设3:积极的班级学习环境负向预测中小学生抑郁。

1.3 班级环境的跨层调节作用

关于神经质人格与抑郁间的关系以往虽多有探讨(姚崇 等, 2019; Zhang et al., 2020),但往往从单一的个体分析层次出发,鲜有研究探讨多层次的环境因素对中小学生抑郁的影响(Reyes et al.,2012)。根据生态系统理论,个体的心理和行为是人与环境相互作用的函数,心理研究应对个体所处的环境进行描述、对生态环境系统作多水平的分析(俞国良 等, 2018)。此外,根据阳性乘法模型(the positive multiplicative model),神经质与不良环境对抑郁风险存在交互影响,即环境越差,神经质对抑郁风险的影响越大(Kendler et al.,2004)。因此,要全面揭示抑郁的形成机制,必须将个体因素与环境因素同时纳入模型,从多层次的视角对其交互作用进行考察。

尽管目前学界对班级层面的环境因素与个体层面的抑郁两者关系并无直接检验,但相关研究发现,班级层面的人际关系氛围对儿童感知到的同伴侵害有显著影响(Thornberg et al., 2017);班级层面的集体效能感以及班级规模在学生外化行为与学习投入的关系中可发挥显著的跨层调节作用(Tian et al., 2017);班级整体的纪律水平可与学生的自我控制发生跨层交互作用,从而影响其学校适应(Berger et al., 2017)。这些研究表明班级层面变量对个体层面变量存在一定影响,以及跨层次调节效应存在的可能性,故本研究提出假设4:班级人际环境在神经质人格与中小学生抑郁间的关系中发挥跨层调节作用,即积极的班级人际环境可削弱神经质人格对中小学生抑郁的正向预测作用;假设5:班级学习环境在神经质人格与中小学生抑郁间的关系中发挥跨层调节作用,即积极的班级学习环境可削弱神经质人格对中小学生抑郁的正向预测作用。

综上所述,已有研究探讨了神经质人格或学生所处环境与抑郁间的直接或间接关系,但鲜有研究从学生-班级的多层视角出发,探究良好的班级环境能否对神经质-抑郁这一强相关起到削弱作用,又或班级人际环境与班级学习环境对学生抑郁影响是否存在不同效应。据此,如图1 所示,本研究以中小学生为研究对象,以跨层线性模型来考察班级人际环境及班级学习环境在神经质人格对中小学生抑郁影响中的跨层调节效应,以期更深入理解中小学生抑郁影响因素的作用机制,从而在易感人群中采用更有效的干预措施来改善学生抑郁状况。

图1 假设模型

2 研究方法

2.1 被试

本研究涉及两层分析单位:第一层分析单位为学生个体,第二层分析单位为班级。两层分析单位之间呈嵌套关系,即学生嵌套在班级水平之下。

选取安徽省普通小学与初级中学各一所、江苏省普通初级中学与高级中学各一所,共30 个班级进行整群抽样。共发放问卷1000 份,回收有效问卷933 份,有效率为93.3%。其中四年级152 名(16.3%)、五年级185 名(19.8%)、六年级111名(11.9%)、初一189 名(20.3%)、初二107 名(11.5%)、高一83 名(8.9%)、高二106 名(11.4%)的学生;男生457 名(49.0%),女生476 名(51.0%);平均年龄为13.29±2.06 岁;班级规模在31 人左右(平均31.10±6.25 人)。

2.2 研究工具

2.2.1 抑郁-焦虑-压力量表

采用Lovibond 和Lovibond(1996)编制的抑郁-焦虑-压力自评量表(The Depression Anxiety Stress Scale, DASS-21),该量表包括抑郁、焦虑和压力3 个分量表,共42 个题项,其中抑郁分问卷共7 个项目,采用0~3 四点计分,分数越高说明抑郁程度越严重。在本研究中,抑郁分问卷的Cronbach’s α 系数为0.84,验证性因素分析拟合指数:χ2/df=7.97,RMSEA=0.09,CFI=0.96,GFI=0.96,IFI=0.96,均达到较好水平。

2.2.2 艾森克人格问卷

采用Eysenck(1985)编制的艾森克人格问卷(Eysenck Personality Questionnaire, EPQ),该问卷包括内外倾(E)、神经质(N)、精神质(P)3 个分问卷。其中,神经质人格为情绪性的特质,具体表现为受到刺激时快速唤醒和缓慢抑制情绪的趋势。包括12 个题项,采用1~2 两点计分,分数越高说明神经质人格倾向越高。在本研究中,神经质人格分问卷Cronbach’s α 系数为0.85,验证性因素分析拟合指数:χ2/df=5.65,RMSEA=0.07,CFI=0.91,TLI=0.90,均达到较好水平。

2.2.3 我的班级环境问卷

采用江光荣(2004)编制的适用于中小学生的“我的班级环境问卷”,共38 个题项,采用5 点计分,分为师生关系、同学关系、秩序纪律、竞争和学习负担5 个维度(由于学习负担与其他维度呈负相关,故对其进行反向计分),得分越高说明班级环境越积极和谐。根据以往研究(Allodi,2010; Persson & Svensson, 2017),将师生关系与同学关系拟合为班级人际环境分问卷,将秩序纪律、竞争和学习负担拟合为班级学习环境分问卷,并据此对合并后的分问卷进行重新修订。验证性因素分析发现,班级人际环境分问卷的项目22 因子负荷小于0.4,予以剔除;修正后的班级人际环境分问卷的Cronbach’s α 系数为0.92,验证性因素分析拟合指数:χ2/df=4.88,RMSEA=0.06,CFI=0.95,TLI=0.95,均达到较好水平。验证性因素分析发现,班级学习环境分问卷的项目15、35 因子负荷小于0.4,项目5、8、10、24 与其他项目存在高共线,予以剔除;修正后的班级学习环境分问卷的Cronbach’s α 系数为0.87,验证性因素分析拟合指数:χ2/df=5.06,RMSEA=0.07,CFI=0.92,TLI=0.90,均达到较好水平。

2.3 数据处理

根据雷雳与张雷(2002)的建议,将各被试班级环境得分进行组平均,得到二层变量班级环境,一层变量为神经质人格与抑郁。采用SPSS22.0、Mplus8.3 和HLM7.0 对数据进行分析。使用SPSS22.0 进行共同方法偏差检验、描述性分析、相关分析以及简单斜率检验;使用Mplus8.3对测量问卷进行验证性因子分析;使用HLM7.0 跨层线性模型检验班级环境在神经质人格对中小学生抑郁影响中的跨层调节作用。

3 结果

3.1 共同方法偏差与测量等值检验

由于研究均采用被试自我报告的方式收集数据,故需对数据进行共同方法偏差检验。采用Harman 单因素法对所有因子进行最大方差旋转的探索性因素分析(Podsakoff et al., 2003),结果显示:KMO=0.87,Bartlett 值为5192.60,p<0.001,产生了4 个特征根值大于1 的因子,并且最大因子方差解释率为24.78%,小于40%,表明本研究中不存在明显的共同方法偏差。

3.2 描述性统计及相关分析

描述性统计及相关分析结果如表1 所示。由此可知,中小学生神经质人格与抑郁程度呈显著正相关,班级人际环境、班级学习环境与抑郁呈显著负相关,变量间关系支持后续分析。

表1 描述性统计及相关分析结果

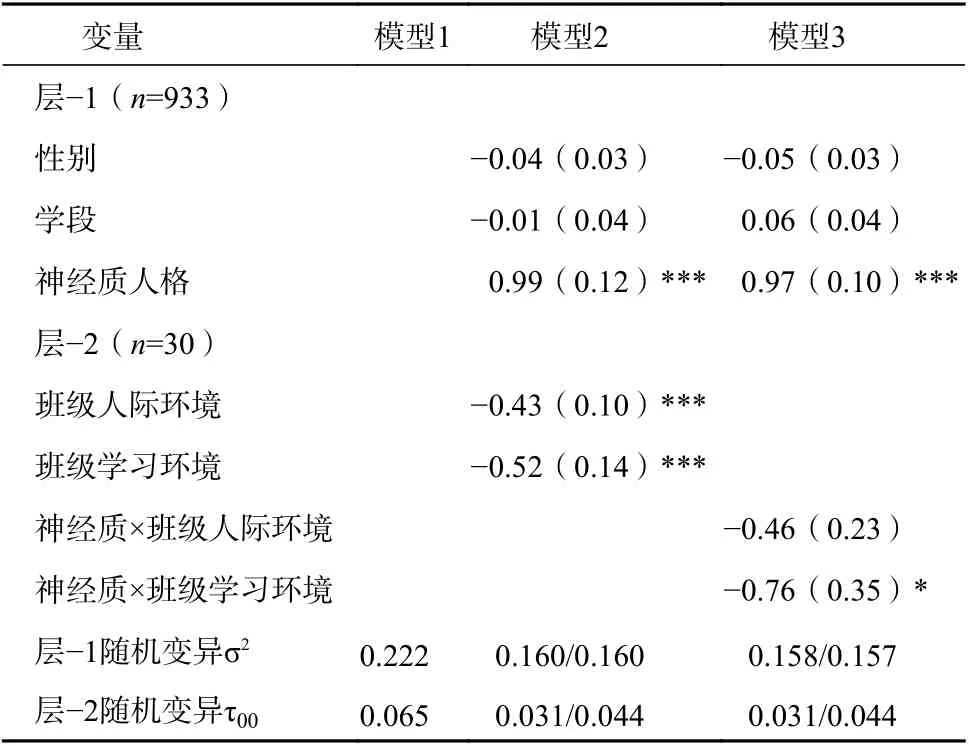

3.3 班级环境调节效应的跨层线性分析

以个体层面的神经质人格为自变量,抑郁为因变量,性别、学段为控制变量;班级层面的调节变量为班级环境。采用HLM7.0 进行班级环境在神经质人格对中小学生抑郁影响中的调节作用的跨层线性分析。根据Hox(1998)的建议,各层模型具体阐释如下。

3.3.1 模型1(零模型)

零模型又称虚无模型,是决定能否进行跨层线性模型分析的前提,模型中只包含因变量及群组变量,旨在检验跨层次效果的存在,确认第二层水平各变量的效应是否显著,具体模型如下(见公式1、公式2)。

如表2 中模型1 所示,抑郁的组内变异成分(within group component)σ2为0.22;组间变异成分(between group components)τ00为0.07(χ2=278.33,p<0.001)。可知,抑郁的组间变异成分均显著不等于0,即,总体而言,各样本班级在班级环境方面确有显著的差异。抑郁的跨层相关系数ICC 为0.23[ICC(1)=τ00/(τ00+σ2)],表示在抑郁的总变异中,有23%的变异是由班级间的差异造成。根据Cohen(2013)的建议属于高度组内相关,不宜用一般回归模型进行分析,有进行跨层次分析的必要性。

表2 班级环境、神经质人格对影响中小学生抑郁的跨层分析

3.3.2 模型2

在零模型的基础上,将性别、学段作为控制变量,将神经质人格作为自变量纳入第一层,将班级人际/学习环境分别作为调节变量纳入第二层构成模型2,旨在检验神经质人格与班级人际/学习环境对中小学生抑郁的预测作用。具体模型如下(见公式3~公式7)。

如表2 中模型2 所示,在班级人际环境的调节模型中,性别(γ10=-0.04,t=-1.42,p>0.05)、学段(γ20=-0.01,t=-0.15,p>0.05)对中小学生抑郁无显著预测作用,班级人际环境显著负向预测中小学生抑郁(γ01=-0.43,t=-4.22,p<0.001),神经质人格显著正向预测中小学生抑郁(γ30=0.99,t=8.51,p<0.001),共同解释了方差总变异的33.45%。可见,在控制性别与学段的条件下,当班级人际环境得分每增加一个单位,中小学生抑郁得分减少0.43 个单位;而当神经质人格得分每增加一个单位,中小学生抑郁得分增加0.99 个单位,假设1 和假设2 得到验证。

在班级学习环境的调节模型中,性别(γ10=-0.04,t=-1.42,p>0.05)、学段(γ20=-0.01,t=-0.15,p>0.05)对中小学生抑郁无显著预测作用,班级学习环境显著负向预测中小学生抑郁(γ01=-0.52,t=-3.69,p<0.001),神经质人格显著正向预测中小学生抑郁(γ30=0.99,t=8.52,p<0.001),共同解释了方差总变异的28.92%。可见,在控制性别与学段的条件下,当班级学习环境得分每增加一个单位,中小学生抑郁得分减少0.52 个单位;而当神经质人格得分每增加一个单位,中小学生抑郁得分增加0.99 个单位,假设1 和假设3 得到验证。

3.3.3 模型3

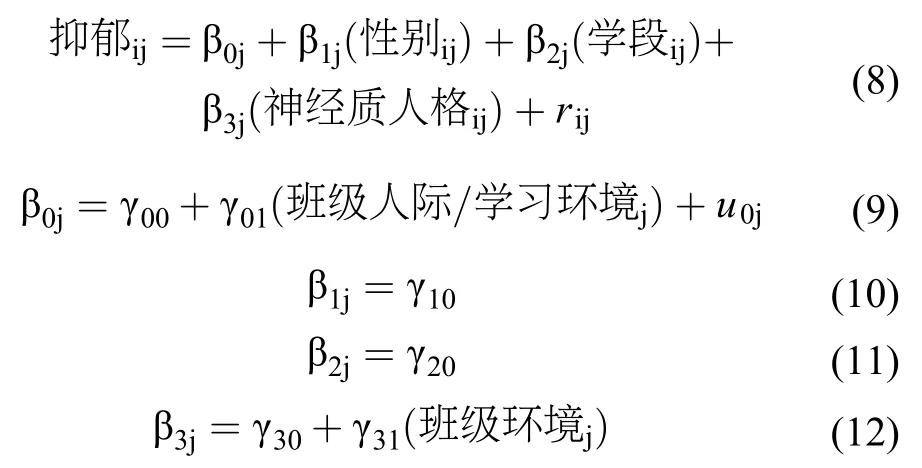

在模型2 的基础上,将神经质人格与班级环境的交互项纳入模型,构成模型3 以估计班级人际/学习环境在神经质人格与中小学生抑郁关系中的跨层调节作用。具体模型如下(见公式8~公式12)。

如表2 中模型3 所示,在班级人际环境的调节模型中,班级人际环境与神经质人格的交互项不显著(γ31=-0.46,t=-1.94,p=0.052),即班级人际环境的调节作用不显著,假设4 未得到验证。

在班级学习环境的调节模型中,班级学习环境与神经质人格的交互项显著(γ31=-0.76,t=-2.20,p=0.028),即班级学习环境的调节作用显著,其中交互项系数为负,表明班级学习环境可削弱神经质人格对中小学生抑郁的正向预测作用,假设5得到验证。

参照张兴慧等人(2019)的研究,采用简单斜率法分析班级学习环境在神经质人格与中小学生抑郁关系中的调节作用,以M±1SD为标准,将班级学习环境分为高低两组。在班级学习环境低分组和高分组,神经质人格对中小学生抑郁的预测系数分别为1.17 和0.81(ps<0.001),即积极班级学习环境下,神经质对抑郁的预测值下降,同样表明积极班级学习环境可削弱神经质人格对中小学生抑郁的正向预测作用,见图2。

图2 班级学习环境在神经质人格对中小学生抑郁预测中的调节作用

4 讨论

4.1 神经质人格对抑郁的预测作用

研究结果表明,神经质人格正向预测中小学生抑郁,与以往研究结果一致(黄雅梅 等, 2021)。本研究进一步证明神经质人格是个体抑郁的重要预测因子,这表明高神经质个体作为抑郁的易感人群,需要采取有效的干预措施来降低其罹患抑郁的风险。由于中小学生尚处于人格完善的关键阶段,家长及教育者应关注生活负性事件对中小学生的影响,及时予以指导、帮助其解决心理困扰,促进其生成更为健康的人格特征。

4.2 班级环境对抑郁的预测作用

研究结果表明,班级人际环境、班级学习环境均负向预测中小学生抑郁,与任志洪等人(2011)的研究结果较为一致。受西方研究的影响,研究者较多地关注家庭环境对青少年抑郁的影响,而较少考虑学校环境尤其是班级环境因素。事实上,相对西方学分制的分散教学制度,我国的班级授课制有更强的稳定性与连续性,因此班级环境对学生心理健康的影响可能更大。本研究发现,无论是班级人际环境还是班级学习环境均能够有效负向预测中小学生抑郁,凸显了班级环境作为相对稳定的微生态系统对中小学生抑郁的重要影响。人际关系与学业成绩作为青少年中小学阶段的两项重要发展任务,积极和谐的环境有利于其发展目标的实现,而充满冲突与竞争的人际与学习环境则会使其产生消极情绪,从而增加抑郁风险。这提示教育者应重视我国教学制度中的固定班集体在教育中的作用,应着重塑造积极和谐、具有情感温度的班级氛围,发挥良好班级环境对中小学生心理健康的促成作用。

4.3 班级环境在神经质人格与抑郁间的跨层调节作用

跨层分析发现,班级学习环境在神经质人格与中小学生抑郁间发挥跨层调节作用,具体表现为:随着班级学习环境的不断改善,神经质人格对学生抑郁的预测作用逐渐降低。这一结果在一定程度上验证了抑郁的素质-应激理论,即内部易感素质与外部不良环境的消极交互导致了抑郁的发生(Monroe & Simons, 1991)。高水平的神经质人格虽以较差的情绪稳定性为核心,且在相当程度上具有稳定性(Paulus et al., 2016b),但若过分强调神经质对个体的消极影响,便会落入“宿命论”的陷阱。可见,就我国中小学生而言,作为重要微生态系统的班级学习环境在其抑郁的发生过程中发挥重要作用。相对于较为稳定、难以改变的神经质人格而言,营造积极和谐的班级学习环境可能更为有效易行。

研究还发现,相较于班级人际环境,班级学习环境在神经质人格与抑郁间的调节效应更为显著。这可能与我国的教育制度有关:在高考或中考的应试压力下,中小学班级内部普遍存在较大的学习负担与竞争。而过度的竞争与学习负担使中小学生常处于巨大的学业压力之下,从而增加抑郁的风险(Cristóbal-Narváez et al., 2020)。此外,恶劣的不良学习竞争还可能导致班级内部学生间人际关系的破坏(Roseth et al., 2008),继而产生心理压力或消极情绪体验,从而提高患抑郁的几率。研究结果提示,在改善中小学生班级环境以降低抑郁风险的过程中,班级学习环境的优化也许更为重要。

5 结论

(1)中小学生抑郁存在显著的班级聚集效应;(2)神经质人格正向预测中小学生抑郁;(3)良好的班级人际环境、班级学习环境均负向预测中小学生抑郁;(4)班级学习环境在神经质人格与中小学生抑郁关系中发挥跨层调节作用,良好的班级学习环境削弱了神经质人格与中小学生抑郁间的正相关。