新农人短视频与受众主观幸福感:一个有调节的中介模型

付森会 晏 青

[提要]互联网多样化特征的组合引发群体分化,这为深入理解短视频平台的多样化效应提供了新的视角。论文引入群体断裂带理论,探讨新农人短视频与受众主观幸福感的生成机制。研究发现,在新农人短视频传播中,群体断裂带强度对受众社会认同感有负向影响,但是对生命意义感有正向影响。同时社会认同感与生命意义感均正向影响受众幸福感。而受众的短视频沉迷程度,会调节群体断裂带与受众生命意义感的关系。本研究的发现进一步完善了“三农”短视频的研究观点和思路,为“三农”传播研究提供了来自心理学的解释路径。

一、问题的提出

短视频平台的“涉农”视频与直播,为传统农业注入了新的发展理念、方式与动能,为促进农业高质量发展探索了一种可行路径。中国农业科学院2022年发布报告《短视频为新农人搭建平台 助推农业高质量发展》指出,短视频成为城乡居民不可或缺的“精神食粮”,也成为新农人助力乡村振兴的“新农具”。[1]

事实上,诸如抖音平台的“新农人计划”、拼多多“新农人养成行动计划”、今日头条“金稻穗计划”、快手“幸福乡村战略”等都是从流量获取、运作训练、变现引导等几个方面扶持“涉农”内容创作的项目,培训新兴农村电子商务经营主体,协助大批农业生产者完成向农商的转型。同时,带动一批“新农人”宣传有事迹、有想法、有温度的农村文明,并协助他们利用短视频和直播方式推介家乡特产。农人自媒体、短视频、直播代言等成为网络文化生态中的新景观,在这样的背景下,不少流量破亿的“涉农”视频创作团队异军突起,随之产生了“新农人”这一群体。所谓新农人,是指具备一定科学文化素质、熟悉现代农业生产,并具有一定经营管理能力的农村工作者,他们是以95后为主的“Z世代”。近年火爆短视频界的网红李子柒、华农兄弟、张同学等就是代表人物,他们以短视频、电商等方式,创作出区别于一般意义上的“三农”题材的视频作品。因此,本研究的新农人短视频,指的是新农人这一群体创作的农村题材的短视频作品。

新媒体在乡土社会中的意义和影响是国内新闻传播学者长期关注的议题,而理解中国的“乡土性”已经成为学术界重新理解“中国”的重要视角[2]。短视频对乡村最为直接的效果就是激活了乡村的可见性,农民利用短视频来拍摄乡村景象,农民自媒体在短视频的生产实践中,逐渐发展出专业化和系统化的生产与运营方式。[3]短视频也为流离于城市与乡村之间的农村青年提供了一个互动空间,通过观看与被观看,在传统的城乡二元对立关系中,农村青年寻找着主体性身份与认同,短视频建构了“新农人”形象,重新生成了承载乡村集体记忆的“地方”[4]。

短视频为城乡关系延展出了新的形态,是建立在新媒体赋权下的新的时空经验,“乡土性”可以通过短视频来表现,也由此拓展了“乡土性”的连接,但是这种技术工具并不能立刻解决城乡的分化问题[5]。正如有研究者指出的那样,短视频创造了城乡互动的“中间景观”,支撑其的是隐蔽且复杂的技术基础设施,嵌入在了多种复杂的关系网络中[6]。农民自媒体逐渐形成了专业化的短视频生产流程,但也难以摆脱短视频生产的商业逻辑,容易卷入到“数字异化”与“自我异化”中,成为流量时代的“网络劳工”[3]。即便短视频释放了农村主体与农村空间的可见性,但资本、技术、文化和用户消费偏好也会使短视频难以完整呈现中国乡村的现实状况[7]。诸如呈现“田园景观”的短视频,也并未展现真实的乡村景象,更多是一种基于田园想象而建构的“拟像”[8]。对于乡镇青年受众来说,短视频为他们提供了个体表达和情感满足的场所,但短视频也不能彻底解决乡镇青年面临的身份和认同焦虑,反而可能让他们陷入到“双重边缘化”的身份困境中,“像城里人,又不是城里人;是农村人,又不像农村人”[9]。总之,短视频提供了城乡互动的可能性,但在部分研究者看来,短视频在现实层面调节城乡关系仍然是有限的,而这种现实意义尚需更多的实证研究来揭示和考察。

综上可见,目前学术界主要从乡村经济、乡土文化、城乡关系等方面进行研究。但是少有从心理感知视角来探索新农人短视频,而传播学研究多以理性选择的角度来研究媒介使用,比如主要采用“使用与满足”理论,将媒介选择描述为一种功能行为,但在短视频使用情境中,这种理性选择的分析视角无法解释新农人短视频使用的诸多行为。同时,当前国内外有关社交媒体使用与主观幸福感关系的研究结论并不统一。有学者认为二者之间存在正相关[10],另有学者认为媒介使用强度与用户主观幸福感呈现负相关[11],还有研究表明媒介使用强度与主观幸福感无关[12]。鉴于以往文献中媒介使用对幸福感的研究并不充分且互相矛盾,需要引入过程变量来加深我们对媒介使用与幸福感之间关系的理论认知。

本文从心理感知这一视角探索观看新农人短视频对受众幸福感的影响。一般来说,人的行为态度是由其思想或心理感知支配的。感知(perception)是指个体选择组织并解释感觉信息的过程,是个体对客观事物和身体状态整体的反映。感知是人们认识客观世界的第一步,只有通过感知,才有可能逐步认识不依赖于他而存在的客观世界。受众对新农人短视频内容的心理感知可以体现在很多方面,其中包括社会认同感和生命意义感。本文选用这两个变量,主要是从研究背景和变量本身的概念内涵出发,考察受众的心理感知在个体及群体两个层面的突出作用:在个体层面,新农人短视频带给受众生命意义感的感知最为突出;在群体层面,新农人短视频带给受众社会认同感的感知最为突出。因此,本文从新农人短视频中的群体断裂带入手,关注短视频社区的群体圈层之间的同质性、差异性对受众的心理幸福感的影响,以社会认同感和生命意义感为心理感知中介,探索其对幸福感的影响,从而拓展短视频的研究视角,探索有助于提升受众幸福感的可行路径。

二、研究假设

(一)短视频受众群体分化:群体断裂带、社会认同感与意义感

由于互联网的开放性、多样性及其可供性,人们基于各自兴趣爱好、价值取向而形成不同的圈层群体,社交平台的部落化、趣缘化的群体聚集成为普遍现象,“人以圈居”逐渐发展成为如今人们媒介化生存的状态与交流交往方式。由于短视频传播主体的广泛性,覆盖了社会的不同地域、收入、教育阶层的人群,并呈现受众群体分化的现象。一些短视频平台上的社交场域内不同主体通过“出圈”式表达,突破原有社会阶层边界,如B站让青少年亚文化走出原本的小众圈层。甚至一些短视频UP主的粉丝在追星的过程中发生极端行为,追星不再是单纯的喜欢,而是呈现异化的现象。可以说,短视频社区汇集各种价值观念,容纳不同用户群体。根据不同的驱动机制,这些群体可以分为:社群驱动的网络群体(如QQ群、朋友圈、主题贴吧等),事件驱动的网络群体(如群体性事件中形成的不同的利益群体或话语群体),趣味驱动的网络群体(如互联网语境下人们基于共同的旨趣而聚合形成的群体形态),文化/亚文化驱动的网络群体(如游戏迷、粉丝群体以及各种形式的亚文化群体)等,不同群体在特点、形态、结构、分布状态存在差异。

鉴于短视频用户的圈层化,甚至群体分化或极化现象的普遍存在,观看新农人短视频的受众同样有不同阶层、教育水平以及不同价值观和兴趣爱好等子群体的分化,本文将运用“群体断裂带”(group faultlines)这一理论来分析短视频社区情境中的受众群体多样性现象。此概念虽起源于西方,就像人际吸引、社会认同等概念一样,但目前已有研究证明群体断裂带效应同样适用于中国情境。[13]同时,由于互联网的多样化特征的组合而引发不同用户群体的聚集、群体分化,这为深入理解短视频平台的多样化效应提供了新的视角,因此本研究将其视为重要变量,探索受众群体断裂带对受众幸福感的影响机制。所谓群体断裂带,是根据某一群体组成的一个或更多的相似特点,把群体分割为几个子群的一个假想的分割线。随着子群体边界变得模糊,断裂带被削弱。[14]因此,群体断裂带程度越高,则表示子群体的分割线越清晰;反之,群体断裂带程度越低,则表示子群体的分割线越模糊。

因此,本文认为群体断裂带对幸福感的影响具有正向效应,也可能产生负面影响。具体来说,受众群体断裂带能够增加受众的生命意义感(sense of life meaning)的感知,但也将削弱受众的社会认同感(sense of social identification)。一方面,受众群体断裂带的程度越高,则意味着群体分化为更多的子群体,受众可以获得更加丰富的信息,多样化思维激活,进而开拓视野,获得更多的生命意义的感知。[15]生命意义感是对生命的最主要感受,而获得并保持生命意义感是人的基本动力之一。生命意义感是自己的生命有某种目标、意义和价值的感觉,是个人主动寻求意义并发现的对生命有多大意义的感觉程度[16],包括意义存在(presence of meaning)与意义性追寻(search for meaning)。在此,意义存在是指个人能够相信自己的生活方式是重要的、有目的的和有意义的;意义追寻指一个人努力去领悟自我生命的含义与目的的能力、强度及其活动性等[17]。就实质上而言,生命意义感属于主观感受。[18]

另一方面,在短视频受众群体断裂带强度较低的情境中,子群体的边界模糊,则有利于受众子群体间顺畅沟通,提升吸引力、说服力、顺从、信任和喜好程度,进一步地互动使得受众获得更多的社会认同感。受众在互相质疑、回应、沟通和共享资讯的过程中,心理安全感至关重要,因交流顺畅增加积极情绪,进而增加社会认同。[19]短视频情境中的受众是一种准互动关系的模式,受众之间可以通过互动进行连接,并存在或未来存在发展关系的可能性。群体断裂带程度影响了群体之间的信息交流与知识共享,由社群成员之间良好关系所产生的集体认同感也可以推动知识与讯息的自由流转。反之,受众群体断裂带程度较高的情境下,子群体分割明显,受众间互动受到限制,进一步削弱了受众的社会认同感。基于此,本研究提出以下假设:

假设1:短视频受众群体断裂带强度既提升受众生命意义感的感知,又降低受众的社会认同感。

假设1a:在短视频社区中,受众群体断裂带强度负向影响受众社会认同感。

假设1b:在短视频社区中,受众群体断裂带强度正向影响受众生命意义感。

(二)短视频社区的社会认同感、意义感和幸福感

当群体成员中有一个或多个成员共用一些特性时,他们倾向于基于这种特性聚集到一起,形成不同的互联网群体[20]。群体内部趋同性强,群体间则表现出明显的差异。例如,成长于移动互联时代的“Z世代”在短视频观看习惯上,与其他世代人群有所不同。看见好的视频,他们不会“偷乐”独享,而倾向互动、交流、表达、分享。这种交流实际上是参与意识的表达,是需要不同文化的交流和碰撞。作为数字原住民,他们有更高的媒介素养,从精神内在获得自由和快乐,希望回归生活本身,喜爱那些能够给他们创造意义的产品或内容。但是生活的压力又让他们在购买、存在和拥有中寻求一种自我和解。这种媒介消费的内在需求催生了很多精神消费,以达成自我和解,完成自我认同和社会认同[21]。

随着新农人创作的视频日益丰富多样,它们有更多机会进入流量池。以抖音为代表的短视频平台让制作者、观看者建立了更为主动、正向的自我观念,从而有效增强了观者幸福感。比如“张同学”的短视频正是创作者与观看者之间的情感互动。他的作品本土而单纯,从简单而又怀旧的真实,唤醒了乡愁乡情,调动受众对现实农村生存状态的记忆和理解。他的作品拍摄并不刻意考究构图与深厚意蕴,却可以通过“原汁原味”缩短作品与公众的距离,有些人寻回了儿时记忆,也有些人认识了乡村苦乐。新农人短视频聚焦于农村社会,以生活化的叙事方式,使受众在屏幕中找寻过往的“自我”,不自觉地卷入回忆中,去品尝乡村的美食、体验丰收的喜悦、享受团聚的乐趣。这些“田园想象”对那些身处城市化、消费主义盛行的“都市丽人”而言是一种话语召唤。对乡情的怀旧之情的反刍与回味使之更有生命意义感和幸福感[22]。总之,短视频内容让受众通过感受生命意义和社会认同,进一步增强幸福感。基于此,本研究提出以下假设:

假设2:在短视频社区中,受众社会认同感和生命意义感均正向影响受众幸福感。

假设2a:在短视频社区中,受众社会认同感正向影响受众幸福感。

假设2b:在短视频社区中,受众生命意义感正向影响受众幸福感。

(三)短视频沉迷对群体断裂带与受众幸福感关系的调节作用

社交媒介使用有助于增强用户的幸福感,从而减少消沉情感。通过对全国大学生样本的调查研究表明,普通大学生对社交媒介的应用程度与其个人主体幸福正相关,同样也提高了网络自我展示的积极程度,进而提高了友谊品质。[23]但是有学者也揭示了其中的复杂性。比如,Baek等人认为,在社交网络上的朋友数量和个人孤独感负相关[24]。相对于真实世界的社交生活,社交媒介使用程度并没有直接与个人的主体幸福产生关系。[25]还有一些研究表明社交媒介的应用会削弱个人的主观幸福,当人们在社交媒介上浪费了过多的娱乐时光而忽略现实生活后,对生活的满意度感知下降。[26]有报告提出,中国用户对互联网直播平台的应用和主观幸福感成正相关,而这个结果也受到了人们对互联网直播平台应用动机的中介作用。[27]

用户对短视频的不同的沉迷状态可能会影响受众对生命意义感知。网络沉迷(internet wallow)是指人们过度使用网络,并且自己难以控制上网的欲望,一般根据是否长期过度进行内容消费来判定。网络过度使用和网络使用时间过长会增加受众抑郁、焦虑的风险[28],造成信息过载,人们接收过多信息量时会产生认知障碍或者决策障碍,其结果是消息降维(degradation),表现为噪声化、平庸化(banalization)两种形式。[29]研究表明,沉迷程度低的受众,能引发积极情感,感知生命意义感的中介作用会增强。[30]沉迷高程度的受众,更可能全身心地投入其中获得快乐并渴望持续获得快乐体验,而感知生命意义感的中介作用会减弱。在沉迷状态下,过度观看短视频带来的是信息平庸化和噪声化,许多抖音用户吐槽的“刷抖音时很开心”“根本停不下来”,“可刷完后又感觉空虚”“很沮丧”“而且更自卑了”说的就是这个现象。基于此,本研究提出以下假设:

假设3:短视频沉迷程度在受众群体断裂带与生命意义感的关系中起调节作用。

假设3a:受众短视频沉迷程度越低,受众群体断裂带对生命意义感的影响越强。

假设3b:受众短视频沉迷程度越高,受众群体断裂带对生命意义感的影响越弱。

根据以上理论逻辑及假设,得出以下理论框架图:

三、研究设计

(一)调查设计与数据收集

本文的研究对象是观看过新农人短视频的受众。调研数据通过问卷星制作问卷,首先通过“您是否有在抖音、快手、小红书、哔哩哔哩等平台中浏览新农人短视频的经历?”这一问题对用户进行筛选,以获取有观看新农人短视频经验的活跃用户,进一步通过微信转发问卷链接的方式邀请用户进行填写,同时鼓励被访者帮忙转发给自己熟悉的喜欢观看新农人短视频的朋友,以这种“滚雪球抽样”的方式进一步扩大用户群。为了提高调查的受访率和质量,研究者为接受本次调查的用户提供了一份精美的礼物作为回报。数据采集时期为从2022年3月1日至3月21日,共采集652份答卷,其中有6份答卷因在最后一问项“是否认真填写”中填写“无”、12份问卷填写时间过短(短于2分钟)而被剔除,所以有效的答卷总量为634份。样本数据显示,使用短视频的样本(N=634)中,在使用新农人短视频的目的方面,10.52%主要用于获取知识信息,30.76%用于社交沟通,52.35%用于休闲娱乐,6.37%用于购物。在使用短视频时长方面,4.12%每天1小时以下,35.43%每天1-3小时,48.35%每天3-6小时,12.10%每天6小时以上。中国互联网络信息中心推出的《2014年中国社交类应用用户行为研究报告》指出覆盖率占43.69%的社交类互联网应用的消费者呈现“年轻化、高学历”的趋势①。本调查中,82%的被调查者年龄在30岁以下(N=634,SD=1.20),在短视频使用经验中,1-2年的占37%,2-3年的比例占49%,3年以上的比例占14%,一年以下者无;学历上59%的被调查人员学位在本科及之上(N=634,SD=1.06)。男女比例基本平衡,男性与女性用户的比率依次为49%和51%。所以,本研究的数据特征可以体现短视频应用的总体特点。

(二)变量测量

本文在梳理国内外相关文献基础上,借鉴文献中成熟量表来测量主要变量,指标均采用李克特七点度量法,由“1=强烈不赞同”到“7=强烈赞同”。

1.因变量

受众幸福感。基于本研究涉及的新农人短视频背景与现实需要,受众幸福感测量采用Schimmack提出的主观幸福感中的积极情感、生活满意度作为本研究幸福感的两个子维度[31],并结合Huta 和Ryan的研究,将升华体验作为幸福感的第三个子维度[32],构建本研究幸福感的三个维度:积极情感、生活满意度与升华体验,共9个题项。积极情感是指令人快乐的情感或心态;生活满意度则是指个人根据自身标准而对自我品质的主观评判;升华体验是指涉及启发、敬畏和超然的更高层次的幸福体验。典型题项如“这些短视频使我心生敬畏”等。

2.自变量

受众群体断裂带。受众群体断裂带强度指受众感知所在短视频社区群体之间可被分化为不同子群体可能性的高低。鉴于群体成员在性别、年龄、居住地、教育程度、兴趣、偏好、态度等特征上的相似,使得整个群体很可能形成多个子群体。本文将从受众感知的视角出发,参考Jehn等人编写的7个题项量表[33],使用的感知群体断裂带测量受众对短视频社区群体断裂带强度的感知,感知可分辨的子群体越分明,则表示群体断裂带的强度越高,相反,则群体断裂带强度越低。典型题项如“群体能够根据居住地清晰地分成若干子群体”等。

3.中介变量

社会认同感。社会认同感指的是目标受众把自身作为短视频社区中某一个圈子成员的感觉意识[34](P.21)。通过Herman等人的6个题项测量受众的社会认同感[35],典型题项如“我愿意为维护在社交媒介中所呈现的好形象而奋斗”等。

生命意义感。生命意义感指的是个人主动寻求意义并发现的对生命有多大意义的感觉程度,包括意义存在与意义性追寻。采用Beatson等人编写的9个题项测量生命意义感[19],中文版由刘思斯和甘怡群修改的量表[36]。典型题项如“我觉得我的生命富有意义”等。

4.调节变量

短视频沉迷。短视频沉迷指的是长期过度使用短视频。通过Klapp的3个题项测量短视频沉迷[37],典型题项如“我经常有短视频刷到停不下来的情况”等。

(三)信度和效度检验

本文利用SPSS26.0对变量测量的可靠性进行检验。结果显示:受众群体断裂带、生命意义感、社会认同感、受众幸福感、短视频沉迷的信度分别为0.856、0.813、0.785、0.902 和 0.834,均高于0.7的标准值,说明各变量测量均具有较高信度。本文中受众群体断裂带、生命意义感、社会认同感、受众幸福感、短视频沉迷的测量均借鉴已有成熟量表,且根据研究内容及研究情境进行修改,可以确保变量测量的内容效度。因此,本文实证研究中各变量测量均具有较高信度和效度,可以进行假设检验。

在没有随机分配的状况下,本研究进行的在线调查或许会提高系统中个体差异的可能性,会干扰结果。因此,本调查涉及一些一般的主要控制因素,衡量了用户在社交网络中的特性,如年龄、性别、教育程度、职业以及收入等。另外,短视频的使用经验也被列入考虑范畴。但由于问卷调查法是一个自我报告法,或许会产生共同研究方法的误差问题,或许会负面影响研究结论的准确性。为了克服这些局限性问题,本研究使用哈曼单因子法检验五个概念性的关键变量:受众群体断裂带、生命意义感、社会认同感、受众幸福感、短视频沉迷。结果表明,其中由一个因素所解释的最大方差约为31.46%,说明共同方法偏差的影响并不明显。因此不存在由某个单独的因素解释所有方差的问题。

四、实证检验

本研究所涉及的描述性数据分析、回归分析均通过SPSS26.0软件以及配套插件PROCESS对数据进行了解析。

(一)回归分析

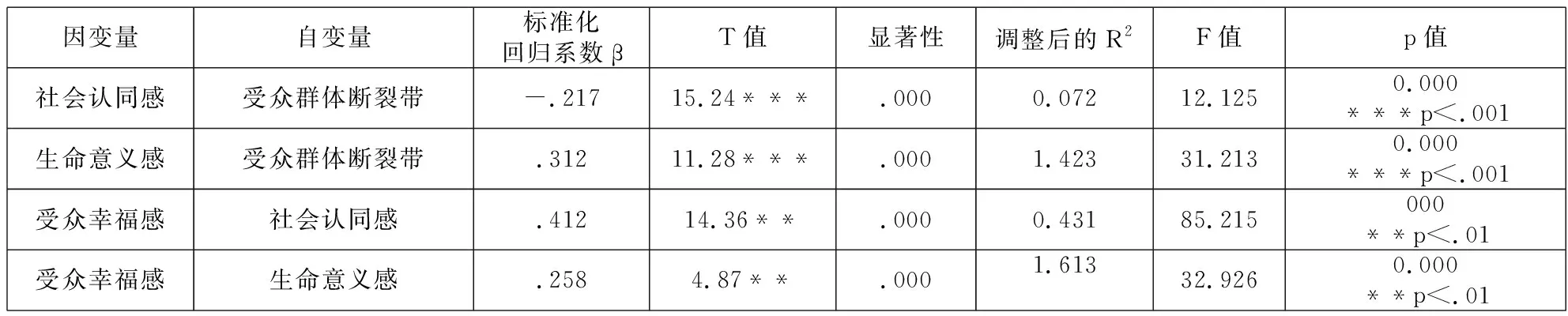

表1回归分析结果表明:受众群体断裂带强度对社会认同感有负向影响;受众群体断裂带强度对生命意义感有正向影响;社会认同感对受众幸福感有正向影响;生命意义感对受众幸福感有正向影响。

表1 回归分析

具体而言,(1)在以“社会认同感”为因变量的回归分析中,“受众群体断裂带”可以解释“社会认同感”54%的变异量。回归系数为-0.217,p<.001,发挥显著作用,即受众群体断裂带与社会认同感负相关,假设1a成立。(2)在以“生命意义感”为因变量的回归分析中,“受众群体断裂带”可以解释“生命意义感”21%的变异量。回归系数为0.312,p<.001,发挥显著作用,即受众群体断裂带与生命意义感正相关,假设1b成立。(3)在以“受众幸福感“为因变量的回归分析中,“社会认同感”可以解释“受众幸福感”59%的变异量。回归系数为0.412,p<.01,发挥显著作用,即社会认同感与受众幸福感正相关,假设2a成立。(4)在以“受众幸福感”为因变量的回归分析中,“生命意义感”可以解释“受众幸福感”19%的变异量。回归系数为0.258,p<.001,发挥显著作用,即生命意义感与受众幸福感正相关,假设2b成立。

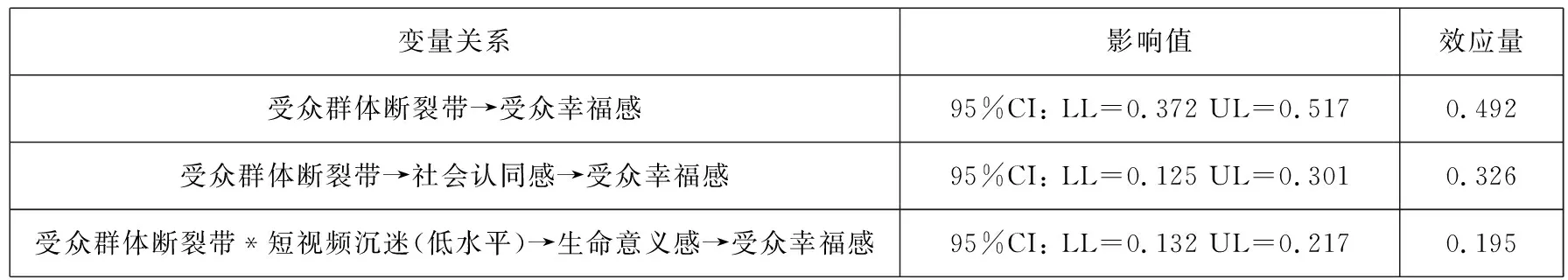

(二)社会认同感与生命意义感的中介作用检验

本研究采用Boostrap检验受众社会认同感和生命意义感的中介模型,重复抽取5000样本,95%的置信区间,具体采用Model4检验“社会认同感”的中介模型,用Model7检验“生命意义感”这一有调节的中介模型。表2结果证实社会认同感在研究模型中发挥完全中介作用,生命意义感则是需要短视频沉迷程度调节的中介。

表2 研究模型的中介分析

(三)短视频沉迷的调节作用检验

在以“生命意义感”为因变量的回归分析中,“受众群体断裂带”和“短视频沉迷”可以解释“生命意义感”38%的变异量。“受众群体断裂带”回归系数为0.324,p<.001,“短视频沉迷”回归系数为-0.245,p<.001,均发挥显著作用,即受众短视频沉迷对受众群体断裂带与生命意义感的关系发挥调节作用,当受众短视频沉迷越低时,受众群体断裂带对生命意义感知的影响越高,假设3a成立;当受众短视频沉迷越高时,受众群体断裂带对受众生命意义感的影响不显著,假设3b成立(见表3)。

表3 短视频沉迷的调节作用分析

五、结论与讨论

随着智能设备、宽带技术、传感技术等基础设施的搭建,当代互联网使用的“永久在线和永久连接”(POPC)生活方式日益盛行[38],理解在线内容和交流对幸福感的影响变得越来越紧迫。移动设备不仅让我们可以随时随地上网,还强化了媒介在日常生活中的存在感以及对幸福感的感知,然而POPC的生活方式是如何影响心理幸福感,其内在机制仍不明朗。[39](P.349)本研究试图对这种机制提供来自短视频观看角度的解释。本文从群体断裂带视角,探讨短视频受众幸福感的生成机制。通过问卷调查与分析,结果发现在新农人短视频传播中,群体断裂带对受众的社会认同感有负向影响,但是对生命意义感有正向影响,同时社会认同感与生命意义感均正向影响受众幸福感。受众的短视频沉迷程度,会调节群体断裂带与受众生命意义感的关系。

首先,短视频社区情境中,受众群体断裂带是受众幸福感的重要影响因素。短视频平台中受众群体的断裂带会影响受众的幸福感受。一方面,短视频应用的使用带来快乐与享受。短视频APP随时打开、随时在线、即时上手的使用惯性与幸福的连接机制产生了影响,因为用户可以随时满足需求,通过媒介享乐、自我肯定或社会支持来管理情绪。都秉承着“记录真实”“传递美好”“每个人都值得被关注”等宗旨,使每一位普通用户都能分享到社会进步所带来的独特快乐。另一方面,群体断裂带程度较低的情境下,受众因为对新农人制作的视频有共同的偏好聚在一起,共同性观看、点赞、发弹幕,更有“在一起”的归属感和认同感。这种相对优质的在线关系对个体的幸福观有积极影响,社交媒体和所提供的社会支持包括增加情感支持、自我表露、减少社交焦虑及获得归属感。[40]尤其受众对新农人短视频内容产生一种愉快的情感反应,从而与主观幸福感的积极影响因素呈现强相关性。

其次,尽管在短视频中的即时记录和分享是一种基于技术的自我叙事,但它有利于意义的感知和生产。有学者指出,意义的形成或建构是“人们调整或重新评价一个事件或一系列事件的积极过程”[41](P.609),而这个概念的先决条件是“理解我现在的行为……需要对我的生活有叙事性认知,即我一定是这个世界的主人公的这种感觉”[42](P.48)。尤其新农人视频满足了城市居民的乡土情怀,使得压抑的农村文化需求有了释放的平台。短视频的形式适合当下的碎片化生活状态,城市不断充斥着“内卷”“躺平”等焦虑和压力,而乡村生活短视频中悠闲、平和,却不乏活泼积极的生活,成了年轻人的情绪闸口和对“柴米油盐”的乌托邦式想象。同时,农村图景能够唤起苦乐参半的“童年回忆”,新农人生活成了人们打开短视频进行观摩的一场“虚拟生活”体验。

第三,受众的短视频沉迷程度能调节群体断裂带与受众生命意义感的关系。大量文献综述表明,网络上瘾者占总人口的0.3%-10.6%,而过度使用行为在年轻人中最为常见[43]。实际上,在沉迷程度较低及不沉迷的情况下才可能感受更多的生命意义。短视频平台中的内容种类繁多,点赞、评论和分享的功能将兴趣和价值观相似的用户联系在一起,构建了更为丰富的社交关系网络。但是当受众过度沉迷于内容消费时,其社交行为会过分异化,导致现实中的人际关系被破坏。[44]也就是说,当受众过度沉迷于内容消费时,不管是何种短视频内容类型都可能不会促进受众的关系需要满足。因此,在受众基本不沉迷于内容消费的情况下,短视频中的丰富内容才能帮助受众脱离空间的限制,融入更大的社交网络,感受更多的生命意义,从而获得更多的幸福体验。这些发现符合媒介使用与幸福感之间的相互依存关系模式,一方面症候性的媒介使用行为或网络沉迷可以被理解为一种应对压力、个人缺陷和幸福感受损的功能性障碍;另一方面网络沉迷被视为影响幸福感的不利因素,并与生活中的各种负面情况、人际功能较弱等出现有关。网络沉迷加剧了网络使用享受的诱惑对自我的控制,而这种使用行为与用户的责任和长期目标相左。[45](P.223-236)

综上所述,本文是从主观幸福感角度切入新农人视频的观看研究,在目前已有的乡村经济(比如直播带货)、乡土文化、城乡关系等研究领域之外,探索了观看过程中主观幸福感的生成机制。本研究的发现进一步完善了“三农”短视频的研究思路和格局,同时为乡村振兴的媒介路径提供来自心理视域的启示。不过,本研究的不足之处在于使用的是横截面统计,未来可以针对每一个短视频社群成员在各个时点展开研究,并利用对各个阶段的数据的统计分析探讨群体断裂带与受众幸福感之间的变化,以及与其他变量间的关系。另外,研究人员还可尝试采用比较细分的短视频平台、不同文化语境下的用户认知差异性等,探索新农人短视频观看中的幸福感机制。

注释:

①参见:中国互联网络信息中心《2014年中国社交类应用用户行为研究报告》,http://www.cnnic.cn/n4/2022/0401/c85-5599.html,2014年8月22日。