海昏侯刘贺墓出土金器表面文字研究

杨新忠,计鹏飞

引言

位于江西省南昌市新建区大塘坪乡观西村的西汉海昏侯刘贺墓,是中国目前发现的面积最大、保存最好、格局最完整、内涵最丰富的汉代列侯等级墓葬。自 2011 年被发掘以来,海昏侯刘贺墓已出土 1 万余件(套)珍贵文物,其中最引人注目的是出土了大量金器,包括金饼、马蹄金、麟趾金、金板等。这些出土金器中除了金板表面未见文字,金饼、马蹄金、麟趾金表面都有文字,其中金饼表面文字最多。这些文字对研究中国汉代的政治、经济、文化、艺术都具有重要意义,尤其可以为研究汉字字体的发展演变和使用情况提供有力佐证。在本文中,笔者主要针对出土金器表面文字进行研究,探析金器表面文字的呈现工艺与字体类型、内容信息与含义用法、作者身份与绘写风格,揭秘其背后所蕴藏的巨大信息,以此抛砖引玉,供后人研究之用。

一、金器表面文字的呈现工艺与字体类型

经微痕观察发现,海昏侯刘贺墓出土金器表面文字的呈现工艺,大致分为戳记、刻划、铸字、錾刻和墨书五种。戳记,指事先做好一定文字形状的金属印章或模具,再利用黄金质软的特点,使用锤等工具进行敲打,使印文印在金器表面。戳记实际上是封泥的一种演变。晚商至魏晋为“封泥时期”,汉代开始进入“朱印时期”,封泥与朱印既指印章所需的成印介质,又代表不同印纹的使用方式与结果[1]。因此,海昏侯刘贺墓出土的金器不仅是印章所需的一种成印介质,还是印章的一种使用方式与结果。刻划,指使用尖锐的工具,直接在金器表面刮写出需要的文字。铸字,指在金器铸范上做好字模,连同金器一并铸造出来的文字。錾刻,指用錾刀工具在金器表面錾出文字。墨书,指用毛笔蘸墨汁,直接在金器表面上书写文字。经统计,海昏侯刘贺墓出土的187 枚金器中,有 62 枚带有戳记文字,主要集中于金饼表面;有 139 枚带有刻划文字,主要出现在金饼表面,也有少量出现在马蹄金和麟趾金表面;有 6 枚带有錾刻文字,主要集中在麟趾金表面,另有一枚金饼表面也出现了錾刻文字;有 5 枚带有墨书文字,全部出现在金饼表面。至于有多少枚金器表面带有铸字文字,则颇具争议。有的学者认为马蹄金表面文字是铸造的,有的学者则认为是錾刻的,并指出一定的判断依据。比如,杨小林等[2]指出:“除无字的小马蹄金和麟趾金底部为平面外,其他有字马蹄金底部,中心低、外围高,呈浅凹面。文字的高度与底部边缘高度基本在一个水平面,铭文的周边有明显的戗錾痕迹。”

(一)楷书化的篆书或隶书

海昏侯刘贺墓出土金器表面文字的呈现工艺并不相同,这使得文字字体呈现出不同风格,其中有一类极为惊艳的字体风格形似楷书字体,这类字体风格实际上是楷书化的篆书或隶书。因为使用尖锐的工具直接在金器表面刻划,或用錾刀在金器表面錾刻出带有弯曲变化的篆书或隶书的笔画结构是不容易做到的,所以无论是刻划还是錾刻,都对篆书或隶书的笔画结构进行了极简处理,化曲为直、以方代圆、去繁就简、随性自由,以识别为目的,使篆书或隶书的固有面目模糊,进而出现形似楷书的字体风格。比如,有一枚金饼表面的文字就是随意刻划和錾刻的楷书化字体,金饼右边边缘用錾刀在表面直接錾刻出“去六未下十二未”的文字,金饼中央用尖锐的工具直接刻出文字“弓”“下八”“三下”“九”等文字(见图1)。再比如,另一块出土金饼表面文字“租重二未”的风格也极似今人随手刻划的楷字(见图2)。金饼表面文字的形态是用锋利尖锐的工具在金属材质上直接刻制而成的,省略了篆书或隶书许多典雅规范的笔画结构特征,所以显得随性潦草、粗糙单薄,篆书或隶书的特征被刀或锐器刻得面目全非(见表1)。这种随性潦草的简化刻写,说明随着汉代社会的进步,信息和文化的交流已使篆书和隶书不敷日常应用,需要一种更为规范简便的字体来为政治和经济服务,于是出现了楷书的萌芽。其实,海昏侯刘贺墓出土金器表面文字具有楷书化风格并不稀奇,正、草之变一直是书体演变的诱因,而隶书的简化则是楷书胚胎的母体。两汉文化艺术的发达,促使汉字书法繁荣,专职书法家与民间书手在不同领域进行着同样的汉字进化实践与艺术创造实践。从 1973 年湖南长沙马王堆三号汉墓出土的《战国纵横家书》帛书残片中就可以看出,早在西汉,“文”“信”等字已出现楷书笔法端倪。近年来出土的大量东汉简牍中,楷书笔法呈扩散形势更是屡见不鲜,其为楷书权舆殆可无疑[3]。由此可见,海昏侯刘贺墓出土金器表面文字的楷书化字体风格,绝不是一种孤立或偶然现象。

图1 海昏侯刘贺墓出土金饼表面刻划和錾刻的楷书化文字

图2 海昏侯刘贺墓出土金饼表面刻划的楷书化文字

表1 海昏侯刘贺墓出土金饼表面錾刻和刻划的文字

(二)标准化的篆书和隶书

海昏侯刘贺墓出土金器表面文字,有一部分采用了汉代标准化的篆书和隶书字体,大多出现在金饼表面,其呈现工艺为戳记、刻划和墨书三种。戳记文字采用标准化的篆书和隶书字体,字形端正、笔画规范。篆书和隶书字体特征明显,可辨识的有“由(或甲)、市、士、贝、左、呈、重、巨、周、长、陶、王”等戳记文字,其中阳字戳记 12 枚,阴字戳记 4 枚。这些戳记文字是用硬质材料做成的字模,再通过重力敲印上去的。刻划文字虽然也是标准化的篆书和隶书字体,但相较于戳记文字,要草率得多,字形随性、笔画自由、大小不均、有失严谨,显现出手工刻划的痕迹与特点。但仔细甄别就会发现,刻划文字依然具有篆书和隶书字体的笔画结构与特征。能辨识的有“五、禾、杨、郭、父、坙、十、甲、衣、巨、去、五”等文字。墨书文字采用标准化的隶书字体,字形端正规范,显现出传统书法的功力。汉代隶书的特征十分明显,可辨识的有“南海海□□臣贺所□元康□□□□□□□,□□□□□臣贺□□元□□□酎黄□□□,□海□昏侯□□□奉元康□□□酎黄金一斤”等文字[4]。无论是戳记文字、刻划文字还是墨书文字,它们不仅从侧面印证了篆书和隶书作为汉代常用字体的正统地位,而且向今人展示了汉代写字、用字的真实

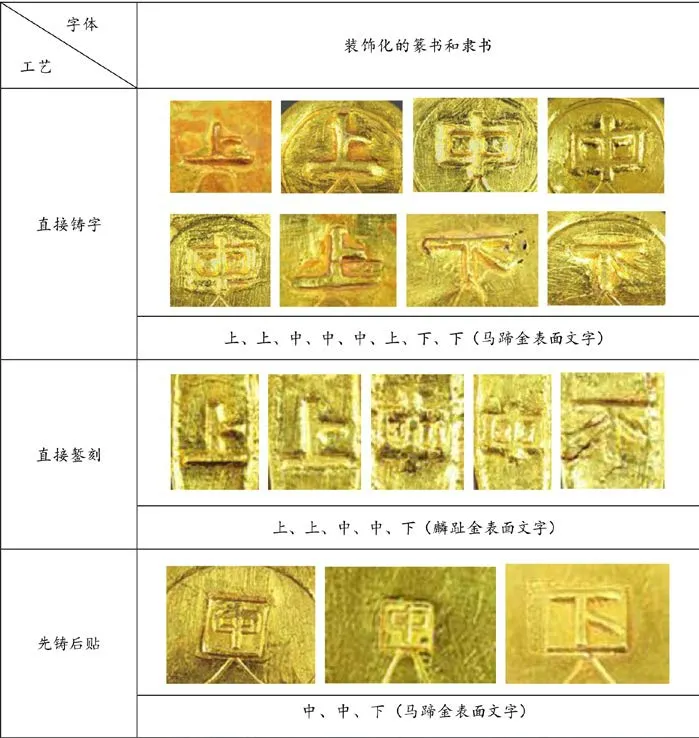

面貌。(三)装饰化的篆书和隶书

装饰化的篆书和隶书也是海昏侯刘贺墓出土金器表面较为多见的字体类型,有上、中、下三类,主要出现在马蹄金和麟趾金的表面(见表2)。通过近距离仔细观察鉴别可知,装饰化的篆书和隶书字体风格所呈现出的工艺为铸造和錾刻,即文字是通过铸字模范铸造或錾刻工具雕刻敲打出来的。当然,也有一些是将铸造完成的字借助焊药焊接上去的,称为“贴字”。马蹄金表面的上、中、下文字为铸字和先铸后贴字,麟趾金表面的上、中、下文字为錾刻字。由于铸造或錾刻工艺、工具的特殊性,金器表面的篆书和隶书字体表现出很强的装饰性,笔画硬直粗壮、方折有力,舍去了篆书和隶书丰富的曲线和细节特点,进而趋向现代黑体美术字。这应该是制作金器文字的工匠有意而为之,考虑到铸造字或錾刻字的方便性和黄金材质的韧性,太细、太曲或细节过多的规范篆书和隶书字体不易铸造或錾刻,效果也不理想。因此,出现了形似现代黑体美术字的装饰化篆书和隶书字体。由此可知,这类装饰化的篆书和隶书字体是基于工艺和材质的因素,再加上制作者大胆的创新而产生的。文字不仅具有叙事、记忆的符号功能,在视觉传达中还承担着给人带来更好视觉体验和更强视觉冲击力的责任[5]。

表2 海昏侯刘贺墓出土马蹄金和麟趾金表面的铸字、錾刻字和先铸后贴字

类似这种受制作工艺与材质的影响,出现装饰化的篆书和隶书字体风格,在汉代及之后的其他器物上也屡见不鲜。比如,1912 年蒙古国诺彦乌拉山谷发现的公元 1 世纪前后的一处汉代匈奴高级贵族墓葬中出土的纺织品上有“新、神、靈、廣、成”等文字样,其字体风格就是装饰化的篆书和隶书字体,酷似现代黑体美术字。再比如,1995 年在新疆民丰县尼雅遗址的一座高规格汉代古墓中出土的带有“五星出东方利中国”字样的织锦,其字体风格也很像现代黑体美术字(见图3)。由此不难看出,纺织品上的古代黑体美术字受纺织品的经纬线走向和纺织工艺的影响而形成。装饰化的篆书和隶书字体风格在汉代墓室题铭、铜镜铭文、砖瓦文、印章封泥等器物上也不少见。比如,东汉王得元墓室题铭的铭文“永元十二年四月八日王得元室宅”,就是典型的装饰化的篆书和隶书字体,极似现代黑体美术字。但仔细观察发现,其仍是篆书和隶书的笔画结构,只是铭文制作工匠为顺应石材质地和雕刻工具的特性,将篆书和隶书的曲圆型线条简化处理成方折型的直线,以便于雕刻。这使我们不得不佩服工匠的大胆创造力和审美表现力,就算在等级制度森严、官方和民间用字规定严格的时代背景下,也抑制不住工匠们奇思妙想的艺术表现欲。这也说明了自古及今,艺术创作者总会把自己的主观感情熔铸在客观形态的物质形式中[6]。

图3 尼雅遗址的一座高规格汉代古墓中出土有的带有“五星出东方利中国”字样的织锦

二、金器表面文字的内容信息与含义用法

海昏侯刘贺墓出土金器表面文字的内容大致有七类:第一类是“重、坙、未”等表示质量的字。“坙”通“轻”、“未”通“铢”(銖)。表示质量字的前面加数字,表示金器的重量程度,如“二未”“六未”等。第二类是“一、二、三、四、五、六、七、八、九、十”等表示数量的字。表示数量的字一般不单独使用,其前或其后必须加表示等级次序或重量单位的字,这样才能描述具体的意思。第三类是“甲、上、中、下”等表示等级次序的字。表示等级次序的字的后面加数字表示金器的等级或重量级别,如“上一”“上二”“下三”“上三”“上四”“下五”“中甲”等。第四类是“侯、君、臣、父”等表示封号或敬称的字。前面加姓氏的字,表示尊称,如“淮君”。第五类是“郭、陈、王、周、常、徐、齐、杨、张”等表示姓氏的字,这一类字数量最多。表示姓氏的字的后面一般加表示等级、数字或用途的字,如“郭四百五十坙六”“郭去半两坙十未”“郭重四”“郭下五”“眭下三”等。第六类是“大吉”“大利”等表示祝福的字。第七类是“租、市、去、德”等表示用途和归属的字。“租”意为租税,指旧时田赋和各种税款的总称;“市”又称“司市”,是官名;“去”为收藏之意;“德”通“得”,指获得、得到。表示用途的字前面大多加表示姓氏的字,后面加表示数量的字。如“租重”“王德”“郭去”等。除此之外,还有一些意义不明或难以辨别的字。

三、金器表面文字的作者身份与绘写风格

笔者通过观察、分析和推测海昏侯刘贺墓出土金器表面文字的特点,发现金器表面文字的作者身份大致有两类:一类是文人士大夫。主要创作出土金器表面的戳记文字和墨书文字,这类文字的绘写风格形式庄重、理性正统,讲究书法章法。另一类是工匠。主要创作出土金器表面的刻划类、錾刻类文字,这类文字的绘写风格草率随性、自由即兴,注重文字的实用标记功能。除了刻划类、錾刻类文字为工匠所作,铸造类文字也是工匠所作,其绘写风格恰恰相反,表现出细致严谨、慢工细活和等级威严的特征,但也流露出一些匠气。

(一)文人士大夫

秦汉时期,文人士大夫是正统书法艺术的开创者和继承者。他们中的大部分人有较高的社会地位、良好的文化艺术修养和优越的创作条件,是统治阶级体现意志所依靠的主要力量。文人士大夫受官方倚重,文字改革、厘正字体,以及重要场合的书碑、题署、刊印等,只有他们才有资格参与[7]。文人士大夫的审美观念和思想感情是正统的,表现手法是文人型的,讲究形式的庄重、追求书法的功力。如前阐述的海昏侯刘贺墓出土金饼表面的戳记文字,其篆书和隶书字体往往从正统的书法角度呈现出典雅庄重的书法内涵和功力,少见装饰意味。文人士大夫的篆书和隶书字体基于传统观念的束缚和高度的理性控制,体现了正统的面貌,其作品虽然缺少装饰感和民间艺术的活泼,却在书法艺术上有指导意义。

(二)工匠

汉代工业集中于政府,各种匠作行业皆为中央和地方政府专设的管理机构,铜器属少府下属的尚方令和考工令主管;度量衡器属大司农主管;纺织品属首都少府属官织室令丞主管;公用砖瓦的制作属“都司空”管理,这些行业所制的产品除供御用和官用外,也做商品出售[8]。为使产品制作精美,这些行业应有专司产品造型、图案、文字设计的工匠人员,这些人员应熟悉、擅长本行业的工艺技术和表现语言,他们创作的瓦当、砖甓、玺印、铜器、金银器、纺织品等铭文极富匠人特色。官府对匠作行业文字的设计要求远没有碑碣、题署等文字那么严格,使得工匠有了较大的创作空间和自主权,可以自由地表现文字造型。在工匠创作的作品中,文字或严谨工整、或随性草率、或方折凌厉、或婉转圆润、或粗壮醒目、或流畅犀利,全视表现载体和功能的需要而定。不过,工匠创作的局限性在于他们的传授方式是师徒相承,长期的程式化工作和重复的劳动难免会消磨他们的创造力和表现力。因此,工匠创作的作品中会出现一些匠气。

四、结语

文化与历史在一个国家中占据极为重要的地位[9]。海昏侯刘贺墓出土金器表面文字的内容信息丰富、字体形态多样,对研究汉代社会文化与历史有着重要的佐证作用。本文以出土金器实物、图片和已有研究文献为依据,探究海昏侯刘贺墓出土金器表面文字的呈现工艺与实用功能,及其对字体风格类型的形成产生的影响,指出文字的呈现工艺与实用功能是汉字字体发展演变的主要推动因素。通过梳理海昏侯刘贺墓出土金器表面文字的字体风格类型可以发现,当时除了以篆书和隶书为正统的常用字体之外,还出现了楷书和现代黑体美术字的萌芽。海昏侯刘贺墓出土金器表面文字丰富而复杂的内容信息与用途含义,为后人探究汉代的度量衡制、计数法则、等级制度、封号称谓、姓氏文化、祝福用语,以及语法、字法、句法等提供了珍贵的证据材料;海昏侯刘贺墓出土金器表面文字的作者身份决定了其文字的绘写风格,文人士大夫站在文人的立场表现标准化的篆书和隶书字体,维系着汉字字体和书法艺术的正统面貌,这对汉字字体演进和书法艺术的发展有着指导意义,而工匠具有较大的创作自主权,可以较为自由地表现文字造型。总而言之,海昏侯刘贺墓出土金器表面的文字形态,对研究汉代文字使用情况、汉代书法艺术、汉字字体演变、汉字文化等都具有重要的史料参考价值和学术指导意义。

——海昏侯的“Two Faces”(上)