诗意中国十二时辰的故事

丨陈帆 朱七七丨陈帆

中国古代劳动人民把一昼夜划分成十二个时段,每一个时段叫一个时辰,十二时辰既可以指一天,也可以指任何一个时辰。十二时辰是古代中国劳动人民根据一日间太阳出没的自然规律、天色的变化以及自己日常的生产活动、生活习惯而归纳总结、独创于世的计时方式。

夜半,所指的时间是指前夜23时~本日凌晨1时(北京时间,24小时制,下同)。这个时段用地支命名,称作子时。『夜半』是指天黑至天亮这一自然现象变化的中间时段,而人们平素所说的『半夜』则是笼统地指全部的天黑了的时间,其时间往往超出夜半的那两个小时。『夜半』一词常被文人用于诗词之中。如:『姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。』『可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。』

鸡鸣,从字面上来看,『鸡鸣』确有『鸡叫』之意,但它在十二时中却是特指夜半之后、平旦以前的那一时段,即深夜过后的1~3时,以地支来称其名则为丑时。鸡被古代先人褒称作『知时畜也』。《韩诗外传》中赞颂鸡云:『守夜不失时,信也。』曙光初现,雄鸡啼鸣,拂晓来临,人们起身。

安徽·歙县 推窗去望,但见长亭外,山重叠,暮雀隐花枝,一枝亭亭迥出风月间。

太阳露出地平线之前,天刚蒙蒙亮的一段时候称『平旦』,也就是我们现今所说的黎明之时。用地支表示这个时段则为寅时,即每天清晨的3~5时。《孟子,告子上》中的『平旦之气』,这是我们所见到的『平旦』一词的最早用例。这句里的『气』,系指『天空的云气』。后来的《史记·李将军传》一文也用了『平旦』这个词。如:『平旦,李广乃归其大军。』至于后来的诗词中就用得更多了。

杭州·西湖 原来,有些事有些地方,离开了想再回去却没那么容易。

日出,这个词最初见于《诗经·桧风·羔裘》:『日出有曜,羔裘如濡。』『日出』是指太阳升出地平线之时。用地支命名,为卯时。这个时段指每天清早的5~7时。此时,旭日东升,光耀大地,给人以勃勃生机之感。

新疆·禾木连绵的白桦林,袅袅炊烟,图瓦人的小木屋闪烁着温暖的晨辉,一切宛如梦境。

食时,就是古代中国人民『朝食』(吃早饭)之时,即每天的7~9时。以地支命名,称之为辰时。『食时』一词,早在《礼记》中就出现了。例如:『故君子仕则不稼,田则不渔,食时不力珍,大夫不坐羊,士不坐犬。』

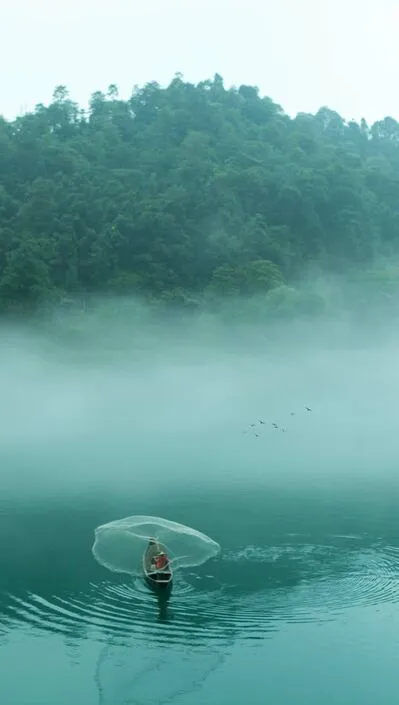

湖南·小东江 水雾弥漫的江面上,晨起的渔民正奋力撒开渔网。

临近中午的时候为隅中,即上午的9~11时,用地支表示为巳时。

浙江·萧山 露在清野,不在闹城。

太阳已经运行到中天,即为正午的时辰。日中表示每天的11~13时。这一时段用地支命名,称作午时。上古时期,人们把太阳行至正中天空时作为到集市去交易的时间标志,这样的商品交换的初期活动,就在日中时辰进行。有例为证:『日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。』

日昳,以地支命名,即未时,指每日的13~15时。

广西·桂林 这种南方农村最田园的画面,以后只会留存于我们的记忆中。

古代中国人民进餐习惯,吃第二顿饭是在晡时。因此,『晡时』之义即『第二次进餐之时』。这一时段以地支命名为申时,它指每天的15~17时。

北京·故宫 看夕阳缓缓落下在那片城墙里,直到一切都隐入到夜色之中。

『日入』即为太阳落山,这是夕阳西下的时候。古代中国人民用地支称这一时段为酉时。它指每日的17~19时。鸡在此时归巢。古时,人们又将『日出』和『日入』分别作为白天和黑夜到来的标志。《元史·日历志》云:『日出为昼,日入为夜。』当时人们生产劳动、休养生息就是以『日出』、『日入』为基本的简易时间表的。

云南·大理洱海 黄昏,迎着渐隐的山岚,呜咽的枝杈,闪过的雁群,让人触景伤情。

黄昏,指太阳落去,天色欲黑而未黑之时,即19~21时。用地支表示为戌时。『黄昏』这个词,在中国古代文学作品,尤其是诗词里经常出现。如:『月上柳梢头,人约黄昏后。』词人在这词句中把『黄昏』作为青年男女幽会的美好时刻来使用,是极确切的。

人定,这是一昼夜中十二时的最末一个时辰,它指当夜的21~23时,地支命名是亥时。『人定』的意思为:夜已很深,人们停止活动、安歇睡眠的时候。