中医健康管理对胃脘痛患者自我效能、体质改善及 复发率的影响

张艳 况茗露 杨敏 李莉 黎燕

重庆市璧山区中医院护理部 402760

胃脘痛又称胃痛,是中医内科常见的疾病,主要是由于气血不调、脾胃受损从而导致的胃脘近心窝处发生疼痛〔1〕,以嗳气反酸、胃脘胀满为主要临床表现,具有发病率高、反复难愈、病情隐匿等特点〔2〕。中医认为,可将其病因归结为情志不畅、饮食不节、外邪伤胃、肝胃不合等,叶天士在《临证指南医案》中曾提出“肝为起病之源,而胃是传病之所”,认为胃脘痛的治疗重点则是先治肝〔3〕。西医认为,幽门螺杆菌(Hp)是引起胃脘痛的主要原因之一,在胃脘痛患者中有近95%的患者与Hp的感染相关,因此临床治疗上多以清除Hp的抗菌药物治疗为〔4〕主,虽短期疗效显著,但多数患者在症状缓解后缺乏对健康行为的管理,使得病情反复,根治效果不理想。健康管理是指全面监测和评估个人的健康,对其存在的健康状况和危险因素进行分析,并提供针对性的健康指导和干预的过程〔5〕。中医健康管理则是在养阴益气、和胃降胃的治疗基础上结合患者科学有效的健康管理,帮助个人克制疾病的相关因素,从而改善其整体健康状况,减少疾病的复发率,提高患者的生存质量〔6〕。基于此,本研究将探讨对胃脘痛患者实施中医健康管理后,观察对其自我效能、体质改善、复发率及生活质量的影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取重庆市璧山区中医院2018年3月至2019年12月98例胃脘痛患者作为研究对象。根据抽签法分为常规组和干预组,各49例。常规组男28例,女21例;年龄25~63岁,平均(48.58±2.34)岁;婚姻状况:已婚34例,未婚、离异或丧偶15例;文化程度:初中以下27例,高中及以上22例。干预组男26例,女23例;年龄24~64岁,平均(49.52±2.10)岁;婚姻状况:已婚32例,未婚、离异或丧偶17例;文化程度:初中以下28例;高中及以上21例。两组患者基本资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入排除标准

纳入标准:①符合《中医病症诊断与疗效标准》关于胃脘痛的诊断标准,②无严重的吸烟史,③无沟通障碍,④配合治疗并签署知情同意书。排除标准:①存在精神异常、神志不清者,②年龄<20岁且>65岁者,③具有严重心、肝肾等器官病变者,④妊娠或哺乳期女性。

1.3 方法

常规组患者给予常规护理,主要包含①保持病房内环境的通风整洁,定期对病房进行消毒处理;②按照医嘱给予患者常规清除Hp等抗菌药物,告知患者正确用药方式和药物的不良反应;③观察患者的疼痛程度和时间,对疼痛时出现的相关症状进行记录;④指导患者食用清淡易消化的饮食,避免粗糙、生冷、辛辣刺激等食物,嘱咐其注意饮食卫生和加强饮食营养,不可暴饮暴食,尽量少食多餐。干预组在常规护理基础上给予患者中医健康管理,具体措施如下。

1.3.1成立健康管理小组 成立由专科医生1名、护士长1名、护士2名的健康管理小组,组内成员均具有5年以上的治疗经验与临床护理经验,具有耐心与良好的沟通能力,且对组员进行统一的专业知识培训,培训内容包括观看健康管理的解读视频、胃脘痛患者的基本护理技能、胃脘痛中医治疗的专业知识与分析报告、中医健康管理的专科理念与操作技术等方面,再通过小组讨论、专家咨询与查阅文献后,共同制定中医健康管理的具体实施内容。

1.3.2中医健康管理

1.3.2.1明确管理目标 患者入院时为患者建立中医健康档案,档案内容主要包括门诊病历、健康处方和住院病历等,针对每位患者的健康状况明确干预目标,对患者采用基于整体观念的中医健康管理模式,掌握患者的症状特点与证候护理重点,对其提供病情、治疗、康复、随访等诊治方案。

1.3.2.2情志护理 护理人员应加强和患者的交流沟通,掌握患者的心理状态,通过交谈,耐心讲解疾病的健康知识,提高患者对疾病的认知水平,指导其保持心情舒畅。针对紧张害怕、忧思恼怒等不良情志的患者,应采用移情换志的方法,如听音乐、深呼吸、看电视、阅读等方式来转移其注意力,减少患者对病情的关注程度,减轻其不良情志。针对焦虑、抑郁等情绪不稳的患者,可采取顺情从欲和暗示疗法,为患者提供心理和精神上的支持,并指导家属多给予陪伴和关心,共同鼓励患者正确认识疾病,消除紧张、恐惧的不良情绪,建立积极的治疗信心。

1.3.2.3中医特色治疗 ①艾灸疗法:在艾灸的木盒里面分别插两根已点燃的艾叶条,随后放在患者的中脘穴、神阙穴、胃俞穴、足三里穴部位依次进行艾灸,首次艾灸时应将时间控制在15 min之内,待患者耐受后可逐次增加时间和剂量,艾灸期间应加强对患者的情况观察,看是否出现水泡、红肿等不良反应,在每次艾灸完成后,护理人员应及时对患者施灸的部位、方法、皮肤和患者的感觉等情况进行记录,艾灸时间30 min/次,1次/d。②穴位贴敷疗法:采用制附子、蜂蜜、姜汁等配料,选用吴茱萸、白芷、肉桂、干姜等中药材制成中药贴,用适量的蜂蜜与生姜汁将药物调制成糊状,随后做成2 cm×2 cm的药块,将胶布修剪成4.5 cm×4.5 cm尺寸的方块,把药块放置于胶布中间,贴在患者的脾俞( 双) 、中脘、足三里( 双) 、神阙穴位上,贴敷的时间为2 h/次,1次/d,5次/疗程。每次贴敷之前,护理人员应先观察患者的皮肤,若出现溃烂或破损现象则不可进行贴敷,贴敷过程中若患者皮肤出现红疹、灼伤等现象,应立即停止,及时做好相应处理。③中药竹罐疗法:选用党参20 g,干姜15 g,桂枝20 g,吴茱萸10 g,炙甘草10 g,制附子15 g,黄芪30 g,白芍15 g,茯苓25 g,白术20 g,广木香15 g,厚朴15 g等中药材装入布袋后将袋口扎牢,随后放入文火中煎煮,待水煮沸后放入高度为10 cm、直径为4 cm的竹罐,将其罐口朝下与药液一同继续煮沸3 min。当竹罐完全吸收煮沸的热药液后立即用镊子拿出竹罐,用干毛巾把沸水吸干净后,将其紧扣在患者的胃腧、脾腧(双侧)、中脘和足三里等穴位上,采用床单为其保暖,过程中时刻观察竹罐是否松动,整个时间为10~15 min,1次/d,2 w/1疗程。④穴位按摩:在穴位按摩之前护理人员应对患者的皮肤状况及耐受程度进行评估,护理人员将指甲修剪并双手进行清洗消毒,开始时指导患者采取卧位,用点按法对患者的中脘、手心、内关、胃俞等穴位进行按压,每个穴位按10~15 min。随后使患者内关指尖向上用指腹压穴,操作期间上下摆动,之后在腹部以顺时针方向进行环形按摩5~10 min,按摩的力度应以患者舒适为准,动作注意轻柔,整个过程应注意保护患者的隐私和做好保暖工作,1次/d,可以达到缓解患者疼痛,减轻临床症状的效果。

1.3.2.4健康行为管理 ①饮食管理:指导患者加强日常的饮食营养,注意饮食卫生,养成规律良好的饮食习惯,每天多喝温开水,进餐时保持心情愉快,可根据患者的病情程度与体质类型为其制定相应的食谱。如体质属于气郁型,应多食用疏肝理气的食物如桃仁、山楂、山药、萝卜等,忌食壅阻气机的南瓜、地瓜、土豆等;痰湿体质应多食用除湿清热的食物,如百合、荸荠、马齿苋、赤小豆等,禁食肥甘厚味、油煎油炸、甜食;气虚体质可多食用补气养胃食物如生姜红枣粥、莲子山药粥、薏米红枣粥等,禁食生冷的瓜果、海鲜等,逐渐为其改善以往的不良饮食。②运动管理:指导患者在生活中多开展合理的运动,勿久卧久坐,尤其每天的餐后运动以促进肠胃消化,同时进行适当的身体活动和体力劳动,针对每位患者的身体状况为其制定相应的运动方案,如每天在餐后30 min 进行慢走,1 h后可逐渐开展慢跑、快走、打太极拳、跳广场舞等有氧代谢运动,提醒患者每次的运动时间不可过长,注意劳逸结合,在良好天气时多参加户外的娱乐活动,如爬山、散步、郊游等,以保持身心放松。③起居管理:指导患者养成良好的作息时间,保持室内环境的干净,每天注意开窗通风,适当在室内摆放气味清香的花草植物,注意控制室内的温湿度,尽量将温度调节为26~28℃,湿度调节至55%~65%,不要过燥过热、阴冷潮湿。春夏季应嘱咐患者防止潮湿,滋阴助养,早睡早起,按时作息,预防风邪的侵入;秋冬季患者应注意防寒,适当增添衣物,保持温暖,增进抵御疾病的能力。嘱咐患者注意每天休息时间,保证每天晚上21∶00左右入睡,一天最少8 h的睡眠,同时最好中午保持1 h的午休,减少电离辐射产品的使用,避免化学毒物、生物毒素,防止意外伤害。

1.3.2.5效果反馈与评价 患者出院后对其进行定时随访,观察患者的体征和不良症状是否有效改善和复发,同时加强对患者的健康教育,使其继续保持健康的行为方式,避免和排除相关危险因素。根据患者的效果反馈及时调整健康管理方案,同时向患者解释中医健康管理的意义,使其主动采取行为并长期坚持。并针对患者的病情改善和发展情况进行疗效评价,以便及时掌握患者的健康情况,以免耽误病情。

1.4 观察指标

①自我效能:采用自我效能感量表(GSES)〔7〕与视觉疼痛模拟量表(VAS)〔8〕对两组患者干预前后的自我效能水平与疼痛程度进行评估,GSES量表共有10个条目,每个条目采用1~4级评分法,1分为不正确,2分为有点正确,3分为基本正确,4分为完全正确,总分为10~40分,结果分值越高,表明患者的自我效能感越好;VAS量表分数0~10分,其中0分为无痛感,1~2分为轻微痛感,3~5分为中度痛感,6~8分为重度痛感,>8分为剧烈痛感,分值越高,则表明患者的疼痛程度越严重。②生活质量:采用生活质量综合评定问卷(GQOLI-74)〔9〕对患者干预前后的生活质量进行评分,该问卷包括生理功能、躯体功能、心理功能、物质生活等四个维度,总分范围为0~100分,结果分值越高,则表明患者生活质量越好。③体质改善:采用该院自制的调查问卷对患者干预前后的体质改善效果进行比较,该问卷包含痊愈、好转、有效、无效等指标,总有效率=(痊愈+好转+有效)例数/总例数×100%,总有效率越高,表示干预效果越明显。④复发率:采用该院自制的调查问卷对两组患者干预后1个月、3个月、6个月及1年后的复发率进行比较,复发情况越少,则表明干预效果越好。

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 两组GSES、VAS评分比较

干预后,干预组的GSES、VAS评分显著优于常规组(P<0.05)。见表1。

表1 两组GSES、VAS评分比较(分,

2.2 两组GQOLI-74评分比较

干预后,干预组的GQOLI-74评分显著高于常规组(P<0.05)。见表2。

表2 两组GQOLI-74评分比较(分,

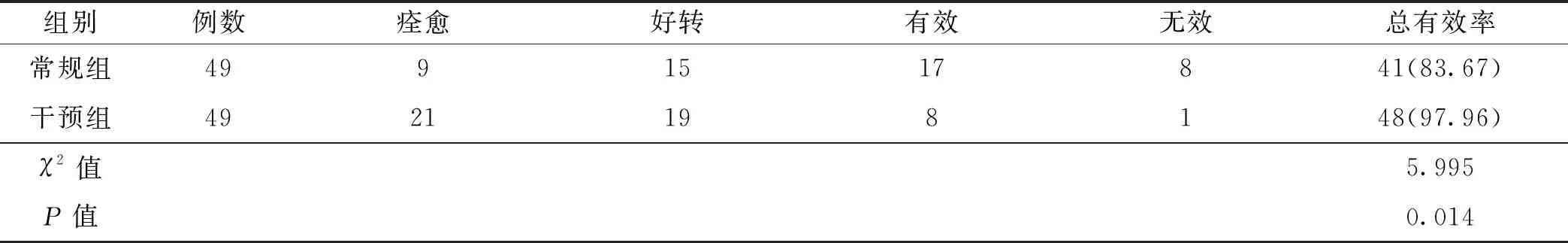

2.3 两组体质改善效果比较

干预后,干预组的体质改善效果显著优于常规组(P<0.05)。见表3。

表3 两组体质改善效果比较(n),〔n(%)〕

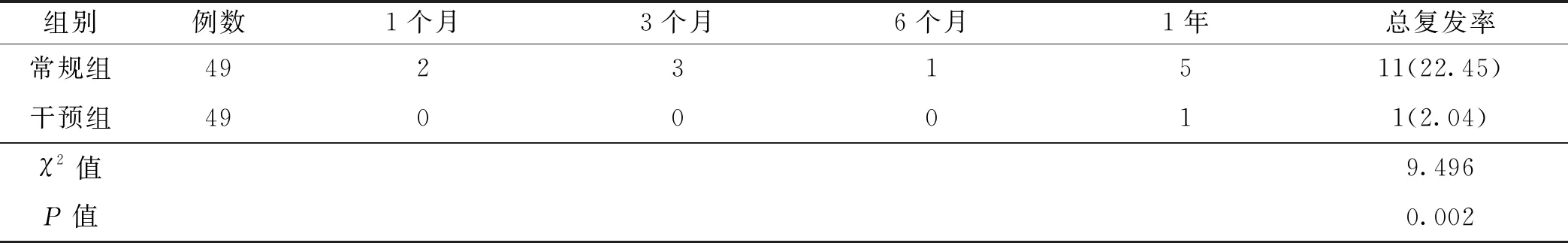

2.4 两组复发率比较

干预后,干预组的复发率显著低于常规组(P<0.05),见表4。

表4 两组复发率比较(n),〔n(%)〕

3 讨论

胃脘痛属于中医理论中“胃痛”“胃脘痛”“胃痞”等证型范畴,属于临床多见、多发的疾病〔10〕,临床表现为上腹反复或持续性不适、钝痛、烧灼感痛,疼痛程度随进食而加重,且伴有泛酸、恶心、嗳气等症状〔11〕。病位主要以胃、肝、胆、脾为主,该症的病因较为复杂,可归结为三种,①情志不畅,导致气郁伤肝,横逆犯胃;②外邪伤胃,引起脾失健运,致使脾虚;③饮食不节,导致湿热内生,从而困阻脾胃〔12〕。在西医中,胃脘痛可称为慢性胃炎,是指由多种病因而导致胃黏膜上皮组织多次受损,从而引起各种慢性胃黏膜炎性病变,并累及整个胃体,影响胃泌素分泌,最终产生胃胀、胃痛等表现〔13〕。主要以胃痉挛、胃下垂、慢性萎缩性胃炎、消化性溃疡等病症,发病率居于胃病之首,且病程漫长,易复发,彻底治愈难度较大,对患者的身体健康产生极大影响〔14〕,传统的药物治疗只能使病情得到短期缓解,远期效果较差且病情复发率高。中医学认为人体的脏腑与组织与自然环境、社会均具有相关性,根据四时气候与患者体质特点来指导患者的饮食、起居等方面,维持良好的健康行为管理有利于疾病的恢复〔15〕。

近年来,健康管理理念已受到广泛的重视,其是指对影响个体或群体健康的相关因素进行分析、监测、评估、预测及提出干预方案的过程,具体的实施效果与患者的健康概念密切相关〔16〕。在“阴平阳秘精神乃治”曾表明,中医理论对健康的理解与世界卫生组织所提出的健康概念具有统一性,中医理论对疾病的治疗重视辩证及整体健康,以“预防为主”为健康管理思想,不但治“人的病”也治“病的人”,在治疗疾病或调理体质的同时,也可使相关合并病症得到有效减轻和缓解〔17〕。中医健康管理属于中医学理论指导下的健康管理,主要是把现代医学的治疗与中医药调治和健康管理相互结合,制定出针对性的中医健康管理方案和体系,在整体观念的指导下,提高临床疗效和疾病管理的综合水平,推动中医健康管理理念的发展〔18〕。中医认为,胃脘痛的主要病因多由于情志不畅、饮食不节,致使肝气郁结,胃脘失和,脾失健运,日久中气亏虚从而引发胃脘部疼痛,《素问太阴阳明论》中曾曰:饮食不节,起居不时者,阴受之〔19〕。情志过极则会影响脏腑气机,血随气逆,怒则气上,悲则气消,导致肺气耗损,气机运行与脾胃功能失调,终使胃气阻滞,另《素问·痹论》中曾言〔20〕: “饮食自倍,肠胃乃伤。”《寿亲养老书》亦云:“饮食太冷热,皆伤阴阳之和。”本次研究,指导其健康饮食调养,并通过日常生活护理,纠正其错误行为,培养患者建立健康良好的生活方式,从而降低疾病复发风险,利于提高其预后效果。另外加强情志护理也很重要,告知患者保持乐观心态与情绪,采用移情疗法以及适当的运动等,鼓励患者之间相互交流,引导患者保持积极心态,患者树立治愈疾病的信心。同时予以中医特色干预,通过艾灸、按摩、中药贴敷等方式,帮助患者控制病情,改善病情症状,缓解患者的疼痛程度,调理患者体质以助于患者恢复健康,使中医治疗疾病优势发挥最佳效果。另外重视对患者的起居调理与运动保健,也是中医健康管理中心不可缺少的部分。

综上所述,对胃脘痛患者实施中医健康管理后,能有效改善患者的疼痛程度,提高患者的自我效能感,明显降低患者的复发率,从而使患者的生活质量得到提升。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突