新冠肺炎疫情时代背景下我国化妆品行业的发展态势分析

宋旭琴

(广州航海学院 国商系,广东 广州 510725)

1 化妆品行业环境概述

化妆品是指以涂抹、喷、洒或者其他方法,施于人体(皮肤、毛发、指趾甲、口唇齿等),以达到清洁、保养、美化、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的产品(《化妆品卫生监督条例》)。

当今,各种化妆品充斥市场,竞争非常激烈,无论是欧莱雅、资生堂、雅诗兰黛这类国际美妆大牌,还是珀莱雅、百雀羚、佰草集、美肤宝等国产品牌,都在竭尽所能的思考如何推陈出新,如何吸引新用户,如何留住老用户。面对如此竞争白热化的市场,一个国产新锐品牌如何脱颖而出,站到消费者的面前?这就必须首先要了解整个行业的现状,了解目前国内外化妆品市场的发展状况,寻找突破点。

我国化妆品市场整体处于成长阶段,与美国、日本等成熟市场相比,中国化妆品市场增速处于高位。2020年中国化妆品市场规模达到5199亿元,成为全球第二大化妆品市场,2014—2020年复合增速为9.71%,2020年同比增长7.22%,美国同期增速为-2.51%,日本同期增速为-11.73%[1]。

总体上,消费需求增加来源于人们对外表的重视程度增加、对美好形象的精神需求增加。随着美妆自媒体的发展与流行,人们对于化妆品的认识逐渐丰富,渐渐培养护肤化妆习惯,化妆品消费需求持续增长。

2 化妆品行业的发展趋势分析

2.1 化妆品行业发展迅猛

改革开放以来,我国进入了一个可持续发展的社会主义新时代,我国化妆品市场整体处于成长阶段已是不争的事实。2016年以来,国内美妆需求进入新一轮爆发期,即便在突发疫情的影响下,2020年行业同比增速也达到7.2%,属于受疫情影响较小的品类,行业规模仍维持高增速,充分验证行业高景气度。2020年我国化妆品市场同比增长6.67%,2020年中国美容个护产品市场达到5095.83亿元,2011—2020年行业整体复合增长率达到9.9%,而美国同期增速为-2.51%,日本同期增速为-11.73%[2]。

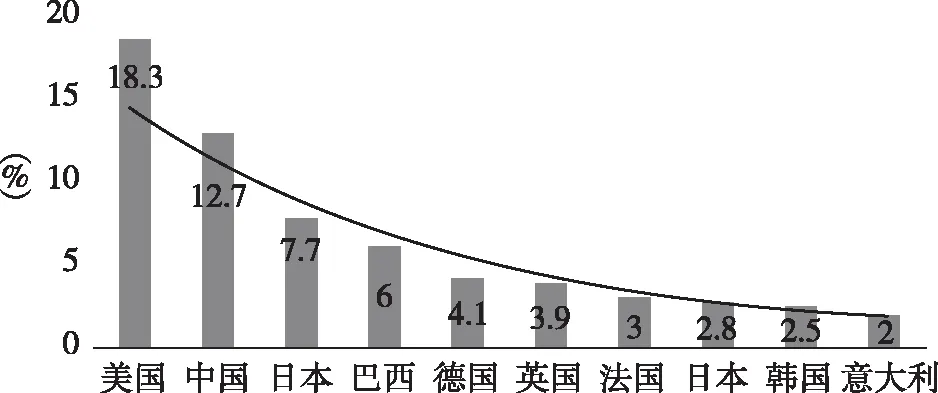

2020年全球化妆品消费国市场份额TOP10统计显示,美国占据了全球最大市场份额,占比高达18.3%,其次是中国市场,占比12.7%,最后是日本市场,占比7.7%。如图1所示,我国化妆品行业市场规模已经成为全球第二,市场规模年复合增长率位居全球第一,高达9.9%,其次是印度和韩国,年复合增长率分别为8.7%和7.9%,而日本这样的化妆品消费大国已经呈现出负增长的态势。

图1 2020年全球化妆品消费国内市场份额TOP10统计

资料来源:前瞻产业研究院。

伴随我国居民收入水平的提升以及化妆品企业竞争实力的增强,本土品牌在大众市场的影响力有所提升,电商渠道+新营销模式成为我国化妆品行业增长新引擎。

2.2 本土品牌异军突起

在中国的化妆品市场,虽然外资品牌占据了市场的主导地位,但随着本土国货品牌的全方位渗透,大批的本土品牌也在激烈的市场竞争中崛起,例如上海上美、百雀羚、佰草集、珀莱雅、丸美和贝泰妮等化妆品公司。根据中国产业信息网整理数据显示,未使用过本土化妆产品的人群中,表示愿意尝试购买国货的数量在增加,而使用过本土化妆品产品的消费者中,超过一半的人表示会继续使用其他国货产品[3]。

2018年起,以完美日记为头部势力的国产美妆品牌吸睛效果显著,人们对国货的关注度和喜爱度也空前提高。本土化妆品牌打入市场的标志性节点是2019年,完美日记在天猫“6·18”大促节脱颖而出,成为天猫彩妆销量榜单第一名,超过了同时间段欧莱雅、雅诗兰黛等国际彩妆大牌,也包括平价系列的人气品牌美宝莲,证明国货美妆品牌正在大幅抢得国内美妆市场占比[4]。

2.3 电商平台成主要销售渠道

随着电商平台的规范化以及人们对网上购物模式的认可,截至2017年,垂直电商及综合电商平台化妆品的销售规模占比分别为40.9%和69.7%,品牌自营官方网站和海淘个人代购分别占到了35.5%和29.4%。根据《2018中国跨境消费研究项目报告》显示,2018年,中国跨境电商消费者通过电商购物的次数已达人均15次,从购物品类上来看,化妆品以84%的占有率位居第一。

2020年疫情蔓延降低了人们线下消费的热情,反而将消费欲望投射到线上电商来获得满足,更是掀起了电商直播卖货的风口。

2.4 市场更精准细分

得益于强大的互联网,化妆品已经从一二线城市渗入到三四线城市和乡镇,化妆品消费档次分级变细,分为奢侈品牌、高端大众化妆品品牌、中档品牌、中低端品牌和低端品牌。消费者的年龄跨度变大,许多“90后”“00后”也开始频繁使用化妆品,男性消费者的护肤意识也开始觉醒。化妆品市场进一步扩大,消费者在产品用途、成分和品牌定位上出现偏好。用途上分为化妆品、染发用具、护肤品、防晒用品、彩妆、淡香水和香水等品类,护肤品细分为美白、祛痘祛斑、提拉紧致、抗衰、补水等功效。根据不同的使用部位,又细分为眼部、唇部、脸颊以及颈部的产品。人群、价格段、功效、产品形态等维度,将化妆品行业划分出大量的细分市场。

2.5 高端护肤品市场规模增速明显

随着我国国民消费水平的增长,近两年护肤品类高端市场规模增速明显加快,高端市场具有很大的潜力空间。我国中产及以上阶层家庭增加,为高端化妆品市场奠定了经济基础。根据中国产业信息网显示,我国化妆品市场规模呈现上升趋势,高端市场规模在2017年跳跃式增长25%,由565.8亿增长到1095.6亿,复合增长率为14.1%。同期,大众市场规模由2052亿增长到2595.4亿,复合增长率为4.6%。护肤品和彩妆等品类都出现了“越买越贵”“越买越奢”的消费新趋势,高端品牌在不同级别城市中均成为增长驱动力[1]。

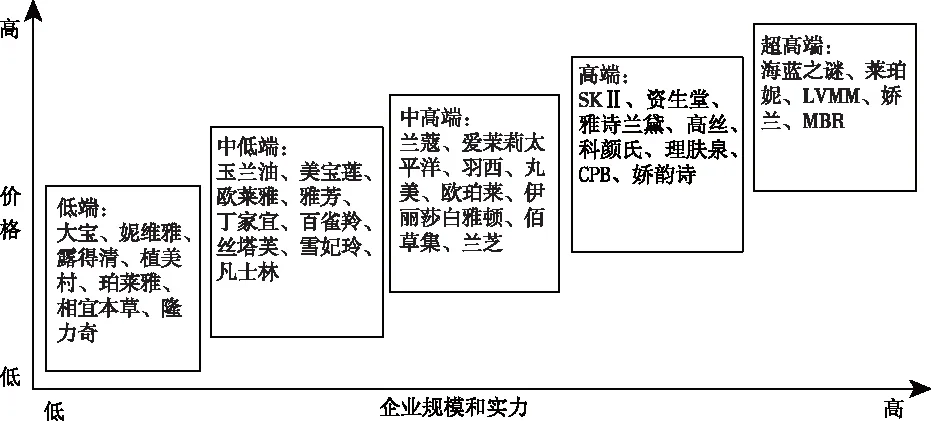

图2 化妆品行业的战略群

如图2所示,高端和超高端战略群以海蓝之谜、莱珀妮、娇兰、SKⅡ等这些跨国公司的品牌为代表,中端以兰蔻、伊丽莎白雅顿、羽西、欧莱雅等品牌为代表,低端主要以大宝、植美村、隆力奇等国产品牌为代表。高端战略群具有世界级的企业规模和实力,其产品品质优异,价格相对高,但是我国购买高端和超高端的化妆品的消费者数量不断上升。

3 我国化妆品企业面临的机遇和威胁

中国的化妆品市场已经成为全世界最大的新兴市场之一,化妆品市场规模巨大,且成长迅速;外资品牌的大势涌入以及国内新创企业的兴起又使得竞争更加白热化。种种机会,都给我国的化妆品企业的成长带来重要的外部机遇,同时也带来一定的威胁。

3.1 机遇

(1)中国的化妆品市场已经成为全世界最大的新兴市场之一,化妆品市场规模巨大。随着国内居民消费水平的升级,我国化妆品行业发展也已经进入新的里程。2020年国内化妆品市场超5199亿元,成为世界第二大市场,但人均消费额仍然较低,行业发展空间巨大。

(2)人们对国货的认可度日益提高,化妆品行业的新国货逐渐崛起。近十年来,随着国货品牌的崛起,人们对国货的认可度也日益提高。不少新锐国货品牌通过社交媒体平台的流量红利,通过红人种草、品牌自播等方式高效链接品牌公私域流量,通过细分市场切入,打造差异化品牌卖点,快速抢占市场。

(3)国人护肤意识不断加强,颜值经济催生了消费者对各种化妆品的需求。随着国民收入水平以及可支配收入的增加,国民对于化妆品的需求日趋旺盛,根据飞瓜数据2021年的统计报告,在颜值经济的趋势下,人们越来越重视自身颜值的提升,2021年前三季度美妆品类在抖音销售的月均复合增长率达到12.5%[7]。

(4)快递业的迅猛发展直接导致网购的需求量急剧增加。互联网用户不断增长,网络购物行为习惯普及,短视频传播增长明显。按照 CNNIC所发布的第44次《中国互联网络发展状况统计报告》,2019年,我国网民规模已经高达8.54亿,普及率为61.2%;网络用户规模则是6.39亿,占网民总数的 74.8%;我国网络视频用户规模整体上约为7.59亿,对应的短视频用户已经高达6.48 亿,所占网民总数的比例高达75.8%[5]。

3.2 威胁

化妆品市场是一个竞争激烈的市场,包括区域和国际竞争对手,国际上如资生堂、雅诗兰黛、欧莱雅、强生、爱茉莉太平洋等。面对行业内外部的严峻挑战,如何在这激烈的竞争市场中脱颖而出是所有同行业企业急需考虑的问题。

(1)外资品牌抢占市场,本土品牌崛起困难。国产化妆品的崛起之路一直都是磕磕绊绊,并非坦途。在中国的化妆品行业市场上,美、日、韩等国的化妆品品牌市场占有率都在70%以上,而我国民族品牌产品市场占有率仅为22%左右。中国化妆品市场最多时几乎80%以上的份额都被国外大品牌独霸。

(2)化妆品类产品同质化严重、市场竞争非常激烈。近年来,随着国内化妆品行业的高速发展,海内外化妆品品牌的积极加入,使得市场竞争的激烈程度日益提升,导致同质化竞争加重。同时,由于化妆品行业门槛较低,毛利率高,国内也涌现出许多新兴本土品牌参与竞争。根据国家药品监督管理网站最新数据(截至2020年3月3日),取得生产许可证的中国化妆品企业已有5264家,其中有外资背景的企业500余家,其余绝大部分为民营和集体所有制的企业,超 90%的企业为中小制造企业[6]。

(3)化妆品原材料价格上涨导致成本上升。化妆品行业供应商的集中度较高,所采用的原材料大都需要拥有高端技术的生产商提供,随着越来越多的生产商不断地进入化妆品行业,对原材料的需求增大,其价格开始上涨,这对生产商非常不利。同时,受新冠肺炎疫情、贸易摩擦和全球通胀的影响,化妆品原材料的成本也越来越高,产品生产成本上升,侵蚀利润。

(4)替代产品的威胁加大。化妆品行业产品的同质化较严重,处于大众品牌的化妆品公司面临的竞争对手较多,相同功效性能和价位的产品较多,消费者转换产品成本较低,同品类替代品威胁增大。另外,美容科技越来越发达,美容院、医美和家用美容仪等潜在替代产品功效性能提升,故而替代威胁力增大。

4 结论

从行业环境的分析可以预见,未来中国化妆品市场的前景非常广阔,但是竞争将会更加激烈,在占领消费者心智、产品功效和销售渠道等方面,国际国内大牌都将投入重金打拼。因此,企业应当抓住化妆品行业高速发展的机会,通过提升自身的能力,加强研发能力,提高产品的市场占有率。我国化妆品公司的崛起得益于行业的高速发展,国人对美容护肤的需求在未来仍然会有较大幅度的增加,企业应抓住行业发展机遇,不断提高产品功效,推出更多新品,增加品牌的竞争力,加大营销推广力度,提升市场份额,向多样化和高端化发展。