护理风险管理在急性心肌梗死合并心源性休克中的应用

许海兰 巫健

(厦门大学附属第一医院杏林分院,福建 厦门 361000)

急性心肌梗死是一种由冠状动脉粥样硬化,形成斑块造成动脉狭窄或堵塞,对心脏正常血供造成影响,部分心肌组织出现缺血、缺氧坏死引起的疾病,具有发病急骤、病情进展快、死亡率较高的特点,需及时采取有效措施[1]。急性心肌梗死合并心源性休克具有发病率、死亡率高的特点,目前临床多采用冠脉介入术进行治疗,虽可获得良好的效果,但在治疗过程中存在较多风险,可直接影响疾病最终康复效果,因此良好的护理措施在治疗过程中也占据了较为重要的地位[2-3]。但由于传统常规护理具有很大局限性,无法针对具体临床疾病进行专项护理,不能满足当前医学发展需要,因此临床上积极探索高效护理,提高老年生活质量、加快疾病恢复[4]。护理风险管理是一种针对护理风险开展的新型护理模式,并以常规护理管理为基础开展,在为患者进行护理前先针对护理过程中可能存在的风险进行分析,并制定针对性护理计划,因此在实施护理中能够有效预防及减少相关风险事件发生,在提高护理效果的同时改善疾病预后。本文现针对院内80例患者展开研究,内容报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

以随机抽样法为分组依据,将本院收治的80例急性心肌梗死合并心源性休克患者分为参照组及试验组,每组分别纳入40例,所有患者均于2021年1-12月期间在本院就诊。纳入标准:(1)符合《内科学》中制定的急性心肌梗死合并心源性休克诊断标准者[5];(2)符合冠脉介入术治疗指征者;(3)精神、认知及意识正常,能够建立良好沟通者;(4)具备自我行为能力者;(5)临床资料完整无缺失者。排除标准:(1)护理配合度较低者;(2)非遵循自我意愿参与本次研究者;(3)合并肝、肾等脏器功能异常或衰竭者;(4)文化程度为初中以下者;(5)中途退出本次研究者。所有患者及家属均详细了解研究内容。

1.2 方法

参照组:进行患者生理、心理及社会状况评估。监测基础生命体征,加强健康宣教指导,做好坠床、跌倒、压疮高危患者评估,必要时采取相应措施并加强巡视。遵医嘱给予患者相关治疗及护理,协助完成各项检查。进行护理质量评估,好详细病历记录。

试验组:护理管理模式为护理风险管理,主要内容如下:(1)从科室内抽取一位主任医师及多位高年资护理人员组成风险管理小组,并由护士长作为组长,定期针对组员展开理论知识及实践操作能力的培训,提高临床护理水平及质量。(2)在患者入院后,由风险管理小组内成员对患者病情及实际情况进行了解、评估,根据患者现状结合临床相关文献及既往病例,分析在护理过程中可能出现的风险,并根据相关风险制定护理管理计划。(3)在日常护理中需指导患者养成正确的饮食习惯及排便习惯,日常饮食应以清淡、易消化、富含维生素及营养为主,并学会正确的排便方式,避免用力排便加重病情。(4)每日监测患者生命体征及尿量变化,在患者无心衰前提下,指导其增加饮水量,以≥200 mL/h为宜,针对不愿饮水的患者,护理人员需保持耐心的态度向患者解释饮水对病情的好处,使其配合度提高。(5)严格遵照医嘱给予患者药物,并加强用药监管,护理人员应做到见人发药的原则,并在用药后给予患者病情观察,若患者出现不良反应,需及时告知医生并给予对症处理措施。(6)给予患者血压、心电图等监测,当患者出现低血压症状时及时给予液体补充,并在日常护理中规范药液输注量、速率等,减少心力衰竭发生,若患者出现心律失常倾向,需立即告知医生进行处理。(7)护理人员应与患者之间建立良好的沟通关系,在沟通工作中采用专业的工作态度,增强患者信任感及安全感,并针对明显存在心理问题的患者给予心理疏导,帮助其缓解不良心态,为病情改善奠定良好基础。

1.3 观察指标

(1)分析组间风险事件发生情况,并比较其发生率,风险事件主要包括医院获得性肺炎、意外脱管、用药隐患、诊治延迟及压疮等。

(2)护理前后测评两组生活质量(QOL),各项满分60分,极差<20分,一般20-50分,良好51-60分[6]。

(3)比较组间尿量、心率及平均动脉压水平,评估时间为护理前及护理2周后。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 两组一般资料对比

两组组间一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组一般资料对比

2.2 两组风险事件发生情况比较

试验组风险事件发生率(10.00%)低于参照组(30.00%),差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组风险事件发生情况比较[n(%)]

2.3 两组QOL评分的对比

护理前两组QOL评分比较无差异(P>0.05),护理后试验组评分高出参照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组QOL评分的对比(±s,分)

表3 两组QOL评分的对比(±s,分)

护理前35.78±5.6136.02±5.770.2000.842护理后51.13±2.0444.81±3.6210.2030.001护理前32.91±6.2333.80±6.140.6830.497护理后48.72±5.4542.36±5.225.6530.001护理前36.47±4.5236.68±4.310.2260.822护理后50.87±1.6945.12±2.7811.8560.001护理前33.96±5.1234.03±5.080.0650.948护理后52.41±1.3746.89±2.6512.4130.001日常生活 精神 睡眠 食欲组别试验组参照组t值P值例数(n)4040

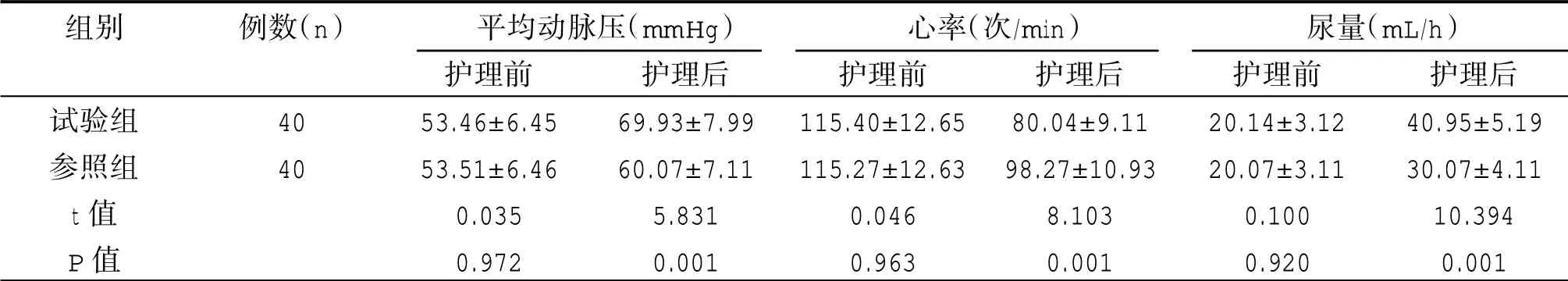

2.4 两组相关指标水平比较

护理前参照组及试验组尿量、心率、平均动脉压水平比较,差异无统计学意义(P>0.05),护理后试验组在尿量、心率及平均动脉压三个方面均优于参照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组相关指标水平比较(±s)

表4 两组相关指标水平比较(±s)

平均动脉压(mmHg) 心率(次/min) 尿量(mL/h)组别试验组参照组t值P值例数(n)4040护理前53.46±6.4553.51±6.460.0350.972护理后69.93±7.9960.07±7.115.8310.001护理前115.40±12.65115.27±12.630.0460.963护理后80.04±9.1198.27±10.938.1030.001护理前20.14±3.1220.07±3.110.1000.920护理后40.95±5.1930.07±4.1110.3940.001

3 讨论

急性心肌梗死是一种多见于中老年人群的心血管疾病,可表现为胸骨后呈持久性、压榨性疼痛,心律失常,严重时甚至可引起休克,对患者的机体健康及生命安全均可造成较大影响,由于大多数患者均为突然发病,及时给予对症处理对改善疾病预后具有重要意义[7-8]。

常规护理管理是目前临床应用较为广泛的一种护理措施,具有整体性及系统化的优点,在临床疾病护理中具有显著效果,但在急性心肌梗死合并心源性休克患者护理中,由于现存及潜在风险较大,常规护理管理并未提前进行分析,导致无法有效降低相关风险事件发生率,护理效果欠佳[9-10]。护理风险管理是一种针对性护理措施,在为临床患者提供护理时,先结合疾病及实际情况分析护理过程中存在的风险,针对风险制定具备针对性、个性化及全面性的护理措施,从而有效预防及减少相关护理风险[11]。本文研究发现,试验组风险事件发生率低于参照组(P<0.05)。表明应用护理风险管理可起到预防及减少相关风险事件发生的作用。护理风险管理通过组建风险小组,定期针对组内成员展开培训的方式,使护理人员能够为患者提供高质量、高水平的护理措施,并在患者入院后结合其病情及实际情况进行风险评估,从而详细了解护理过程中存在的、潜在的风险,通过制定针对性护理计划来达到减少风险事件的目的[12]。同时本文还针对两组患者生活质量及相关指标进行比较,结果显示,护理前两组QOL评分比较无差异(P>0.05),护理后试验组评分高出参照组(P<0.05),护理前参照组及试验组尿量、心率、平均动脉压水平无差异(P>0.05),护理后试验组在尿量、心率及平均动脉压三个方面均优于参照组(P<0.05),表明应用护理风险管理可提高患者生活质量,改善病情。护理风险管理通过饮食指导、生活指导、生命体征及尿量监测、用药管理及心理护理等措施,全方面帮助患者养成良好的生活习惯,并在病情出现变化时及时给予对症处理,减少生活、用药等多方面的风险发生,并协助患者养成良好的心理状态,为疾病康复奠定良好基础,提高生活质量。

综上所述,应用护理风险管理可有效减少风险事件发生,对促进患者病情康复具有显著效果,并提高患者生活质量,值得应用。