至相无相,至道难形:徐渭人物画造形观

李俊

虽然徐渭人物画存世占比不大,但所作人物亦涵盖了文人、隐士、美人、孩童以及观音像等多种题材。这些人物皆笔简形具,形象生动,神韵自存。我们能够从其不多的人物画造形中提炼出其造形观。艺术创作是人类特有的行为活动方式,是艺术家思想观念的投射,而绘画艺术就是为其观念赋形,因之谓“造形观”。画中的形象是艺术家的造形观投射到每一幅作品中的产物。在人物画中,大写意花鸟“狂扫横涂”的笔墨技法通常有所收敛,“信手拈来”的洒脱亦有所控制,代之以意笔线条勾勒。人物画与花鸟、山水在技法与审美等方面虽然具有共通性,在某些层面可以相互借鉴吸收,但仍具有各自的独特性。

徐渭; 人物画; 造形观

徐渭(1521-1593)生于嘉靖初年,现存已知最早的作品纪年为1542,[1]时年21岁。现存最早有明确纪年的人物画作品为隆庆七年(1571)的《风筝图》,两者之间相隔近30年。[2]谢堃在《书画所见录》说徐渭:“山水人物,无一不佳。”[3]《越画见闻》称徐渭:“纵横不拘绳墨,画人物极其生动。”《青在堂画说》曰:“文长醉后拈写字败笔,作拭桐美人,即以笔染两颊,而丰姿绝代,转觉世间铅粉为垢。此无他,盖其笔妙也。”[4]从这些记载可以发现,徐渭十分擅长人物画,但徐渭长久以来以花鸟画著于画史,因此对其人物画的关注较少。

“至相无相”出自徐渭《大慈赞五首·其三》。[5]他深受道禅哲学与晚明心学的影响,“至相无相”玄妙、抽象。在具体的创作过程中如何理解这句话呢?用徐渭自己的画说即“真体何得而状”?具体到绘画实践创作中,什么样的相才是“至相”呢?要理解“至相”,首先要弄清“无相”的含义。“无相”并不是说没有相色,绝弃一切形色,而是说为了获取“至相”不可墨守表面之象。前人眼睛看到的,画笔所描绘出的形象对我而言不一定就是“真体”,我的“真体”需要用我自己的眼睛去发现,用自己的心去感受,用自己的画笔去描绘。从这个角度讲,“至相无相”强调的无非就是“我”的重要性。徐渭的“贱有迹而贵无形”,从实践形态为其“至相无相”的造形观作一注脚。“贱相色、贵本色”的主张虽是徐渭在《西厢序》中针对戏剧提出的,但与绘画内在逻辑是一致的,因此“贱相色、贵本色”则可从理论形态为徐渭的“至相无相”说作另一注脚。《五老观太极图赞》:“至道难形,亦复难说。围之则元公之一圈,撒之则伏羲之一画……”[6]“至道难形”与“至相无相”的内涵是一致的,两者可以互参理解,可谓徐渭造形观在“形而上”层面的总则。

1.不求形似求生韵,贱有迹而贵无形

中国历史博物馆藏徐渭的《花鸟人物卷》上有题诗曰:

世间无事无三昧,老来戏谑涂花卉。藤长刺阔臂几枯,三合茅柴不成醉。葫芦依样不胜揩,能如造化绝安排。不求形似求生韵,[7]根拨皆吾五指栽。

胡为乎,区区枝剪而叶裁,君莫猜,墨色淋漓雨拨开。[8]

徐渭反对葫芦依样般的形似,因为这样的形似只是表面上的真实,没有内在的真实。绘画造形要如造化一般,绝少安排,得自天成。徐渭十分注重“天成”“天然”“绝安排”:“夫不学而天成者尚矣,其次则始于学,终于天成。天成者非成于天也,出乎己而不由于人也。”[9]在徐渭看来,优秀的绘画作品应是目、笔、神三者的统一,而它的视觉呈现及创作原理则是“贱有迹而贵无形”,如此才能不亏其真,才可为“天然”。“虽然,神以目遇,不爽其信,神以笔遇,少亏其真,此所以贱有迹而贵无形。人知此可以相君于纸,子知此可以相人于庭。”[10]这里反映了徐渭对绘画形迹的特殊理解和重视。此处的“迹”是人为的结果,而“无形”则是天然、自然的结果。如同徐渭说的“至相无相”,其“无形”“舍形”“不求形似”等概念,都不是否定形,摒弃一切形象,而是在符合自然的前提下对“形”的取舍、提炼、概括,从而超越外形、形似的层面。造形作为第一要义的地位从未改变,但之所以从文人画兴起以来,一直间有“不求形似”“脱略形色”的论调,主要是因为文人画受到道禅哲学思维的影响,而以“空”“无”“虚”“淡”作为精神向往,甚至是最高向往。但作为视觉艺术,“空”“无”在绘画具体的绘画实践中只是相对的,因为绘画不可能全无造形。在西方的现代主义实验中,极少主义依据“虚无”的理念,展出空画布,不发声音乐会,是十分浅露的行为。[11]而中国的画家要高明得多,他们追求的是空无、虚淡的境界,而非视觉表象的空无,即使是“密如无地”的画面,亦可以体现出空无。

故宫博物院藏此幅《驴背吟诗图》(见图1、图2)并无徐渭的款书,仅有两段清人简短的题跋。[12]有学者论及此画曾说:“得梁楷减笔人物精髓”。整幅作品尤其是人物用笔极其简略,可谓“笔简形具”。正如徐渭诗中所言:“急掀一过,不必跨驴向灞桥,而诗思飘然。于是呼管赠典君,书旧所赠二幅,使吟之。典君试吟,果亦不必跨驴向灞桥,而画思飘然,更扫一枝以归我耶?”[13]他的作品省略了该题材常见的灞桥、风雪环境,仅扫笔勾出几枝树杈藤条,用笔随意而灵动,通过点与线的长短、干湿、浓淡、轻重、缓急、收放等变化,使画面富有节奏感,营造出一种简远深邃、荒寒萧瑟的意境。树下一老翁在驴背上悠然自适,慢慢走入画面右方远处,人的面部与驴面均只能从后侧方看到一小部分,仿佛正远离现实世界的纷扰,进入到诗人自己所营造的宁静世界中去。人物的用笔尤为讲究,每一笔都极富变化之势,恰到好处,是其艺术观念“不求形似求生韵”生动体现。近代画驴名家黄胄尤为推崇徐渭这幅《驴背吟诗图》:“情趣天真,笔墨生动流畅,称之一绝。而所写驴子竟无一笔不准确,观之栩栩如生,气韵天成,的确是千古绝唱。”[14]其实严格来说,此作的驴子造形结构并不十分精准,但这并不妨碍作品的艺术魅力。画中诗人的幅巾和驴的腿、蹄都以一笔扫成,笔法精劲而峭利。[15]腿蹄部位虽仅用一笔钩成,但将转折处的关系表现得十分到位,深得骨法用笔之要。徐渭借驴背吟诗的主题是要表达对既有规则的漠视,一种桀骜不驯、与命运抗争到底的决心。正如驴在诗画中的命运一般,由俗转为雅,由贱转为贵,它的贵与贱、俗与雅、美与丑其实都不是与生俱来的,事物的价值不因他人的评说而定,与徐渭破除诸相,追求本色、真我的思想一脉相通。“贱相色,贵本色”[16]是徐渭戏曲观的重要理论,该理论绝不仅限于对戏曲的理解,而是贯穿其诗、文、书、画、剧乃至人生观、世界观与价值观之中。徐渭是明代著名的戏曲家和戏曲理论家,绘画落款常题“戏笔”“戏墨”“墨谑”。今人研究徐渭多称其水墨画为“墨戏”,他的一生真可谓是“墨戏人生”。“随缘设法,自有大地众生。做戏逢场,原属人生本色。”[17]徐渭将“做戏逢场”当作人生“本色”,他的剧论与画论一脉相承,相互成就,融会贯通。其水墨画亦可谓是他的“戏”。水墨画以“笔墨”演戏,诠释“人生本色”。其人物画就是墨戏舞台上的出演者。因此理解徐渭对戏曲的看法,研究其戏曲理论对理解他的人物画有重要的意义。“相色”字面意思即事物的外观形象。[18]徐渭用来借指那种徒有外在形式、缺乏实质内容,甚而歪曲、遮蔽人生本相与生活真实的文艺创作。相色本为佛学术语,意为世界表相。佛教中还有“变相”一词,特指根据佛经故事所作绘画及雕刻。“相”与“象”通,“无象”原为道家形容道的原始混沌状态,不可名状。换句话说,徐渭言“贱相色”,旨在说明其造形观的实质并不是把握事物的外在形式,而是把握事物的本体和生命。因此,审美观照与艺术创作都不能被孤立的“象”所局限,而应该突破“象”,得之象外。现实中每个人的“本色”是不同的,人物画的意境也自然不可能相同。象因意变,意在变,象则变,真象亦随之不断变化。徐渭十分明白一切都处在变化之中,还拿兵法做比喻。在《治气治心》中说:“夫物有化也,兵亦有化也,取胜不难,知化难也。故曰因敌变化而取胜者,谓之神也。”[19]徐渭的“本色”理论乃是从戏曲和人生中悟出来的,“众人所忽,余独详,众人所旨,余独唾”。走自己的路,即使是他人认为的“羊肠小道”,他也毫不犹豫,自己的人生自己去演,坚决不用“替身”。徐渭在《叶子肃诗序》嘲讽只知模仿,不能得之于性的人是“鸟之文人”:“人有学为鸟言者,其音则鸟也,而性则人也。鸟有学为人言者,其音则人也,而性则鸟也……此虽极工毕肖,而已不免于鸟之文人矣。”[20]“应当说,徐渭正是在以明代哲学为基础而形成的美学主张下进行艺术创造的,所以他的书法是那样纵横捭阖,他的花鸟画则是那样墨笔恣肆,而他的人物画也才会如此不拘形貌,率意而写,画家独立而自由的心灵因之显露无遗。”[21]

图1、2 徐渭《驴背吟诗图》局部112.2×30cm 纸本 水墨 故宫博物院藏

徐渭的《自书小像二首》,其一云:“吾生而肥,弱冠而赢不胜衣。既立而复渐以肥,乃至于若斯图之痴痴也。盖年以历于知非,然则今日之痴痴,安知其不复羸,以庶几于山泽之癯耶?而人又安得执斯图以刻舟而守株……”[22]徐渭的思想与艺术虽深受佛道哲学思想的侵染,但他并未将这些佛义道规奉为圭臬。他以自己的相貌变化为例,人的形貌随着时间的推移在不断变化之中,因此刻画人物形象亦不可“刻舟而守株”。徐渭自己也是这般践行他的人物画造形观的。我们看其《驴背吟诗图》《鱼篮观音图》等作品,虽都是传统的经典意象,在历史上经无数画家重复表现过,但徐渭根据自己的理解加以变化,纯从己意、本色去描绘。

徐渭在画史上以大写意著称,而他的人物画正可谓是以空灵的白描遗貌取神。著名京剧艺术家梅兰芳号召戏曲演员钻研绘画,以提高艺术修养,变换气质,从画中去吸取养料,运用到戏曲舞蹈艺术中去。[23]正是因为戏曲与绘画在审美本质上的互通性,梅兰芳才主张戏曲演员到绘画中去吸取养分。“贱相色,贵本色”是徐渭一个非常重要的美学观点,集中体现了他的文艺价值观,当然也渗透在其绘画包括人物画的创作之中。他的人物画如同其花鸟题材一样,追求一种本色自然,率意而放松的笔墨,这从他的《山水人物花鸟册》(图3、图4)中就可看出。图中人物只以数笔草草点缀,菱衣或横抹或捺锋,信手而成,闲散烂漫,本真自然,正是其“贵本色”造形观的充分展现。

图3 徐渭 《山水人物花鸟册之三》纸本水墨46.3x62.4cm 故宫博物院藏

图4 徐渭 《山水人物花鸟册之八》纸本 水墨46.3x62.4cm 故宫博物院藏

2.假形骸,凭人捏塑;真面目,由我主张

人生本就变化无常,徐渭的一生更是充满了戏剧性、幻灭、飘忽,难以尽述。那些假形幻象捉摸不透,只好任凭人捏塑,而世人却执迷那些虚幻的名利,徐渭对此有清晰的认识。他无力去改变社会现实,但自己艺术的“真面目”,则必须由我自己做主。[24]晚明社会中弥漫着“假道学” “伪文学”之风,以王艮、何心隐、徐渭、李贽等为代表的启蒙派,竭力倡导个性解放和人文主义。徐渭的“本色”论,“真我”论正是在此背景之下,对封建正统文艺,对“伪”与“假”的鄙弃。徐渭的诸多思想主张在当时都显得不合时宜,因此成为众人口中的“颠狂”,但他其实只是在追求真我、真心、真学问而已。在明代后期这样一个物欲横流的时代,到处都是陷阱,稍不留神就会深陷其中。只有不为欲望驱使,不为幻相所迷,方可保持自我本真。徐渭不囿于经典图像和文本的框架结构,以自己的认识和思考对各类人物题材进行解构,转化为其自身的经验和理论。徐渭的“真我”论可理解为在现实生活中注重“真相”,在艺术中探寻“真象”,而在造形上突出“真形”。

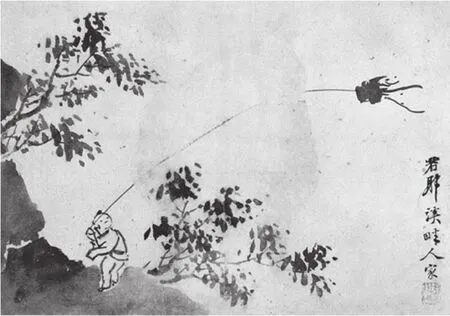

《拟鸢图》与《山水人物花鸟册·之六》(见图5-图7)两幅作品,十分自然地令我们联想到徐渭文集中诸多的风鸢诗、放鸢诗,可谓是徐渭生命的写照。而拟鸢图画作则成为他人生哲学的图解,在随意的笔触中,充满了人生的幻灭感。[25]徐渭的作品不拘于外在形式,多为其内在精神的图解,其心性的自然流露,但我们能够因此就说其作品就没有外在形式吗?郑燮关于工、写的关系的一段话常常为人引用:“吾辈写意,原不拘泥于此。殊不之写意二字,误多少事。欺人瞒自己,再不求进,皆坐此病。必极工而后能写意,非不工而遂能写意也。”[26]郑板桥此处重点强调的乃是写意需要极工的前提,他批评的是那些拘泥于写意画的表面形式,而没有扎实基本功的写意,并非贬低一切写意绘画,而是认识到了写意的难度、高度与深度。徐渭正是郑板桥所敬仰和极力推崇的写意画家。徐渭在《书沈征君周画》同样也表达了写意的草草之笔需有精工到丝毫的程度才能更加绝妙:“精致入丝毫,而人眇小止一豆。惟工如此,此草者所以益妙也。不然,将善趋而不善走,有是理乎?”[27]写意手法并非是花更少的时间和精力去画更多的作品,创作一幅作品的时间不能仅仅只计算从动笔开始到结束完成所用的时间,某种程度上好的写意作品所需要积累的时间和精力比工笔更多。尤其像徐渭作为“通才”,其写意画中融汇了他的诗、书、剧、文的思想,这些综合涵养的积淀是需要耗费大量时间和精力的。以此来看徐渭“相承其意”,乃是通过“承”其意而写己意,所谓“师心横从,不傍门户。”[28]

图5 徐渭《拟鸢图》 纸本水墨 画心:32.4x160.6 书心:32.4x225cm 上海博物院藏

图6 徐渭《拟鸢图》局部 纸本水墨

图7 徐渭《山水人物花鸟册·之六》46.3x62.4cm 纸本水墨 故宫博物院藏

在徐渭存世不多的人物画题材中,似乎对观音题材尤为青睐。除了现今存世的三幅观音图,徐渭集中还记载了多幅观音画的题赞。如《观音大士赞》:“一观音法,而有二评。法华他机,楞严自行。温陵孤山,又借两经。真者有两,画者矣亦然。一似道子,一似龙眠。合二为一,妙哉,俞子之管。”《白描观音大士赞》:“大士观音,道以耳入,卅二其相,化门非一。而此貌师,绘不着色。似吴道子,取石以勒。”[29]两则赞文都提到了吴道子,且认为将李公麟与吴道子画法结合起来尤为绝妙。吴道子与李公麟均擅仙佛类的人物画,尤其是吴道子“吴带当风”“似灯取影”“神采飞动”的画风应该对徐渭的观音像产生了一定的影响。特别是吴道子作品吸收了张旭草书用笔的速度和气势这一点,对徐渭人物画的影响最甚。

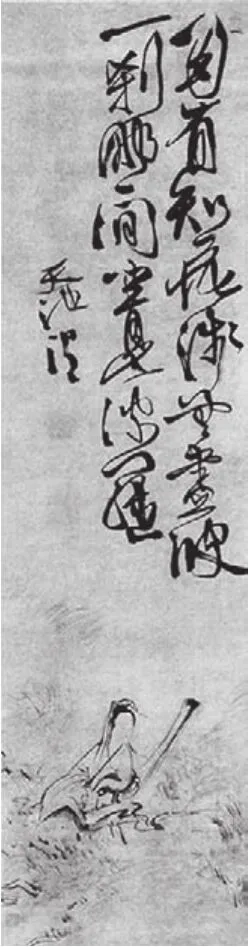

徐渭所绘观音像同样具有世俗性,但他的目的绝不是直接摹写现实生活,吸引徐渭的是宗教题材所构成的一个超现实的虚幻的审美世界,具体来说,就是以其自己的认识和思考,对宗教教义进行解构,转化为其自身的经验和理论。宗教题材当然有警喻规劝的现实作用,但在审美的本质上乃是超现实的。[30]上海博物馆藏徐渭的《鱼篮观音图》(图8)线条墨色极淡,以稍浓之笔写出领口及腰间系带,头发则以水墨晕染,层次分明,变化丰富,面部五官的勾画亦十分简略,人物造形简洁舒缓而富有节奏感。右上方的题赞曰:“泼刺泼刺,婀娜婀娜。金刚法华,一棍打破。瞒得马郎,瞒不得我。”[31]书法用笔活泼生动,挥洒自如,明显与人物收敛、谨慎的用笔不同,而与其泼墨写意花卉之间的气息更接近。这种笔墨与造形的观念在《水月观音》(图9)与《莲舟观音》(图10)中亦有体现。赞文中体现出徐渭崇尚南禅顿悟,直指心性,不立一法,目空一切的思想。如《莲州观音》:“幻有知花,涉无尽波。一刹那间,坐见波罗。”[32]《折芦达摩赞》:“弄此伎俩,作傀儡影。”[33]徐渭将观音、达摩等图像都视为制造幻象的伎俩,不过是虚幻的傀儡之影。

图8 徐渭 《鱼篮观音图》 原名《渔妇图》116x26cm 纸本水墨 上海博物馆藏

图9 徐渭 《水月观音图》 102.6x26.4cm 纸本水墨 天一阁博物馆藏

图10 徐渭 《莲舟观音图》 116x29.3cm 纸本水墨 中国美术馆藏

人物画尤其是宗教题材本身带有庄严的性质,相对于花鸟或山水对造形准确度的要求更高一些。因此徐渭画人物时,其狂放不羁的秉性就需要有所收敛,花鸟画中极具张力的行草笔法也有所削弱。黄胄对徐渭观音像的评价是公允的:“见青藤道人画观音,粗笔大写,一气呵成,颇佳。但欠点睛之笔,即工整处应着意刻画,粗中见精,耐人寻味。”[34]人物画相对缜密的造形会削弱徐渭奔放的用笔,因此徐渭的人物画令观者感到缺乏点睛之笔,这大概也是徐渭很少画人物作品的原因之一。但徐渭自有其解决的办法:就是以其奔放的书法题诗,令诗文书法成为画面的重要组成部分,并以诗文的内容蕴含解构画面形象,从而令观音图像某种程度上成为附属的角色。徐渭通过表现常见的观音形象,借题发挥,以诗文意涵对画中形象进行解构,从而形成超越画中形象值得玩味和思考的奇趣。[35]从存世的三幅徐渭观音像造形来看,亦具有世俗化的特征,而少有宗教的神秘气息,均为细长的立轴。书法在画面中占据显著的地位,具有独立存在的价值,可以说徐渭的观音像是“以书入画” “以书解画”。

某种程度上,徐渭将自己的画视为了他的“心书”“心声”。杨雄的“书为心画”到徐渭这里变成了“画为心书”。[36]张岱对徐渭书与画的关系有过一段简明扼要的评述:“青藤诸画,离奇超脱,苍劲中姿媚跃出,与其书法奇绝略同……青藤之书,书中有画;青藤之画,画中有书。”[37]道了出徐渭绘画的一大特色即“画与书同”“画中有书”。此一特点在徐渭大写意花鸟作品中体现得更为淋漓。例如他在《旧偶画鱼作此》上的题诗:“元镇作墨竹,随意将墨涂。凭谁呼画里?或芦或呼麻。我昔画尺鳞,人问此何鱼?我亦不能答,张颠狂草书。”[38]徐渭的“书中有画、画中有书”不是“石如飞白木如籀,写竹还须八法通”这类简单的视觉层面或笔画形式的模仿,而是从书法形体衍变的规律探寻蹊径。[39]我们从徐渭集中的《张旭观公孙大娘舞剑器》《玄抄类摘序》等文之中便可知道徐渭深谙其理。而观音图像更多是为了表达徐渭的宗教观与哲学观,对于佛教教义的独特理解,其观音像造形可谓是从其思想中溢出。

越到晚年徐渭似乎越喜欢在诗文书画中表现“风”“影”这类飘忽不定,“无常形”的物象,以此暗喻其一生飘零,半身落魄,随风摇曳。如《咏落叶》:“秋来一叶杳然飞,无奈秋风叶叶随。”[40]《牡丹画》中题诗:“墨作花王影,胭脂付莫愁。”《牡丹》:“不藉东风力,传神是墨王。”[41]风的表现在徐渭人物画的作品中亦有所体现。前文论及徐渭熟识吴道子画风。徐渭的观音像造形受吴道子画风影响似乎不太明显,而这两幅迎风欲飞的人物与吴道子画风更加接近。所谓“吴带当风”跟造形用笔是密切相关的。吴道子与徐渭都推崇张旭的狂草书,《图画见闻志》:“吴之笔,其势圆转,而衣服飘举。”[42]徐渭的《戏蟾图》(图12)与《山水人物花鸟册》(图11)也具有圆转飘举的特征,所绘人物均迎风而立,似在与命运抗争。“痴癫狂怪”的外表之下,乃是其对“真我”的渴望和追求。如果说只有“疯子”才能成为艺术家,那么徐渭应该是其中当仁不让的一位。

图11 徐渭 《山水人物花鸟册之一》46.3x62.4cm纸本水墨 故宫博物院藏

图12 徐渭 《戏蟾图》局部49.6×26.5cm 纸本水墨 中国嘉德2005秋季拍卖会成交

3.舍形悦影

徐渭在《书夏圭山水卷》中说:“观夏圭此画,苍洁旷迥,令人舍形而悦影。[43]但两接处,墨与景俱不交,必有遗矣,惜哉!云护蛟龙,支股必间段,亦在意会而已。”[44]“苍洁旷迥”给人的感觉是一种气象万千,烟雾缭绕,幽远深邃的画面,通常形体轮廓不是特别清晰,给人一种形影不分,朦胧模糊之感,意境特别像韩拙说的“迷远”“幽远”。[45]明人的一段游历日记曾如此描绘其眼前的自然风光:“晨钟初歇,披衣启户,细雨溟濛,湖光山色不甚分明,模糊中别有妙处。”[46]这与徐渭观夏圭山水画作时的感受何其相似!不论是自然还是绘画,此时具体的山水轮廓是否清晰、山形是否可辨已经不重要了,因为“模糊中的妙处”已经带给观者悦影之感,客体已经伴随主体一起升华了。因此徐渭说“令人舍形而悦影”。

3.1 画为戏影:“影子”的启发

我们常说形影不离,如影随形,影子是依附于形而存在的,那么徐渭何以说“舍形而悦影”呢?徐悲鸿说:“中国画不写影,其趣遂与欧画大异。”[47]“舍形悦影”之“影”不同于徐悲鸿说的西方绘画所强调的光照下的阴影,不是实体的影,也不是说夏圭的画不注重实景之“形”的描绘,而是一种带有主体性质的抽象之“影”。徐渭说的“悦影”是一种“意会”,是观画者与创作者之间心灵的沟通,所以既是创作者的愉悦,也是观画者的愉悦。徐渭“舍形悦影”之说的突出贡献,就在于他将现实中的影子凝练为造形要素了。《现代汉语大辞典》“影像”一词的解释就是肖像,画像。“追影”指祖先的画像,“影堂”则是专门悬挂祖先遗像的灵堂,“倩影”指曼妙的女性的身影,这些“影”都指人的形貌。浙江省博物馆藏有一幅罗聘所绘的《丁敬像》,画上有诗曰:“古极龙泓像,描来影欲飞。”[48]此处的“影”不仅与人像同义,而且是具有丰沛生命力的人。“影欲飞”是形容画像仿佛活了,欲从画中走出,与姜绍书所言“如明镜取影”之“影”意同,含有栩栩如生之意。[49]由此可见,古代的“影”与人物画之间有紧密的联系。

“舍形悦影”之说可能受到当时民间影戏的启发。徐渭曾经收集过一些“做影戏”的灯谜,对民间的影戏也有所了解。他在《做影戏》中说:“做得好,又要遮得好。一般也号子弟兵,有何面目见江东父老?”[50]影戏在明代又称“灯戏”[51],常在迎春等时节日演出。明代还有纸影:“都是纸骨子剪成的人物,糊上各样颜色纱绢,手脚皆活动一般,也别有趣。”[52]如前文提及的“驴背诗思”,“影子”历来也是一个文人特别青睐的审美意象,常见于各类文学作品中。如林逋《山园小梅》诗:“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”。[53]徐渭自己也有大量关于“影”的诗文,如《伞》就极富画面感:“月中荷盖影亭亭,雨裹芭蕉声肃肃。”[54]围绕着影子所产生的文学意象亦对画家的创作有所启发。苏轼曾记载了两则关于影子启发了人物画创作的典故,常被后世引用为人物传神的妙法佳例。[55]苏轼说人在墙上摹出其灯下的身影,虽然没有画眉目等五官,而见者根据影子的外形皆一眼能够看出是他来。不仅如此,吴道子以灯取影的方式画人物还能够做到“不差毫末”的精准。除了这两则“人影”典故的启发,画史上有大量的画家受到“竹影”的启发。郭熙《林泉高致》说,学画竹在月夜时将竹影照于素壁上,“则竹之真形出矣”。[56]夏文彦《图绘宝鉴》记载李夫人“描墨竹影,生意具足”。这些丰富的影画理论可能启发了“舍形悦影”之说。以造形观的视角来看,不论形、色、光、影作为造形的要素没有本质的区别,都是为了造形的抒情、达意、传神。

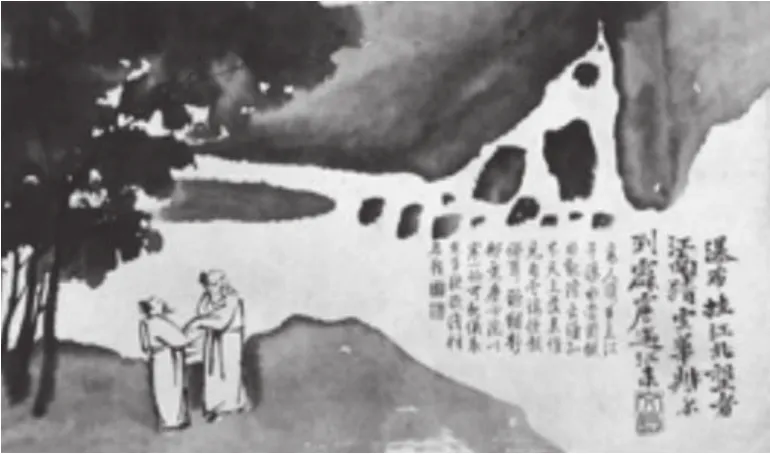

舍形悦影式的造形观绝对不是浮光掠影式观察取象,相反,这种造形方式需艺术家更加明察秋毫,用心去观察体会,发现客体形象的典型特征,并充分发挥艺术想象,能动地塑造艺术形象。徐渭通过自己的观画所得,以及实践和理论经验总结,将“影”这个意象提炼成为绘画的审美意象和造形要素。《写竹赠李长公歌》诗曰:“山人写竹略形似,只取叶底潇潇意。”《画竹》:“万物贵取影。”[57]这几段题画诗可以为其“舍形悦影”说作注脚。“舍形”“略形似”不是不重视形,也不是否定形的作用,而是对形做主观的取舍,略去繁杂的形,重新组织无序的形。《花鸟人物卷·之四》(图14、图16)诗曰:“架橹乘舟意兴豪,忽惊飞瀑挂松梢。悠然清景看无厌,分付奚童慢慢摇。”徐渭泛舟江河,看到赏心悦目的美景,意兴勃勃,遂吩咐童仆慢些摇船,想要多看几眼难得的胜景。《山水人物花鸟册·之五》(图13、图15)落款为:“扁舟雨霁,忆而图此。”有学者称船和人物的造型颇似吴镇,但画面左侧的崖壁枝叶以及水中的芦草的笔墨与徐渭的典型风格保持一致,从己意所出。两幅作品的构图,包括书法落款都非常像,(图14)崖壁面积更大一些,没有(图13)中的簇草,人物的姿态基本一致。值得一提的是,(图14)中的童仆为正侧面,头部的线条交代不够清晰,衣纹略显琐碎,眼睛的位置也不太对。然而徐渭画(图13)时童仆身体仍为正侧面,但头部却改为了背面的视角,这样就可以省略许多面部细节。徐渭显然对造形细节的精准度不太在意,也无兴趣表现这类“细枝末梢”。两幅作品都无纪年,但从题词的书法风格和内容来看,《花鸟人物卷·之四》的创作应早于《山水人物花鸟册·之五》。徐渭甚是怀念当初的美好景色,在创作后一幅作品时遂题曰“忆而图此”,犹如吴道子写嘉陵山水“无粉本,而并记在心”。在一次游历途中沉醉于沿路的美景,回家后遂根据回忆画了出来。这样的创作方式也是中、西方取形的重要区别,也就是造形观的不同。

图13 徐渭《山水人物花鸟册·之五》46.3x62.4cm纸本笔墨 故宫博物院藏

图14 徐渭 《花鸟人物卷·之四》19x22cm 册页 纸本笔墨 国家博物馆藏

图16 徐渭《花鸟人物卷·之四》童仆局部

3.2 万物贵取影,把笔取神传

“万物贵取影,写竹更宜然……把笔取神传。”[58]画竹子要取影传神,画人物更是如此。无论舍形还是取影,最终的目的还是要运笔写神,传神达意。《牡丹亭第十四出·写真》借丫鬟春香之口,说出了一个关于“影像”的重要理论:“丹青女易描,真色人难学。似空花水月,影儿照相。”[59]相对于表现人内心真实感受而言捕捉外表的形似更容易,但紧接着又说在肖像画中描绘个人自我的难处,以形象反映现实,就好似空花水月,影儿照相般,虚无缥缈,难以把握。《牡丹亭》中将影像用于描绘肖像的隐喻,唤起了中国肖像画中的一个双义术语“影”,这个字既指反映,又指影子。佛教中“影”和“映”是没有真实存在的。这个字还与“应物象形”的“应”字同音,“应”(应真)字有时用作表示高僧肖像的复合词的一部分。[60]

《泼墨十二段·卷四》《泼墨十二段·卷八》(图17、图18)的题跋,一幅是对时间的感叹,一幅是对空间的吟咏。相较于历史长河,人生不过短短数十载,以宇宙天地的视角看人,不过是一粒尘埃。《泼墨十二段·卷四》题跋:“闲看数着烂樵柯,润草山花一刹那。百无年来棋一局,仙家岁月也无多。”《卷八》:“瀑布挂江北,望着江南猜,雪花那不到,霹雳过江来。”历史长河,天地万物间的种种造化,岂能穷尽,因此绘画一定要做取舍,去伪存真,从而留下造化的神影、画家的心影。这种造形观可谓是“以神存影,以形写影”。弈棋与观瀑均是常见的人物画主题,徐渭画中人物具体的样貌并不是表现的重点,虽极其简略,但人物的神态,彼此间的呼应,年龄身份皆一览无遗,墨景相融。孙明道说徐渭是:“将宋人对‘形’的超越化作‘影’的赏识;将宋人对‘意’的追求化作‘情’的宣泄。”[61]概而言之,“舍形悦影”的造形方式是徐渭观山水画所得,经写意花鸟的实践总结提炼,并旁溢到其人物画创作之中。

图17 徐渭《泼墨十二段·卷四》 又名《弈棋图》 尺寸不详 纸本水墨 故宫博物院藏

图18 徐渭《泼墨十二段·卷八》 又名《观瀑图》 尺寸不详 纸本水墨 故宫博物院藏

2010年西泠春拍曾有一件徐渭的《羲之笼鹅图》(图19),右侧签条写有:徐天池右军笼鹅图真迹。人物的画法与徐渭绝大部分人物画一样纯以线条勾勒,山水背景则用泼墨法写出,衬托出人物的简洁空灵。山石树影层次分明,寥寥数笔就将墨色深浅变化描绘得淋漓尽致。疏影朦胧,颇有“舍形悦影”之感,与徐渭所擅的大写意画面貌一致。国家博物馆藏徐渭《花卉人物册》(图20)第四开亦为相同主题作品,画上题诗也相类。但人物与背景用笔相对于西泠的拍品略显生硬,墨色变化也不够丰富。徐渭认识到大写意绘画的兴盛与草书的盛行关系密切,他在《书八渊明卷后》中说:“迨草书盛行,乃始知有写意画,又一变也。卷中貌凡八人,而八犹一,如取诸影,僮仆策杖,亦靡不历历可相印,其不苟如此,可以想见其人矣!”[62]需要说明的是这种影响不是点画形象,外形上模拟借鉴,而是观念、文化与思考方式上的影响。

图19 徐渭 《羲之笼鹅图》90.5x38cm 水墨纸本 立轴 西泠印社2010春拍成交

图20 徐渭 《花卉人物图册》之四 28.5x19.5cm 纸本 水墨 国家博物馆藏

清人汪之元在《天下有山堂画艺》中说:“写影者,写神也。脱不得神,则影亦失之,何况形似乎?”[63]汪之元强调形影要统一于神,形与影皆为传神。徐渭经常借酒和画来消愁,《题雪景画》:“腊酒比时熟,老夫终岁忧。壶公能醉我,跳入画中休。”现实之中无所遁形,想要逃禅,借醉酒之意进入画中暂休片刻。无奈画中也危机四伏。查瓦茨卡娅说:“黑白画(水墨)被当作一种影的画来思考,影亦可以看成是折射在绘画中的中国审美意识的祖型。”[64]徐渭的舍形而悦影就是离形得似的方法。影子虽虚,恰能传神,表达出生命里微妙的、难以模拟的真。[65]徐渭用“舍形悦影”一词形容的是夏圭山水,后世研究者多将该词总结为徐渭大写意花鸟的造形特征,但实际上也可概括到其人物画的造形观之中。虽然具体的创作手法可能会有区别,但不同绘画科目的造形原理没有本质的分别。舍形悦影是徐渭从绘画实践以及书画鉴赏中总结领悟出来的造形观,是对中国传统形神理论的继承和发展。

4.结语

徐渭人物画及理论的突出贡献在于将大写意绘画造形的思想观念投射到了人物画之中。所绘人物虽草草数笔而神态毕现,开启了明清写意人物画之先河。徐渭虽生在明代中期,却拉开了风云激荡的晚明艺术的帷幕。樊波总结明代人物画的特征说:“明代人物画笔墨语言越来越奔放自如,造型亦随之而越来越奇异多变,因而主观倾向越来越凸显,”并认为这是明代人物画区别于前代的一个重要标志。[66]其实更确切地说,应是晚明人物画的重要标志。要说“笔墨奔放自如”徐渭是当仁不让的代表性人物。但对其笔墨造形与美学思想的研究多集中在花鸟领域,对人物题材则较少有人注意。《在驴背吟诗图》《戏蟾图》等作品中,我们看到徐渭最大限度地兼顾了造形和用笔,调和了法度和个性。概而言之,徐渭的绘画思想及人物画造形的理论贡献,主要可归纳为以下几个方面:

一、徐渭的造形观念是站在中国传统道禅哲学以及晚明心学的根基上,依据其对传统绘画的理解与实践提出的。如道家的“五色令人目盲”,佛家视现实世界如“梦幻泡影”,心学强调“心之所发便是意”的思想,都在徐渭的作品中有所体现。

二、徐渭的人物画造形观是对传统文人画经典特质的继承与发展,他将顾恺之以来“以形写神”的观念发展为“以影写神”“以影传神”。此外,徐渭造形观念中还蕴含了以空为有、以虚为实、疏可跑马,密不透风,画道之中、水墨为上,畅神论,画以自娱等观念。

三、舍形悦影是徐渭造形观中最具代表性的理论主张。此说受到了现实中的影子,皮影戏,文学意象之“影”,以及最重要的山水画中烟霭朦胧、苍洁旷迥之境的启发,通过抽取出“影”这个意象实现对“形”的超越,以神存影,以形写影,将“影”提升为一个审美的对象,并提炼为水墨画的一个造形要素。这种造形观是一种避免谨毛失貌、删繁就简、笔简形具、遗貌取神的减笔风格,在徐渭这里体现为注重“生韵”“生动”“生气”“如生”。

四、徐渭舍形悦影、道在戏谑的造形观,是借客观之物抒主观之情,但他并不忽视以画传客观之神,而且认为抒主观之情必须不违背传客观之神的要求。徐渭以“真情”“真我”去统摄客体,最为典型地体现在他的水墨牡丹等花鸟作品中,并旁溢到其人物画之中。绘画之中的舍形悦影就是面对现实生活舍妄取真的态度和观念,与其“贱有迹而贵无形,不求形似求生韵”的造形认识,“旷如无天,密如无地”的章法构图观,“真我论”“贱相色,贵本色”“至相无相”“至道难形”的道艺观,“心为上,手次之,目口末矣”的取形观;“动静如生,悦性弄情,工而入逸”的品评观等思想之间都是一脉相承的。

五、“舍形悦影”“万物贵取影”“无影但涵痕”等观念是内在统一的,也是对前人绘影思想似灯取影(苏轼)、镜中写影(陈造)、捕风捉影,以形索影,以影索形(陈淳)等思想的吸收再造。它又启发后世诸多的写意画家画者东西影(八大)、得之于纸窗,粉壁,日光,月影中(郑燮)、明镜取影(姜绍书)、戏为造化留此影致(恽寿平)、写影即写神(汪之元)等。后世凡涉写意类型的画家无不受到徐渭的影响。

注释:

[1]云南省博物馆藏徐渭《水墨花卉卷》(又名《杂花卷》《花卉卷·十二段》)长卷纸本 32.5x624cm 嘉靖二十一年(1542年)。

[2]徐渭系统学画、作画在中晚年以后,以画家面目出现不早于45岁。《明画录》:“徐渭中岁始学画花卉,初不经意,涉笔潇洒,天趣烂发,于六法中皆可称散僧入圣。”徐渭初学画时是从花鸟入手的无疑,他最大的成就也是花鸟,学画前已在戏曲、书法方面有所成就,并有自己独特的审美主张,弄清这个前提对于理解徐渭的人物画创作将有所裨益。

另据张小李:《徐渭习画时间小考》,《紫禁城》2010年第2期,第33页。该文认为:从文献实据来说,李桂生所确定的徐渭习画时间(50岁才开始正式习画)比徐朔方先生的说法(29岁左右开始习画)更有说服力。徐渭在入狱之前(46岁因杀妻入狱,53岁出狱)可能已有信笔涂鸦之作,但他投入大量精力习画并形成自己的画风应该在他出狱以后。

[3]邓实等:《美术丛书(四集第十辑)》,杭州:浙江人民美术出版社,2013年,第53页。见谢堃《书画所见录》。

[4]卢辅圣:《中国书画全书·第10册》,上海:上海书画出版社,1993年,第766页。见陶元藻《越画见闻》。

[5]徐渭:《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第981页。见《徐文长逸稿·卷十七》:“至相无相。既有相矣,美丑冯延寿状,真体何得而状?”

[6]徐渭:《徐渭集》,第983页。见《徐文长逸稿·卷十七》《五老观太极图赞》。

[7]薛永年:《文人画论中的两个问题》,《造型艺术研究》1985年第4期,第85页。“舍形悦影”论与他“不求形似求生韵”的主张互为表里,是徐渭艺术见解中的枢纽,也是他对中国写意画论的一大贡献,比倪云林对形似的认识大大向前迈进了一步,并最终形成“妙在似与不似之间”的理论见解做出了不可低估的贡献。

[8]徐渭:《徐渭集》,第154页。见《徐文长三集·卷五》《画百花卷与史甥,题曰漱老谑墨》。

[9]徐渭:《徐渭集》,第1091页。见《徐文长佚草·卷二》《跋张东海草书千文卷后》。

[10]徐渭:《徐渭集》,第980页。见《徐文长逸稿·卷十七》《祝相士小象赞》。

[11]钟孺乾:《水墨变象》,北京:人民美术出版社,2013年,第66-67页。

[12]左上为笪重光题记:“徐田水月驴背吟诗图。笪在辛鉴定。”右下为张孝思题记:“以书法作画,古人中多见之。此副虽无款识,为徐文长先生笔糜疑。懒逸张孝思鉴。”

[13]徐渭:《徐渭集》,第303页。《徐文长三集》卷七《书刘子梅谱二首》。

[14]黄胄:《黄胄谈艺术》,北京:中国青年出版社,1998年,第162页。

[15]徐邦达:《古书画伪讹考辨(下) 》,南京:江苏古籍出版社,1984年,第146页。徐邦达先生认为《驴背吟诗图》上方的树枝藤蔓是徐渭亲笔,人骑出于他人之手,但不知何人。细数万历间人物画家中象有这样的艺术风格、艺术水平的人还找不出一位来,因此存疑持考。

[16]徐渭:《徐渭集》,第1089页。见《徐文长佚草·卷一》《西厢序》“世事莫不有本色,有相色。本色犹俗言正身也,相色,替身也。替身者,即书评中‘婢作夫人,终觉羞涩’之谓也。婢作夫人者,欲涂抹成主母而多插带,反掩其素之谓也。故余于此本中贱相色,贵本色。众人啧啧者,我呴呴也。岂惟剧者,凡作者莫不如此。磋哉,吾谁与语。众人所忽,余独详,众人所旨,余独唾。嗟哉,吾谁与语。”

[17]徐渭:《徐渭集》,第1160页。见《徐文长佚草·卷七》《戏台》。

[18]朱立元:《美学大辞典·修订本》,上海:上海辞书出版社,2014年,第222页。

[19]徐渭:《徐渭集》,第894页。见《徐文长逸稿·卷十三》。

[20]朱剑心:《晚明小品选注》,杭州:浙江人民美术出版社,2015年,第28页。

[21]樊波:《中国人物画史》,南昌:江西美术出版社,2018年,第530-531页。

[22]徐渭:《徐渭集》,第585页。见《徐文长集·卷二十一》。

[23]梅兰芳:《舞台生活四十年》,北京:中国戏曲出版社,1987年。见第三集,第二章《从绘画谈<天女散花>》。

[24]徐渭:《徐渭集》,第1161页。见《徐文长佚草·卷七》《子母祠》:“世上假形骸,凭人捏塑;本来真面目,由我主张。”

[25]朱良志:《南画十六观》,北京:北京大学出版社,2013年,第298-299页。

[26]郑板桥:《郑板桥集》,上海:上海古籍出版社,1962年,第155页。

[27]徐渭:《徐渭集》,第573页。《徐文长三集》卷二十。

[28]徐渭:《徐渭集》,第976页。见《徐文长逸稿·卷十六》《书田生诗文后》。

[29]徐渭:《徐渭集》,第580页。见《徐文长三集·卷二十一》。观音在民间有三十二种化身形象,《全宋诗》二九九八卷中记载释慧开《三十二应赞》一首:“现种种形,说种种法。形法皆非,假名菩萨。更于诸相见圆通,当人正眼俱戳瞎。”

[30]樊波:《中国人物画史》,第296页。

[31]徐渭:《徐渭集》,第581页。见《徐文长三集·卷二十一》。

[32]徐建融:《徐渭书画全集·绘画卷》,天津:天津人民美术出版社,2014年,第164页。

[33]徐渭:《徐渭集》,第581页。见《徐文长三集·卷二十一》。

[34]黄胄:《黄胄谈艺术》,第162-163页。

[35]张世吉:《从徐渭“观音图”看晚明文人画宗教主题的个性化表现》,《书画世界》2019年第11期,第30页。

[36]支伟成:《扬子法言》,上海:泰东图书局,1923年,第29页。见《问神卷第五》汉代杨雄云:“言,心声也;书,心画也。声画形,君子小人见矣。”“心声”“心画”的说法,非常明确地指出了文艺创造同艺术家主观的思想感情的关系,极大地突出了中国古代美学把文艺看成是人内在的思想感情的表现这一根本观点。此外,“心声”“心画”的说法既指出了文艺同“心”的关系,同时又道出了文艺所具有的直接诉之于视听感官的形象性,该理论也成为宋代以后文人画的重要理论基础。

[37]张岱:《琅嬛文集》,长沙:岳麓书社,2016年,第168页。见《跋徐青藤小品画》。

[38]徐渭:《徐渭集》,第159页。见《徐文长三集·卷五》。

[39]钟孺乾:《水墨变象》,第69-81页。参看《与书共变》章节。

[40]徐渭:《徐渭》,第282页。见《徐渭集·补编》。

[41]徐渭:《徐渭集》,第835页。见《徐文长逸稿·卷七》。

[42]俞剑华:《中国历代画论大观第二编:宋代画论》,南京:江苏凤凰美术出版社,2019年,第16页。见郭若虚《图画见闻志》《论曹吴体法》。

[43]“舍形悦影”是徐渭造形观的重中之重,因为“影”的概念作为一个造形要素的提出和实践与大写意绘画在明代的发展密不可分。历来被诸多学者关注:例如伦敦大学的杨晋绮《再论徐渭“舍形悦影”绘画观念之内蕴、实践与接收》,曾参与2019年12月28-29日南京艺术学院举办的《与造物游:第二届晚明艺术史学术研讨会》;《美术研究》2011年2月载任军伟的《舍形悦影:徐渭画学的一个重心》等。另明代周履靖编过一本竹谱名为《淇园肖影》,清代李作贤撰《书画鉴影》一书,记述其亲眼所见书画作品,周亮工撰《因树屋书影》,古希腊柏拉图称绘画之美只是上界事物在尘世中的“仿影”。绘画与“影”有千丝万缕的联系。

[44]徐渭:《徐渭集》,第572页。见《徐文长三集·卷二十》。

[45]俞剑华:《中国历代画论大观第二编:宋代画论》,第68-69页。见韩拙《山水纯全集》:“有山根边岸,水波亘望而遥,谓之‘阔远’;有野霞暝漠,野水隔而仿佛不见者,谓之‘迷远’;景物至绝而微茫缥缈者,谓之‘幽远’。”

[46]王国平:《杭州文献集成第2册:武林掌故丛编 2》,杭州:杭州出版社,2014年,第469页。见(明)浦祊《游明圣湖日记》。

[47]张玉英:《徐悲鸿谈艺录》,郑州:河南美术出版社,2000年,第4页。

[48]田呢:《吮毫描来影欲飞——明清写意人物画的象与神》,《光明日报》2019年11月3日,第009版。

[49]卢辅圣:《中国书画全书·第4册》,上海:上海书画出版社,1993年,第875页。见姜绍书《无声诗史》。

[50]徐渭:《徐渭集》,第1066页。见《徐文长逸稿·卷二十四》。

[51]张岱:《陶庵梦忆》,杭州:西湖书社,1982年,第50页。卷四《世美堂灯》:灯不演剧则灯意不酣。 又见17页,卷二《鲁藩烟火》:天下之看灯者,看灯灯外,看烟火者,看烟火烟火外,未有身入灯中光中影中烟中火中,闪烁变幻。可见晚明“灯影戏”在江南地区之流行,徐渭的“舍形悦影”说亦有跳出形影之外观察事物景象的变幻,犹如张岱所言“闪烁变幻”之美。

[52]汪玉祥:《中国影戏》,成都:四川人民出版社,1992年,第56页。另法国有一部电影短片叫《没有影子的人》,故事说一个自卑的男人失去影子无论如何也找不回来,后来看到一个地方的人们正在表演皮影戏,没有影子的男人重新找到自己的位置。古今中外皆有人认为影子与人的精神灵魂有某种神秘的联系。

[53]林逋,沈幼征校注:《林和靖诗集》,杭州:浙江古籍出版社, 1986年,第89页。

[54]徐渭:《徐渭集》,第1068页。见《徐文长逸稿·卷二十四》。

[55]俞剑华:《中国画论类编》,北京:人民美术出版社,1986年,第454-455.《传神记》:“顾虎头云:‘传神写影,都在阿堵中。’其次在颧颊。吾尝于灯下顾目见颊影,使人就壁摸之,不作眉目,见者皆失笑,知其为吾也。”《观吴道子画后》:“道子画人物,似灯取影,逆来顺往,旁见侧出,横斜平直,各相乘除,得自然之数,不差毫末,出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外。”

[56]俞剑华:《中国历代画论大观第二编:宋代画论》,第43页。

[57]徐渭:《徐渭集》,第201页。 见《徐文长三集·卷六》《画竹》。

[58]徐渭:《徐渭集》,第201页。 见《徐文长三集·卷六》《画竹》。

[59]汤显祖,徐朔方等校注:《牡丹亭》,上海:古典文学出版社,1958年,第69页。

[60]文以诚:《自我的界限:1600-1900年中国肖像画》,郭其伟译,北京:北京大学出版社,2017年,第34页。“应真”是梵语罗汉的意译,意谓得真道的人。

[61]孙明道:《徐渭的绘画与王维的传说》,《美术观察》,2012年第1期,第107页。

[62]徐渭:《徐渭集》,第574页。《徐文长三集》卷二十。

[63]俞剑华:《中国画论类编》,北京:人民美术出版社,1986年,第1151页。

[64]E.查瓦茨卡娅:《中国古代绘画美学问题》,陈训明译,长沙:湖南美术出版社, 1987年,第210-211页。

[65]宗白华:《美学散步》,上海:上海人民出版社,2012年,第276页。见《形与影——罗丹作品学习札记》。

[66]樊波:《中国人物画史》,南昌:江西美术出版社,2018年,第527页。