超声引导下不同浓度甲磺酸罗哌卡因臂丛神经阻滞麻醉对麻醉效果及术后恢复的影响

王慧慧,张燕岭

嘉祥县人民医院麻醉科,山东济宁 272400

臂丛神经阻滞属于临床常用的上肢手术麻醉方法,传统盲探操作成功率低,并发症风险较高,随着影像学技术在麻醉领域的不断应用,超声引导臂丛神经阻滞方案在临床中也得到了广泛应用,并体现出了经济、便捷、安全等优势[1-2]。甲磺酸罗哌卡因为长效酰胺类局麻药物,属于常用肌间沟臂丛神经阻滞药物,不良反应少,且运动与感觉神经分离良好,能够维持较长的麻醉时间,术后可起到一定的镇痛效果[3]。但罗哌卡因会在一定程度上影响神经供血量,且其药物浓度差异会对麻醉效果以及患者的术后恢复情况产生不同影响,在具体浓度选择上仍然存在一定争议[4-5]。目前临床常用罗哌卡因浓度为0.31%与0.495%,为了探讨更适宜的甲磺酸罗哌卡因浓度,本研究选择嘉祥县人民医院2021年1—10月收治的上肢手术患者100例,通过随机对照,探讨0.31%与0.495%甲磺酸罗哌卡因对麻醉效果以及患者术后恢复的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择本院接受手术治疗的上肢骨折患者100例。按照随机数表法将患者分为两组。对照组50例,男27例,女23例;年龄19~69岁,平均(42.18±6.31)岁;手术位置:上臂21例,前壁桡侧15例,手部桡侧14例。观察组50例,男26例,女24例;年龄18~72岁,平均(42.27±6.20)岁;手术位置:上臂22例,前壁桡侧15例,手部桡侧13例。两组一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已通过医院伦理委员会批准。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①均择期行上肢手术治疗;②美国麻醉医师协会分级I~Ⅱ级;③意识清晰能够配合穿刺操作;④神经功能正常;⑤对研究知情同意。排除标准:①局麻药物过敏者;②上肢感染者;③凝血功能障碍者;④不同意参与研究者。

1.3 方法

所有患者均行超声引导下罗哌卡因臂丛神经阻滞麻醉,入室后建立静脉通路,监测HR、BP、SpO2、ECG、RR等水平,静脉滴注右美托咪啶注射液(批号21032731,规格:2 mL:0.2 mg)0.03 mg/kg。患者体位取去枕平卧位,采用彩色多普勒超声仪进行扫描,探头频率控制为6~13 MHz,在探头涂抹耦合剂,使用无菌塑料套包裹,放置在肌间沟区,进行前中斜角肌间上、中、下干臂丛神经超声图像的观察,利用超声系统所带的头平面内技术在超声监视下进针至神经干旁。具体操作时,寻找圆形、类圆形、低回声神经干,移动探头使其处在超声图像中间,顺着探头外侧进针,进针完毕并回抽无血后即可经导管注入甲磺酸罗哌卡因注射液(国药准字H20090270,批号09201002,规格:89.4 mg)。对照组输注0.495%罗哌卡因注射液20 mL;观察组输注0.31%罗哌卡因注射液20 mL,使其在目标神经周围充分扩散。术中结合患者的实际情况予以短效镇痛药物。

1.4 观察指标

①两组不同位置神经完全阻滞率比较。包括尺神经、桡神经、肌皮神经以及正中神经。完全阻滞判定标准为:麻醉后30 min采用针刺法进行判定,无刺痛判定为完全阻滞。②两组麻醉效果比较。优:无疼痛,肌松良好;良:轻微疼痛,需要配合使用少量镇痛药物才可完成手术;可:存在明显疼痛,需要使用一定量镇痛药物;差:患者重度疼痛,伴随躁动,需改为全麻才能完成手术。以优良率进行比较。③两组麻醉起效与恢复情况比较。指标设定为:麻醉起效时间、镇痛持续时间、运动阻滞恢复时间。麻醉起效判定方法及标准为:采用针刺法每隔3 mm检测神经支配区域麻醉效果,记录注药完成至刺痛消失的时间。镇痛维持时间即完全阻滞开始到患者感到切口疼痛的时间。运动阻滞恢复时间则为麻醉后至上肢可自由进行外展、上抬活动的时间。④两组不良反应状况比较。包括烦躁、嗜睡、恶心及呼吸抑制等。

1.5 统计方法

采用SPSS 21.0统计学软件处理数据,计量资料符合正态分布,以(±s)表示,组间差异比较采用t检验;计数资料以[n(%)]表示,组间差异比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

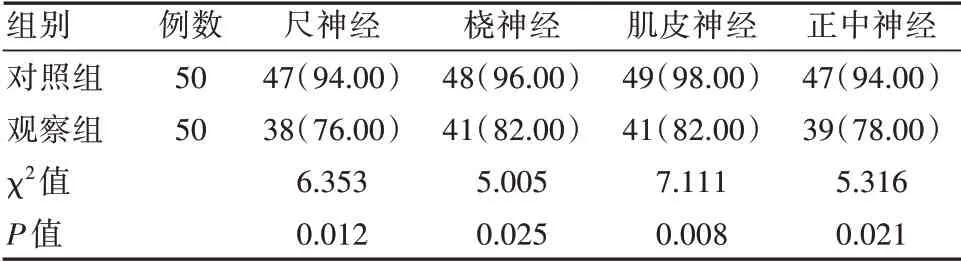

2.1 两组患者不同神经完全阻滞率比较

观察组不同神经完全阻滞率均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者不同神经完全阻滞率比较[n(%)]

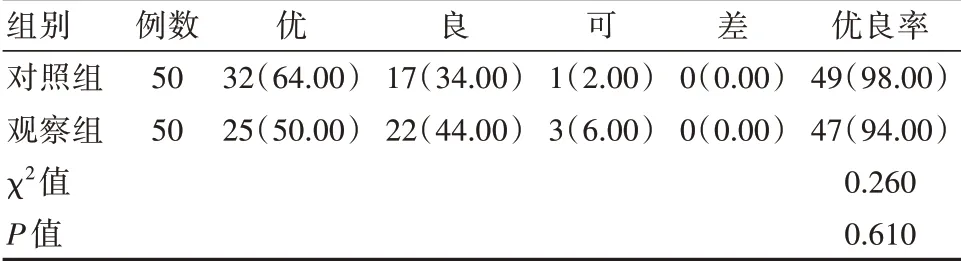

2.2 两组患者麻醉效果比较

两组麻醉优良率对比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者麻醉效果比较[n(%)]

2.3 两组患者麻醉起效与恢复情况比较

观察组麻醉起效时间长于对照组,而镇痛持续时间、运动阻滞恢复时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者麻醉起效与恢复情况比较(±s)

表3 两组患者麻醉起效与恢复情况比较(±s)

组别对照组(n=50)观察组(n=50)t值P值麻醉起效时间(min)12.76±3.1016.25±3.575.219<0.001镇痛持续时间(h)8.67±3.057.24±2.622.5150.014运动阻滞恢复时间(h)9.05±3.447.28±2.153.0850.003

2.4 两组患者不良反应比较

观察组不良反应发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者不良反应发生率比较[n(%)]

3 讨论

臂丛神经阻滞麻醉属于临床常用区域阻滞技术,镇痛效果好且能减轻患者的应激反应,而伴随着高频超声的应用,通过高频超声引导开展麻醉工作能有效提高阻滞的成功率、安全性[6-7]。在上肢手术中,通过超声观察臂丛神经与周围结构,能引导精准穿刺,且通过超声图像也能显示麻醉药物的注射过程以及药物扩散范围,可保障麻醉药物在目标神经区域均匀扩散,提高神经阻滞的成功率以及效率[8-9]。在臂丛神经阻滞中,甲磺酸罗哌卡因为常用局麻药物,属于布比卡因的不对称结构单镜像体,能抑制神经元钠离子通道,抑制神经兴奋以及信号传导[10-11]。该药物的阻滞效果与其浓度存在密切联系,0.2%的罗哌卡因就能够有效阻滞感觉神经,不会起到阻滞运动神经的作用,而0.75%的罗哌卡因则可阻滞运动神经,可起到麻醉、镇痛的双重作用[12-13]。但有研究指出,高浓度的罗哌卡因容易影响供血,致使神经供血失常,增加神经损伤风险,不利于患者术后神经功能的恢复,而通过对药物浓度进行调节,则可减轻患者的神经损伤[14]。此外,该药物在浓度过高的情况下,容易出现心血管、中枢神经系统毒性反应,增加患者麻醉的风险。基于此,有必要探讨更适宜于臂丛神经阻滞麻醉的罗哌卡因浓度,以促进临床合理选择麻醉方案。

本研究中,观察组各神经完全阻滞率分别为76.00%、82.00%、82.00%、78.00%,均低于对照组94.00%、96.00%、98.00%、94.00%(P<0.05),说 明0.495%浓度罗哌卡因阻滞更完全。项绪强[15]的研究中,高浓度罗哌卡因组尺神经、桡神经、肌皮神经以及正中神经完全阻滞率分别为90.0%、93.3%、96.7%、90.0%,均高于低浓度组(P<0.05),与本次研究一致,也说明高浓度罗哌卡因较低浓度阻滞更完全。两组麻醉优良率(94.00% vs 98.00%)比较,差异无统计学意义(P>0.05),说明0.495%、0.31%浓度的罗哌卡因均能够满足手术需求。丁美平[16]的研究中,低浓度组与高浓度组的麻醉优良率均为100.00%,差异无统计学意义(P>0.05),也证实低浓度罗哌卡因也能够满足手术需求。而观察组麻醉起效时间(16.25±3.57)min长于对照组;镇痛持续时间、运动阻滞恢复分别为(7.24±2.62)h、(7.28±2.15)h,短于对照组(P<0.05),则说明高浓度罗哌卡因阻滞起效更快,但患者术后恢复较为缓慢。郭乐等[17]的研究中,B组予0.5%罗哌卡因后,麻醉起效时间为(5.78±1.16)min,短于0.3%浓度A组;镇痛持续与运动功能恢复时间分别为(7.68±1.16)、(11.43±1.46)h,长于对照组(P<0.05),也证实高浓度罗哌卡因局麻患者恢复更慢。观察组不良反应发生率低于对照组(6.00% vs 20.00%)(P<0.05),说明低浓度罗哌卡因安全性更高。卢秋霞[18]的研究中,低浓度组不良反应发生率8.00%低于高浓度组22.00%(P<0.05),也证实了高浓度罗哌卡因阻滞风险更高。

综上所述,采用0.495%罗哌卡因进行超声引导下罗哌卡因臂丛神经阻滞较0.3%浓度阻滞更完全且起效更快,但0.31%浓度罗哌卡因也能够满足手术需求,且患者术后恢复更快,不良反应风险更低。