基于账户系统的能值生态足迹模型优化与应用

——以辽宁省为例

赵愈,马健,李学锋,于淼

(1. 沈阳建筑大学 管理学院,辽宁 沈阳 110168;2. 沈阳建筑大学 国际学院,辽宁 沈阳 110168)

绿色发展是建立在生态环境容量和资源承载力的约束条件下,将环境保护作为实现可持续发展重要支柱的一种新型发展模式。而对于特定地域的生态承载力及生态足迹的研究可以客观反映区域生态经济系统的现状,同时能够为绿色发展提供有针对性的理论依据[1]。目前在该研究领域内得到广泛应用的研究方法主要包括生态足迹和能值生态足迹。生态足迹由Rees[2]在20 世纪期末提出,该理论首先将产品或资源与生物生产性土地类型进行划分与对应;其次通过研究区域内各类资源或产品的消费量与对应的全球平均单产水平的比值,确定该区域对于各类生物生产性土地的面积需求,并利用均衡因子换算为标准面积;最后利用产量因子与均衡因子将研究区域内各类生物生产性土地的实际可供利用面积换算为统一产能标准下的标准面积,并最终确定该区域的生态赤字/盈余,据此判断该区域可持续发展状况[3]。但该理论在实际应用中存在指标量化单位不统一的局限性。因此,许多学者将20 世纪80 年代将由美国生态经济学家Odum[4]所创立的能值理论引入到生态足迹理论中,形成了能值生态足迹理论。该理论将区域生态经济系统内流动和储存的各种不同类别的能量和物质转换为同一标准的太阳能值,解决了核算时量纲差异的问题。同时一些学者根据不同区域范围的可再生能源能值与面积的比值分别定义了区域能值密度[5]和全球能值密度[6],从而将能值换算为生物生产性土地面积进行定量分析研究。

1 文献综述

在生态足迹相关研究中,李中才[7]、张晓雨等[8]、韩韦笑[9]仍使用传统生态足迹法衡量不同区域范围的生态现状,并基于账户系统建立了生物账户和能源账户。虽然此类研究未能改进该理论在衡量能源账户时的局限性,也缺少对污染状况的评价,但较好地发挥并验证了该理论在衡量生物产品与生物生产性土地时的优势。程丽等[10]、罗旖璇等[11]、吴景辉等[12]应用能值—生态足迹在时间序列上分别分析了西藏、宁夏和山西的生态状况,并补充建立了污染账户。虽然此类研究发挥了能值生态足迹理论利用可再生能源来衡量区域承载力的优势,但未能考虑不同消费项目在经济社会发展中所发挥的属性特征存在的差异及核算方式给该理论带来的局限性。鲜有学者基于账户系统将两种理论协同应用,并发挥各自的理论优势。曹威威和孙才志[13]引入全国能值密度,用以代替全球能值密度。陈慧婷等[14]、张萌萌和王广成[15]应用万元GDP 生态足迹分别衡量了贵州和江苏的资源利用效率。程丽等[10]、苏文亮等[16]应用生态足迹指数衡量了西藏和青海的可持续发展状况,但未利用账户系统进行区分。杨青等[17]利用能值生态足迹模型对辽宁省进行了分析和预测,使得该研究成果具有一定的前瞻性,但该研究未对模型在能值密度选取[16]及核算方式上的局限性进行改进,也未应用账户系统进行划分,因此产生了一定的局限性。赵明珠[18]应用三维生态足迹模型对辽宁省进行研究,并利用指数分解法分析了生态足迹的影响因素,使得研究成果更具说服力,但该研究未克服生态足迹模型在评价能源账户时的局限性,同时在生态足迹计算时,未按饲养结构对畜牧产品进行划分[19]使得草地生态足迹出现虚高,进而产生计算误差。姚彦青[20]利用生态足迹模型与能值分析法研究了东北三省,该研究使用能值分析法在一定程度上弥补了生态足迹模型的局限性,但未使用基于“国家公顷”的改进参数[11],同时也未按饲养结构对肉类产品进行划分,这也使得计算结果存在误差。

综上所述,本研究基于账户系统对两种研究模型进行分账户对比分析,针对不同账户选取了更具优势的研究模型,并应用参数改进和核算方式对研究模型的部分局限性进行优化。

2 研究方法

2.1 生态足迹模型

(1)生态足迹(EF)公式如下:

式中:EC表示生态承载力,hm2;aj表示第j类土地人均实际占有面积,hm2;rj表示第j类土地的均衡因子;yj表示第j类土地的产量因子[8]。

2.2 能值生态足迹模型

(1)能值密度。由于研究区域利用自身技术、知识和管理作用于潮汐能的能力有限,因此本研究仅考虑可再生能源中的太阳辐射能、雨水势能、风能、雨水化学能和地球旋转能5 种能源。太阳辐射能、雨水化学能、雨水势能及风能均由太阳辐射能转化形成,因此在计算区域总能值时取这4 种能值的最大值。而地球势能和潮汐能是由于地球内能和地月运动产生,计算时应整体计入总和[11-12]。公式如下:

式中:EM是一定区域范围能值总量,sej;Ema是太阳辐射能;SQ是太阳平均辐射量,J/hm2;Emb是雨水化学能;S是区域面积,m2;R是年降水量,m;ρ是水密度,1 000 kg/m2;Gibbs是水的吉布斯自由能,4 940 J/kg;Emc是雨水势能;H是云层平均海拔高度,m;g是重力加速度,9.8 m/s2;Emd是风能;AD是空气密度,1.23 kg/m3;Z是阻力系数,0.001;WS是平均风速,m/s;Eme是地球旋转能;HF是热通量,地质稳定的区域热通量取值为1.45×106J/hm2[21];K1、K2、K3、K4、K5分别代表太阳辐射能、雨水化学能、雨水势能、风能和地球旋转能的太阳能值转化率,sej/J。

(2)能值生态承载力(EEC)。公式如下:

式中:EEC表示能值生态承载力,hm2;Eec表示人均生态承载力,hm2;P表示全国平均能值密度[13];88%表示扣除生物多样性保护用地而得到的实际可用于生产生活的生物生产性土地面积。部分符号含义同上。

(3)能值—生态足迹(EEF)公式如下:

式中:EEF表示能值生态足迹,hm2;Eef表示总人均生态足迹,hm2;ri表示资源i的人均生态足迹,hm2/人;ci表示资源i的人均太阳能值,sej;pi表示资源i所在区域能值密度,sej/hm2;zi表示资源i的能值折算系数,J/t 或J/kW·h;si表示资源i太阳能值转换率,sej/J;qi表示资源i的实物量,t 或kW·h。

2.3 基于账户系统的模型优化

2.3.1 分账户对比分析

(1)生物账户。采用生态足迹模型计算生物账户,在消费端使用研究区域内农林牧渔业产品的消费量、各类产品的全国播种面积和全国产量等数据;在供给端使用研究区域内各类生物生产性土地的实际占有面积等数据。同时核算方式分别蕴含着为满足研究区域产品消费而应提供的生物生产性土地面积和研究区域内实际可供利用面积,因此这样的数据使用和核算方式使得该账户具备很强的现实意义,适用于绿色发展问题的解析。

采用能值生态足迹模型计算生物账户时,将供给端改变为可再生能源的输入量,可再生能源在核算时将太阳辐射能、风能、雨水化学能和雨水势能四者的最大值与潮汐能和地球旋转能求和;在消费端该模型仍使用生物产品消费量数据。这样的数据使用和核算方式也使得该账户存在两点缺陷:其一,根据诸多学者的研究成果[13,21]发现太阳辐射能在很多低海拔或雨水充沛的区域其能值往往低于其他三种能量而被忽略,而生物能源账户中的农林牧渔业产品主要利用太阳辐射能实现产品生产,这也使得供给端出现缺失;其二,当供给端的太阳辐射能不被忽略时,该理论在消费端也忽略了生物产品生产过程中,储存在除可供消费部分外的太阳辐射能,这也使得消费端数据缺失。

(2)能源账户。采用生态足迹模型计算能源账户时,利用产出化石燃料的单位土地面积的平均发热值,将各类化石能源的消费热量转化为土地面积,并认为化石燃料主要占用林地资源,进而计算时采用林地的均衡因子代替,同时由于化石能源的不可再生性使其产量因子为0。该账户的核心是将化石能源消费量折算为开采所占用的土地面积。因此,在评价能源账户时存在三点缺陷值得关注:其一,该账户关注的是开采化石能源所占用的土地中所蕴含的农林牧渔业产品的产能[18],而非化石能源的物质消耗所产生的能量消耗,因此无法衡量区域对能源的消耗;其二,该理论认为化石能源开采主要占用林地,而不同区域化石能源开采占用的土地类型并不相同,同时不同土地类型的均衡因子其数值差距从几倍到几十倍不等;其三,由于化石能源的不可再生性,该理论使其产量因子为0,进而得到其生态承载力为0,使得消费与供给无法形成闭环。

采用能值生态足迹理论计算能源账户时,关注了化石能源的能量消耗与可再生能源的能量输入,克服了生态足迹理论中未考虑可再生能源的问题,也形成了消费端与供给端的闭环。但由于可再生能源的核算方式仅从计算可行性的角度出发而产生了局限性:当研究区域范围足够大时,这样的核算方式确实可以避免计算重复;但当研究区域较小时,由于地区间存在可再生能源的转移,使得这样的核算方式不具备可行性。并且由于生物生产性土地在生产生物产品过程中,无法通过直接吸收太阳能以外的途径收集太阳辐射能,制约了经济技术发展对可再生能源的潜能开发。

(3)污染账户。生态足迹法未单独设立废弃物账户,因此未考虑污染物不仅占用生物生产性土地,而且通过区域生态系统影响生物生产性土地的可利用面积和有效产能。能值生态足迹理论单独设立了污染账户,将废水、废气和固态废弃物的排放量折算为消纳所需的各类生物生产性土地面积,并计入能值生态足迹。能值生态足迹理论虽然弥补了传统理论中未考虑污染物消纳的不足,但仅将污染物消纳所占用的土地面积计入总和,无法具体衡量研究区域对不同污染物消纳的实际情况。

2.3.2 分账户优化

由于不同账户所对应的消费项目在经济社会发展中发挥的物质和能量属性存在差异,因此在研究过程中为使研究成果更好地指导经济社会发展,应对不同账户对应的消费项目采取更具针对性和侧重点的衡量方法。由分账户对比分析不难发现:不同理论对于同一账户对应的消费项目的属性所关注的侧重点是不同的;同一理论对不同账户属性的关注点又是相同的,这也使得同一理论衡量不同账户时不具备针对性。因此,本研究为适应不同账户在经济社会发展中所发挥的自身属性特点,而对传统生态足迹理论和能值生态足迹理论进行了协同应用,并对部分公式进行了改进。

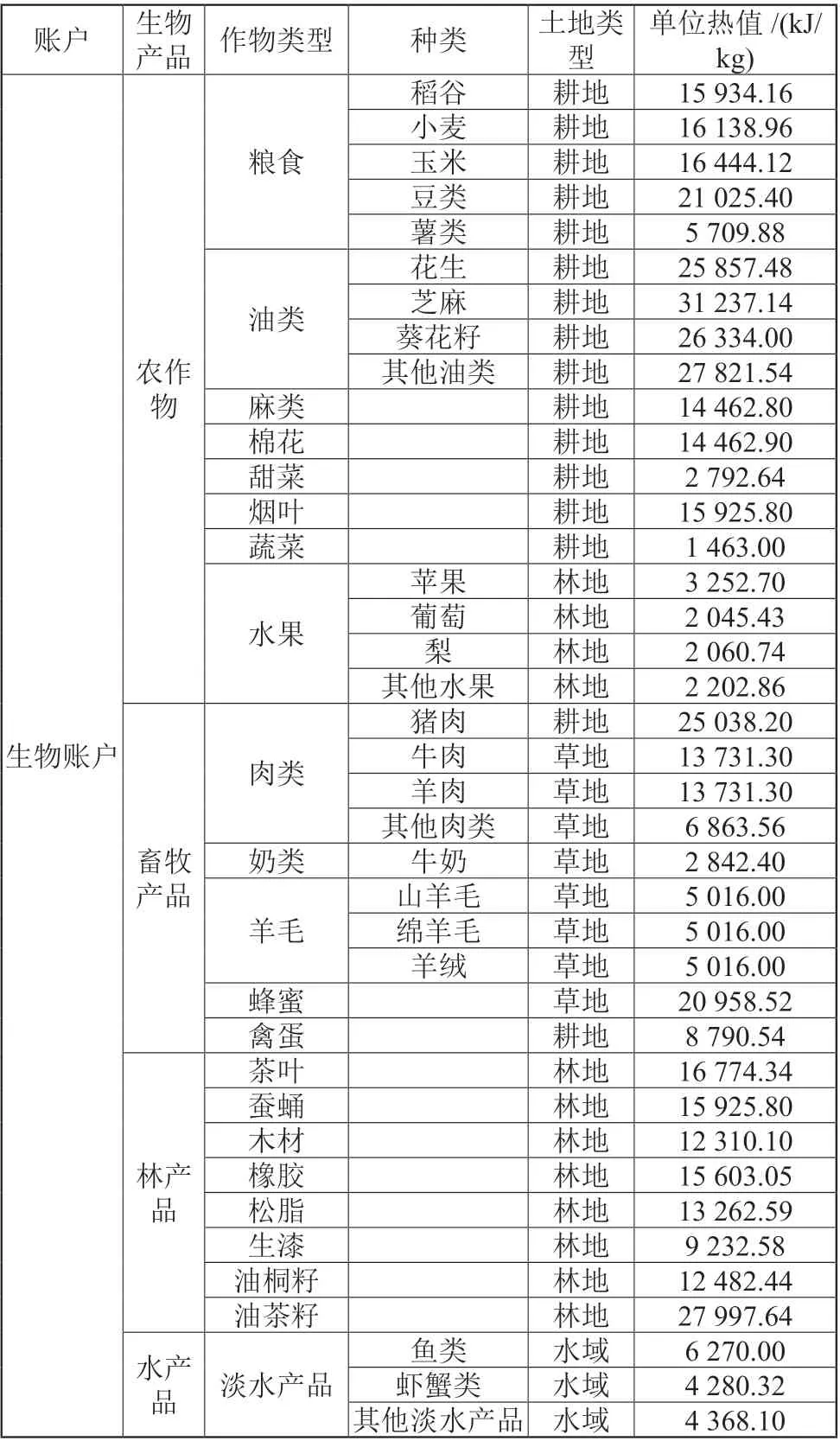

(1)生物账户。生态足迹理论在衡量生物账户时更具现实意义,同时能够更好地反映第一产业的发展状态,本研究在衡量生物账户时采用生态足迹模型(公式1)。计算项目及结果见表1。

表1 生物产品热值转化率

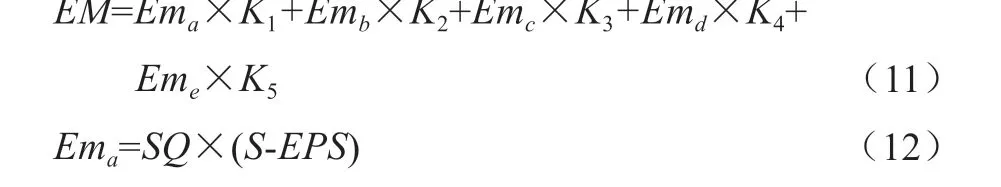

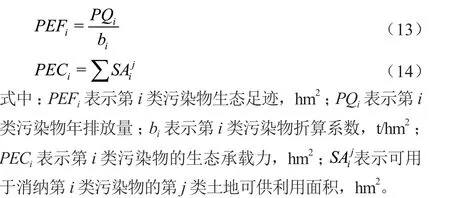

(2)能源账户。采用能值生态足迹衡量能源账户时,克服了传统生态足迹理论的局限性,并适应了化石能源和可再生能源在经济社会发展中发挥的能量属性。因此,本文将使用能值生态足迹模型对能源账户进行评价,并针对能值生态足迹模型存在的局限性做如下优化。

本研究认为当研究区域较小时应从可供区域开发利用的角度进行核算,将太阳辐射能、雨水化学能、雨水势能和风能均计入总和。由于太阳辐射能在不同土地类型其所具有的开发潜能存在很大差异,且生物账户已对区域内的林地、水域、草地和耕地所捕获的部分太阳辐射能进行了核算。因此,本研究将在太阳辐射能的计算面积中扣除生物生产性土地实际占用面积,这样的核算方式同时可以降低在林地、耕地、水域和耕地中由于太阳辐射能形成的其他三种能源所带来的计算重复。公式(3)和公式(4)进一步优化为:

式中:EPS表示各类生物生产性土地实际占用面积总和,m2。其余符号含义同上。计算项目及结果见表2。

表2 能源产品能值折算系数和太阳能值转化率

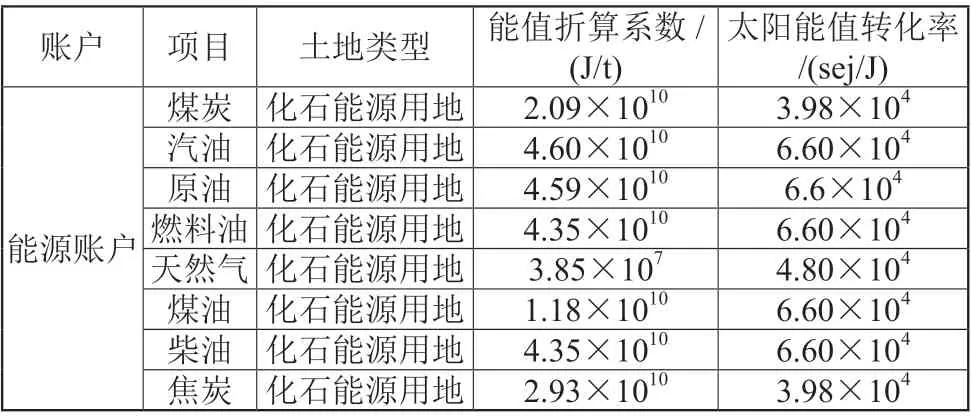

(3)污染账户。本研究认为虽然土地功能存在多元特性,即草地、耕地和林地在生产农牧林业产品的同时也可以消纳废气,但废气的消纳及承载能力的提高主要由林地承担。而林地和水域用于林产品和水产品的生产与用于废水和废气的消纳不具有空间互斥性[22],因此林地和水域可供利用面积为实际占有面积。固体废弃物所占用的土地的类型具有多样性,且与其占用土地类型所具有生产性功能只能满足一种,因此草地和耕地的可供利用面积为其生态盈余,当草地和耕地出现生态赤字时可供利用面积为0。为具体衡量研究区域对不同污染物消纳的实际情况,适应污染账户在经济社会发展中发挥的物质属性,本研究做了如下优化,污染物换算标准见表3。公式如下:

表3 污染物换算标准

2.3.3 生态赤字/盈余(ED)

生态赤字/盈余用以衡量区域消费端与供给端的相互关系,当ED>0 时为生态盈余,ED=0 为生态平衡,ED<0 时为生态赤字。本研究将分账户计算生态赤字/盈余。公式如下:

式中:EDj表示第j类账户生态赤字/盈余,hm2;ECj表示账户j第i类项目或产品的生态承载力,hm2;EFj表示账户j第i类项目或产品的生态足迹,hm2。

2.3.4 万元GDP生态足迹

万元GDP 的产出对生物生产性土地面积的需求可以反映该区域的资源利用效率,并且可以在一定程度上反映不同发展程度及发展方式对资源利用效率的影响。计算公式如下:

式中:WEF表示万元GDP 生态足迹,hm2/万元。

2.3.5 生态足迹指数

生态足迹指数是评价区域可持续发展状态的重要指标。计算公式为:

式中:EFIj表示第j类账户生态足迹指数;ECa表示账户j第a种土地类型或考察项目的生态承载力,hm2;EFa表示账户j第a种土地类型或考察项目的生态足迹,hm2。

3 案例分析

3.1 数据来源

全国及辽宁省土地资源数据、生物资源消费项目数据、能源资源消费项目数据、污染物排放量数据、历年人口数据和历年GDP 数据,主要来源于2014—2020 年对应的《中国统计年鉴》《中国农业年鉴》和《辽宁统计年鉴》。生物产品对应单位热值数据来源于《农业技术经济手册(修订本)》。历年太阳辐射平强度数据来源于朝阳、沈阳、凤城和大连气象站数据,其余气象数据均来自中国气象局数据中心(http://www.cma.gov.cn);能源消费项目能值折算系数和太阳能值转化率来自参考文献[19,24];消纳污染物土地面积换算标准来自He 等[25]的研究成果。

3.2 辽宁省生态足迹分析

为定量确定和区分可持续发展状态,将生态足迹指数的数值进行了区间划分[11,15],制定评价标准。根据表1 中生物产品热值转化率,计算辽宁省生态足迹指数,评价结果见表4。

表4 辽宁省生态足迹指数评价

3.2.1 生物账户

由图1 可知,2013—2019 年辽宁省生物账户人均生态承载力在0.60 ~0.72 hm2间变化,人均生态足迹在0.83 ~0.99 hm2间变化,人均生态赤字的绝对值在0.19 ~0.32 hm2间变化。三者的绝对数值在整体上均呈现波动式上升趋势。第一产业长期处于生态赤字状态及不可持续发展状态。平均生态赤字约为-0.23 hm2。由图2 可知,耕地和草地占比较大,分别占比93%和5.2%。辽宁省历年耕地产量因子均大于1,可见辽宁省耕地的平均生产力始终高于全国平均生产力,但同时耕地面积以约2 000 公顷每年的速度减少,致使耕地在生态赤字中占比较大。

图1 辽宁省生物账户生态足迹变化

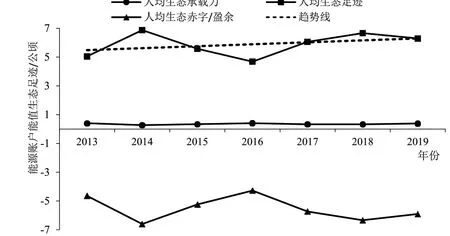

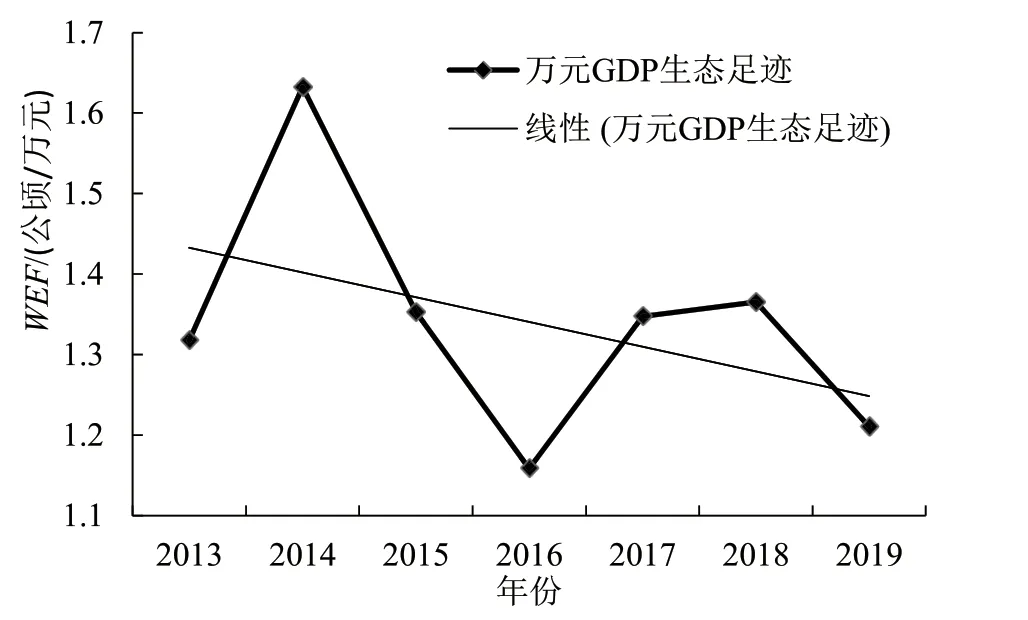

3.2.2 能源账户

由图3 可知,2013—2019 年辽宁省能源账户人均生态承载力处于相对稳定状态,均值约为0.35 hm2,波动幅度约为0.05 hm2。人均生态足迹在4.8 ~6.9 hm2间变化,整体上处于波动式上升趋势。人均生态赤字呈现波动式下降趋势,均值约为-5.53 hm2,约为生态承载力的15.8 倍。由于本研究在生态承载力核算时忽略了经济技术发展对开发利用可再生能源的制约,仅于开发潜力角度核算总量,因此,生态赤字及生态赤字与生态承载力的比值应大于估算值。由此可见,能源的不可持续将严重制约辽宁省的可持续发展。由图4 可知,万元GDP 生态足迹呈波动式下降趋势且数值始终大于1。可见辽宁省的资源转化效率有所提升,但相对于发达地区普遍低于1,仍处于相对低水平。

图3 辽宁省能源账户能值生态足迹变化

图4 辽宁省万元GDP生态足迹

3.2.3 污染账户

由图5 可知,2013—2019 年污染账户人均固态废弃物生态赤字相对稳定,均值约为-0.000 035 hm2;在2015 年下半年人均废气生态赤字/盈余由赤字转变为盈余,趋势上呈现显著上升趋势;人均废水生态赤字在-0.114 9 ~0.136 8 hm2间变化,整体呈现波动式缓慢上升趋势,虽然固态废弃物的人均生态赤字较小,但固态废弃物足迹约以每年1 493 hm2的速度增加;污水人均生态赤字约占污染账户人均生态赤字的99%。

图5 辽宁省污染账户生态足迹变化

4 结论

2013—2019 年,辽宁省第一产业可持续发展主要受耕地实际可利用面积制约。因此,辽宁省应限制并减少城镇化、工业化和新农村的建设及产能落后企业对耕地的占用,同时通过开发利用“四荒”土地及科学规划土地结构等方式增加耕地面积。辽宁省能源账户始终处于严重不可持续发展的状态,现阶段辽宁省应紧握节约和效率两个关键词,通过提高可再生能源及核能等新能源的利用能力,转变能源消费结构和产业结构等手段降低化石能源的消耗量;通过淘汰产能落后企业和扶持、推广提高化石能源利用效率的先进技术等手段提升能源利用效率。为改善辽宁省污染账户中仅废水长期处于严重不可持续发展的状态,应通过加强保护湿地生态系统,提高湿地生物多样性进而提高湿地消纳能力,加快人工湿地建设扩大废水承载面积,并通过加快污水处理设施建设、提高污水处理水平增加单位面积湿地的承载数量。

——以湖南新晃县(2006年~2015年)为例