清代伊犁锡伯营城堡的考古调查与研究

郝园林

(天津师范大学历史文化学院)

〔内容提要〕 通过对清代伊犁地区锡伯营城堡城墙、城内建筑及街道的考古调查,对城堡的形态及相关内容进行了研究。锡伯营城堡的城墙多呈不规则形,具有明显的地方特征和随形就势的特点,但同时也受中央大一统筑城传统的影响,体现出一些中原筑城的规范。还可以通过城堡内残留寺庙遗存的特征,看出锡伯族人的宗教信仰和精神世界的多元化。

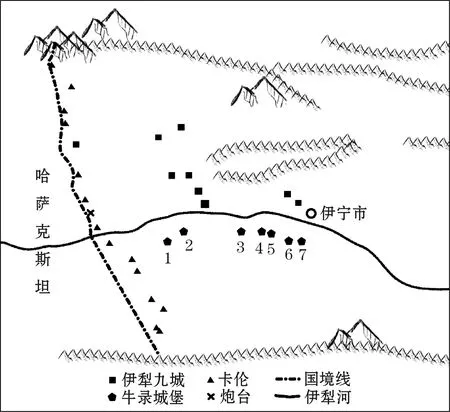

乾隆二十四年(1759年),清廷彻底平定新疆后,为巩固统治,对新疆实行了移民筑城的政策。锡伯营作为其中一股重要力量,从盛京迁往伊犁,并进驻伊犁河南岸后,开始修筑城堡,史家称之为“锡伯营城堡”,或者“牛录城”,与“伊犁九城”、卡伦共同组成了伊犁军事驻防体系(图一)。对于锡伯营城堡的建置沿革,学界现已梳理得比较清楚①,也有对个别城堡的调查成果②,还有学者关注到了锡伯营城堡的形态和内部建筑③。然而,综合来看,目前对于锡伯营城堡的考古调查成果仅涉及其中保存较好的两座,总体看仍显得较为单薄,更遑论系统性的研究。因此,笔者通过实地调查与卫星影像结合的方式,特别是借助20世纪六七十年代的CORONA卫星影像,对锡伯营城堡进行了比较全面的勘察与研究,以借此窥得锡伯营城堡的形态及特征。

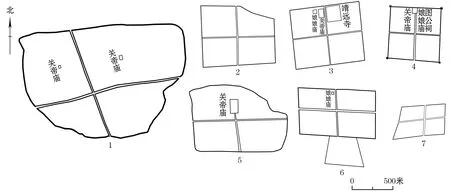

图一 牛录城堡位置示意图

乾隆二十九年(1764年),清廷从盛京抽调部分锡伯官兵奔赴伊犁,于次年抵达。在锡伯营正式进驻之前,伊犁将军明瑞已经初步拟定了对锡伯营的整编制度④,在到达伊犁后,根据实际情况将其划编为六个牛录,“亦设为一昂吉,下编六牛录,其中四牛录各为领催、披甲一百六十七人,二牛录各为领催、披甲一百六十六人”⑤。锡伯营正式进驻伊犁河南岸后,又增加两牛录,共计八个牛录:“曾以近二百户为一牛录,每爱曼各设六牛录。今生齿日繁,一切差使等项又烦冗,如仍旧责成六牛录官员管理,实属不足……锡伯、索伦、察哈尔等三爱曼,亦请同厄鲁特爱曼,增编两牛录,俱为八牛录,以为八旗。”⑥八个牛录沿绰豁尔渠各自建了城堡,所谓“因地自行搭盖窝棚”⑦,这些城堡现已无存,仅可从文献可知其规模一二,如头牛录、三牛录为“面积周围十五里,高一丈五尺”⑧。随后在嘉庆年间部分牛录迁移了位置,时人描述八个锡伯营城堡的布局:“锡伯营在伊犁河南岸,八旗八堡,屯耕而食,其地宽十数里至三四十里,东西长二百余里。”⑨

到了道光、光绪年间,部分锡伯营城堡位置又被迁移,直至光绪三十四年(1908年),形成了最终的格局“锡伯营大渠,由伊犁大河引水,经恰布恰地方分支(西流十里),经海努克台,北入锡伯营境,经二牛录(流二十里),经八牛录(流二十里),经七牛录(流二十里),经六牛录(流三十里),经五牛录(流五十里),经四牛录(流十里),经头、三牛录,分饮八处牛录屯工,无余流”⑩。这八个牛录,自西向东依次是现在的:乌珠牛录、依拉齐牛录、堆齐牛录、孙扎齐牛录、宁固齐牛录、纳达齐牛录、扎库齐牛录和寨牛录,这些城堡的城墙或城内遗迹部分仍在,是本次调查与研究的主要对象。

一、锡伯营城堡的考古调查

锡伯营城堡经历了近两百年的发展变化,内涵较为丰富,遗址现象也比较多样。但就本次调查来说,主要关注的是城墙及城内建筑,二者构成了城堡最主要的物质空间实体,故而是本次调查的核心对象。此外,街道承载了城堡的内部空间流动,根据城市形态学理论,街道的布局和功能是最不容易改变的,具有很强的传承性,故而也是本文调查与研究的重要方面。本文在调查时,所依据的是考古学基本方法论,同时借鉴Google Earth和CORONA等卫星影像,使得调查数据更为精确和科学。下面依次按照自西向东的顺序介绍本次调查成果。

乌珠牛录(头牛录)城堡位于察布查尔县爱新舍里镇乌珠牛录村,东侧紧邻位于依拉村的依拉齐牛录(三牛录),依拉村也被围在乌珠牛录城堡里,故此二者实际上共用同一座城堡。据文献记载,20世纪40年代时,该城堡为“周四公里有奇,高一丈五尺强,半倒塌”。古城现在破坏更为严重,三普调查时仅存部分北墙,古城均处于村民院内,北墙被一条小河辟为两部分。

通过CORONA卫星影像,可知20世纪60年代时该城堡城墙保存完好,古城近似倒三角形,西北角坐标为北纬43°48′19.69″,东经80°46′59.44″,东北角坐标为北纬43°48′24.84″,东经80°48′26.82″,最南点的坐标为北纬43°47′40.46″,东经80°47′54.54″。城堡城墙走势歪扭不齐,古城有多处城门,没有发现马面、角台。在对CORONA卫星影像进行地理匹配后,利用Google Earth软件可测得,其他城址亦用该方法,古城周长共计5875米,面积约2,266,967.2平方米,海拔601米(图二、图三)。城墙为夯土筑成,残高0.5~3.1米,宽1~5米。其中,东段残长60米,西墙残长360米。城堡内有关帝庙两座,分别位于两牛录村内:乌珠牛录关帝庙损毁较为严重,仅剩木头构架;依拉齐牛录关帝庙保存情况稍好,坐南向北,平面呈长方形,南北长14.85米,东西宽10.5米,面积156平方米,为砖木结构。该关帝庙原由照壁、山门、配殿、忠义楼、大殿等组成,布局在南北向的中轴线上,现仅存大殿。

图二 乌珠牛录城堡Google Earth影像(2013年5月30日)

图三 乌珠牛录城堡CORONA影像(1965年10月1日)

堆齐牛录(四牛录)城堡位于察布查尔县堆齐牛录乡舍里木克村。城堡保存情况较差,城墙已基本无存。根据文献,该城堡在20世纪40年代为“周二公里有奇,高一丈五尺,稍破坏”。根据卫星影像,可知在20世纪60年代城堡墙体仍存,古城大体近似五边形。西北角坐标为43°50′17.68″,东经80°50′56.91″;西南角坐标为北纬43°49′53.66″,东经80°50′57.88″;东南角坐标为北纬43°49′54.90″,东经80°51′36.54″;东北角坐标为北纬43°50′12.27″,东经,80°51′35.96″;正北角坐标为北纬43°50′17.46″,东经80°51′17.85″。城堡有南、北两个城门,没有发现角台、马面,堡内有南北干道。北墙长481米,东北墙长427米,东墙长542米,南墙长873米,西墙长754米,周长3077米,面积约595,738平方米,海拔570米(图四、图五)。

图四 堆齐牛录Google Earth影像图(2013年5月30日)

图五 堆齐牛录CORONA影像图(1965年10月1日)

孙扎齐牛录(五牛录)城堡位于察布查尔县孙扎齐牛录乡阿帕尔村。该城堡保存情况稍好,北城墙得到了修缮。据文献记载,该城堡在20世纪40年代为“周三公里,高一丈五尺,颇为完好”。城堡为长方形,北偏西6.2°,有南北城门,无瓮城、角台、马面等设施。西北角坐标为北纬43°50′8.82″,东经81°3′45.08″;东北角坐标为北纬43°50′12.00″,东经81°4′23.62″;东南角坐标为北纬43°49′48.76″,东经81°4′26.22″;西南角坐标为北纬43°49′45.33″,东经81°3′48.51″,古城南、北墙长856米,东、西墙长722米,周长为3156米,面积约617,895平方米,海拔596米(图六、图七)。

图六 孙扎牛录Google Earth影像(2013年5月30日)

图七 孙扎牛录CORONA影像(1965年10月1日)

城堡内现存建筑有靖远寺和关帝庙,都历经修缮,保存情况较好。靖远寺,当地称其为喇嘛苏木,原占地面积约3.53万平方米,建筑面积约2811平方米。该寺坐北朝南,中轴线上自南向北依次为天王殿、如来佛大殿、三世佛大殿、东西配殿。三世佛大殿为寺院的主体建筑,高约15米,双层双檐,屋顶铺彩色玻璃瓦,飞檐斗拱,雕梁画栋。寺庙原址的大门、照壁、钟鼓楼、佛像均被毁。城堡内关帝庙坐北朝南,原由照壁、山门、鼓楼、大殿组成。

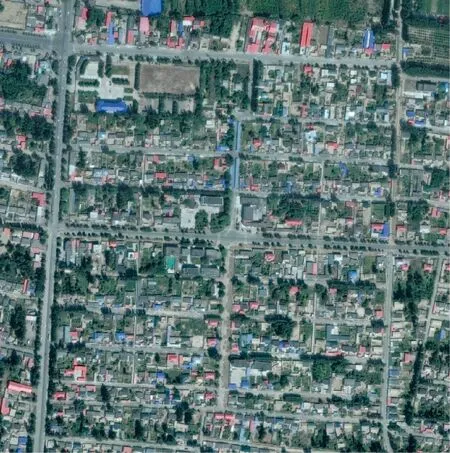

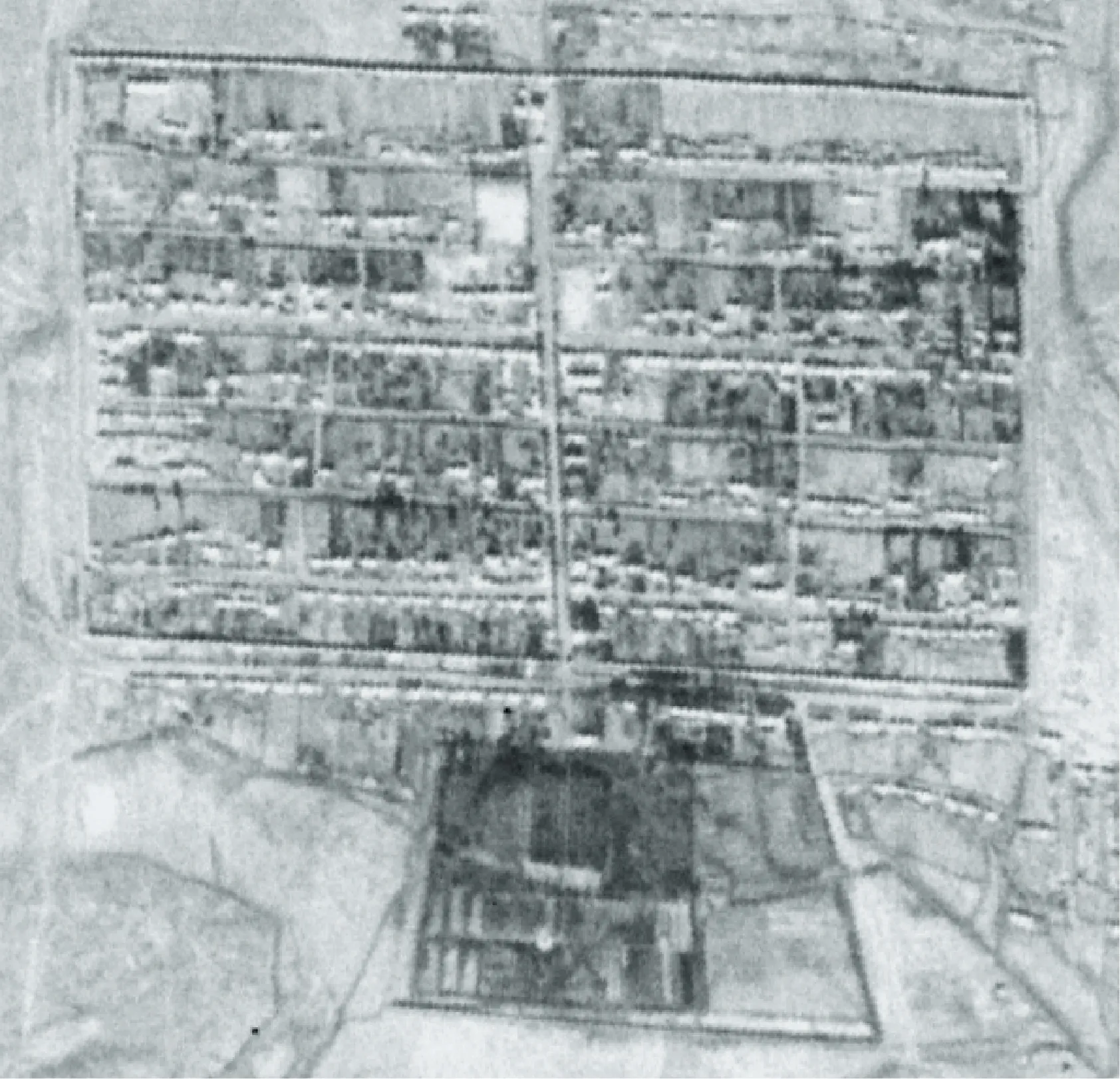

宁固齐牛录(六牛录)城堡位于察布查尔县县城,现城墙已基本无存。根据文献记载,该城堡在20世纪40年代为“周三公里,高一丈五尺,尚属完好”。根据CORONA卫星影像可判断古城在20世纪60年代时城墙仍存。城堡为不规则形,大体近似四边形,周长约3555米,面积约819,748平方米,海拔600米。古城北墙无门,东西两侧各一道门,南墙两道门。没有发现瓮城、角台、马面等设施,古城内人口多集中于南侧,北侧有大片空地(图八、图九)。

图八 宁固齐牛录今址Google Earth影像(2013年5月30日)

图九 宁固齐牛录CORONA影像(1965年10月1日)

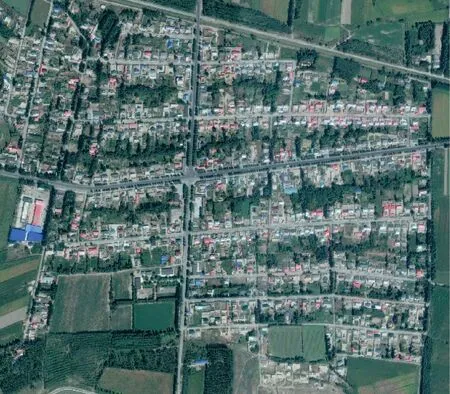

纳达齐牛录(七牛录)城堡位于察布查尔县纳达齐牛录乡,城堡城墙保存情况较差,基本无存。据文献记载,该城堡在20世纪40年代为“周二公里有奇,高一丈五尺,完好而整齐”。根据CORONA影像可知,城堡在20世纪60年代时城墙保存较好,近似长方形,方向为北偏东2°。城堡西北角坐标为北纬43°49′55.23″,东经81°10′36.63″;东北角坐标为北纬43°49′54.45″,东经81°11′4.80″;东南角坐标为北纬43°49′32.86″,东经81°11′3.66″;西南角坐标为北纬43°49′34.48″,东经81°10′35.32″。城堡东墙长666米,南墙长634米,西墙长640米,北墙长628米,周长为2568米,面积约413,006平方米,海拔614米(图一○、图一一)。城堡内北侧现有关帝庙,庙内另有图公祠、娘娘庙两座建筑,图公祠历经修缮,保存情况稍好,为土木结构建筑,坐北朝南,雕梁画栋。

图一○ 纳达齐牛录Google Earth影像(2013年5月30日)

图一一 纳达齐牛录CORONA影像(1965年10月1日)

扎库齐牛录(八牛录)城堡位于察布查尔县扎库齐牛录乡扎库齐牛录村内。据文献记载,该城堡在20世纪40年代为“周二公里有奇,高一丈五尺,尚属完好”。三普调查时,该城堡仅存北墙、东墙和西墙,城墙均位于村民院内。北墙基本完整,但村内一条马路将北墙辟为两段,墙体为夯土筑成;东墙长50米,墙残高3米,残宽0.5米;西墙残长15米,墙残高4米,残宽3米。笔者调查时古城北墙、南墙保存情况较好,经测量,北墙墙体剖面呈梯形,墙体残高3.5米,顶宽2.5米,墙基底宽5.5米;南墙墙体墙基残宽3.5~4米,顶部残宽1米。墙体夯筑而成,夯层厚约18厘米,夯土中夹杂白色三合土颗粒。

结合CORONA卫星影像及保存现状,可复原城堡的形制及位置。城堡大体呈长方形,正北方向。城堡西北角坐标为北纬43°48′26.36″,东经81°14′36.14″;东北角坐标为北纬43°48′25.04″,东经81°15′18.50″;东南角坐标为北纬43°48′5.87″,东经81°15′17.98″;西南角坐标为北纬43°48′7.67″,东经81°14′36.51″。古城东墙长591米,南墙长928米,西墙长575米,北墙长947米,周长为3041米,面积约537,215平方米。同时可知,古城有四个门,城内主干道为“十”字形,东西干道处于略偏北。古城南门外有关城遗址,呈梯形,北墙长约346米,东墙长327米,南墙长478米,西墙长307米,面积约128,114平方米(图一二、图一三)。城内原有关帝庙和娘娘庙,现已无存。

图一二 扎库齐牛录Google Earth影像(2013年5月30日)

图一三 扎库齐牛录CORONA影像(1965年10月1日)

寨牛录(二牛录)城堡位于察布查尔县扎库齐牛录乡寨牛录村。文献记载,该城堡在20世纪40年代为“周二公里,高一丈四尺,倒塌不堪。”城堡现在保存情况更差,基本无存。据CORONA影像,可知城堡在20世纪60年代时墙体尚可辨,城堡为不规则方形,近似梯形,西墙、东墙尚存,两墙中间有门,西墙向南侧延伸出去,北墙、南墙断续残存,偏东处设门。城堡西北角坐标为北纬43°48′3.55″,东经81°17′35.02″;东北角坐标为北纬43°48′4.39″,东经81°17′58.10″;东南角坐标为北纬43°47′52.81″,东经81°17′57.95″;西南角坐标为北纬43°47′51.08″,东经81°17′30.30″。古城内部有十字大街。古城北墙长约512米,东墙长约336米,南墙长约617米,西墙长约375米,周长约1840米,面积约196,002平方米。根据CORONA影像,在20世纪60年代时,居址多沿北墙、南墙分布,古城中部似有另一道东西向沿城墙分布的居址。这三道东西向居址排列都向东延伸到墙外。居址排之间为空地,似为院落或者耕地。古城北侧也似有多个院落,西侧似有壕沟一道,可起到护城河的作用(图一四、图一五)。

图一四 寨牛录Google Earth影像(2013年5月30日)

二、锡伯营城堡的形态学分析

作为城市考古学中的基础性概念之一,城市形态是学者关注的首要对象,多指城墙所围成的平面形状。一般认为,中国古代城市大体包括正方形、长方形、圆形及不规则等形态,不同形状与地理环境有一定关系。在城市形态研究大的框架下,城墙、城门、瓮城、马面、角台、城内道路、建筑等形态也应是研究的对象。城市形态学以形态及其动因的关联分析为主体内容。一般认为,识别和呈现形态构型的两个基本维度包括结构与类型,二者也提供了形态复原的基本思维架构,结构关联通常表现为梯级、分区、联结、分割、复合等具体的构造类型。本文便在此思路下,对锡伯营城堡形态进行分析和研究。

总体来看,锡伯营城堡在形态分区方面,可大体可分为方形和不规则形,方形包括孙扎牛录城堡、纳达齐牛录城堡和扎库齐牛录城堡,不规则形包括五边形的堆齐牛录城堡、梯形的寨牛录城堡、近似倒三角形的乌珠牛录城堡和近似不规则四边形的宁固齐牛录城堡(图一六)。

图一六 锡伯营城堡的形态道路及建筑布局

不同形态分区下的城堡,又表现为规模上的梯级性。方形城址中,孙扎牛录城堡和扎库齐牛录城堡为长方形,纳达齐牛录城堡近似正方形。规模最大的是孙扎牛录城堡和扎库齐牛录城堡,二者规模比较接近,孙扎牛录城堡南、北墙长856米(合清制267.5丈),东、西墙长722米(225.6丈),周长为3156米(986.2丈);扎库齐牛录城堡东墙长591米(184.7丈),南墙长928米(290丈),西墙长575米(179.7丈),北墙长947米(295.9丈),周长为3041米(950.3丈)。纳达齐牛录城堡较小,东墙长666米(208.1丈),南墙长634米(198.1丈),西墙长640米(200丈),北墙长628米(196.3丈),周长为2568米(802.5丈)。不规则城址中,周长最大的是乌珠牛录城堡,共计约5875.7米(1836.2丈),以下依次是宁固齐牛录城堡,约3555米(1110.9丈);堆齐牛录城堡,约3077米(961.6丈);寨牛录城堡,约1840米(575丈)。

通过上述分析,可以看到,在牛录城堡中,不规则的城堡占多数,并且大小分布无一定规律,规模上比较接近的仅有孙扎牛录城堡和堆齐牛录城堡,但二者形制又存在差异。就城址规模来讲,无论是边长,还是周长,都没有体现出十倍整数的特征,都与进行过严格规划的、等级特征明显的伊犁河北岸的伊犁九城形成鲜明的对比。据此,可以初步判定牛录城在构筑时没有进行过详细规划,更有可能是一种随形就势的产物。

综合来看,锡伯营城堡中最大的是乌珠牛录城堡,下来依次是宁固齐牛录城堡、孙扎牛录城堡、堆齐牛录城堡、扎库齐牛录城堡、纳达齐牛录城堡、寨牛录城堡。值得注意的是,乌珠牛录城堡是由乌珠牛录和依拉齐牛录共同使用的城池,若将它的数值“分摊”到两个牛录中,最大的当为宁固齐牛录城。宁固齐牛录城堡位于牛录城堡的正中间位置,地理位置也最靠北,是最接近伊犁九城的。综合以上判断,宁固齐牛录城堡为最高等级城址,这也使其后来成为察布查尔县治所所在,体现出一种历史的传承。

锡伯营城堡的城墙破坏均较为严重,保存情况较好的扎库齐牛录城城堡,形态上宽下窄,剖面呈梯形。保存好的部分顶宽2.5米(7尺8寸),底宽5.5米(1丈7尺),残高3.5米(1丈1尺)。该规格同伊犁九城里第二等级的绥定城、宁远城、广仁城、瞻德城、拱宸城比较接近,较伊犁九城里熙春城规模要大一些,但远逊于伊犁将军驻城惠远城,这也是帝制时代等级制度的体现。

扎库齐牛录城堡城墙的构筑方式为夯筑,夯层厚约18厘米,伊犁九城的夯层根据研究,厚度有一定的随机性。夯土中夹杂的白色三合土颗粒表明,在城墙夯筑方式上牛录城可能同伊犁九城不同,伊犁九城目前看来在夯筑时会夹杂芦苇、植物根茎等,有研究认为,这种特征在牛录城中也存在,而且是具有锡伯族传统的建筑保护技术。不论是否是锡伯族传统技术,可以肯定的是,这种夹杂芦苇、植物根茎的做法,在伊犁河南北岸得到了普及。三合土是一种更为有效的加固方式,其中重要的材料白灰不仅可以加固城墙,还可以有效防止雨水侵蚀。是所发现的牛录城堡夯筑技术中比伊犁九城更高级的地方。

笔者调查时没有发现垛墙、瓮城、角台、马面等痕迹,这些都是有深远传统的筑城模式的重要组成部分,垛墙本来很难保存,笔者在伊犁河北岸的伊犁九城调查时未发现。没有在牛录城堡中发现瓮城、角台、马面,基本可以证明始建时没有这些设施,反映了牛录城堡在始建时没有严格的规划,体现了没有完全采用中原传统筑城模式的筑城设计。

三、锡伯营城堡的道路与建筑

牛录城堡道路布局总体分两种,一种是棋盘状,另一种是不规则网状。前一种包括堆齐牛录城堡、孙扎牛录城堡、纳达齐牛录城堡、扎库齐牛录城堡,后一种包括乌珠牛录城堡、依拉齐牛录城堡、宁固齐牛录城堡和寨牛录城堡。结合古城的形制可知,方形城址均采用了棋盘状道路结构,而不规则形城址则采用了不规则的网状道路结构。

方形城堡堆齐牛录、孙扎牛录、纳达齐牛录、扎库齐牛录的道路结构相似,古城中央有南北大道贯穿全城,多条东西向街道等间距排列,中央为东西干道,总体形成了棋盘状,主干道为“十”字形。堆齐牛录城堡、纳达齐牛录城堡东西街道向东通出城外,扎库齐牛录城堡向西通出城外。不规则形城堡乌珠牛录城堡、依拉齐牛录城堡、宁固齐牛录城堡和寨牛录城堡的道路结构均为不规则网状,但城内均有东西主干道,向两侧通向城外。也有南北道路相交,或呈“十”字形,或呈“丁”字形。其中乌珠牛录和依拉齐牛录二者各有一个十字大街,各位于东西两侧。

总体来看,牛录城内道路的布局虽然略有不同,一种是棋盘状,另一种是不规则网状,但主干道均为“十”字形或者是“丁”字形。棋盘状结构似以南北大道为主,不规则网状结构的似以东西大道为主。

牛录城内清代建筑保存较少,现在仍保存的主要为寺庙。根据文献,城内应该有衙署、仓库等,但均已无存,且材料较少。靖远寺是牛录城内的重要寺庙,始建于乾隆四十五年(1781年),该寺位于孙扎牛录城北侧,南北大街东侧。靖远寺屡经修缮,保存至今,且修缮后保存情况较好。目前,已有对靖远寺的专门研究和介绍。该寺坐北朝南,共三进院落,最南面为山门,山门往里是第一进院落,其北侧为四大天王殿,建筑为五檩双侧出檐,抬梁式结构,屋顶为硬山顶。该殿面阔三间,进深三间。再往北便是第二进院落,据保存的手稿可知,该院落东西两侧应有钟楼和鼓楼,为圆顶攒尖式,现已无存。第二进院落北侧为如来佛大殿,形制与四大天王殿基本一样,规模稍大,北侧无檐廊,檐墙属于露檐的做法。通过大雄宝殿便是第三进院落,北侧为三世佛大殿,该殿为双层双檐,顶部为重檐歇山顶,底层有一圈檐廊,面阔五间,进深四间。

靖远寺整体建筑布局规范,对称规整。在寺庙的空间营造方面,靖远寺运用了中原传统寺庙常用到的建筑处理手法,比如,由外到内,从第一进院落到第三进院落,各单体佛殿依次抬高,最后到达建筑的主体部分。该寺同时也具有锡伯族自己的特点,部分单体建筑的造型独特,开窗比较小,呈现出“实多虚少”的特征,和锡伯民居的开窗形式有相似之处。靖远寺是锡伯族建筑与明清中原寺院建筑结合的产物。

据文献,八个牛录城堡均设置有关帝庙和娘娘庙,还设置有土地庙、城隍庙、八蜡庙等。寺庙现在保存情况不一,关帝庙保存较多,其他则很少,甚至已无存。

现在仅有乌珠牛录城堡、依拉齐牛录城堡、孙扎齐牛录城堡、纳达齐牛录城堡存有关帝庙。乌珠牛录城堡关帝庙是牛录城里最早修建的,但损毁严重,现仅存建筑构架为五檩双侧出檐构造,面阔三间,进深三间,为抬梁式架构;依拉齐牛录城堡关帝庙建于清嘉庆五年(1800年),建筑群是由照壁、山门、霸陵桥、大殿、钟鼓楼和东西配殿等组成,主殿为勾连搭样式,面阔三间,进深四间;孙扎齐牛录城堡关帝庙建于光绪十八年(1892年),位于孙扎齐牛录城北侧路西的位置,现仅存大殿遗址,大殿坐北朝南,抬梁式木构架,大殿面阔三间,进深四间;纳达齐牛录城堡关帝庙始建于光绪十三年(1907年),现在保存情况较好,大殿主体结构为五檩单侧带檐廊结构,为抬梁式,硬山顶。大殿面阔三间,进深三间。可以看到,牛录城堡在结构上既有统一性,在房顶的建造等方面也存在一定的个体差异性。

娘娘庙现仅在纳达齐牛录和孙扎齐牛录有,就这二者来说,娘娘庙一般位于同城关帝庙的西侧,二者相邻。娘娘庙同关帝庙并排而建,娘娘庙只有一座单体建筑,没有其他配殿或者附属建筑。纳达齐牛录娘娘庙建筑形式同关帝庙一样,但娘娘庙墙头的装饰更为精美。孙扎齐牛录娘娘庙为勾连搭式,同关帝庙一样。纳达齐牛录还设有图公祠一座,坐北朝南。为纪念图伯特而设,图伯特在嘉庆元年(1796年)倡导并指挥开挖察布查尔大渠,贡献巨大。

关帝庙、娘娘庙和图公祠等宗教建筑,反映了锡伯族官兵百姓的多种民间信仰。明清之际,关帝庙颇为流行,老百姓认为关羽忠义耿介,奉他为驱邪除恶、扶正保民的大神,将士以其神武善战,奉之为克敌制胜的军神。关帝庙普遍存在于牛录城堡内,体现了上层宣扬忠武的要义内涵。娘娘庙亦如此,反映了锡伯族百姓在世俗生活中的祈盼。图公祠则是锡伯族人为纪念本民族英雄所建,是锡伯族对先贤的独特纪念方式。可以看到,锡伯营城堡内的宗教建筑,不论是建筑形态,还是祭祀内涵,都体现出中原文化与本民族特点的融合。

四、结 语

综合以上,通过调查可以得知,牛录城堡的保存情况不容乐观,绝大多数损毁严重,部分城墙已不存在,城内建筑也残留较少,需要引起足够的重视,采取一定的保护措施。就目前的研究结果看,不论牛录城堡城墙的形态,还是构筑,牛录城堡较官方所筑伊犁九城均表现出诸多不同,这似乎可以体现出牛录城堡与伊犁九城的不同,即其并非是伊犁将军等官员有组织构建的结果,更可能是锡伯族在朝廷设置了八旗制度之后,根据实际需要而兴建的,更像是用土围起来的栅栏,实际用途要远远大于象征性。就道路与城内建筑而言,牛录城堡在更多地体现中原传统的同时,也具有锡伯族自己的民族特色。伊犁将军明瑞在上奏请示迁移锡伯族时曾指出:“锡伯兵若需房屋,亦令自行修造。”指出了锡伯族日后要走自力更生,艰苦奋斗的道路,使得锡伯族在吸纳中原优秀传统文化的同时,也创造出了属于自己的物质文明和财富,牛录城堡便是集中体现。

[基金项目]本文是国家社科基金青年项目“新疆清代城址设制的考古调查与综合研究”(项目编号:19CKG018)的阶段性成果。

附记:参与本次调查的有中国人民大学魏坚教授、中国人民大学考古文博系博士研究生常璐、特尔巴依尔,硕士研究生公雪等。本次调查得到了伊犁州文物局佟金玉、郭林平、陈勇、何成蓉、陈利明、顾伟等人的大力支持,在此一并致谢!

注 释:

① 唐智佳:《清代伊犁锡伯营城堡研究》,《中国边疆史地研究》2019年第1期;赖洪波:《伊犁锡伯族抗同化条件的初步研究》,《伊犁史地文集》,香港银河出版社2005年,第1—18页;仲高:《清代伊犁旗屯文化透视——锡伯营旗屯文化个案研究》,《伊犁师范学院学报》2011年第2期;陈剑平:《清代伊犁锡伯营的屯垦模式及其示范效应》,《古今农业》2012年第2期。

② 新疆维吾尔自治区文物局:《新疆古城遗址》,科学出版社2011年,下同,第474、475页;国家文物局主编:《中国文物地图集·新疆维吾尔自治区分册》,文物出版社2012年,下同,第616页。

④ “又盛京锡伯兵及厄鲁特兵,应同索伦、察哈尔一体游牧。锡伯兵若需房屋,亦令自行修造。又官给孳生羊只……将来厄鲁特、锡伯兵,照例每兵给羊二十五只,约计需四万余只。请将上年停止解送喀尔喀四部落之羊一万八千只,交成衮扎布。再办一万二千只,于兵丁等至乌里雅苏台时,交给带往,仍于哈萨克贸易内酌买一万只,留伊犁备用。其锡伯兵,应照索伦、察哈尔、厄鲁特之例,立昂吉编佐领,约计千名作。一昂吉,六佐领,领催、披甲分派各佐领下……所有昂吉、佐领,应给关防图记。请令明瑞等拟定字样,行文该部铸给。从之”,据《清高宗实录》卷707,中华书局1986年,下同。

⑤⑦中国第一历史档案馆编译:《锡伯族档案史料》(上册),辽宁民族出版社1989年,下同,第313页;第324页。

⑥ 中国第一历史档案馆编译:《锡伯族档案史料》(上册),第324、325页;又有“设领队大臣一员专管。总管一员,副总管一员,佐领八员,骁骑校八员,委蓝翎侍卫四员,由领催披甲内挑补轮住,卡伦委笔帖式二员,领催三十二名,兵九百六十八名。以上锡伯营官兵现在伊犁河南驻牧,屯种自食,随时操演鸟枪骑射”,据〔清〕松筠:《伊犁驻兵书始》,〔清〕葛士浚:《清经世文续编》卷62《兵政一·兵制上》,文海出版社1972年,第1564页。

⑧《河南设治局所辖境内兵要地志调查书(摘要)》,察布查尔锡伯自治县地方志编纂委员会编:《察布查尔锡伯自治县县志》,新疆人民出版社2007年,下同,第672页。

⑨ 〔清〕松筠修,〔清〕汪廷楷、祁韵士撰:《西陲总统事略》卷5《城池衙署》,中华书店2010年,第71页。

⑩《伊犁府乡土志·地理类·川流》,马大正、黄国政、苏凤兰整理:《新疆乡土志稿》,新疆人民出版社2010年,第185页。