中国北方十二省份耕地变化与粮食增产时空耦合关系研究

孙 立,朱西存,1b , 王介勇,李 伟 , 唐晓颖,张 洁

(1.山东农业大学 a.资源与环境学院,b.土肥资源高效利用国家工程实验室,山东 泰安 271018; 2.中国科学院 地理科学与资源研究所,北京 100101)

0 引言

粮食安全是国家政治稳定和经济发展的重要保障[1],耕地是粮食生产最基本的生产资料和要素[2]。20世纪90年代中期以来,中国实施耕地占补平衡制度以保障耕地红线,东南沿海耕地面积不断减少,北方地区耕地面积呈增加趋势[3-4]。2005年全国粮食生产格局开始由“南粮北调”转为“北粮南运”[5-6],北方地区成为国家粮食安全的压舱石。近年来,北方地区耕地变化受到广泛关注,许多学者对北方地区耕地扩展格局[3-4]、新增耕地质量[2]、新增耕地来源[3-5]、生态影响[3]及其与自然社会要素的响应情况[7]开展深入研究,探索北方地区耕地扩展的动力机制及其可能导致的后果[8-10]。2003年以来中国粮食生产实现持续增产稳产,北方地区对粮食产出的贡献达55%以上[11]。有效的耕地保护措施[12]、农业政策改革[13-14]、农业技术进步[15-17]和气候变化[18]等是中国粮食持续增产的重要原因。

近年来,中国耕地适宜性进一步下降[19],省域层面上气候变化对粮食增产总体呈现负面影响[18],同时,农村劳动力外流现象严重[15],技术进步与农业机械等资本投入对上述两个因素替代作用明显,粮食增产日益依赖于技术进步和资本投入[6]。1999年,我国实施退耕还林还草政策,黄土高原等区域出现大量退耕情况[20],北方地区种植边界北移超过135 km[7],北方干旱与半干旱区、东北平原自然条件强限制区域耕地面积大幅度增长[19],以粮食主产区和产销平衡区为主的北方地区粮食增产对耕地面积的依赖程度加大。理论上耕地面积扩展必然会带来粮食产量的增加,但由于新增耕地质量[21]、利用方式[22]和自然条件及区位的差异[23-24],耕地扩展与粮食增产的耦合关系也呈差异性特征。

在北方地区耕地急剧扩张的同时伴随着中西部区域大量退耕的复合情景下,关注耕地变化与粮食产量的耦合关系尤为重要。现有研究多集中于粮食产量与城镇化[25]、经济发展[26]、技术进步[27]和资本投入[28]等的耦合关系研究,鲜少关注到耕地作为粮食生产的基本要素在北方这一关键区域对粮食增产做出的贡献及其对区域粮食安全保障能力的影响。因此,本研究采用多期土地利用遥感解译数据,基于2000—2020年中国北方十二省份耕地变化特征,探究耕地变化与粮食增产的时空耦合关系,分析评价耕地面积变化对粮食增产的贡献度及其可能存在的风险,提出促进北方地区耕地可持续利用与粮食增产稳产的对策建议。

1 研究区域、研究方法与数据来源

1.1 研究区概况

研究区涉及的中国北方地区包括黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、内蒙古、陕西、山西、宁夏、甘肃和新疆12个省份,总面积470万 km2,占全国总面积的49%,属于狭义北方地区。下述提到的北方地区即指研究区所定义的北方十二省份。区域内平均城镇化率低于60%,自东至西降水依次减少,超过60%的区域年降水量低于400 mm,气候以温带大陆性气候为主,水资源短缺是该区域农业生产的主要限制因素,90%以上区域为一年一熟制。2020年,耕地面积8 200万 hm2,占全国耕地总面积45.99%,耕地质量普遍偏低。该区域草地、林地和未利用地分布广泛,耕地后备资源相对充足,但生态环境较为脆弱[29]。近年来,在全国耕地总量减少、北方新增耕地持续增加以及粮食生产呈“北增南减,总量增加”总体态势的背景下,中国耕地重心和粮食重心业已北移[5-6],北方成为维护国家粮食安全的关键区域。

1.2 研究方法

1.2.1耕地变化动态度。耕地动态度指数反映一定时期内耕地动态变化的活跃程度。采用该指数分析2000—2020年中国北方地区地级市尺度的耕地动态变化情况,其公式为:

式中:K为耕地动态度;t为研究期初与期末间隔的年数;Ua和Ub分别为研究期初和期末研究区的耕地面积。

1.2.2耕地转入贡献度。耕地转入贡献度反映其他用地类型对耕地增加的贡献程度以刻画转入耕地来源情况。其公式为:

1.2.3空间自相关模型。空间自相关模型可以定量描述某一变量与空间分布之间的潜在联系。莫兰指数为衡量空间集聚效应的常用空间自相关分析指数。本研究采用莫兰指数衡量中国北方各地级市耕地面积和粮食产量的空间自相关关系及空间差异情况[30]。

1.2.4粮食增产影响因素分析模型。粮食生产受多种因素影响,现有研究主要从要素投入、自然因素、社会背景等方面设置解释变量[15,18,21]。粮食生产从属于农业生产,遵循生产理论,粮食产出水平依赖于要素投入规模与配置效率[15]。为探究北方地区粮食增产的主导影响因素,本研究基于柯布-道格拉斯生产函数构建模型。在借鉴既有研究的基础上,模型引入粮食产量为被解释变量;有效灌溉面积、农业机械总动力、化肥使用折纯量、乡村从业人数和耕地面积为解释变量,其中,前三者对应生产要素投入中的资本要素投入,乡村从业人数对应劳动力要素投入,耕地面积对应土地要素投入。模型表达式为:lnY=β0+β1lnI+β2lnP+β3lnF+β4lnL+β5lnA。式中:Y代表粮食产量;I,P,F,L,A分别为有效灌溉面积、农业机械总动力、化肥使用折纯量、乡村从业人数和耕地面积;β1,β2,β3,β4,β5分别为各解释变量的产出弹性系数;β0为常数项。

1.3 数据来源

数据包括土地利用遥感监测数据和社会统计数据。土地利用遥感监测数据来源于中国科学院资源环境数据中心(http://www.resdc.cn/data.aspx),包括2000年、2005年、2015年和2020年4期数据。社会统计数据包括乡村从业人数、农业机械总动力、粮食产量、有效灌溉面积和化肥施用量等指标,来源于《中国区域经济统计年鉴》《中国城市统计年鉴》和北方十二省份的统计年鉴等,选取2000年、2005年、2015年、2020年为研究节点。

2 结果分析

2.1 北方地区耕地时空格局变化

2.1.1耕地动态度时空变化特征。从总体来看,2000—2020年中国北方地区耕地平均动态度为0.13%(图1)。2000—2005年、2005—2015年、2015—2020年各阶段耕地动态度分别为0.10%,0.03%,0.35%,呈现先慢后快的变化趋势。耕地增加速率较快的地级市单元较为集中,全部集中于阿勒泰地区与准噶尔盆地西缘的新疆地区。从3个时期耕地动态度空间格局来看,动态度较高的地级市单元呈现“由集中到分散,由西部向东部迁移”的趋势。2000—2005年耕地增加速率较快的区域与2000—2020年基本相近;2005—2015年耕地增速较快的区域分散于大兴安岭地区、内蒙古及长城沿线地区、阿勒泰地区与南疆地区;2015—2020年,耕地增速较快的区域向东部分散,除新疆的耕地增幅依旧领先外,东北的大兴安岭地区及三江平原腹地也出现耕地增幅年变化率大于2%的现象。

图1 2000—2020年中国北方十二省份耕地动态度时空格局变化

2.1.2耕地转入贡献度空间变化特征。2000—2020年中国北方地区耕地面积增加1 096.80万 hm2,主要分布在以阿克苏地区、塔城地区和喀什地区为代表的新疆大部地区与东北平原,占比超过50%。其中,耕地面积净增加207.18万 hm2,集中于新疆、黑龙江及内蒙古东部。从空间分布看,新增耕地主要分布于研究区东西两端,分别集中在西部干旱地区与东部半湿润地区,两者自然条件分异明显,前者光热条件较好,但水资源短缺严重,后者反之,两区域可开垦耕地资源丰富。从耕地转入来源来看,草地、林地和未利用地为耕地转入的主要类型,三者对耕地转入贡献度达84.67%。草地是新增耕地的首要补充来源,研究期内北方地区共有407.53万 hm2草地转化为耕地,占37.16%。超过44.83%的地级市耕地转化以草地→耕地为主导,主要分布在新疆、内蒙古、长城沿线地区及黄土高原等地区。林地、未利用地为次要补充来源,两者的贡献度达47.52%。林地→耕地主导区域集中于大兴安岭地区、小兴安岭地区和长白山区。未利用地→耕地的主导区域分布较为分散,集中分布于河西走廊、内蒙古高原西端、伊犁河谷与准噶尔盆地西侧与北侧,黄土高原、东北平原和华北平原也有零星分布。建设用地等其他用地主导的转换类型则沿哈尔滨—西安—兰州一线分布。综合来看,中国北方中西部地区以草地→耕地、未利用地→耕地两种转化类型为主,而东部地区的新增耕地多由林地和建设用地等其他用地转入(图2)。

图2 2000—2020年中国北方十二省份耕地转换特征

2.2 耕地面积与粮食产量变化的空间特征

由全局空间自相关分析可知,2000—2020年中国北方地区地级市耕地面积和粮食产量在1%的显著性水平下都呈现同质集聚性,其全局莫兰指数均值分别为 0.385 4 和0.485 3。2000—2020年,二者空间集聚特征在空间上高度重合且呈现两极分化特征,其显著高值、显著低值均呈现出较强的区域空间粘性(图3,图4)。耕地面积与粮食产量的高高集聚区都集中于东北地区,低低集聚区分布于河西走廊、阿拉善高原及鄂尔多斯台地和新疆东南部等地区。此外,2000—2020年,北方地区耕地面积集聚效应减弱,粮食产量集聚效应明显增强,二者全局莫兰指数总体趋势相反。从显著高值集聚区上来看,耕地面积覆盖区域无变化,粮食产量集聚区域逐年扩大,向北集中。2000年,粮食产量高高集聚区出现在华北平原与东北平原,2005—2020年逐渐集聚并扩展至东北平原、小兴安岭与呼伦贝尔高原地区。耕地动态度较高的新疆和东北地区(图1)在耕地面积和粮食产量两方面的表现截然相反(图3,图4)。新疆的耕地集聚不显著,粮食产量分布格局多呈低低集聚;而东北地区的耕地面积、粮食产量均呈高高集聚特征,说明东北地区的耕地面积和粮食产量更为集中与规模化,更应注重对东北黑土区的保护。

图3 2000—2020年中国北方十二省份耕地面积空间集聚特征Fig.3 Spatial agglomeration characteristics of cultivated land area in 12 provinces of Northern China during 2000—2020

图4 2000—2020年中国北方十二省份粮食产量空间集聚特征

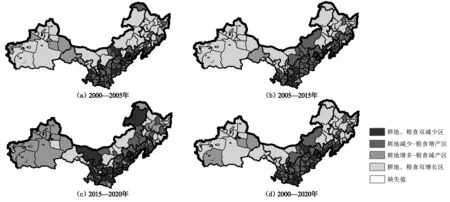

2000—2020年,北方地区粮食产量与耕地面积空间耦合特征明显且以“耕地减少-粮食增产区”和“耕地、粮食双增长区”的组合耦合类型为主,约82.45%的北方地区地级市属于该组合耦合类型。“耕地减少-粮食增产区”主要分布在黄土高原、华北平原、辽东半岛等区域,“耕地、粮食双增长区”主要分布在东北平原、河西走廊、内蒙古及长城沿线及新疆河谷盆地地带(图5)。2000—2020年,46.49%的地级市属于“耕地减少-粮食增产区”,35.96%的地级市属于“耕地、粮食双增长区”,14.91%地级市属于“耕地、粮食双减少区”,2.64%的地级市属于“耕地增多-粮食减产区”(表1)。2000—2005年,北方地区占比81.58%的地级市呈现“耕地减少-粮食增产”和“耕地、粮食双增长”的组合耦合特征;2005—2015年,这一耦合特征占比提高至85.21%;2015—2020年,该组合特征明显减弱,其占比较上一阶段下降32.17百分点。从3个时期耕地面积与粮食产量耦合类型变化来看,地级市层面上耕地面积对粮食增产的推动作用减弱。从整体来看,北方十二省份耕地面积增加对粮食增产呈现促进作用。但从地级市层面上看,北方耕地面积增加的地级市占比由42.10%下降至39.13%。粮食减产的地级市占比由18.42%上升至46.96%,需注意北方地区地级市层面粮食保障功能存在下降风险,这可能与农民在比较利益下选择进城务工或种植经济作物谋求更高经济回报相关。

图5 2000—2020年中国北方十二省份耕地面积与粮食产量耦合格局

表1 2000—2020年中国北方十二省份耕地面积与粮食产量的不同耦合类型变化趋势 %

2.3 耕地面积变化对粮食增产贡献分析

2000—2020年,耕地面积、化肥施用和农业机械总动力是北方地区粮食增产的主要因素,在4个时间节点其贡献度均超过65%。2000—2020年,粮食增产日益依赖于耕地扩张、农业机械化水平的提高及乡村从业人数的增多,三者对粮食增产贡献度分别增加4.61百分点、7.19百分点、1.14百分点;粮食增产对化肥施用和灌溉保证的依赖程度分别下降11.14百分点和1.80百分点,但对化肥的依赖程度始终较高,其平均贡献度为24.99%,仅次于耕地面积增加对粮食增产的贡献程度。粮食增产受多种因素影响,耕地面积增加是粮食增产的基础因素。20世纪80年代以来,粮食主产区边界逐渐缩小,粮食生产重心北移,粮食流通格局由“南粮北调”转为“北粮南调”,都表现出与耕地重心北移的协同效应[31]。此外,从变化速率上看,新中国成立以来我国耕地变化率与粮食产量变化率基本吻合,耕地面积减少是粮食减产的主要原因[32]。4个时间节点耕地面积增加对粮食增产的贡献度总体呈现增大的趋势。其平均贡献率为28.54%,耕地面积对粮食增产贡献相对较高(表2)。近年来,在耕地保护政策背景的驱动下,占补平衡等政策的实施过分重视对耕地数量的追求,中国北方地区84.67%的新增耕地由边际土地开发而来,且在石嘴山、嘉峪关、阿勒泰、伊犁、和田、延安等地的新增耕地平均海拔较高[33],新开垦耕地的粮食单产较低,耕地质量较差。滴灌等农业技术的普及、农业基础设施的改善以及化肥施用提高了土壤肥力,农业机械化程度的提高提升了粮食生产效率。因此,该区域粮食增产依赖于耕地面积的大幅度增加、农业技术的普及、农业机械化水平的提升以及化肥等农业生产资料的大量投入。耕地是粮食生产的物质载体,生产要素的投入最终都需要通过耕地发挥效用,耕地面积增加是粮食增产的根本驱动因素。但总体来看,北方地区作为拥有耕地与粮食生产双重心、维护国家粮食安全的关键区域,近年来其边际土地的大量开垦及化肥的高强度利用在某种程度上进一步加剧了北方地区生态风险,导致粮食安全的潜在风险增加[28]。

表2 2000—2020年中国北方十二省份耕地变化对粮食增产的贡献度变化情况 %

3 结论、建议与讨论

3.1 结论

(1)2000—2020年,北方地区耕地面积总体呈上升趋势,耕地面积净增加207.18万 hm2,集中于新疆、黑龙江及内蒙古高原东部,同时,该地区耕地增加的动态度较高。耕地同其他用地类型转化明显,草地、林地及未利用地是新增耕地的主要来源,中西部地区新增耕地主要来源于草地和未利用地,东部地区耕地转入以林地及建设用地等其他用地为主,这可能会带来生态退化的风险。

(2)2000—2020年中国北方耕地面积与粮食产量具有较强时空关联特征,二者的空间集聚格局高度重合且呈两极分化特征,其显著高值、显著低值均呈现出较强的区域空间粘性。对于耕地面积和粮食生产的高高集聚区,特别是东北黑土区,应突出耕地面积和粮食生产双集中的协同优势。2000—2020年,北方耕地面积增加的地级市占比由42.10%下降至39.13%;粮食减产的地级市占比由18.42%上升至46.96%。北方地区地级市层面粮食保障功能可能会存在下降风险。

(3)2000—2020年,耕地面积、化肥施用和农业机械总动力是推动北方地区粮食增产的主要影响因素,其中,耕地面积增加是粮食增产的根本驱动因素且重要性日益显著。近年来边际土地的大量开垦及化肥的高强度利用在某种程度上进一步加剧北方地区生态风险,导致粮食安全的潜在风险增加。

3.2 建议

(1)保持“耕地、粮食双增长区”良性正向耦合态势。对于连片程度高、质量好的耕地,应注重耕地地力的维持与提升,加强高标准农田建设,通过对粮食生产者的倾斜补贴等手段继续提高农民种粮积极性及粮食生产效率。(2)遏制“耕地粮食双减少区”和“耕地增加-粮食减产区”不良耦合发展,加强耕地利用监测,规范土地流转行为,加强土地用途管制,禁止优质耕地非农化占用,严控耕地非粮化总量[34]。(3)优化“耕地减少-粮食增产区域”要素资源配置。在生态脆弱地区,积极开展小流域综合治理与土地综合整治,防治水土流失与土地退化,完善农田水利设施,有序推进生态退耕与耕地保护,实现粮食生产与生态建设双赢。在传统平原农区,进一步加大农业科技投入,推动耕地规模化经营与集约利用,优化农业生产要素配置[35-36],提高农业全要素生产率,促进粮食持续稳产增产和农业高质量发展。

3.3 讨论

在气候变暖的大背景下,积温的增长突破原有自然条件限制,为耕地开垦提供了充足的热量保证[4]。除自然因素外,农业技术进步与政策因素等人文因素也从突破种植界限、降低生产成本、保证数量、主观引导、强化维护、提升质量等方面持续推动北方耕地扩张。2003—2020年,我国粮食产量实现十七年连丰。北方地区耕地面积扩张对粮食增产的贡献突出,特别是西北地区等耕地后备资源充足地区贡献显著。但是,北方地区耕地总量增加对资源环境可能带来的负面效应值得注意。2000—2020年北方地区超过80%的新增耕地来源于草地等边际土地。耕地面积的迅速增长以毁草(林)开荒为代价,存在产生诸如水土流失、生物多样性减少等伴生问题的可能,加剧当地水资源匮乏,这无疑对当地本已十分脆弱的生态环境造成更为恶劣的影响[8-9]。边际土地对粮食增产的贡献多以“量”取胜,其自然本底较差,不适宜大型农业机械耕作与相应农田水利设施配套,难以进行规模化集约经营。同时,为维持一定的产出数量,其耕作多依赖于农膜、化肥等要素投入,过多的化肥、农药投入以及农膜回收等问题引发当地环境污染加剧,伴随土壤肥力下降与土壤板结等问题,进一步导致耕地质量下降,不利于耕地的可持续利用与粮食安全的维系。