发挥各自特点,促进传统实验与数字实验的融合

李 霞,赵 熙,鹿秀明

(1.昆明市第八中学,云南 昆明 650222;2.深圳市龙岗区龙城高级中学,广东 深圳 518172)

物理学是基于观察、实验,并通过严格科学推理与论证形成的学科,实验在物理学中占据极其重要的地位,无论从实验本身还是实验的教育功能上,其在中学物理教学中都有着其他方法无可替代的重要作用.《普通高中物理课程标准》(2017年版)提出了物理教学要培养学生的物理核心素养,包括观念、思维、探究、态度与责任等多个方面[1].要想使学生学会科学知识、掌握科学方法、具有必备品格和关键能力,就必须充分发挥实验教学的功能,特别是实验教学在物理教育中的探究功能.另外,《普通高中物理课程标准》还进一步增加了对实验的具体要求,例如在形式上增加了探究型实验的比例,在方法上增加了对现代教育技术及数字实验的要求,并明确提出“要重视数字实验,创新实验方式”.

数字实验是现代教育技术中的重要部分,随着技术的进步,现代教育手段越来越丰富,实验教学的作用及效果也越来越明显.如何更好地发挥各类实验的特点,提高实验教学效果,是广大物理教育工作者需要思考的问题.基于以上问题,本文总结了中学物理教学中传统实验与数字实验的特点,探讨了如何更好地发挥其各自优势,加强实验教学.

1 传统实验和数字实验的特点分析

传统实验,主要是利用传统物理实验器材(弹簧测力计、打点计时器、电压表、电流表、多用电表等)所做的实验.其优点为:

1)教师相对熟悉;

2)原理直观便于理解;

3)实验器材大多与学生生活经验相关联(如弹簧、秒表等);

4)学生基于对原理的理解,可以进行开放性实验设计.

不足为:

1)数据采集和处理较为繁琐;

2)不易观察突变物理量的变化;

3)部分物理量不易测量(如磁感应强度);

4)耗时较长.

传统实验在观察测量能力方面要求学生会观察仪器的结构、精度、铭牌参量等,了解仪器的基本原理和正确使用方法,有利于培养学生的观察能力,提升学生对待科学的严谨性;在数据分析能力方面侧重培养学生实验操作能力、数据处理能力和用数学知识解决问题的能力(如描点、画图、数据计算等).

数字实验,主要是指DIS(Digital information system)实验技术,又称“数字化信息系统”,是由“传感器+数据采集器+实验软件包(教材专用软件、通用扩展软件)+计算机”构成的新型实验系统[2].其优点为:

1)省时;

2)数据采集和处理方便;

3)可实现数据的高频采集,可观察突变物理量的变化情况;

4)可测量传统实验难以测量的量;

5)有利于学生理解涉及传感器的设备原理.

不足为:

1)教师需要学习不同系统的使用方法,并对学生进行相应的培训;

2)装置大多基于传感器,数据直观但原理不易讲解;

3)部分成品装置对学生的约束较多,而基于不同平台开发的高级实验上手较难.

数字实验对学生观察能力的要求没有传统实验高,例如数据的采集可由数据采集器完成,减少了因测量带来的估读问题.数字实验主要侧重于培养学生的数形结合能力,数据的计算和处理大多由计算机完成,学生的主要任务在于根据数据选择合适的函数拟合,能够迅速得出各种图像和结果.

2 发挥各自所长,统筹设计实验

虽然传统实验与数字实验各有特点,但二者的实验目的及本质相同.传统实验和数字实验的区别在于测量的手段和方法,但二者教育的本质意义相同.能够代表实验教学本质的要素有:

1)基于实验结果得出科学结论的思维准则.该准则是构建现代科学的基石,可以表述为:演绎法只有在观察法和归纳法的配合下,才能够建立科学的逻辑体系,是需要学生领会并传承的科学思想的重要组成部分.

2)通过实验得以揭示出物质世界的因果律——实验条件与实验结果之间的因果关系.基于该因果关系,学生才能逐步建立“尊重事实和证据,有实证意识和严谨的求知态度”的科学思想.

无论是传统实验还是数字实验,都拥有面向真实实验对象的观察、测量、操作和数据分析过程,充分发挥二者特点,不仅可以让学生学到更多方法、手段,还能更好地培养学生发现问题、解决问题的能力,培养学生的科学思维方法,以达到核心素养教育目标.因此,教师应当在充分了解传统实验与数字实验特点的基础上,让二者充分融合,设计出更优秀的实验方案.

3 实验选择策略分析

综上所述,传统实验和数字实验均有各自特点和优势,也都存在一定的局限.在实验教学中,有些实验只用传统实验即可完成,有些实验可能更适合用数字实验完成,除此之外,还应该考虑如何能更好地将2种实验手段进行整合,以充分发挥各自优势.下面将从实验数据记录的精确度、实验现象的可视化、实验数据的处理和优化融合4方面探讨实验教学的选择策略.

3.1 实验数据记录的精确度

在教学策略选择中,从数据记录的精确度需求来看,对于以定量探究为主要目的的实验,当传统实验仪器的测量精度不能满足测量需求时,应选用测量精度高的数字实验作为主要测量手段.以计时工具为例,传统实验中秒表的最小精度为0.1 s,打点计时器的最小计时单位为0.02 s,而DIS实验系统中测量时间的精度为0.1 ms.如果实验对时间的精度要求较高,应考虑采用数字实验方案来进行时间测量.

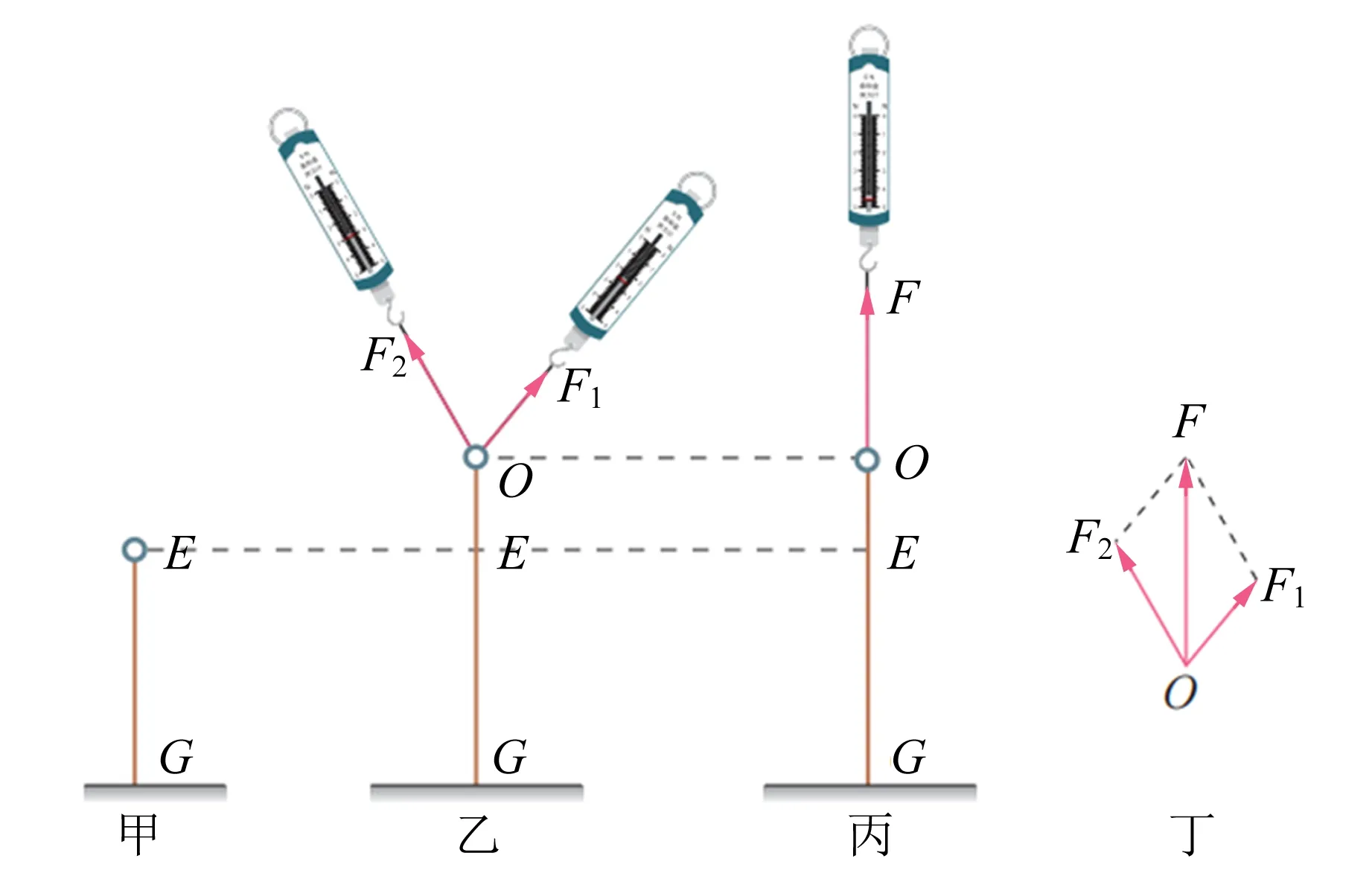

对于数据记录精度要求不高,传统实验也能完成的实验,应优先选择传统实验方法.例如“探究2个互成角度的力的合成规律”的实验,弹簧测力计的精度就可以满足实验要求,因此可以首选传统实验方案,如图1所示.另外,选用数字实验方案(见图2)也可进行实验,但不如传统实验操作灵活.

图1 探究力的合成规律的传统实验方案

图2 探究力的合成规律的数字实验方案

3.2 实验现象的可视化程度

实验现象的可视化程度影响实验目的的达成,而实验目的也决定了对实验现象可视化程度的要求.当传统实验方案的实验现象能够直观展示物理规律时,优先选用传统实验方案;当实验需要体现隐性或者变化较快的物理过程时,可以利用数字实验高频采集数据的特点,将隐性物理过程显性化,帮助学生更好地研究迅速变化的物理量的特点.

以“通电自感”演示实验为例,该实验目的是通过实验了解通电自感现象.教材提供了通电自感演示实验电路图,如图3所示.

图3 通电自感演示电路

教学中采用和电路图相同的电路板进行演示实验,通过观察2个小灯泡的发光情况,间接了解电流大小的变化(电流越大,灯泡越亮),从而了解线圈发生自感现象对电流的影响.实验过程中,当开关S闭合,可观察到A2灯泡先发光,灯泡A1滞后发光(肉眼可辨识先后,现象明显).由实验现象可以直观得出线圈通电时对电流的增加有阻碍作用,通过法拉第电磁感应定律和楞次定律相关知识,可以判断出感应电动势的方向,从而解释通电自感现象.可见本实验利用传统装置进行,演示效果明显,可以达到让学生通过实验了解通电自感现象的实验目的,并且教师能够借助此实验引导学生围绕实验现象、利用所学知识解释现象.若使用数字实验装置进行该实验,则需对电流变化曲线进行分析,要求学生具备一定的分析能力和图像处理能力,对学生来说难度有所增加.因此,通电自感演示实验可根据不同教学目标进行不同选择.

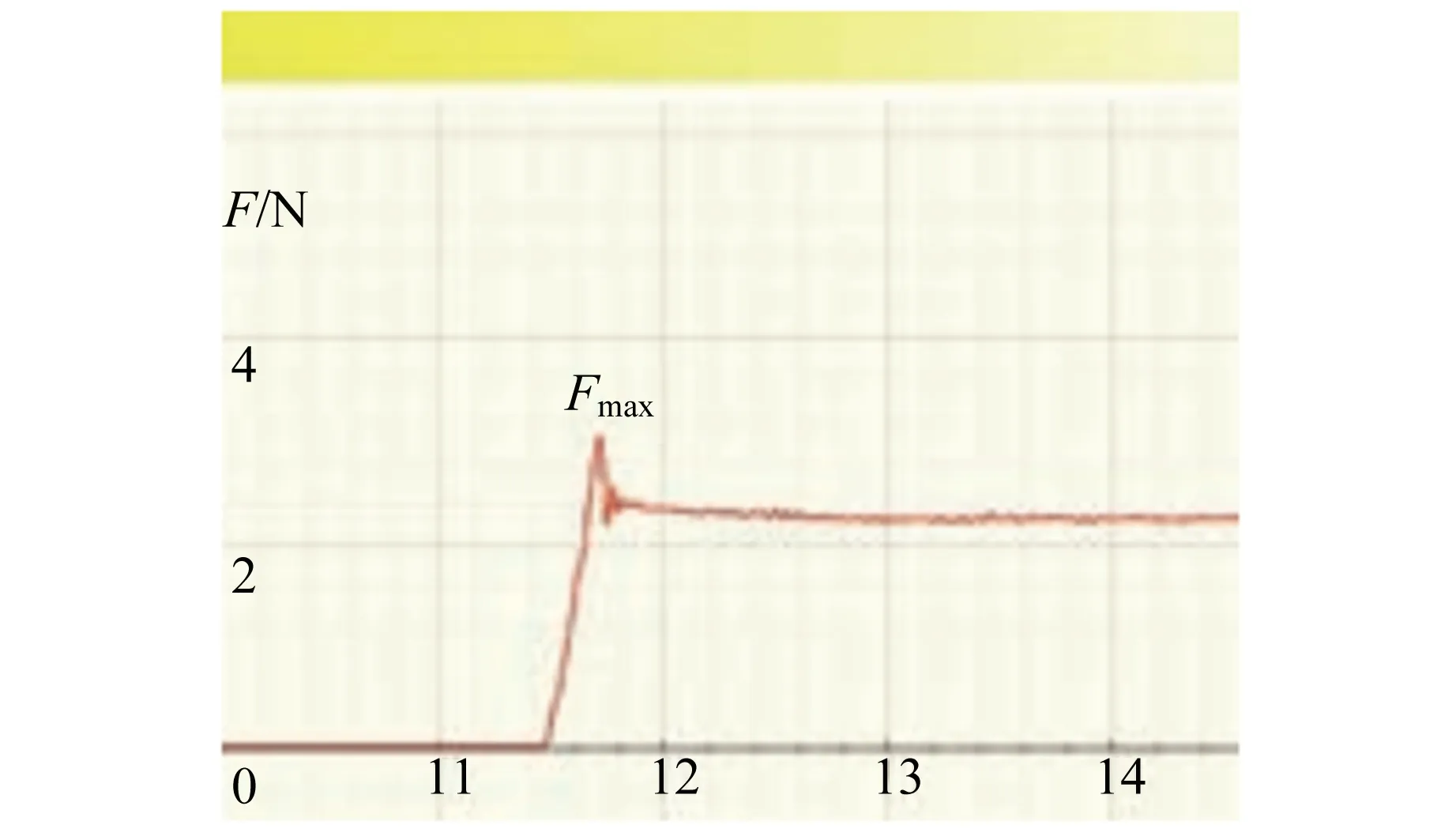

以“测量静摩擦力”的演示实验为例,传统实验如图4所示,把木块放在水平长木板上,用弹簧测力计沿水平方向拉木块.拉力F增大到一定数值前,木块不会运动,静摩擦力大小等于拉力大小,但若继续增大拉力,静摩擦力会突然转变为滑动摩擦力,该变化不易观察.传统实验方案中是在指针下轻塞1个小纸团,标记指针到达的最大位置,然后继续用力,观察到木块开始移动时,拉力变小.如果加入数字实验手段,用力传感器代替弹簧测力计进行实验,得到拉力随时间变化的F-t图像,如图5所示,突变过程被放大,有助于学生更直观和完整地体会摩擦力的变化过程.

图4 测量静摩擦力的传统实验装置

图5 测量静摩擦力的数字实验方案结果

3.3 实验数据处理的需求

在实验教学中,想要借助实验数据处理达到不同实验目的,可选择不同的实验方案.当实验目的是让实验者对数据进行定性分析和体会物理原理,通常用传统实验即可,传统实验操作简单、原理直观,能很好地服务于该类教学.当实验目的是让实验者经历实验探究过程,并通过处理实验数据得到物理量间的定量关系,而实验数据较多,运算量较大,则数字实验的优势更为明显.

以“测量纸带的平均速度和瞬时速度”实验为例,教材用打点计时器记录纸带的运动,介绍了平均速度和瞬时速度的测量方法,学生通过实验及处理数据,了解2种速度的区别与联系,关键是时间间隔选取的长短不同,反映物体运动快慢的精度也就不同.学生对这样的传统实验装置比较熟悉,且数据处理直观,所以对于初学者理解平均速度和瞬时速度的物理概念,使用传统实验方案更有帮助.

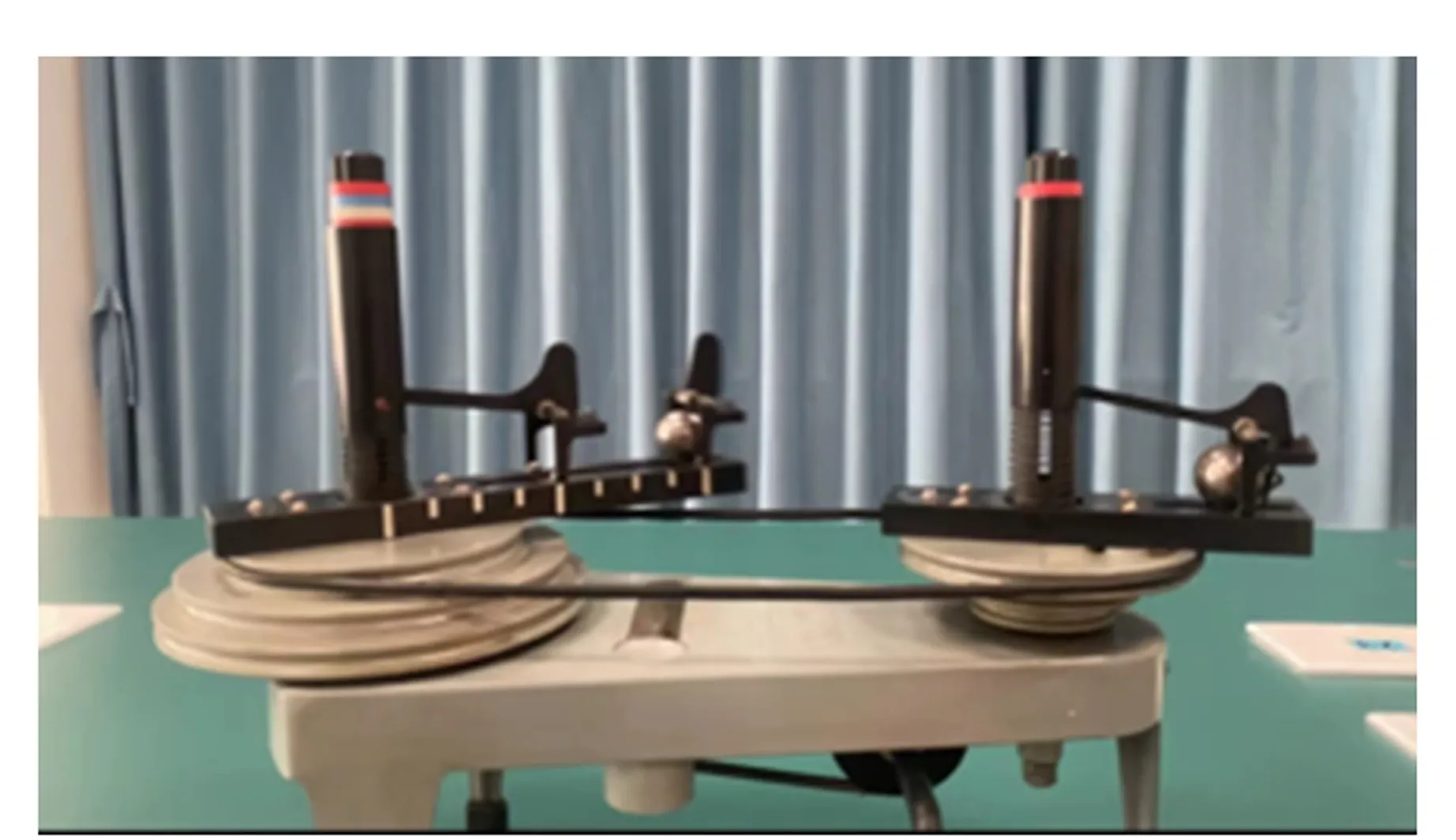

以“探究向心力大小的表达式”实验为例,教材让学生先感受向心力,体会向心力与哪些因素有关,然后再进一步探究向心力大小的表达式,最后能够应用向心力的表达式解决问题.该实验可使用图6所示的实验装置展开定量探究,通过小球所在横槽上的刻度可以知道小球做圆周运动的半径大小,竖直标尺上露出的标记线能够间接反映向心力大小的变化情况.实验者通过手摇带动装置转动,根据皮带传动线速度大小相同的特点,可知小球转动的角速度之比,再结合转动半径比即可得到小球做圆周运动的向心加速度之比.此传统实验方案可以引导学生利用控制变量法,设计对照实验展开实验探究.但用于定量探究仍存在以下不足:

图6 探究向心力大小的传统实验方案

1)由横臂的杠杆作用使套筒下降来间接反映向心力大小,向心力的测量不够直观.

2)手摇控制转速,很难保证圆盘转速稳定.

3)转动过程中不方便读数,数据精度不高.

数字实验系统中,探究向心力大小的实验装置如图7所示,该实验装置可借助计算机处理数据,便捷直观地得出实验结果,以弥补以上不足.

图7 探究向心力大小的数字实验装置

3.4 优化融合案例

除一些典型的需要传统实验或数字实验来完成的实验外,通常可发挥二者的优势,进行优化融合式设计.在优化融合式设计中可从以下几个方面考虑:

1)在实验中并行或交替使用传统和数字实验手段.

2)在导入阶段,首先介绍传统实验方法,便于学生了解物理模型,并建立验证或探究的逻辑关系框架,完成实验设计.

3)最大化发挥传统实验和数字实验的优势.

3.4.1 电容器的充放电演示

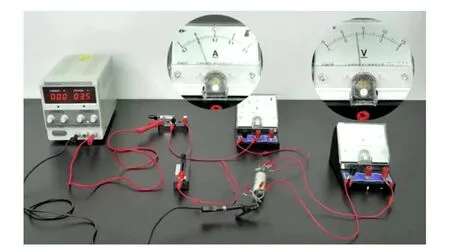

在介绍电容器的充放电演示实验中,需要让学生观察和了解电容器充、放电的电流方向相反,利用传统实验方案可以观察到电流表指针的偏转方向,如图8所示.

图8 电容器充放电的传统实验方案

充放电过程中,由于电容器两极板间的电压变化规律以及回路电流的变化规律等均不易观察,因此可以利用电流传感器替换电流表,显示电容器支路电流随时间的变化,让学生更直观地了解充电电流的变化规律,如图9所示.在完成传统实验后对部分电路略做改动,将传统实验与数字实验相结合,以增强实验效果,拓宽学生的实验思路.

图9 电容器充电电流随时间的变化规律

3.4.2 断电自感现象研究

在断电自感现象的演示实验中,教学难点在于让学生掌握流过小灯泡的感应电流的方向和大小的变化情况.对于传统实验方案,学生可以从实验电路中直观地观察到电流大小的变化,但电流方向的改变不被能观察到,需要学生进行电路分析.基于此问题,本文设计了优化融合案例,具体方案如下:

1)采用传统实验方案,让学生通过灯泡的点亮、熄灭及其亮度变化建立对断电自感现象的初步认识;

2)引入数字实验方案,将电流传感器与电阻R串联后(代替传统实验的小灯泡),与线圈并联,接在电源两端.断开开关后,通过计算机拟合电路中的电流-时间(I-t)图像,帮助学生了解断电时线圈产生的自感现象对回路电流的影响;

3)基于灯泡亮灭规律引导学生猜测通电自感和断电自感的I-t图像可能呈现的特征,并在黑板上画出学生预测的图线;

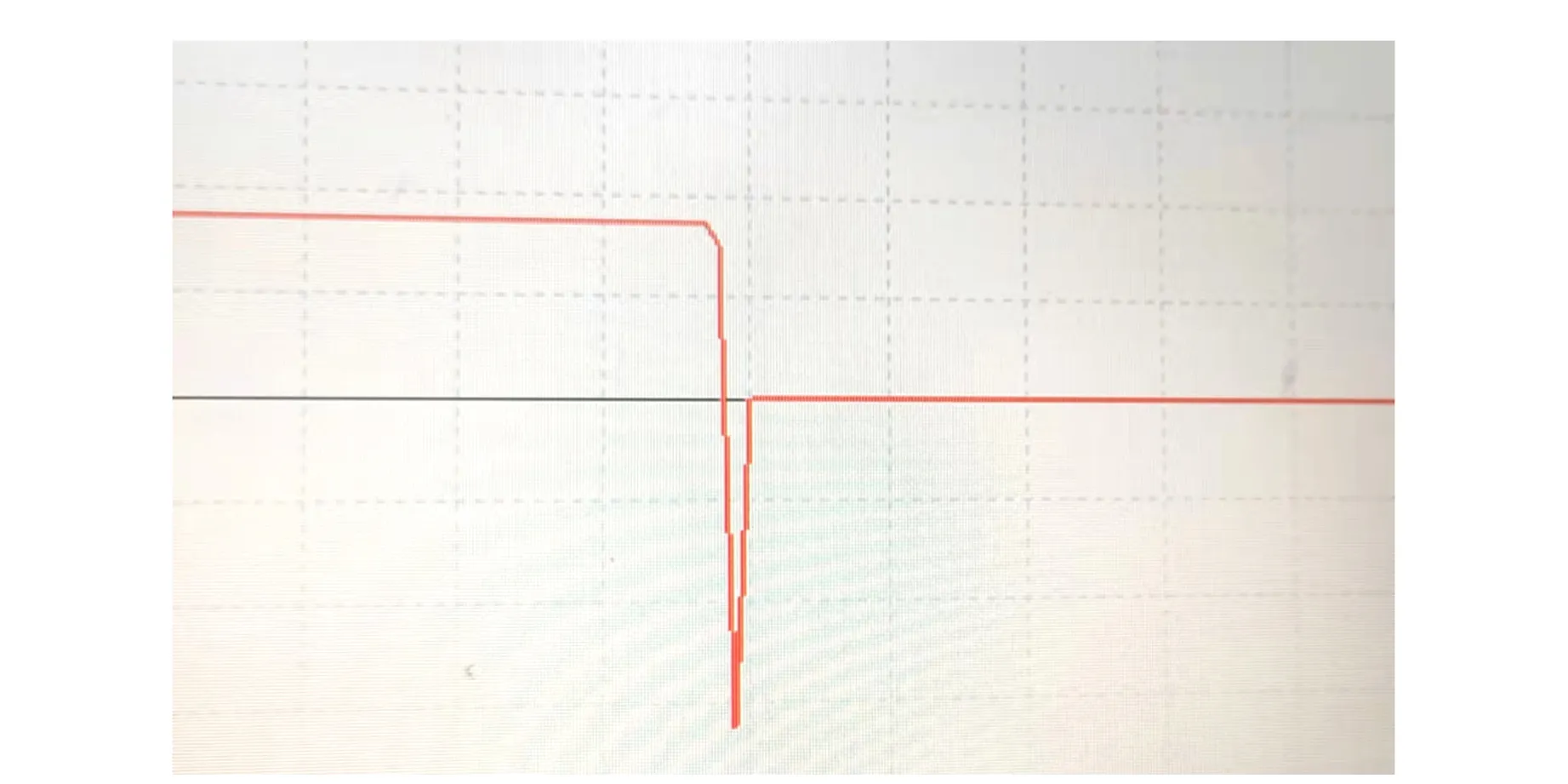

4)闭合电路,稍后再断开,得到断电自感电流状态的I-t图像,如图10所示;

图10 断电自感状态下的I-t图像

5)重复步骤4),鼓励学生用语言描述I-t图像的物理过程,总结断电自感的特点.

通过以上设计可以看出,传统实验电路板不能直观反映感应电流的方向,需要学生基于实验现象,利用电磁感应和电路知识做出解释;而利用数字实验得到的I-t图像不仅能直观反映感应电流的方向和大小变化,还能从电流图像中直接读出开关断开前后流过灯泡的电流大小,从而得出灯泡闪亮的原因.在此基础上,该实验还可以进行拓展研究:改变线圈和电阻的阻值大小关系进行实验,利用传感器读出开关断开前后流过灯泡的电流大小.即使感应电流小于原电流,也可以进行观察、比较和分析,而在此种情况下利用传统实验装置进行实验,灯泡将不会闪亮,从而难以观察到电流的变化.

4 结束语

通过实践研究对比可知,传统实验和数字实验各有优势.不论传统实验还是数字实验,只要对达到实验目的有利,就是教学需要的.随着教学改革的推进,信息时代的来临,传统教学形式有了新的发展空间,以现代信息技术为基础的教学手段不断被引入到传统教学.因此,在实验教学中,要基于教学目的充分利用现有实验设备,不断优化整合实验方案,将实验效度最大化.