从静态文本到动态过程:具身认知视角下寓言教学路径研究

陈 文, 董文婧

(1.成都市龙王庙正街小学, 四川 成都 610000;2.成都市锦江区教育科学研究院, 四川 成都 610000)

《义务教育语文课程标准(2022年版)》中继续强调语言文字是人类社会最重要的交际工具和信息载体[1]。其中,语文课程面向全体学生,围绕立德树人根本任务,充分发挥其独特的育人功能和奠基作用。在具象认知视角下,身体是语文发生的本体,因为语文的发生或发声无不源于身体[2]。由此可见,语文的学习一定是具身的,而非离身,身体参与于语文学习的方方方面面。寓言作家拉·封丹说:“一个寓言可分为身体与灵魂两部分:所述的故事好比是身体,所给予人类的教训好比是灵魂。”[3]由此可见,寓言的学习也离不开身体意识的觉醒,离不开身体认知的范围。特别是在“双减”背景下,语文学习的目标、内容、空间都受到一定程度的转变,而寓言的目标、知识、空间也必须做出一定的改变。此种背景下,具身认知理论为学生寓言的学习提供了一种新的视角,为寓言教学的更新和发展提供了新的实践方式。

一、新课标实施推动寓言教学观念转向

新课标中提出以语文实践活动为主线,以学习主题为引领,以学习任务为载体,整合学习内容、情境、方法和资源等要素,设计语文学习任务群。学习任务群的安排注重整体规划,根据学段特征,突出不同学段学生核心素养发展的需求,体现连贯性和适应性。在此种背景下,教育必然做出新的改变,而教学也同样面临着新的挑战。寓言教学作为语文教学的下位分支,在“双减”背景中,其目标、知识和时空等都需要做出相应的调整。

(一)寓言目标:知识技能转向核心素养

“双减”表面直指作业的变革,作业作为教学中不可缺少的环节,作业的变革实际是教学的变革,实际是教学目标的变革。寓言用一个短小的故事表达深刻的道理,在日常的教学中,寓意的教学是整个寓言教学中重中之重,有很多教师会让学生背诵寓言的寓意,抄写寓言的寓意;而忽略了教学过程中,学生对寓意的理解,特别是一些寓意离学生的生活比较遥远,学生就知识死记硬背地将寓意记住而已。减少这种生硬的背记作业,必然促进寓言教学要往更深化的方向发展,即转向语文核心素养的实践,转向语言的建构、思维的发展、审美的鉴赏、文化的传承。同时2022年版义务教育课程方案和课程标准创造性地提出“课程核心素养”概念,对语文教学提出的新的要求,也更突出了语文核心素养实践与落实的现实需要。

(二)寓言知识:教学符号转向教学情境

科学主义认为普遍、永恒和客观的知识是我们永恒的追求,因此知识更多是一种规律,一种抽象化的存在。“双减”强调人的主体作用,人的身体机能,高浓度、高抽象、高速度的知识传授远远超越了学生的身体负荷,学生的近视率直线上升,学生的身体素质急速下降。大量符号知识堆积充斥了学生的大部分时间,寓言学习中,学生可能体会不到《亡羊补牢》的懊悔,感受不到《掩耳盗铃》的可笑,寓言的知识性学习占据了文本本身的趣味性。因此,在“双减”的背景中,在身体回归的呼吁下,教学符号必然需要向教学情境转变。

(三)寓言时空:课外转向课内

“双减”对校外机构的规范,促进学生的学习必须转向课内,这倒逼课堂质量必须提升,课堂必须做到全员覆盖,做到身与心的全面参与。这对于寓言教学来说,提升课堂教学的趣味性、参与性成了重点,寓言教学不能再仅仅以考试为目标的背诵寓言,而是要真正促使学生在课堂中感知故事人物形象,对文本进行重构和结构,与人物一起同呼吸、共命运,让故事成为身体的一部分。这样,才能抓住学生涌入课堂的时机,抓住学生的身与心。

二、具身认知理论与寓言教学的耦合

具身认知源起于现象学和生物学,胡塞尔强调意识体验的重要性,在此基础上,梅洛-庞蒂提出人类实际上是借助身体与外界进行交互的,应该重视身体的体验。而后弗朗西斯科·瓦雷拉等人从生物学的视角出发,认为认读认知来源于多感官身体所产生的不同经验,并且身体的感知功能会天然融入一个更宽广的物质、文化、心理等的具体情境中[4]。实际上,具身认知是指在认知加工过程中,人的身体发挥着关键作用,认知主要是通过身体各种感官在环境中的交互体验及其活动形式而形成的[5]。由此,可以看出,具身认知强调人身体的参与,强调与环境之间的交互,强调实践过程中身体的体验。那么,进一步而言,具身认知正好为寓言教学提供了有效的启发,寓言的故事性和寓意的实践性正是寓言教学所重点强调的。在教学场域中,寓言与具身认知理论的相遇,必然产生耦合反应。

(一)寓言故事中的真情境

好的寓言阅读教学,首先是引导学生探寻“有灵魂的身体”。寓言是短小精悍的故事,故事有人物、有情境、有曲折、有冲突,学生在阅读的过程中,去寻找身体的美。这样的身体美是由情境所烘托和渲染的,寓言的故事性必须在真实的情境性中,让认知发生,此时的认知是和身体同在的,是文化符号所赋予的真实,它来源于文化同时又是文化基础上的一种再生。在真实的情境中,寓言的故事性得到最大的扩张,故事中的人物形象有血有肉,人物的心理、语言、动作、表情都得以活灵活现。在寓言教学中创造真实的情境,其实在日常教学中我们经常会发现有很多教师会让学生来演绎,例如《守株待兔》中演示农夫、演示其他的宋国人等。此时,情境虽然创造出来了,但是并非真实的情境,只是一种形式上,或者物理环境上的情境,并没有让学生真正走进去。具身认知理论认为,认知活动不是脱离情境、孤立于大脑的抽象符号运算,而是发生于一定文化环境中,受到情境因素的制约[6]。由于寓言的文化环境不同,我们在创造情境时是根据文化背景而来,同时也要为学生铺垫一定的文化背景。在分析文化背景的同时,也要对文本进行细致的解读,如进行阅读、思考、理解、想象、揣摩、欣赏、表达。只有在文化情境和文本分析到位后,真实的情境体验才可能发生,才能真正理解人物,理解故事,为提取故事的寓意奠定基础。

(二)寓意诉求实践与反思

寓意是整个寓言故事的中心,是语言故事传递给世人的道理。经常在教学过程中,在得出寓意后,我们会让学生联系自己的实践生活,举例说一说自己身边是否有这样的人或者事,但此时学生可能觉得寓言中的人和事都离自己太远了,很难举出比较贴切的事情。具身认知理论认为,认识不是一种表征和计算,而是一种以适应环境为目的的实践活动。在这种实践活动中,我们主要是通过身体的经验来形成认知,思维、判断、意象、隐喻、情绪和想象等都直接或间接地与我们的身体构成、身体组织和感知—运动图式相关联。人的认知是身体、环境、活动三者协同作用的结果,它总是发生于社会实践过程中[7]。基于此,如果对寓意理解得不够充分,我们是没有办法做到精确联系到自己的实践生活的,也很难通过得出的寓意对自己的认知、思维、想象进行反思。此时,教师必须使用大量社会生活实践中的例子,引导学生明确寓意的精准使用,再联系到生活中的自己,再联系到自己的生活,才能将自己的身体、活动、认知、环境融为一体,真正接纳、理解、反思寓言的寓意。寓意的理解与具身认知的实践与反思才真正在认知场域相遇并发生意义。

三、具身认知视角下的寓言教学原则

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指向学生的核心素养发展,具有情景性、实践性和综合性,结合具身认知理论的启示,因此,寓言教学过程中需要注意情境性、实践性、动态性、反思性等原则。

(一)情境性

具身认知理论不再强调抽象符号的形式操作,强调认知必须从“离身性”与“去情境化”转向“具身性”与“情境化”。那么在寓言教学过程中,就需要尽量做到为故事创造出真实的情境,或用朗读、或用剧本、或感悟修辞、或用文化铺垫等,不同的寓意有不同的故事情境,不论运用什么样的手段,将情境营造得越逼真、越有氛围,那么就和故事人物贴得更近,就更能从身体上感知故事的温度,更能通过身体形成思维认知的发展。

(二)实践性

具身认知理论认为,身体是认知发展的第一接收器,那么在寓言寓意的辨析中,不可或缺实践性的原则。寓意的实践实际分为两种,一种是自己的亲身体验,另一种是替代性社会体验。二者都在一定程度上,通过身体的反映,获得认知。如《掩耳盗铃》中,虽然每个人都知道,捂住耳朵仅仅是自己听不见了,别人能听见,但是如果真的将自己想象成那个偷盗铃铛的人,捂住自己的耳朵,将身体参与其中,将故事情节进行实践,就能更加深刻地体会到这个人物的讽刺意味。寓意必须联系生活,如果自己真的没有经验和认知,那么此时引导学生思考身边人的替代性的经验,再将自己代入其中,也是一种良好的实践。

(三)动态性

具身认知强调静态的表征必须转向认知的动态发展,知识结构不是给定的、静止的,具身认知认为认知结构具有时间属性,即结构有其发展过程,随时间的展开而变化。也就是说认知的过程并非是一成不变的,而是动态发展的,是经历和体验发展的过程。这种动态性要求在寓言教学过程中,对学生的学习要求并非是固定的,是随着学生年龄和学段的发展,不断螺旋上升的过程。不同学段中,寓言教学的具身要求不同,如低段是声音的反映,中段是动作的反映,高段是认知思维的再创作。

四、文本到实践:具身认知视角下寓言教学路径

具身认知理论让人通过身体的视、听、触等多种感官真实地感知世界,这些观点和理念为寓言教学的教学目标、教学内容、教学过程、教学评价等多方面都带来了不同的思考。

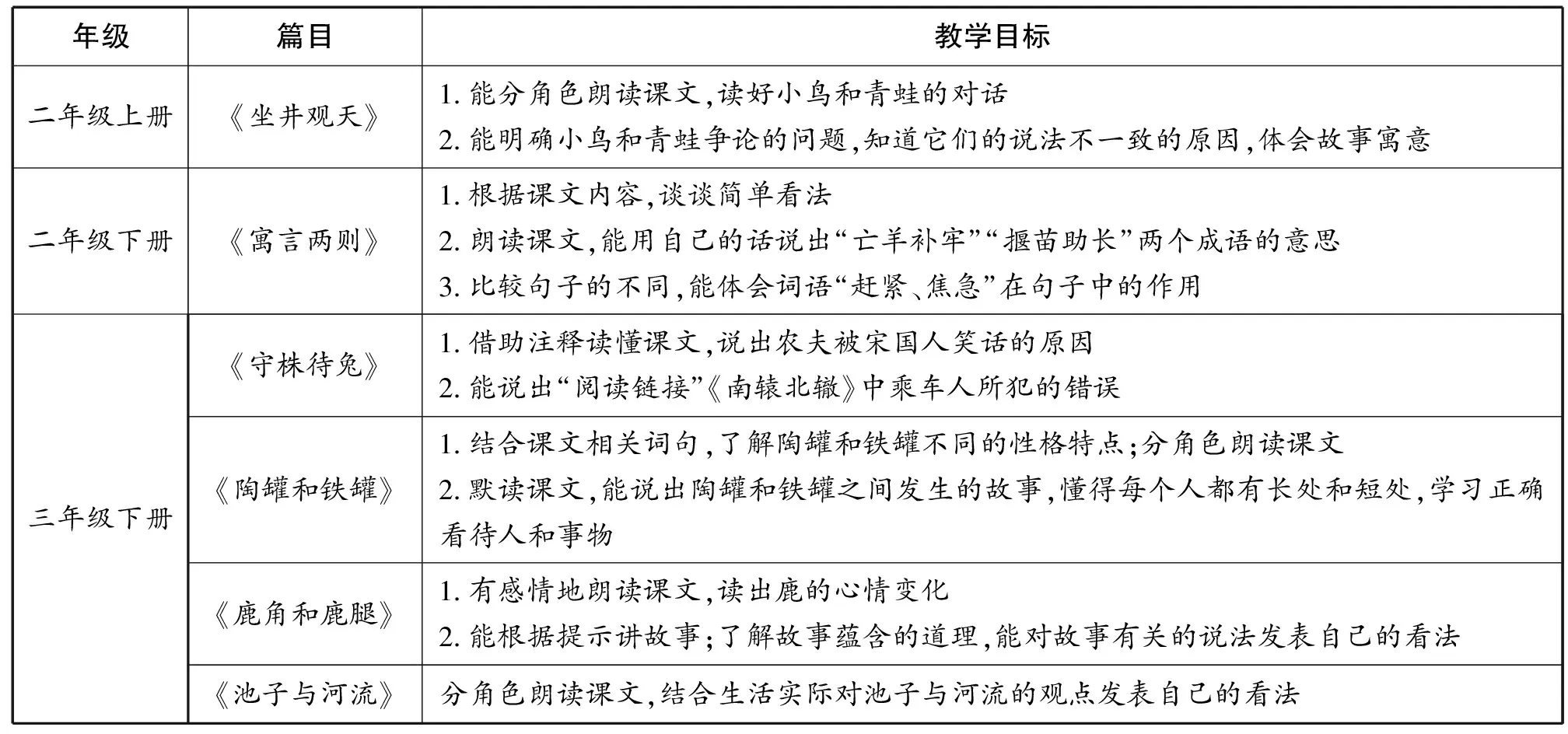

(一)教学目标的时间性

人的认知发展会随着时间的不同,而产生动态的变化。在具身认知理论下,寓言的教学目标也不应该是一成不变的,因此,基于具身认知理论,不同学段的学生用身体认知寓言的形式应该是不同的。在梳理部编本教材的寓言故事中发现,寓言故事主要集中在中低段,高段的学习相对较少,具体如表1所示。

表1 部编本教材的寓言故事

对于低段的学生来说,寓言教学的目标主要定在朗读上,学生通过朗读感知寓言故事的有趣和寓言形象的可笑,学生在读中感悟故事的情境性,认知寓言故事与其他体裁的不同。对于中段的学生来说,主要是讲好寓言和演好寓言,通过对寓言角色的分析,讲出故事的可笑、滑稽或讽刺,同时可以通过编写剧本、演绎剧本等方式,将身体投入到寓言故事的感知与创作中,感知人物的语言、表情、动作、心理。对于高段的学生来说,主要是对寓言进行实践,实践自己根据寓意创编寓言,在实践过程中鉴赏、反思、比较寓言的不同,反思生活情境,在实践中促进语言表达的发展。

(二)教学内容的情境化

寓言具有极强的故事性,这和具身认知所强调的情境性是不谋而合的。在寓言教学中,需要为学生营造真实的情境,这种真实的情境的方式较多,可以通过朗读,用不同的语音语调或者人物的对话,创造情境;可以通过补白的方式进行,故事中的人物可能会想什么、说什么、做什么动作……,在不断补白的二次创作中,促进学生进入情境之中;还可以运用剧本演绎创作的方式,让学生将寓言改变成一个剧本,将所有人物赋予其更突出的戏剧色彩,然后通过身体的演绎,感知故事的变化与冲突,从而更深刻地理解寓意。寓言创编中需要给予寓言创作导学单进行支架的搭建,经过“明确主题道德/寓意—铺设可笑的行为—寓言人物设定—故事内容—寓言名字—表达手法—插图设计”等七个步骤来推进,丰富教学内容的情景性。

(三)教学过程的实践性

寓言教学的过程需要注重实践性,在教学过程中,让学生亲身体验、感悟、认知寓言故事的情节,对事情的起因、经过、结果有自己的感悟和体验,最重要的是让学生在实践过程中,将自己的身体动用起来。例如三年级专门的寓言单元,《陶罐和铁罐》中陶罐的材料和铁罐的材料,在课前让学生触摸这两种材料,感知它们各自的优缺点,然后再来看两人之间的对话,就不会有陌生感和距离感。这是课前的实践,对于课后的实践,学生在理解寓意的基础上,可以进行书签、小报等的制作。例如L校三年级的学生,在学习寓言单元后,在快乐读书吧推荐的《中国古代寓言》《克雷洛夫寓言》和《伊索寓言》等书籍后,根据自己对故事的理解,将自己觉得很有启发的小故事写在书签的顶端,然后通过绘画展示寓言的重点情节,最后在书签的背面写上寓言故事的寓意或者自己的感想。不论是亲自感受材料的不同,还是动手制作寓言书签,学生都在亲身的实践过程中,进一步内化寓言所想要传达给世人的道理。

(四)教学评价的表现性

寓言教学的评价主要是采用表现性评价,在“双减”背景下,对学生的考核主要通过实践性作业,那么具身认知理论的指导下,主要对学生的表现性、参与性进行评价。寓言的学习并非是静止的,是从一年级到六年级整个学段的学习,在此学习过程中,由于每个年段的目标不同,那么每个年段的评价目标也是不同的。从横向来划分,可以将寓言学习的评价放入每一课的课后、每一学段的期末。从纵向来划分,可以将寓言学习的评价利用档案袋的方式,装入寓言评价袋中,如一、二年级学生录的故事音频可以放入袋中,三、四年级,学生做的寓意小报、寓言读书笔记、寓意书签、寓言剧本、寓言演出视频,五、六年级,寓言实践的再创作或者直接创作,寓言的鉴赏与反思。六年下来,每个学生的寓言档案袋记录了学生对寓言的认知,对寓言动态变化的理解、对寓言的全面参与情况。

总之,新课标的到来,寓言教学的改进,其运作过程必然从静态的文本解析走向动态的过程实践,只有重视学生的主体性、主动性、生命性,才能将寓言的道理与学生的认知匹配起来,具身认知理论为寓言教学的进一步发展和研究,带来了新启发。▲