英语国际语(EIL)框架下的中国高等教育英语课程设计

刘婷婷

(四川外国语大学 英语学院,重庆 400031)

随着全球化的推进,英语正在全球范围内被广泛使用。Graddol认为本族语英语使用正在逐步衰落,而未来以英语作为二语使用的人数将超越以英语作为本族语使用的人数[1]。McKay指出英语已成为一种国际语言,即英语国际语(English as an international language,EIL),因此,当下的英语教学也需要进行相应的转变[2]31-47。

自20世纪70年代以来,我国与世界其他国家和地区的交流和合作日益深化。大中小学开设的英语课程,旨在培养具有国际视野的英语人才,帮助我国更好地参与国际对话,推广中国文化,树立大国形象。在过去四十多年中,中国学者和教育工作者对英语国际语教学(Teaching English as an In‐ternational Language,TEIL)的认识在不断提高,然而中国本土英语的教学实践却没有做出相应的变革。这说明应对英语国际语教学在中国英语课堂教学开展更多的研究和推广,加强教师和学生对英语国际语的认识,促进英语国际语在中国英语教学中的实践,从而使我国的英语教育满足当今英语国际语在全球范围使用的需求。

自20世纪末,我国学者就开始了对以英语国际语为框架的中国英语教学的研究。其中包括中国英语国际语的教学模型的探讨[3-5],大学教师和学生对不同英语变体的态度调查[6-8],以及以英语国际语为框架的跨文化交际等[9-10]。然而,对于我国英语国际语框架下的高等教育英语课程设计的研究却相对匮乏。因此,本文提出英语国际语课程设计模型,以期推动英语国际语在我国高等教育英语课堂的实践。

一、英语国际语的概念

要阐释英语国际语的概念,首先要了解与之相关的另外两个重要概念,即世界英语(World Englishes,WE)和英语通用语(English as a Lin‐gua Franca,ELF)。McKay总结了世界英语的三种定义:第一种广义的定义,包含Kachru所提出的英语作为本族语的内圈国家(Inner Circle)、将英语作为二语的外圈国家(Outer Circle)以及将英语作为外语的扩展圈国家(Expanding Circle)所使用的英语;第二种定义是狭义的定义,主要是指外圈国家的英语变体,比如马来西亚英语、牙买加英语等;第三种定义与第二种相似,但是更加强调多种英语变体的重要性和它们的平等性[11]9-23。Canaga‐rajah认为第二种狭义定义,倾向于对外圈国家英语进行标准化和系统化,而这样却使得许多混合式的本地英语沦为非系统性的英语[12]。

英语通用语在传统上被定义为不同语言文化背景的非本族语英语使用者在交流中使用的英语。这表明,英语通用语已将本族语使用者排除在外。Jenkins强调英语通用语主要目的是为了记录英语作为二语在交际中的使用[13]。喻霞、刘承宇认为Jenkins倡导的英语通用语过于激进,过分排斥本族语英语,降低了英语通用语框架在英语教学中的可操作性[14]82-89。

英语国际语指不同语言和文化背景的英语使用者在国际交往中所使用的英语。那么英语国际语与前两者有什么异同呢?McKay认为英语国际语与世界英语都注重各种英语变体的使用,但英语国际语除了强调英语变体的内容,也注重英语的交际功能[11]9-23。英语国际语与英语通用语都强调了语言内容和语言交际的双重属性,但与英语通用语不同,英语国际语同时包含了本族语和非本族语的英语使用者在交流中所使用的英语。喻霞、刘承宇强调英语国际语的核心思想是不再以本族语作为参照标准,而是强调不同语言和文化背景的使用者在交流中,通过各种交流策略,进行意义的协商,从而实现相互理解[14]82-89。文秋芳也认为英语国际语作为教学框架的优势在于,它既不使用本族语作为标准,又不排斥本族语,真正体现英语国际语兼容并包的特点[5]77-81。英语国际语的这些特点使其在我国的英语课堂教学实践中具备更好的可操作性。因此,本文选择以英语国际语框架探讨中国高等教育英语课程设计模型。

二、中国高等教育英语课程模型改革的需求

随着英语在世界范围内的迅速普及,自改革开放以来,中国人学习英语的热情及数量日益增长。究其原因,从国家层面来讲,英语教育对于中国的现代化和中国参与全球政治、经济和文化交流至关重要;从个人层面上来讲,英语技能赋予了英语学生在就业市场和职业发展方面更多的优势。

在全球英语使用向英语国际语范式转变的趋势下,中国学界和教育界对英语国际语的理解有了一定的发展。Wen总结了英语国际语在中国的发展:20世纪80年代,英语被视作一种外语,学生和老师都渴望能达到本族语使用者水平。到了20世纪末,中国教育工作者开始将英语作为一种国际语言看待,并认识到本族语规范已经无法完全满足全球化背景下英语交际的需要。此外,中国人对文化知识教学的态度也在不断变化,学生们开始接触到各种文化,而不仅仅局限于将英语作为本族语的国家的目标文化[3]79-93。

尽管学界和教育界对英语国际语的认识不断提高,英语国际语教学在课堂上的实践仍相当有限。然而,英语国际语教学对中国的英语学生具有重要意义。一方面,随着英语交际的不断变化,英语已成为一种国际语,而大多数英语使用者都有多语背景。中国的英语学生通常不光与本族语人士互动,还与外圈和扩展圈的英语使用者互动。例如,一项对224名大学生的交换项目调查中发现,受访者中88.4%的学生是在扩展圈国家学习[15]388-394。因此,学生学习不同的英语变体,能够更好地与其他非本族语的英语使用者交流,而本族语规范已无法应对英语在全球广泛使用的现状。另一方面,Fang指出由于本族语的迁移效应,中国学生和英语使用者在使用英语时可能会在句法和词汇层面融合中国英语(China English)[16]。此外,随着《红楼梦》《西游记》《唐诗》等中国典籍的外译,中国英语独有的词汇和句法也开始走向世界。因此,英语国际语框架下的中国英语教育也应当包含中国英语的英语变体,从而使学生能够将中国文化和价值观传达给国际观众。

学界和教育界对英语国际语的研究和探讨日益深入,对英语国际语教学的需求显著提高。然而,本族语规范仍是中国英语教学实践中的主要规范[5]77-81。实际上,《大学英语教学指南》和《普通高等学校本科外国语言文学类专业教学指南上——英语类专业教学指南》虽都将文化意识的培养和跨文化能力作为教学目标之一,但它们都没有明确提出英语国际语的概念。Hu&Xi指出当前的英语课程设计将英语视为教授美国和英国文化价值观的工具、与内圈人士交流的工具。这样的英语课程设计很难满足当下英语国际语的使用需求[15]388-394。

三、英语国际语框架下的英语课程设计要求及可行性

文秋芳指出,中国学生总体上仍坚持以本族语为主的规范[5]77-81。原因有两点:其一,Matsu‐da&Friedrich指出尽管学界对英语国际语展开了诸多讨论,但是仍集中在英语国际语对于推动社会政治平等的积极作用的抽象层面。教师们虽对英语国际语的概念很有兴趣,但是由于没有具体的切实可行的教学课程设计作为指导,他们也不知如何实践[17]332-344;其二,Nieto认为为进一步探索如何在课堂上实施英语国际语框架下的英语教学,还需要更多地考虑学生和教师的声音[18]。Tupas也指出教师和学生应是英语国际语教学框架的共同构造者[19]。毕竟,实际教授和学习英语的是老师和学生,如果不了解他们对于英语国际语框架下的英语课堂教学的接受度,那么对于英语国际语框架下的英语教学在中国的逐步实施和推广无疑是脱离了英语教学实际。

McKay和Matsuda&Friedrich提出了英语国际语框架下的英语课程设计框架,Wen和Chen等中国学者也提出了英语国际语框架下教学模型。笔者从语言和文化两个层面,讨论课程设计的要素,并通过梳理中国学生和教师对于英语国际语框架的接纳度的相关研究,探讨其教学实践的可行性。

(一)语言特征、语言技能和英语变体

Matsuda&Friedrich提出了可供教学选择的三种英语变体:国际英语变体(an/the international va‐riety of English)、使用者本国的英语变体(speaker’s own variety of English)和既定的英语变体(an established variety of English)[17]332-344。第一种英语国际语变体,即“世界标准英语”,包含了一系列在所有国际交流中都可有效理解的英语语言特征;第二种使用者本国的英语变体,即美国人使用美国英语,加拿大人使用加拿大英语,外圈使用者比如新加坡人和印度人使用的自己的英语变体;第三种既定的英语变体,指在不同国家背景下汇编并相对广泛接受的英语变体,同时引入其他英语变体,这种方式的可行性相对更高。Wen提出了本族语变体(Native varieties)、非本组语变体(non-native va‐rieties)和本土化特征(Localized features)三种英语变体共同融入各种语言特征中[3]79-93。

Chen借用雨伞模型探讨了英语国际语框架下英语变体和英语技能的结合:一是作为伞柄的核心“易”英语(非英语变体),而是基本的语言结构和词汇,用于说、写和译;二是作为伞尖的英语变体(二语、外语),用于精读和精听;三是作为伞骨的交流网络,用于精听和精读;四是作为伞布的背景社会文化系统,用于泛听和泛读;五是作为伞顶的英语国际语,用于英语水平测试[4]5-17。

这些模型中,都提到了三种主要的英语变体和语言特征的结合,那么中国教师和学生对于这些英语变体的语言特征的接受度如何呢?相关研究主要围绕本族语英语和中国英语(China English)这两种英语变体的语言特征展开。总体而言,中国的教师和学生视英式英语和美式英语优先于中国英语。Hu在研究中发现,受访者一致认为英式英语和美式英语应作为“标准”英语[20]。Wong调查了香港的职前教师的调查发现,大多数教师倾向于使用英式英语和美式英语的口音作为规范[21]。He&Li发现尽管学生和教师仍对本族语规范保持着较高的认同感,但他们对其他英语变体的接受程度也越来越高。学生和老师认为应该教授其他英语变体,中国英语的某些特征也应被纳入英语国际语教学[7]70-89。

中国英语具有中国教师和学生更倾向于接受中国文化特有的语言特征。在语音方面,对中式口音有很高的容忍度,认为英语主要目的是交流达意,并且中式口音也是中国人自己身份的体现[6-8]。同时,他们也表示自己不可能完全脱离汉语的影响[7]70-89。这表明,在不影响交流前提下,教师应对学生的中式口音更加包容。词汇层面,学生和教师可以接受一些约定俗成的中文音译(如“Put‐onghua”),中国特有的概念的翻译(如“one country,two systems”),以及具有语义转换的本土化英语单词(如“save one’s face”)[6]60-72。相较而言,教师和学生对中式英语的语法接受度较低,仍倾向于遵循“标准”英语的语法,并将中式英语与本族语规范进行比较,决定是否能够接受这样的使用,并认为“标准”语法是良好沟通的保证[6-8]。

由此可见,尽管中国的英语学生和教师偏好以英语本族语作为标准,他们对包括中国英语在内的其他英语变体的接受度越来越高。此外,他们对中国英语中展示的中国特性和中国特色的语言特征的接纳程度尤其高。教师和学生将英语视为实现交际目的的工具,因此,英语变体是否妨碍了他们在跨文化交际中的交流,成为该英语变体是否被接受的重要考虑因素。

(二)跨文化交际和三种文化

McKay强调在英语学习的过程中,语言和文化是密不可分。语言通常被视为社会生活和事件的一面镜子,而文化知识构成了不同文化背景的谈话人之间交谈的重要内容[2]31-47。McKay提出英语国际语框架下的三种类型的文化:目标文化(target cul‐ture)(以英语为本族语的国家文化)、国际目标文化(international target culture)(使用英语和不使用英语的国家的文化)以及源文化(source culture)(学生本国的文化)[2]31-47。Wen也提出了应该在教学中融入本族语文化(target language culture)、非本族语文化(non-native cultures)和本土文化(learners’ own culture)三种文化[3]79-93。

中国许多英语教科书主要使用目标文化作为内容,但中国30年的英语国际语发展给英语文化教学带来了很大的变化。Wen总结了中国人学习英语文化知识的发展经历了三个阶段:在第一阶段,英语文化知识局限于目标文化,即由澳大利亚或加拿大文化为补充的英国和美国文化;第二阶段,自20世纪90年代,英语教材中开始加入国际目标文化;21世纪初,源文化,即中国文化,才开始进入中国的英语教材[3]79-93。

总体而言,中国的教师和学生对英语国际语框架下对文化知识的教学表现出积极的态度。他们认为文化教育对于有效的跨文化交际至关重要,应增加对文化多样性的包容度。此外,教师和学生非常重视对目标文化、国际目标文化与源文化的输入,认为仅靠学习目标文化,已无法满足他们在国际背景下的交流需求。此外,学生都普遍认识到学习源文化的重要性,即学习源文化不光可以增加学生对本国文化的认同,也使他们对本国及其他文化进行批判和反思。

四、英语国际语框架下的中国高等教育英语课程设计模型

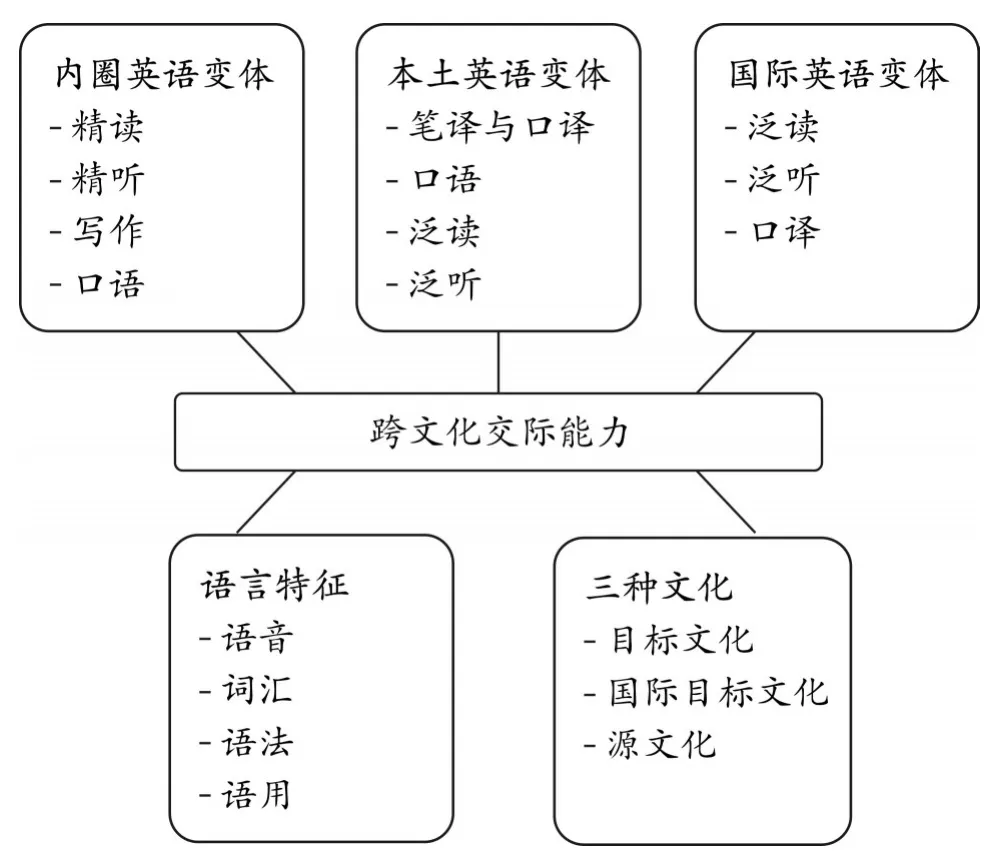

在Matsuda&Friedrich和McKay的英语国际语课程框架和Wen和Chen等中国学者提出的英语国际语教学模型的基础上,笔者提出“英语国际语框架下中国高等教育英语课程设计模型”(图1)。该模型以建立跨文化交际能力为核心,着重强调在语言课堂上如何教授不同的英语变体,将不同的英语变体融入英语技能(听、说、读、写、译)的教学中,以提高英语学生跨文化交际能力。该模型呈现了“一核两要”的特点:“一核”指的是以跨文化交际能力为核心;“两要”是指三种主要英语变体和对应的语言技能以及语言特征和三类文化。

图1 英语国际语框架下中国高等教育英语课程设计模型

(一)跨文化交际能力与语言特征和文化

本模型以发展跨文化交际能力为核心导向,在课堂中融入不同英语变体的语言特征和三类文化。需要注意的是,英语变体的发展是动态的,因此不同英语变体的不同语言特征应该以不同的方式纳入语言技能的教学。语言特征包括语音、词汇、语法和语用。以语音为例,口语训练中,教师对于学生的中式口音需要有一定的宽容度,而不是一味要求学生达到内圈英语变体的水平,应要求学生具有一定的清晰度,以不妨碍跨文化交流为目标。词汇的使用应该融入各类英语变体,这对了解或传播文化有很大的帮助,比如“Gao Kao”(高考)相对于“College Entrance Examination”这个对大多数文化适用的表达,能更好地传达高考在中国人的生活中承载的文化内涵。语法方面,仍以内圈英语变体为主,脱离了本族语规范的语法,可能导致严重的交流障碍。语用方面,应大量的储存各文化常用语用规范,并在国际英语交际实践中,本着相互尊重、合作互惠的原则灵活提取。

当然,语言和文化紧密相关,仅仅学习不同的语言特征还不足以成功实现跨文化交际。文化教育可以提高学生对文化差异的敏感度、文化差异的容忍度以及处理文化差异的灵活性。英语交际往往是以文化为主要的交流内容。因此,应该将三类文化(目标文化、国际目标文化和源文化)的教学融入英语教学中(见图1)。各种英语变体源自其所承载的文化,那么这三类文化可以成为英语学生和不同英语变体之间的桥梁。

就三类文化的教学内容的选择而言,应考虑学生的需要和英语使用语境。如果学生要在亚洲国家学习交换,那么国际目标文化和源文化应成为文化教学的焦点,而不是目标文化。此外,在各语言技能的培养过程中,也可以融入各种文化内容。比如在选择泛读材料时,应以了解各国文化为目标,在内圈英语变体的基础上,补充选择介绍他国文化的泛读材料,从而使学生接触到国际英语变体的词汇;同时,也要向学生介绍中国文化的材料,扩展他们对中国文化相关的英语词汇,帮助他们在交流中谈及本国文化时,实现流畅的表达。

更重要的是,让学生学习不同的文化可以促使他们反思本土文化,培养他们对本土文化和民族身份的认同。如果在英语教学中只是一味地向学生输入目标文化,他们可能会简单地遵循西方的语用习惯并受意识形态价值观的影响。而让学生接触三种类型的文化,既可以使他们对各种文化兼容并包,又可以增强他们对源文化的自信。同时,学生还能够学会如何在英语交际中,以更恰当的方式与其他英语使用者用不同的语用标准进行沟通交流。

(二)跨文化交际能力与语言技能中的英语变体

Matsuda&Friedrich强调,教学模式的选择,应以课程目标和学生的需求为导向[17]332-344。根据这一原则,本模型没有选择某种特定英语变体,而是包含了三种发展成熟的英语变体:内圈英语变体、本土英语变体和国际英语变体(见图1)。

内圈英语变体,指以英语为母语的国家的英语变体,如美国英语、英国英语,可以融入听、说、读、写、译的各项语言技能教学中。该模型仍然保留了内圈英语变体,因为内圈英语变体已经在中国的英语教学中实践多年,其影响仍然很强[22]。如果我们用任何其他种类取代内圈英语,学生和老师会因为没有一个确切的国际模型可供遵循而感到困惑。因此,内圈英语变体可以作为一个全面而方便的起点[23]。

国际英语变体,指外圈和扩展圈的国家的英语变体,可以在运用在泛读、泛听和口译技能的教学中。泛读和泛听练习可以使学生在词汇、句法和语音层面上熟悉这些英语变体。如在泛听技能的培养中,教师在选择听力材料时可以考虑不同的语言文化背景的演讲者的演讲。这样,学生就可以接触到不同英语变体的语音、词汇等语言特征,从而帮助他们在国际交际中更好地接受信息。再如口译技能的培养,口译中的音频和视频材料应包括各种各样的英语口音,因为口译员如果无法理解不同的口音,将无法顺利地完成口译任务。

本国英语变体,在本文语境下指的是中国英语变体,可以运用在口笔译、口语、泛读、泛听技能的培养上。Chen&Hu发现其他英语使用者在与中国的英语使用者沟通时的主要障碍之一就是中国人对中国文化特有的概念的翻译[24]。因此,在口语技能教学中,学生可以学习与中国典籍相关的中国英语变体,帮助他们在国际交往中更好地传播自己的文化。在口笔译技能培养上,特别是对于英语专业的学生来说,他们应接受大量的与中国古典文学和文化相关的翻译训练。不但要让学生接触到本族语译者对中文作品的译文,也应让他们接触到中国译者这样的非本族语译者所产出的译文。同样,在会议口译训练中,也需要学生大量接触我国独有的政策术语的中国英语变体。

对于模型中提到的英语变体与英语技能和文化的融合,英语技能和文化可以是融入面向非英语专业学生开设的综合英语课程的教学中,也可融入面向英语专业的学生单独开设的英语技能课程、文化概况、中国典籍英语阅读、英语文学选读、英语国家概况、英语电影赏析等课程中。

五、结语

本文简述了英语国际语的概念,论述了中国高等教育中英语国际语教学课程模式改革的必要性,梳理了英语国际语课程设计的要素及可行性,并探讨了在英语国际语框架下中国高等教育英语课程设计模型,为英语教师提供了一个可参考的课程设计模型,希望有助于推广英语国际语在中国课堂的实践。可以预见,在诸如教材出版、测试设计、教师教育等多方面的共同努力下,英语国际语框架下的英语教学将会使学生在国际交流中具备更强的跨文化交际能力。