中国与RCEP成员国茶叶贸易竞争性与互补性分析

李峥,刘锭,霍增辉*,陈富桥

中国与RCEP成员国茶叶贸易竞争性与互补性分析

李峥1,刘锭1,霍增辉1*,陈富桥2*

1. 中国计量大学经济与管理学院,浙江 杭州 310018;2. 中国农业科学院茶叶研究所,浙江 杭州 310008

区域全面经济伙伴关系协定(Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP)的签署为区域内贸易自由化提供了便利,考察RCEP对中国茶叶进出口贸易的影响具有重要的现实意义。基于2011—2020年中国与RCEP其他成员国茶叶进出口贸易数据,在分析各国进出口现状基础上,测算显示性比较优势指数(RCA)、出口相似度指数(ESI)、贸易互补性指数(TCI)、贸易结合度指数(TI)、产业内贸易指数(GL)等指标,考察双边茶叶贸易的竞争性与互补性。结果表明,中国茶叶出口与越南、印度尼西亚等国的竞争性较为突出,茶叶出口长期具有比较优势,绿茶出口比较优势明显,而大包装红茶出口的比较优势落后于印度尼西亚和越南;中国茶叶出口与日本、泰国、新加坡、韩国等茶叶出口相似度较高,在出口结构上具有较强的竞争性;中国与新西兰、文莱、澳大利亚等国的茶叶贸易互补性较高,与印度尼西亚、新西兰和越南等双边茶叶贸易在个别年份以产业内贸易为主,与澳大利亚、缅甸等国双边茶叶贸易以产业间贸易为主。最后提出在RCEP框架下我国拓展潜在市场、应对技术贸易壁垒及优化出口结构等方面的政策建议。

区域全面经济伙伴关系协定;茶叶贸易;竞争性;互补性

自新型冠状病毒疫情暴发以来,国际贸易冲突加剧,单边主义、保护主义持续抬头,进一步推进多边贸易协定和区域经济一体化已经迫在眉睫。早在2012年,东盟十国发起区域全面经济伙伴关系协定(Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP),并邀请中国、日本、韩国、印度、新西兰、澳大利亚等六国共同组成“10+6”模式。经过8年多艰苦谈判,2020年11月15日在第四次RCEP领导人会议上15个亚太国家正式签署RCEP协定,这标志着世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自由贸易区正式启航。2022年1月1日RCEP正式生效,通过削减关税和非关税壁垒措施来提升区域内贸易自由化和投资便利化的水平[1],不仅有助于实现后疫情时代世界经济的复苏与贸易增长,也有助于促进国内、国际双循环发展[2]。茶叶贸易是中国农产品贸易的重要组成部分,2020年中国茶叶出口量为34.9万t,约占世界茶叶总出口量的19.1%,位居世界第二,仅次于肯尼亚。其中,中国对RCEP成员国的茶叶出口额占中国茶叶出口总额的26.93%,进口额占进口总额的7.69%,马来西亚、越南、日本、缅甸是中国茶叶的主要出口市场,越南、印度尼西亚则为中国茶叶进口的主要来源国。中国与RCEP成员国间茶叶贸易联系紧密,区域市场发展空间广阔,如何把握RCEP机遇,助推中国茶叶贸易发展是现阶段亟待解决的课题。

RCEP涉及茶叶贸易有关的条款,主要包括关税削减措施、技术性贸易措施和原产地证明。根据成员国《关税承诺表》,关税削减措施包括不削减关税、零关税和差异化减税措施3种情形。根据《卫生和植物卫生措施》和《标准、技术法规和合格评定程序》,鼓励各方的标准化机构加强标准、技术法规以及合格评定程序方面的信息交流与合作[3];对技术性贸易壁垒(TBT)的透明度提出更高的要求,成员国要及时公布动植物检验检疫法规标准;新增了风险分析、紧急措施和审核等争端解决流程,避免任意或者不公平实施进口方认为适当的不同的保护水平[4]。根据《原产地原则》,应当基于原产地证明对原产货物给予优惠关税待遇。因此,RCEP协定将打破茶叶贸易中的关税壁垒、降低非关税壁垒,有利于释放区域茶叶贸易潜力及深化区域茶叶贸易合作。

现有文献关于RCEP成员间农产品贸易问题的研究比较丰富[5-10],而对RCEP框架下茶叶贸易研究很少。在茶叶国际贸易研究方面,王刻铭等[11]运用产业内贸易指数、显性比较优势指标等探讨中国茶叶国际竞争力,发现茶叶是中国具有比较优势的商品;张菲等[12]和王晓春等[13]分别考察了中国向“一带一路”沿线国家茶叶出口贸易潜力和“一带一路”倡议对中国茶叶出口增长的政策影响;张婷婷[14]研究认为RCEP成员之间相互实施关税减让、削减贸易壁垒、简化海关程序等,可降低区域内的贸易成本,有利于中国茶叶出口长期稳定发展。

目前对RCEP成员国间农产品贸易的研究主要聚焦于农产品大类,而缺乏对茶叶贸易特征的深入考察。从研究方法上看,学者们大多采用几种常用的测度指标,如显示性比较优势指数、贸易结合度指数、综合贸易互补性指数、出口相似度指数、产业内贸易指数等进行分析[15-17]。由于RCEP推动区域关税削减和非关税壁垒降低,可能导致区域茶叶贸易出现新的特点和发展趋势。基于此,本研究拟从贸易的竞争性与互补性两个维度对中国与RCEP成员国间的茶叶贸易状况进行探析,以期预判新形势下中国茶叶贸易竞争力与发展潜力。

1 中国与RCEP成员国贸易现状

1.1 中国茶叶进出口规模

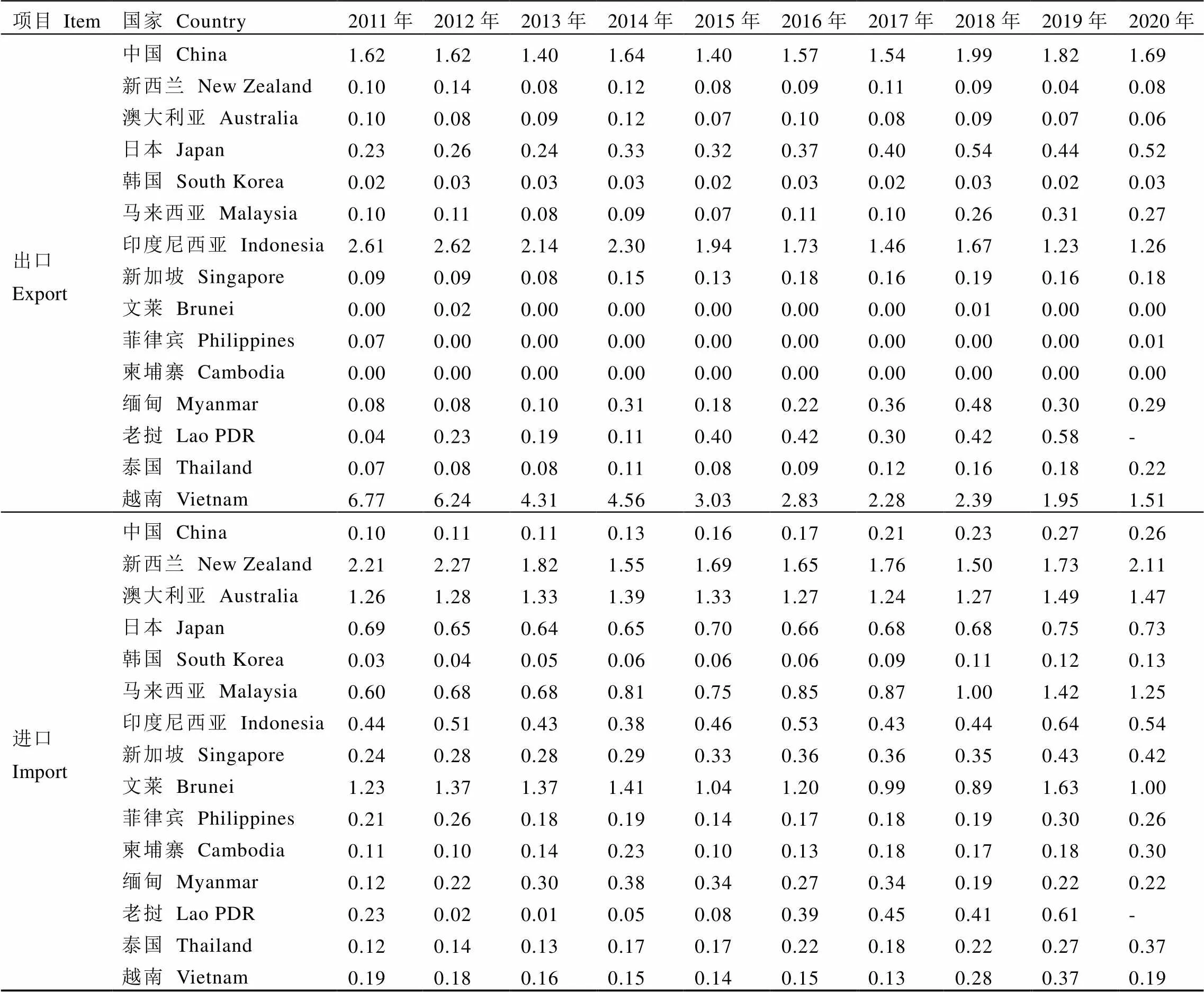

1.1.1 中国对RCEP成员国的茶叶出口贸易现状

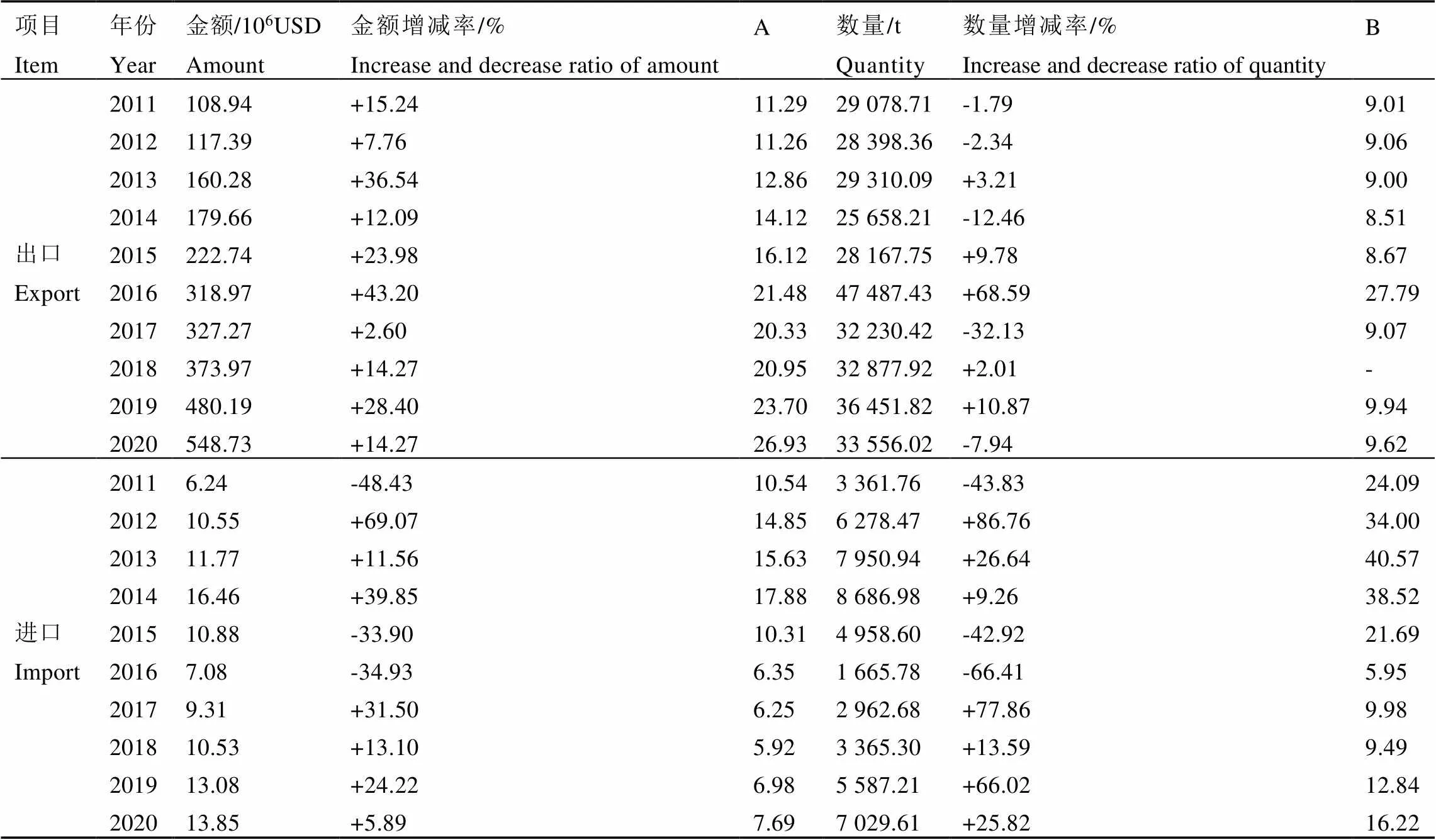

中国对14个RCEP成员国茶叶的出口总额从2011年的1.089亿美元上涨到2020年的5.487亿美元,增幅高达403.70%,年均增长率接近20%(表1)。从增速来看,2013—2016年是出口的快速增长期,总体平均增速达到28.95%,特别是2016年同比增长43.20%,为10年间增幅最大的年份。2017—2020年增长率呈现波动上升趋势,2020年中国对RCEP成员国茶叶出口额占出口总额达26.93%,RCEP成员国正成为中国重要的茶叶出口市场。

由表1可知,中国对RCEP成员国的茶叶出口量呈现波动式增长趋势,且多数年份茶叶出口量增幅低于出口额增幅。2011—2015年的出口量相对稳定,维持在2.8万t左右;2016年出口量激增68.59%,达到约4.75万t,出口量占比也随之提高至27.79%;然而快速增长趋势未能得到延续,2017年出口量下降了32.13%,随后两年仅保持小幅度增长。从出口占比看,除2016年以外,其余年份出口量占比都维持在9%左右。同时,除2016年外其他年份的茶叶出口量的增幅均低于出口额的增幅。可见,除茶叶出口量保持整体增长外,出口单价稳定上涨也是导致中国茶叶出口额的快速增长的重要因素[18]。

表1 2011—2020年中国对RCEP成员国茶叶进出口基本情况

注:数据来源于联合国贸易数据库,下同。A表示中国对RCEP成员国茶叶进(出)口额占中国茶叶进(出)口总额的比重;B表示中国对RCEP成员国茶叶进(出)口量占中国茶叶进(出)口总量的比重。金额(数量)增减率为当年值与上年度值相比较的结果;“-”表示数据缺失,下同

Note: The data came from UN Comtrade, the same below. A, the proportion of amount of China’s tea import from (export to) RCEP members in total tea import (export). B, the proportion of quantity of China’s tea import from (export to) RCEP members in total tea import (export). The increase/decrease rate of amount (or quantity) is the result of the comparison between the current year’s value and the last year’s value. “-” means missing data, the same below

1.1.2 中国从RCEP成员国进口茶叶贸易现状

与出口额相比,中国从RCEP成员国进口茶叶金额在2011—2020年间的变化起伏较大(表1)。2012—2014年进口额增速明显,2012年进口额同比增长69.07%,增幅为10年间最大,2014年进口数量最高,达8 686.98 t;2015—2016年进口额却明显降低,且降幅高达34.93%;尽管2017年以后的进口额增幅明显,但是进口额占比仅为5%~8%。同时,多数年份的茶叶进口量增减幅度高于进口额增减幅度。尽管2012—2014年进口量增幅明显,但是2015—2016年进口量快速下降,降幅大于40%,且高于进口额的降幅。2017年以后的进口量快速恢复,其中2017年和2019年的增幅高于60%。与此对应,2017年以后进口量占比也逐步提高,但是2017—2020年进口量占比仅为9%~17%。

综上可见,我国对RCEP成员国的茶叶进出口增长趋势不尽相同,可分为3个阶段。第一阶段为进出口同步增长阶段(2011—2014年)。我国对于RCEP成员国茶叶进出口基本保持同步增长,2010年中国—东盟自贸区正式启动,扩大了双方的贸易交往,2013年“一带一路”的提出更为中国与沿线国家的贸易提供了发展动力。第二阶段为出口增长,进口减少阶段(2015—2016年)。我国对RCEP成员国茶叶出口额和出口量大幅增加,进口额与进口量却大幅减少。2015年“一带一路”倡议进入全面建设阶段,海关和税务程序的简化,东盟市场需求的增加[19],以及《中韩自由贸易协定》实施等,推动中国茶叶出口快速增长。同时,由于中国进口茶叶主要来源于斯里兰卡与印度,自2015年起中国从两国进口的茶叶量明显增长,进口量占比增加16%;中国从RCEP成员国进口量占比下降约33%,进口额占比下降约11%。从斯里兰卡、印度等国家进口茶叶在很大程度上对RCEP成员国茶叶具有替代效应。第三阶段为进出口增长恢复阶段(2017—2020年)。该阶段我国对RCEP成员国茶叶进出口数据开始大幅回升,但是受到新冠疫情影响,2020年对RCEP成员国茶叶出口量小幅度下降,在进口总量下降的背景下中国对RCEP成员国茶叶进口量却大幅增长。

1.2 中国茶叶进出口市场情况

1.2.1 中国茶叶出口市场现状

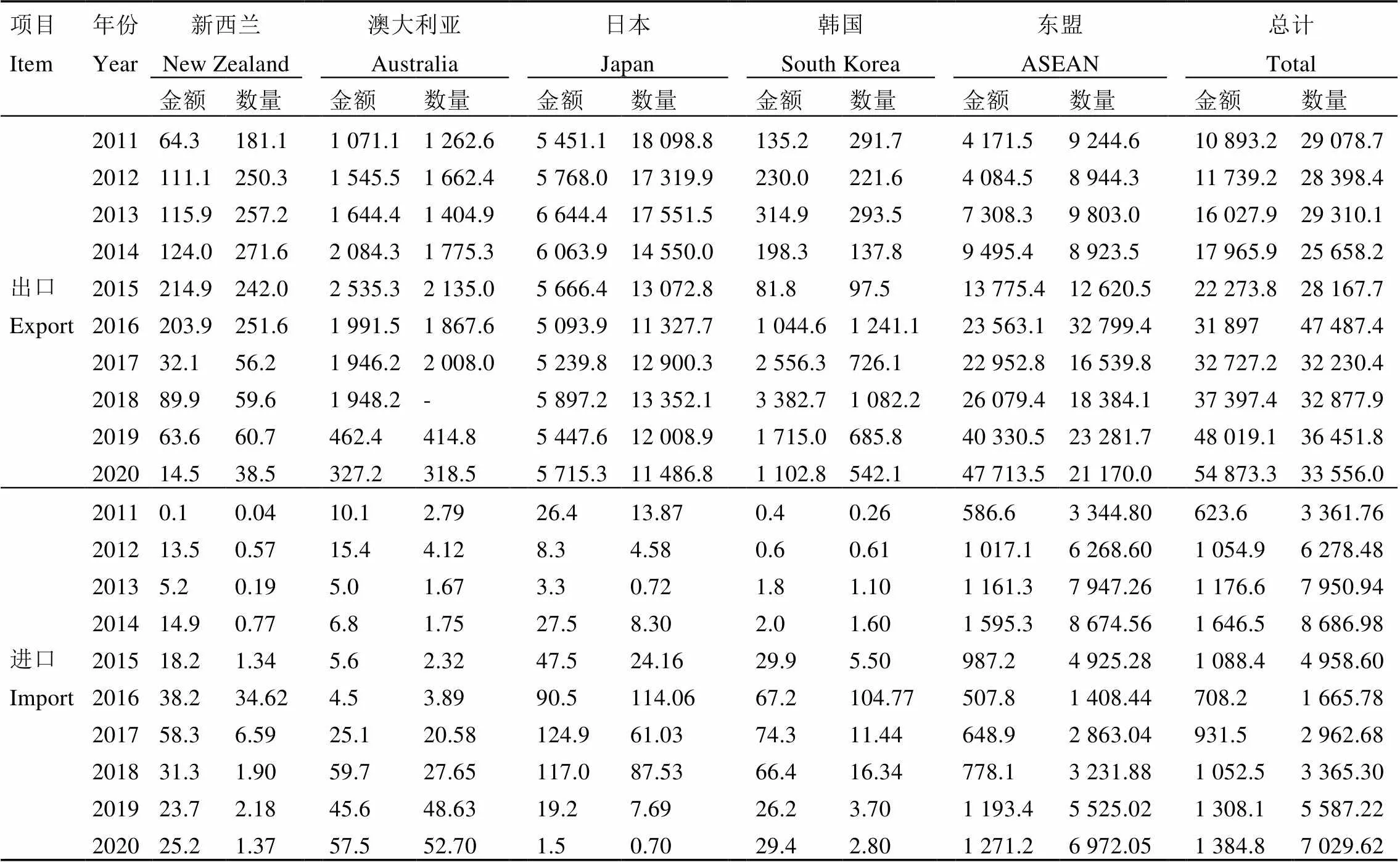

由表2可知,从出口总量上来看,中国对RCEP成员国的茶叶出口呈现整体上升的趋势;从出口市场看,中国对东盟和日本的茶叶出口量大,而对新西兰、澳大利亚、韩国的茶叶出口量小。2011—2014年中国对东盟市场的出口量有升有降,基本维持在0.9万t左右;2015年起迎来飞速增长,出口量连续两年上升,2015年首次突破1万t,2016年同比增长159.89%,突破3万t;但在2017年出口量发生了明显的下降,此后基本维持在2万t左右。中国对日本的茶叶出口量虽然逐年减少,但仍然保持在1万t以上。其余几大市场,如对新西兰、澳大利亚出口量在一段时期内波动上升之后又持续下降,到2020年中国对其出口量甚至不及2011年的一半。

从出口总额上看,中国对RCEP成员国的茶叶出口额呈快速上升趋势。按市场细分,东盟是所有市场中出口额最早超过1亿美元的市场,2016—2018年连续3年突破2亿美元,2019—2020年更是超过4亿美元。中国对日本茶叶出口量不断下降的同时,对日本出口额一直较为平稳,保持较高的数额,其原因是茶叶出口单价的上升。而新西兰、澳大利亚市场则呈现一种疲软状态,2016年之前发展势头良好,之后渐显颓势,到2020年中国对其出口额甚至还不及2011年的一半。韩国市场虽然经历2016—2018年的快速发展期,但之后中国对其出口额也逐渐下滑。

从出口金额、出口量及各国出口占比等综合分析,在所有RCEP成员国中,东盟和日本是中国最重要的出口市场。2011—2015年日本是中国的第一大市场,占RCEP成员国中中国茶叶出口占比为46%~62%,直到2016年东盟才取代日本的市场位置。

表2 中国对RCEP成员国茶叶进出口金额及数量

注:表中金额和数量的单位分别为万美元和吨

Note: The unit of the value and quantity in the table is 104USD and t respectively

1.2.2 中国茶叶进口市场现状

由表2可知,中国对RCEP成员国茶叶进口总额总体呈现波动上升的趋势,分为3个不同的发展阶段。2011—2014年为快速增长阶段,进口额持续增加,年平均增速约为40%。2015—2016年为下降阶段,这一时期进口额开始减少,从1 088.4万美元下降至708.2万美元。2017年起为缓慢增长阶段,进口额再次开始增长,但是增速减缓。

中国对RCEP成员国茶叶进口总量从2011—2014年持续上升,2015—2016年持续下降,直到2017年起进口量再次出现大幅上涨。10年间,中国从东盟进口的茶叶数量占中国从RCEP成员国进口总量的95%以上,东盟是中国最大的茶叶进口市场,并且占据绝对地位。

2 研究方法与数据说明

2.1 研究方法

2.1.1 竞争性指标

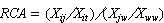

显示性比较优势指数(RCA)由Balassa首次提出[20],是指一国某种产品出口额占总出口额相对于世界贸易总额中该商品贸易所占比例的大小。该指数能够较好地衡量该国该产业的国际竞争力强弱,其计算公式为:

其中,X表示国产品的出口额,X表示国所有产品的出口额,X和X分别表示世界市场产品和所有产品的出口总额。的取值范围划分为<0.8、0.8≤<1.25、1.25≤<2.5、≥2.5,分别代表该国该产业具有极弱、较弱、较强、极强的国际竞争力,取值越大代表其国际竞争力越强。

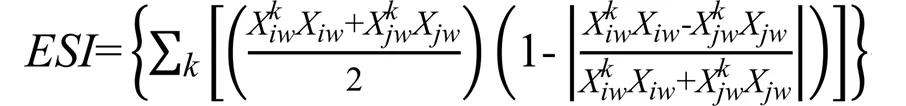

出口相似度指数(ESI)由Finger和Kreinin在1979年提出[21],用于衡量贸易双方对于第三市场的出口商品的相似程度。其计算公式为:

其中,XX(XX)分别表示国(国)出口到市场的产品总额占国(国)出口到市场的全部同类商品总额的比重。取值范围为0~1,数值越大表明两国向特定市场的出口产品结构相似度越高,反映两国在该产业上的竞争强度。

2.1.2 互补性指标

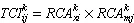

贸易互补性指数(TCI)由日本学者小岛清提出,后经Glick和Rose等完善[22]。TCI用来衡量一个国家某种产品出口和另一个国家进口该种产品的互补程度,体现了两国进出口结构的匹配程度。具体计算公式为:

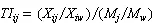

贸易结合度指数(TI)由Brown提出,后经小岛清等完善。TI作为一个综合性指标,用来衡量两国在双边贸易方面的相互依存度,公式为:

其中,X代表国向国的出口额,X代表国对世界所有国家的总出口额,M为国的进口总额,M为世界的进口总额。当贸易结合度指数大于1时,表明两国茶叶贸易的联系紧密;反之,表明两国茶叶贸易的联系松散。一般认为,两国间的贸易互补性越强,数值越大[23]。

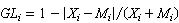

产业内贸易指数(GL)用于测算产业内贸易水平,可以准确地反映产业内贸易水平的发展变动[16]。计算公式为:

GL表示产业或产品的产业内贸易指数,X和M分别表示产业或产品的出口额和进口额。GL在0~1的范围内变化,GL越接近1,表明产业或产品贸易更接近产业内贸易;GL越接近0,表明产业或产品贸易更接近产业间贸易。GL越高表明两国产品的竞争性越强,GL越低表明两国产品的互补性越强。

2.2 数据说明

考虑到数据的国际可比性,本研究中中国与RCEP成员国茶叶进出口贸易数据参考联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade)海关协调编码制(HS编码)报道数据,时间范围为2011—2020年。茶叶范围的界定参考商品分类的第九章“咖啡、茶、马黛芬及调味香料”中的0902编码目录,分别为袋装绿茶≤3 kg(HS090210)、袋装绿茶>3 kg(HS090220)、袋装红茶≤3 kg(HS090230)、袋装红茶>3 kg(HS090240)。

3 结果与分析

3.1 贸易竞争性分析

3.1.1 显示性比较优势分析

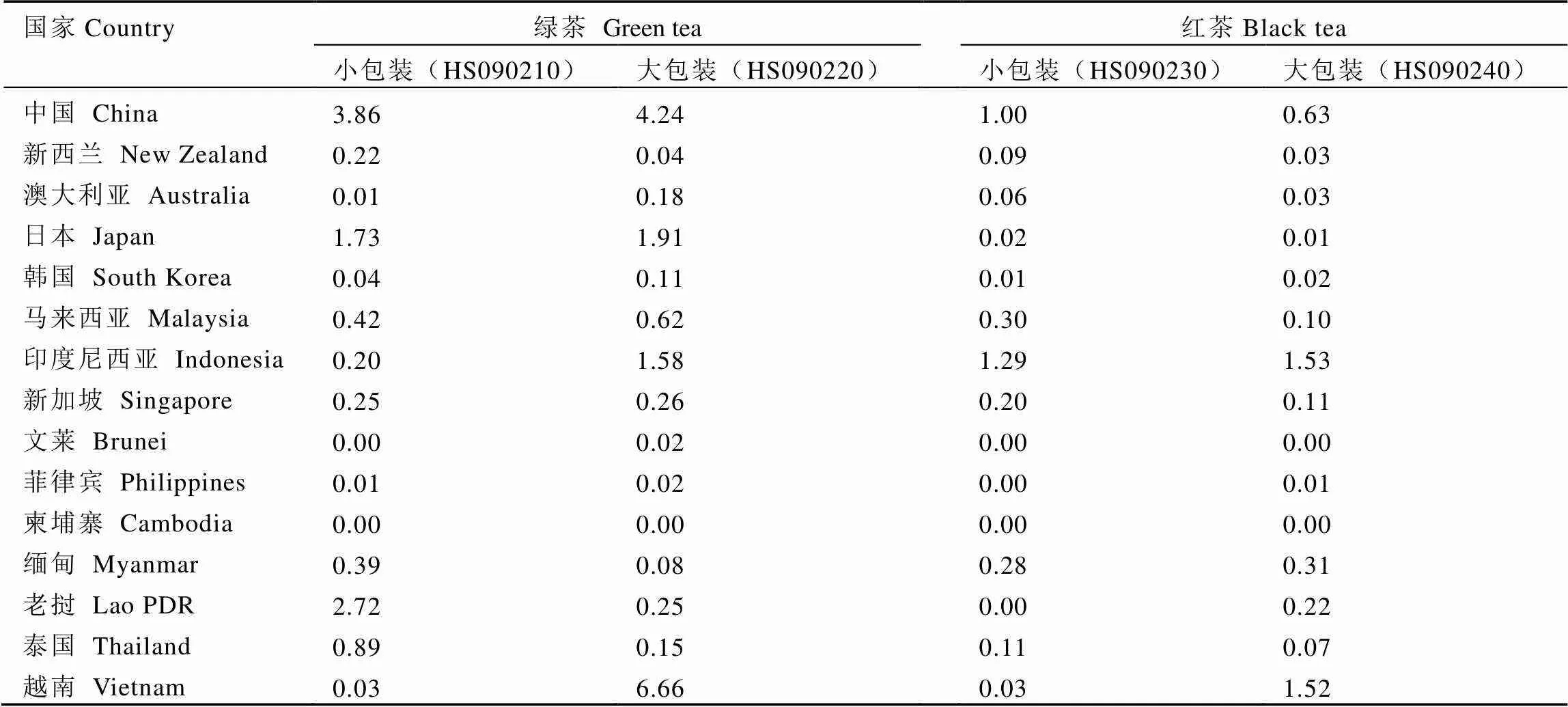

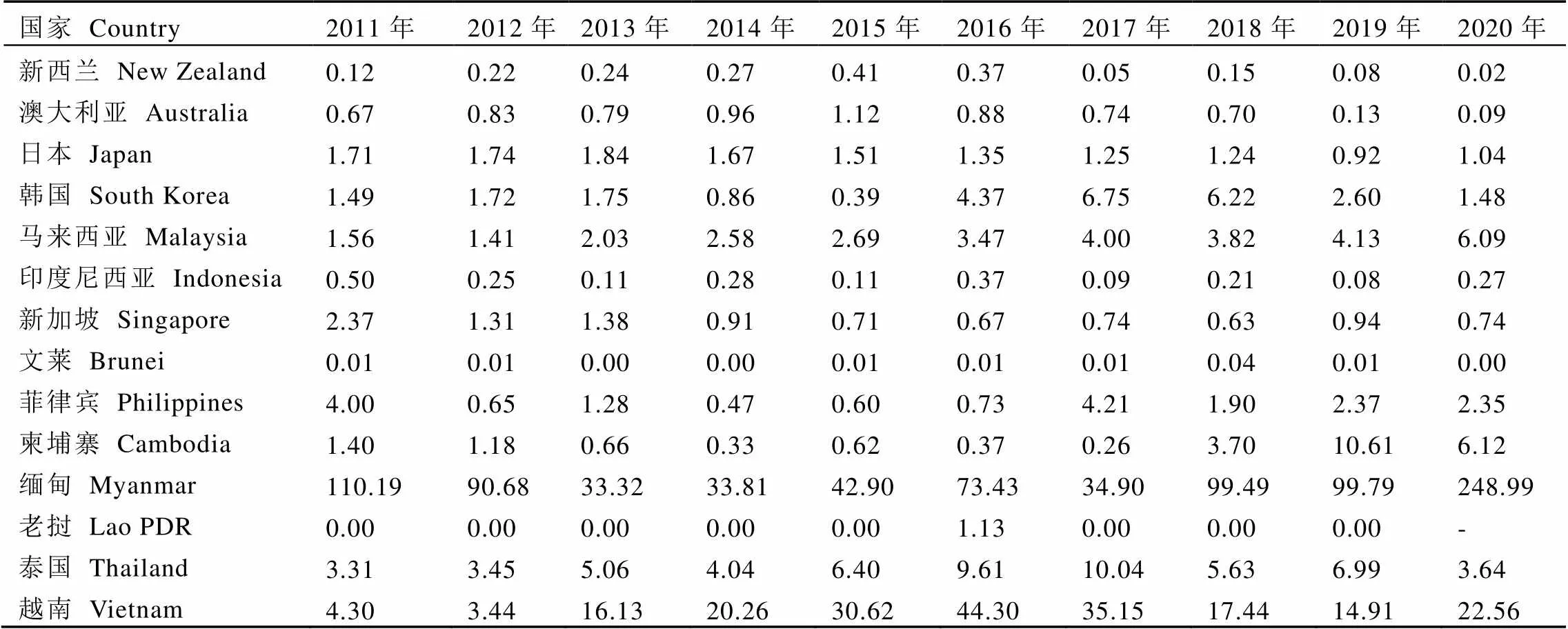

由表3可知,RCEP成员国茶叶贸易显示性比较优势指数上存在较为明显的差异。中国、越南和印度尼西亚的出口显示性比较优势指数较大,具备较强的竞争能力;而区域内其他成员国则不具备或具备极弱的竞争能力。越南作为一个传统的农业国,适宜的生态环境使其在茶叶生产和出口上具有极强比较优势,2011年其出口显示性比较优势指数为6.77,明显大于其他RCEP成员国。但2011—2019年,由于国际竞争的加剧使越南出口显示性比较优势指数明显下降,表明越南茶叶不再具备极为突出的竞争实力,但其仍是中国茶叶贸易强有力的竞争对手之一。印度尼西亚是世界上重要的产茶国之一,2011—2016年印度尼西亚茶叶出口优势强于中国,但由于茶叶产量与出口量持续减少,自2017年以来其茶叶出口优势逐渐弱于中国。中国作为茶叶种植与生产大国,在国际茶叶贸易市场上占据着极为重要的地位,中国茶叶出口显示性比较优势指数呈波动上升趋势。中国2020年出口显示性比较优势指数超过越南与印度尼西亚,成为RCEP成员国中最具竞争优势的茶叶出口国。

从进口角度来看,显示性比较优势指数较高的国家为新西兰、澳大利亚和文莱(表3),说明在RCEP区域内,这些国家在茶叶贸易上缺乏竞争优势,进口需求更为旺盛,为区域内部茶叶贸易合作提供了广阔的发展空间。因此,中国应利用RCEP所带来的便利化条件,根据自身的比较优势,瞄准、开发这些潜在的茶叶消费市场。

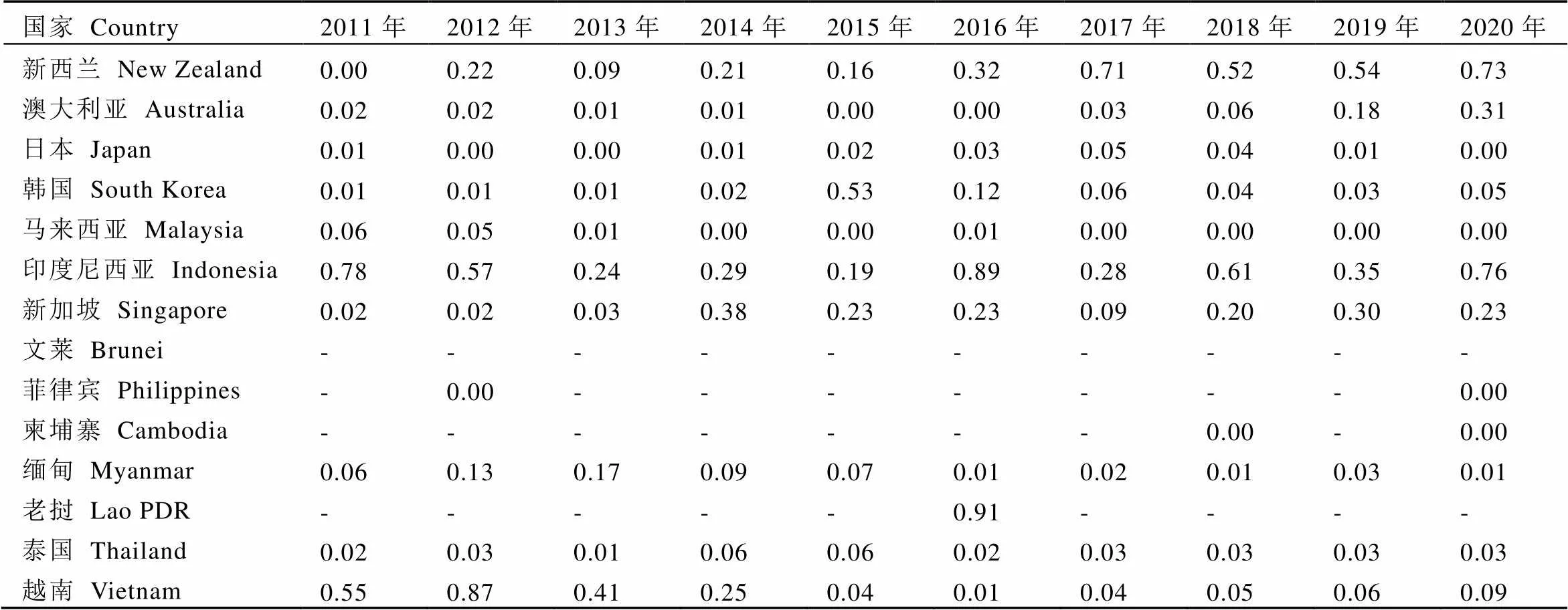

通过计算2020年HS编码中0902目录下4种类型茶叶的区域显示性比较优势指数,考察中国各类茶叶的竞争力状况(表4)。中国小包装绿茶比较优势最大,其次是老挝、日本。越南大包装绿茶比较优势最大,其次是中国、日本、印度尼西亚。印度尼西亚红茶比较优势最大,越南大包装红茶比较优势也比较明显,而中国红茶比较优势则落后于印度尼西亚和越南。新西兰、澳大利亚、韩国、马来西亚、新加坡、文莱、菲律宾、柬埔寨、缅甸等国家各类茶叶出口均处于竞争劣势状态,RCEP框架下中国茶叶贸易发展具有较强的互补空间。

表3 RCEP成员国茶叶进出口显示性比较优势指数

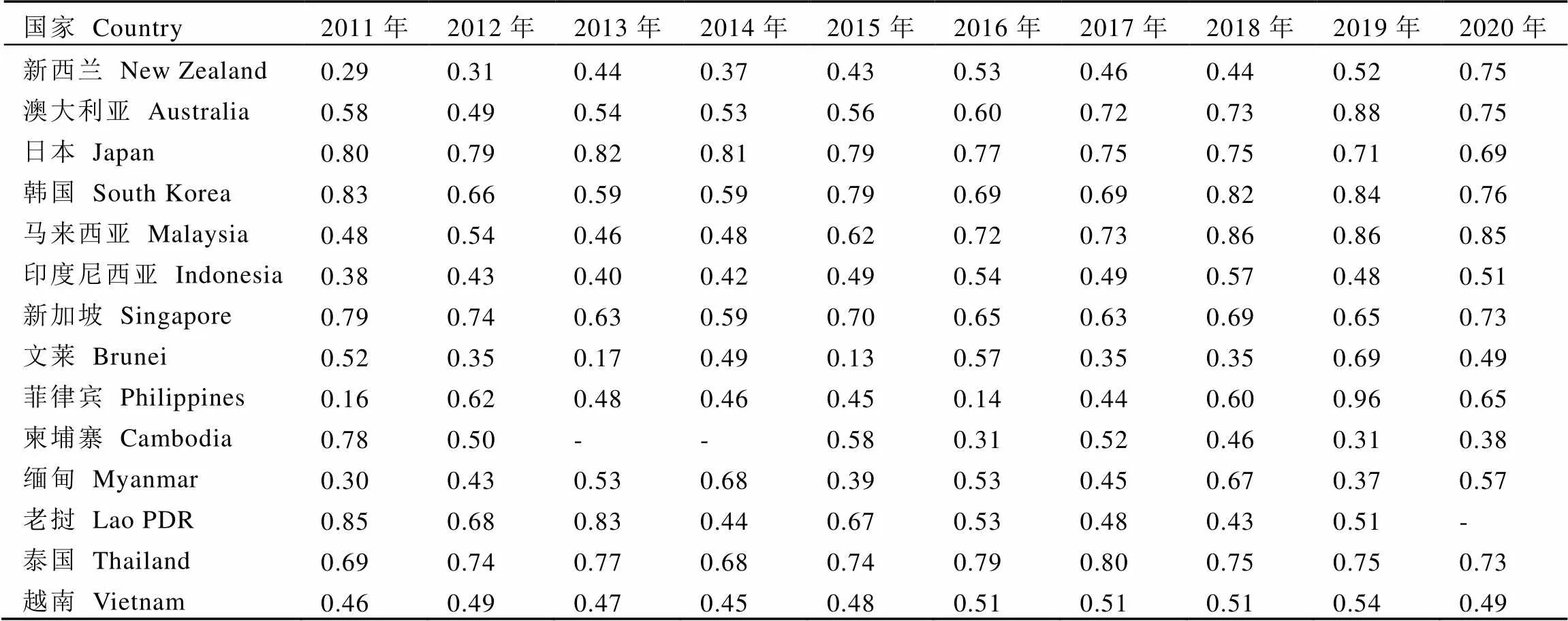

3.1.2 出口相似度分析

由表5可知,在观察期内中国与RCEP成员国在出口结构上具有不同的相似性。其中,中国与日本、泰国、新加坡、韩国出口相似度指数始终保持在0.50以上,与这些国家茶叶出口结构相似度较高,双边之间的茶叶出口竞争较激烈。中国与越南、印度尼西亚、文莱、缅甸等国出口相似度在大多数年份低于0.50,与这些国家相似度较低,茶叶出口种类有所差异。从出口相似度的变化趋势看,中国与日本、韩国、新加坡、柬埔寨、老挝等国出口相似度呈现明显下降趋势,双边茶叶贸易竞争日趋缓和;中国与新西兰、澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、缅甸等国出口相似度呈现逐年增长的趋势,双边茶叶贸易竞争日趋激烈。

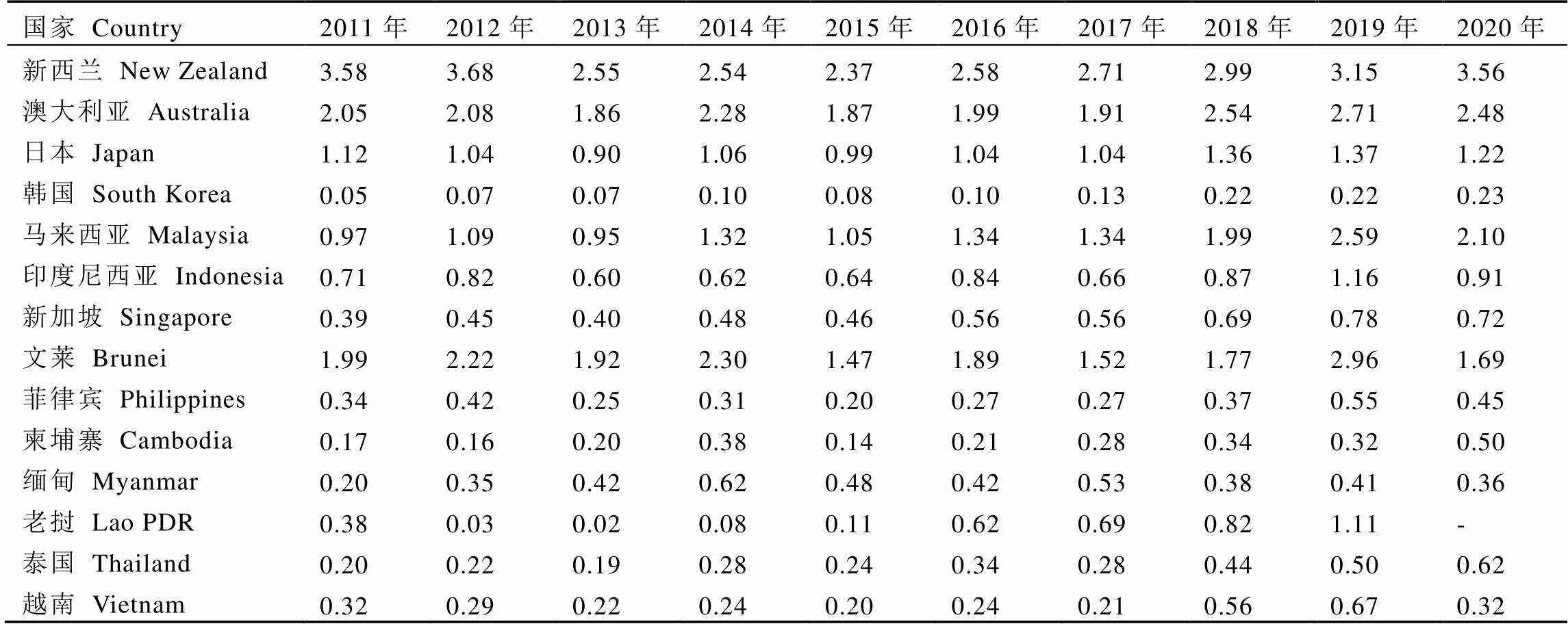

3.2 贸易互补性分析

3.2.1 贸易互补性指数分析

由表6可知,中国茶叶出口与新西兰、澳大利亚、文莱、日本、马来西亚等国茶叶进口的贸易互补性指数大多大于1,表明中国茶叶出口与这些国家茶叶进口的贸易互补性极强。其中,中国出口与新西兰的互补性最强,其茶叶进口与中国茶叶出口的贸易互补性指数历年都是所有RCEP成员国中最高的。其余的东盟国家与中国的贸易互补性指数大都小于1,贸易互补性较低。除2012—2014年之外的7年间,中国与韩国的贸易互补性指数最小,两国间茶叶贸易互补性最弱。

2020年中国茶叶出口与大部分RCEP成员国茶叶进口的贸易互补性指数有明显的下降,这是由于新冠疫情的影响导致两国之间的双边茶叶贸易萎缩。反之,当中国作为进口国而RCEP成员国为出口国时,贸易的互补性就明显减弱,这表明中国作为茶叶贸易的出口国时,两国之间更能发挥各自的比较优势,在现实的贸易中发挥出更大的作用。

表4 2020年RCEP成员国各类茶叶出口显示性比较优势指数

表5 中国与RCEP成员国茶叶出口相似度指数

表6 中国与RCEP成员国茶叶贸易互补性指数

注:数据根据联合国商品贸易统计数据库数据计算得到,表中数据均以中国为出口报告国

Note: The data is calculated based on UN comtrade database, the data in the table take China as the export reporting country

3.2.2 贸易结合度指数分析

表7表明,中国与RCEP成员国之间的茶叶贸易结合度指数有着明显的差别,可分为松散型、紧密型和极密切型。(1)松散型贸易关系。中国与新西兰、印度尼西亚、文莱、老挝等国的双边贸易结合度指数均值低于0.3,双边之间茶叶贸易的联系较为松散,相互之间的产业依存度也不高。其中文莱、老挝与中国的贸易结合度最低,TI值常年小于0.01。(2)紧密型贸易关系。日本、韩国、新加坡等国与中国的贸易结合度指数略大于1,茶叶贸易联系较为紧密,相互之间的茶叶贸易依存度也相对较高。其中,柬埔寨与中国茶叶贸易联系的紧密度不断提高;而新加坡与中国茶叶贸易的联系越来越松散。(3)极密切贸易关系。缅甸、越南与中国的贸易结合度指数均值高于20,与中国茶叶贸易往来极为密切,相互之间的茶叶贸易依存度极高。尤其是缅甸,2011—2020年与中国的贸易结合度指数均值接近90,两国之间在茶叶贸易十分紧密。

3.2.3 产业内贸易指数分析

表8表明,仅在个别年份,中国与印度尼西亚、新西兰和越南等国的茶叶贸易以产业内贸易为主。其中,中国与印度尼西亚、新西兰和越南等国产业内贸易指数大于0.5的年份数分别为5年、4年和2年;从趋势看,中国与新西兰的茶叶贸易已由产业间贸易为主转变为产业内贸易为主,而中国与越南的茶叶贸易已由产业内贸易为主转变为产业间贸易为主。另外,中国与澳大利亚、日本、马来西亚、新加坡、缅甸和泰国等国的茶叶贸易一直以产业间贸易为主,双边之间的茶叶产业贸易互补性更强。同时,由于文莱、菲律宾、柬埔寨、老挝等国茶叶贸易数据无法获取,未能计算相应的产业内贸易指数。

4 结论与建议

4.1 结论

2022年RCEP协定已经正式生效,成员国之间根据协议约定相继实施减让关税、开放市场准入、削减贸易壁垒等措施,为区域内茶叶贸易营造了更为公平稳定的营商环境。本研究通过联合国商品贸易数据库2011—2020年的贸易数据,对中国与RCEP成员国间的茶叶贸易竞争性与互补性进行了深入分析,得到以下结论:(1)在RCEP区域内,中国与其他成员国之间茶叶贸易既存在竞争关系,同时也具有较强的互补性。其中,越南、印度尼西亚与中国茶叶贸易的竞争性较为突出,新西兰、文莱、澳大利亚、日本、马来西亚等国与中国茶叶贸易的互补性则较高。(2)在RCEP区域内,中国茶叶贸易整体具有比较优势,且比较优势呈现逐步上升趋势,2020年中国茶叶的显示性比较优势指数高于其他成员国。分类别看,中国绿茶的比较优势尤为明显,而红茶的比较优势落后于印度尼西亚和越南。(3)产业内贸易指数表明,中国与印度尼西亚、新西兰和越南等国茶叶贸易在个别年份以产业内贸易为主;中国与澳大利亚、日本、马来西亚、新加坡、缅甸和泰国等国的茶叶贸易一直以产业间贸易为主。

表7 中国与RCEP成员国茶叶贸易结合度指数

表8 中国与RCEP成员国茶叶产业内贸易情况

4.2 政策建议

基于以上研究结论,对我国在RCEP框架下的茶叶贸易提出以下政策建议:(1)充分挖掘RCEP协定带来的关税削减红利,持续巩固已有市场的同时积极拓展新兴市场,拓展贸易互补性强的潜在市场。对于开始实施零关税和减税优惠大的新西兰、澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚等贸易互补性国家,关税减免将进一步提升中国绿茶和红茶的相对比较优势,成为中国茶叶出口贸易新的增长点。对于未给予中国关税减免的日本、韩国、越南和泰国等重要市场,政府部门应积极对出口企业开展《原产地原则》宣传和学习,通过申报原产地证书、经核准的出口商声明等原产地证明,享受关税减免。(2)合理利用RCEP协定中的技术贸易措施提供的协同机制,通过标准化手段提升应对贸易壁垒能力。尽管RCEP协定对各成员国制定和实施的标准、技术法规以及合格评定程序等TBT措施作出约束性规定,能大幅降低技术性贸易壁垒[3],但在实际国际贸易中,成员国对于茶叶污染物含量、微生物及农药残留限量标准千差万别,且东盟国家对进口茶叶的农残限量标准越来越严[19],中国茶叶出口贸易仍会面临着较多的技术性贸易壁垒。为此,应在RCEP标准化协调机制框架下,成立茶叶领域标准化工作小组,研究区域内茶叶标准和技术法规融通融合和互认的可行性及方法[24];积极推动中国与RCEP成员国之间的相互认可及协同合作;茶叶企业应不断加大技术和资金的投入,在茶叶种植、管理、加工、储存和运输等环节进行严格的质量管控[19]。(3)充分发掘、稳定和提升绿茶出口优势,提升红茶出口竞争力。一方面,把握贸易便利化机遇,开发国际中高端茶叶消费市场,提高绿茶出口质量和名优绿茶出口比重,推动绿茶出口均价的提高[25]。另一方面,注重培育红茶出口优势,优化出口结构,继续推进红茶品质提升和质量安全监管,加快茶叶质量安全可追溯体系建设[13]。同时,加大茶文化输出力度,提高中国红茶国际知名度,重视茶叶品牌建设。

[1] 葛明, 高远东. 中国对RCEP农产品出口波动因素研究[J]. 统计与信息论坛, 2021, 36(7): 41-51.

Ge M, Gao Y D. Research on the dynamics of China’s agricultural exports to RCEP countries [J]. Journal of Statistics and Information, 2021, 36(7): 41-51.

[2] 沈铭辉, 郭明英. 大变局下的《区域全面经济伙伴关系协定》:特征、影响与机遇[J]. 当代世界, 2021(1): 44-51.

Shen M H, Guo M Y. RCEP against back drop of the great changes: characteristics, implications and opportunities [J]. Contemporary World, 2021(1): 44-51.

[3] 焦阳. RCEP与技术性贸易措施[J]. 中国海关, 2021(3): 22-23.

Jiao Y. RCEP and technical trade measures [J]. China Customs, 2021(3): 22-23.

[4] 陈昊澜. RCEP框架下降低技术性贸易壁垒的机制分析[J]. 现代商业, 2022(6): 25-28.

Chen H L. Analysis of mechanisms to reduce technical barriers to trade under the RCEP framework [J]. Modern Business, 2022(6): 25-28.

[5] 张文学, 王思敏. RCEP范围内中国贸易潜力与贸易效率探究——基于随机前沿引力模型[J]. 吉林工商学院学报, 2021, 37(6): 12-19.

Zhang W X, Wang S M. Probe to China’s trade potential and trade efficiency in RCEP: based on stochastic frontier gravity model [J]. Journal of Jilin Business and Technology College, 2021, 37(6): 12-19.

[6] 李明, 喻妍, 许月艳, 等. 中国出口RCEP成员国农产品贸易效率及潜力——基于随机前沿引力模型的分析[J]. 世界农业, 2021(8): 33-43, 68, 119.

Li M, Yu Y, Xu Y Y, et al. The efficiency and potential of China’s agriculture products exports to RCEP member countries: analysis based on stochastic frontier gravity model [J]. World Agriculture, 2021(8): 33-43, 68, 119.

[7] 林清泉, 郑义, 余建辉. 中国与RCEP其他成员国农产品贸易的竞争性和互补性研究[J]. 亚太经济, 2021(1): 75-81, 151.

Lin Q Q, Zheng Y, Yu J H. Competitiveness and complementarity of agricultural trade between China and RCEP members [J]. Asia-pacific Economic Review, 2021(1): 75-81, 151.

[8] 夏文豪, 张溢卓. RCEP与农产品贸易拓展和效率提升[J].世界农业, 2021(10): 70-80, 127-128.

Xia W H, Zhang Y Z. RCEP, agricultural trade expansion and efficiency in improvement [J]. World Agriculture, 2021(10): 70-80, 127-128.

[9] 李慧, 祁春节. 中国与TPP12国农产品贸易竞争性与互补性研究[J]. 统计与决策, 2016(1): 110-112.

Li H, Qi C J. Study on the competitiveness and complementarity of agricultural products trade between China and Trans-Pacific Partnership Agreement countries [J]. Statistics & Decision, 2016(1): 110-112.

[10] 薛坤, 张吉国. RCEP对中国农产品贸易的影响研究——从关税削减的角度[J]. 世界农业, 2017(4): 137-143.

Xue K, Zhang J G. Study on the impact of RCEP on China’s agricultural trade: from the perspective of tariff reduction [J]. World Agriculture, 2017(4): 137-143.

[11] 王刻铭, 黄勇, 刘仲华. 中国茶叶国际竞争力分析[J].农业现代化研究, 2020, 41(1): 45-54.

Wang K M, Huang Y, Liu Z H. Empirical analysis of the international competitiveness of China’s tea industry [J]. Research of Agricultural Modernization, 2020, 41(1): 45-54.

[12] 张菲, 姜爱芹, 杨芳琴. 中国向“一带一路”沿线国家茶叶出口的影响因素及贸易潜力分析[J]. 茶叶科学, 2019, 39(2): 220-229.

Zhang F, Jiang A Q, Yang F Q. Analysis of the determinants and potential of China tea export to countries along "the Belt and Road" [J]. Journal of Tea Science, 2019, 39(2): 220-229.

[13] 王春晓, 高峰, 陈富桥, 等. “一带一路”倡议对中国茶叶出口的影响——基于渐进双重差分模型的实证分析[J].茶叶科学, 2021, 41(6): 865-875.

Wang C X, Gao F, Chen F Q, et al. Did the "Belt and Road" Initiative promote the export of China’s tea: an empirical study based on the generalized DID [J]. Journal of Tea Science, 2021, 41(6): 865-875.

[14] 张婷婷. RCEP下中国茶叶出口现状与机遇[J]. 福建茶叶, 2021, 43(2): 55-56.

Zhang T T. Current situation and opportunities for China’s tea exports under RCEP [J]. Tea in Fujian, 2021, 43(2): 55-56.

[15] 刘春鹏, 肖海峰. “一带一路”背景下中国与北欧国家农产品贸易——互补性、竞争性与发展潜力[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2019, 40(4): 48-55.

Liu C P, Xiao H F. Agricultural produce trade between China and the Nordic countries in the context of "the Belt and Road" Initiative: an empirical analysis based on complementarity, competition and development potential [J]. Journal of Dalian University of Technology (Social Sciences), 2019, 40(4): 48-55.

[16] 别诗杰, 祁春节. 中国与“一带一路”国家农产品贸易的竞争性与互补性研究[J]. 中国农业资源与区划, 2019, 40(11): 166-173.

Bie S J, Qi C J. Study on the competitiveness and complementarity of agricultural products trade between China and "the Belt and Road" countries [J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2019, 40(11): 166-173.

[17] 杨逢珉, 田洋洋. 中国与“21世纪海上丝绸之路”沿线国家农产品贸易研究——基于竞争性、互补性和贸易潜力的视角[J]. 现代经济探讨, 2018(8): 54-65.

Yang F M, Tian Y Y. An empirical study on agricultural trade between China and countries along The 21st Century Maritime Silk Road: from the perspective of competition, complementarity and trade potential [J]. Modern Economic Research, 2018(8): 54-65.

[18] 周琳. 中国茶叶贸易竞争力的国际比较[J]. 中国茶叶, 2020, 42(8): 21-27.

Zhou L. International comparison of China’s tea trade competitiveness [J]. China Tea, 2020, 42(8): 21-27.

[19] 杨芳琴, 姜仁华, 陈富桥, 等. “一带一路”建设背景下中国与东盟茶叶贸易现状及前景分析[J]. 中国茶叶, 2019, 41(3): 23-28.

Yang F Q, Jiang R H, Chen F Q, et al. Analysis of the status quo and prospects of China-ASEAN tea trade under the back ground of "One Belt One Road" construction [J]. China Tea, 2019, 41(3): 23-28.

[20] Balassa B. Trade liberalization and revealed comparative advantage [J]. The Manchester School of Economics and Social Studies, 1965, 33(2): 99-123.

[21] Finger J M, Kreinin M E. A measure of export similarity and its possible uses [J]. The Economic Journal, 1979, 89(356): 905-912.

[22] Glick R, ROSE A K. Contagion and trade: why are currency crises regional? [J]. Journal of International Money & Finance, 1999, 18(4): 603-617.

[23] 余妙志, 梁银锋, 高颖. 中国与南亚地区农产品贸易的竞争性与互补性——以“一带一路”战略为背景[J]. 农业经济问题, 2016, 37(12): 83-94, 112.

Yu M Z, Liang Y F, Gao Y. Competitiveness and complementarities of agricultural product trade between China and South-Asia under the background of one Belt and one Road [J]. Issues in Agricultural Economy, 2016, 37(12): 83-94, 112.

[24] 何梅珍, 温立香. RCEP成员国茶叶标准和技术法规及对贸易的影响[J]. 农业研究与应用, 2021, 34(3): 75-82.

He M Z, Wen L X. Impact of tea standards and technical regulations of RCEP member countries on trade [J]. Agricultural Research and Application, 2021, 34(3): 75-82.

[25] 张菲. 我国茶叶出口结构与竞争力分析——基于不同类别和包装规格茶叶的探讨[J]. 中国茶叶, 2018, 40(9): 13-18, 21.

Zhang F. The analysis of the export structure and competitiveness of China’s tea: based on the different categories and packing [J]. China Tea, 2018, 40(9): 13-18, 21.

Analysis on the Competitiveness and Complementarity of Tea Trade between China and RCEP Members

LI Zheng1, LIU Ding1, HUO Zenghui1*, CHEN Fuqiao2*

1. College of Economics and Management, China Jiliang University, Hangzhou 310018, China; 2. Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Hangzhou 310008, China

The signing of RCEP had facilitated intra-regional trade liberalization. It is of great practical significance to investigate the impact of RCEP on China’s tea import and export trade. Based on the tea trade data of China and other RCEP members from 2011 to 2020, combining the analysis of the current situation of intra-regional import and export trade, this study calculated several indicators such as revealed comparative advantage index (RCA), export similarity index (ESI), trade complementarity index (TCI), trade intensity index (TI) and intra-industry trade index (GL) to measure the competitiveness and complementarity of bilateral tea trade. The results indicate that the tea export competitions between China, Vietnam and Indonesia were more prominent. China’s tea export had long-term comparative advantages, and the comparative advantages of green tea export were obvious, while the comparative advantages of China’s export of large packaged black tea lag behind Indonesia and Vietnam. China’s tea export was highly similar to Japan, Thailand, Singapore and South Korea, and had strong competitiveness in export structure. In addition, the tea trade between China and New Zealand, Brunei, Australia was highly complementary. China’s tea trade with Indonesia, New Zealand and Vietnam was mainly intra-industry trade in some years, while with Australia and Myanmar was mainly inter-industry trade. Finally, under the framework of RCEP agreement, strategies including expanding potential markets, dealing with technical barriers to trade and optimizing export structure were proposed.

RCEP, tea trade, competitiveness, complementarity

S571.1;F307.12

A

1000-369X(2022)05-740-13

2022-03-25

2022-04-25

中国农业科学院茶叶研究所基本科研业务费(1610212022010)、国家社会科学基金(19BGL225)

李峥,女,硕士研究生,主要从事茶叶国际商务研究。*通信作者:huozenghui@cjlu.edu.cn;fuqiao@126.com