珠江口盆地文昌A凹陷西南部断裂转换带特征及其控藏作用

范彩伟 李 明 李 才 陈 林 李 伟

(1. 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 广东湛江 524057; 2. 中海石油(中国)有限公司海南分公司 海南海口 570312;3. 中国石油大学(华东)地球科学与技术学院 山东青岛 266580)

转换带是1970年Dahlstrom在研究冲断褶皱带中的变形和位移量变化时提出,后来Gibbs和Morley等将此概念引入到伸展变形区,阐述正断层之间的伸展应变传递[1-3]。自此在伸展盆地的研究过程中,陆续出现了变换带、传递带、调节带等术语,徐长贵提出的走滑转换带概念[4],是对这类转换带内涵的延伸和拓展。伸展盆地内形成的走滑转换带对地层沉积、断裂变形、油气运聚与分布等均有重要的控制作用[5-8]。断裂转换带是2条断层相互作用的构造带。

南海北部珠江口盆地文昌凹陷油气资源丰富,是中国近海盆地重要的产油区[9-12]。目前已发现的油气田主要分布在文昌B凹陷及其周缘,中型以上发现集中在20世纪80—90年代,后来发现均是一些小型油气田,A凹陷的发现均为小型油气田[13],加之近十几年无商业储量发现,许多研究人员认为文昌A凹陷不具备大中型发现的潜力。近年来,利用新采集的高分辨率三维地震,对文昌A凹陷及周边地区断裂进行了重新识别和解析,明确了断裂体系的发育特征与展布规律。通过断裂相互作用和应变机制分析,在珠三坳陷文昌A凹南断裂带和6号断裂带识别出一个大型断裂转换带,该转换带发育在构造高部位,断裂走向、断裂性质及组合关系复杂多样,转换带周缘发育次级洼陷,为油气运移有利指向。通过对文昌A凹陷转换带变形特征、成因机理进行研究,明确其成因演化过程及其与油气成藏之间的关系,同时研究转换带不同构造位置油气差异分布规律,相关认识指导在该断裂转换带发现文昌9-7油田,该发现也是珠江口盆地西部12年来最大的油气发现。本文研究成果对南海北部盆地油气勘探具有重要的指导意义。

1 区域地质背景

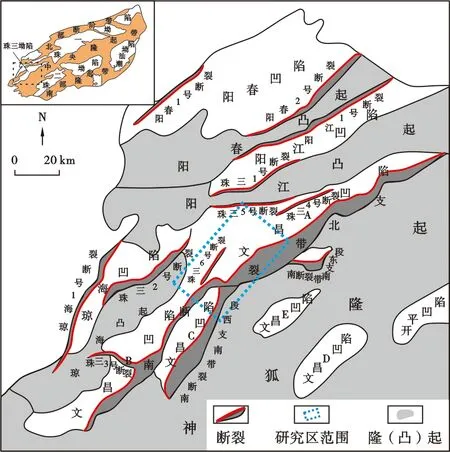

珠江口盆地是前古近系基底之上发育而成的新生代断陷盆地。珠三坳陷位于珠江口盆地西部,东接珠一坳陷,南为神狐隆起,其内部包含多个构造单元,表现为六洼三隆的构造格局,走向以NE、NEE为主,面积约3.6×104km2(图1)。珠三坳陷基底为岩浆岩和变质岩,新生界自下而上为古近系神狐组、文昌组、恩平组、珠海组,新近系珠江组、韩江组、粤海组、万山组和第四系琼海组[14-15]。

图1 珠三坳陷位置及构造纲要图Fig.1 Location and the tectonic outline map of the Zhu Ⅲ depression

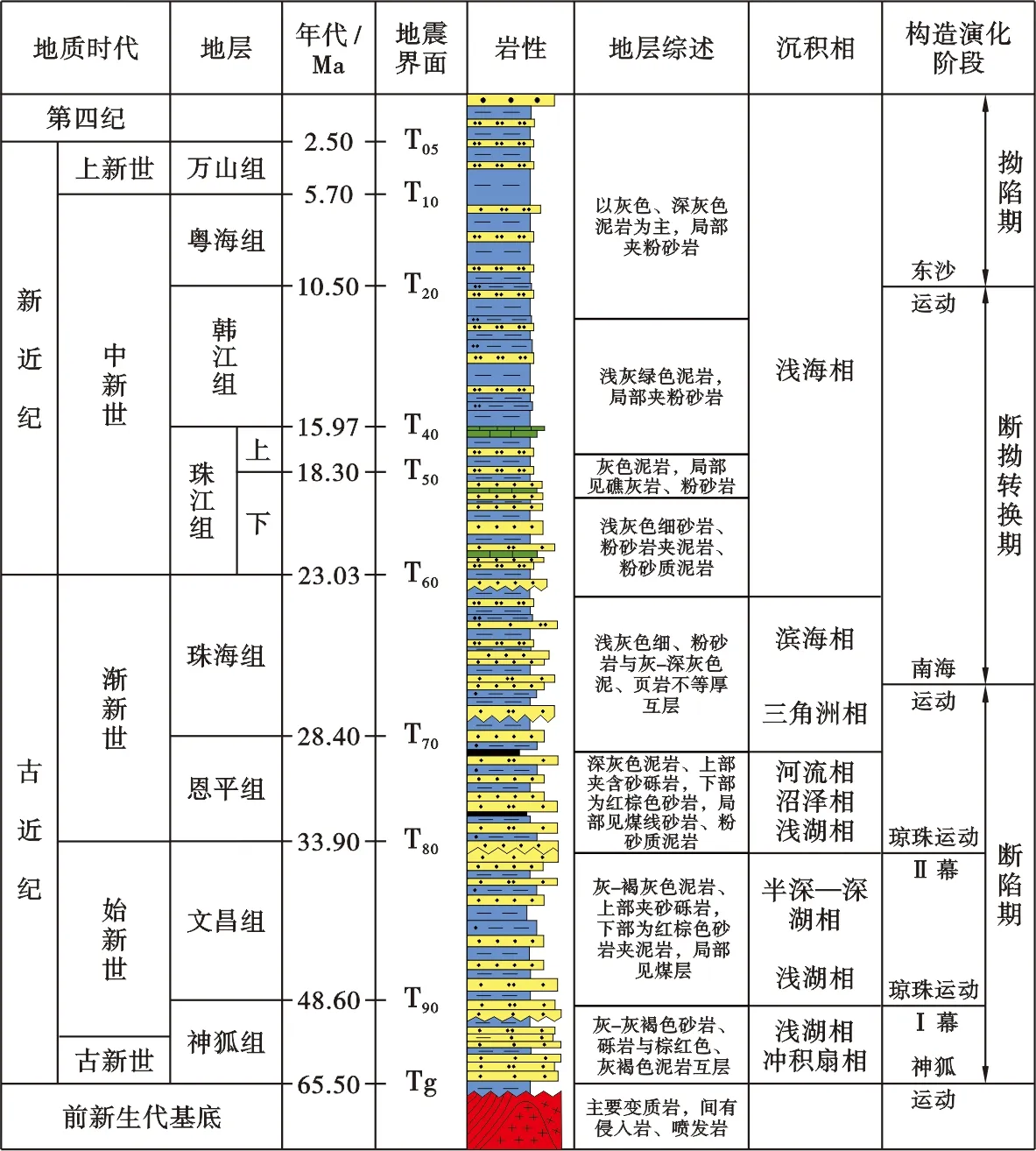

珠三坳陷的形成与发展受太平洋板块NWW向俯冲方向及速率变化、菲律宾板块楔入和印支地块NE向挤出的共同影响[16-18],经历了神狐运动、珠琼运动Ⅰ—Ⅱ幕、南海运动、东沙运动,划分为古新世—早渐新世断陷期、晚渐新世—早中新世断拗转换期和中中新世至今拗陷期3个演化阶段(图2)。其中神狐运动、珠琼运动Ⅰ—Ⅱ幕为断陷的形成和扩张期,NE—SW向正断层继承性发育,同时控制了本区始新统文昌组湖相烃源岩和恩平组河沼—浅湖相烃源岩发育;南海运动珠海组沉积期裂陷作用有所衰减,整个珠三坳陷由断陷向拗陷逐渐转化,部分早期断层停止发育,主要发育近EW向张扭性正断层;新近系珠江组沉积期以来,珠三坳陷转为海相沉积,进入了裂后拗陷期,断裂较少发育,局部断裂呈NWW展布[10]。

图2 珠三坳陷地层综合柱状图Fig.2 Comprehensive stratigraphic map of the Zhu Ⅲ depression

2 断裂转换带特征与成因机制

断裂转换带在裂陷盆地中普遍存在。断裂转换带分类多样,有学者根据主干正断层之间的几何关系划分为同向倾斜、背向倾斜和相向倾斜3种[7],有的学者根据断裂间叠覆程度、离距和位移转换方式划分为趋近型、叠覆型、平行型、共线型、传递断层型和撕裂断层型转换带[19]。本文研究的断裂转换带主要为同向倾斜型断裂转换带,是指2条倾向相同的主干断层间的构造带,一条断层减小的位移量可以通过转换斜坡、斜向背斜等转换到另一条断层上[19],同时在转换带内部发育多条受主干断层演化控制的次级断裂呈定向排列。

2.1 断裂转换带几何学特征

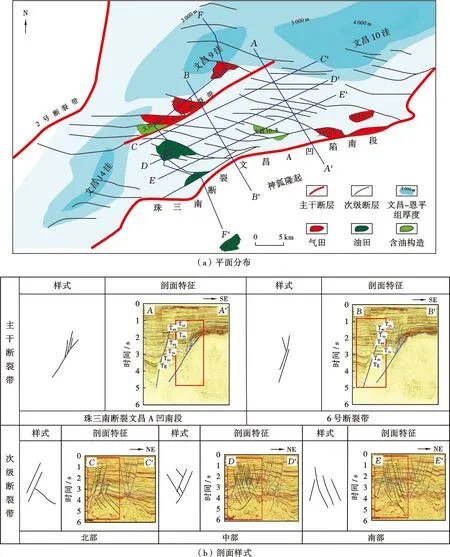

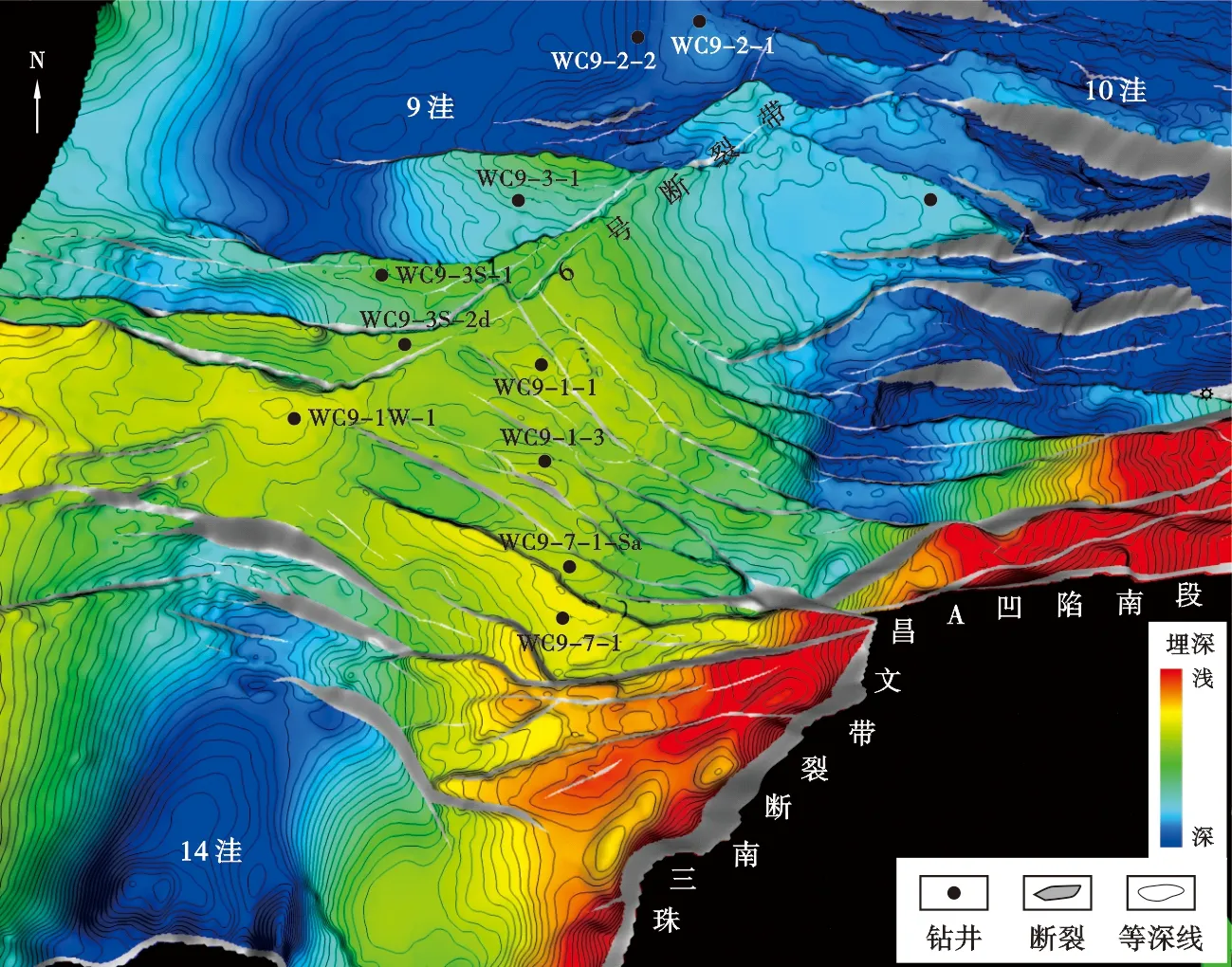

珠江口盆地珠三坳陷发育多个断裂转换带,尤以珠三南断裂与其他断裂构成的断裂转换带最为典型。研究区珠三南断裂带文昌A凹南段和北部的二级断裂6号断裂构成了同向型断裂转换带。平面上2条主干断层均为NE向展布,其中6号断裂主断层不连续,由多条轻微S形、近EW向雁列式展布的次级断裂组合而成。剖面上2条主控断层均表现为高角度铲式,深部切割至基底,中、浅层与次级断层组成多级Y字型或似花状构造。2条主干断层整体深层(文昌组—恩平组)断裂连续性相对较好,中、浅层(珠海组—第四系)连续性变差。夹持于2条主干断层之间的构造转换带发育多条NWW走向次级断裂,雁列排列为主,次级断裂与主断裂构成侧列式特征,其内部由3个断裂带组成,北侧断裂组合剖面多为反向断阶、Y字型、入字型和X型组合,中浅层断裂主要为SW倾向,深层断裂主要为NE倾向;南侧断裂剖面以反向和同向断阶为主,各层系断裂均为NE倾向;中间位置断裂剖面表现为反向多级Y字型、似花状组合,倾向复杂多样(图3)。

图3 文昌A凹西南部断裂转换带特征Fig.3 Characteristics of fault transfer zone in southwest Wenchang A sag

2.2 断裂转换带运动学特征

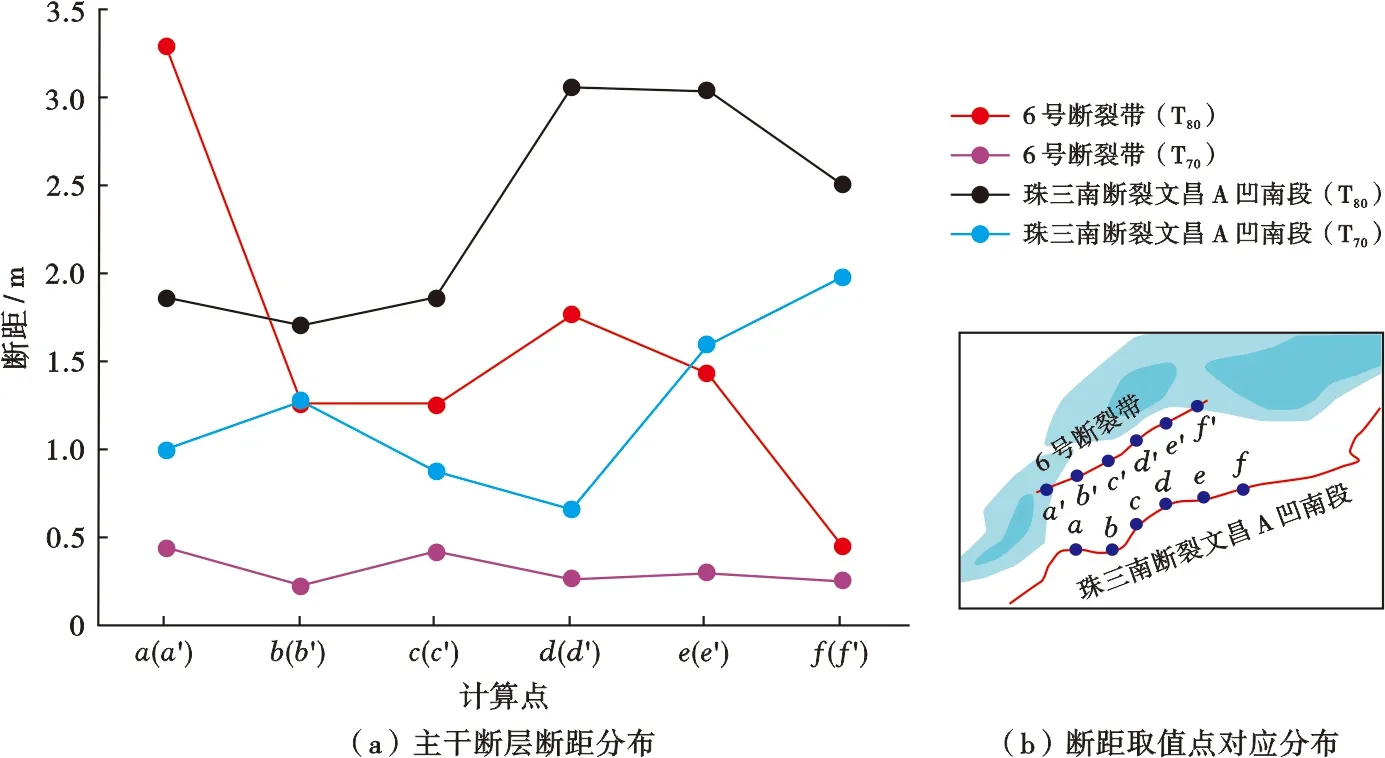

在2条或多条近似平行的主干断层差异运动下,首尾相接或叠覆位置容易形成应力调节作用控制的断层转换体系。珠三南断裂带文昌A凹南段和6号断裂均为继承性发育的大型断裂,始新世—早渐新世的文昌组—恩平组沉积期2条断层呈同向叠覆并排发育,均为张性正断层,断层活动速率大,特别是珠三南断裂文昌A凹南段,恩平组沉积期最大达到270 m/Ma。中晚渐新世—早中新世的珠海组—珠江组沉积期区域应力伸展方向由NW向转变为近SN向,在斜向伸展作用下2条主干断层发生斜向滑移,同时具有伸展和走滑分量,沿走向主断裂面在深部文昌组顶界面(T80)和恩平组顶界面(T70)走滑过程中断距传递交替变化,均表现为断距的大小横向不协调性,如6号断裂在同一个垂直断层的剖面上c′、d′、e′号点出现T70、T80断距背离现象,即T80断距变大时T70断距却变小,T80断距变小时T70断距却变大(图4)。这非正断层的断距变化规律,推测为斜向滑移导致2条主干断层发生水平走滑,而走滑作用的海豚效应导致了断距大小的横向不协调性。

图4 文昌A凹陷西南部断裂转换带主干断裂断距传递交替特征对比Fig.4 Comparison of alternate occurrence characteristics of two main faults'distance of fault transfer zone in southwest Wenchang A sag

2.3 断裂转换带动力学特征

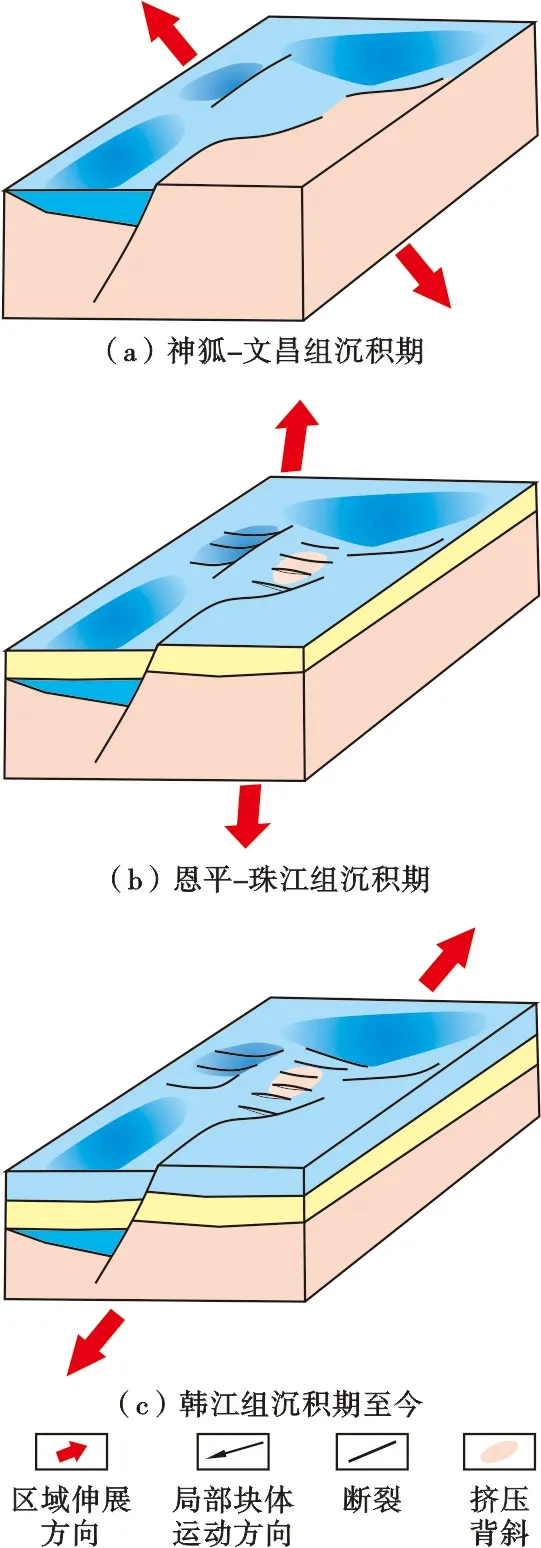

远离先存断裂的新生断层平面分布及走向与区域应力场的变化有直接关系,其走向与形成时期的伸展方向近于垂直[20]。珠三坳陷新生代演化过程整体受到珠琼运动、南海运动、东沙运动等控制,区域应力场作用下断裂展布方向有一定规律性。根据不同时期地层断裂的走向分析,新生代区域伸展方向经历了由NW—SE→近SN→NNE—SSW向的顺时针旋转。古新世—始新世,区域伸展方向为NW—SE向,与先存的珠三南断裂带文昌A凹南段和6号断裂带近于垂直相交(图5a),2条断层主要为伸展性质,断层活动速率均为50~70 m/Ma,控制了文昌组沉积,2条主干断裂的活动强度差异导致了构造转换带的形成,发育转换斜坡。渐新世—早中新世,主干断裂活动强度大、差异显著,恩平组沉积期珠三南断裂带文昌A凹南段断层活动速率达270 m/Ma,6号断裂带断层活动速率也有120 m/Ma,区域近SN向伸展方向与先期存在的NE向珠三南断裂带文昌A凹段和6号断裂2条主干断层斜交(图5b),发生斜向伸展作用,从而使得转换带主干断层表现为伸展-走滑性质,构造转换带进一步发育、次级断裂带开始形成。由于主干断裂的右旋张扭,从而在中间构造转换带位置派生出局部挤压应力场,局部形成低幅度背斜形态(图3、5)。中中新世至今,区域伸展方向转为NNE—SSW向,与主干断裂夹角进一步变小(图5c),走滑作用进一步增强,次级断裂活动强度减弱、低幅度隆起定型(图5)。

图5 文昌A凹陷西南部断裂转换带新生代演化模式Fig.5 Cenozoic evolution model of fault transfer zone in southwest Wenchang A sag

3 断裂转换带对油气成藏条件的控制

3.1 主干断层控制始新世—早渐新世烃源岩

控凹(洼)断裂的活动强度及持续时间控制了生烃凹(洼)陷的发育,从而控制凹(洼)陷内烃源岩沉积的厚度和热演化程度[15]。珠三坳陷主要发育文昌组和恩平组2套烃源岩,文昌组主要为中深湖相腐泥型及浅湖相腐殖—腐泥型烃源岩,干酪根以Ⅱ1—Ⅱ2为主,恩平组为浅湖相腐殖-腐泥混合型、河沼相腐殖型烃源岩,干酪根为Ⅱ2—Ⅲ型。始新世—早渐新世,作为转换带主干断层的珠三南断裂带文昌A凹南段与6号断裂强烈活动,共同控制了断陷期的湖相沉积,发育9洼、10洼和14洼等多个生烃洼陷。其中,文昌期三个沉降中心地层的厚度比较均衡,都达到2 250 m,但恩平组沉积期沉降中心发生转移,珠三南断裂带文昌A凹南段控制的10洼厚度最大2 600 m,而14洼和6号断裂控制的9洼地层厚度明显变薄,均不足1 500 m。晚渐新世以来珠三坳陷转为断拗、拗陷演化阶段,2条主干断裂活动性有所减弱,但对沉积仍然具有一定的控制作用,从而进一步促进了烃源岩的埋藏、热演化,文昌组和恩平组烃源岩现今Ro均可达1.3%以上,进入高成熟演化阶段,以挥发油、凝析气为主。转换带周缘凹陷中部9洼、10洼和14洼在珠海组—珠江组沉积期以生油为主,现今主要以生气为主;凹陷边缘转换带位置埋深较浅,现今以生油为主。

3.2 转换断坡控制晚渐新世—早中新世沉积体系

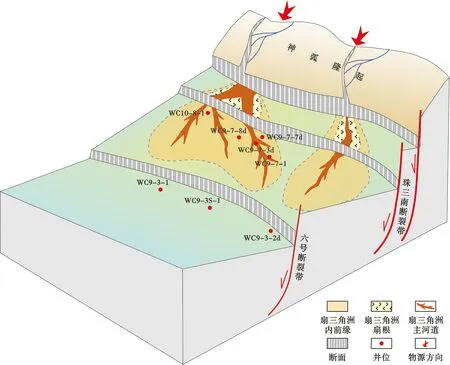

斜向伸展背景下转换带主干断层形成的断坡型古地貌是凸起物源区向洼中输送砂体的主要通道。晚渐新世—早中新世的珠海组—珠江组沉积期珠三坳陷断陷湖盆逐渐消亡、海水不断入侵,这是珠三坳陷主要的储集砂体形成时期。珠海组沉积期区域伸展方向转为近SN向,在斜向伸展背景下珠三南断裂带文昌A凹南段垂向活动强度减弱,形成断坡型古地貌,神狐隆起物源供给充足,顺断坡在南断裂下降盘发育大型三角洲粗碎屑沉积(图6)。岩性主要为含砾中砂岩、细砂岩,与泥岩不等厚互层,砂地比50%~70%。珠江组沉积期南海扩张及全球海平面上升,神狐隆起以南广海开始向北侵入,研究区由陆相断陷湖盆转变为海相潟湖、潮坪沉积[21],断裂活动微弱,受先期古地貌影响,珠三南断裂带文昌A凹南段下降盘继承性发育近源扇三角洲沉积,岩性以细砂岩为主,夹中—薄层泥岩。

图6 文昌A凹陷西南部断裂转换带控砂模式Fig.6 Model showing controls of the fault transfer zone on the distribution of sandstone in southwest Wenchang A sag

3.3 走滑改造控制大中型圈闭发育

构造转换带是裂陷盆地中构造变形相对复杂的区带,有利于构造圈闭的形成[7]。文昌A凹陷大型断裂转换带不同演化阶段区域伸展方向的转变导致其具有复杂的演化过程,后期走滑改造是形成大中型构造圈闭的主要因素。古新世—始新世,珠三南断裂带文昌A凹南段和6号断裂在NW—SE向区域伸展作用下主要表现为伸展断层。渐新世以来区域伸展方向旋转,与区域伸展方向近于垂直的NWW、近EW向次级断裂开始活动,有助于形成不同类型的断块型圈闭;而构造转换带2条主干断裂在斜向伸展、派生走滑作用下,右旋走滑、叠覆导致在两条主干断裂之间产生局部构造挤压,构成一低幅度背斜形态,同时改造转换带内部断块圈闭,使之成为大中型断背斜圈闭(图7),背斜卷入地层包括自前古近系基底—新近系珠江组。此外,2条主干断裂的走滑作用导致断裂两盘块体水平错动,断裂带及附近岩石被碾磨,堵塞孔隙、裂缝[22],从而形成有效的圈闭封堵断层。

图7 文昌A凹陷断裂转换带珠海组圈闭发育Fig.7 Distribution of traps in the Zhuhai Formation within the fault transfer zone in southwest Wenchang A sag

3.4 断裂转换带次级断层控制油气运移

通畅高效的运移条件是大中型油田形成的关键因素之一。通常情况下,伸展性质断层两盘发生拉张破裂,处于开启状态,有利于油气的垂向运移;而走滑性质断层由于断层两盘的水平错动、研磨作用强烈,对油气运移不利[4,22-23]。文昌A凹陷南部转换带附近及内部发育的NWW、近EW向次级断层与后期区域伸展方向近于垂直,以伸展性质为主,向下切割至文昌组和恩平组烃源岩,有效沟通了深层烃源岩与中浅层圈闭,且正好与主生烃高峰匹配,可以作为有效的垂向运移通道。转换带次级断裂生烃高峰期持续性活动,在与砂体、不整合的共同作用之下,构成立体输导体系,生成的油气沿着断裂垂向和侧向输导至中浅层圈闭。从现今已发现油气藏和含油气构造位置来看,基本都与NWW、近EW向次级断裂的位置相吻合,进一步揭示了转换带次级断层在油气运移中所起到的重要作用。

4 断裂转换带与油气差异成藏

文昌A凹陷西南部转换带不同位置的差异演化控制了油气聚集成藏,转换带周缘及内部整体表现为“内气外油、下气上油”的聚集分布规律。

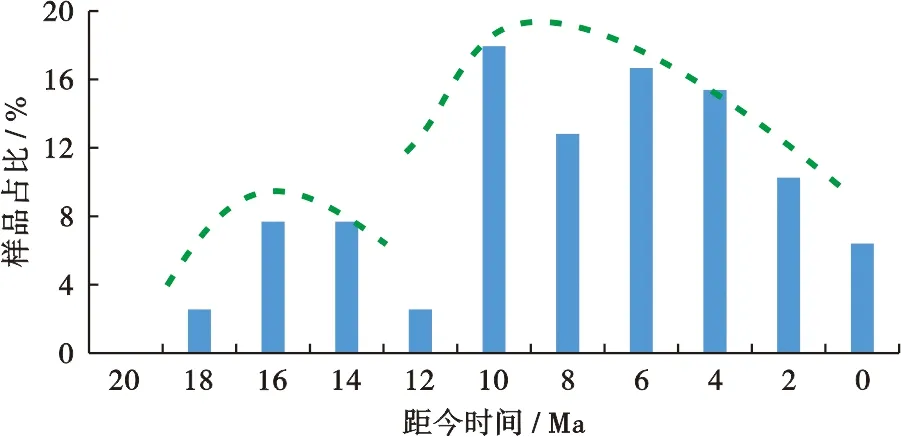

研究区转换带及周缘不同部位烃源岩的热演化差异明显,具有多期生排烃过程。转换带周缘洼陷埋深相对较大,热演化程度高,以气藏为主,油气地化分析可见两期石油包裹体[24](图8),表明早期(珠海组—珠江组沉积期)形成的油藏被晚期高成熟天然气驱替;而转换带内部埋深相对较浅,以挥发性油藏为主,原油成熟度相对较低,生物标志化合物和同位素特征分析既有转换带周缘洼陷早期原油、又有转换带晚期生成原油的贡献,从而形成“内气外油”的差异聚集规律(图9)。

图8 文昌A凹陷珠海组储层包裹体均一温度分布直方图Fig.8 Homogenization temperature distribution histogram of reservoir inclusions in Zhuhai Formation in Wenchang A sag

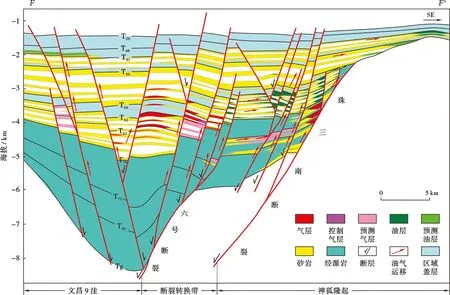

此外,研究区转换带内部在早期原油充注、晚期天然气持续充注作用下,原油和天然气有序分布,浅层珠江组一段富集轻质油藏,中层珠江组二段为挥发油藏,中深层珠海组为凝析气藏,形成“下气上油”的垂向差异聚集规律(图10)。在转换带周缘同样具有该特点,其原因在于圈闭充满后凝析气继续垂向运移,随着埋深变浅,地层压力低于凝析气露点压力时,凝析气发生反凝析现象,原油含量增加,地层压力持续降低,溶解于气藏中原油大规模析出,出现油气两相分异(图10);同时,转换带次级断裂持续活动使得中浅层天然气易散失而形成挥发油藏。

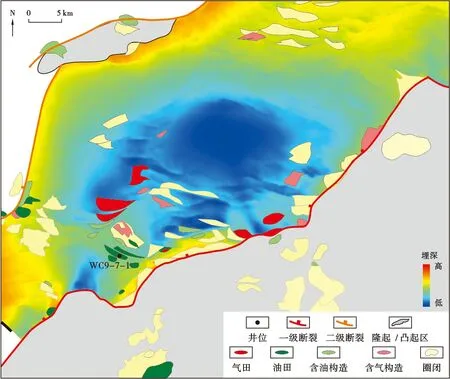

图9 文昌A凹陷西南部油气田分布Fig.9 Oil and gas fields distribution in southwest Wenchang A Sag

目前转换带及周缘已经发现一批油气田,特别是文昌9-7油田的发现,为珠三坳陷十年来首个规模性发现,达到中型油田规模。另外,以珠三南断裂带为主干断层,仍然发育多个同类型断裂转换带,包括珠三南断裂文昌B凹中段与文昌C凹南部形成的断裂转换带、珠三南断裂文昌A凹北段与11洼边界断层形成的断裂转换带,主干断层控制的次级断裂发育,形成多个圈闭,且具有相似的成藏条件,展现了良好的勘探前景。同时研究成果可推广适用于其他盆地或地区转换带油气勘探,具有较好的参考意义。

图10 文昌A凹陷西南部断裂转换带油气差异成藏模式(剖面位置见图3)Fig.10 Differential hydrocarbon accumulation pattern of the fault transfer zone in southwest Wenchang A sag(see Fig.3 for location)

5 结论

1) 珠江口盆地文昌A凹陷西南部发育斜向伸展背景下大型断裂转换带,珠三南断裂带文昌A凹南段和6号断裂是转换带的主干断层,夹持于2条主干断层之间发育多条NWW向次级断裂,次级断裂与主断裂构成侧列式特征,其内部由北、中、南3个断裂带组成,整体具有南西高、北东低的特点。

2) 文昌A凹西南部断裂转换带的形成演化主要受斜向伸展作用控制。古新世—始新世区域伸展方向与主干断层近于垂直,2条主干断裂的活动强度差异导致了转换带的形成;渐新世—早中新世在近SN向区域伸展背景下主干断裂右旋张扭,转换带进一步发育、次级断裂带和低幅度背斜形成;中中新世至今区域伸展方向转为NNE向,走滑作用进一步增强,低幅度隆起定型。

3) 文昌A凹西南部转换带的形成及演化对烃源岩、沉积体系、圈闭及油气运移具有控制作用,相关认识指导了以珠三南断裂为主干断层的文昌9-7等多个同类型断裂转换带油气勘探。