膝关节单髁置换术胫骨假体不同后倾角对假体磨损和功能的影响

戴瑜,陶帅,龚华惠,印红兵,王铠

(南京中医药大学泰州附属医院,江苏 泰州 225300)

0 引言

膝骨性关节炎是一种主要发生于中老年人群的关节炎病变,患者发病后出现膝关节疼痛症状,膝关节活动受到限制,导致其日常生活受到严重影响,生活质量明显下降[1-3]。膝关节单髁置换术是临床上治疗膝骨性关节炎的主要手段,主要是利用胫骨假体替换原本发生病变的关节,达到改善膝关节功能的目的[4-5]。有研究指出,术中胫骨假体后倾角度的不同对膝关节单髁置换术后患者假体应力会造成不同的影响[6],但临床上未统一规范膝关节单髁置换术中胫骨假体后倾角度,为探讨胫骨假体不同后倾角度对膝关节单髁置换术后患者假体磨损和膝关节功能的影响,选择2019年1月至2021年1月在我院骨外科接受膝关节单髁置换术治疗的30例膝骨性关节炎患者进行回顾性分析,根据患者术中胫骨假体后倾角度的不同进行分组对比。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2019年1月至2021年1月在我院骨外科接受膝关节单髁置换术治疗的30例膝骨性关节炎患者作为研究对象,回顾性分析患者的临床资料,根据患者术中胫骨假体后倾角度将患者分为A组(胫骨假体后倾角度<3°)、B组(胫骨假体后倾角度≥3°),A组患者的年龄为40~76岁,平均(58.19±10.48)岁,男8例,女7例,ASA分级为Ⅱ级10例、Ⅲ级5例,术前胫骨后倾角为3~8°,平均(5.78±1.43)°;B组患者的年龄为41~78岁,平均(58.73±10.27)岁,男9例,女6例,ASA分级为Ⅱ级10例、Ⅲ级5例,术前胫骨后倾角为3~8°,平均(5.61±1.52)°。A组与B组的年龄、性别、ASA分级、术前胫骨后倾角比较,差异均无统计学意义(P>0.05),后续研究结果有可比性。

纳入标准:(1)经影像学检查,确诊膝骨性关节炎;(2)具备膝关节单髁置换术指征,采用胫骨假体进行膝关节单髁置换术治疗;(3)年龄≥18岁;(4)术前诊断报告、手术记录单、术后观察报告、术后随访记录等临床资料保存完整,无缺失。

排除标准:(1)术前存在认知障碍、精神障碍;(2)合并严重感染、凝血功能障碍;(3)合并骨折;(4)合并糖尿病、心脑血管疾病。

1.2 方法

所有患者均实施膝关节单髁置换术,行气管插管全身麻醉,术中采取仰卧位,于髌骨旁作切口,切开关节囊,在保留半月板前角、冠状韧带的同时,对胫骨髓外腔进行定位截骨,选择合适的胫骨假体安装,再将骨水泥注入,固定胫骨假体,常规留置引流管,将切口关闭。

1.3 观察指标

比较两组患者的术后胫骨假体应力(分别于屈膝0°、30°、60°时测量)、总有效率、血清炎症因子指标、膝关节功能评分、膝关节屈伸度(分别于手术前、手术后1周、手术后1个月、手术后3个月测定)、膝关节疼痛评分、生活质量评分。

于手术后3个月评价,总有效率=显效率+有效率,具体评价标准为:(1)显效:膝关节疼痛症状消失,膝关节活动基本恢复正常;(2)有效:膝关节疼痛症状有所缓解,膝关节活动受到一定限制,但对日常生活无明显影响;(3)无效:膝关节疼痛症状未缓解,膝关节活动受到严重限制,对日常生活造成严重影响。

血清炎症因子指标:包括C反应蛋白(CRP)、白细胞介素-6(IL-6)、降钙素原(PCT),CRP采用免疫透射比浊法测定,IL-6采用酶联免疫吸附法测定,PCT采用免疫层析法测定,分别于治疗前、治疗后(手术后3个月)检测。

膝关节功能评分:分别于手术前、手术后1周、手术后1个月、手术后3个月,采用Lysholm膝关节功能评分量表对患者膝关节功能进行评估,量表包括跛行(0~5分)、支撑(0~5分)、交锁(0~15分)、不稳定(0~25分)、疼痛(0~25分)、肿胀(0~10分)、爬楼梯(0~10分)、下蹲(0~5分),总分范围为0~100分,得分越高,膝关节功能越好。

膝关节疼痛评分:分别于手术前、手术后1周、手术后1个月、手术后3个月,采用视觉模拟评分法(VAS)评估疼痛程度,VAS法分值范围为0~10分,得分越高,疼痛感越强烈。

生活质量评分:分别于治疗前、治疗后(手术后3个月),采用由WHO制订的生活质量评定简表(WHOQOL-BREF)评估患者生活质量,量表分为生理、心理、环境、社会关系4个因子,单个因子分值为0~100分,得分越高,生活质量越好[7]。

1.4 统计学方法

应用SPSS 22.0软件,计数资料(n/%)行χ2检验,计量资料()均符合正态分布,行t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

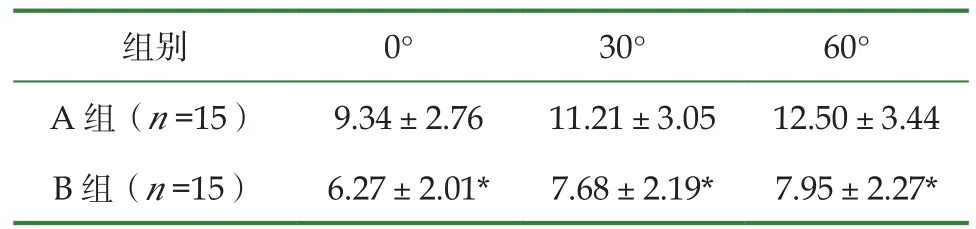

2.1 两组患者的术后胫骨假体应力比较

在屈膝角度0°、30°、60°时,B组的术后胫骨假体应力均小于A组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者的术后胫骨假体应力比较( ,MPa)

表1 两组患者的术后胫骨假体应力比较( ,MPa)

注:与A组相比,★P<0.05。

组别 0° 30° 60°A 组(n=15) 9.34±2.76 11.21±3.05 12.50±3.44 B组(n=15) 6.27±2.01* 7.68±2.19* 7.95±2.27*

2.2 两组患者的总有效率比较

A组、B组的总有效率分别为73.33%、100.00%,B组的总有效率高于A组(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者的总有效率比较[例(%)]

2.3 两组患者的血清炎症因子指标比较

两组患者治疗后的血清CRP、IL-6、PCT水平均降低(P<0.05);治疗后,B组的血清CRP、IL-6、PCT水平均较A组更低(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者的血清炎症因子指标比较( )

表3 两组患者的血清炎症因子指标比较( )

注:与本组治疗前相比,#P<0.05;与A组相比,★P<0.05。

组别 时间 CRP(mg/L) IL-6(ng/L) PCT(ng/mL)A组(n=15)治疗前 11.83±2.61 26.61±3.49 2.35±0.76治疗后 8.20±1.47# 22.50±2.87# 1.36±0.41#治疗前 11.72±2.64 26.48±3.52 2.32±0.77治疗后 6.69±1.29#* 19.64±2.39#* 0.87±0.29#*B组(n=15)

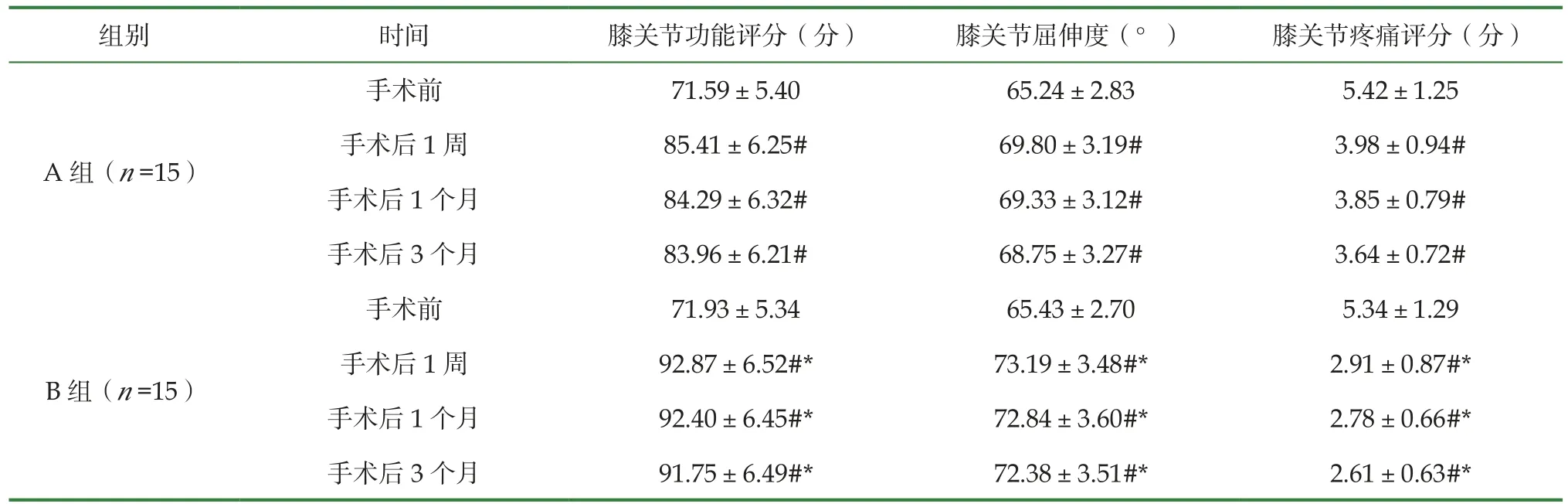

2.4 两组患者的膝关节功能评分、膝关节屈伸度、膝关节疼痛评分比较

与手术前相比,两组患者手术后1周、1个月、3个月的膝关节功能评分均增高(P<0.05),两组患者手术后1周、1个月、3个月的膝关节屈伸度均增大(P<0.05),两组患者手术后1周、1个月、3个月的膝关节疼痛评分均降低(P<0.05);手术后1周、1个月、3个月,B组的膝关节功能评分均高于A组(P<0.05),B组的膝关节屈伸度均大于A组(P<0.05),B组的膝关节疼痛评分均低于A组(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者的膝关节功能评分、膝关节屈伸度、膝关节疼痛评分比较( )

表4 两组患者的膝关节功能评分、膝关节屈伸度、膝关节疼痛评分比较( )

注:与本组手术前相比,#P<0.05;与A组相比,★P<0.05。

组别 时间 膝关节功能评分(分) 膝关节屈伸度(°) 膝关节疼痛评分(分)A组(n=15)手术前 71.59±5.40 65.24±2.83 5.42±1.25手术后1周 85.41±6.25# 69.80±3.19# 3.98±0.94#手术后1个月 84.29±6.32# 69.33±3.12# 3.85±0.79#手术后3个月 83.96±6.21# 68.75±3.27# 3.64±0.72#手术前 71.93±5.34 65.43±2.70 5.34±1.29手术后1周 92.87±6.52#* 73.19±3.48#* 2.91±0.87#*手术后1个月 92.40±6.45#* 72.84±3.60#* 2.78±0.66#*手术后3个月 91.75±6.49#* 72.38±3.51#* 2.61±0.63#*B组(n=15)

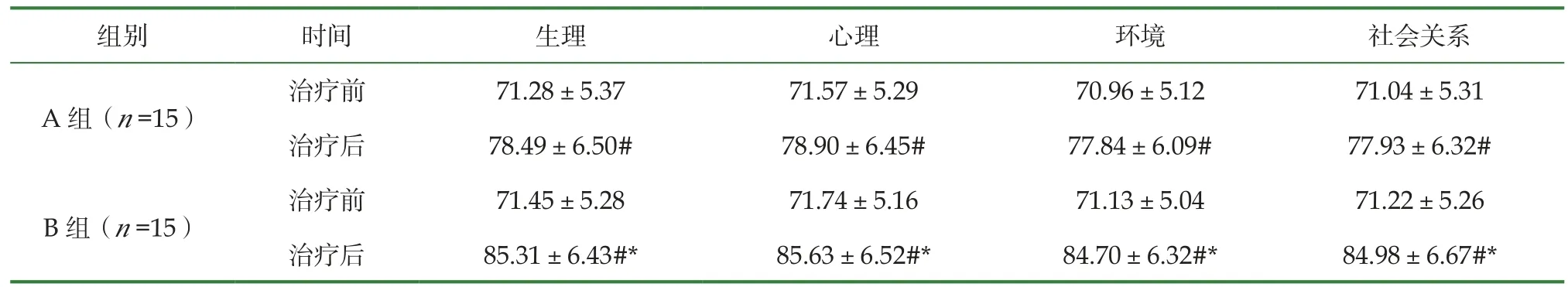

2.5 两组患者的生活质量评分比较

与治疗前相比,两组患者治疗后的生活质量各因子评分均增高(P<0.05);治疗后,B组的生活质量各因子评分均高于A组(P<0.05)。见表5。

表5 两组患者的生活质量评分比较( ,分)

表5 两组患者的生活质量评分比较( ,分)

注:与本组治疗前相比,#P<0.05;与A组相比,★P<0.05。

组别 时间 生理 心理 环境 社会关系A组(n=15)治疗前 71.28±5.37 71.57±5.29 70.96±5.12 71.04±5.31治疗后 78.49±6.50# 78.90±6.45# 77.84±6.09# 77.93±6.32#治疗前 71.45±5.28 71.74±5.16 71.13±5.04 71.22±5.26治疗后 85.31±6.43#* 85.63±6.52#* 84.70±6.32#* 84.98±6.67#*B组(n=15)

3 讨论

膝骨性关节炎是一种常见的慢性退行性病变,主要是由于膝关节腔内骨质增生、软骨坏死而引发的膝关节炎症病变[8-10]。膝骨性关节炎患者发病后的症状以膝关节疼痛、僵硬为主,导致患者膝关节功能受到影响,出现膝关节活动受限状况,给其日常生活带来极大的不便,导致患者生活质量水平严重下降[11-13],因此,临床上需针对膝骨性关节炎进行积极治疗。

膝关节单髁置换术是临床上治疗膝骨性关节炎的主要手段,可通过采用胫骨假体替代病变间室,达到改善膝关节功能、减轻膝关节疼痛症状的目的[14-16]。膝骨性关节炎患者行膝关节单髁置换术的主要治疗目标为实现良好的膝关节活动度[17-18],而膝关节活动度与胫骨后倾角度密切相关,术后膝关节活动度的改善效果与术中置换的胫骨假体后倾角存在密切关联[19-21]。然而,临床上关于膝骨性关节炎患者接受膝关节单髁置换术时其术中胫骨假体后倾角度如何选择可达到最好的效果尚未达成共识,还需进行深入研究。本研究针对这一问题,选择接受膝关节单髁置换术的30例膝骨性关节炎患者进行回顾性研究,根据其术中胫骨假体后倾角度进行分组,比较术中胫骨假体后倾角度<3°、术中胫骨假体后倾角度≥3°两种情况下患者的治疗效果。本研究结果显示:(1)在屈膝角度0°、30°、60°时,B组的术后胫骨假体应力均小于A组(P<0.05),说明当术中胫骨假体后倾角度≥3°时,膝骨性关节炎患者在膝关节单髁置换术后的假体应力减小,可减小假体磨损,确保假体固定效果。(2)B组的总有效率高于A组(P<0.05),B组治疗后的血清CRP、IL-6、PCT水平均较A组更低(P<0.05),B组手术后1周、1个月、3个月的膝关节功能评分均高于A组(P<0.05),B组手术后1周、1个月、3个月的膝关节屈伸度均大于A组(P<0.05),B组手术后1周、1个月、3个月的膝关节疼痛评分均低于A组(P<0.05),B组治疗后的生活质量各因子评分均高于A组(P<0.05),这主要是因为术中胫骨假体后倾角度≥3°时膝骨性关节炎患者术后假体的磨损小于术中胫骨假体后倾角度<3°时,可确保膝关节活动度改善良好,减轻膝关节功能障碍及膝关节疼痛程度,达到更好的治疗效果。

综上所述,膝关节单髁置换术中胫骨假体后倾角≥3°时,膝关节骨性关节炎患者的术后胫骨假体承受的应力更小,可减少假体磨损,有利于提高疗效,更加有效地控制膝关节炎症反应、膝关节功能障碍、膝关节活动受限、膝关节疼痛度,提升生活质量水平。