湛江地区非物质文化遗产吴川飘色之口述史略

——基于飘色第三代传承人孙康福的访谈

王毓

(岭南师范学院音乐与舞蹈学院,广东 湛江 524048)

0 前言

吴川市位于广东省西南部,是属湛江市管辖的县级市。吴川飘色,与泥塑、花桥被誉为“吴川三绝”,以其精、巧、绝而闻名遐迩,是湛江地区传统民间艺术的代表。其中,吴川飘色最为出名,具有“高、险、精、巧、奇”的特点,堪称中华民间艺术的一株绚丽的奇葩。

1 吴川飘色概述

吴川飘色是吴川本地民间的一种祈福活动。直到现在,每年春节吴川依然保留着举办年例的传统。正月十四“财神”出游,十五逛花桥,十六、十七睇巡游。大街小巷张灯结彩,披红戴绿,迷人的灯饰、飘动的彩旗……热闹非凡,使游人目不暇接。

吴川飘色是其中极具影响力的年例活动之一,是吴川市元宵巡游中非常重要的一部分。一般来说是从正月十一到十五环绕全城巡游,时间从早晨11点到下午3点。

飘色主要由三大部分组成:色柜、色梗和色芯。色柜是人物造型的支撑台架。屏是物,一屏即是一台飘色,台面上立着的物称之为“屏”。固定在屏上的人物叫作“飘”。“屏”和“飘”都只靠一根色梗支撑,固定在色柜上。色梗最早是由木桩做成,后来改革成钢筋焊接。它运用力学知识巧妙地支撑人物重量,使造型人物凌空而起,观众却看不到它的支撑点,非常奇妙,令人叹为观止。色芯指的就是“飘”的扮演者色仔、色女,一般都是6至9岁的童男童女。被选中的童男童女都相貌俊美,聪慧灵巧,且喜欢参与其中,其家人也深感荣耀。

2 吴川飘色的发展历程

据《吴川县志》记载,吴川飘色创于清代,经过发展由原民间“转色”“柜色”演变而成“飘色”。吴川飘色最早产生于黄坡镇沙岗村,创始人为民间艺人陈趣珩,之后又从黄坡镇沙岗村流传到梅柲镇,由其子陈寿全在梅柲继承并发展下去,并且以梅柲街的梅岭飘色艺术团为基地。

吴川飘色产生于晚清,成熟于民国至解放初期,冷落沉寂于“文革”时期,复苏、发展、繁荣于改革开放后。梅岭飘色谱系创始人为生于清末的艺人陈寿全(1907—1986),经过百年的发展,凝聚着历代艺人的心血和智慧,由陈寿全、黎明、杨华康、孙康福、英亚权等四代艺人传承梅岭飘色不断提高、创新,成了吴川知名的民间艺术品牌。2008年,吴川飘色被评为国家级非物质文化遗产。2011年,吴川飘色基地被列为省级非物质文化遗产传承基地。

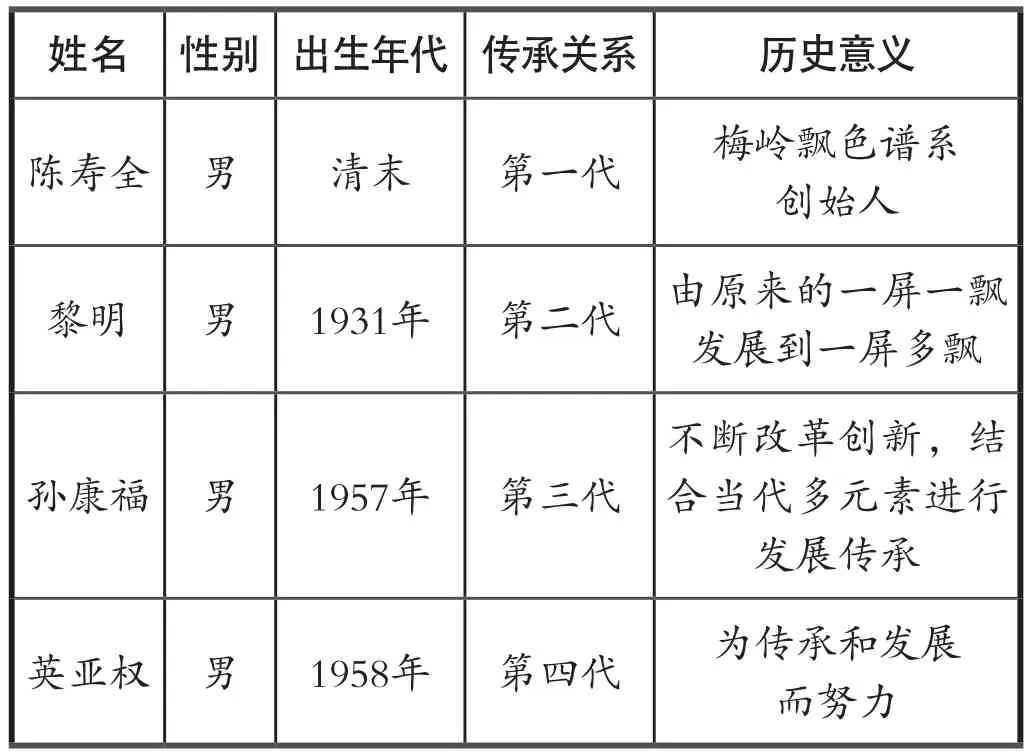

如今,吴川飘色作为湛江地区的国家级非物质文化遗产已经闻名中外,具有很高的艺术价值和研究意义,也有相关的学者写了此方面的文章。在参考史料和田野调查结果后,笔者将吴川飘色传承人总结在表1中。从表1可以看出,飘色艺术从创始到发展,经历了四代传承,凝聚着几代人智慧的结晶,这些勤劳而充满智慧的传承人功不可没,做出了很大的贡献。遗憾的是,创始人陈寿全和国家级传承人黎明先生已经与世长辞。为了进一步挖掘、保护这一民间艺术,继续弘扬和传承这一璀璨、奇妙的非物质文化遗产文化,笔者采访了黎明的徒弟,第三代传承人——孙康福。以期看到真实的历史印记,近距离地去调查、研究这原汁原味的民间文化艺术。

表1 飘色传承人谱系表

3 访谈概况

笔者于2021年12月11日在吴川市梅岭飘色艺术团会议室对飘色第三代传承人孙康福先生进行了访谈。孙先生热情亲切地给我们分享了他从事飘色行业的经历,介绍了飘色发展的历程和当今的传承发展状况。同时他期望飘色民间艺术能够得到高校教师的支持,在理论上做更加深入的研究,让更多的人了解、喜欢飘色,使飘色民间艺术得到更广泛的宣传和推广。

孙康福出生于1957年,在梅岭飘色艺术团工作,高中毕业。从1981年,开始从事飘色传承人,至今已经有40多年。作为吴川飘色的第三代传承人(省级),他和他的师父——第二代传承人黎明(国家级),以及他的徒弟——第四代传承人英亚权,几十年来一直在为飘色的传承发展、改革创新而做着不懈的努力。通过访谈,笔者对飘色的传承人以及飘色的自身特点、发展状况有了更深刻的认识。

3.1 传承人的选定

关于传承人的选定,并不是家族传承。选定的标准首先是要有经验,懂得技术、制作;其次是要对飘色有浓厚的兴趣,愿意为了飘色的发展付出心血。作为传承人,孙康福先生喜欢表演,扮演过的角色很多。如《六国封相》《八仙过海》《包公》中的这些角色,吸引了很多观众。2006年的时候在香港演出,当地的主办方点名梅岭艺术团表演其经典代表作《八仙过海》,演出结束后,得到了主办方和香港观众的大力认可和赞扬,是孙先生至今都感到难以忘怀、特别骄傲的事情。

3.2 传承人所面临的困境

传承人的收入并不高。演出多的时候就会多一些,近几年由于新冠肺炎疫情影响,很多演出被取消,收入也相应地减少。省级的传承人,政府每年会补助2万多元;市级传承人,政府每年补贴仅仅几千元。

3.3 飘色中造型人物选定的标准

飘色艺术中的造型人物年龄一般是6~9岁,他们被选中的标准是身材匀称、相貌端庄、聪明灵巧、喜欢飘色表演。这些小朋友们都很有毅力,很能吃苦。2021年元宵节巡游时,他们早晨7点就开始化妆,10点到下午2点一直在表演。期间不能吃饭,只能喝水。被选中的人家都很高兴,并且引以为傲。

3.4 吴川飘色的代表作

这些代表作大多数都是以神话传说和民间故事为主题的,如《白蛇传》《财神》《八仙过海》《六国封相》《花好月圆》《仙女散花》《徐九经》《龙女》《荷花仙子》《观音送子》等。也有以近几年的现实中的人物形象为主题的,其中最受欢迎的是《奥运冠军》,这是以香港的奥运帆船冠军李丽珊为原型的一个角色。

3.5 制作飘色的周期以及创作团队

由于工艺较为复杂,制作一台飘色的周期一般是一个多月,难度大一些的,甚至一个多月都完成不了。飘色的创作团队包括安装、制作、化妆,差不多要300人。

4 关于吴川飘色传承与发展的思考

4.1 吴川飘色传承与发展现状

4.1.1 稳步发展,硕果累累

通过对传承人孙康福的访谈,以及对梅岭飘色艺术团的参观、调研,笔者深刻地感受到飘色这一非物质文化遗产文化的发展还是稳步向前、令人欣喜的。从1991年至今,在国内外参加过大量的演出,获得国内外很多荣誉。1991和1997年,梅岭飘色两度进京参加中央电视台春节联欢晚会表演;2006年7月1日参加香港回归9周年巡游,以后连续五年赴香港参加巡游活动;2006年9月应邀参加第九届北京国际旅游文化节;2006年至2012年,梅岭飘色连续7年受邀到香港展演;2007年10月获得第六届中国民间艺术节暨“山花奖”中国飘色(抬阁)艺术展演金奖;2008年被评为国家级非物质文化遗产;2012年5月,被中央电视台“远方的家——沿海行”节目专题片拍摄录播;2013年2月,应邀参加厦门第九届元宵民俗文化节;2014年2月,梅岭飘色代表吴川参加新加坡国妆艺大巡游;2015年11月,参加广东省第十四届运动会开幕式表演;2016年7月,被邀请参加泰国第三届亚洲佛教文化节巡游活动;2017年7月和10月,助力湛江参加央视《魅力中国城》初赛、复赛竞演。吴川飘色不仅仅是作为年例的一种重要形式,在当地兴盛繁荣,在这三十年的发展中,它也逐渐地走出广东、走向全国,甚至走向世界,被更多的人了解喜爱。

4.1.2 薪火相传、一脉相承

传承人是非物质文化遗产文化的核心,他们是对非物质文化遗产项目最了解、感情最深厚、最有创造力的人。一个非物质文化遗产项目是否能传递下去,能走多远,很大程度上取决于有没有传承人,年轻人有没有兴趣去学习、研究。值得欣慰的是,飘色在传承和发展的过程中,从最早的创始人陈趣珩到现在的第四代传承人英亚权,经过多少岁月的变迁,经历了清冷、复苏和繁荣,在几代传承人的共同努力下,使得吴川飘色这一非物质文化遗产文化艺术以传统特色为基础,日益精进,并且发扬光大,成为南方民间传统艺术的瑰宝。

国家级传承人黎明在传统飘色的基础上,经过技术革新,从一屏一飘发展为一屏多飘,梅岭飘色艺术团最多的时候做到了一屏16飘;第三代省级传承人孙康福也在结合当代多元素,不断地进行改革创新;第四代传承人英亚权也一直在为传承和发展而努力。跟其他较为冷门的非物质文化遗产比起来,飘色在传承人上还是有很大的优势。

不但有以上这些市级、省级、国家级传承人在不断地进行努力钻研、弘扬,还有相当一部分年轻人喜欢这项文化艺术,并且愿意去学习、宣传它。在传承人的问题上,飘色应该不会面临失传的困境。值得一提的是,梅岭飘色艺术团近几年每年都会免费举办吴川飘色艺术培训班,每年举办两期,每一期都有100多人报名参加。这无疑是在传承和发展上做出了突出的成绩,给飘色的爱好者、关注者提供了很好的学习机会,使爱好飘色的年轻人能够无负担地去学习,使得飘色这一非物质文化遗产文化薪火相传,生生不息。

4.1.3 以艺养艺,资金不足

通过对孙康福先生的访谈,笔者了解到,目前飘色的经济支持主要还是“以艺养艺”,即依靠对外演出来增加收入,维持生计以及发展。政府部门有一定的支持,对省级、市级传承人有一定的经济补助。在市场大环境好的时候,国内外有很多地方邀请吴川飘色艺术团演出,最多的时候一年有40多场。在这种情况下的经济收益还是可观的,有很多喜爱飘色的民间艺人愿意参与其中。

而在近几年,由于新冠肺炎疫情的影响,文化输出以及交流被限制,受其他省市邀请的演出纷纷取消,基本没有外出的演出活动,仅仅保持着本土的几场节日里的巡游活动。在这种社会经济大环境下,飘色的艺人们收入微薄,资金短缺。飘色这一民俗艺术的坚守和发展十分艰辛,一台飘色的完成要花费很多的时间和精力,需要大量的人力、财力、物力来支撑。因此在资金不足的现实条件下,在理想与现实的碰撞下,由于生活所迫,很多飘色艺人都处在坚持和放弃的边缘。

4.2 吴川飘色传承与发展创新策略

4.2.1 政府主导地位再发挥

在非物质文化遗产文化的保护、传承和发展中,政府是最为核心的保护主题,起着组织、协调和引导的作用。近些年来,也正是在政府的引导下,湛江地区的非物质文化遗产文化保护才有了一定的成绩。要想更深远地传承和发展飘色,还需要政府主导地位深度发挥。由地方政府牵头,市文化、旅游、规划建设等部门共同参与,制定详细的计划,加大对吴川飘色艺术的资金投入和扶持力度,创造积极有利的条件,给传承人的生活和事业提供有力的保障。

4.2.2 文化旅游融合,促进飘色艺术传承发展

利用湛江大文旅发展契机,推动文化和旅游深度融合、创新发展,可以推进飘色艺术产业化。以文促旅,以旅彰文。通过和旅游业相结合,为飘色艺术的产业化、市场化创造有利的条件。

同时,飘色的宣传和推广,也能够促进吴川经济的发展。例如,可以在节假日、游客多时,在吴川“鼎龙湾”景点组织飘色展演,吸引游客,让更多的外地人去了解感知飘色艺术;可以设计、制作带有飘色烙印的手工艺术品,打造城市旅游特色名片;可以在旅游景点设计“体验飘色”这样的旅游项目,带给游客一种当地文化民俗体验等。把旅游和当地文化深度融合,不但促进了飘色的发展,对于湛江市而言,也提升了城市生态文旅发展的层次和水平。

4.2.3 利用互联网,活化飘色艺术文化

在现代社会,互联网是现代社会人们生活中必不可少的一部分,是认识世界、跟外界联系的载体。飘色艺术以及湛江地区其他非物质文化遗产文化的价值和吸引力,还没有得到充分的重视,还没有被更多的人了解、熟知。我们可以利用互联网平台,在网络上进行宣传,可以联合媒体,建立一个网络的平台来介绍推广吴川的飘色文化艺术。结合网络传播的特点来活化我们的非物质文化遗产文化瑰宝,发掘和弘扬民族传统文化,让更多的人关注飘色,打造城市文化旅游名片,活化飘色艺术文化。

通过对吴川飘色第三代传承人的访谈,使我们近距离地看到了飘色的制作、特点、传承与发展现状、传承人真实的生活状态、飘色作为非物质文化遗产的历程、背景等,使我们更加真实、直观地看到了原汁原味的飘色艺术。

同时,笔者针对飘色当下发展的现状,结合当下时代背景,经过深度的调查和思考,提出了几点关于飘色艺术传承与发展的创新策略,相信在政府和社会的共同努力下,飘色将得到最大限度的保护、利用和开发,与时俱进,闪烁光芒,更深远地继承和弘扬湛江地区民间传统文化。

①洪三泰.吴川春节民俗文化调查[J].岭南文史,2011(1):5-7.

——以吴川地区飘色为例