城市负空间探析:不再小众的需求

侯奕杰

(上海科技馆,上海 200127)

1 城市负空间的定义

城市负空间作为一个新兴需求是一个较为泛化的概念,可以简单地把它定义为一类低容积率、安谧洁简且能在城市公共空间中营造半私密感的场所。在这样一类场所中人们可以暂时远离生活,无目的性的放空自我或进行垂直社交,最终实现精神层面的自我调节。冥想空间、第三空间等都属于负空间的范畴。

2 负空间不再是小众需求的原因

2.1 “社恐人”回归社交舒适圈的需要

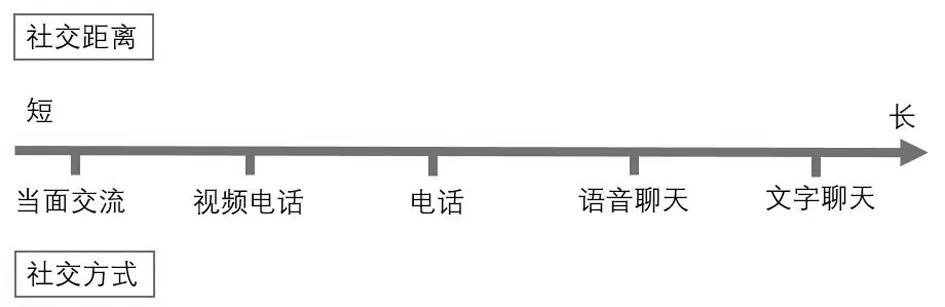

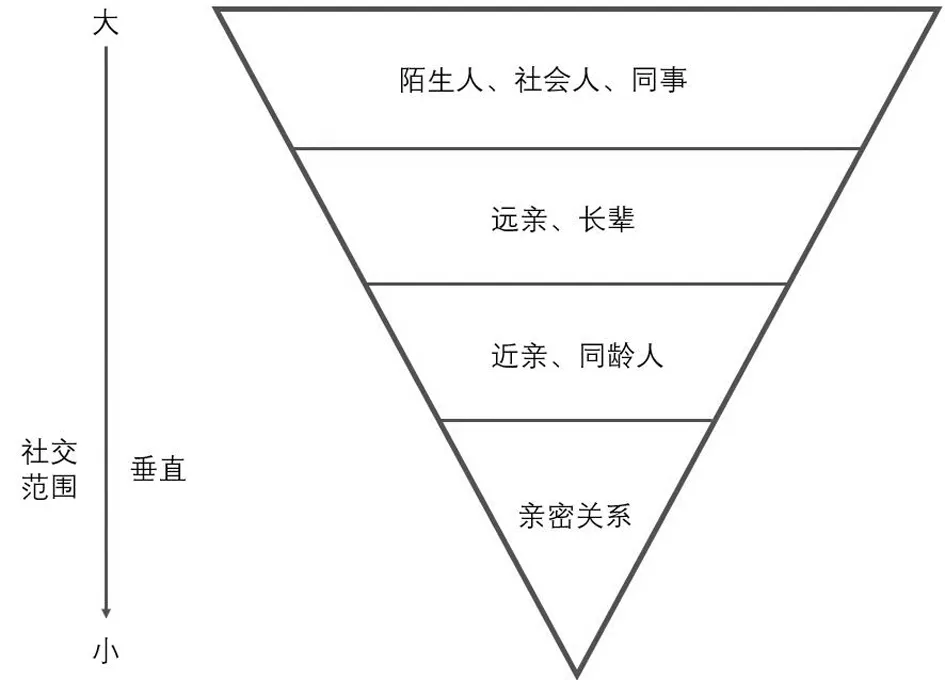

《中国青年报》对4000名探探平台用户进行过一次关于其社交情况的调研,结果显示当下青年人(18-35岁)中有40.2%的人表示自己存在不同程度的“社恐”,52.7%的人认为自己缺乏社交技巧,55.6%的人对自身条件缺少信心。虽然“社恐”在青年人中的比例很高,但大多数人并非是医学概念中的病理性社恐。这些所谓的“社恐”不是完全恐惧社交,确切地说是为自身安全的社交距离被缩短以及社交范围被放大而焦虑(社交距离与范围如图1所示)。当“社恐人”进入社会后,这种焦虑会持续产生且难以逃脱,因为生活工作中有太多的情况迫使他们必须使用短距离的方式进行大范围的社交。酒桌文化作为短距离大范围社交的最典型代表,被当下青年人高度抵触也从侧面反映出他们的社交焦虑。《中国新闻周刊》于2021年8月9日发起过名为“年轻人有多反感酒局文化”的问卷调查,结果显示62.7万名参与者中有53.1万人表示对酒桌文化“极度反感不能接受”,占比84.7%。这与8年前《中国青年报》开展的关于酒桌文化感触的调研结果高度一致,该调研显示当年的10.9万名青年中有84%的受访者直言反感酒桌文化,其中74.9%的受访者表示非常反感,但与高反感度相矛盾的是20.1%的受访者每月要参加1-2个酒局,35.7%的受访者每月要参加3个及以上酒局,几乎不参加酒局的受访者占26.8%,从不喝酒的受访者仅占11%。上述调研从一定程度上反映出“社恐人”被迫频繁进行着不适的社交活动,这对他们的精神状态造成了不良的影响,为此城市应出现更多的负空间,在这个空间中他们可以回到自身社交的舒适圈内。

图1 社交距离与范围

2.2 “打工人”暂时逃离社会责任的需要

1919年毛姆在《月亮与六便士》里写道“我拼尽全力,过着平凡的一生。”这句话用来形容国内当下发达地区人们的生活状态再合适不过。每天醒来第一眼看见的不是阳光,而是各种责任——家庭的责任、工作的责任、社会的责任。无论是通勤路上,还是周末出游,甚至假日远足,包围着自己的是和自己同款的“打工人”。这种高负荷的状态几乎每时每刻围绕着城市人,当人们想在繁华都市中寻找一处能远离人群、放空自己、倾听内心声音的独处之所时,却发现身边触手可及的场所除了自己的小车外,难以找到这么一处“负空间”。所以越来越多自驾回程的“打工人”在停车熄火后,不直接回家,而是在车内独自安静地坐上一会儿。心理学研究也表明中等程度的独处十分有利于人的长期成长及适应能力的提高。过多或者过少的独处都很有可能引起负面的反应,独处状态持续的时间过长会导致抑郁或者其他躯体症状,但独处状态的彻底缺失也会造成不良的心理后果。

2.3 “赛博人”应对孤独感的需要

现代化的科技应用、市场化的经济行为以及各类高效的社会组织使人类社群越发失去旧文明时期的特征,越发达的地区,人们越不依赖社群的地缘性和群体性——只需缴纳税金或者支付费用就可以完成小到跑腿外卖,大到国防探月等所有的生活需求。相反的,通过人际关系为生活带来便利的情况越来越少。广东电视台在2021年报道过《外卖小哥代喝喜酒》的新闻,起因是新郎的好朋友因故无法抵达现场,便雇用外卖员替他出席,外卖员全程直播了婚礼并代为敬酒。新闻中的事件表明我国还处于人际关系淡薄的过程中,发达国家则在这个方向上的“前进”得更远。美国社会学家的一项研究表明美国人亲近好友的数量在不断下降。1985年时平均每人有3位亲近好友,到2006年这个平均数下降到了2位,并且19%的美国人只有1位亲近好友,25%的美国人连1位亲近好友都没有。英国广播公司在2018年情人节实施了一场名为“孤独实验”的调查研究,来自全球的5.49万人参加了该研究,该研究表明:参与者中年龄越大的人,孤独感反而越低。人际关系的淡薄化、城市的孤独感持续增加已经是一个社会性问题。目前看来,这是人类社会发展的必趋之势,既然无法规避这个趋势,那么城市规划中也应有更多的负空间来引导人们如何面对孤独感。

3 稀缺的城市负空间

3.1 与企业存续的目的相悖

企业是指依法设立的以营利为目的、从事商品生产经营和服务活动的独立核算的经济组织。营利增长永远是悬在企业头上的达摩克利斯之剑,然而负空间低容积率的特点会带来更高的商业成本。越发达的核心地区,土地资源就越稀缺,用地成本也就越高。霍华德·舒尔茨曾励志将星巴克打造为可以让顾客在公司与家庭之外,享受更为垂直社交的非正式公开场合——即星巴克贩售的不是咖啡,而是“第三空间”。但是昂贵的土地成本和停滞的营收增长将舒尔茨的理想拉回了连锁餐饮业的传统套路中:提高单店销售额、加大翻台频率。2018年8月2日,星巴克宣布和阿里巴巴达成全面战略合作,其外卖服务“专星送”在饿了么APP上线。这一举战略举措标志着“第三空间”从星巴克的经营理念中彻底割裂,毕竟外卖员只能配送咖啡,无法配送有着舒适沙发的店铺空间。此后,星巴克绝大多数门店的第三空间属性被大幅削弱,大量木质椅子开始取代店内原有的沙发。同样的窘境也发生在各大新茶饮品牌中,奈雪的茶及喜茶都放缓了开设200平方米以上大店的速度,转而开设奈雪Pro、喜茶Go等80平方米的小店。

3.2 非盈利组织的矛盾

非盈利组织看似具有无需营利这一独有的优势,但稀缺的数量和保守的运行理念反而使该类组织更不具备孕育城市负空间的土壤。非盈利组织建设及后续运营的资金绝大多数来自政府的财政拨款,这导致该类组织的数量非常有限。以上海为例,全市大型图书馆的数量仅为24座;人口核心区域公园的数量为180座、博物馆的数量为119座,其中只有少数场所有足够大的占地面积满足负空间建设的条件。此外,大部分该类场所的营业时间和通勤族上下班时间一致,这导致人们只能在周末和法定节假日集中前往该类场所。头部非盈利组织也对来访者集中的状况很不敏感,只要能保证安全运行的底线就丝毫不会觉得人满为患,“人气”是其展现“政绩”的重要指标。以上海博物馆和上海科技馆为例,上海博物馆2019年全年接待观众数为209.8万人,其中高峰时间段的集中接待人数为低峰时段的1.5倍;上海科技馆2019年全年接待观众数为483.8万人。虽然两座头部场馆每年都会举办或引进高规格的展览,但是沙丁鱼罐头一般满载的参观空间里观众还能留下多少余力进行独立思索?

4 负空间先行者的成功探索

4.1 宜疏不宜堵——东京孤独树洞计划

涩谷是东京容积率最高的“钢铁森林”,东京孤独树洞计划的设计者(蔡淦东、蔡明洁)通过巧妙的设计为涩谷打造了适宜享受“孤独”的城市负空间。设计者在制定方案的初期也将孤独视作一种绝对的精神疾病,并将方案的目标定为消除孤独。但在区分了客观意义上的孤独(alone)、主观意义上的孤独(lonely)以及有益的孤独(solitude)后,设计者最终决定以积极的心态回应孤独,创造一个每个人都能享受短暂孤独的城市负空间。首先,项目通过改造临街商铺形成A类树洞:在商铺间挤出一间只能容纳一人的隔间,其入口使用全落地式单向透视玻璃旋转门,人行道上的路人只会看到整块镜面反射的城市景象,无法察觉到隔间的存在。当走进隐秘的小隔间后,人们会立即感受到自己和城市被玻璃门分开,同时望着门外的熙熙攘攘,瞬间就能感受到宁静致远的抽离感。其次,项目通过建设空中连廊形成B类树洞:新增设的空中连廊不同于传统连廊,其主要部分由实心墙体包裹,顶面由玻璃组成,墙面与地面连接的斜角处铺设和走廊等长的镜面。这样刻意的设计是为了遮蔽城市的高楼,让惯于向下俯瞰的“低头族”可以在连廊中发现本需向上仰望的天空,提醒他们夕阳无限好的时候放慢自己的脚步。最后,项目通过改造地铁枢纽形成C类树洞:设计者在最繁忙的地铁换乘站架设了半圆形水帘巨幕,巨幕前方是圆形镜面水池,水池的中央种着一棵园艺造型的孤木。当人们走近水池时,巨大的落水声会彻底遮盖来往的喧闹,听觉的迁移加上孤木产生的视觉焦点让人们紧绷的神经暂时性的“宕机”。东京树洞计划没有消除孤独而是驯化孤独,新颖的设计理念反而使其获得了2019年《消除孤独概念竞赛》的一等奖。

4.2 对偶设计实现双重需求——上海古北壹号社区泛会所

古北壹号社区会所项目是一次对城市负空间更为成功的探索。出品方利用建筑地上地下两层的特点,将该会所设计成上下对称的空间结构。上层注重自然采光,曲线状的仿木铝板构成其天花板,主光源采用了大量云片状的吊灯。曲线及云片两种柔和形状的大面积使用,使整个上层空间充满了温馨感,为垂直社交的功能奠定了氛围基础。中间的核心区域是一长条连接上下两层的大型木质楼梯,整个楼梯三分之二的空间被设计为体育场看台式的大格台阶,为垂直社交的功能提供了沉浸空间。下层注重私密安静,大面积的黑色涂料削弱了整个空间的活跃度,射灯焦点式的布光加强了整个空间的秘境感,在这样的烘托下,人们可以本能地进行冥想、放空、独处等。