汉语重叠与其英译双重对比研究

——以《西游记》和两译本为例

宋聚磊

(河北中医学院 公共课教学部,石家庄 050200;北京外国语大学 中国外语与教育研究中心,北京 100089)

古往今来,学界对语言与思维关系的讨论循环往复、从未停歇。洪堡特[1]52提出“语言是民族精神的外在表现;民族的精神即民族的语言,民族的语言即民族的精神”这一著名论断,其论旨就是语言与民族思维之间具有通约性。王文斌[2]指出,“语言能折射出一个民族观察、感知和理解世界所独具的思维范式”。徐通锵[3]9-13认为,语言世界观具有主动性和片面性,取决于操这一语言的群体对现实进行编码时的观察角度。而这又正与洪堡特[1]72“每一语言都包含着一种独特世界观”的观点类似。

重叠作为能产的语法手段,极广泛地分布于世界大多数语系的诸多语言中,包括阿尔泰语系、南岛语系、汉藏语系、印欧语系等[4]。当然,因各民族所处的自然环境和地理区域不同,具有不同的风土人情、社会习俗、语言表达等[5],其思维方式和对世界的认知也必然会有很大差别。由于语言具有特定的民族性,与思维方式、特征和风格紧密相联[6]9,而翻译是译者的思维活动过程[7],可以看出,翻译研究是窥探汉英语言及其民族思维异同的重要途径。本文尝试从重叠翻译的角度审视汉英语言以及汉英语民族译者译本之间的异同,揭示汉英语言的本质差异,解释其形成的内在因由,探寻语言与思维之间的关系。

一、文献回顾

翻译、语言与思维的关系一直是国内外翻译学、语言学乃至哲学研究的重要课题。有的侧重翻译和语言的关系研究[8-9],有的侧重语言与思维的关系研究[10-11]。关注汉英翻译中语言与思维研究的大都是国内学者,包括翻译的本质研究[12-13],翻译和语言中的思维研究[14-16],语言、思维和翻译三者的关系研究[17-18],翻译实践教学研究[19-20],翻译认知研究[21-22]等。有学者专门进行过重叠英译[23-24]和汉英重叠对比[5,25]的研究,有的关于汉英重叠词互译时的可能性、生动性及其效果性研究[26-27],也有关于其互译过程中的非移植性、不对等性及其极大难度性研究[28-29],还有关于翻译的方法研究[30-31]等。这些研究从不同角度和侧面考察了翻译、语言和思维之间的关系,为我们进一步深入研究奠定了重要的基础。

然而,以往研究多从语言和思维的角度来看待汉英翻译,多侧重翻译目标的达成、语言差异的弥补和思维鸿沟的通约,虽然发现语言间存在的差异,但仍需对汉英本质性差异及其根由进行深入探讨,较少从翻译的角度来审视语言与思维的关系,较少对不同译本之间,尤其是不同民族译者译本之间的差异进行对比,两者兼顾的双重对比研究则更少。本文主要以《西游记》余国藩和詹纳尔两大英文全译本(以下简称余译本和詹译本)前二十五回①目前,社会通行的全译本中最有影响力的是余詹两译本。由于原著中重叠现象较多且均为人工统计,故暂选取前二十五回为研究范围。中的重叠为研究对象,拟重点解决如下三个问题:(1)汉语重叠与其英译有哪些相同点和不同点?其主要差异是什么?(2)汉语重叠的余詹两译本之间有哪些相同点和不同点?其主要差异又是什么?(3)汉语重叠与其英译及译本差别反映出汉语民族的何种思维特质倾向?本文首先搜集原著的汉语重叠,并据此搜集两译本中对应的英译②译者可能根据不同的语境选择不同的翻译表达和方法,故同一汉语重叠的翻译次数重复计算。,全部按照词性③由于汉语重叠的词性有时随句法位置的不同发生改变,故所列词性均为该词所在语境下的具体词性。分类,然后找出原文和英译以及两译本之间表达的异同,重点找寻差异之处,追问其深层缘由,最后究索差异现象背后隐现的语言与思维的关系。

二、汉语重叠与其英译及译本对比

(一) 汉语重叠与其英译及译本统计分析

据统计,重叠的英译与原文存有很大差别(见表1)。原著中大量使用重叠(1162 个),词性涵盖名词(158 个)、量词(161 个)、动词(328 个)、形容词(186 个)和副词(329 个)等;余詹两译本中出现“叠式”翻译④这里的“叠式”翻译是指,汉语重叠的对应英译呈现出所谓的重叠式或重叠色彩,并不一定指运用英语重叠词或对应词与之对译,例如“丫丫叉叉”译为“zigzag”,属于“叠式”翻译;“团团(绕)”译为“(circle) round and round”,“难舍难取”译为“no giving, no taking,”,“贼前贼后”译为“calling themselves thieves again and again”,属于隔离反复,以上情况均认定为“叠式”翻译。的情况都普遍偏少,分别为102 个和53 个,仅占所有汉语重叠词的8.78%和4.56%。即便将“重叠押韵”⑤这里的“重叠押韵”包括“重叠头韵”“重叠尾韵”和“重叠首尾韵”三种用韵情况。例如,“亮堂堂”译为“brilliant and bright”是“重叠头韵”,“盘盘曲曲”译为“winding and coiling”是“重叠尾韵”,而“气哈哈(的)”译为“panting and puffing”则是“重叠首尾韵”。视为“叠式”翻译的特殊情况,占比也仅15.15%和9.64%。可见,汉语重叠与其英译之间的差别非常明显。

由上表可以发现,两英译本由于缺失对应项,更多采取遵从英文习惯表达的翻译法,并不过多拘泥于原文的表达形式或结构进行机械翻译。由于任何一种文字都是一个独特的符号体系,因此利用符号自身形式实现意义直接对应的情况比较少见,如汉语中许多利用文字体系结构设计的对联等样式都不可能找到外语对应式[6]34-35。刘泽权和张丹丹[32]发现,两译本大多是按照语法途径或不按照叠字处理的方式进行英译的,并慨叹其翻译的难度之大。以上现象很大程度上反映出汉英之间的确存在巨大的语言鸿沟而无法轻易逾越。

表 1 《西游记》中重叠与其英译数量统计

值得注意的是,余詹两译本对重叠英译的处理不尽相同,这种不一致几乎涵盖所有的汉语词性,属于全域而非局部性问题。从整体看,译本中“叠式”翻译的数量虽不占多数,两者之间却存在着明显差异。总体说来,余译本较詹译本在“叠式”翻译的使用上着力更重、比例更多(见表2)。其中,名词“叠式”翻译数量的差别最为明显,分别为31个和10 个,占比分别为19.62%和6.33%,相差13.29%;量词和动词次之,分别为27 个、19 个和21 个、7 个,占比分别为16.77%、11.80%和6.40%、2.13%。

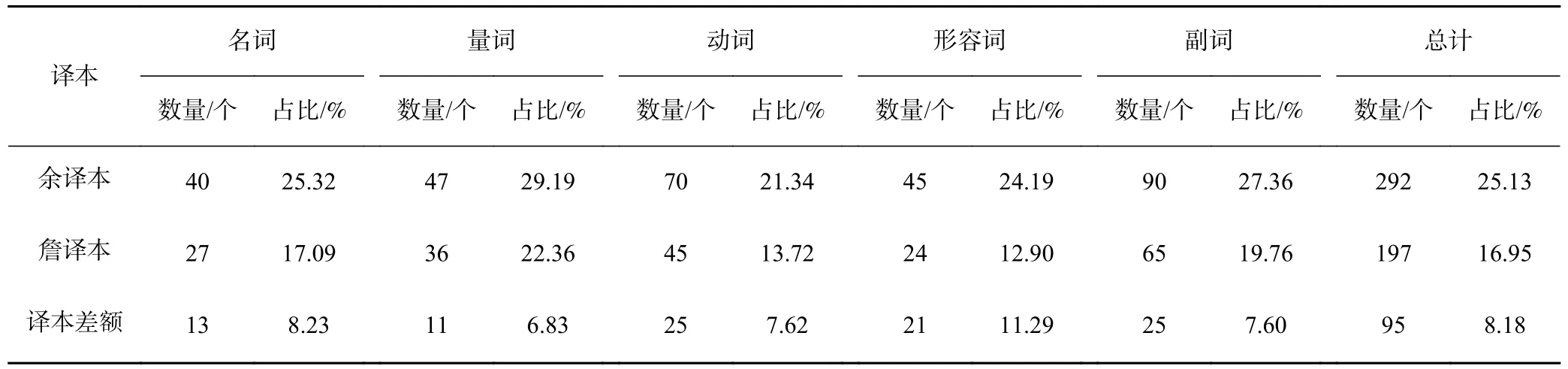

表 2 《西游记》两译本中“叠式”翻译数量及占比统计

有意思的是,当我们把“对式”翻译①这里“对式”翻译的概念较为宽泛,译文中只要出现并列或对置结构均视为“对式”翻译的案例,该结构组成成分的词性或曲折变化程度均可以不一致,连接词连接以及单词数量等都不是“对式”翻译的强制性要求,只要译文呈现一定的对称关系,无论结构如何,均认定为“对式”翻译。例如“不生不灭”译为“(had) no end or birth”,属于正反并列词组“对式”翻译;“熟熟驯驯”译为“docile and tame”,“躲躲藏藏”译为“flee and hide”,“弯弯曲曲”译为“winding, twisting”,属于近义并列词组“对式”翻译,以上情况均认定为“对式”翻译。这一特点纳入考察范围时,两译本之间的差别似乎变得更大了(见表3)。总体看来,余译本中“对式”翻译的数量较詹译本更多(分别为292 个和197 个),比例也更大(分别为25.13%和16.95%),总差距达95 个,比例差为8.18%。其中,余译本中量词重叠的“对式”翻译达到近30%,名词和副词重叠的“对式”翻译均超过1/4,形容词和动词重叠的“对式”翻译也都达到20%以上。相比之下,詹译本的“对式”翻译数量和占比都低,除量词重叠的“对式”翻译为20%以上外,其它词性均在其下。造成该现象的原因很可能是不同民族译者的思维方式所致,对此下文再述。

表 3 《西游记》两译本中“对式”翻译数量及占比统计

(二) 汉语重叠与其英译的异同特征

汉语重叠英译的表现主要包括“非叠式”英译和“叠式”英译两种类型,前者主要表现汉英之“异”,后者则细究英译趋“同”现象。

1. 汉语重叠的“非叠式”英译

汉语重叠的“非叠式”英译,其实是汉语重叠翻译的常规式操作,大部分汉语重叠均采用此种翻译方法,直译法和意译法结合进行,多数“叠字隐没在译文中”[32],不使用“重叠”形式与汉语的表层结构呼应。可见,汉英各自语言的特点区分明显,而这很可能是根源于不同的语系所致,两种语言的特点“似难异易”,如下例所示。

(1a)原文[33]214:小姐醒来,句句记得,将子抱定,无计可施。

( 1b) 余 译[33]215: The lady woke up and remembered every word; she clasped her son tightly to her but could devise no plan to protect him.

(1c)詹译[34]277:When the young lady came to she remembered every word he had spoken, but as she wrapped the baby tight in swaddling clothes, she could not think what to do.

上例中,余詹二人对名词重叠“句句”的英译完全相同,均意译为“every word”,因为“句句”可理解为“每句”之意。但这种完全相同的翻译结果其实并不常见,多数情况则是两者选取不同的词语进行翻译,如例(2)。

(2a)原文[33]36:唬的那一班听讲的,人人惊惧,皆怨悟空道……

(2b)余译[33]37:Those who were listening to the lecture were so terrified that everyone began to berate Wukong.

( 2c) 詹 译[34]45: The class was shocked, and they all blamed Sun Wukong.

余詹两译文尽管将“人人”分别译为“everyone”和“they all”,但这不过是词汇选择和上下文指代的需要,其概念意义是一致的,可根据不同的场合交替换用。与例(1)相比,这种轻“文字表面意义的等值”(equal face-value)而重“意义的形式对应①文中形式对应或对等概念取狭义,此处的“意义的形式对应”并不认定为“形式对应”,而主要指“文字表面意义的等值”(equal face-value)。这与刘宓庆[6](35)从“功能观”角度将前者认定为“宽泛意义上的形式”的观点不同。”[6]35、使用异形同义词来翻译源语的情况最为常见和普遍,属于传统意义上的“意译法”。“非叠式”翻译方法反映出汉语重叠的英译在形式上与汉语完全对应几乎是不可能的。汉语重叠的“对式排列”与英语翻译的“线性连接”几乎绝缘。正如王文斌和宋聚磊[5]所言,汉语名词重叠具有空间性特点,其以完全重叠为基础,多是同形词联合并置,组排方式较灵活,彰显出汉语的独特个性。

2. 汉语重叠的“叠式”英译

粗看英译文,有些翻译似乎渗透出一些“叠式”特征,表现出一定的重叠特点,如例(3)。

(3a)原文[33]20:重重谷壑芝兰绕,处处巉崖苔藓生。

(3b)余译[33]21:Deep inside deep canyons the orchids interweave. On every ridge and crag sprout lichens and mosses.

(3c) 詹 译[34]25: Valley upon valley of mushroom and orchid, Lichen grows all over the cliffs.

对于汉语量词重叠“重重”,余詹两译本均采取“叠式”英译,分别为“deep inside deep”和“valley upon valley”,表面上趋“同”,似乎满足了形式上的对应,然细究其理,却存在很多问题。首先,汉语的“重重”为双字并置,而英译则为三个英语单词,数量上不一致。第二,“重重”是量词的重叠,而英语中缺失相应的词性,更没有重叠形式与之对应,因此余译本选用形容词而詹译本选用名词组词,且组词方式也不对等。此外,所谓的英语“重叠”形式常使用连字符和虚词的连接手段,表现其形合特征[35],体现出“线性连接”的本质,而汉语重叠的语形才是真正严格意义上的块状叠加。不难看出,这种“叠式”英译方法即便是在形式上起到了所谓的对应效果,却只是“模仿叠字重复之特点,形式上尽量与原文靠近”[32]而已,实质上貌合神离,相去远矣。宋聚磊和王文斌[36]指出,汉语量词重叠具有强空间性特征,其空间性本质源于基式量词的强空间性特点。再如例(4)。

(4a)原文[33](600):却说那猪八戒跟着丈母娘,行入里面,一层层也不知多少房舍,磕磕撞撞,尽都是门槛绊脚。

(4b)余译[33](601):There were row upon row of doorways and chambers with tall thresholds, causing him constantly to stumble and fall.

(4c)詹译[34](781):He lost count of the number of rooms he went through, constantly tripping over the thresholds.

余译本将“一层层”翻译为“row upon row”是“叠式”英译的典型表现,属于形式对等①Nida[39]201 提出形式对等和内容对等两种翻译形式。他提出的形式对等指“原文的形式特征被一成不变地复制到目的语文本”。基本上不存在完全程度的形式对等翻译。文中的“叠式”翻译形式的对等程度相对最高,“重叠押韵”次之,“对式”翻译程度较低。翻译。“一层层”原指“一层又一层,一层接一层”之意,在此意指房屋很多,层层叠叠,数不过来,而“row upon row”指“排,列”,除没有与“一”对等的形式外,另增加介词“upon”,从严格意义来说,这无法实现形式上的真正对等,只能是意指,与汉语的“层层”并不完全等同,而这也许是詹译文另采取意译的原因之一。

(三) 汉英语民族译者译本的异同特征

一般而言,汉英翻译是将汉语源语转化为英语目的语的过程,但不同的译者在翻译过程中往往根据不同的目的和要求调整译文,使其更符合目的语的表达,更易于为目的语的读者所理解和接受。诚然,不同民族的译者、同民族的不同译者[37-38],甚至是不同环境下的同一译者,其译文产出都未必一致,但母语不同的译者通常会受到母语及其思维模式的渗透影响,翻译风格也会有所不同。本民族译者将母语译为外语时,相比于以目标语为母语的译者而言,通常更容易受到母语特性的影响,并将其语法特性(如词法结构和句法结构等)带入译文中去。通过审视余詹两位大家的译本,笔者试图体察其表达异同以窥见其思维深处-即不同民族译者背后所隐匿的不同思维特质倾向。

由于受目的语的限制,两者的翻译主要呈现出同大于异、异显于同的总趋势。具体说来,两民族译者的译文主要有三个方面的特征:重叠英译的“非叠式”翻译(“同大于异”)、重叠英译的“叠式”翻译(“异显于同”)和重叠英译的“对式”翻译(“异显于同”)。

1. 重叠英译的“非叠式”翻译

两民族译者在对汉语重叠翻译时,多数均采取直译和意译相结合的方式,注重与目的语的贯通,常使用语法手段或途径完成,如变体形式(如例5)、基式形式(如例6)、复数形式、不定代词形式、-ing 形式、介词(或副词)短语形式等。具体选词虽多因人而异,然用词与汉语重叠形式均无干,这反映出汉语重叠难以直译的语言现实。

(5a)原文[33]24:我才有些不足处思虑,故此念念。

(5b)余译[33]25:It happened that I was anxious about something just now, and Isang the song.(5c) 詹 译[34]45:I was it just now because I had some problems on my mind.

上例中,两译本分别用“sang”和“singing”翻译动词重叠“念念”,取其基式“念”之意,时态不同,实质却同,均不过是“sing”的不同变体,与源语言的重叠形式差别迥异。

(6a)原文[33]18:果独自登筏,尽力撑开,飘飘荡荡,径回大海波中……

(6b)余译[33]19:Pushing off with all his might,he drifted out toward the great ocean and...

(6c)詹译[34]23:He went aboard the raft all by himself, pushed off with all his might, and floated off towards the waves of ocean.

上例中的动词重叠“飘飘荡荡”,余詹译本分别译为“drifted out”和“floated off”,词汇不同,时态却同,均可理解为对重叠基式“飘”或“荡”的翻译,可谓异曲同工。

此二例在两译本中多数可见,大部分汉语重叠的翻译缺乏“叠式”翻译或“重叠押韵”形式,体现出汉语重叠的空间性与其英译非重叠的线性之间的对立。虽然通过考量以上大同小异的翻译方法已可大致参透语言背后所隐含的本质性差别,但是通过对比体现差异的翻译表达或手段将有助于进一步窥见真相。下文主要讨论两译本在重叠英译的“叠式”翻译和“对式”翻译方面的具体差别。

2. 重叠英译的“叠式”翻译

由表1 和表2 可以看出,余译本倾向于较多地使用“叠式”翻译手段,在受目的语严重限制的客观背景下,能选用与源语相类似的翻译形式值得我们深思,虽然其“以忠实于原著为归依”[40]324的做法很可能是原因之一,但通过众多实例似乎可以窥见译本差异背后所显现的不同民族的思维方式,如例(7)。

(7a)原文[33]94:那些怪,奔奔波波,传报至洞中道:“祸事了!祸事了!”

( 7b) 余 译[33]95: Running pell-mell into the cave, those monsters shouted the report, “disaster! Disaster!”

(7c)詹译[34]117:The devils went rushing into the cave and reported, “Disaster, disaster.”

上例中余译本选取英语重叠词“pell-mell”翻译动词重叠“奔奔波波”,可谓惟妙惟肖,生动活泼,可自然回译为汉语。值得注意的是,英语重叠词大都可译为汉语重叠词[41],而汉语重叠词却大都不能回译为英语重叠词[42]。这种汉英重叠词互译的不对称性凸显出差异现象背后所隐匿的思维之别。再看詹译本,其译为“went rushing”来描述当时的动作状态,描物摹状之感稍欠,由于汉语重叠词本身就是摹状词[43]106-111,因此余译本中的“叠式”翻译与源语形式更为贴合,语义表达与汉语异曲同工。重要的是,透过两者的翻译差别似乎已经窥探到余詹二人在用词考量时隐现的思维活动差异。

(8a)原文[33]190:青不青,黑不黑,晦气色脸;长不长,短不短,赤脚筋驱。

( 8b) 余 译[33]191: A green, though not too green, and black, though not too black, face of gloomy complexion; a long, though not too long, and short, though not too short, sinewy body with naked feet.

( 8c) 詹 译[34]247: Not really blue, not really black, with an evil face; neither tall, nor short, bare legs and a muscular body.

上例中“青不青”“黑不黑”“长不长”“短不短”为形容词重叠,余译本将其翻译为句法重叠形式,而詹译本则仅意译其语义。虽然余译本中的形式并不能与原文一一对应,但似乎闪现出其所蕴含的“叠式”思维。再如,第二十四回中的副词重叠“细嚼细咽”,余詹两译本分别译为“mincing and munching little by little”和“nibble it delicately”;第八回中的名词重叠“岁岁”和“罪上加罪”分别译为“from age to age”、“adding sin to sin”和“always”、“deepening your guilt”等。此外,通过对比发现,英译中的线性表现(如使用介词“by”“to”等连接词)和语法特征(如“-ing”“ly”等词汇构成)明显,此中透射出的译者的思维倾向。虽然完美的“叠式”翻译实属苛求,但是却能深刻地感受到汉语民族译者尽量尝试“叠式”翻译的努力。

3. 重叠英译的“对式”翻译①这里的“对式”翻译研究视角主要以不同民族译者译本为考察对象,试图从更宽泛的角度窥视其底蕴的民族思维特质的不同。

“对式”翻译现象(见表3)值得我们注意,即译者采用对称翻译的方法应对汉语重叠的翻译方式或手段(见例9 和例10)。余译本中的“对式”翻译现象明显多于詹译本,这也是两译本的主要差别之处,而造成这一差异的原因很可能与译者的民族思维方式有关。

(9a)原文[33]300:我跌了一跌,被那些没道理的人围住我嚷,这是怎的说!

(9b)余译[33]301:I trippled and fell, and then I was surrounded by all these crazy people, talking nonsense!

(9c)詹译[34]385-386:I trippled over, and all these shameless people surrounded me and shouted at me.

余译本将动词重叠“跌了一跌”译为“trippled and fell”,正是“对式”思维的体现。余译本中大量对译形式的存在说明汉语民族注重“以对为本”[44]252的“对举思维”[44]299模式。

(10a)原文[33]344:寒飒飒雨林风,响潺潺涧下水。香馥馥野花开,密丛丛乱石磊。闹嚷嚷鹿与猿,一对对獐和麂。

(10b)余译[33]345:Cold and soughing, the wind of the rainforest; Purling and gurgling, the water of the brooklets; Fragrant and musky, wild flowers in bloom; In clutters and clumps, rough rocks piled high;Chattering and clattering, the apes and the deer; In rank and file, the musk and the fallow deer.

(10c)詹译[34]445:Cold rains and winds howling in the trees, Streams splashing noisily down gullies, Fragrant wild flowers, Screens of rocks and boulders. Deer and ape made raucous howls, Roebuck and muntjac ran in herds.

上例中,除了“一对对”为量词重叠外, 其它均为副词重叠。余译本明显带有“对式”翻译色彩,如将“寒飒飒”、“香馥馥”和“一对对”分别译为“cold and soughing”、“fragrant and musky”和“rank and file”,这些是“对式”思维的生动体现。相比之下,詹译本则译为“cold”(单个形容词)、“made...howls”(动词搭配)和“in herds”(介词短语)等,体现出单一的强语法性特征倾向,不具“对式”翻译特点。另外,在余译本中,“响潺潺”、“密丛丛”和“闹嚷嚷”分别译为“purling and gurgling”、“clutters and clumps”和“chattering and clattering”,属于“重叠押韵”翻译,具体来说,前后两项为“重叠尾韵”,第二项为“重叠头韵”,由于该形式往往并列叠排,或压头韵,或压尾韵,或首尾韵同压,常常以对称形式出现,其实质也属于“对称”翻译方式,并由此折射出汉语民族译者的“对式”思维。余译本的“重叠押韵”翻译较詹译本使用多,这也说明汉语民族译者比英语民族译者更具“对式”思维特征倾向。若扩大样本考察数量,余译本中的“重叠押韵”现象肯定会更多。刘泽权和张丹丹[32]对《西游记》诗词中重叠的英译研究证实了这一点。

三、汉语重叠与其英译双重对比差异成因剖析

汉语重叠在英译中多缺少相应的对等形式,往往采取直译或意译的方法灵活处理,多根据语境,围绕语义或功能对等进行翻译。这在很大程度上体现出汉英语言间的排他性和不兼容性,展现出两种分属不同语系语言的个性特点。汉语属于分析性语言,而英语属于综合性-分析性语言,因此两者语法表达的手段和方法必然会有所不同。

已有学者考量过思维对语言的积极影响和反作用。季羡林[45]曾言,印欧语系与汉语之所以不同,其根本缘由在于思维模式不同。司显柱[46]坦言,不同的语言反映不同的世界观,反映着不同的思维模式。朱智贤和林崇德[47]617认为,语言表达法形式受制于思维中最重要、最微妙的运作机制。王文斌[48]4从英汉民族的世界经验方式和思维方式在时空方面各有其特质性倾向出发,提出“英汉时空性差异论”,即英语具有时间性特质倾向和汉语具有空间性特质倾向。汉语的空间性特质使汉语具有空间三维结构,具体表现为块状性、离散性和可逆性;而英语的时间性特质使英语具有线性一维结构,具体表现为勾连性、延续性和不可逆性。通过对汉语重叠与其英译的双重对比研究,汉语重叠英译方式偏离源语形式的缘由很可能是汉语的空间性特质倾向和英语的时间性特质倾向使然,而差异表象背后隐藏的是汉语民族的空间性思维方式和英语民族的时间性思维方式。

从语言形式上看,汉语重叠呈现出典型的空间性特点。从名词到量词、从动词到形容词和副词,其重叠形式丰富多样,涵盖AA 型、AAB 型、ABB型 、 ABA 型 、 AABB 型 、 ABAB 型 、 ABAC 型 、ABCB 型等多种类型。有些词类重叠还有丰富的变体形式,如动词重叠内部经常可插入“一”“了”“着”等语素[49],如“纵一纵”“看我一看”“拜了四拜”“疼了又疼”等;有些表达式各内部语素可前后颠倒、位置互换,基本不改变词义,如“喜喜欢欢”“往往来来”“扯扯拉拉”“万万千千”等。至此,汉语重叠的离散性、块状性和可逆性特点展现无疑,而这些正是汉语空间性特征的重要表现[36,50],可以说,汉语重叠具有明显的空间性特点。由于重叠是在各基式或假想基式的基础上进行的重复、扩展和延伸,如同叠砌砖瓦、盖房搭桥,体现出汉语民族偏爱空间性的造字构词特点,是汉语空间性特征在词语层面的彰显。反观汉语重叠的英译,其鲜有重叠表达,它们通常对重叠基式进行语法分析或对重叠词进行非重叠式处理,常辅以形容词、副词或介词的修饰达成意义对应的效果,语法上呈现出明显勾连性和延续性的线感特征。

如果说汉语重叠与其英译的对比已经勘察出语言与思维之间的联系,那么不同民族译者译本间的差异则将这一步继续推进。余译本较詹译本更多使用“叠式”翻译和“重叠押韵”的方法体现出汉语民族思维在英译过程中所起的重要作用。当我们把研究范围扩展到“对式”层面,前者在全域范围内体现出更为明显的“对式”翻译,体现出其与汉语重叠的密切联系和共通特征,昭示出明显的“对式”思维,映射出汉语民族译者的强空间性思维特质。正是这种“叠式”和“对式”的空间性思维方式使得汉语民族译者的翻译风格“有章可循”。可见,不同民族译者译本的对比为我们窥探各自民族的思维方式提供了一个新的视角。连淑能[51]214指出,汉语表达讲究匀称,用词倾向重复,这与汉人的思维方式有关。在汉语里,音、义、词、语和句的重叠反复、成双成对、对立并联和对偶排比充分体现了汉人这种追求平衡、讲究对称的心理。褚孝泉[52]152-153注意到,汉语文字上的齐整对仗会对思想产生模具作用。而汉语重叠正是这种对称心理的语言表征,汉语重叠英译的“叠式”翻译和“对式”翻译正是植根于汉语民族模具心理的本然思维。总之,汉语重叠与其英译及译本间的差异折射出汉英语民族的思维差异,可以说,汉语重叠、“叠式”翻译和“对式”翻译以及空间性思维特质具有内在一致性。

四、结语

本文主要采用定量统计和定性分析相结合的方法对汉语重叠与其英译及译本进行双重对比,发现彼此间的异同,概括出汉语重叠英译的两大表现以及汉英语民族译者译本的三大特征。重点发现英译中“叠式”翻译和“对式”翻译的表现差异,即英译中“叠式”翻译和“对式”翻译缺乏,而汉语民族译者译本的“叠式”翻译和“对式”翻译相对较多。随后探查引起这些差异的内在动因,即汉语重叠凸显汉语的空间性特征倾向,而英译多表现出线性的非空间性特点。本文最后得出汉语民族的空间性思维特质倾向是影响汉语及其翻译表达的内在根由。