近自然理念下城市河岸带草本植物群落构建的实验研究途径

王睿 朱玲

城市河岸带是城市水陆相互作用的生态空间,是微域分异特征较为复杂的城市滨水绿地。陆生和湿生草本植物作为分布广泛的植被类型,在城市河岸带生态系统服务中发挥着重要作用,如调节微气候、为无脊椎动物提供栖息地、促进碳氧循环等[1-2]。现阶段,由于大规模的城市建设和人为干扰,城市河岸带残存的自然草本植物群落斑块较少且破碎[3],而人工草本植物群落多以混播一年生草花组合为主,大大降低了城市河岸带绿地的生态系统服务功能[4]。因此,探究具有可持续性和功能性的草本植物群落构建的途径,创新人工草本植物群落模式,对城市河岸带生态系统服务功能提升具有重要意义。

目前,中国学者从近自然评价[5]、自然生境恢复评价[6]、植物群落物种组成与多样性特征[7]、植物群落构建机制[8]等方面进行了城市河岸带草本植物群落的相关研究,但多止于对现状草本植物群落特征的分析与评价,缺少对草本植物群落构建方法与模式的探究。近自然(close-to-nature)是一种将自然恢复和人工正向干预相结合的生态理念,运用近自然手法可对城市河岸带不同生境条件进行更加精准的植物选择和组合,提高群落演替的可预测性和可控性,使得城市河岸带草本植物群落长期具有生态功能和美学吸引力[9]。而实验研究能够建立理论方法与应用实践间的关系,验证植物群落构建方法的科学性[10]。本研究在分析草本植物群落与城市河岸带生态系统服务作用路径的基础上,提出将近自然理念融入城市河岸带草本植物群落构建,并对草本植物群落构建方法及实验研究途径进行深入探讨,以期为中国城市河岸带、滨水绿地生态系统服务功能提升及可持续草本植物群落构建提供理论参考。

1 草本植物群落与城市河岸带生态系统服务作用路径阐释

城市河岸带草本植物群落构建的重要前提在于植物对河岸生境的生态适应性,以及城市公众对河岸景观的亲自然需求[11]。而草本植物群落亦可从生态层面和景观层面影响城市河岸带生态系统服务功能(图1)。

1.1 生态层面

根据潜在自然植被理论①,乡土植物经过长期的自然选择及物种演替后,其特定性状在竞争中具有绝对优势,在特定地区的环境中具有稳定性[12],这些植物还能为本土小动物提供优质的食宿资源,具有生物多样性支持服务功能[13]。因而在生态层面,主要通过具有特定性状的植物的适应性、多种类植物协同共生的稳定性来直接影响城市河岸带生态系统支持服务和调节服务。由于植物生存策略的不同,不同的环境条件需要通过构建不同的植物群落系统,使这些具有特定性状的植物维持对环境的适应性。尤其在城市河岸带及周边人为干扰较少的相似生境中,残存的自然植物群落由多种类型植物组成,通过多种性状协同来保持稳定的竞争关系,完成可持续的生态过程,有效提升了生态系统的调节服务功能和支持服务功能[14-15]。

1.2 景观层面

在自然草甸群落中,具有不同物候特征的植物,其生长会随时间的变化而呈现不同的外貌形态,这种视觉效果能够让人产生与自然的共鸣,唤醒生态记忆[16]。因而在景观层面,主要通过草本植物群落空间结构的丰富性、物候动态的可持续性、色彩的视觉冲击力来间接影响城市河岸带的生态系统文化服务和支持服务。研究表明,在草本植物群落构建过程中,多花植物更受公众欢迎,能吸引蝴蝶、蜜蜂等无脊椎动物,提高生物多样性支持服务功能。植物的花色也是最具视觉冲击力的要素,在色彩丰富的植物群落中,当花朵面积不低于群落面积的27%时,审美感知效果最佳[17]。种植设计理论提出,功能性草本植物群落中冠层高度不同、物候不同的植物组合,在满足生态功能的同时可形成“有序的框架美”[18],即高冠层植物为低矮植物提供庇荫,低矮植物可形成地表覆被,有效抑制杂草生长,而群落色彩、花相②的动态变化能够延长城市河岸带植物景观的观赏周期,可持续地满足人对自然的向往,间接促进城市河岸带生态系统文化服务功能的提升。

2 近自然理念下的城市河岸带草本植物群落构建方法

自然存在的植物群落具有众多已被广泛证实的生态系统服务功能[19]。在适宜的城市生境中,以近自然的植物群落生态系统服务特征(如物种丰富度、功能多样性和空间丰富度)为参考,可提升人工草本植物群落的生态系统服务功能。

2.1 近自然理念的内涵

近自然理念最早起源于19世纪的德国,于20世纪中后期在欧美国家的近自然森林经营中得到广泛应用[20]。近年来,近自然理念在中国逐渐发展为近自然恢复[21]、近自然园林[22]、近自然植物群落[23]等概念,且在中小尺度的河岸带植被评价[24]、河流景观规划[25]等方面多有研究。近自然理念下的植物群落构建是指通过研究分析与城市生境相似条件下原生自然植物群落的基本类型、层次结构,提炼能够反映自然植物群落形式、质感、色彩和美学等方面的特征要素,创造新型的“人为设计的自然”。本质上,强调运用人工设计转译③,对自然植物群落进行优化,使得草本植物群落具有“乡土植物种类、多样性的植物组合、复层-动态-混植”的近自然植物群落特征。而植物群落构建的关键在于人工植物群落与自然植物群落原型二者生境的相似性,以及植物群落对于城市异质生境较强的适应性。

2.2 构建方法

以生态学理论、恢复生态学理论和种植设计学理论为基础,从选择适应性较高的植物种类、混植多种可协同共生的植物、设计转译植物群落空间复层结构、设计转译植物群落物候动态变化4个方面提出城市河岸带草本植物群落构建方法(表1)。

表1 基于近自然理念的城市河岸带草本植物群落构建方法Tab. 1 Construction method for herbaceous plant community in urban riparian zone based on the concept of close-to-nature

2.2.1 选择适应性较高的植物种类

适应性较高的本土和非本土植物有助于稳定群落的建立[26]。潜在自然植被理论认为从城市环境相似的栖息地中选择的植物通常会具有相似的生态适应性[27]。例如,在湿润的近岸地带,从湿地沼泽等土壤湿度较高的自然生境中选择的植物,能够适应水分充足的竞争环境。城市中乡土植物种类较少,而野生植物是乡土植物的主要来源,因此需要到野外自然生境中挖掘野生植物种类。由于城市河岸带与水系的关联以及人为干扰,河岸带呈现分异特征,野生植物的引种应充分考虑原产区域与引种区域的气候、地理条件、季节等要素,合理选择野生植物种类[28-29]。根据气温、降雨量、海拔的相似性找到野生植物调查样区,并进一步根据土壤水分、光照等因子的相似程度,找到调查样地,类比推断找到生长表现较好且具有观赏价值的野生植物。通过草本植物景观应用适应性的测定实验,对比观测野生植物在城市生境中的生态适应性、生物特性以及物候期。

2.2.2 混植多种可协同共生的植物

植物对环境压力的耐受性将很大程度上影响其在场地中的分布,种类单一的植物群落抗性较差,群落要实现长期的生存、繁衍,须多种类型植物协同共生。植物竞争-耐胁迫-杂草型(competitor-stress tolerator-ruderal,CSR)对策理论认为,选择对胁迫、干扰、竞争表现出相似适应性状的物种,构建多样化的植物组合,有助于构建具有兼容性、长期稳定的植物群落[30]。而多种植物之间的协同共生与植物繁殖能力和生长速度有关[31]。了解野生植物的环境耐受性是选择最具景观应用潜力物种的关键,可通过自然植物群落分布与耐胁迫试验探究野生植物和园艺植物的耐受力,为混植多种可协同共生植物提供数据。构建多样化的草本植物群落,需选择对相同或相似环境压力具有抗性的植物。尤其是尽可能使用侵略性较低的团块状植物,并与一些生长速率较低的自播植物和无性繁殖物种混合种植。城市河岸带周边相似生境中自然群落的物种组成,为人工草本植物群落混植模式提供了原型参考。在模拟自然群落优势物种组合的基础上进行配比优化,通过撒播或栽植的方式进行混植实验,探究人工草木植物群落中多种植物之间的协同共生性。

2.2.3 设计转译植物群落空间复层结构

植物群落空间复层结构的分化,即层的分化,体现了不同高度植物在垂直空间上的结构关系[32-33]。自然草本植物群落往往具有1~3层的复层结构,当一个群落中的不同物种在空间和时间上占据不同的生态位时,就可维持植物组合的长期稳定[34]。种植设计理论认为,构建多样植物组合的关键在于由耐阴植物构成低矮覆被层,由直立茎叶植物、露生层植物或亚灌木构成上层结构层[35]。城市河岸带草本植物群落空间复层结构的设计转译,可通过草本植物群落样方建立实验,在模拟自然群落亚层结构的基础上进行单层或多层设计,并根据植物的生物特性(如茎叶形态、株高)参数进行各层空间的植物选择和应用,探究不同模式植物群落的种间竞争关系。

2.2.4 设计转译植物群落物候动态变化

植物群落物候动态变化的设计转译体现在全季对植物进行时间上的分层,通过草本植物不同物候相互作用形成随时间变化的视觉效果,延长整个植物群落的观赏周期[36]。自然草本植物群落因绿期、花期、枯萎期等物候变化呈现生动的动态外貌,群落中有些处于同一空间的物种,可以通过不同的物候来平衡竞争。例如鸢尾(Iris tectorum)等隐芽植物在早春生长开花,而从夏季开始处于休眠状态,与夏秋季出现的喜阳且植株较高的植物在完全相同的空间共存,如黑心菊(Rudbeckia hirta)。奈杰尔·丁奈特(Nigel Dunnett)发现多样化的自然草本植物群落可能包含10~20种物种,但在不同季节仅有3种左右的植物处于盛花状态,并由这些处于盛花期的植物带来主要的审美体验[37-38]。同时,枯萎期具有较完整茎叶形态和宿存种苞的植物是良好的冬季主题植物[39]。城市河岸带草本植物群落物候动态变化的设计转译,可通过草本植物群落样方实验,根据植物物候期(如花期、绿期)和生物特性(如花量、花色、冠幅)进行连续动态设计和植物选择,探究植物种间竞争对群落空间结构和物侯动态的影响。

3 城市河岸带草本植物群落构建的实验研究途径

实验研究能够建立植物群落理论方法与应用实践之间的关系,是近自然理念下草本植物群落构建方法的有效实证途径。本研究以沈阳浑河河岸带为例,初步提出城市河岸带草本植物群落构建的实验研究途径(图2)。

浑河地处辽宁省中部,属长白植物区系、蒙古植物区系和华北植物区系的交汇地带,是辽宁省动植物资源最丰富的内河。沈阳浑河河岸带以沈阳四环路为界,东起东四环桥,西至西苏堡浑河特大桥,全长40.5 km。沈阳市年平均降雨量约为750 mm,平均海拔42 m。通过分析浑河河岸带微域分异规律及草本植物群落自然分布特征,在沈阳市周边河岸或滨水样区寻找气温、降雨量、海拔等条件相似的地块,作为自然草本植物群落的调查样地。按照辽宁省降雨量统计(来源于中国气象网:www.cma.gov.cn),西部与内蒙古交界地区年平均降雨量小于500 mm,中部地区(包括沈阳)年平均降雨量为500~1 000 mm,东部山区年平均降雨量大于1 000 mm,从东部到西部地区自然分布的草本植物抗旱性逐渐增强。因此,在东部降雨量较多的地区更容易找到适宜城市河岸带较潮湿生境的植物,而西部降雨量较少的地区往往拥有更多耐干旱胁迫的植物种类。为增强人工草本植物群落的多样性,从辽宁省东部到西部选择8个典型市县(抚顺、宽甸、铁岭、本溪、沈阳、营口、彰武、盘锦),将海拔为40~680 m的城市郊区中保存较为完好的自然保护区或风景区作为调查样区,进行草本植物群落自然分布及物种组成的调查。

3.1 沈阳浑河河岸带生境类型划分

3.1.1 主要影响因子

城市河岸带生境是自然草本植物群落调查样地选择的对照条件,也是人工草本植物群落构建的应用场地。研究表明,决定植物是否能在同一气候区生境中生长的最重要因素是土壤水分和光照[40],土壤水分能够影响植物群落的多样性和冠层结构,而光照时间影响了植物的生长速率和物候[41]。结合草本植物群落与河流及其他乔灌植物的位置关系,确定光照时间和土壤水分为沈阳浑河河岸带生境类型的主要影响因子。

3.1.2 生境类型

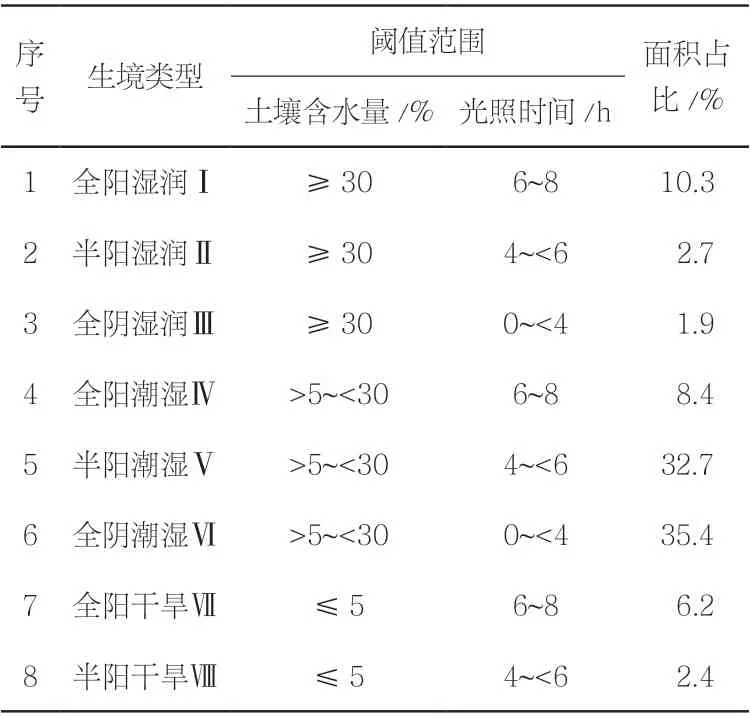

对沈阳浑河河岸带土壤水分进行监测及分析,确定3种土壤水分梯度的阈值为湿润(土壤含水量≥30%)、潮湿(5%<土壤含水量<30%)、干旱(土壤含水量≤5%)。根据城市河岸带草本植物群落光照时间的实测结果,沈阳浑河河岸带3种光照时间梯度的平均阈值为全阳(6~8 h)、半阳(4~<6 h)、全阴(0~<4 h)。基于3个梯度的光照时间因子和3个梯度的土壤水分因子,理论上可形成9种典型的生境类型,但全阴的林下空间均无干旱土壤,故全阴干燥的生境类型并不存在,实际浑河河岸带有8种典型的异质生境类型(表2)。在沈阳浑河河岸带中面积占比较大的3类生境中,全阴潮湿类生境多为林下空间,光照时间较短,草本植物群落难以维持可持续生长和演替;全阳湿润类生境多为近岸滨水区域的硬质驳岸,可进行草本植物群落种植的空间较少;而半阳潮湿类生境多为草地或裸地,是应用和建立草本植物群落的最佳场地。

3.2 自然草本植物群落物种组成调查

3.2.1 样地的选择方法

对自然草本植物群落的物种组成进行调查,可为人工草本植物群落的物种组成和种植模式提供参考。2019—2021年4—9月,笔者对沈阳浑河及周边自然群落物种组成进行调查,将辽宁省东部降雨量较大的样区作为潮湿和湿润类生境的参考,将西部降雨量较小的样区作为干旱类生境的参考。以沈阳浑河河岸带半阳潮湿类生境为例,选择分布在辽宁省中部和东部地区的抚顺浑河源森林公园、沈阳棋盘山秀湖风景区、宽甸辽宁白石砬子国家级自然保护区、铁岭清河水库风景区作为相似生境自然群落的调查样区。在4个样区中土壤水分含量在>5%~<30%、光照时长4~<6 h的林缘生境中找到生长状况较好、花相③优美的自然群落,对其采用典型取样方法进行样地设置和调查[42],即分别均匀布设5个10 m×10 m的样地,为排除异质生境对植物分布的影响,相邻样地间距离为50~200 m。在样地的4个角各设置1个1 m×1 m的草本植物群落样方[43],共计80个样方。

3.2.2 物种组成调查

草本植物群落物种组成调查的内容主要包括植物的科属种类、优势种的科属种类、生活型组成④等方面[44-45]。在1 m×1 m的样方内记录草本植物种类、株数、生活型,通过重要值计算确定各样方中的优势科、属、种,分析其共生机制。在对半阳潮湿林缘生境的调查中发现了多个物种丰富度、群落色彩、空间丰富度较好的自然群落,多数自然草本植物群落由禾本科草本植物和非禾本科草本植物共同组成,如“黄花败酱(Patrinia scabiosifolia)+风铃草(Campanula medium)+青绿薹草(Carex breviculmis)”“落新妇(Astilbe chinensis)+荚果蕨(Matteuccia struthiopteris)”“地榆(Sanguisorba officinalis)+白花败酱(Patrinia villosa)+紫菀(Aster tataricus)+林地早熟禾(Poa nemoralis)”等群落。这些植物群落对土壤、水分和光照较为充足的生境适应性较强,且优势种植物的繁殖能力和生长速度相似,形成了花相优美的稳定群落。人工草本植物群落样方的建立,可在参照优势科、属、种的组成原型的基础上,进行物种补充和配比优化,构建可持续性和功能性较高的草本植物群落。

3.3 草本植物景观应用的适应性测定

3.3.1 景观应用适应性指标筛选方法

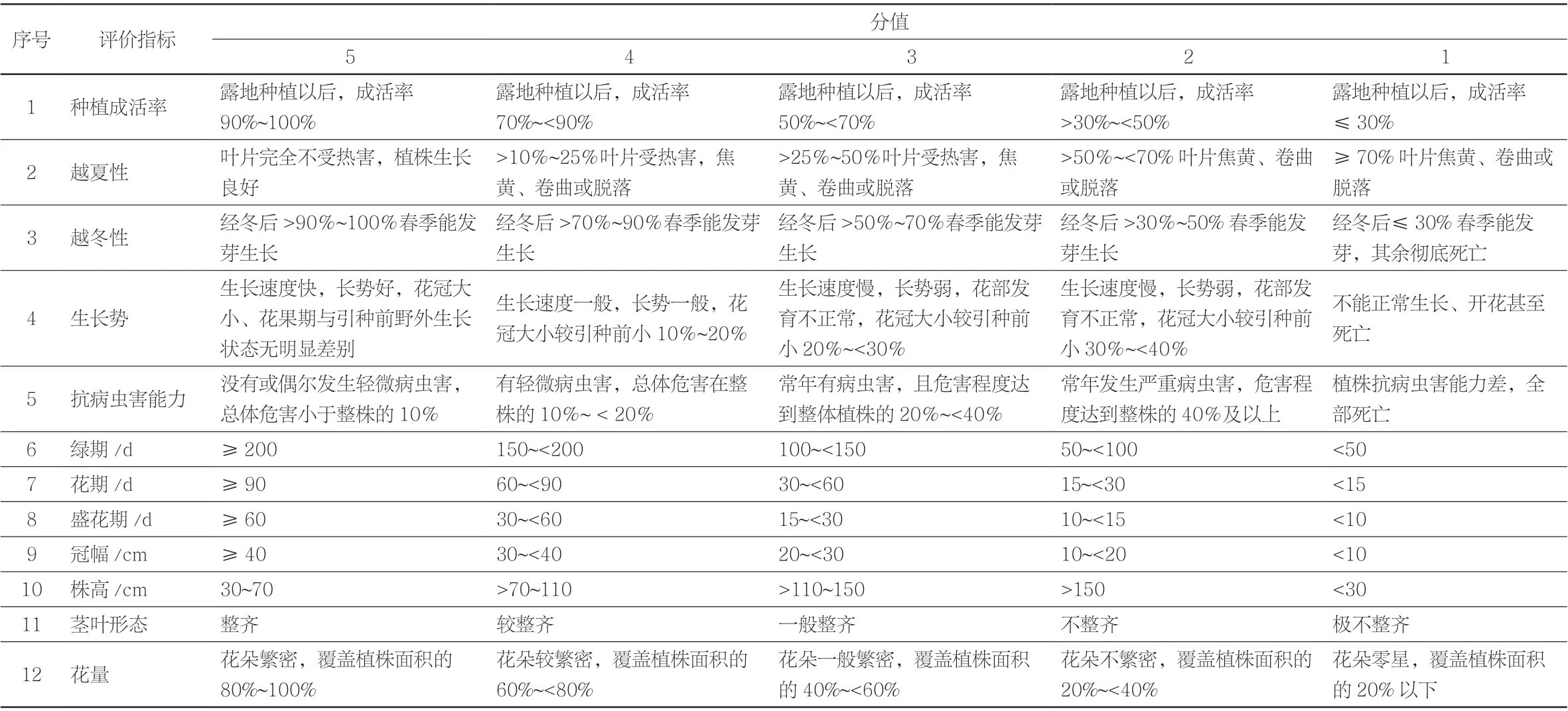

草本植物的适应性指标因研究目标和场地气候条件的不同略有差异,研究多从植物生态适应性、生长特性和观赏性等方面进行适应性指标的筛选[46-47]。基于草本植物群落对城市河岸带生态系统服务功能的作用途径,适应性指标主要包括生态适应性和生态观赏性两方面。生态适应性方面,引种的难易程度是反映植物在城市生境中适应性的决定性因素,而植物的生长势与抗逆性则会影响低维护管理。沈阳市年平均气温为6.2~9.7 ℃,中心城区冬季极端最低气温为-32.9 ℃,夏季极端最高气温为38.3 ℃[48]。沈阳市的冬季和夏季气温是影响野生草本植物生存的主要因素,选取种植成活率、越夏性、越冬性、生长势、抗病虫害能力5项作为生态适应性指标。由于草本植物的花量、茎叶形态等指标能更好地反映植物群落的景观生态美,在传统个体观赏性指标的基础上对上述指标进行修正,补充能体现植物群落空间结构美和物候动态美的指标,包括绿期、花期、盛花期、冠幅、株高、茎叶形态、花量7项生态观赏性指标,最终提出草本植物适应性测定的12项指标(图3)。

3.3.2 草本植物景观应用的适应性测定方法

为构建具有较高生物多样性的草本植物群落,用于景观应用适应性测定的植物种类包括野生植物和园艺植物。对调查和采集到的植物种子进行单播种植,连续3年对物候期进行观测、记录与拍摄。分析植物在城市环境和自然环境中的差异,根据适应性评价标准筛选生态适应性和生态观赏性指标分值≥3的草本植物种类,应用于群落样方建立(表3)。以半阳潮湿类林缘生境为例,经过多种野生植物和园艺植物的适应性测试,筛选出30多种适应性较强的草本植物。在空间复层结构方面,高度较高(≥60 cm)、冠幅较小(≤50 cm)且茎叶直立的植物种类可用于植物群落上层空间结构,主要有地榆、独活(Heracleum hemsleyanum)、尖萼耧斗菜(Aquilegia oxysepala)、溪荪(Iris sanguinea)、桔梗(Platycodon grandiflorus)、黄花败酱等野生植物,以及宿根羽扇豆(Lupinus perennis)、黑心菊、林荫鼠尾草(Salvia nemorosa)、高山紫菀(Aster alpinus)等园艺植物。试验发现,蓝羊茅(Festuca glauca)、石竹(Dianthus chinensis)等植物花期早、植株较为低矮且耐半阴,可作为地被植物应用于群落下层的覆被层。在物候动态变化方面,春季适宜应用的早花植物有白头翁(Pulsatilla chinensis)、尖萼耧斗菜、荆芥(Nepeta cataria)、北葱(Allium schoenoprasum)等;黄花败酱、桔梗、千屈菜(Lythrum salicaria)、林荫鼠尾草、黑心菊等夏花植物花量较大,可在夏季形成连续且具有视觉冲击力的色彩变化;秋季观赏性较强的植物有长药景天(Hylotelephium spectabile)、芒(Miscanthus sinensis)、高山紫菀、须芒草(Andropogon virginicus)等;在寒冷的冬季,芒、蓝羊茅、狼尾草(Pennisetum alopecuroides)等茎叶形态较直立整齐或有宿存种苞的植物,可呈现较好的冬季景观。

表3 沈阳浑河河岸带生境类型及特征Tab. 3 Habitat types and characteristics of Hunhe River riparian zone in Shenyang

表3 草本植物景观应用适应性指标的评价标准[49-50]Tab. 3 Evaluation criteria for the indicators for adaptability of herbaceous plants in landscape application[49-50]

3.4 时空维度设计转译下的草本植物群落样方建立

3.4.1 关键要素的筛选

据调查,浑河及周边地区相似生境中处于自然生境的草本植物群落大多由禾本科和非禾本科草本植物组成,群落亚层数为1~2层,高度为30~120 cm,具有全季外貌动态特征。在草本植物群落样方建立及实验过程中,提取株高(高、中、低)和植物类型(观赏草和花卉)作为关键要素,以自然草本植物群落空间复层结构、物候动态变化和优势物种组成为原型进行群落组合设计。在各生境类型中建立具有近自然植物群落特征(如乡土植物种类、多样性的植物种类、复层-动态-混植)的草本植物群落样方,探究各生境条件下植物种间竞争对草本植物群落空间结构和物候动态的影响。

3.4.2 实验方法

为满足植物多样性,被试植物材料选择适应性较强的野生种类和园艺植物。鉴于一些草本植物只能在秋季和春季发芽的复杂性,群落实验通过栽植幼苗的方式实现目标数量的混合。实验中将花卉和观赏草分别划分成高、中、低3个株高梯度,组合形成9组种植模式的草本植物群落,进行定密度实验(图4)。参照自然生境中草本植物群落各亚层物种比例,将群落样方中各个高度的花卉设为6个物种,各个高度的观赏草设为2个物种。土壤表层10 cm使用粗沙,以降低土壤肥力并抑制杂草,所有样方如有杂草幼苗出现则即时清除(所用植物经过耐寒性和耐旱性测试,具有较强抗性,冬季不做防寒处理)。实验通过连续2年每半个月1次观测记录,获取植株的死亡率,群落高度、花期、密度、覆盖度、生物量等指标数据。运用群落竞争模型进行相关性分析,探究沈阳浑河河岸带各生境类型中植物种间竞争对草本植物群落空间结构和物候动态的影响(表4)。

表4 沈阳浑河河岸带各生境类型下的草本植物群落构建实验内容、方法及数据处理Tab. 4 Summary of experimental content, methods and data processing for construction of herbaceous plant community in various habits within riparian zone of Hunhe River in Shenyang

4 结语

以近自然目标为导向,潜在自然植物群落(具有生态适应性和生态观赏性的残存自然植物群落)能够为人工植物群落设计提供启发性灵感和模板,并且在维持城市河岸带植被基本生态过程、确保物种和生态系统的持续发展方面发挥正向作用。本研究将近自然理念融入城市河岸带草本植物群落构建,从选择适应性较高的植物种类、混植多种可协同共生的植物、设计转译植物群落空间复层结构和设计转译植物群落物候动态变化4个方面提出城市河岸带草本植物群落构建方法。在此基础上,以沈阳浑河河岸带为例初步提出城市河岸带草本植物群落构建的实验研究途径:1)基于微域分异的河岸带自然草本植物群落分布及物种组成特征调查;2)草本植物景观应用适应性测定;3)时空维度设计转译下的草本植物群落样方建立,尝试对城市河岸带人工草本植物群落模式进行创新。通过对城市河岸带草本植物群落构建方法和实验研究途径的探讨,为中国城市河岸带、滨水绿地生态系统服务功能提升及可持续草本植物群落构建提供理论参考。

注释(Notes):

① 德国莱因霍尔德·土伦(Reinhold Tüxen)于1956年提出了潜在自然植被理论。潜在自然植被是假定在没有人为干扰的条件下,植被全部演替过程完成时,该立地环境应该存在的植被。这种植被和当地气候、土壤等环境因子适应性较强且可持续演替,可作为恢复当地生境植被的蓝图。

② 花相是指花着生在树冠上的整体表现形貌。花相优美说的是花朵观赏性较高。

③ 本文中的设计转译是指将最初的自然形态,通过当代设计手法转化成为新形态的设计过程。

④ 生活型组成是一个术语,用于表示群落中不同生活型植物的组成数量、比例等组成特征。植物生活型是生态学中的分类单位,指植物对其生态环境长期适应而具有的相似形态外貌、结构和习性,如可分为高位芽植物、地上芽植物、地面芽植物、隐芽植物、一年生植物。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

所有图表均由作者绘制;其中表3根据参考文献[49][50]整理、补充。