成渝地区双城经济圈综合福利水平测度及影响因素

廖乐焕,张 涛

(云南民族大学经济学院,云南 昆明 650500)

2020年是我国全面建成小康社会的攻关之年,大量贫困县成功摘帽,地区福利水平受到广泛关注。“十四五规划”应对区域协调发展方面再次提出逐步推进“西部大开发”,支持特殊类型地区加快发展,建设“成渝地区双城经济圈”。“成渝地区双城经济圈”的提出表明国家同等重视四川和重庆作为城市群在“一带一路”建设中的关键节点作用,将其作为西部内循环增长极,城市群战略在我国东中西部分别扎根同时发力,以此带动国际国内双循环。“成渝地区双城经济圈”的双重媒介作用不言而喻,对内对外其都是区域协调发展的重中之重。“十四五规划”第四篇十四章明确提出“加快培育完整内需体系”,应顺应居民消费升级趋势,把扩大消费同“改善人民生活品质”结合起来;应对老龄化方面,也不断强调逐步提升老年人福利水平。“成渝地区双城经济圈”在2030年将实现“世界级城市群”的跨越,四川省和重庆市人口差距巨大,该背景下城市群综合福利水平的测度将变得尤为重要。

一、文献回顾

国外学者对于地区福利水平的测度及影响因素研究侧重各不相同,研究重点基本包括以下五个方面:公众层面、文化与移民方面、政府层面以及政治原因。国内学者对于福利水平的测度和影响因素研究较为集中,但也与国外学者存在一些相同重点,只是时间稍微靠后,其关注点主要在以下四个方面:公众层面(收入、消费)、中观层面(贸易、产业结构)、政府层面(财政支出、医疗及教育)以及外部性(科技、基础设施、旅游及历史文化)方面。

公众影响层面,Thomas首先对美国所有县进行研究,结果表明农村和城市在贫困和福利参与方面存在差异,美国农村的贫困率高于城市,但农村贫困人口享受福利的可能性较小[1];Brooks等人随后得出公民的总体政策偏好为福利国家一直存在提供了可能性解释,并且这种公众引致的政策具有“自我强化”的特点[2]。方福前基于阿马蒂亚·森能力方法和结构方程模型得出收入和学历的个人特征对我国城镇居民福利水平的实现具有显著的影响,其次是休闲、住房以及工作状况[3];李雪莹则更加强调收入和消费是最直接反映福利水平的指标[4];王岳龙则从自由视角以及多个方面探讨福利水平的影响因素,包括收入、储蓄、就业、社会环境、文明发展程度以及社会的整体不确定性[5]。赵鑫钺等人通过卢卡斯消费等价福利测算得出我国31个省份的“消费水平、闲暇以及不平等”会影响区域福利的水平和增长[6]。

在文化与移民研究方面,Gründler通过134个国家分析得出“文化”是福利国家慷慨程度的重要预测因素,适度的文化多样性水平阻碍再分配,而更高的水平抵消了负面影响[7];Burgoon等人认为公民中的反移民情绪对福利再分配的态度产生了抵消性影响,公民担心这种再分配可能会不成比例地流向人们害怕或不值得的移民[8]。中观层面,洪伟通过贸易开放、价格机制传导农民福利得出以下结论:全面贸易开放条件下,国内工业品相对于农产品的价格下降将较大程度地提高农民实际购买力[9];王锦华和许晓东使用社会福利及相关指数得出由于中央政府和地方政府实施相关公共政策所产生的效果不一样,致使固定资产投资额占比、社会保障水平存在省际差异的结论[10];赵紫葳则更加强调劳动和资本份额、产业结构以及经济政策对产业经济福利水平的显著影响[11]。

在政府收入与医疗支出研究方面,Tweedie、Walther和Mensah分别得出州收入的变化强烈影响州关于AFDC①福利水平的决定[12]以及政府应该为公民营造良好的工作环境和社会政策[13]99-126,同时也要关注公民的心理状况[14];Ravallion和Kam都认为除收入对福利水平的影响之外[15]2-12,教育对福利水平的影响也不容忽视[16],Rindermann更进一步得出教育和认知能力作为GDP的发展因素比经济自由更重要的结论[17];Hurrelmann和Isakjee通过对欧洲四国研究表明健康在很大程度上起到了福利水平的调节作用[18],政府应该重视医疗支出对福利水平的促进作用[19]。政治方面,Krieger经验评估了1980年至2003年期间15个西欧国家的社会政策,西欧本土的恐怖主义也可能通过在某些领域的更高支出和更慷慨的福利制度来对抗[20]。政府层面,国内学者与国外学者的研究重点大同小异,成程和陈利根同样基于可行能力理论和结构方程模型得出学历和职业这两个方面对集中居住农民福利水平具有显著影响,关联强度依次是心理、经济、居住、保障和环境状况[21];李秀军选取了教育、医疗、社保、住房构建社会福利水平的测度,结果显示经济发展对医疗保障水平有着显著的影响,人均产出的增长与产业结构的升级均促进了医疗保障水平的提升[22]。

在外部性研究方面,简玉峰从旅游业和文化消费角度得出前者对当地经济增长存在正面影响[23];李慧茹认为社会福利以及文化消费的增加显著促进了经济力的增强,应通过消费路径提高社会福利水平[24];曾磊磊从城市竞争力角度得出经济福利、教育福利、医疗福利以及环境福利会显著提升城市的综合福利水平[25];徐淑红也从经济、社会、生态角度构建福利指标体系,得出省际间科技水平对福利水平的影响存在不同程度的正效应的结论[26]。

二、理论框架

学者们针对福利水平的研究较为全面,不同学者侧重研究的内容却不一样。“成渝地区双城经济圈”一直以来享受的都是国家的政策,而国内学者对福利水平的测度大致包括以下四个方面,即经济福利水平、社会和医疗福利水平、文化福利水平以及生态福利水平。

在经济福利水平方面,学者们的研究重心基本都放在收入与消费角度。如前文“公众层面”对福利水平的影响所述,大多数文献都将收入和消费[27]作为衡量福利水平的核心变量。客观主义福利的理论基础是效用论,但更加侧重“序数效用论”,即福利水平应该具有多元性、客观性。收入决定消费,当收入达到一定程度,消费者有意愿并且有能力进行消费,消费状况决定满足程度,传统主流经济学用“效用”衡量这种程度,随着时代的进步,生理需求不断得到满足,才有了进一步对自由与公正的追寻,但“收入与消费”对福利水平的基础性决定作用依旧是举足轻重的。

在社会和医疗福利水平方面,当大多数人的基本需求得到满足后,进一步的健康、医疗服务就会逐渐占据公民主要福利需求,因此经济福利水平与医疗福利水平在一段时间内会此消彼长。但医疗福利水平同样在某种程度上取决于收入,当收入能够覆盖医疗费用开销时,公民的社会和医疗福利水平将在更大程度上由政府的财政支出决定[3],财政支出不仅用于社会保障,同样也会用于教育支出,在政府能够继续财政支出或赤字背景下,教育支出决定基础社会福利水平,而社会保障支出则决定成年人的社会福利水平。

文化福利水平不仅取决于一个地区的学校数量(教育水平)和当地居民的综合素质,还在更大程度上由当地的历史文化渊源和底蕴决定。但这些福利水平的贡献来源并不主要是当地居民,而是通过外地游客对当地的旅游和文化进行消费[23],不具备历史文化底蕴的城市只能靠发展其他种类的福利水平来弥补这种“第一天性福利差”,如科技城、名校等。

生态福利水平是我国大多数东部城市所追求的福利标准,这种福利水准已经处于马斯洛需求层次理论的最后一层,即自我实现阶段,此时吃穿住行已经不是问题,大多数居民不仅关注身体健康,还更关注生活环境,居民的心理状况将会占据首位,比经济、医疗更加重要[21]。这也是近年来较多学者研究经济发达地区生态福利水平测度、评价及影响因素的原因。

三、研究设计

(一)变量的选取

在核心解释变量方面,福利水平的影响因素众多,首先将政府财政支出[10](FE)作为首要的影响因素。不少学者表示,我国西部城市的发展长期以来一直受到政府的支持,“成渝”两地共建城市群也是政府经过慎重考虑后所提出。第三产业产值[11](TI)代表城市现代化程度和产业结构优化程度对福利水平的影响,不排除如果城市处于工业化上升时期使得福利水平下降的情况,因为综合福利水平的构建中,将规模能耗列为“逆生态福利指标”。

表1 综合福利水平测度指标体系及权重

在控制变量方面,将出口额[9](EX)作为贸易的代表,不少学者认为贸易开放对福利水平的影响是不同的,甚至因城乡而异;社会零售总额[4](SS)作为消费能力的代表,消费能力对福利水平的促进作用研究不在少数;公路里程数[5](HM)体现基础设施水平对福利水平的贡献;中小学学生人数②(ST)体现基础教育对当地综合福利水平的贡献;最后考虑人口密度[5](PD)作为拥挤成本对综合福利水平的影响,以探讨是否存在人口过度集中对综合福利水平的负向影响。

以上数据来自地级市以及各区县统计年鉴,部分数据来自中经网及EPS数据库,面板数据的时间区间为2011—2019年。疫情颇为影响较多经济类指标(人均GDP及可支配收入等)以及相应的非经济类指标(如医院和卫生院床位数、旅游人数等),所以时间段并没有更新到2020年。

(二)模型的设定

为了测度成渝地区双城经济圈的综合福利水平,如理论分析所述,综合福利水平(CI),包括经济福利水平、社会福利水平、文化福利水平以及生态福利水平。经济福利方面选取“人均GDP”[6]和“城乡人均可支配收入”[5],分别用PCG和IN代替;社会福利方面以“医院、卫生院床位数”[19]和“最低保障人数”[22]为代表,分别用BE和LS代替,其中最低保障人数为逆社会福利指标;文化福利方面选取“旅游人数”[26]作为当地福利水平的代表,用TP代替;生态福利方面,选取“规模能耗”[25]作为逆生态福利水平的代表,用SC代替,综上所述,可得如下综合福利水平测度指标模型:

CI=w1*PCG+w2*IN+w3*BE-w4*LS+w5*TP-w6*SC[26]

(1)

其中,如表1所示,wi为使用主成分分析法[28]生成的权重,i=1,2,3..6。二级指标之间具有一定的相关关系,此时主成分方法优于熵值法赋权。

面板数据模型的选择一直以来都是颇具争议的话题。一些学者认为要在严格区分变系数和变截距模型基础上再进行固定效应、随机效应以及混合效应的选择,一些学者认为不需要考虑变系数模型,认为变系数模型只存在理论意义,直接在变截距模型基础上进行效应的选择即可。纳入截面主体以稀释时间自相关效应,纳入时间序列以缩小截面主体差距过大的概率,因此上述模型的兴起为时间序列和截面数据提供了面对“自相关”和“异方差”问题的更强容忍度。但是上述模型对变量的内生性问题望而却步,不可能存在任何一个模型考虑到所有应该选取的变量,致使内生性问题或多或少一直存在。系统广义矩估计,即SYS-GMM模型,将差分GMM和水平方程联立求解,从而在较大程度上解决了内生性问题,因此预设模型如下:

CIit=β+β1*CIit-1+β2*FEit+β3*TIit+β4*EXit+β5*SSit+β6*STit+β7*PDit+β8*HMit+εit

(2)

四、实证分析结果

(一)综合福利水平的测度

表2 成渝地区综合福利水平排名

如表2所示,使用主成分方法[28]对成渝地区③进行综合福利水平排名,重庆市主城区2011—2019年综合福利水平在成渝两地中排第一,成都市不是第一的主要原因在于人口差距,因为城乡人均可支配收入和人均GDP所占权重为23%,2019年成都市人口达到1 658万人,同年重庆市主城区人口仅917.75万人。2011—2019年前4名较为稳定,即“重庆市主城区、成都市、南充市以及绵阳市”,四川省达州市在2017年掉出前十,同年重庆市綦江区首次进入前十,但是随后两年依旧被达州市追回。

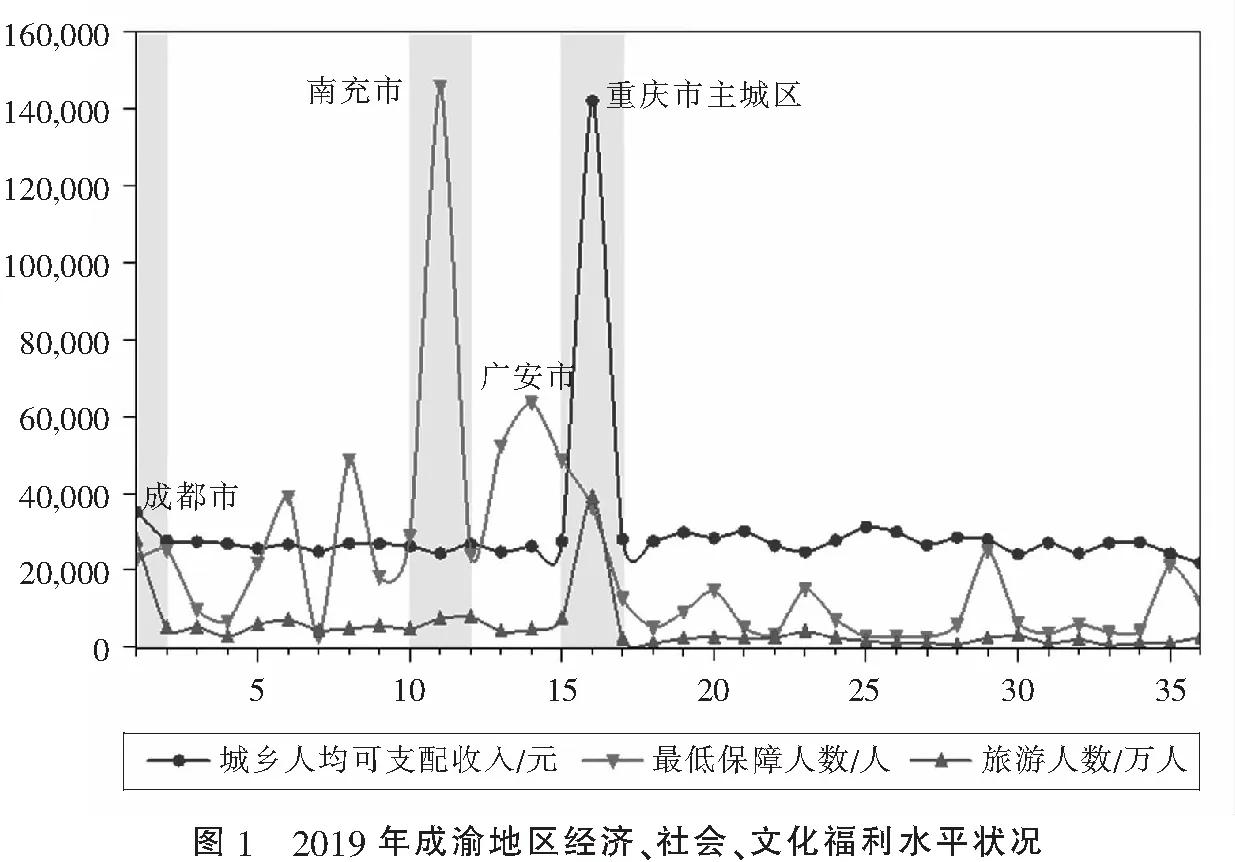

如图1阴影部分所示,成都市和重庆市主城区城乡人均可支配收入的差距一目了然,这间接印证了表2结论的合理性。图1的三个指标分别代表了经济福利水平、社会福利水平以及文化福利水平。綦江除外,四川各大地级市9年来一直囊括2~10名,而论GDP显然成都一家独大,但是论人均可支配收入和人均GDP,重庆市主城区则排第一。值得注意的是,南充市在最低保障人数方面也出现了异常值,远超成渝各大地级市及区县,但是其9年来依旧稳坐综合福利水平第三名的位置,说明南充市在其他福利方面有明显优势。

(二)区域综合福利水平的影响因素

表3 成渝地区、四川及重庆实证结果

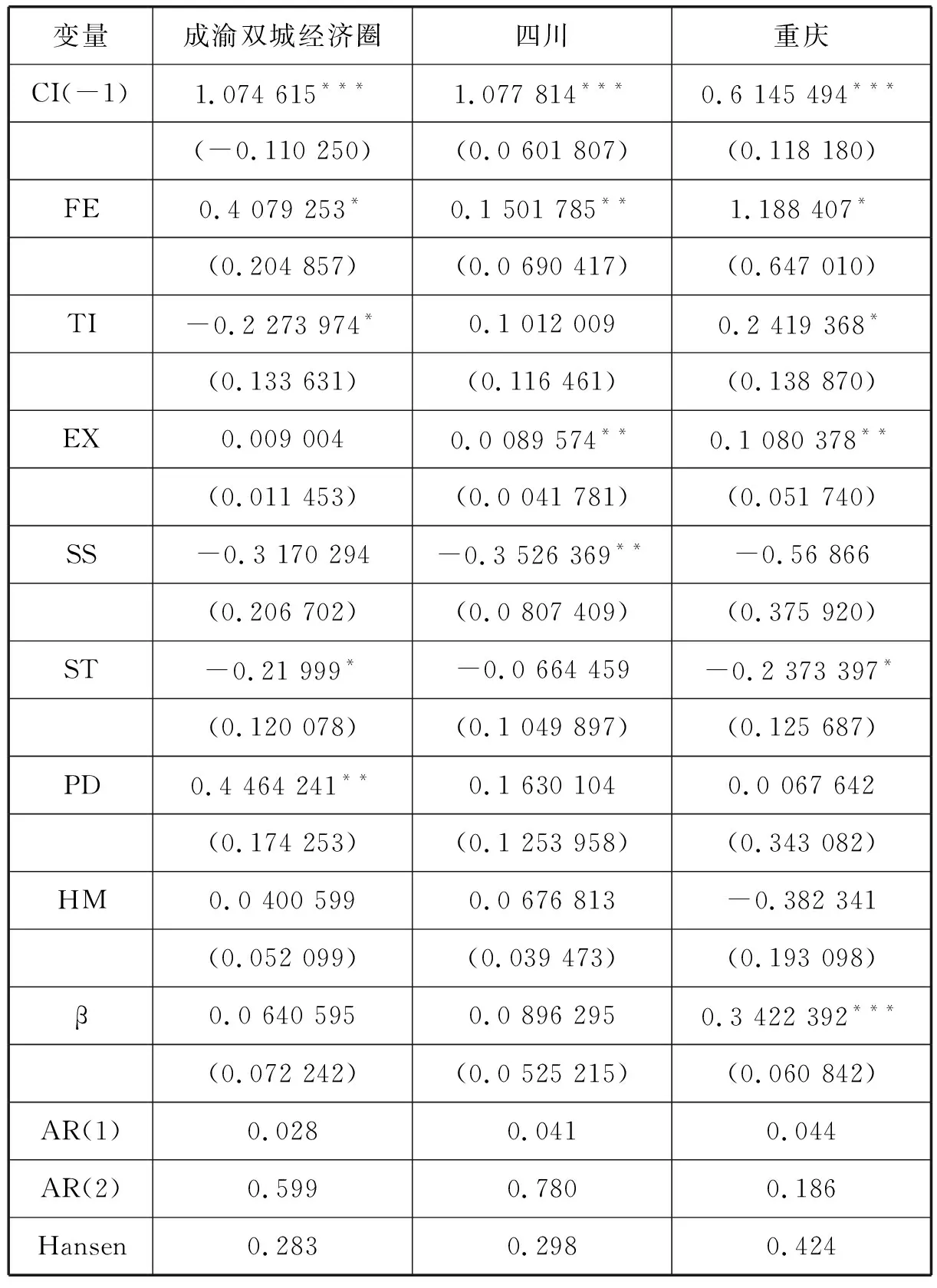

将成渝两地、四川省以及重庆市数据分别代入模型2可以得到如表3所示的SYS-GMM实证结果。首先是成渝两地,经系数值和显著性判定,成渝两地综合福利水平基本受上一年经济、社会、文化、生态四个方面的正向影响,并且综合福利水平的单位提升大于上述四个方面的单位变化。成渝两地政府财政支出对综合福利水平的提升作用是显著的,间接说明社会的综合福利水平在一定程度上依旧受到政府的积极支持,第三产业的系数表明成渝两地总体还是处于第二产业上升时期,人口密度对成渝综合福利水平的影响是正向的,表明即使成都市存在人口密度过高的情况,但成渝总体人口密度对综合福利水平依旧是提升作用。此外,中小学生人数对综合福利水平的影响是消极的,主要原因在于综合福利水平中,城乡人均可支配收入的权重不低,间接体现家庭教育支出对其福利水平的抵消作用,进而抵消社会综合福利水平。

四川省的综合福利水平除了受到往年福利水平的正向影响之外,还在一定程度上受到出口额的正向影响,即四川省出口额每变动一个单位,其综合福利水平将上升0.0 068个单位,四川省的综合福利水平同样受到财政支出的正向影响,但是四川省社会零售总额对综合福利水平的影响是负向的,主要原因在于最低社会保障人数与消费能力理论上总是负向关联,而该变量在综合福利水平中处于最大权重。

重庆市的综合福利水平依旧较大程度上受到上一年影响,这一点动态因果关系毋庸置疑。重庆市政府财政支出对其综合福利水平的积极影响是显著的。区域异质性回归表明,三者皆受到政府财政支出的积极影响,这也是我国一大特色。值得注意的是,重庆市第三产业产值对其综合福利水平的积极影响同样是显著的,这是重庆市与四川省最大的差别。另外,出口额和中小学生人数对综合福利水平的作用方面,重庆市与四川省结果一致。

(三)不同综合福利水平下的实证结果

成渝地区双城经济圈内部存在发展不平衡的问题。无论是成都一家独大问题所致,还是人口过于集中问题所致,亦或者是成渝两地工业重合率过高等问题所致,成渝地区内部福利水平的地区异质性讨论是非常必要的。如表2所示,除重庆市主城区之外,高综合福利水平地区基本都是四川省各地级市。由此表明,财政支出对高福利水平地区的影响同样显著,间接证明高水平地区的发展同样也要依赖于政府的财政支出。而且通过系数对比发现,高福利地区对政府的财政支出利用效率更高,高福利地区还在较大程度上受到“第三产业产值”的强力支撑,这与经济发达地区产业结构GDP占比类似的结论同理,这也是高福利地区与低福利地区最大的差别。人口密度对综合福利水平的正向影响表明高水平福利地区依旧受人口密度的影响,理论上类似于中心商业区的发展历程。

表4 异质性检验表

低水平福利地区几乎只受到政府财政支出的正向影响,政府财政支出每上升一个单位,低福利水平地区的综合福利效益将上升约0.84个单位,这说明财政支出对低福利水平地区的扶持存在能效成本,而高福利地区不仅不存在能效成本,相反其单位财政支出对综合福利水平的贡献远大于本身的单位成本。

(四)稳健性检验

综合福利水平是一种由主成分分析方法加权形成的因变量,并且财政支出并不类似于科技水平存在多个变量替代,即用替代变量来做稳健性检验是不可行的,因此选择变更方法的思路进行核心变量的稳健性检验。如表5所示,成渝地区财政支出和第三产业产值对综合福利水平的影响与SYS-GMM方法的结论基本一致,主要区别在于前者的系数区间大于后者。四川省的稳健性检验与表3都证实了财政支出对福利水平的提升作用,重庆市的稳健回归与系统广义矩估计结果基本一致。

其次,成渝地区第三产业的产值对综合福利水平的抵消影响依旧存在,这间接说明第二产业(规模能耗作为逆生态福利指标)对成渝大部分地区综合福利水平的贡献依旧较为明显,低福利地区的财政支出系数方向与系统GMM方法基本一致。综上所述,固定效应模型的核心变量系数与SYS-GMM方法的系数方向一致,关键差别在于SYS-GMM方法回归系数区间更小,而前者系数区间更大,这间接体现了两步系统广义矩估计的稳健标准误估计。

五、结论及政策建议

(一)结论

综合福利水平包括经济、社会、文化以及生态四个方面。针对成渝地区整体而言,政府财政支出对综合福利水平的促进作用十分显著。成渝地区综合福利水平的主要贡献来源于第二产业,这与成渝除成都、重庆主城区之外的地级市及各区县的现实状况相符。此外,成渝综合福利水平的提升还在某种程度上得益于较高的人口密度。加入控制变量后,四川省政府财政支出对综合福利水平的提升依旧是显著的,其综合福利水平在一定程度上还得益于出口额的上升,这一点与重庆市相同。重庆市财政支出对综合福利水平的促进作用与四川省基本一致,重庆市第三产业的产值对综合福利水平的积极影响是直接的,从而表明重庆市在产业结构方面相较于四川省更胜一筹,这也与两地人口差距巨大相关。

福利异质性方面,高综合福利水平地区除了受到二、三产业贡献外,还受到财政支出和出口额的正向影响,即高福利地区的影响因素是综合的,而低综合福利水平地区仅较大程度上受到政府财政支出的正向影响,并且高综合福利水平地区和低综合福利水平地区对财政支出的利用效率也存在差距。

表5 模型稳健性检验表

(二)政策建议

从地区差异看,成渝地区总体上应该继续坚持政府财政支出对福利水平的促进作用,特别是对低福利地区而言,此举更是响应了“十四五”规划。四川省未来的发展重心在于总体上加快促进产业结构优化,进一步提升其福利水平,不断将福利水平的主要支撑从第二产业转移到第三产业,同时应更加关注出口应有的贡献。而重庆市未来的发展重心在于产业结构升级,重庆市综合福利水平的贡献排名分别是政府财政支出、第三产业产值以及出口额,因此其将对福利水平的依赖从政府转移到市场,这也是重庆市未来福利水平质变的必由之路。

从福利异质性看,高福利水平地区应该坚持二、三产业对福利水平的促进作用,总体上不断推进产业结构优化与升级,充分发挥“看不见的手”对福利水平的效率提升,以减轻政府财政支出压力,将配额更多转移到低福利地区,从而促进地区公平。低福利水平地区前期应该充分发挥政府财政支出的“扶持作用”,关键在于效率提升,不断厚积薄发才是发展正道。

注释:

① 受抚养子女家庭。

② 考虑到大学及以上学历的学生可能来自全国各地,而最终选择留在当地对社会福利水平做贡献的基本是当地学生为主,并且本地学生即使外地求学,回到家乡的人数也是占主要部分,最终考虑“中小学学生人数”作为教育影响因素代表。

③ 四川省样本选取的地级市:成都、德阳、眉山、资阳、遂宁、乐山、雅安、自贡、泸州、内江、南充、宜宾、达州、广安、绵阳。重庆市样本选取的各区县:主城区(大渡口、江北、沙坪坝、九龙坡、渝北、北碚、南岸)、涪陵、长寿、江津、合川、永川、南川、綦江、大足、璧山、铜梁、潼南、荣昌、万州、黔江、梁平、丰都、垫江、忠县、开县、云阳。