战争记忆的影像化建构:以“新主流”电影对抗美援朝战争的书写为例

王娅姝

近两年,以《金刚川》(2020)《长津湖》(2021)《狙击手》(2022)《长津湖之水门桥》(2022)等为代表的一批抗美援朝主题战争电影相继出现,其以官方背景、类型化架构和主旋律色彩,深度汇入并丰富了已趋成熟的“新主流”电影。文本之外,围绕这批影片展开的各类访谈、评论和研究成为热点,同时形成了一种接受性的话语,将70年前的历史记忆引入当代的文化空间之中。

电影《上甘岭》(1956)、《英雄儿女》(1964)是“十七年时期”中国电影对抗美援朝战争进行集中表现。无论何时,当我们要再现过去时,我们所选择的媒介和形式都将对其创造的那种记忆产生影响。如果说,基于真实历史的战争叙事自有其纵贯时空的稳定结构,那么新时代下电影工业的崛起、影像生产/接受的数字化转型、电影观众的代际更迭等,则无疑充当了新的变量,直接影响着近期的战争记忆构建。《长津湖》总制片人于冬曾说:“我们这一代人,要有属于我们这一代人的抗美援朝电影”。在完成“新主流”电影弘扬主旋律、输出核心价值的中心任务之余,《长津湖》等战争电影显然还承载了某种代际间的文化记忆接力使命。因此,记忆的再生产问题,以及这种再生产与国家、民族、时代和媒介结构间的互动关系,也成为了讨论这几部战争影片的重要切入点。

一、从“儿女”到“先辈”:记忆的跨代修辞

1925年,莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Habwachs)提出“记忆的社会框架”(Les cadres sociaux de la mémoire),强调人类记忆对社会环境的依赖,认为记忆是在集体性的互动交往中被建构的,集体记忆是立足当下对过去的重构。哈布瓦赫的论述正式开辟了“集体记忆”(Collective Memory)的理论话语场,不过,却未将媒介、传播和文化想象的相关内容纳入其中。此后,德国学者阿斯曼夫妇(Jan Assman,Aleida Assman)在哈布瓦赫的基础上,借助对“文化记忆”(Kulturelles Gedächtnis)的跨学科阐述,将那些由媒介和制度再现的记忆确认为集体记忆的有机组成部分。从此,大众媒介与流行文化就可以被视为集体记忆的一个重要场所。

在阿斯曼的论述中,文化是一种权威的、象征性编制起来的“意义世界”;文化记忆则是一种体制,它被抽取出来对象化,然后存储在一些象征形态当中,时常会从一种情境转移到另一种情境,由上一代传承给下一代。因此,历史变迁中的文化记忆总会带有较强的象征色彩,一定程度上其实是对“记忆之表征”的跨代传承。

在一个高度媒介化的社会语境下,值得纪念的事件往往会在几十年乃至几百年里被不同的媒介反复展现。因此,人们对于战争、革命以及其他历史事件的了解,也许并非指向我们可能会谨慎地称之为“真实事件”的东西,而是会指向既存的媒介结构的标准,指向媒介文化中流传的叙事和意象。例如,《英雄儿女》中的一句“为了胜利,向我开炮”在整整一代人的记忆中已凝结为抗美援朝战争的精神缩影;《我的祖国》《英雄赞歌》等配乐也在代代传唱的过程中成为情怀性的符号;如今“第七穿插连应到157人,实到1人”的情感张力在青年社交网络中持续发酵,上述这些都将文化记忆带入了两组互动性的关系之中,其一是历史真实与记忆表征间的互动,其二则是不同时段内对同一事件的记忆表征间的互动。就后者而言,作为“新主流”大片的《金刚川》《长津湖》《狙击手》等,与作为“十七年”时期的经典之作《上甘岭》《英雄儿女》,则呈递出两类差异化的记忆修辞。围绕同一场战争,电影在叙述修辞上形成了从“儿女”到“先辈”的跨代转变。

在《英雄儿女》的开篇段落中,战士王成与妹妹王芳在战场上相遇,王芳第一时间将父亲的照片和信件拿给兄长看。这张照片在兄妹之间推让了几番,最终由王成重新带上战场,并成为其牺牲之际留言“交给我妹妹”的重要遗物。父亲的形象,是王成、王芳兄妹出生入死、不怕牺牲的精神支柱,在一定程度上,也是鼓舞其战斗的根本动力。在“十七年”时期的政治语境下,对抗美援朝战争的书写将“父”与“国”的意象紧密地重叠在一起。“英雄儿女”四字更借助片名对志愿军战士的身份进行冠名:父辈的儿女,祖国的孩子。王芳的两位父亲,分别是工人王复标与革命者王文清,前者以辛勤朴素抚育她成人,后者以英勇坚定教导她成长。作为“革命新人”的王芳,恰恰是在“认父”的身世进程中完成了“认国”的政治洗礼。在影片结尾一镜中,工人和革命者并肩以“父”的期许目光遥望战斗中的“儿女”们,更以视觉化的隐喻巩固了家国同构的内在主旨。

照片这一物质性的符号同样出现在《长津湖》中。不过,七连指导员梅生直到牺牲时刻都贴身珍藏的并不是父亲的照片,而是八岁女儿的照片。在电影的设计中,梅生是一名本已退伍的老兵,看到战报后自愿追赶上了赴朝部队。他重返战场的理由是:“这场仗如果我们不打,就是我们的下一代来打。我们出生入死,就是为了他们可以不再打仗。”在此,《英雄儿女》中年轻、懵懂的志愿军新人,已被置换为历尽沧桑、为下一代负重前行的父辈形象。被父亲所鼓舞和勉励的战斗热情,也随之改换为保护妻儿的责任使命。如果说,《上甘岭》《英雄儿女》中的父亲是作为国家的化身而降临在战场上,那么在《长津湖》等影片中,相对于抽象的国家政治已具象化为后人的安宁和福祉,在相对微观的同时也更具普适性的情感信念。《狙击手》中的战士胖墩在牺牲之际为儿子取名“铁板”,这个名字正是他作为一个“从未见过面的父亲”最后留下的东西。战斗间隙,狙击手平河发出的感慨“希望下一代活在一个不再充满硝烟的年代”,更以接近于“打破第四堵墙”的方式,建立起向当下敞开的跨代对话空间,将“当今和平受益于先辈”的历史结论直接释放出来。这种围绕同一批历史人物进行的差异化修辞,是在考察这两组电影时一个特别突出的现象。

回顾性的修辞在当下的“新主流”战争电影中也有大量的使用。在《狙击手》的开头,主角大永以“我给你们讲讲我们五班的故事”的画外音率先出场;在《金刚川》中,士兵小胡稚嫩的形象与已然老去的“老胡”的声音重合。这种以亲历者讲述从前的叙事方式,将影片明确无误地导向了追忆性的过去时态,也再度提示出记忆主体的先辈身份。相较于突出英模形象、展现大无畏革命精神的《上甘岭》和《英雄儿女》,当下的战争电影显然将重点部分转移到了对历史的传承与延续、对革命先烈的铭记与感念之上。在这一转变中,也透视出外部接受语境的整体改换。

早在解放前,毛泽东就曾在延安文艺座谈会上明确指出:“文艺是从属于政治的,但又反转来给予伟大的影响于政治。”解放后,这一主张进一步在“工农兵电影”中得到系统的贯彻,以其文化的、价值的、宣传的逻辑,巩固着新中国政权的合法性。对此,有人将“十七年电影”譬喻为国家政治记忆工程和政治认同工程的组成部分。不论如何,建国初期,电影与意识形态之间确实结成了高度密切的关系。在此种语境下,电影对这场“建国之战”的再现,便与共时性的国族任务紧密相连。王成、王芳、王兰、杨德才等年轻战士的身上,除了革命英雄主义,更重要的特质在于“青春儿女”式的成长进步空间,这正是共和国对“新人”的期待和召唤。不怕牺牲、甘于奉献的集体主义精神,“向王成同志学习”、踊跃立功的革命进步思想,高度呼应了社会主义建设初期弥漫在全国的整体氛围。《上甘岭》和《英雄儿女》借助对战争的书写,将银幕内外的一切“儿女”团结起来,投入建设新中国、建设社会主义的时代浪潮之中。

相较之下,当代“新主流”战争电影使用追忆的、先辈的口吻打开战争空间,一方面是为了将相对久远的故事尽可能地还原到历史现场之中;另一方面更重要的原因,则是新型时代语境的影响。去政治化的信息时代,宏大而抽象的理念往往只有在回落至具体化的语态中时,才能被最大限度地接受和记住。这也正是所谓“新主流”电影区别于传统主旋律电影的根本所在,主导价值是以渗透性的方式、润物无声地抵达。《长津湖》《金刚川》《狙击手》等影片,调用了“先辈的青春”的回顾视角,也建立了一个将从前和当下耦合起来的影像时空体,将70年的时代变迁附加于观影时刻。就这点而言,观众对“当下”的体验无疑也是电影叙事的重要组成部分。当看到一颗冻硬的土豆在战士之间相互传递,遍布凹痕的汤勺从岩石边试探性地伸出,或是整个连队集体匍匐于霜雪之中时,当下的生活便既是对比也是答案,为残酷、匆忙的牺牲赋予了可被理解的价值。可以说,《上甘岭》《英雄儿女》的年代,电影结尾曾许诺了一个隐约趋近的未来,而在《长津湖》《金刚川》的年代,这个未来已经确凿无误地到来了。因此,当战场的残酷与现实中“我”的安稳构成直接的因果关系,当银幕上的青年与“我的父亲”“我的爷爷”形成身份上的对接,历史便更能跃出于陈述性的事实,进入带有情感意味的记忆建构中。

二、情念体验:记忆空间的生成

人类学研究已经表明,在不借助相关载体的前提下,集体享有的知识在持续时间上有一定的限度,这个限度通常是三代人的时间。进入21世纪第三个十年,我国仍健在的抗美援朝战士已多数进入耄耋之年。随着这代人的逝去,有关这场战争的亲身经验将会一同远走。因此,在近年的仪式、展览等官方纪念活动中,与记忆相关的话语频繁浮现。其中,最关键的问题也许并不是我们如何定义或定位这场战争,而是在一个代际更迭的转型期内,如何更好地将前人的经验转化为与自我相关联的认知,进而完成历史记忆的代际传承。

电影具象化的叙事特征为记忆接力提供了有效的手段,通过视听情境的中介作用,历史性的知识和陈述能够被有效地铸造为关于过去的意象。在某种程度上,作为抗美援朝纪念工程组成部分的《金刚川》《长津湖》等,正是充分利用了电影媒介的这一特性,从而成为衔接起多代群体的有效的文化记忆装置。电影中,历史是在情境化的体验空间中呈现的。区别于历史教育,这种体验情境是在观众面前自行展开的,观众只需以感官进入即可,并不需要调用太过复杂的知识结构。这一过程中有两个突出的特征,其一是情念性,其二是依仗电影工业实现的真实感。在帮助建立一代人对抗美援朝战争的认知时,围绕虚构和想象,这批影片也同时正在生成新一代的文化记忆。

较之于官方的历史叙述和早先的革命经典,“新主流”电影的战争记忆表征中大量、充分地调动了情念(Pathos)。情念比情感(emotion)更强调一种带有激情的东西作用在“我”的身上,进而促使“我”产生行动的过程。通常情况下,情念指向的是那些历经时间考验而存下来的、普遍性的情感动力。因此,它总是能将处在不同历史阶段的人群连接起来。

在《长津湖》《金刚川》等影片中,情念性首先表现为一种人的脆弱,这一点在早期的国产战争电影中很少出现。《长津湖》中,被视为“不死神枪手”的谈子为对新兵伍万里的第一个忠告,就是“没有冻不死的英雄,更没有打不死的英雄,只有军人的荣耀”。《狙击手》则在枪对枪、弹对弹的建置下,调用高速摄影、子弹时间等精致的视听语言,充分地描摹了肉身在枪火中陨落的残酷性。《金刚川》和《长津湖之水门桥》的手法相对直接,以大篇幅、强纪实感的画面,全方位地展现了战争机器绞杀血肉之躯的惨烈场景。较之《英雄儿女》中“王成是特殊材料制成的人”,当代战争电影里的志愿军战士会死、会痛、会怕。《长津湖》中,梅生毅然归队,同时也承认自己对打仗怀有“二次恐惧,像当新兵时上战场一样害怕”;雷睢生身经百战,牺牲之际只留下“疼死我了”“别把我一个人留在这儿”的哀嚎;《狙击手》中被炸掉半个身子的小徐临终因难忍疼痛而请求“可不可以喊出来”。在本该昂扬的高光时刻,电影却褪去了理念和主义,回归最基本的身体感觉、个体感受。在以往的国产战争电影中,这种身体和个体的感觉并不是塑造英雄的常规语法,但从情念动人的角度考察,脆弱却是隶属于每一个生命体、每一个凡人的共有特点。“特殊材料制成”固然令人崇敬,但深谙脆弱依旧甘愿赴死,更使人动容,更触及英雄主义的本质。这种脆弱性在钢铁般无坚不摧的形象上开辟出一道缝隙,从中渗透出了“最可爱的人”永恒的温度。

这几部电影在对叙事视点和结构的设计上,也将情念的力量居于中心。几部影片不约而同地选取了具体化的角度,将电影时间充分作用于“人”,建立观众和人物的深度情感交互。《金刚川》以三个视点复调式地讲述了同一个故事,“士兵”段落结束后,故事线已经搭建完成,重复的目的就指向了情感。在一遍遍的讲述中,情念的力量不断积蓄,并最终在人桥段落中达到高潮,总导演管虎将这一过程比喻为“在观众心里打了一拳”。《狙击手》在创作之初就确定了“一叶知秋”的思路,庞大的朝鲜战场被浓缩为一个不知名的角落,一个官方历史叙述都难以顾及之处。与之相对的则是电影对“点名”的仪式化处理,胖墩、小徐、米老二、孙喜、绿娃子、王忠义、高军、牛贵这些普通的战士,在班长刘文武的点名中依次出现,又在战斗中接连死去,最终在结尾另一场完全仪式化的点名中升华为传承性的存在。如果说,紧要关头用一个班战士的命换一条情报是特定历史语境下的无可奈何,那么在当下,影像叙述则恰是在此基础上推进对人、对人之价值的追记。相似的设计在《长津湖》中亦有体现,七连连长伍千里随身携带的笔记本里,记录了连队所有战士的姓名,尽管其中多数人都没有视觉化的形象,但名字就是一种在场,是一种建立在个体身份上的铭记。伟大的战争,伟大的军队,是由一个个活生生的人构成的。在谈及《狙击手》全片的主题时,导演张艺谋亦明确强调,抗美援朝战争,是一个个普通的人用血肉之躯完成的壮举,我们要记住这些最后在史料上也许仅仅留下了名字的普通人。

情念体验建立在对战争场面的真实复刻上,这种真实性也成为记忆空间成立的关键。影像以视听触感的方式作用于观众,营造出历史的现场感。当前,中国已将抗美援朝战争定义为“在交战双方力量极其悬殊条件下进行的一场现代化战争”。三年内,中国人民志愿军在朝鲜战场共进行了五次大型战役,才争取到和平发展的宝贵时间。对这场战争的记忆,应围绕其胜利的结果,更应感念其艰辛与不易的过程。立足于大量的文献档案、军事资料、回忆录和口述史的基础上,《长津湖》《金刚川》等影片在表现战争的残酷细节方面有了显著的突破:敌方的燃烧弹在短时间内就将两个山头烧焦;火焰枪顷刻间就将奔跑中的战士化为灰烬;飞机扫射石滩,鲜活的身体在须臾间被粉碎;榴弹炮、飞弹和延时弹如雨水般密集地降下……这种视觉上的直观感和冲击性,建立了和平年代下观众对战争的第一重认知,也很有可能是刷新式的认识。如果说,《上甘岭》和《英雄儿女》中的死亡,尚有部分革命浪漫主义的崇高渲染,那么当下的这批作品,则是以高度贴近于真实的诚恳,以视听手段所具备的建构力,尽力还原、搭建出历史上那个极端残酷的朝鲜战场。正是在数个“目不忍视”的时刻,电影将观众带离当下,步入了老兵们的记忆空间之中。

不论是生命之脆弱,还是死亡之沉重,《长津湖》等影片的情念体验能够成立,客观上还应归因于中国电影工业在新时期的高度发展。电影工业深度涉入官方记忆工程,更以中国特色的方式,集中调用了大量的相关资源。本文涉及的所有“新主流”战争影片,都有多人联合执导、官方资金支持、军事部门和地方政府协助拍摄等独特的优势。在此前提下,正如黄建新所说,拍摄不再是一个人的事,而是在一个巨大体系的保障下进行的集体工作。例如,《长津湖》两部电影投资累计十几亿元,三个导演组前期拍摄的工作人员共有7000多人,加上后期的工作人员,共超过12000人。动用如此庞大的人员和资金制作一部电影,这在没有现代电影工业技术支撑的国家是难以想象的。《金刚川》从项目启动到完成共计不到4个月的时间,三个导演组超过5000人在短时间内默契的配合。影片在大比例实拍的基础上,使用了虚拟拍摄预演、动作捕捉等行业先进技术。在拍摄地辽宁丹东,为了高度还原志愿军修桥的空间细节,“中国铁建”仅用了七天就在水下修出一座桥基;剧组的道具部门在不到一个月的时间里,一比一还原式地打造了影片中的军用高射炮。毫无疑问,在当下围绕抗美援朝战争展开的影像刻画中,真实性的观感是以工业水准为前提的。这种工业化的渗透较之以往的国产“大片”来说,不再着重营造视觉快感,而是更为积极地建立视觉触感,强调影像与历史细节间的衔接,以使观者有亲历性的感受。最终,观影的时刻与历史记忆的时刻形成时空耦合,银幕、观众、历史三者可以在具象化的场域中进行深度联结。

三、记忆共同体:朝向当下与未来的集体认同

关于历史的记忆有双重功用。纵向上,记忆不仅阐释着过去,也始终组织着当下和未来的经验。我们回顾历史,纪念往昔,也将从中提炼出的精神动力作用于当下及未来。横向上,记忆围绕着对过去、起源、传统的认同,在集体和个人之间建立了联系,使我们能够过一种共同体的生活。因此,在朝向过去的姿势中,总是潜藏着关乎当下及未来的身份认同。

作为近年的重大国家事件,对抗美援朝战争的纪念催生出仪式、展览、集会等多种记忆形态。影视创作既是其中的一个部分,又是最具传播效应和普及效率的部分。《金刚川》在抗美援朝战争纪念日两天前上映,《长津湖》《狙击手》《长津湖之水门桥》分别在国庆节和春节这两个对于中国电影市场而言也许是最重要的档期推出,《长津湖》更以超56.95亿元的票房,成为中国影史票房排名第一的影片。在群体性的文化消费中,个体经验、纪念仪式、家国想象恰切地融合在了一起,夯实了国人的民族意识。正如已被指出的那样,区别于解放战争题材的革命叙事和阶级叙事,抗美援朝电影首先是一种国族叙事,构建的是一种共同体想象。围绕抗美援朝战争的记忆空间因此也就成为了一个凝聚性的结构,一个关于历史、价值和身份感知的记忆共同体。

连续性的历史感知意味着一种身份生产,凝聚并团结着那些认同一套价值逻辑的群体。正因为记忆是带有认同迹象的知识,所以围绕历史记忆的叙述和想象,本质上也是一种价值立场的表达。电影的虚构性决定了其在表现历史、建构文化回忆时,会进行有针对性的拣选及侧重。因此,影像文化记忆比纯粹的历史记忆更能凸显围绕在周遭的价值体系。对于《金刚川》《长津湖》《狙击手》等影片而言,它们最核心的记忆使命也许并不是像纪录电影一样全面贴近历史,反而恰恰是展现一种经过当代价值充分“注释”后的记忆文本。例如,在《狙击手》中,侦察兵亮亮因寒冷而逐渐失去意识,刘文武带领战士们高唱《中国人民志愿军战歌》试图唤醒他的段落,与其说是一个叙事的时刻,不如说是一个召唤和认同的时刻,将银幕内外的民族身份铆合在一起。《长津湖之水门桥》中,战士们在执行任务前一齐向祖国的方向敬礼,用“新中国万岁”与彼此诀别。《金刚川》结尾的“人桥”也是在同样的民族凝聚力和向心力中出现。在战争这种极端对立的类型结构中,最深层的价值毫无疑问地指向了国族认同,指向了族群对其自身的认识,这一过程就实现了文化记忆在横向的共同体打造方面的作用。

图1:“抗美援朝战争”关键词全网搜索指数随时间变化情况

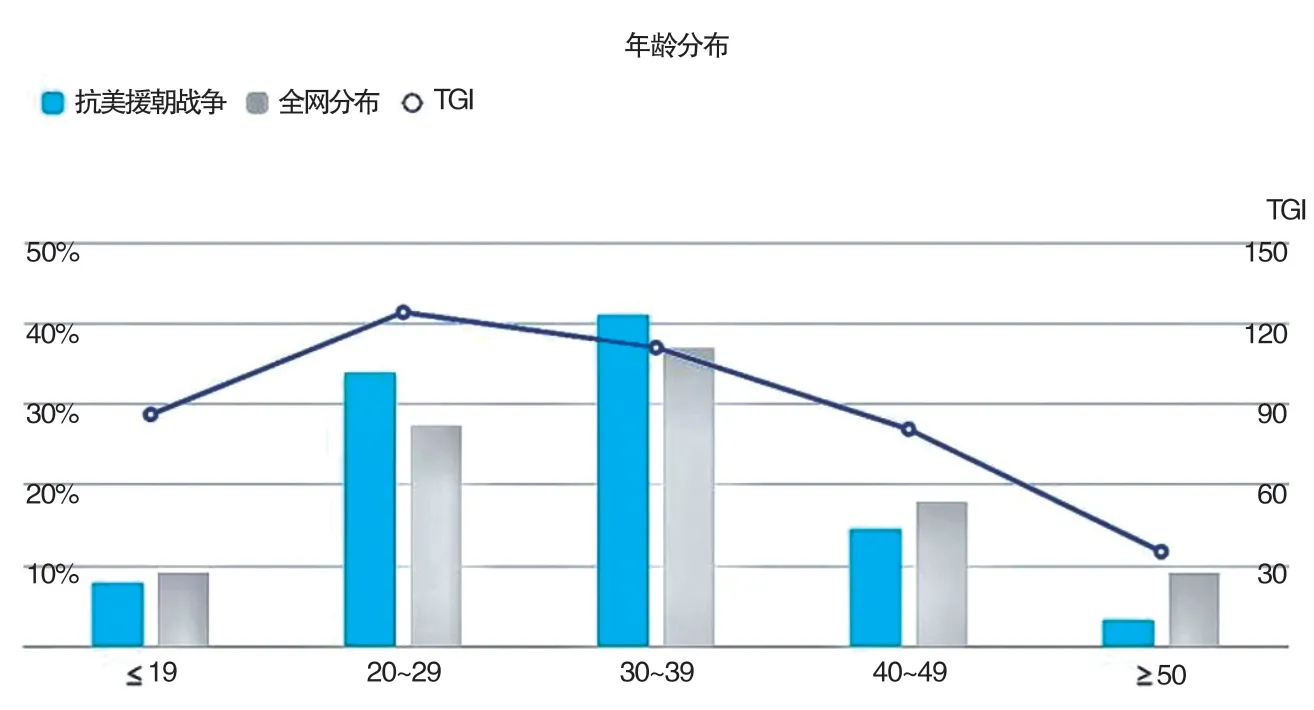

图2:“抗美援朝战争”关键词全网搜索用户年龄分布情况

在全球化与后冷战秩序下,当今世界是一个身份认同的时代,也是一个身份之争的时代。当代围绕抗美援朝战争的记忆书写,本质上已经超越历史,更多地关联起集体性、民族性的未来认同。在这种认同中,曾长期以“自上而下”的形式建构起来的国家意识形态,正在逐步转变为“自下而上”的集体国民意识,并参与到了当代中国人的身份实践之中。不论是《金刚川》中的“人桥”,还是《狙击手》中的无名战场,都在强调着一种去中心化的集体概念,就“默默无闻者”对历史的巨大推动作用给予了充分的肯定。更为典型的例证来自于《长津湖之水门桥》,作为《长津湖》的终章,《水门桥》的结尾不仅是对这一史诗电影工程的提炼与总结,在某种程度上,更释放出经官方确认、由主流文化传达的当代国族的立场和态度。历史上,第九兵团时任司令员宋时轮在率部归国途中曾经下车,向着朝鲜战场的方向深深鞠躬——影片中,这一事件被拣选出来并进行了视觉化的突出。在临近结尾的时刻,宋时轮躬身的背影显然构成了一种带有象征意味的话语,透现出国家、政权、意识形态等“上层概念”对平凡人的深切尊重,在宏大叙事和对立性的阵营建置中汇入了“人民是历史的创造者,人民是真正的英雄”的当代论述。

正如伍万里在归乡时对幻境中的伍千里所说:“我那么说是因为我找到了一块特别特别好的石头”——壮阔的历史、恢弘的战绩,任何了不起的可量化的成就,究其根本都是每一颗平凡的“石头”的努力与付出。一个在文化自信中逐渐强大的国家,其对历史的肯定,对集体记忆的巩固,即使是对国族仇恨的书写,都应建立在尊重和肯定具体的“人”的价值基础上。人道主义高于对立化的阵营观念,高于抽象的意识形态,也最容易凝聚现实中成千上万的“伍万里们”年轻的心。这是《水门桥》在基本的类型化和“新主流”化之余,体现出的重要价值。

结语

综上所述,本文以几部抗美援朝题材的影片为例,尝试分析了当代“新主流”战争电影对历史记忆、集体记忆和文化记忆的表征与建构。总体而言,时代发展下的语境变化、媒介结构的转型升级、代际更迭中的受众群变化等,都参与到了当前“新主流”战争电影对抗美援朝记忆的影像建构和文化想象之中。通过建立起追忆性修辞,当代电影打开了隶属于先辈的记忆空间,并通过大量调动情念的力量,使这种记忆空间真实可感、深刻动人。借助于群体性的文化消费,“新主流”战争电影将国族意识和集体身份认同融合,在历史的书写中释放出当代性的价值与立场,后者在朝向未来的进路中,会持续生产隶属于国族的集体认同。这种高度涉入集体记忆、调动集体情感的尝试,显然已在一定程度上突破了主旋律电影“命题作文”式的创作与接受模式,并为族群式的文化记忆建构提供了可行的路径。