作为电影伴随文本的超现实主义绘画

——以马格利特作品为例

岳继平 苏静

2022年第75届戛纳电影节官方海报的主画面来自《楚门的世界》。楚门所处的环境,同时也是雷内·马格利特(Rene Magritte)绘画《月光建筑》的主要内容,超现实绘画所呈现出的理想和现实,真实和虚假之间的错位,经常以电影伴随文本的形式出现。电影在发展过程中,西方绘画的题材内容、风格样式、构成元素,诸如暗与明、物体与色彩、形式与地位、远与近等关系特征也不断地被电影所吸纳。

电影作为一个完整、有意义的符号系统,不仅包含了电影符号文本本身,也包含了伴随文本的任意符号文本,并携带了大量社会约定和联系。作为伴随文本,绘画是“伴随着符号文本一道发送给接收者的附加因素”,观众除了对电影符号文本进行解码,也会对电影伴随文本进行解码。

学者赵毅衡将伴随文本分为三大类,显性伴随文本,包括副文本(para-text)和型文本(archtext);生成性伴随文本,包括前文本(pre-text)和同时文本;解释性伴随文本,包括评论文本(metatext)、链文本(link-text)及先后文本(preceding/ensuing text)。伴随文本并不直接显现于文本之中,但是符号接受者很可能意识到或“不自觉地”意识到其存在。既然任何符号文本,都在文本边缘之外或表达层之下,携带着大量没有进入文本本身的因素,那么我们有理由相信,作为较早用形象来反映现实,但比现实更具典型性的,反映社会意识形态的绘画,是电影不可忽视的伴随文本。

在马格利特的作品里,图像通过组合、重复和命名等方式,将不可见性思想转化为可见性图符,赋予叙事无限可能性和张力,同时他作品中展现的图与词的断裂叙事话语、图像的背叛,已经成为超现实主义运动中最具标志性的形象。电影艺术造价不菲,它的意义更是极难把握,隐含的信息和意义正是戏剧性的基本要素,潜文本赋予画面重要的意义。当电影剧本的潜文本挖到人性最深处时,它比表面上的动作更能打动人心。这也是马格利特作品频繁出现在电影中的原因。

一、显性伴随文本:绘画的直接展示

(一)副文本:电影海报

副文本是显性伴随文本的一种,是“文本的‘框架’因素,如电影的片头篇尾,唱片的装潢”。将此概念引述到电影,电影的副文本是电影的名称、导演、演员等。电影海报是向公众报道、介绍有关电影、戏剧、文艺表演、体育活动、报告会、展览会等信息的文书。也是观众未看到电影时,对电影文本的第一视觉印象,也可以说是电影的副文本。

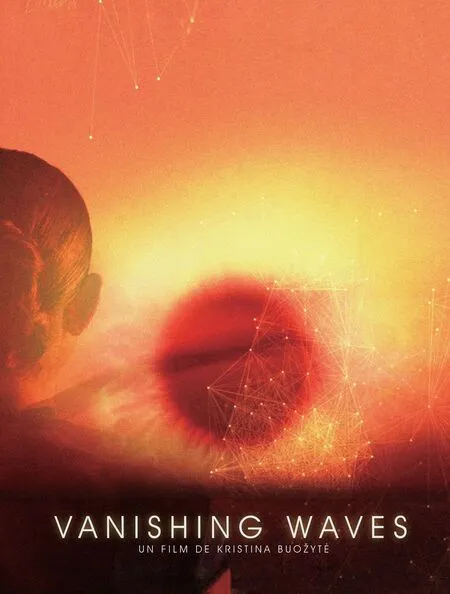

以电影《消失的浪潮()》为例,影片海报直接采用了马格利特的作品《恋人》,这幅画描绘了两个拥抱在一起的人隔着面纱互相亲吻。男性穿着黑色西装和纯白色衬衫,系着领带。他拥抱了一个穿着红色无袖白色镶边衣服的女人。两个人物的脸和脖子分别被白色的面纱完全盖住,像死亡一样的布料将两个人物永远分开,营造了一种神秘的氛围。

海报本身揭示了电影的主题:用科幻的方式探讨人的潜意识。这对亲密爱人看起来诡异的原因主要源自马格利特用白布遮住了他们的脸,很多人怀疑这是否是爱情被否认的吻。马格利特曾亲眼目睹母亲自尽后被救援人员从桑布尔河里拖出来,母亲衣服的布料遮住了她的脸。据说,这种幻觉一直困扰着他,这也是他在20世纪20年代后期创作的一系列作品的灵感来源,包括著名的《恋人》。理解了马格利特这幅画,也就能从影片《消失的浪潮》纷乱的叙事中抽象出核心信息。

(二)型文本:超现实主义绘画

型文本是文本显性框架因素的一部分,它“指明文本所从属的集群,即文化背景规定的文本‘归类’方式”,我们的解读不得不从文化中借用各种文本。在型文本的解读过程中,其实有两重类型的解读,一重是电影的类型,另外一重是绘画的类型。马格利特的作品多出现在惊悚和奇幻类的电影中,也可以说是对马格利特作品的整体注解和说明。

马格利特作品属于超现实主义,超现实主义画家在领会到精神分析与达达派的无意识关联后,把精神分析中对梦想、幻想、幻觉和白日梦的分析,作为一种可能的艺术创作法在绘画中加以展现。日常事物通过画家的安排,出其不意、意想不到的并置和不合理,形成了截然不同的表现效果。超现实主义作品的特征以及马格利特作品所带有的符号寓意,成为惊悚、奇幻电影的首选(见表1)。

二、生成性伴随文本:前文本和同时文本

文本是一种重新分布语言等级的跨语言装置,它是一种传达言语引导向各种先前和同时的讲述,因此文本是一种生成性。前文本实际上是产生文本时全部文化条件的总称,对于马格利特的绘画作品来说,前文本是艺术史中关于超现实主义的诠释,是马格利特传记,是有关马格利特的展览,也可能是一部电影中关于他的生平和创作的记录。

(一)前文本:苹果的可见与不可见

以马格利特的代表作品《人类之子》为例,画中描绘了一个男人外着大衣,内着白衬衫、系着红色的领带,戴着圆顶礼帽,站在一堵短墙前。短墙的后面是多云的天空和大海。你看不见那个人的脸,因为它几乎被一个漂浮的青苹果遮住。然而,当你再仔细辨别就会发现,男人的眼睛正从苹果的边缘往外窥视(见图一)。

马格利特笔下戴圆礼帽的男人,他那冷漠的神情中蕴含着对琐屑平凡的蔑视和反抗,让人想起波德莱尔的“优秀的人”。杜尚《大玻璃》里的单身汉们,他渐渐取代了所有人,包括马格利特自己。苹果就是一个道具。现实和梦境、真实与虚妄、存在与幻想共同组成了人们所认识的世界。这就是马格利特要传达给大家的理念,从不真实的画面中理解和思考我们的现实。

(二)同时文本:真实与虚假之间的转换

文本生产需要时间,因此相当多影响因素是在文本产生的同时出现的,故可称作“同时文本”。马格利特的《人类之子》,虽然被私人收藏,但是它的形象却一直被传播;Emoji图标中可以显示的《人类之子》,Google为马格利特诞辰设计的主图是《人类之子》,在同一时间段出现的绘画展览都可能促成同时文本的发生。

在电影《奇幻人生》中,“人类之子”的呈现方式更为隐蔽,影片中作家笔下的世界和现实的世界因为主角的出现而合二为一。咬着苹果一路狂奔的主人翁,看似掌控着自己的一切,但却被作家书写人生,这也向我们提问,当我们在常规和恒常中陷入恐惧和绝望时,是否从来忽略了究竟现实是不是真实?关于这个问题,影片在一开始就给了最好的注解。

我们再来看看电影中的《人类之子》,电影《和萨莫的500天()》,女主角Summer家中的桌上放着马格利特画作《人类之子》,除了镜头随意一瞥的暗示之外,影片中并未给过多解释,但是根据影片中女主Summer的行为,我们知道她对爱情积极的追求与否认爱情“永恒”的矛盾,Summer就如同画中那个被青苹果遮住脸的西装男子,“被遮盖”或者隐藏的部分才是真实的Summer。电影阐述爱情的同时,也在说明随着我们在经历中不断地变换着皮囊之下的自我,就像被苹果遮挡的真实,除了自己,没有人可以清楚地看到(见图二)。

图一:马格利特的《人类之子》

三、解释性伴随文本,包括评论文本、链文本及先后文本

(一)评论文本:《光之帝国》的拍卖

评论文本是“关于文本的评论”,不管是文本发生前还是文本发生后,无论是文本接受前还是文本接受后,无论是评论因素还是新闻因素,只要是关于文本的文本,都可以归入“元文本”的范畴。当我们是一部电影的评论文本时,一般指的是有关这部电影的评论,而对绘画的评论成为电影中某一画面的评论文本。马格利特作品最有名的评述来自米歇尔·福柯,在这本书里福柯从图形诗的角度,对马格利特作品的烟斗画进行了评析,也得到画家本人的回应。

图二:电影《和萨莫的500天》的画面

也有评论可能来自作者本人,如马格利特在1956年的一次电台采访中就解释了《光之帝国》这幅图像的起源,大致是说,一幅画所代表的是眼睛所能看到的东西,是必须要考虑到的东西。因此,这幅画所表现的是他所想的东西,确切地说,是一幅可以在白天看到的夜景和天空景观。对他来说,黑夜和白天能够带来让人惊喜的力量。

(二)链文本:多个版本的《光之帝国》

链文本是接收者解释某文本时,主动或被动地与某些文本“链接”起来一同接受的其他文本,电影中马格利特画作展现的同时,也会受到延伸文本、网络链接等的影响。

马格利特1948年首次以《光之帝国》为题创作,这幅画展示了黑夜与白昼的和谐与统一,画面中被室内灯光照亮的房子、路灯,以及周围的漆黑,都暗示着夜晚的存在。但在房子和树上方的天空,则是明亮的白天,洁白的云朵飘浮在清澈蔚蓝的天空之上,天空的亮度变得令人不安,使下面空荡荡的黑暗比在正常情况下看起来更难以琢磨,充满了神秘感。

事实上,自20世纪20年代中期以来,马格利特就喜欢这种风格。他绘制了多幅《光之帝国》,在纽约现代艺术博物馆、休斯顿收藏博物馆、布鲁塞尔皇家艺术博物馆、威尼斯佩吉·古根海姆博物馆等世界各地博物馆中都有收藏。每个版本的《光之帝国》都可能成为《驱魔人》的链文本。

电影《消失的浪潮》海报

(三)先文本/后文本:《不可复制》的演绎

每部电影都有电影剧本作为其先文本,在符号表意中,一个文本不仅受制于先出文本,也受制于后出文本。

电影《秘窗》、《贩肤走卒》中,都出现了马格利特1937创作的《不可复制》()意象。马格利特原作中描绘了一个站在镜子前面的男人,壁炉架上的书被正确地反射出来,但是这个男人的背面却显示在镜面中。镜子不再按照光学反映出镜像,而是重新塑造了新的秩序,《不可复制》就有弗洛伊德说的“诡异可怖”(unheimlich)的典型特征,heimlich从“熟悉的”“不奇怪的”这个含义延伸出了与其完全相反的含义,原本令人熟悉的场景变成了恐怖的、神秘的、危险的了。同时,与马格利特许多隐匿面孔的作品一样,《不可复制》是对可见的与不可见面孔的双重搁置。

如果说在电影《秘窗》中,镜子中的反射只是浅层次暗示着主角的精神分裂,那么《贩肤走卒》中,《不可复制》多次以一个美术馆的影像装置出现,则是通过路过镜面的每一个人,指引着观众去思考自己和社会秩序之间的关系,这种秩序超越艺术本身。

结语

单独介绍马格利特和他作品的电影寥寥可数,但是丝毫不影响它以伴随文本的形式出现在电影中,并产生了巨大的能量。在《楚门的世界》中,绘画《月光建筑》的意象展示将电影推向了高潮,理解绘画《晚礼服》的蓝色调,就能理解电影《月光男孩》的主旨。

在相当长的一段时间里,作为电影伴随文本的绘画,境地尴尬。这种现象的主要原因是符号接受者对于这些绘画因素伴随文本接收不等于注意,注意不等于接受,接受不等于理解。也就是说,电影中绘画作为伴随文本,未必总是能发挥重要作用,但这并不意味着,我们要忽视它的存在。电影采用绘画作为伴随文本,也正在从显性文本向隐性文本过渡,这种过渡,对电影来说是消化马格利特创作意图之后的“延异”和“增补”,也可以说是电影符号融合性的独特魅力。