多措并举 持续提升科技创新能力

——广西师范大学近10年科技工作成效

高校是国家科技创新体系的重要组成部分。广西师范大学科技工作坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,以“六聚焦、六提升”为重点,多措并举,持续提升科技创新能力,为学校建设成国内高水平大学的目标作贡献。

一、聚焦顶层设计,提升科技创新活力

近10年,学校党委充分发挥领导核心作用,坚持和加强党对科研工作的全面领导,加大科研组织和科研机制改革创新。通过认真学习、深入研究上级部门发布的最新科研管理政策制度文件,在充分开展专题研讨、广泛开展调研以及充分借鉴区内外兄弟院校先进经验及办法的基础上,充实和完善学校科研管理制度体系,制定出台《广西师范大学科研业绩分类分级评价认定办法》《广西师范大学科研业绩计分办法》《广西师范大学高水平科研项目和奖项专项奖励办法》《广西师范大学自然科学纵向科研项目经费管理办法》《广西师范大学自然科学横向科研项目及经费管理办法》《广西师范大学科研项目间接费用管理办法》等文件;科学修订符合我校实际的科研分类评价体系,完善科研评价标准,改进学术评价方法,建立健全科研开放评价、同行评价和第三方评价等多元评价机制,推进我校科研管理领域“放管服”改革,提高科研管理效能与服务水平,激发科研工作者创新活力。

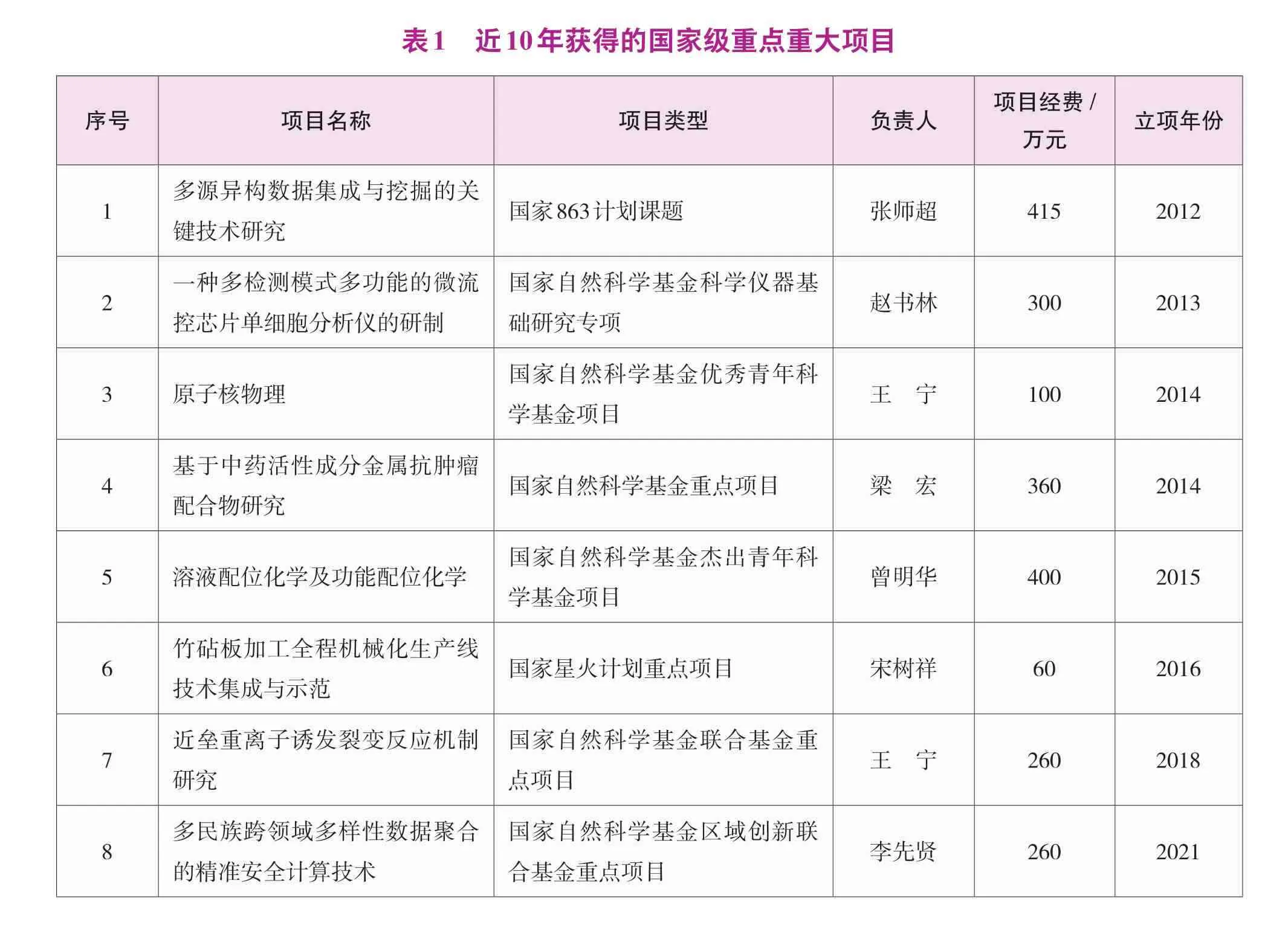

二、聚焦基础研究,提升原始创新能力

学校持续打造特色优势研究领域,加强需求引导的基础研究,重视推动基础研究和应用研究的融通创新、全面发展、重点突破,着力提升原始创新能力。2012年以来,学校连续获得多个自然科学类国家级重大项目的历史性突破,包括:国家863计划课题(2012年),国家自然科学基金“科学仪器基础研究专项”(2013年)、“重点项目”(2014年)、“优秀青年科学基金项目”(2014年)、“杰出青年科学基金项目”(2015年)、“联合基金重点项目”(2018年)、“区域创新联合基金重点项目”(2021年),国家星火计划重点项目(2016年)等标志性重大项目(见表1)。学校共获得各级各类科技项目2 065项,研究经费73 830.64万元,其中国家自然科学基金项目454项,研究经费19 397万元。国家自然科学基金立项数逐年增长,2021年达到57项,创历史最好成绩。

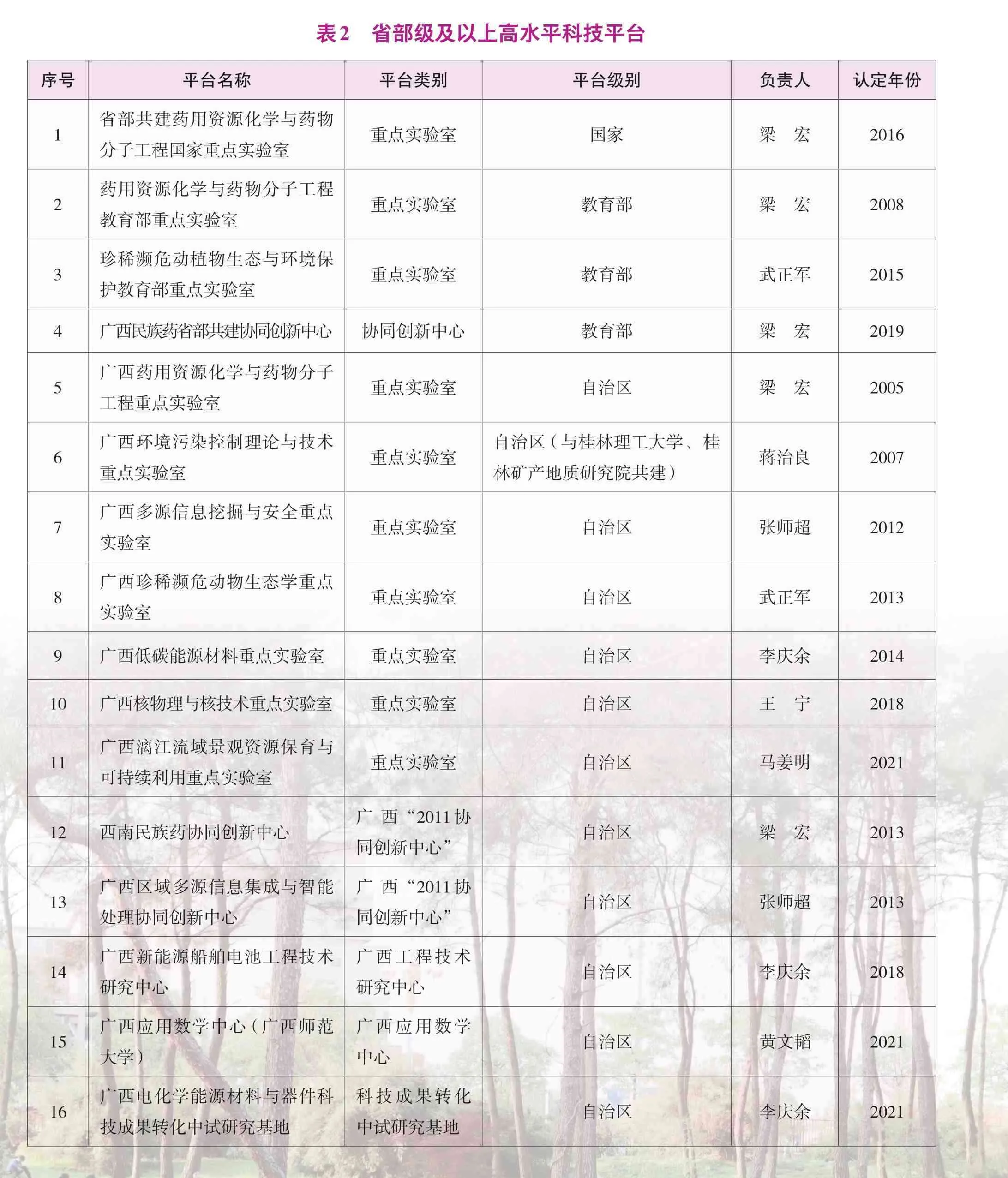

三、聚焦平台建设,提升科技创新支撑力

学校围绕国家战略需求,聚焦区域特色,大力推进高层次科研平台建设,取得一系列重大突破。2016年3月,省部共建药用资源化学与药物分子工程国家重点实验室获批建设,成为广西高校首个独立建设的省部共建国家重点实验室;2015年10月,珍稀濒危动植物生态与环境保护重点实验室被认定为教育部重点实验室;2019年9月,广西民族药协同创新中心被教育部认定为省部共建协同创新中心。广西多源信息挖掘与安全实验室、广西低碳能源材料实验室、广西核物理与核技术实验室、广西漓江流域景观资源保育与可持续利用实验室等陆续被认定为广西重点实验室。广西新能源船舶电池工程技术研究中心、广西应用数学中心、广西电化学能源材料与器件科技成果转化中试研究基地也获得认定。截至2022年6月,学校拥有省部级及以上高水平科技平台16个:1个省部共建国家重点实验室、2个教育部重点实验室、1个省部共建协同创新中心、7个广西重点实验室、2个广西协同创新中心(自然科学类)、1个广西工程技术研究中心、1个广西应用数学中心、1个广西科技成果中试研究基地(见表2)。

表1 近10年获得的国家级重点重大项目images/BZ_5_253_467_2225_1835.png

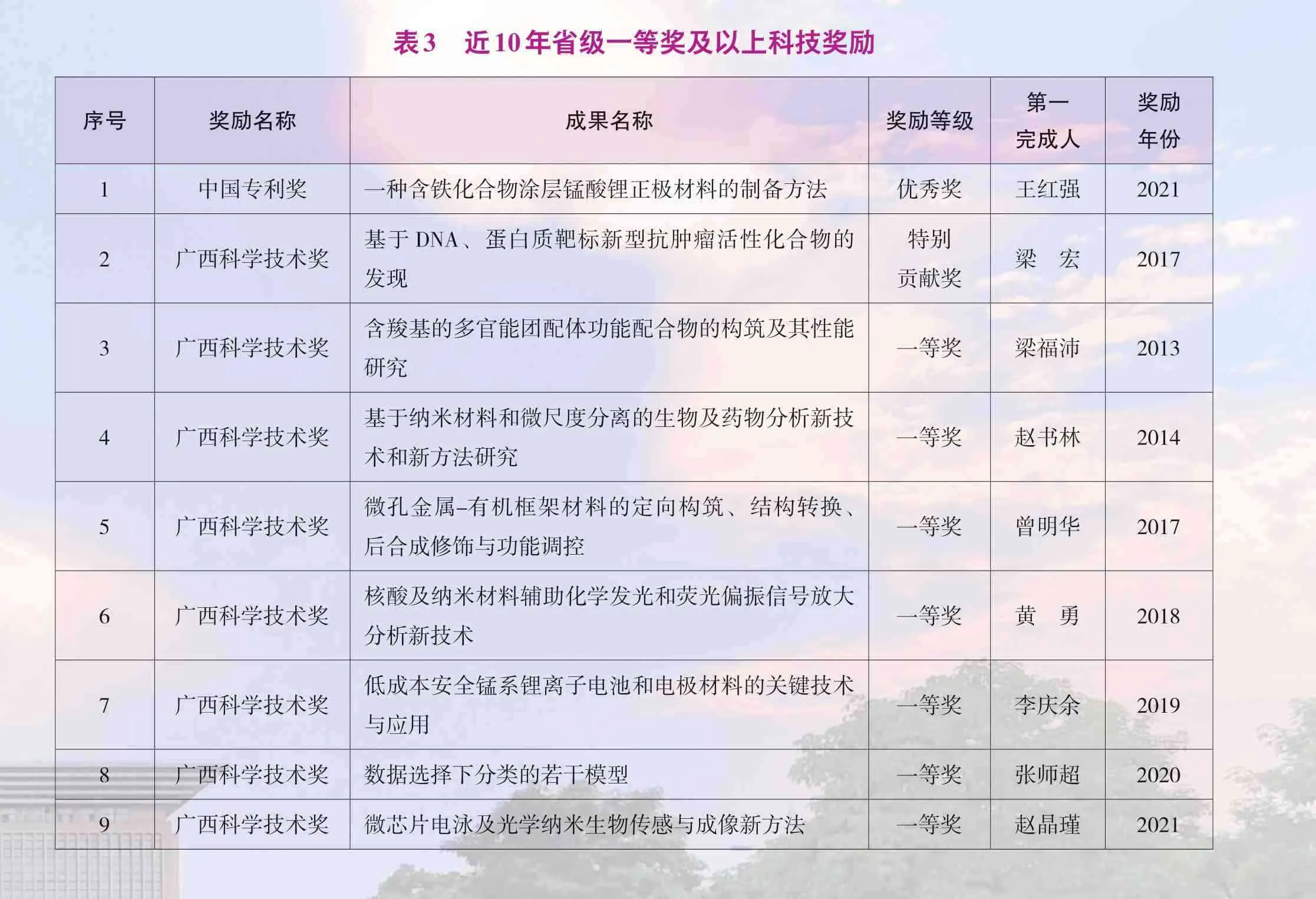

四、聚焦成果培育,提升科技核心竞争力

学校通过成果资助、政策引导、评价体系改革、健全奖励机制等措施,重点培育原创性、标志性科研成果,建立数量和质量并重、以产出高水平研究成果为重点的科研成果培育体系。学校高水平标志性成果实现历史性突破:2021年首次获得中国专利奖优秀奖;2017年首次获得广西科学技术特别贡献奖;2016年、2021年分别首次在Nature 和Science 子刊Nature Communications 和Science Advances 上发表研究论文;2020年学校自然指数排名首次进入全球500强,连续5年广西高校排名第一,化学和工程学进入国际ESI 排名前1%。近10年,获中国专利奖优秀奖1项,广西科学技术奖41项(特别贡献奖1项、一等奖7项、二等奖15项、三等奖18项)(见表3),获专利授权1 800多件,发表高水平科技论文(SCI 收录)4 500多篇。

五、聚焦成果转化,提升经济社会发展动力

学校依托学科优势、人才优势,推动产学研合作,促进科技成果转化,服务地方经济发展。通过制定出台《广西师范大学科技成果转化实施办法》,组建广西电化学能源材料与器件科技成果转化中试研究基地、广西师范大学技术转移中心与广西师范大学可持续发展创新研究院等产学研合作平台,完善技术转移服务体系,促进科技成果转化及产业化;学校通过与企事业单位建立产学研合作关系,积极承担各种委托研究课题并开展合作研究,近10年共签订科技成果转让和技术开发、咨询、服务等横向科研项目472项,合同金额6 282.91万元,转让技术成果65项,交易额721.35万元,最大单项技术转让交易额120万元,创历史新高;选派科技特派员开展科技服务,为学校选派的贫困村第一书记设立扶贫专项课题,为全面服务乡村振兴提供技术支撑。学校围绕国家战略性新兴产业、广西优势特色产业、桂林可持续发展,通过建立“产学研”合作关系、实施“产学研”合作项目、构建“产学研”合作平台,着力推动“产学研”协同发展,不断将科技成果转化为推动经济社会发展的现实动力。

表2 省部级及以上高水平科技平台images/BZ_6_232_467_2210_2829.png

表3 近10年省级一等奖及以上科技奖励images/BZ_7_240_467_2212_1786.png

六、聚焦学术交流,提升科技创新合力

学校将促进学术探索与服务国家战略需求、区域重大战略需求紧密融合,营造有利于多学科协同交叉融合的学术氛围和创新环境,通过实施国家自然科学基金国际合作与交流项目、国家高端外国专家项目以及东盟杰出青年科学家来华入桂工作计划等项目,不断增进与国外高水平大学、科研机构等的学术交流和科研合作,同时鼓励主办或承办国际学术会议,资助科研工作者参加国际学术会议,在国外积极推介学校优秀科研成果。近10年,学校主办(承办)国际性学术交流会议90多场,与会代表11 300多人次,主办(承办)全国性学术交流会议190余场,与会代表21 600多人次。科技创新发展离不开学术交流合作,学校引导和鼓励科研工作者,通过国际交流(合作)科研项目、国际学术会议以及国际联合实验室等渠道,加强对学校科研成果的国际推广,提升学校国际声誉,提升科技创新合力。