新疆伊犁KDZ水电站引水渠道湿陷性黄土渠基处理方案及技术要点探析

邵双林,陈红艳

(新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司,新疆 石河子 832000)

1 KDZ水电站工程简介

KDZ水电站位于新疆伊犁,为引水式电站,发电引水流量58.01 m3/s,设计发电水头133.88 m,装机容量66 MW,多年平均发电量2.638 0亿KW·h。电站工程由引水渠首、引水渠及渠系建筑物、前池、压力管道、泄水陡坡、厂房、尾水渠、防洪堤等组成。工程规模为中型,工程等别为Ⅲ等,主要建筑物级别为3级。

2 工程地质条件

本工程主要不良工程地质问题是渠基黄土的湿陷性,分布渠段为引水渠2+500~4+300段、7+450~10+887段。

2.1 引水渠2+500~4+300段

该段渠基位于第四系全新统坡积(Q4dl)含砾粉土地层,一般厚度6~8 m,呈灰黄色,结构较为松散,干燥,含卵砾石,卵石分布不均匀,约占总土重15%,一般粒径5~10 cm,含砾粉土湿陷系数0.087~0.102,湿陷起始压力(p)为22.0~25.0 kPa,属强烈湿陷;天然密度1.53~1.75 g/cm3,天然含水量2%~5.8%,渗透系数8.6×10-3cm/s,为中等透水,允许承载力建议值70 kPa。

2.2 引水渠7+450~10+887段

该段渠基位于Ⅲ级—Ⅳ阶地坡面上部及Ⅳ级阶地顶部,渠基所在地层为第四系上更新统风积(Q3eol)黄土,厚度巨大,室内试验定名低液限粉土,干燥~稍湿,大孔隙,含钙质结核及蜗牛壳,具湿陷性。天然密度平均值1.45 g/cm3,含水率平均值6.87%,渗透系数1.52×10-5~9.55×10-5cm/s,平均值5.10×10-5cm/s,属弱透水层。

地表下0~20 m为自重湿陷性土,0~13 m深度内湿陷系数多大于0.07,多属强烈湿陷性黄土, 13~20 m湿陷系数多大于0.03,属中等湿陷性黄土;渠基以下9 m深度湿陷系数多大于0.03,属中等-强烈湿陷黄土,渠基以下9~16 m为轻微湿陷性黄土,16 m以下为非湿陷性黄土。

3 渠基处理方案比选

3.1 预浸水法

预浸水法[2]是湿陷性黄土处理的传统方案,本次设计过程中于2014年10月在渠道9+500处开挖了一处试坑开展了预浸水试验,试坑长度80 m,宽度30 m,首次浸水深度1.5 m。2015年3月通过探坑开挖查看浸水效果,湿润土层厚度不到1.5 m,1.5 m深度以下土层性态基本未发生任何变化。分析其原因,现状黄土渗透系数较小,浸水很难下渗到预处理的深度范围,效果不佳。另外浸水水量需从7 km以外的河道拉取,运水费用较高,加之浸泡过的黄土基面晾晒到符合渠道垫层料铺设的作业面条件耗时也很长,因此预浸水法在该工程实施较为困难,实际效果也不佳。

3.2 翻夯法

翻夯法是黄土高原地区处理湿陷性黄土渠基的常用方法之一,其方法是将一定厚度的黄土挖出进行置备后再回填压实,实质是形成一层相对不透水层达到防渗效果和在一定程度上提高渠基承载力。本工程黄土含水率低,处理渠段长,土料制备难度大。经现场试验,很难制备出符合含水率要求,均一性较好的填筑土料,另外渠道为梯形断面,坡面翻夯压实难度大,因此翻夯法在本工程中实施难度也很大。

3.3 强夯法

强夯法是利用重锤自由落体产生的能量对土体进行强力夯击破坏湿陷性黄土大孔隙结构,使土体颗粒更紧密的连接,降低孔隙率,增加地基强度,减少变形量,从而达到消除湿陷性黄土的湿陷性的目标。

3.3.1 强夯试验开展情况

本工程设计阶段在分析了预浸水法效果不佳、翻夯法实施难度较大的现实条件下,重点对强夯法进行了研究,结合不同渠段工程地质条件开展了多组强夯现场试验,重点试验了相同夯击能对不同厚度湿陷性黄土强夯效果,相同夯击能在不同含水率条件下的强夯效果,强夯对含砾坡积粉土的处理效果以及夯点布置形式对处理效果的影响等,最终结合夯前夯后实际检测数据对比分析对强夯效果进行综合评价,提出了强夯施工控制参数。

本文以渠道10+492试验区强夯试验为例对试验情况,设计参数对比分析及强夯参数选择过程叙述如下:

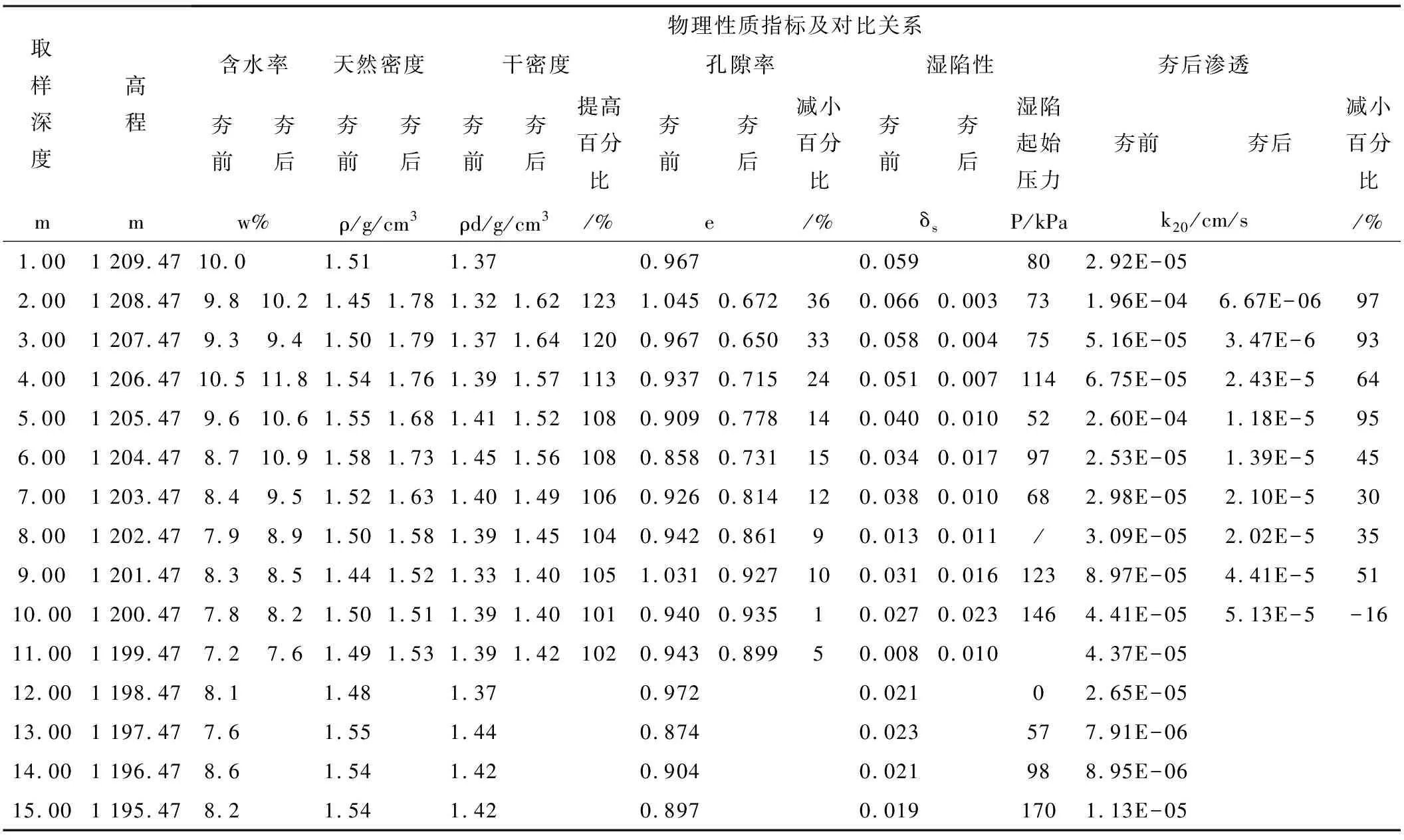

表1 10+492渠道试夯区前、夯后试验资料对照分析表

3.3.2 夯前原始地层特性

(1)天然含水率7.2%~10%,平均天然含水8.74%。

(2)起夯面以下0~7 m湿陷系数0.03~0.07,为中等湿陷;8~20 m湿陷系数基本位于0.015~0.03之间,为轻微湿陷。

(3)起夯面以下0~7 m起始压力较小,大多位于52~80 KPa,8~20 m起始压力大较大,大多大于100 KPa。

3.3.3 试夯效果分析

(1)综合干密度、孔隙率、湿陷系数、渗透系数变化规律及对比关系,8 000 KN·m夯击能情况下影响深度为9 m。

(2)从夯后湿陷系数看,0~7 m范围效果显著,0~9 m夯后湿陷系数基本均小于0.015,湿陷性完全消除。

(3)从夯后干密度和孔隙率看,0~4 m孔隙率减小24%以上,5~7 m孔隙率减小12%~15%,8~10 m孔隙率减小9%~10%。

(4)从渗透系数看,夯后0~5 m范围渗透系数减小64%~97%,6~10 m渗透系数减小30%~45%。

3.3.4 强夯设计参数选择

(1)处理深度:从夯前检测资料看,渠基以下20 m范围均为湿陷性黄土,通过强夯消除全部湿陷性不可实现[2]。

(2)从不同深度湿陷性差异看,1~7 m范围湿陷系数均大于0.03,为中等湿陷,7 m以下湿陷系数大多小于0.03,为轻微湿陷,本次设计处理厚度为中等湿陷土层,确定为8 m。

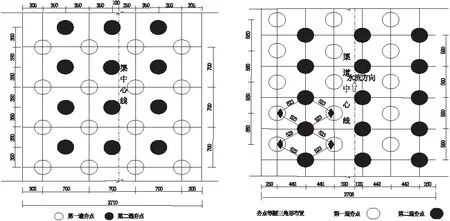

(3)本试夯区面积为80 m×27 m,主夯点采用8 000 KN·m夯击能,夯点呈正方形布置,第一遍夯击点间距为7 m,第二遍夯击点位于第一遍夯击点之间,夯点间距为7 m,整体呈梅花形布置,满夯采用3 000 KN·m夯击能。从夯后检测数据看,3 m以下土层两主夯点之间干密度值略微偏低,渠基均一性稍差。在最终出具的强夯施工参数中按照拟定的8 m处理深度,将主夯点夯击能调整为7 000 KN·m,满夯夯击能调整为2 500 KN·m,夯点调整为等边三角形布置,间距为5.23 m。从施工过程中的检测资料看,采用修正后的强夯施工参数处理过的地基,处理深度、湿陷性消除程度均达到设计要求,处理过的地基各项指标的均一性和整体性都较好,达到预期目标(见图1和图2)。

图1 试夯区夯点布置 图2 实施期夯点布置

4 KDZ水电站湿陷性黄土渠基处理方案

KDZ水电站湿陷性黄土渠基处理按照防治结合,上堵下排的基本原则,具体方案为:

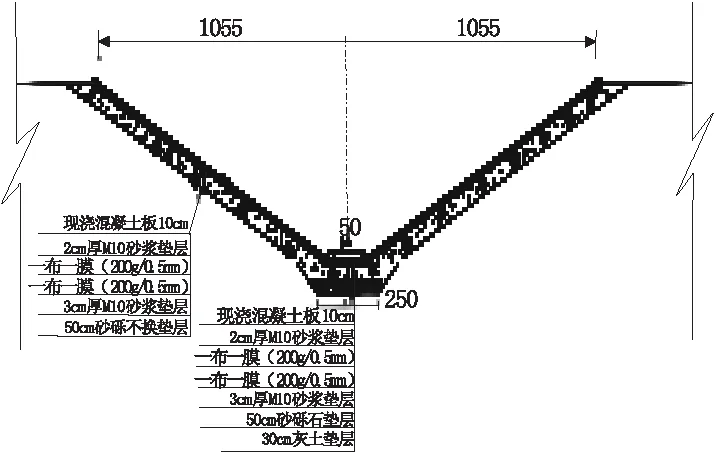

(1)防:加强渠道防渗设计,防渗结构自上而下为10 cm现浇混凝土板+3 cm砂浆垫层+两层一布一膜(200 g/m2/0.5 mm),防渗结构下设置50 cm砂砾石防冻垫层。

(2)治:对风积湿陷性黄土段(7+500~10+884)及坡积含砾粉土(2+500~4+300)段,结合强夯试验所取得的参数,采用5 000~8 000 KN·m(主夯点)的夯击能对渠道范围进行全断面强夯,强夯处理面积共计8.81万 m2,经检测渠基以下中等—强烈湿陷土层湿陷性全部消除。

(3)上堵下排:加强渠道防渗结构尽可能阻止渠道水向渠基下渗,达到堵漏目标;为防止局部渗漏对渠基稳定造成影响,在渠底设置纵向排水,每隔500~600 m设置一处纵向竖排,竖排采用大口井,井壁为钢管,内填碎石,竖井底部深入下层强透水性的砂砾石地层2 m。

5 KDZ水电站引水渠道湿陷性黄土渠基处理技术要点分析

(1)湿陷性黄土作为一种不良地基,对工程安全造成严重威胁,近年来已建水利工程中由湿陷性黄土基础沉降变形引起的工程事故多发,因此必须高度重视湿陷性黄土场地水利工程地基处理工作。

(2)目前可借鉴的湿陷性黄土处理措施较多,但在某个具体工程中采用何种处理方案需结合工程地质条件,湿陷性黄土具体特性,施工条件、工期,工程造价等因素综合分析,选取最适合本工程实际的处理方案。

(3)如采用强夯法处理湿陷性黄土,要重视强夯试验的重要性,尽量采用原位试验,开展多参数强夯试验并从中择优选择施工强夯参数,以便在满足处理效果的基础上达到节省投资的目标。

(4)为保障处理效果,要重视夯前地质勘察和夯后检测工作,检测主控项应根据工程特点加以甄别。除检测一般要求的湿陷系数外,在水利工程中透水性是关乎湿陷性黄土地基变形的主要因素,建议将渗透系数作为水利工程强夯检测的主控项;另外重点关注夯前夯后干密度值及随深度的前后变化情况,以此可快速判别强夯作业的影响程度及深度,为及时优化强夯参数提供参考;夯后承载力检测可根据工程具体情况识别,如上部荷载相对较小的渠道工程,可不进行承载力检测,结构自重较大的水工建筑物应将地基承载力作为夯后检测的主控项。

图3 渠道防渗典型设计图 图4 渠基排水典型设计图

(5)防治结合,上堵下排是湿陷性黄土地基处理的基本原则,尤其是与水密切相关的水利工程,要取得良好的处理效果,必须多措并举,在做好湿陷性黄土地基治理的同时,加强防渗设计和排水设计(见图3和图4)。

(6) KDZ水电站引水渠道湿陷性黄土渠段较长(湿陷性黄土渠段5.4km),湿陷程度为中等—强烈湿陷,渠道引水流量较大,地形条件复杂(傍山渠道),湿陷性黄土渠基的处理效果是本工程安全运行的基本保障。本工程设计经综合分析论证采用强夯法对原基进行处理,并加强防渗设计和排水设计,工程于2018年9月投入运行至今,状态安全,从渠道沿线布置的变形、渗流渗压监测数据看渠基稳定,所采取的工程措施达到了预期目标。