美国新保守主义的历史演进与发展趋势

张 颖

(中共中央党校(国家行政学院) 国际战略研究院,北京 100091)

在国际权力格局变动的大背景下,拜登政府的对华战略定位延续了特朗普时期的认知。新保守主义作为美国外交政策的指导思想,是特朗普政府对华战略的理念支撑之一。新保守主义认为,意识形态是其他国家对美国产生威胁的根源。中美政治制度的差异决定了两国竞争关系的本质。特朗普政府接受了新保守主义的对华认知逻辑,把中国定位为“战略竞争者”。由于意识形态对立的根本性和长期性,拜登政府也未能摆脱这种“冷战思维”的桎梏,继续将中国定位为“战略竞争者”,采取以竞争为主导的对华战略模式。因此,本文通过梳理新保守主义的发展演变,研究其基本特征、内在逻辑和发展趋势。这既有助于增进对新保守主义本身及美国外交的理解,还能够更好地把握拜登政府及未来共和党政府的对华政策。

一、美国新保守主义的兴起及基本内涵

20世纪60年代末70年代初,新保守主义的诞生是保守主义发展过程中的重大变革。早期的新保守派有民主党背景,属于知识分子群体。其代表人物有欧文·克里斯托(Irving Kristol)、丹尼尔·贝尔(Daniel Bell)、内森·格莱泽(Nathan Glazer)、珍妮·柯克帕特里克(Jeane Kirkpatrick)等人。[1]他们是冷战时期坚定的反共斗士,提出了新保守主义的基本理念。里根执政时期,他们在美国对苏政策上发挥了重要作用。本文中,新保守主义者主要是指的是一些与早期新保守派有血缘、学缘或者职业联系的群体,以及某些持有新保守主义理念的群体。威廉·克里斯托(William Kristol)(以下简称小克里斯托)和罗伯特·卡根(Robert Kagan)是当代新保守派的主要代表人物,其父辈都是新保守主义者,他们的外交理念对小布什政府的外交政策产生了重要影响。在本文中,新保守主义指的是强调依靠硬实力和单边主义维护美国霸权和推广美国民主价值观的政治意识形态。

新保守主义对美国政治的影响主要体现在防务和外交政策方面,传统保守主义在美国国内政治事务和外交政策上面都有所体现。这是新保守主义与传统保守主义之间的显著差别。在国内政策上,新保守主义与传统保守主义的思想主张大致相同。

表1-保守主义与自由主义的异同

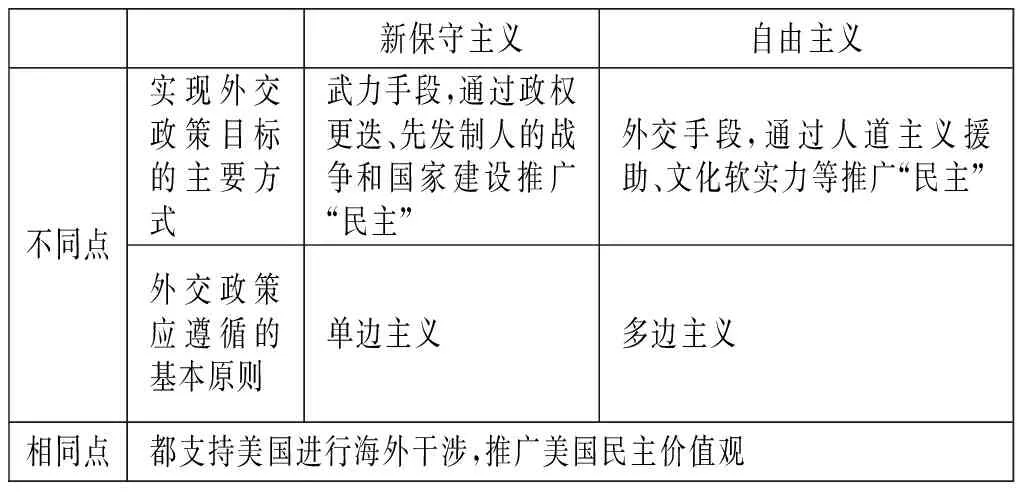

表1、表2和表3 归纳了自由主义、传统保守主义与新保守主义的异同。通过对比,本文概括出新保守主义的三个基本内涵:第一,意识形态是美国外交政策的动因和目标。新保守主义重视外交政策中的意识形态因素,认为国家政权的性质是国家行为的内在动因。苏联的共产主义制度决定了其对外扩张行为。反过来,国家外交政策也应以推进某种意识形态为目标。苏联对外扩张是为了在世界范围内推动共产主义革命。对于美国来说亦是如此,美国外交政策应以推广美国民主价值观为目标。新保守主义与自由主义在美国外交政策目标上观点相同,但是仍然存在细微差别。新保守主义者查尔斯·克劳塞默(Charles Krauthammer)解释说,新保守主义与自由主义都强调美国在国际社会上应承担超越狭隘国家利益外的国际责任,前者称之为民主,后者称之为人权。自由派所说的人权是比较宏观和抽象的内容,而新保守派认为西方的民主政体是实现人权的必要条件。[2]第二,武力是推广美国民主价值观的基本手段。新保守主义认为外交手段有明显的局限性,军事力量也是实现外交政策目标的基本手段,而且后者比前者的作用更大,因为武力能够迫使其他国家做他们本不愿意做的事情。传统保守主义也同样重视武力的作用。但是二者的分歧在于何时使用武力以及是否应该为了输出“民主”而进行海外干预。传统保守主义认为,美国的资源和力量有限,反对在不涉及美国重大利益尤其是国家安全的情况下动用武力。新保守主义强调,美国应通过增强军事力量克服能力不足的制约,同时推广“民主”价值观也是国家利益的组成部分。第三,单边主义是美国外交政策应该遵循的基本原则。新保守主义与自由主义的主要区别还在于它并不信任国际法和国际组织。在新保守主义者看来,以多边主义为原则的国际机制会限制美国自由行动的能力,并不符合美国的国家利益。值得注意的是,新保守主义者支持以美国为主导的北约并不是对单边主义的否定。这一方面是基于国家利益考量作出的策略选择,另一方面是因为美国与北约成员国间价值观相同。当北约束缚美国行为时,新保守主义者认为,美国应毫不犹豫地单独行动。

表2-新保守主义与自由主义的异同

来源:笔者自制。

表3-新保守主义与传统保守主义的异同

二、新保守主义发展的三个高潮

伴随着美国政治和社会的右倾,保守主义的政治势力显著提升。20世纪70年代后期,保守派开始在共和党内部占据主导力量,其治国方针成为了共和党处理内政外交的基本遵循。在此背景下,新保守主义与传统保守主义形成联盟,对三任共和党总统执政时期的美国外交政策产生了重要影响。因此,即使里根、小布什和特朗普都不是新保守主义者,他们仍支持了某些新保守主义外交政策主张。

(一)里根时期:反共主义与对苏政策

里根政府的外交政策是新保守主义的初次实践,标志着新保守主义作为共和党外交政策指导理念的确立。此阶段,新保守主义的外交政策主张是对抗以苏联为首的共产主义。它包括两方面内容:第一,在对苏战略中突出意识形态对抗,强调苏联和共产主义是邪恶、黑暗的势力。第二,强调独裁政权与极权政权的区别,为美国支持第三世界中亲美的右翼独裁政权辩护,帮助美国在与苏联对抗中取得优势。

新保守主义认为,苏联对美国的威胁主要源于意识形态。新保守派把美苏对抗描绘成“自由主义世界”与“极权主义世界”的斗争。1981年,新保守主义者米杰·德克特(Midge Decter)成立了自由世界委员会(Committee for the Free World),一个自称为保护非共产主义世界对抗极权主义威胁的组织。德克特声称,要想加入委员会必须在反共宣言上面签字,否则就不是他们中的一份子。[3]在政策实践中,新保守派坚决反对与苏联进行军备控制谈判。新保守派知识分子、俄罗斯史问题专家理查德·派普斯(Richard Pipes)认为,只要苏联还是马克思列宁主义政权,谈判就会徒劳无功,冲突是不可避免的。[4]里根支持道德和政治上对抗苏联和共产主义,把苏联称作“邪恶帝国”。[5]

第三世界特别是中美洲成为了里根政府对抗苏联和共产主义的战场。新保守派支持美国对第三世界的反共反苏势力提供援助。1979年11月,柯克帕特里克发表文章《独裁和双重标准》。该文章为右翼独裁政权辩护的主要理由是右翼独裁政权比共产主义政权更有可能实现“民主”制度。[6]所以,她认为,美国有理由扶植中美洲亲美的右翼独裁力量,进而遏制苏联和共产主义的势力扩张。里根深受柯克帕特里克的影响,任命她为美国驻联合国大使。在中美洲外交实践中,美国对尼加拉瓜采取了低烈度战争手段,即通过准军事行为、心理和经济手段相结合的方式支持反政府组织康查斯(The Contras)对抗左翼桑地诺政权;在萨瓦多尔,对时任独裁政府进行了军事援助、军事训练和情报支持,帮助其与苏联和古巴支持的马蒂解放阵线组织进行斗争;对格林纳达,发动了自越南战争以后的第一次军事行动,派海军陆战队员和伞兵直接入侵,扶植亲美政权建立。第三世界民族国家的国内斗争完全被美国置于美苏冷战框架之中,美国海外干涉主义大行其道。

里根政府的外交政策是新保守主义外交实践的第一次高潮。它与前任卡特政府的自由主义政策有所不同。卡特政府试图摆脱美苏两极格局的权力政治观,实施自由主义外交政策,为美国外交政策注入价值观因素,把保障人权视作基本的外交理念。与之形成鲜明对比,里根政府重新回归到了美苏对抗的两极格局,使遏制战略重回美国外交的中心,强调以实力为后盾推行美国民主价值观。在与苏联争夺第三世界主导权上面,里根政府支持了新保守派的干涉主义政策。但在对华政策上面,里根政府出于对抗苏联的战略需求,采取了务实态度,维持了与中国的战略合作关系。可见,即使里根对意识形态外交具有浓厚的兴趣,但也不能被算作新保守主义者,其在外交政策方面更强调是国家利益而非意识形态。

(二)小布什时期:输出“民主”与中东政策

里根离任后,东欧剧变和苏联解体相继发生,两极格局终结。在美国单极格局环境下,无论是老布什政府还是克林顿政府都选择继续走国际主义路线,认为美国应在全球事务中发挥领导作用,维持霸权的同时按照美国价值观塑造国际秩序。自此,美国后冷战时期的外交政策目标基本确立。但是其实施手段未有定论。新保守主义认为,美国应利用其霸权,采取先发制人、政权更迭策略向其他地区推广美国民主价值观。

“9·11”恐怖袭击后,新保守主义理念在小布什政府的外交政策和实践上得到了充分体现。政策层面,2002年《国家安全战略报告》认为,“美国虽然会不断寻求国际社会的支持,但是如有必要会毫不犹豫地单独行动,对恐怖分子进行先发制人的打击,行使自卫权。”[7]2006年《国家安全战略报告》特征之一就是从意识形态角度看待恐怖主义问题,诸如提到“反恐战争是思想之战,是对抗恐怖主义者及其凶残的意识形态的斗争”“21世纪初最大的意识形态冲突是与伊斯兰激进主义的斗争。”等等类似表述。[8]

实践层面,小布什政府发动了阿富汗战争和伊拉克战争,推出了“大中东民主计划”。2001年10月的阿富汗战争标志着美国反恐战争的开端,其主要任务是追捕本·拉登、摧毁基地组织和塔利班政权,虽然未提及“民主”目标,但塔利班政权倒台后产生了“民选”政府,这是美国推进“民主”的典型表现。当阿富汗战局尚未稳定时,新保守派就开始鼓动美国进攻伊拉克,呼吁推进“民主”价值观。2001年12月,美国企业研究所高级研究员乔舒亚·穆拉夫契克(Joshua Muravchik)发文称,“伊斯兰世界是恐怖主义的发源地,其特征是盛行独裁和专制政府”,美国应该尽可能地用武力推翻这些政权,从而推动伊斯兰世界的政治改革。[9]在此背景下,2003年2月,小布什在新保守派大本营美国企业研究所发表讲话,阐述了推翻萨达姆政权的必要性,表示要以伊拉克为示范使“民主”价值观在阿拉伯世界传播。[10]伊拉克战争集中体现了先发制人、单边主义和政权更迭等新保守主义理念。2004年1月,小布什在国情咨文中提出“在大中东实施促进自由的战略”,并最终在八国集团峰会上公开宣布“大中东民主计划”。“大中东民主计划”旨在通过支持“民主”、加强教育和创造就业等措施全面、系统地推动中东的政治改革。这项计划的出台和获得八国集团支持意味着新保守主义的“民主”议程落地实施。即使后来新保守派对小布什政府的影响式微,但其提出的中东“民主化”进程仍持续推进。2011年,中东爆发“阿拉伯之春”,八国集团发表联合声明再次重申支持该地区的“民主”改革运动,制定“多维尔伙伴关系计划”,承诺对埃及和突尼斯的政治改革提供援助,要求利比亚卡扎菲政府停止武力镇压。[11]同年,美、英、法等西方国家对利比亚进行军事打击,直接推动政权更迭。

小布什时期,新保守主义对美国外交政策的影响达到了顶峰。通过军事力量改造中东政治制度,推行符合美国民主价值观的制度模式,是新保守主义推广“民主”的典型特征。与里根时代类似的是,新保守派在小布什政府内也不乏高层官员的支持,比如副总统迪克·切尼(Dick Cheney)和国防部长唐纳德·拉姆斯菲尔德(Donald Rumsfeld)。他们虽然不是新保守主义者,但却支持美国攻打伊拉克。然而,新保守派未能左右小布什政府的对华政策。受意识形态影响,新保守派把中国看作是美国霸权的主要威胁,认为美国必须利用军事和经济优势遏制中国,而小布什政府却把中国当作反恐伙伴。

(三)特朗普时期:大国竞争与对华政策

美国两党轮流执政如同钟摆,总是在保守与自由之间来回摆动。当小布什政府的单边主义走向极端时,钟摆开始向奥巴马政府的多边主义回调。奥巴马政府强调通过多边主义,恢复国际形象,维护美国霸权。但事与愿违,“美国却在大国战略竞争中处于越来越不利的位置”。[12]在此背景下,保守主义回归。2014年中期选举时,共和党赢得了自2006年以来的首次参议院多数席位,同时控制参众两院。2016年特朗普执政,正式宣告保守主义回归。

特朗普政府制定了以大国竞争为核心的外交政策,指出中国是美国当前及未来的主要“战略竞争者”。其背后反映出了新保守主义的影响。

新保守主义认为,大国意识形态的对抗性体现为国际秩序的竞争。在新保守派看来,美国主导的国际秩序以美国的价值理念为基础,反映的是美国民主制度的优越性。而中国作为社会主义国家,与美国在意识形态上是对立的,一旦中国按照自身价值理念塑造国际秩序,将会对美国民主价值观构成重大威胁。事实上,新保守派与自由派都强调中美之间的意识形态分歧,认为非西方民主政体的中国是美国的潜在威胁。但是,自由派认为经济开放会推动中国政治制度的变革,因而支持对华接触战略。而新保守派强调必须从外部对中国进行遏制和打压才能促使中国内部变革。在自由派的叙事逻辑被推翻后,新保守派强调遏制中国的对抗性理念为美国对华政策提供了理论支撑,中国对美国的意识形态威胁被突显。

特朗普政府的对华竞争战略体现出了以中美意识形态对抗性为特征的新保守主义理念。中国从奥巴马时代的“负责任的领导者”变成了特朗普时代的“战略竞争者”“对手国家”“修正主义国家”,这是美国对华政策的重大转变。[13]2020年美国大选时,特朗普政府分别于5月和11月接连发布了两份针对中国的政策文件,概述了其对华政策的基本方针和实施方案。其中,《特朗普总统的中国政策:美国优先》文件收录了总统特朗普、副总统迈克·彭斯(Mike Pence)、国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩(Robert O'Brien)以及国务卿迈克·蓬佩奥(Mike Pompeo)等高级官员自2018年至2020年期间就中国问题发表的8篇重要演讲。这份文件由美国国家安全委会发布,奥布莱恩把这些内容与1946年乔治·凯南(George F.Kenna)分析苏联行为的“长电报”相提并论。[14]2020年7月,蓬佩奥在尼克松图书馆的演讲是对美国政府官员针对中国问题系列演讲的总结。他认为,世界现在正在经历“自由世界与暴政之间的斗争”,呼吁建立志同道合的民主国家联盟应对中国的挑战。特朗普政府国家安全顾问的约翰·博尔顿(John Bolton)自小布什时代起就是新保守派重要代表人物,奉行单边主义和强硬外交政策,常常不遗余力地抨击中国。

在特朗普时期,新保守主义重新回归政治舞台,影响了美国对华政策。新保守派强调中国对美国的意识形态威胁,推动美国采取全方面对华强硬政策,希望美国以对苏冷战方式对抗中国。特朗普政府以维护美国霸权为目标,把中国定位为“战略竞争者”,指责和攻击中国政治制度,表明其深受新保守主义的影响。特朗普政府强调捍卫美国的生活方式,也意味着重视外交政策中的价值观因素。然而,特朗普更加注重经济利益,其对于中国政治的攻击并不是对华政策的核心,没有像当初对抗苏联那样全方位、系统地遏制中国。因而,特朗普政府的对华政策没有完全符合新保守派的期望。

从三届共和党总统任期来看,新保守主义出现高潮的高低程度是有差别的。小布什时期,新保守主义的影响力最大,促使美国发动战争进行政权更迭和国家建设。此外,新保守派是否在政府内担任重要职位也是评估新保守主义影响力的重要指标。在小布什政府内有很多新保守派担任了重要决策职位,比如国防部副部长保罗·沃尔福威茨(Paul Wolfowitz)、国防部负责政策的副部长道格拉斯·费思(Douglas J.Feith)等。里根时期,新保守派并未在政府中担任重要职务,主要在对苏政策上发挥了作用,如派普斯担任了国家安全委员会苏联和东欧事务顾问。特朗普时期,博尔顿和斯蒂芬·班农(Stephem Bannon)的任职推动美国对华战略转变,反映出新保守主义势力的回归。

三、新保守主义思想演变的主要特征、内在逻辑及发展趋势

纵观历史,新保守主义的发展演变具有鲜明的时代特征。作为共和党的外交理念,它在里根、小布什和特朗普三任共和党政府任期内有不同表现。在这个过程中,新保守主义呈现出了区别于其他外交政策思想流派的基本特征、内在逻辑和发展趋势。

首先,通过对新保守主义在不同时期的主要表征、施加影响路径等方面的研究,本文概括了其在发展演变过程中的三个基本特征。第一,新保守主义在共和党内影响有限。新保守主义外交影响的局限性突出体现在意识形态与国家利益的内在张力中。新保守主义假定推进美国民主价值观和国家利益总是相一致。但当二者出现分歧时,新保守主义很难左右共和党政府外交政策。第二,新保守主义影响外交政策的路径是与党内传统保守主义鹰派联盟。当新保守派与共和党传统保守主义鹰派对美国面临的外部威胁达成战略共识时,他们往往会联合支持强硬外交政策。不过,这种派系联盟通常在总统执政初期比较稳固,到了后期因分歧加剧而变得脆弱。传统保守主义鹰派并不支持新保守派倡导的国家建设。第三,新保守主义的政策主张不断地适应国际形势变化而调整,与美国外交战略相融合。在冷战时期,美国对外战略目标是维护西方自由世界的生存,抗衡苏联和共产主义。冷战结束后,美国对外战略目标是维护美国霸权,拓展美国民主价值观。无论是冷战时期新保守主义针对苏联的对抗性政策,还是冷战结束后推动中东的政权更迭政策,以及对中国等大国的竞争政策,都能够融入到美国对外战略的总体框架中。

其次,通过对新保守主义理念及主张的研究,我们可以厘清其内在逻辑。第一,“美国例外论”保证了美国霸权的“仁慈性”。“美国例外论”强调的是“美国具有异于且优于其他国家的特性”,比如价值观、政治经济制度等等,因此“美国也负有特殊的使命、权力或责任去提升人类的福祉。”[15]据此,新保守主义认为美国霸权与其他国家的霸权有本质区别,其主导下的国际秩序也与历史上的其他秩序不同。美国国家特性的独特性与优越性保证了美国霸权的“仁慈性”。第二,“美国衰落论”与美国主导的国际秩序之间存在必然联系。即使美国经历了阿富汗战争和伊拉克战争、金融危机以及新兴国家崛起的挑战等等,新保守派仍对美国实力充满信心。在他们看来,美国衰落与其说是一种现实,不如说是一种选择。第三,“敌对文化”思维方式塑造了“自我”与“他者”之间的对抗性。“敌对文化”是由文学评论家莱昂内尔·特里林(Lionel Trilling)提出的概念,指的是对主流文化进行批判的,颠覆性的文化。新保守派用这个词描述与美国资产阶级传统价值观相对立的文化。新保守派之所以关注意识形态问题,也是认为其他思想文化代表了会威胁甚至颠覆美国资本主义价值体系的“敌对文化”。

最后,从发展趋势看,新保守主义会继续对美国外交政策产生影响,但不会完全处于主导地位,影响力可能会日趋弱化。意识形态是美国划分敌友的重要标准,美国据此以不同的方式处理与盟友、伙伴和对手的关系。当美国认为意识形态威胁与国家安全威胁相一致时,新保守主义会对美国外交政策产生较大影响。通过渲染和夸大意识形态威胁,新保守派会推动美国采取更为强硬和对抗性的政策。拜登执政以来,无论是白宫发表的《临时国家安全战略方针》还是外交政策演讲都强调中国是主要战略竞争者,应采取对华竞争战略,这延续了特朗普政府时期的对华政策。不仅如此,拜登政府更强调价值观因素,除了老生常谈对中国人权问题的关注外,还提出要“维护民主体制安全的角度”处理中美竞争。[16]捍卫民主价值观加上以强硬方式应对“中国威胁”的模式表明自由主义已经和新保守主义同流合污。从人际关系网络来看,新保守派和拜登政府内的自由鹰派人物之间存在联系。国务卿托尼·布林肯(Tony Blinken)曾和卡根共同发表文章,构想美国外交政策。印太事务协调员库尔特·坎贝尔(Kurt Campbell)和小克里斯托都是保卫民主联盟(Alliance for Securing Democracy)咨询委员会成员。俄罗斯人民友谊大学教授、东方学家尤里·塔夫罗夫斯基(Yury Tavrovsky)甚至认为,“拜登最新亲信的圈子都是由新保守主义的元老组成的,如克林顿、奥巴马夫妇……包括布林肯和沙利文。”②这表明他们与新保守派在美国外交政策方面存在共识。然而,这种共识并不足以使新保守主义完全主导美国外交政策的走向。第一,捍卫美国民主价值观是美国外交政策传统,两党对这个问题的态度具有高度共识,“大棒”与“胡萝卜”是实现目标的基本手段。但在共识之下,美国国内分歧明显。从外交政策立场上看,新保守派、传统保守主义鹰派和自由主义鹰派在外交政策上都倾向于强硬立场,统称为鹰派。传统保守主义鹰派注重政治权力、经济贸易和军事实力等国家利益的物质要素,强调维护美国霸权地位,支持以强硬手段应对外部威胁。而新保守派比较关注意识形态问题。自由主义鹰派也重视意识形态,强调人权,但更倾向于通过外交途径实现政策目标。如前所述,新保守派强调中美意识形态差异,支持美国遏制中国。但无论是特朗普政府还是拜登政府都明确表示不会谋求改变中国政权。这是美国政府在表示对华接触政策失败后做出的重要表态。第二,中东政治局势的现状表明美国民主价值观并非放之四海而皆准,这冲击了新保守主义的理论基础。美国在中东的“民主”实验可以被看做检验新保守主义理论的试金石。但阿富汗和伊拉克都没有发展成为新保守派所希望的美国式民主国家。而且,美国民众之所以支持阿富汗战争和伊拉克战争是出于维护国家安全的需求而不是意识形态的原因。相反,美国公众舆论并不支持新保守主义穷兵黩武的外交政策主张。第三,无论新保守派承认与否,美国的综合实力确实有所下降,同盟关系也不如冷战时期那么牢固。当下,国际格局多极化趋势明显,非西方国家正在崛起,美国的盟友和伙伴寻求战略自主,美国已不再处于单极时刻。国际格局以及美国实力和地位的变化都对新保守主义提出了挑战。因此,如果新保守主义不修正过于激进的政策主张,那么其对美国外交政策的影响将会越来越弱化。

综上,新保守主义产生于冷战时期,坚定地反对共产主义、捍卫美国资本主义价值观,具有明显的意识形态斗争属性。美国是一个意识形态色彩极其浓厚的国家,自诩为“世界自由民主的灯塔”。新保守主义对美国核心价值观的捍卫使其能长期影响美国外交政策。而且,新保守主义根植于美国例外主义传统,融合了自由国际主义、现实主义和民族主义理念,拥有深厚的思想基础。伴随着美国综合实力增强,新保守派在美国外交政策上表现出极其野心勃勃的目标以及激进的行事方式。这种强硬的外交政策立场在里根时期的对苏政策、小布什时期的中东政策以及特朗普时期的对华政策上面都有所体现。在这个过程中,新保守派逐渐从边缘走向美国政治舞台的中央,与传统保守主义鹰派结成联盟,从而推动新保守主义政策落地实施。当二者对美国外部威胁达成共识且在政府内占据一定地位时,美国外交政策会显得咄咄逼人。拜登执政后,除了强调在气候问题上与中国合作以及在台湾问题上重申“一个中国”原则等常规立场,在明确“不寻求与中国对抗”之外还表现出了与中国竞争的态度和趋势,而且比特朗普时期反映出更强的系统性和战略性。例如,拜登政府把恢复和强化同盟关系作为外交政策重点,其目标却指向中国。美日印澳“四方联盟”和美英澳三国联盟是为了与中国竞争,维护美国霸权。构建以“民主”价值观为基础的同盟小圈子带有强烈的意识形态色彩。此外,拜登政府还构建了一支“态度强硬的中国政策团队”,如坎贝尔、罗拉·罗森伯格(Laura Rosenberger)、杜如松(Rush Doshi)和朱利安·格维兹(Julian Gewirtz)。[17]而且,美国仍然在贸易、科技以及国际秩序等方面继续强化与中国竞争。由此可见,拜登政府的对华政策在保持常规合作的基础上加大了竞争力度,底线是不陷入你死我活的对抗状态。不容忽视的是,尽管拜登政府和新保守派都重视意识形态,但因实施手段不同,其外交政策仍属于自由主义外交政策。

注释:

(1)“阿拉伯之春”指的是自2010年底开始,突尼斯、也门、利比亚等阿拉伯国家发生的以“民主”为名的政权更迭运动。

(2)俄媒文章:“民主峰会”与全球趋势背道而驰[EB/OL].(2021-12-08)[2022-06-14].参考消息.https://www.sohu.com/a/506443196_114911.根据本文对于新保守主义者的定义,布林肯和沙利文等拜登政府官员并不属于新保守主义者。但这位俄罗斯学者的观点反映出了一种国际认知。