科技创新团队的知识网络构建与知识测度研究

石 静 ,孙建军 ,2

(1. 南京大学信息管理学院,南京 210023;2. 南京大学数据智能与交叉创新实验室,南京 210023)

1 引 言

知识经济时代,技术创新和科技进步成为推动经济全球化发展的主要动力,世界主要发达国家和新兴经济体围绕科技创新的竞争成为国际竞争新焦点。在世界科技竞争大格局中,我国亟须从数量导向转向数量质量并重,瞄准世界科技前沿,强化基础研究,实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。在创新人才方面,习近平总书记在2021 中央人才工作会议中,进一步强调要树立“高精尖缺”导向,占领创新高地,让高层次人才引领科技创新工作[1]。但随着人类对自然现象、社会现象认识的不断深入,科技创新问题越来越复杂,已然超出个体的认知范围和能力。个人知识能力的局限性,使合作创新成为主流模式,创新主体逐渐从单一人才发展为科技团队[2]。但同时团队成员构成和个体知识背景的多样性,导致团队知识的复杂度随之提高,团队创新管理也更加困难。知识是科技创新的基础,团队知识测度从知识基础视角剖析团队,有助于梳理知识互动关系,探清团队合作机制和行为模式,对促进团队建设、提高创新绩效具有重要的意义。

关于团队知识基础、知识构成的研究多见于社会学和组织管理领域,研究对象涉及高管团队[3]、学术团队[4-5]、创业团队[6]等。但无论是团队知识模型的构建,还是具体测度方法都比较简单,无法完全适应复杂多样的创新环境。例如,应用最为广泛的团队心智模型,主要从团队成员共识知识的角度理解团队知识,对个体特有知识的关注不足,在度量当下异质化程度大幅提高的团队知识时并不合理。而且,传统的团队知识度量多是从知识构成要素角度考虑,忽略了要素间的组合方式、关联程度,而这些同样对团队绩效有影响。此外,与之对应的指标测度方法也存在一定局限,早期团队知识结构较为简单,以问卷、观察等的启发式测度为主;且这种介入式方法难免存在主观性或操作偏差,研究结果的可比性、可复现性较差。因此,随着团队成员数量增加、个体知识背景的复杂度的提高,亟须更为便捷、稳定的测度方法。

基于此,本文将科技创新团队作为研究对象,基于网络分析方法,提出一套团队识别、知识网络提取与知识测度方法。具体地,本文所述方法具有如下创新点:①取代以往的经验判断方法,使用最大连通子图从全领域合作网络中识别团队;②采用引用关系拓展个体知识网络,对成员个体知识进行更准确的测量,考虑知识所属成员数量和成员间合作关系数量,对知识节点进行赋权,构建加权的团队知识网络;③从位置取向与关系取向两个视角整合知识测度指标,加以改进应用到团队知识测度这一新场景中。本文从微观角度细致刻画科技创新团队的知识结构,突破以往团队知识测度的局限,为进一步分析团队创新行为与机制、提升创新绩效奠定基础。

2 相关研究综述

2.1 团队与团队知识

Salas 等[7]将团队定义为:由两人或两人以上组成的、一组可区分的人,他们动态地、相互依赖地和适应性地,共同针对一个有价值的目标、对象或使命进行互动,其中每个人都具有特定的角色或职能,并且作为成员的时长有限。同时,团队往往被嵌入特定的组织环境中,受到该组织环境的约束与影响[8-9]。与其他群体不同,团队具有不同的职责和角色,可以处理超越个体能力的复杂任务。但这种目标的实现依赖于成员间的协调与配合,既包括团队成员社会认知的协调,也包括团队知识能力的凝聚。团队主要可以分为行动团队、决策团队和项目团队,项目团队实际上是前两类的结合,既要进行决策制定又要采取行动,本文所关注的科技创新团队属于项目团队。

过去诸多研究已经表明了知识基础会持续影响其对于复杂、动态情境的判断,进而影响团队行为和绩效[6,10-12]。学者从四种视角对团队知识建模:团队心智模型(team mental models,TMM)、团队情境模型(team situation models,TSM)、交互记忆系统(transactive memory system,TMS) 和战略共识(strategic consensus)[13]。团队心智模型,是指团队成员对于任务或团队相关环境要素的共识性知识,这些知识一般是成员通过正规培训、经验、团队讨论等获得的,相对持久[14];其内容可以是与合作相关的知识,如角色、职责、知识、技能、信念、偏好等团队成员信息,或策略提示、任务操作等与任务相关知识。团队情境模型,主要涉及线索、模式等情境特征,为策略制定、进度评估等提供指导[15]。交互记忆系统将团队知识定义为团队用来编码、存储和检索信息的认知系统[4]。战略共识,被定义为组织中高层或运营管理人员对战略事项优先级的共同理解[16]。Cooke 等[17]在此基础上,提出了更具整体性的团队知识概念,将其定义为团队成员对任务、团队、情境等方面集体理解的集合。它既涉及与任务、团队有关的知识,也包括对当前情境的认知;不仅是单个团队成员知识的总和,还包括成员知识之间相互作用(重叠、分布、互补等)产生的知识结构[18]。

团队成员除了拥有共同知识之外,还拥有兼容或互补的知识[19]。团队成员彼此独立又相互依赖,群体同质知识是其良好合作的基础,但过多的知识重叠又会成为团队思维的负担;个体异质知识是复杂任务的必然要求,从某种程度上,也是团队存在的最大意义。Quatraro[20]对地区知识进行度量,实证证实除了传统的知识存量之外,知识凝聚性和多样性对塑造区域经济表现也很重要。多数研究者对知识范围、共有知识基础和知识凝聚性对绩效增长的积极作用较为认同,但对于知识多样性的影响莫衷一是。有研究认为团队多样性是团队创造力和知识增长的根本原因[11],技能与经验的多样化,扩展了知识范围,增加了发现新知识的机会[6]。也有研究证明多样性阻碍了团队知识共享,会对绩效产生消极影响[21]。还有研究认为知识多样性的影响是倒U 形的,它可能取决于不同技术能力相互关联的程度[22]。有学者从认知冲突的调节作用解释这一现象,提出过多的认知冲突带来过多的认知观点,产生过量的认知负荷,而这种负荷会干扰其他成员的认知架构,进而削弱知识异质性对团队整体创造力的正向影响[23]。

2.2 团队知识测度

团队知识测度是理解团队知识及其与团队绩效的关系以及设法促进团队知识的先决条件。团队知识是多维度的、多方面的,不同的测量可以反映不同的知识特征[17]。因此,团队知识的测度目标并不是团队成员所知道的全部,而是在特定情境内,团队成员的知识及其分布特征。也就是说,团队知识的测度必须以测量目的为依据,并且在特定情境中发展与应用。

根据团队知识的不同特征,学者们发展了一系列测量维度, 主要包括知识范围(knowledge scope)、知识同质性 (knowledge homogeneity)、知识异质性(knowledge heterogeneity)和知识变化率(knowledge rate of change)等。知识范围较为简单,主要指知识总体类型和存量的多少。知识同质性,主要度量团队成员所拥有相似知识的数量及其结构一致化程度,如知识凝聚性、知识中心性、知识冗余度等指标。知识异质性,测量成员知识的类型及其分布的非均匀程度,包括丰富性(variety)、平衡性 (balance) 和差异性 (disparity) 等。知识变化率,则强调团队知识的动态变化,可结合上述三个维度的指标和时间维度共同测量。在具体情境中,研究者可根据测度目标组合各个维度,例如,有学者从知识范围、知识凝聚性等测度团队知识基础,并验证其对绩效的不同影响[24]。

指标的测量方法大致分为三类:启发方法(elicitation method)、指标方法(metrics method)和整合方法(aggregation method)。启发方法,是指通过观察、访谈、问卷等问题设置,引导被试者回答问题,测试被试是否具备某种知识。这种方法操作简单、应用广泛[25-27],但它往往无法观察到被试知识的细微差别,且难以持续追踪其知识变化。指标方法,是指通过构建指标量化知识,具体操作可以将上述引导方法得到的定性数据进行编码得到量化结果。也有学者基于网络科学,利用网络拓扑指标进行测量,如构建科研合作网络,抽取其网络结构指标对测度团队知识多样化程度,进一步研究其对知识扩散、创新绩效的影响[12]。整合方法,则是指综合利用上述两种方法得到的结果加权得到最终结果。如结合团队知识网络的中心化特征对与启发方法得到的知识多样性、文化多样性对团队知识进行测量[11]。

综上,团队知识是创新活动开展的重要前提,与团队创新行为和绩效息息相关。过去关于科技创新团队的研究,更多地关注团队成员及其特征,得到了相距很远甚至相反的结论;前期研究对团队知识基础及其影响关注不足,已有的团队知识测度方法多是采用观察、访谈、问卷等手段进行,存在主观性强、操作难度大、难以更新的弊端,需要继续对团队知识测度及其影响进行深入探讨。

3 团队知识网络构建研究

团队知识的测度思路有两种:集体方法与整体方法[17]。集体方法将团队知识看作单个成员知识的集合,通过测度每个成员的知识汇总为团队知识。整体方法将团队视为一个整体,认为团队知识不仅是个体知识的集合,还要考虑在决策、讨论等团队活动过程中各个要素的交互作用。集体方法在测度上较为简洁,被广泛应用到团队知识测度中;但有些研究指出这种简单叠加可能导致对团队知识的低估[14]。整体方法考虑的因素更全面,但是由于团队知识活动及相关因素十分模糊,其交互作用更是难以客观、准确地定义,至今仍缺乏实证应用。因此,本文采取集体方法进行测度,首先测度个体知识,然后在团队层面集成。本节按照团队识别、团队知识网络构建与团队知识测度的逻辑开展研究,对各部分方法展开详述,整体流程如图1 所示。

3.1 团队识别

关于团队知识的研究大多没有对团队识别问题给予特殊关注,多是采用专家访谈、问卷调研等方法结合经验判断确定团队;或者直接从创新成果出发,将单篇论文或专利的合作者作为一个团队。这种方式存在两个问题,首先,若部分个体仅在单个成果中共同署名,可能是外部因素的结果,严格来说并不是真正意义上的团队;其次,现实生活中的创新团队一般会有相关的系列成果,单篇成果的合作者数量有限,无法涵盖全部成员,而从实际情况来看,同一个团队的成员往往存在知识交流和合作创新,即使他们没有出现在同一个成果中,仍可视为同一个团队。本文所关注的科研创新团队,是指在较长一段时间内、为了同一目标持续合作的两人或两人以上的团体或组织。因此,之前的方法并不适用。

随着网络科学的发展,各种网络分析方法也被用于团队识别。最常用到的是合作关系网络,具体的团队识别方法不同,如向量空间模型[28]、矩阵因子分析[29]、关联规则[30]。由于科技成果一般以专利或论文等实体形式呈现,大多数情况下成果有作者人数限制,往往不会覆盖全部团队成员;但科技团队中往往会同时进行多项研究或产出系列成果,其中难免有人员重叠,少数重复出现的成员可以作为“桥梁”牵引出整个团队,这与网络科学中的连通子图概念相似。在无向图G中,若从顶点i到顶点j有路径相连,则称i和j是连通的。若子图S满足以下条件:①S为G的子图,S连通;②若有S′也是G的连通子图,且S是S′的子图,可推出S=S′,则称S是G的极大连通子图,又称最大连通子图。一个不连通的大型网络可以划分为多个极大连通子图,子图内部各个节点均存在直接或间接的联系,但子群之间彼此断裂。由此,本文基于合作网络,利用最大连通子图识别科技创新团队。

3.2 团队知识网络构建

科技创新过程中有价值的知识资本往往包含于难以被清晰表达出的隐性知识中,因此对于成员的知识测度也主要指的是隐性知识测度。隐性知识测度在组织管理领域研究较早,早在1985 年Sternberg便开发了针对管理者的隐性知识测度量表[31]。2005年,Leonard 等[32]提出了隐性知识的六因素模型,衍生出测度量表,并实证检验了量表的有效性。之后有学者针对软件开发团队、项目团队、管理人员等分别开发知识测度量表[33-34]。这些量表多结合问卷、访谈等方法获取数据,应用较为广泛。但这种测度方法具有一定局限性,如难以在大量数据上应用、被试者易受影响造成测量偏差、量表选择缺乏统一标准。由此,本文拟直接测度已经显性化的隐性知识,即从创新成果来看,将个体参与研发的创新成果所涉及的全部技术知识,定义为个体知识储备。除了个体直接参与的创新成果,本文还选用成果引用关系进一步扩展个人知识网络。

成员p的知识测度为

若成员p的创新成果或其引用的创新成果中包含技术i, 则K′(p,i) =i; 否 则 ,K′(p,i) = ∅。 那 么 ,Knowledgep·表示成员p拥有的全部技术知识类型。

以个体知识测度为基础,在团队层面聚合得到团队知识网络。假设团队t由m个成员构成,即t={p1,p2,p3,…,pm},其团队知识网络中的节点集为

其中,每个节点代表一种技术知识,技术i的权重定义为

其中,如果成员p的创新成果或其引用的创新成果中包含技术i,那么Knowledgepi=1;否则,Knowledgepi= 0。

进一步地,基于成员合作网络和个体知识网络,计算团队知识网络的连边及权重。技术i与技术j之间的连边条数为

Cpq代表成员p和q的合作次数。如果技术i与j同时在成员p和q的知识并集中,那么否则,如果技术i或j任意一个在成员p和q的知识交集中,那么

例如,有1 个团队有3 个成员:t={p1,p2,p3}。各个成员的知识网络如下:Knowledge1·={N1,N2},Knowledge2·={N1,N2,N3}, Knowledge3·={N1,N2,N4}。p1与成员p2存在 2 次合作,p1与成员p3存在 1 次合作,团队合作网络及团队知识网络如图2 所示。

4 团队知识测度研究

社会网络分析中有两种基本视角:位置取向(positional approach) 和 关 系 取 向 (relational approach)[35]。前者关注节点的社会关系在网络结构中的模式化(patterning),强调用“结构等效(structural equivalence)”来理解行为;后者关注节点之间的关系,通过社会联结(social connectivity)说明特定的行为和过程。基于此,为保证结果的全面性与可对比性,本节基于两种视角分别构建指标,用于测度团队知识。

4.1 位置取向的测度

如上文所述,位置取向关注节点社会关系的模式化,这种模式化的结果实际上就是社会关系所折射出的社会结构。团队知识网络中的节点是知识,这种社会关系就是知识之间的关联。知识并非独立存在,任何一种知识均镶嵌在更大的知识网络中。团队成员是知识的载体,由于教育背景、技术经验的不同,与其他成员所携带的知识存在相同或不同之处,即存在群体同质知识和个体异质知识。前者是合作开展的基础,后者是复杂创新的要求。

4.1.1 知识重合度

共有知识(mutual knowledge)是互动双方共同拥有且知道彼此共同拥有的知识[36]。大多数团队知识的研究对知识多样化程度关注较多,对成员之间的共有知识基础关注不足。但科技团队的合作创新必定是以成员知识结构的重叠区域为基础,利用共有知识是团队知识管理的关键,能够尽量削弱异质性带来的小群体现象和成员交流障碍[5];能够促进团队形成共同观念、协调行为,共享与整合各类知识[37-38]。早期研究中的知识同质性便是关于此类共有知识的概念。为了进一步定量测度团队中的知识同质化程度,同时反映团队共有知识的范围,本文定义知识重合度(knowledge overlap)指标对团队共有知识范围和同质化程度进行测度:

4.1.2 知识多样性

异质化的知识是实现创新的必要基础,是团队创造力的关键来源。团队成员之间经验和专业的差异,会影响其信息获取和观点形成,进而影响其知识结构[39]。个体知识结构的差异在团队层面的聚合带来了团队整体知识的异质化,可以对团队创新能力与绩效产生显著的积极影响[40]。由此,本文关注团队成员由于教育背景、职场经历、工作经验等形成的知识体系的差异化[41],构建知识多样性指标;团队成员拥有的多样性知识之间存在的差异,具体表现在知识背景、认知方式、知识结构等方面[42]。

知识多样性(knowledge diversity)反映团队知识类别的丰富性、平衡性和差异性方面的异质化特征,同时反映团队知识组成的种类范围、分布模式和异质化程度。Stirling[43]将丰富性(variety)、平衡性 (balance) 和差异性 (disparity) 整合为统一框架,给出了非参数计量公式:

其中,sij表示技术知识i与j的技术相似度;Pi表示技术i在整体知识中的占比;Pj表示技术j在整体知识中的占比。Pi与Pj较易从团队知识网络中计算得到,但sij的获取较为复杂。

对于sij所指的技术相似度,一般有两种测度思路:①从知识流动角度,构建技术流动矩阵:知识流动路径越多,则技术相似度越高[44];②从技术耦合角度,构建技术共现矩阵,两类技术在创新成果中耦合共现越多,则技术相似度越高[20,24]。为提高准确性,本节首先采用两种方法分别测度,然后加权得到最终的技术相似度矩阵。

1)知识流动关系

假设技术领域由S类技术组成。如果技术i(i=1,2,…,s)与技术j存在引用关系,那么Pij= 1;否则,Pij=0。与技术i存在引用关系的技术总量为观测到的技术i和j的引用次数为Cij=将这种关系应用于所有可能的技术对,则产生一个方阵Χn×n。单元格中存储技术间知识流动数,则矩阵的每行是每项技术的向量表示:

采用余弦相似度计算得到技术相似度:

2)技术耦合关系

假设技术领域由K项专利申请组成。如果专利k被分配了技术i(i=1,2,…,s),那么Pik= 1;否则,Pik=0。分配给技术i的专利总数为同一专利中可能出现两种技术,即Oi∩Oj≠∅,因此观测到的技术i和j的共现次数为将这种关系应用于所有可能的技术对,则产生一个方阵Yn×n。单元格中存储技术共现数,则矩阵的每行是每项技术的向量表示:

采用余弦相似度计算得到技术相似度:

最终得到的技术相似度为

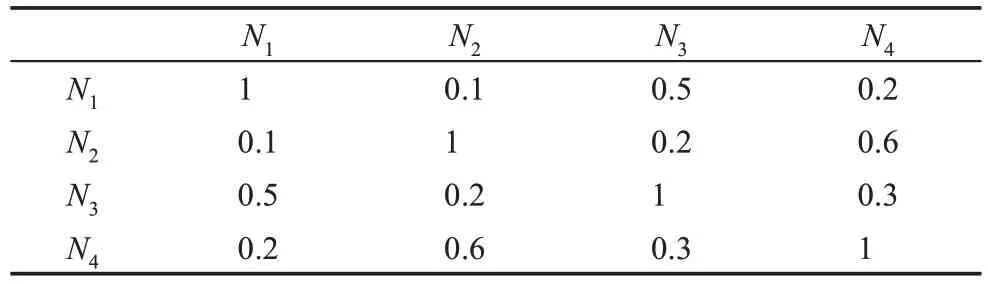

比如,计算图2 中示例团队t的知识多样性。如果其涉及的技术相似度矩阵如表1 所示,那么,团队t的知识多样性为

表1 技术相似度矩阵示例

4.2 关系取向的测度:知识凝聚性

知识重合度和知识多样性反映知识网络中的节点特征,从位置取向视角解读团队知识的位置模式。但从关系取向视角来看,即使团队拥有相同的知识类型和分布,也不一定会有相同的知识结构,因为这些知识之间的关联方式、联系密度等都可以有区别。由此,有学者提出知识凝聚性(knowledge cohesion)指标,考察知识节点之间的关系[45]。Nesta等[24]将知识基础的凝聚性定义为不同知识元素的整合程度。知识元素越相关,知识基础越连贯。知识凝聚性表征了各个节点的地位,反映了各个要素的功能衔接和结构紧凑性,是网络结构问题,会影响团队的知识创新和利用过程[24,46]。

本文借鉴 Teece 等[47]和 Nesta 等[24]的方法原理,加以改进测度知识凝聚性。首先计算每项技术与团队网络中其他技术的相关度,定义为

其中,sij表示技术i和j之间的技术相关度;Pjt表示团队t中技术j的知识量;Eij表示技术i和j之间连边的数量;WARit表示技术i与团队t的知识网络中其他知识的加权平均相关度[47]。若WARit>1,则表示技术i与团队知识中的其他技术相关度很高。团队知识凝聚性是团队知识中全部技术的加权和:

其中,Pit表示团队t中技术i的知识量;COHt表示团队t的知识凝聚性。同理,若COHt>1,则表示团队t中的知识整体关联度较高。

比如,图2 中示例团队t的知识凝聚性为

5 实验及结果分析

5.1 数据来源

专利作为重要的科技创新成果,是个体教育背景、知识技能和职业经验等各个维度的综合反映,因此,本文将专利作为团队知识网络构建与知识测度的数据基础。生物制药领域是一个发展较早、较成熟的交叉科学领域,适用于探索合作创新问题,因此进一步选择生物医药领域的科技创新团队作为研究对象。具体地,选择PATSTAT 全球专利数据库中2000—2019 年的全部专利数据作为数据来源,从中提取出三个子数据集用于不同的实验目的(表2)。如Salas 等[7]在团队定义中所述,团队具有特定的目标和一定的时限,若两项专利相距时间过长,则难以判定其是否是针对同一目标、稳定合作的团队。因此,选取2017—2019 年的专利数据用于团队识别,2000—2016 年的数据用于测度团队成员个体在加入团队时已经携带的知识,以及知识之间的联系。

5.2 团队识别结果

基于表2 中的子数据集2 利用连通子图识别进行创新团队识别。过去研究证明,90%的科技创新团队规模在10~40 人,且团队规模会带来成果新颖性的边际递减,新颖性在大约10 人的团队中就已经增长缓慢,之后急剧下降[48-49]。据此,本文将团队规模限制为2~30 人,共得到35730 支团队。此外,有些团队在2017—2019 年合作申请专利仅有1件,这种“昙花一现”式的临时合作并不符合本文对团队的定义,因此进一步将其删减,得到10261支团队,涉及52227 位发明人。由于部分团队发明人在2016 年之前并未申请专利,导致无法测度其个人知识结构,影响团队知识测度的准确性,进一步删减这部分数据,只保留可以完全精准测度的团队,最终得到团队5753 支,涉及发明人29686 位。图3 展示了10261 支创新团队的团队规模分布情况。从结果来看,与之前研究的结果一致,大多数团队规模在10 人以下,多于20 人的团队极少。以往研究中,专利申请数量常被用来指代创新绩效[50-51],并且被证明是较为简洁、有效的测量指标[52],因此本文采用专利申请数量测度团队创新绩效。图4 展示了这些团队在2017—2019 年的创新绩效。相比于团队规模,团队绩效呈现明显的长尾,超过50%的团队仅有2 件专利。

表2 数据概况

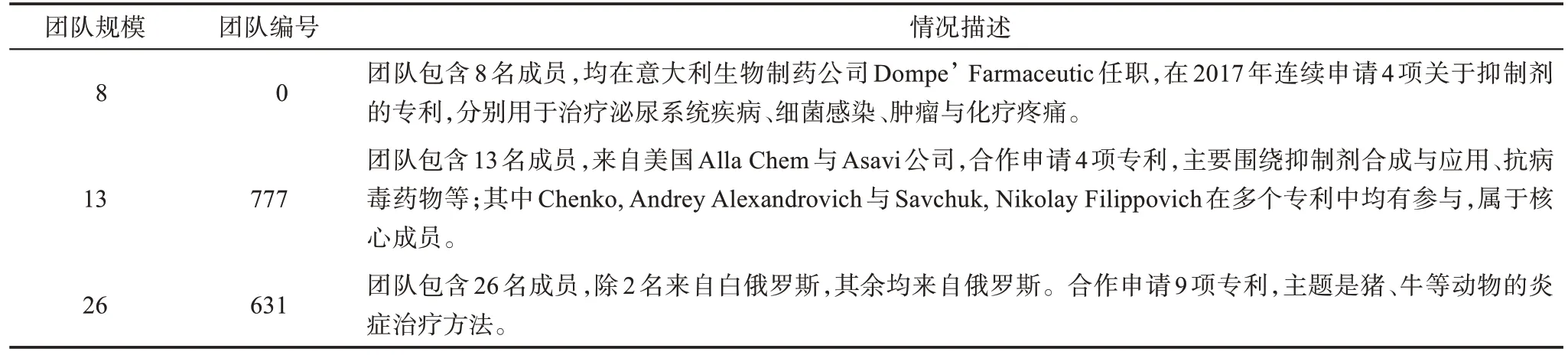

为评估团队识别效果,按照团队规模分层抽取30 个团队进行人工核验,均通过。部分结果如表3所示。

表3 团队识别结果展示

5.3 团队知识测度结果

依据3.2 节所述方法构建上述5753 支团队的知识网络;根据第3 节,从知识重合度、知识多样性和知识凝聚性三个方面对团队知识进行测度。

知识重合度测度团队成员知识结构的重叠部分,为科技创新提供合作基础。图5 展示了团队知识重合度的分布情况。知识重合度峰值分布在右侧极端值附近,整体均值为0.56,且分布均匀。知识重合度为1 的团队共有1256 个,占比22%,这部分团队成员间知识完全重合;知识重合度为0 的团队共有64 个,占比仅为1%,团队规模均在2~3 人。

知识多样性反映团队知识结构的异质化特征,是突破式创新的重要来源。图6 展示了团队知识多样性的分布。相比于知识重合度,知识多样性的分布更为均匀分散,极端值较少;均值为0.59,整体左偏,说明生物医药领域创新团队知识异质化程度不均,且占比都相当。

知识凝聚性反映团队知识网络中各节点的功能衔接和结构一致性,团队知识只有在凝聚性和多样性之间获得良好平衡,才能最大限度激发协同创新潜力。从图7 上看,团队知识凝聚性与重合度、多样性的分布差别较大,有明显的长尾;均值仅为0.05,大多数团队的知识凝聚性很差,仅有不足1%的团队知识凝聚性大于0.5。

5.4 结果讨论与分析

为进一步分析上述知识测度指标的真正含义与效力,本节针对5.3 节中的计算结果,计算三个指标间的相关关系,结果如图8 所示。变量之间均呈现显著相关关系,但由于知识重合度与知识多样性测度知识网络中的节点属性是团队知识构成问题,而知识连贯性测度知识网络中节点的关系是团队知识结构问题,重合度和多样性分别测度团队知识的同质化与异质化程度,呈现负相关关系。共有知识的增加会提升知识凝聚性,而知识多样性的增加会降低团队知识结构的紧凑性。在三个指标中,只有知识多样性与团队成果数量呈现正相关,但影响不及团队知识规模。

观察发现,同样作为知识组成测度指标的知识重合度和多样性类似于查全率与查准率,此处借鉴F-score 构建Comscore用于测度知识组成:

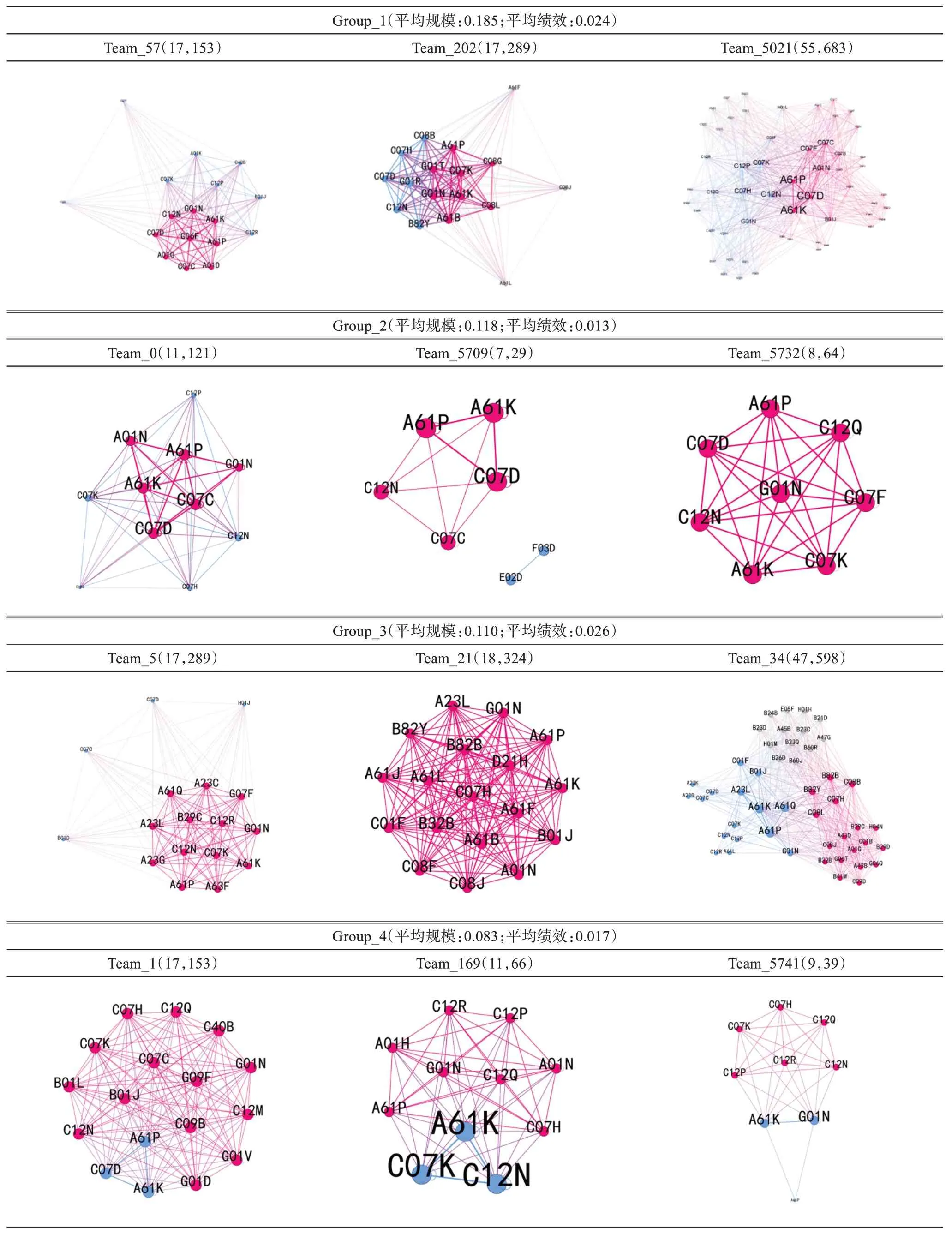

使用Comscore、coherence 分别测度知识组成与知识结构,图9 展示了5753 支团队的知识分布。两条虚线是两个指标的均值线,以其为界限,将团队划分为4 个群体,用点的形状表征。首先,从知识结构看,绝大部分团队表现很差,这部分团队具有团队规模小、知识组成分布广泛的特点;随着知识结构的逐渐优化,知识组成的分布范围逐渐收缩,最终稳定在均值之下。其次,大多数情况下知识组成与知识结构是负相关关系,但在Group_4 中,知识结构与知识组成呈正相关,也就是说,当团队知识凝聚性很差时,其知识组成仍然可以获得较好的表现,但令人意外的是,这部分团队的平均创新绩效最高,甚至超出了Group_1。实际上,从创新绩效来看,位于对角线的Group_1 和Group_4 相当,比Group_2 和Group_3 好很多,似乎在团队创新中,知识组成比知识结构影响更大。

表4 进一步给出了各组团队的相关指标,并抽取代表性团队进行展示。Group_1 与Group_3 相比于其他两组,知识网络的节点更多,团队知识组成更丰富;但Group_1 中的知识结构凝聚性更高,其涉及的技术领域更多,跨度更大,例如,Team_5021 横跨 A、B、C、E、F、G、H 等 7 个技术大类,而Group_3 中跨度较大的Team_34 仅包括A、B、C、G、H。Group_1 与 Group_2 相比于其他两组,团队知识结构凝聚性更高,尤其Group_2 的知识组成简单,结构连贯性更明显,知识网络中存在较为稳定的拓扑结构,以技术创新中较为常规的知识组合为主,例如,“A61P(化合物或药物制剂的特定治疗活性)-A61K(医用、牙科用或梳妆用的配制品)-C07D(杂环化合物)”的知识组合同时出现在3 支团队中。

表4 各组团队相关指标及知识网络示例

为进一步探究团队规模、团队绩效与团队知识的关系,分别绘制相关关系图,如图10 和图11所示。

结合图8 和图10 可以发现,团队规模与知识凝聚性呈正相关关系,但与多样性和重合度关系不大,这可能是因为大型团队常发展成熟,有一定规模的技术方向,经过长期积累,已经形成相对稳定一致的知识体系,创新目标也更倾向于常规创新,因此通常由具有固定知识背景的成员构成。突破式创新往往产生于交叉、新兴领域,由于其未来的不确定性,探索者也多是小型团队,这些团队的成员知识结构差距大,甚至来自之前毫无交集的两个领域,知识凝聚性就偏低。例如,知识凝聚性最高的792 号团队有13 名成员,全部来自A61K (医用、牙科用或梳妆用的配制品)、C07D(杂环化合物)和A61P(化合物或药物制剂的特定治疗活性)这三个技术领域;知识凝聚性最低的5212 号团队仅有3 名成员,却涉及480 个技术领域,包括A~H 全部技术大类。这与前人研究结果一致,即突破式创新往往出现在小型、新型团队中[49]。

团队绩效与团队知识的关系完全不同。图11 显示,首先,知识重合度、多样性与绩效之间是明显的倒U 形关系,也就是说,团队知识组成对绩效的影响均存在一个最优解,超过这个最优解时,无论是共有的知识基础,还是异质化的知识都会产生相反影响。其次,两条曲线存在交叉点,在早期重合度和多样性都不高的时候,共有知识似乎具有更大的影响;过了交叉点时,异质化的知识能够使团队绩效仍然不至于跌到很低。这与Awtrey[53]所述的团队知识组成决定团队绩效上下限的观点相一致。

6 结论与展望

本研究旨在通过抽取科技创新团队的知识网络来测度团队知识。以全领域专利数据与生物医药领域的团队为例,基于连通子图探测方法识别创新团队,通过构建团队-发明人网络、发明人-知识网络和知识-知识网络,使用集体方法构建团队知识网络。进而,从位置视角(网络节点)与关系视角(网络关系)定义了知识重合度、知识多样性和知识凝聚性三个指标,测度团队知识。然后,对指标之间以及指标与团队规模、团队绩效之间的关系进行讨论,加深对指标含义及其影响的理解。本研究结果表明,在生物医药领域,科技创新团队的知识结构差异较大,尤其在知识多样性与知识凝聚性上对比明显,大多数团队知识异质化程度较高,知识之间缺乏结构连贯性。相比于关系特征,知识节点的位置特征(知识重合度与多样性)对团队绩效的促进效应更强,因此对于合作创新的团队而言,在保证共有知识的基础上,应当增加更多异质知识。但知识重合度和多样性与团队绩效的关系存在一个最优点,超出这个点,反而会对团队绩效产生抑制。此外,知识凝聚性与团队规模正相关,与团队绩效负相关,这可能是因为常规的渐进式创新往往与更大规模的团队、更一致的知识相关联,更大规模的团队亦不能无限制地增加异质知识;反之,突破式创新常常与小规模、更异质的知识相关联,虽然知识凝聚性不高,但往往具有更大的创新可能性,知识生产速度更快。

从理论上来看,本研究可以帮助更好地理解团队创新行为。科技创新是一种风险性与偶然性较高的活动,合作研究可以帮助提升成功率,降低风险,团队创新也逐渐受到更多的关注。已有研究证明了团队规模与绩效的倒U 形关系[49]:规模并非越大越好,“小而美”的团队反而具有更好的创新表现。本研究从团队知识基础的视角拓展了这一结论:大小团队之分不仅在于成员的多少,在科技创新过程中,大团队往往意味着更多种类、更大范围的知识,这些知识彼此交叉融合,更易激发创新的产生,也使“大科学”“交叉创新”的呼声高涨。但本研究也证明交叉性的知识对创新绩效的作用与团队规模的效应相似,存在特定场景下的最优解。具体地,突破式创新往往产生于知识异质性较强的小团队,其具有相对灵活的创新机制,能够更好地整合多样化的知识;渐进式创新往往与共有知识、一致的知识结构、较大的团队规模相关联,在这种情况下,团队共有的知识基础能够很好地协调各个成员,降低知识交流的门槛。因此,从实践角度来说,进行跨学科团队构建必须充分考虑学科知识的特征、知识之间的关联关系和不同的创新目标,以寻求知识结构与创新目标、团队绩效间的平衡。对于已构建的团队,则需要提取、评估当前知识结构,在具体创新场景的参照下,针对性地优化知识结构,更好地指导团队创新活动。

本研究提出的团队知识测度方法也存在一定的局限性。第一,由于使用集体方法直接测度团队整体的知识不具有操作性,本研究采用集合方法测度团队知识,但团队知识并不是团队成员个人知识的简单加和,因此可能存在偏差。第二,本研究作为科技创新团队研究的基础工作,本着全面理解的原则,仅对相关指标进行了测度,对这些指标与创新绩效的复杂关系并未做细致探讨,这也是下一步的研究方向。最后,本研究只采用生物医药领域的专利数据进行实证,需要进一步针对不同技术领域的科学文献、专利数据开展研究,一方面可以验证方法的普适性,另一方面也可以做对比分析。