基于经济高质量发展的出口复杂度指数研究

吴晓芳 ,冯德连

(1.安徽财经大学 国际经济贸易学院,安徽 蚌埠 233030; 2.南京大学 商学院,江苏 南京 210093)

党的十九大报告指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。未来经济发展仍要从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长。高质量发展驱动力是创新,基础是技术进步,并要立足于新型工业化基础设施、更大范围更高水平制度型开放、强化竞争服务科技的产业政策体系[1]。从而,高质量发展取决于创新能力、技术升级能力,以及基础设施服务能力、政策导向力、市场机制的效率等多维能力,这些能力最终凝结在新型产品、高质量产品以及差异化产品的供给上。近60年来,经济学界通过出口产品网络测度产品复杂度就是国家生产能力的综合度量和反映。

经济学对复杂度的研究始于20世纪60年代,早期基于投入产出分析框架描述一国不同行业间产出相关性、技术关联性等经济联系的复杂程度[2-4]。内生增长理论认为经济增长来自知识、技术进步[5-6],在这一理论的启发下,国际贸易学者在21世纪伊始开始关注技术进步,并对技术复杂度进行测度和研究。拉奥等(Sanjaya Lall)[7]首个提出产品技术复杂度(Technological Sophistication)概念,并将米凯利(Michael Michaely[8]提出的出口品和进口品收入水平指数(income levels index of exports and imports)作为产品技术复杂度指数(technological sophistication index,TSI),也就是产品所有出口国人均收入加权平均水平。拉奥等指出该指数不是特定技术的测度方法,因为产品生产受多种非技术因素的影响,比如,政策环境、自然资源、基础设施、空间分布和距离等,也就是出口产品技术复杂度指数反映一国具体产品技术层面和非技术层面的综合生产能力信息。此外,将一国所有产品技术复杂度指数(TSI)加权平均,得到国家(地区)技术复杂度指数(technological content index,TCI)(1)杨汝岱、姚洋(2008)将国家技术复杂度指数称为技术含量指数(technological content index,TCI),本文沿用他们的翻译,并且TSI特指产品技术复杂度指数,而TCI特指国家技术复杂度指数,不加说明技术复杂度指数既指产品层面又指国家层面。,它反映一国综合生产能力,它对经济增长、地区差距、收入不平等、产业发展等诸多变量产生重要影响,大量学者对技术复杂度指数进行深度研究,尤其是中国学者,因为技术复杂度提升不仅是中国提升经济增长质量,还是中国转变经济增长模式的核心途径[9]。

将产品结构、贸易数据相结合,通过经济体产品空间捕捉和衡量内在生产能力的研究方法统称为出口复杂度研究,除了技术复杂度研究,还有经济复杂度研究。伊达尔戈和豪斯曼(Cesar A.Hidalg,Ricardo Hausmann)[10]指出生产活动需要的部分能力是不可贸易品,如特殊基础设施、劳动技能、产权、规则、营商环境等,尤其是高度专业化(highly specific)知识和技术,他们具有非排他性,但复制和共享难度大,扩散受地理环境、关系网络限制。这些生产能力表现出地理黏性(geographically sticky),特定国家产品生产行为携带了当地积累的生产能力以及一些专业化知识、技术能力[11]。伊达尔戈和豪斯曼[10]首个采用反射法(the method of reflection,MR)构造经济复杂度指数(economic complexity index,ECI(2)国内文献中经济复杂度与技术含量、技术复杂度三个专有名词存在混用的情况,本文阐述中为以示区别,基于拉奥等[7]文献构造的称为产品技术复杂度指数(technological sophistication index,TSI)和国家技术复杂度指数(technological content index,TCI);基于伊达尔戈和豪斯曼[10]文献构造国家层面的复杂度称为经济复杂度指数(economic complexity index,ECI)、产品层面的复杂度称为产品复杂度指数(product complexity index,PCI),四者都具有技术含量的信息。),通过出口产品种类数(3)产品种类数也就是产品的多样化水平。和产品普遍性(4)产品普遍性反映产品被多少国家生产,普遍性越低表示产品技术水平越高。,同时捕捉产品和国家生产能力信息,揭示经济系统的生产属性、经济增长潜力和国际竞争力[12-13]。但经济复杂度不等同于出口贸易,以贸易数据为计量基础只是为了方便起见,并没有任何关键性的含义[11]。

无论是技术复杂度指数还是经济复杂度指数,都是对出口产品网络进行聚类、关联等基础分析。近几年,由于人工智能技术的支持,特别是神经网络与机器学习(包含深度学习)的支持,出口产品数据挖掘得以深化,使技术复杂度指数和经济复杂度指数构造得以优化、运用得以拓展,尤其是经济复杂度指数。但不可否认的是两指数的构造及优化路径都存在较大差异,国内对技术复杂度指数的相关研究较为充分,而对经济复杂度的研究明显落后于国际。本文为了研判哪种出口复杂度指数更适合测度我国经济体系高质量发展能力,先通过梳理文献概括与评述技术复杂度指数的构造与优化,后详细解析基于反射法编制的经济复杂度指数,再通过对两者的比较展示指数之间的差异性和适用性。

一、技术复杂度指数构造及优化的文献综述

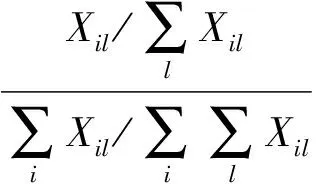

米凯利[8]构造出口品收入水平指数和进口品收入水平指数,并研究两者之间相关关系的方向。以此为基础,拉奥等[7]提出并构造出口产品技术复杂度指数(TSI),具体是指某产品所有出口国人均收入的加权平均水平,而权重为某出口国该产品出口额占世界出口总额的比重。公式表述为:

这一指数构造逻辑根基于要素禀赋理论:往往富国是资本丰富的国家,在资本密集型产品上具有比较优势并出口;往往穷国是劳动丰富的国家,在劳动密集型产品上具有比较优势并出口。从而富国往往出口技术含量较高的产品,并处于国际分工链的上端;穷国往往出口技术含量较低的产品,并处于国际分工链的下端[8]。从而,一种产品所有出口国人均收入水平较高,往往反映出它主要在发达国家生产,并拥有较高技术含量和技术复杂度。

但拉奥[7]采用的产品技术复杂度指数存在几个方面的问题:一是权重问题,以出口份额为权重容易忽略出口量较小的国家,产生小国效应带来的信息失真和偏误。二是核心指标问题,采用人均GDP来表示出口国生产能力可信度较低,更遑论用以表示具体产品生产能力,因为一国会生产大量质量参差不齐的差异化产品,国家层面的劳动生产率(5)人均GDP就是宏观层面的劳动生产率。无法体现具体产品的专业化、特异化能力,这需要从产品本身的属性,比如产品质量来获得真实信息。此外,国家内部不同地区之间常常表现出严重的出口不均衡分布特征,国家层面人均GDP无法真实反映出口地的生产能力。三是技术复杂度指数的结构问题,在全球价值链分工深度发展的背景下,一国出口产品有最终品和中间品,而最终品出口价值中包含了大量进口中间品价值,故最终品技术复杂度指数是个复合指数,包含了国内技术和国外技术两部分,可以根据增加值贸易分解将复合指数中的国外部分剔除掉,剩下国内技术才真实反映一国具体产品综合生产能力。大量学者就这三个层面进行了充分而高品质的研究,本文对相关文献进行梳理和分类,如表1所示,以下分别介绍。

1.对权重进行优化

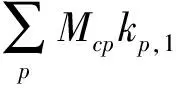

罗德里克[14]和豪斯曼[15]在拉奥等[7]基础上将指标权重修正为各国出口产品的显示比较优势指数(revealed comparative advantage index,RCA)。产品技术复杂度公式重新表述为:

樊纲等[16]在拉奥等[7]基础上将权重修正为产品比较优势指数,得到出口贸易和进口贸易的显示技术附加值指数(revealed technology value,就是产品技术复杂度指数的另一种表达)。指数用公式表述为:

其中,Rl为产品l的显示技术附加值;Yi为i国的人均GDP;wil为i国产品l比较优势指数,且:

出口数据并不能完整表示生产能力,杜修立和王维国[17]在拉奥等[7]基础上以产品的生产份额代替出口份额来测度产品技术含量(technical content,也就是产品技术复杂度)。指数用公式表述为:

这一测算方法背后逻辑是:认为正是各国出口倾向不同(出口依存度不同),导致出口份额和生产份额不同,使用出口依存度来调整出口份额,从而得到生产份额的估计值。但是该方法暗含的假设是每类商品的出口倾向都相同,且等于出口依存度,这不太符合现实。

以上学者根据研究问题的需要将产品技术复杂度指数权重进行了修正和优化,使之更加准确地反映各出口国产品的国际竞争力,并使技术复杂度指数更能真实地体现产品在所有出口国具有的平均技术含量。在后续研究中,大多学者沿用了显示比较优势指数[18-22]。虽然学界认可了对产品技术复杂度指数权重的优化,但这种优化终究是细枝末节的调整,因为,核心指标的优化以及产品技术复杂度指数内在结构的探索和辨析才是关键。

2.对核心指标进行优化

产品技术复杂度指数的核心指标是产品出口国的技术含量,拉奥等[7]、罗德里克[14]、豪斯曼等[15]、樊纲等[16]以及杜修立和王维国[17]均使用各国人均GDP指标来表示。但由于一国内部不同地区收入和出口分布不均衡,比如中国东部与中西部收入差异较大,出口多集中在东部沿海的9个省份[23],鉴于此,许斌和路江涌[24]基于省级数据对豪斯曼等[15]产品技术复杂度指数的核心指标进行修正,使用各省人均GDP的加权平均水平来替代全国人均GDP,权重为各省单个产品的出口比重与各省单个产品出口比重之和的比值。但许斌和路江涌只对中国数据进行了修正,而收入和出口的不均衡分布问题不仅仅发生在中国,所以这种修正显得较为片面。

一国生产大量质量参差不齐的差异化产品,仅从全国人均GDP单一视角来表示出口国所有产品内含的技术和非技术能力非常粗糙,许斌[23]在豪斯曼等[15]基础上进一步挖掘产品质量信息,将产品技术复杂度指数优化为:

许斌和路江涌[24]和许斌[23]两篇文献对产品技术复杂度指数的核心指标进行了修正,分别将出口国各地区收入不均衡问题以及出口产品质量差异纳入考察范畴,这种修正虽然原则上能够更加准确地反映产品内含的技术和非技术能力信息,但它仍然受到了现实的挑战。在全球价值链深度发展的当下,一国的出口产品不仅承载了本国的生产能力,还承载了价值链上其他国家的生产能力,若要清晰地甄别本国生产能力信息,需要将产品技术复杂度指数这个复合体分解成国内部分和国外部分,可以采用全球价值链的增加值贸易分解法来实现,这正体现了产品技术复杂度指数近几年的优化和研究的深化。

3.基于增加值贸易分解优化指数

20世纪80年代以来,全球价值链分工体系深入发展,出现大规模的产品内贸易,一国出口产品含有的技术不仅指最终工序里的技术,还包括进口中间品所蕴含的直接及间接国外技术和间接返回的国内技术。姚洋和张晔[25]构建了中国出口品的国内技术含量指数,利用中国投入产出表和中间品的进口比例,扣除进口中间品对最终品技术含量的贡献,从而得到产品的国内技术含量。姚洋和张晔[25]关于国内技术含量指数的具体计算步骤如下:

第一步,计算产品i的技术复杂度指数:

其中,k表示国家,i为任意产品,它包括中间品和最终品。

第二步,计算复合技术含量指数:

第三步,剔除进口中间品的直接贡献,得出口品的国内技术含量:

其中,βi表示第i种投入品的进口占使用量的比例。

利用进口比例只是剔除了进口中间品的直接贡献,而没有剔除其间接消耗的国外技术的贡献,故计算的出口品国内技术含量仍然不够准确,这也体现了使用单个国家投入产出表的局限性。并且,将所有进口中间品全部视为中间投入品,导致一些部门甚至出现了国内技术含量为负的情况。

库普曼[26]使用国际垂直专业化分工测算方法剔除国外进口中间投入品价值,得到出口品(或进口品)技术含量净值的新方法。具体的测算步骤为:

第一步,基于豪斯曼等[15]方法测算行业l商品i的技术复杂度指数:

其中,k表示国家。

第二步,测算行业l剔除国外进口中间投入品价值之后的产品技术含量净值:

齐俊妍和王岚[27]指出在全球价值链分工背景下,将权重使用各国出口产品的显示比较优势指数存在一定缺陷,因为RCA指数以总值贸易数据为基础,而总值贸易在价值链分工背景下存在重复计算问题,会高估在产品价值链上处于下游环节国家的出口优势。从而他们定义了基于增加值贸易的RCA替代基于总值贸易的RCA。用公式表达为:

倪红福[28]提出产品的完全国内技术含量,即从产品全部技术含量中扣除从国外进口的技术含量,这种扣除包括直接和间接的国外中间投入品的技术含量,而完全的国内技术含量不仅包括国内生产的技术含量还包括了从国外进口中间品中返回的国内技术含量。用两国两个部门全球投入产出模型可以将产品复合技术复杂度公式表述为:

使用增加值贸易分解法剥离国外进口中间投入品的直接和间接技术含量,获得完全国内技术含量,对最初拉奥等[7]的产品技术复杂度指数进行了深度修正。综合来看,产品技术复杂度指数修正凸显了产品国际竞争力、产品差异性和全球价值链生产方式的重要性,虽然对产品及国家技术含量的度量更趋准确,但测度的信息维度和准确度仍需提高。

在产品技术复杂度研究不断深入的同时,伊达尔戈和豪斯曼[10]提出了经济复杂度概念,并使用贸易数据通过反射法凝练产品结构的特征,构造经济复杂度指数(ECI)和产品复杂度指数(PCI)同时度量国家和产品生产能力,这一构造方法与技术复杂度指数基本方法差异显著,国内文献虽然近几年开始关注经济复杂度的研究,但对指数构造方法的描述太过精炼,且对指数背后的经济学内涵阐述严重不足。

二、经济复杂度指数构造方法详解及相关文献综述

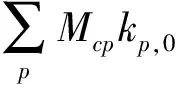

伊达尔戈和豪斯曼[10]将世界经济视为一个大型经济系统,将系统内不同主体之间的贸易视为经济关联方式,他们利用反射法提取全球产品空间的国家—产品二维矩阵Mcp(c为国家、p为产品)中的国家生产能力和产品生产能力信息,进而构造国家和产品经济复杂度指数,前者直接称为经济复杂度指数(ECI),现有文献验证了其与收入水平、经济增长[10]、收入不平等[29]等诸多宏观经济变量密切相关;后者称为产品复杂度指数(product complexity index,PCI)(8)此处经济复杂度具体指国家层面的经济复杂度,以示区别,产品层面的经济复杂度简称为产品复杂度,本文不加说明时,经济复杂度泛指国家层面和产品层面经济复杂度。,经济活动空间集中度对产品复杂度有重要作用[30]。以下结合表2说明经济复杂度指数和产品复杂度指数的构造过程和构造方法。

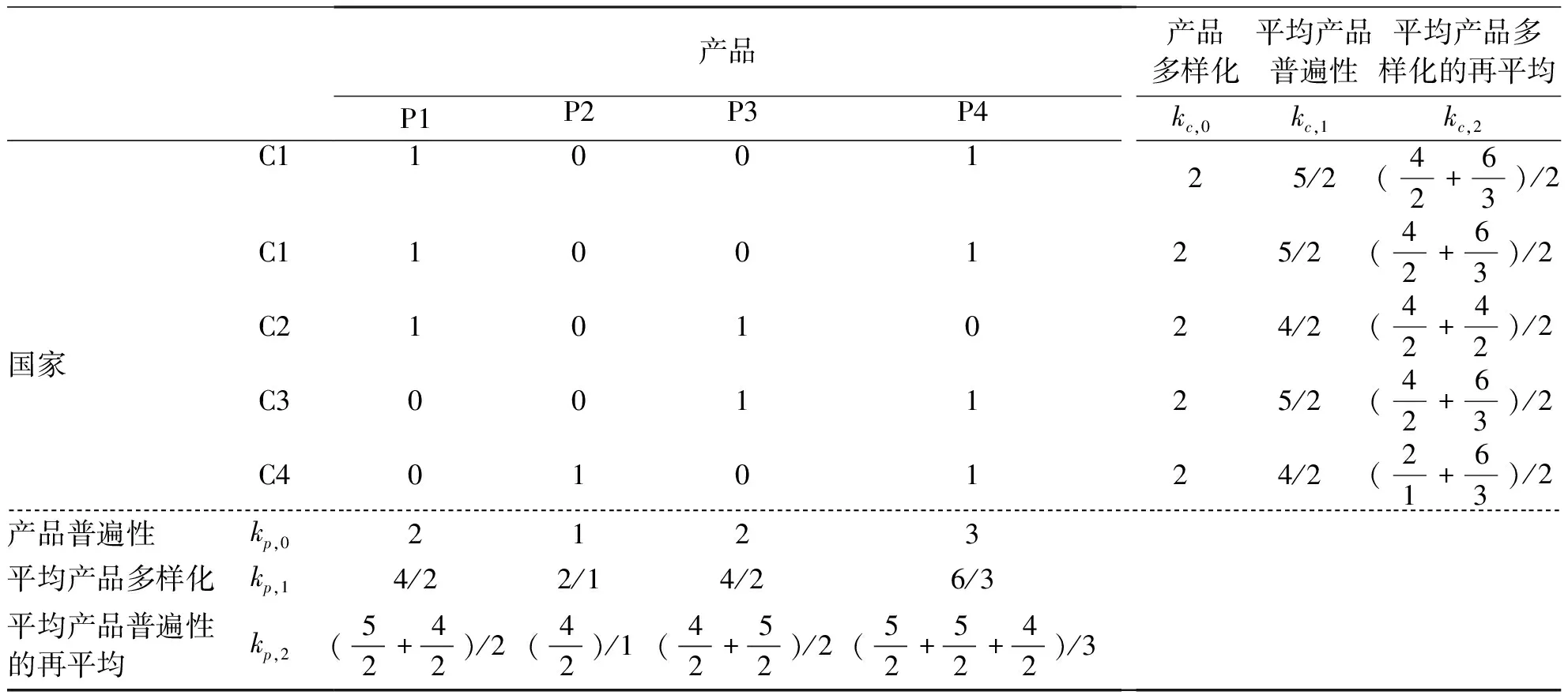

表2 反射法迭代计算国家和产品变量集的一个简单模型

第一步,构造国家—产品二维矩阵Mcp,当c国出口产品p的显示比较优势指数RCAcp≥1时,称c国有能力出口产品p,则Mcp=1;否则,Mcp=0。如表2所示,国家C1、C2、C3、C4分别在产品P1、P2、P3、P4上的显示比较优势指数得值决定了Mcp矩阵各元素的取值。

第二步,将矩阵Mcp各元素分别对产品(列)和国家(行)进行边际加总,可得:

kc,o衡量c国出口(比较优势)产品种类数,也就是国家层面的产品多样化水平(product diversity)。当产品多样化水平越高,说明一国具有的能力种类、能力组合就越多,供给新产品的能力也越强。伊达尔戈和豪斯曼[10]将每一个产品视为积木块,每一种产品视为积木模型,产品种类越多,即积木模型越多,意味着积木块也越多,大量差异化的积木块组合出新积木模型的概率就越大,从而该国研发和设计出新产品的能力就越强。此外,产品多样化水平越高,说明一国产品空间的密集度越高,产品升级断档的可能性越小,比较优势演化的速度相对越快。伯刚军[31]还指出一国现有出口产品种类越多,出口与这些产品相关新产品的可能性就越大。因为,现有产品种类越多,那么与新产品存在共享能力(shared capabilities)的可能性就越大,现有产品与新产品之间知识扩散(knowledge diffusion)就越充分。

如表2所示,国家C1、C2、C3、C4分别在两种产品上具有显示比较优势,从而各国产品多样化指数kc,o都为2。但多样化指数并不完美,即使拥有相同产品种类数的国家之间往往生产能力不同,因为每种产品复杂程度不同,需要的能力水平不同,从而需要产品普遍性信息加以修正和补充。

kp,o衡量产品p的普遍性(ubiquity),或者反过来说衡量产品的特殊性和排他性,某种产品出口国较少、产品普遍性较低,亦即产品特殊性和排他性较高,说明生产需要高端的专业化和特异化知识和技术[11](9)这通常是针对工业制成品来说的,因为有些普遍性较低的农产品是因为特定土壤、气候或水质条件等自然因素,而与一国生产能力无关。。如表2所示,产品P1、P2、P3、P4的普遍性指数kp,o分别取值2、1、2、3,其中P4的普遍性最高,说明它需要的生产技术和知识水平最低。同样,产品普遍性指数也不完美,因为具体产品技术能力主要反映该产品的专业化和特异化生产能力,而无法反映产品生产需要的能力种类。此外,根据伊达尔戈和豪斯曼[10]的研究kc,o和kp,o负相关,因为一国产品多样化水平越高,能力种类就越多,拥有某产品专业化和特异化能力的可能性就越大,从而越可能生产出低普遍性的产品。

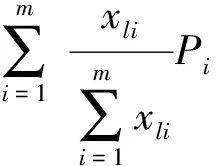

综上,基于信息的完整性和准确性,经济复杂度和产品复杂度都需要融合产品多样化和产品普遍性信息。伊达尔戈和豪斯曼[10]采用反射法捕捉全球产品空间矩阵Mcp的变量集合来描述国家综合生产能力和各种产品生产所需要的能力信息,这种方法能产生两种类型节点kc,N和kp,N(N≥1),一条节点序列的产生顺序为kp,0→kc,1→kp,2→kc,3→kp,4→……,另一条产生顺序为kc,0→kp,1→kc,2→kp,3→kc,4→……,也就是反射法由迭代计算相邻节点前一期属性平均值的方程组成,最终获得经济复杂度指数(ECI)和产品复杂度指数(PCI)的构造公式:

第三步:使用反射法计算经济复杂度指数和产品复杂度指数:

其中,kc,N为经济复杂度指数(ECI),kp,N为产品复杂度指数(PCI),且N≥1。

为方便阐述,以下分别展示N=1或2时kc,N、kp,N的经济学内涵。

当N=1时

当N=2时

综上,国家层面的经济复杂度(ECI)可由向量kc,0、kc,1、kc,2……kc,N来描述,其中,偶数变量集合kc,0、kc,2、kc,2i(10)kc,2i中的i表示反射次数,与kc,2i+1中i相同。衡量一国(地区)具有的产品(平均)多样化水平,描述一国(相对其他国家或地区)拥有的生产能力种类以及提供新产品的能力大小;奇数变量集合kc,1、kc,3、kc,2i+1衡量国家具有的产品(平均)普遍性,描述国家拥有高端知识、技术能力大小;产品层面的经济复杂度,也就是产品复杂度(PCI)可由向量kp,0、kp,1、kp,2……kp,N来描述,其中偶数变量集合衡量某产品(平均)普遍性,从全球产品空间的视角来测算该产品生产需要的技术水平;奇数变量集合衡量某产品(平均)多样化水平,同样从全球产品空间的视角来测算该产品生产需要的能力种类。此外,高阶变量更加准确地反映了产品普遍性和多样化信息,从而修正了复杂度的排序,随着N的增加,无论是kc,N,还是kp,N最终会收敛于均值。当kc,N=kc,N+2时,就可以得到国家间能力的不重叠排名,并最终得到ECI取值,反映了国家能力种类和能力专业化的综合水平;同样,当kp,N=kp,N+2时,也可以得到产品复杂度的不重叠排名,并最终得到PCI取值,反映某产品生产需要的能力种类和能力专业化程度的综合信息[33]。

豪斯曼和伊达尔戈[12]还指出国家层面产品(平均)多样化水平(kc,2N)提高有利于国家层面产品普遍性(kc,2N+1)下降,因为产品普遍性下降,亦即产品特异性和专业化提高,需要广泛能力组合。此外,产品(平均)多样化水平(kc,2N)提高,有利于提高产品(平均)多样化水平(kp,2N+1)、降低产品(平均)普遍性(kp,2N),因为国家拥有广泛能力(kc,2N提高),生产的产品才会被少数多能力的国家掌握(kp,2N+1提高、kp,2N下降),多样化程度较低的经济体往往专注于几乎所有其他国家都出口的少数产品[34]。

经济复杂度衡量方法除了伊达尔戈和豪斯曼[10]提出的基于线性方程组迭代的反射法,还有被克里斯泰利(Matthieu Cristelli)[35]运用的高度非线性排序算法——适应度复杂度法(fitness-complexity ,FC),它也可以对国家和产品复杂度进行排序,该方法比反射法更复杂,但并没有改变所囊括生产能力信息的维度。

除了经济复杂度,文献还对产品空间的其他特性进行了研究,比如,产品邻近度(product proximity)、产品密度(product density)、机会价值(opportunity value)[33,36-39],并研究了他们与一国经济发展、比较优势演化之间的关系[40-42]。随着经济复杂度的提高,一国会具有更高的产品邻近度和产品密度,尤其中等复杂度的经济体会随着复杂度的提升产品升级空间较大、技术价值也较大[33]。

三、技术复杂度和经济复杂度指数差异性分析

以拉奥等[7]为代表的关于技术复杂度的研究,首先,基于产品所有出口国收入的加权平均,获得产品技术复杂度指数(TSI),后基于一国所有出口产品技术复杂度指数的加权平均,获得国家技术复杂度指数(TCI)(11)两次加权平均的贸易份额内涵不同,第一次是i国产品l出口占世界l出口总额的比重,第二次是i国产品l出口占本国总出口的比重。。伊达尔戈和豪斯曼[10]通过反射法将生产能力信息不断在产品和国家之间传递,同时获得了产品复杂度指数(PCI)和经济复杂度指数(ECI)。两种类型的复杂度指数存在诸多方面的差异,以下详细阐述。

1.侧重点不同

TSI使用产品出口国人均GDP反映产品的技术水平,这是一种简化处理,但没有考虑国家内部不同产品技术水平的巨大差异,即使发达国家人均GDP较高,并不意味着他们只生产高技术产品,从而一种产品被发达国家出口,所含有的关于产品本身复杂度的信息是非常有限的[43],国家技术复杂度指数(TCI)亦是如此。ECI从产品(平均)普遍性(如kp,0、kp,2、kp,4、kp,6……)(12)产品普遍性指数通过反射法得到国家平均产品普遍性信息,具体为kp,0→kc,1、kp,2→kc,3、kp,4→kc,5,以此类推,最终得到ECI指数。来衡量技术水平,若产品普遍性较高、出口国众多,说明产品生产技术低端,产品专业化、特异化程度低;若产品普遍性较低,则相反。此外,ECI的产品(平均)多样化指数(如kc,1、kc,3、kc,5……)不仅囊括产品普遍性信息,还囊括产品多样化信息,也就是反映产品能力种类信息。相比较而言,ECI对产品整合能力信息的描述比TCI更充分更准确。

成力为、关书和戴小勇[44]在关于TCI和ECI(13)TCI亦即成力为、关书和戴小勇(2017)的研究中的出口技术复杂度指数(EXPY)。的比较分析中发现,ECI取值较高的国家,TCI小于ECI,因为经济复杂度较高的国家,产品技术含量较高,但TCI存在低估技术含量的问题;而ECI取值较低的国家,TCI大于ECI,因为经济复杂度较低的国家,产品技术含量较低,但TCI又存在高估技术含量的问题。为何如此呢?因为TCI更容易受经济规模、贸易规模的作用,而ECI更容易受技术水平的作用,也正是因为这种原因,罗德里克[14]测算1999—2001年中国出口技术复杂度,发现中国出口产品的复杂度远远超过了其经济发展水平,大约与比其人均GDP高3倍的国家相类似。

2.小国效应的严重性不同

产品TSI是产品出口国人均GDP的加权平均,国家TCI是产品TSI的再平均,两次加权平均的权重都与产品出口份额息息相关,虽然第一次加权平均使用显示比较优势指数能够一定程度上消除小国效应,但第二次加权平均仍然使用贸易份额,仍然容易忽略小规模高技术出口品的技术信息,因此,对出口规模较小的国家来说,即使出口产品技术水平较高,但困于指数构造的局限,其产品技术含量信息被较少地提取。ECI指数第一步就使用显示比较优势指数的值来构造国家—产品二维矩阵(Mcp),从而一开始就规避了小国效应[44]。

3.指数内涵的解读不同

先获得产品TSI才能获得国家TCI,前者决定后者。ECI则不同,具体表现在两个方面:一是,ECI直接将产品生产能力和国家生产能力信息综合在一个指数里,比如,kc,1根据一国所有出口产品平均普遍性来反映国家生产能力,将产品普遍性指数kp,0纳入国家的平均产品普遍性指数里(kc,1),也就是kp,0决定kc,1,但同时kc,1也决定kp,2,以此类推,产品多样化指数(kp,1、kp,3、kp,5等)与国家的产品多样化指数(kc,2、kc,4、kc,6等)亦是如此。说明产品复杂度(PCI)与经济复杂度(ECI)相互作用、相互影响。

ECI与TCI的不同点还表现在另一方面:前者将产品普遍性和产品多样化信息综合在一个指数里,如kc,1和kc,3,以及更高阶的kc,2N+1,既反映了生产能力种类信息,又反映生产技术水平信息;而TCI只反映生产技术水平信息。

4.指数可分解性不同

在全球价值链深度发展的背景下,一国最终品出口复杂度是复合技术含量,包括了国内部分和国外部分,利用增加值贸易分解法对TSI进行分解,体现出TSI较强的可分解性优势。而ECI国家—产品二维矩阵不是世界投入产出表,无法进行增加值贸易分解,无法分解出国内生产能力和国外生产能力,所以,ECI指数在这一层面的可分解性不如TSI。

正如豪斯曼等[15]所言,“一国出口多少不重要,出口什么更重要。”也就是对一国经济发展来说,已有产品大规模重复出口不如持续推出新产品及知识技术密集型产品,因为前者只是重复大量使用特定能力,不利于技术创新、价值创造,更不利于经济高质量发展;而后者持续推出新产品及知识技术密集型产品反映了一国生产能力种类的增加、高端知识技术的升级。根据本文分析,技术复杂度指数(TCI)提取了更多贸易规模信息,对产品内涵技术水平信息的凝练不足,而经济复杂度指数(ECI)受贸易规模影响较小,同时提取了能力多样化和技术水平信息[33,44]。

四、结语

高质量发展取决于一国创新能力、技术升级能力,以及基础设施服务能力、政策导向力、市场机制的效率等多维能力[1],基于产品空间测算的经济复杂度指数(ECI)通过产品多样化指数和普遍性指数分别反映了一国综合要素禀赋具有的创新能力和技术能力,基于产品空间测算的与经济复杂度相关的产品邻近度、产品密度、机会价值等指数能清晰地演示一国比较优势的升级难度、升级路径和升级价值[33]。经济复杂度指数内涵在技术信息的准确性上、在产品空间的系统性上,指数外延研究呈现出的数据可视化方面都取得了诸多突破,是测度我国经济体系高质量发展能力的又一重要指标。

- 贵州大学学报(社会科学版)的其它文章

- 20世纪上半叶云南彝族神话搜集整理研究的新范式及其影响

- 羊皮的流动:历史文化视域下甘宁青地区回商结群的物质力量